瑶族伞舞 非物质文化遗产

- 格式:docx

- 大小:14.92 KB

- 文档页数:1

湖南少数民族舞蹈知到章节测试答案智慧树2023年最新湖南师范大学第一章测试1.湖南省94%的少数民族人口集中在大湘西地区的湘西土家族苗族自治州,以及怀化市、张家界市、邵阳市、永州市,也就是我们湖南的西部和南部。

()参考答案:对2.湖南只有6个少数民族。

()参考答案:错3.湖南少数民族舞蹈深受楚文化的影响。

()参考答案:对4.铜、锣是湖南少数民族舞蹈的主要伴奏音乐。

()参考答案:对5.湖南少数民族舞蹈的表演内容主要以动物模仿、生产劳动、氏族迁徙和战斗过程、宗教仪式为主。

()参考答案:错第二章测试1.跳摆手舞徒手而舞,不执道具。

()参考答案:错2.土家族是哪个民族?()参考答案:农耕3.跳毛古斯舞时身披稻草,头带草帽,脚穿草鞋,动作粗犷质朴,形象原始古拙。

()参考答案:错4.铜铃舞的文化内涵包括()参考答案:铜铃舞是神灵相通的载体;铜铃舞是诉说祖先功德的载体;铜铃舞是土家族历史记录的载体5.跳摆手舞时重心向下沉。

参考答案:对第三章测试1.苗族花鼓舞是湖南湘西独有的一种鼓舞。

()参考答案:错2.苗族花鼓舞“四月八”“六月六”“赶秋节”等传统节日都会进行表演()参考答案:对3.受采集、狩猎、水稻种植为主的农耕文化与山地文化影响,湖南苗族舞蹈形成了自己独特的艺术风格。

()参考答案:对4.2008年,湘西苗族接龙舞被确定为湖南省第二批非物质文化遗产名录项目。

()参考答案:对5.在苗巫文化中,鼓舞、踩舞、跳香舞、芦笙舞、接龙舞、傩愿舞等都成为了苗族文化的具体体现。

( )参考答案:对第四章测试1.长鼓舞的表演只有4人的表演形式。

()参考答案:错2.伞舞与白族族大迁徙历史有关。

参考答案:错3.瑶族伞舞的“大道场”仪式中,以超度亡灵为目的。

参考答案:对4.瑶族舞蹈风格特征中的腿部动作居多是因为瑶族多居住山区,形成了长期依靠人力背扛的习惯,所以腿部灵活、变化较多。

参考答案:对5.瑶族舞蹈中道具“鼓”是祭祀瑶族始祖盘瓠(盘王)的工具。

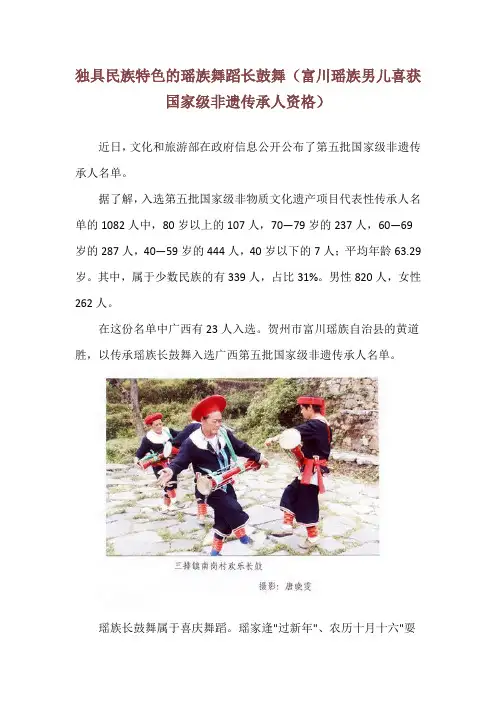

独具民族特色的瑶族舞蹈长鼓舞(富川瑶族男儿喜获国家级非遗传承人资格)近日,文化和旅游部在政府信息公开公布了第五批国家级非遗传承人名单。

据了解,入选第五批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单的1082人中,80岁以上的107人,70—79岁的237人,60—69岁的287人,40—59岁的444人,40岁以下的7人;平均年龄63.29岁。

其中,属于少数民族的有339人,占比31%。

男性820人,女性262人。

在这份名单中广西有23人入选。

贺州市富川瑶族自治县的黄道胜,以传承瑶族长鼓舞入选广西第五批国家级非遗传承人名单。

瑶族长鼓舞属于喜庆舞蹈。

瑶家逢"过新年"、农历十月十六"耍歌堂"等传统节日,或是喜庆丰收,恭贺新婚等喜庆场合,青年歌贵们即兴而跳,一呼百应,龙腾虎跃,气势磅礴,实在壮观。

据传,这种具有独特民族风韵的舞蹈,包含着一段美丽的爱情故事,传说很久以前,瑶山上住着父子3人,老人临终前把家产平分给两个儿子。

哥哥贪图钱财,把家产全部占为已有,弟弟冬比只好流浪在外,给人做工为生。

盘古王的女儿房莎十三妹看见冬比人品好,下凡与他结为夫妻。

冬比的哥哥想用野法害死冬比,霸占房莎十三妹。

盘古王知道此事,帮助冬比击败了哥哥,并把房莎十三妹召回了天庭。

监别前,十三妹告诉冬比:南山上有棵树,砍来做个长鼓,打上360个套环,等到十月十六日那天(盘古王婆诞),踏环击鼓,跳上360个圈,就可以象鹰一样飞上天去与她团圆了。

冬比按照十三妹的嘱咐,不畏艰危,来到了南山,找到了琴树,做成了长鼓,果然在约定的时间跳了起来,终于飞上天与十三妹团圆了。

人们为了纪念这对恩爱的夫妻,以后每逢盘古王婆诞耍歌堂时,都要跳长鼓舞,这种习俗,一直流传到今天。

现在芦笙长鼓舞作为瑶族为祭奠盘王而演跳的一种宗教性民族舞蹈,多在瑶族传统节日、庆祝丰收、乔迁或是婚礼喜庆的日子表演,瑶族长鼓舞的历史悠久,它已经成为富川瑶族世代相传并引以自豪的民族艺术瑰宝。

瑶族传统的民间趣味体育项目都有啥导语:瑶族漂泊游耕的生活炼就了瑶胞的不屈不挠、果敢刚毅的团体习性。

他们创造着物质,探索着文明。

瑶族居住地区多为亚热带,村寨周围竹木叠翠,瑶族漂泊游耕的生活炼就了瑶胞的不屈不挠、果敢刚毅的团体习性。

他们创造着物质,探索着文明。

瑶族居住地区多为亚热带,村寨周围竹木叠翠,风景秀丽。

这种独特的地理环境和人文背景,形成了瑶族独具特色的传统体育文化。

对顶木杠、毛莱球(木头球)、打陀螺、人龙、打猎操、播公(打长鼓)、芦笙长鼓舞、串春珠、伞舞、刀舞、盾牌舞和瑶拳等活动形式,就是瑶族人民经常开展传统的体育活动。

代表性体育项目对顶木杠,是广西龙胜红瑶民众喜爱的一项传统体育活动,为一种较力型活动形式。

瑶族的对顶木杠比赛,须先准备一根碗口粗,长约3米的木杠。

场地无特别要求。

比赛时,对垒两人各以红布缠腹,分别顶住木杠两端进行对抗较力。

期间,双方用手扶住木杠,奋力向前推顶,直至一方不支败下,再换一人与胜者较量。

这一比赛形式规定,凡能连胜五人以上者,将被誉为大力士。

流行在瑶族民间的人龙活动,多在每年春节期间和10月16日的“盘王节”举行。

共有“人柱、宝塔、串牌坊、雄鹰展翅”等18套技巧动作。

一般由17人组成,构成八节。

每两人一组为一节,一人站立,一人跨于其肩,向后仰头搭在后一组跨者的腿上,并双手扶住其双脚。

后一组站立者双手扣住前一组仰卧者的胸部,这样各组前后互相连接是为“龙”身;最前边一组的站立者由另一人紧贴胸前,双腿反夹其腰下部,是为“龙”头,有时站立者肩上还坐一小孩;最后一组的骑跨者身向后仰,悬空摆动,是为“龙”尾。

人龙运动时,由“龙”头领先,作“之”字形、圆形、弧形的路线走动,速度或快或慢。

每个人靠脖、肩、脚的横贯力和腰、腿的伸缩力互相配合,运动量很大,可以培养人们坚韧不拔的品质和集体主义精神。

刀舞,是瑶族民间流行的一类民间武舞,带有武术套路的技击特点。

刀舞流传于过山瑶地区,有着悠久的历史。

湖南民俗风情的主要特征民俗作为一种社会文化现象,往往以最初始、最广泛的形态,具体而深刻地反映社会的物质生产水平、生活方式和思想意识、精神心理状况。

世界如此,中国如此,湖南亦如此。

湖南民俗的产生、演变和传承乃至消亡,在各个不同历史时期、三湘四水各个角落,有其不同特点,它们与湖南社会发展的进程相始终。

湖南地处长江中游、洞庭湖之南,北与湖北省毗连,东邻江西省,南接广东、广西两省区,西界贵州省和重庆市,属于长江流域民俗文化圈。

历史上为荆蛮、扬越、南蛮等少数民族聚居地:远古传说时期,湖南境内有蛋尤、九黎、三苗、灌兜等部族;先楚时期有荆蛮、淮人、虎方、扬越,、象氏、风夷等;春秋战国时期,楚人进入湖南,境内有大量的蛮族和巴人;汉唐时期,蛮族势力遍布境内各地,此消彼长,与中原王朝时常发生大规模军事冲突;两宋时期,出现了瑶、苗、僚、僮、纥佬等族系复杂的少数民族,逐渐演变成明清以来的苗、侗、瑶、土家等族,加之白族、回族、维吾尔族等的相继迁入,湖南成为除汉族之外,少数民族比较多的省份之一,大量的少数民族习俗成为湖南民俗中最主要的特征。

这些与汉族地区特别是和北方中原地区截然不同的社会风俗和生活习惯,往往被封建统治阶级和大汉族正统主义攻击和镇压少数民族的口实和理由。

中华人民共和国成立以后,共产党和人民政府十分重视民族问题,制定了正确的路线和一系列方针政策,尊重少数民族风俗习愤,保护少数民族的信仰自由,少数民族享受和汉族人民一样的平等权利。

用历史唯物主义的观点分析历史上少数民族在其社会发展过程中形成的民俗事象,不难发现,民风民俗对于研究人类社会发展史有着十分重要的作用。

如南蛮的“自相夫妻”,实质是血缘族内婚的体现。

亲属称谓中父系和母系区分不明显以及“兄纳弟妇、弟收兄嫂”的收继婚,是原始对佣婚的残存,决不是什么“秽淫蒸报”的禽兽行为。

不落夫家和抢婚习俗,是母系氏族婚向父系氏族婚制过渡的遗留。

而曾经在湘西地区盛行的姑舅表婚和舅权制,反映了这一地区经历过的以女权为中心的母系氏族阶段。

伞类非遗项目伞作为一种常见的遮阳工具,在中国已有悠久的历史,并且在不同地区形成了各具特色的伞类非遗项目。

这些非遗项目不仅代表了中国传统文化的瑰宝,也是中国人民智慧和创造力的结晶。

一、苏州刺绣伞苏州刺绣伞是中国传统手工艺的代表之一,也是苏州非遗的重要组成部分。

苏州刺绣伞以其精湛的工艺和细致的刺绣而闻名于世。

制作苏州刺绣伞需要经过多道工序,包括挑选材料、绣花、缝制等。

刺绣伞的花纹通常以传统的民间故事、自然景观、梅兰竹菊等为主题,色彩鲜艳,图案精美。

苏州刺绣伞不仅实用,还具有很高的艺术价值,被誉为“行走的画屏”。

二、巴蜀蜀锦伞巴蜀蜀锦伞是四川非遗项目中的代表之一,以其绚丽多彩的图案和精湛的工艺而著称。

巴蜀蜀锦伞的制作过程非常繁琐,需要经过纺织、织锦、刺绣等多个工序。

蜀锦伞的图案通常以传统的神话故事、历史人物、花鸟等为题材,图案繁复,色彩鲜艳。

蜀锦伞不仅具有实用性,还具有很高的艺术价值,被誉为“绣花一样的伞”。

三、傩戏伞傩戏伞是湖南非遗项目中的代表之一,是中国传统戏曲艺术的重要组成部分。

傩戏伞的制作过程需要经过多个工序,包括挑选材料、绘制图案、上色等。

傩戏伞的图案通常以传统的戏曲人物、神话故事为题材,图案精美,色彩鲜艳。

傩戏伞不仅在表演中起到装饰作用,还象征着人们对美好生活的向往和祈福之意。

四、福建民间伞福建民间伞是福建非遗项目中的代表之一,以其独特的工艺和丰富多样的图案而闻名。

福建民间伞的制作过程需要经过多个工序,包括挑选材料、染色、刺绣等。

福建民间伞的图案通常以传统的民间故事、花鸟、人物等为题材,图案精美,色彩鲜艳。

福建民间伞不仅具有实用性,还寄托着人们对美好生活的向往和祈福之意。

伞类非遗项目是中华民族传统文化的重要组成部分,它们不仅代表了各地区的独特风格和文化内涵,也是中国非物质文化遗产的重要载体。

通过传承和保护这些伞类非遗项目,我们可以更好地传承和弘扬中国传统文化,让更多人了解和欣赏到这些非遗项目的魅力。

浅析梧州市瑶族民间舞蹈分类作者:秦伟来源:《艺术科技》2016年第04期摘要:瑶族是一个历史悠久的古老民族,是一个能歌善舞的民族。

瑶族有自己的传统生活习俗,在长期的劳动、生活实践中创造、创编的瑶族民间舞蹈,反映瑶族特有的文化特色。

通过对瑶族民间舞蹈的分类进行总结探讨,对瑶族舞蹈的挖掘和传承创造必要的条件。

关键词:梧州;瑶族;舞蹈;分类1 研究背景梧州市位于广西壮族自治区东部,辖万秀区、长洲区、龙圩区、苍梧县、藤县、蒙山县、岑溪市。

2015年末,全市瑶族共3.9万人。

其中瑶族人口比较集中的地方有蒙山长坪、夏宜两个瑶族乡,还有蒙山县六桂村,西河镇瓦冲村和福垌村,苍梧县狮寨镇岛朝村、六堡镇山平村、梨埠镇蒌底村等瑶族聚集村。

其中蒙山县长坪、夏宜两个瑶族乡是广西瑶族的聚居地之一,包含了盘瑶、坳瑶、山子瑶、茶山瑶、花篮瑶等五大瑶系,其中夏宜瑶族乡是梧州最大的瑶族乡,长坪瑶族乡则为梧州市瑶族文化研究基地。

两地瑶族民间舞蹈艺术历史悠久,且种类丰富,在一些当地的节庆或祭祀中也经常出现。

体现了瑶族人民的生活习俗,是宝贵的文化艺术遗产。

因为两地的典型性,所以此次研究以两个瑶族乡为研究重点。

2 梧州市瑶族舞蹈种类瑶族民间舞蹈在瑶民劳作生活和民风习俗中有重要的意义,每到逢年过节、各种瑶族民间的节庆活动、祈福消灾等,瑶族人民都要载歌载舞,舞蹈动作变化自由,形式古拙、风格质朴,生活气息浓郁。

本次调研发现瑶族民间舞蹈可分为模拟性、祭祀性两种类型。

2.1 模拟性舞蹈模拟性舞蹈分为两大类,一种是瑶族人民由于对神物的心理崇拜,产生的拟兽类舞蹈;一种是瑶族人民在长期的生产实践中,保留的具有瑶族特色的“刀耕火种”等生产生活行为,逐渐渗透到舞蹈艺术领域,产生的拟劳动类舞蹈。

(1)拟兽类舞蹈多在节日表演,尤其以每年正月初一春节至正月十五元宵节之间较为集中。

有龙舞,包括舞香火龙、舞稻草龙、舞板凳龙等;狮舞,包括舞瑞狮、舞醒狮、舞猫狮等。

[1]例如,蒙山县长坪瑶族乡三妹村的舞“稻草龙”,据传最早起源于祀龙求雨,现已成为独具特色的传统民间综合艺术活动。

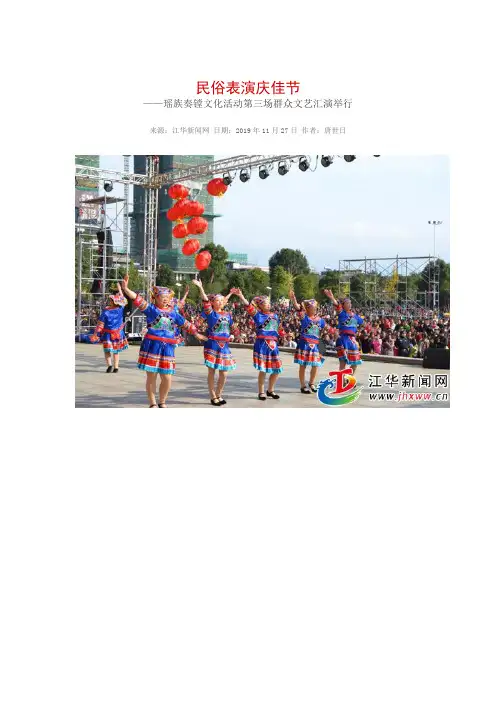

民俗表演庆佳节

——瑶族奏镗文化活动第三场群众文艺汇演举行来源:江华新闻网日期:2019年11月27日作者:唐世日

江华新闻网讯(通讯员唐世日)11月26日9点,县城图腾园广场热闹非凡,60周年县庆暨盘王节瑶族奏镗文化活动第三场群众文艺汇演拉开序幕,上万观众欣赏了瑶舞和瑶族民俗表演。

演出一开始,天真活泼的瑶城幼儿园的师生们,穿着节日的盛装,舞动着优美的舞姿,敲着鼓把《欢庆县庆》带入到了一个欢乐氛围中。

接着,贝江乡的5只金猴或跳,或翻,或腾来到舞台,用《金猴迎县庆》表达了瑶胞们喜乐与欢乐。

紧接着,蔚竹口的《竹杆舞》、贝江乡村贝江村的《瑶族伞舞》、清塘乡浮海村《斗笠扁担舞》等18个以群众喜闻乐见的劳动、生活改编的舞蹈和民俗表演登上舞台,为上万观众送上了瑶族“文化大餐”。

水口镇大车洞村的《芦笙长鼓伞舞》把观众带入到了一个瑶族民俗表演世界,将演出推向高潮。

最后在湘江乡桐冲口村的民俗表演《跳九州》中落下帷幕。

据了解,此次展演活动主要是以丰富群众文化生活,弘扬和传承优秀瑶族文化,展示非物质文化遗产,促进瑶族文化大发展大繁荣,为60周年县庆暨中国瑶族第十三届盘王节送上了一份文化大礼。

最后,还进行了群众文艺汇演的颁奖仪式。

瑶族的传统节日瑶族是中国的少数民族之一,分布在广西、湖南、贵州以及越南等地。

瑶族拥有悠久的历史和浓厚的文化传统,其传统节日丰富多彩,充满了独特的风情和魅力。

下面,我将为大家介绍一些瑶族的传统节日。

一、东山寨石板节东山寨石板节是瑶族传统节日中最具代表性的节日之一。

每年农历正月初三在广西阳朔举行,被列为国家级非物质文化遗产。

这个节日以石板为主要特色,石板被用来扛在头上,体现着瑶族人民的勤劳和智慧。

在这个节日里,瑶族人民会穿着传统的服装,头戴鲜花编织的发饰。

他们会在村庄的广场上跳起石板舞,载歌载舞,喜气洋洋。

整个节日的气氛非常热闹,节目精彩纷呈,吸引了来自世界各地的游客。

二、莲花山清明节莲花山清明节是瑶族人民祭祖的重要节日之一,也是他们表达对逝去亲人思念和怀念的传统方式。

每年农历清明节,瑶族人民会前往莲花山寻找先人的墓地,并进行祭拜和纪念活动。

在节日当天,瑶族人民会提前准备祭品,如水果、食物和酒水等,放置在祖先的墓地上。

他们会烧香祭拜,祈求祖先保佑家人平安健康。

同时,还会进行一些传统的文化活动,如舞狮、竹竿舞等,以表达对祖先的敬意和感谢之情。

三、白篦节白篦节是瑶族人民在丰收季节举行的传统节日。

这个节日通常在农历八月举行,为期三天,以庆祝农作物丰收和感恩大地的慷慨馈赠。

在白篦节当天,人们会穿着瑶族特色的服装,戴上装饰华丽的饰品,举行盛大的庆祝活动。

瑶族人民会集体跳舞、歌唱,并进行一些传统的竞技活动,如踩篦子、丢球等。

这些活动既体现了瑶族人民的勇敢和智慧,也增强了族群的凝聚力和自豪感。

四、瑶族三山三寨节瑶族三山三寨节是瑶族人民举行的最重要的传统节日之一,它是瑶族人民感恩祈福、庆贺丰收的盛大活动。

这个节日通常在农历十月或十一月举行,为期三天。

人们会进行各种庆祝活动,如祭拜、舞狮、花车巡游等。

在瑶族三山三寨节期间,人们会前往瑶族的三大山寨,即广西的“凤凰寨”、湖南的“姑婆山寨”和贵州的“雾灵山寨”,进行祭祀和朝拜。

作者简介:韦金玲,女,壮族,广西艺术学院舞蹈学院副教授、硕士研究生导师。

本文系广西哲学社会科学规划2013年度研究课题“广西瑶族民间舞蹈文化类型划分研究”(项目编号:13BMZ013)阶段性研究成果。

谈瑶族舞蹈《打蓝靛》的艺术特色●韦金玲[摘要]“打蓝靛”作为瑶族传统文化的载体,将这一非物质文化遗产以舞蹈艺术的形式呈现在舞台上,弘扬了广西少数民族文化,同时也将推动广西瑶族民间舞蹈文化的发展。

《打蓝靛》作为一个从日常生活劳作中提炼的舞蹈作品,具有鲜明的民族地域性、语言独特性、质朴本真性、思想内涵性,彰显了广西瑶族民间舞蹈的艺术特色。

其独特的舞蹈语汇为构建瑶族民间舞蹈身体语言作出了新的发现和探索,对瑶族民间舞蹈的传承和发展具有现实性的价值和意义。

[关键词]瑶族舞蹈;打蓝靛;艺术特色“蓝靛瑶,蓝靛蓝,蓝靛瑶妹最勤劳;蓝蓝的蓝靛蓝蓝的手,蓝蓝的双手蓝蓝的梦;爱劳动的蓝靛瑶妹最美丽”。

在刚刚落下帷幕的2015年广西音乐舞蹈比赛中,由笔者创作的瑶族舞蹈作品《打蓝靛》非常荣幸地摘下了创作、表演双金的好成绩,而该作品也曾代表广西参加过第十届中国舞蹈荷花奖民族民间舞比赛获十佳作品奖,第四届全国大学生艺术展演获金奖。

瑶族是我国少数民族支系最多的一个民族,不同支系间的瑶族有着不同的生活习性和不同的民间舞蹈风格特征,舞蹈《打蓝靛》是首个蓝靛瑶舞蹈登上全国舞台,2015年8月在西昌举行的第十届中国舞蹈荷花奖民族民间舞蹈比赛中,中国舞蹈家协会主席冯双白看后高兴的说“很有生活气息的舞蹈作品,你们让我看到了一个未曾见过的瑶族支系的舞蹈作品,从舞蹈作品中了解了蓝靛瑶这个民族的生活习俗”,“接地气、质朴、有生活气息、民族特点浓郁”,这是大家对作品中肯的评价。

之所以能创作出这样接地气的舞蹈作品,离不开十几年来深入生活扎根民间,奔走壮乡瑶寨的采风积累。

大山对笔者来说永远是一场说走就走的旅行,一个三脚架,一个摄像机,一个背包,就这样常年陪伴着这个壮乡女子,不知厌倦的奔走于大山之中,走过的村村寨寨不计其数,常常因为不通车走几小时的山路,也常常为了完整的纪录民间仪式过程几天几夜不眠。

湖南省的非物质文化遗产舞蹈主要包括湘西土家族毛古斯舞、湘西苗族鼓舞、龙舞(汝城香火龙)、瑶族长鼓舞等。

1.湘西土家族毛古斯舞:这是一种具有人物、对白、简单的故事情节和一定的表演程式的原始戏剧舞蹈,被中外专家称为“中国民族舞蹈的最远源头”。

2.湘西苗族鼓舞:这是苗族人民最喜爱的舞蹈艺术形式,种类多达数十种,常见的有花鼓舞、猴儿鼓舞、女子单人鼓舞、男子单人鼓舞、团圆鼓舞等。

3.龙舞(汝城香火龙):起源于历史上祀龙止雨和祀龙止水的民俗活动,其形象主要来自汝城当地寺庙中有关龙的壁画和雕塑,表演多在每年的元宵节期间举行。

4.瑶族长鼓舞:传统的瑶族民间舞蹈,通过男性和女性的对舞形式来表演,是瑶族人民世代相传的民间艺术珍宝。

这些舞蹈都具有鲜明的地方特色和民族风情,是湖南省非物质文化遗产的重要组成部分。

如需了解更多湖南非遗舞蹈的信息,可以访问湖南省文化和旅游厅官网或咨询当地非遗传承人。

伞舞《茉莉花》简介内容茉莉花是中国传统的名曲之一,而以伞舞《茉莉花》则是一种将舞蹈与伞艺结合的表演形式。

这种舞蹈形式在中国古代就已经存在,并且一直流传至今。

伞舞《茉莉花》以其独特的艺术魅力和精湛的技巧,成为了中国民间舞蹈的代表之一。

伞舞《茉莉花》是一种集舞蹈和伞技于一体的表演形式。

演员手持精巧的伞,配合音乐节奏,展示出优美的舞姿和独特的伞技。

舞者们身着色彩缤纷的汉服,伴随着华丽的舞台布景,营造出浓厚的艺术氛围。

整个表演过程中,舞者们以舞蹈为主线,通过伞的开合、转动、投掷等技巧,展现出茉莉花盛开的美丽景象。

伞舞《茉莉花》的舞蹈动作优美、流畅,给人一种身临其境的感觉。

舞者们在舞台上像茉莉花一样轻盈而迷人,舞姿婀娜多姿,仿佛置身于花海之中。

他们用手中的伞展示出各种花开的姿态,让观众仿佛看到了茉莉花盛开的美丽景象。

舞者们的舞姿配合伞的开合和转动,形成了一幅幅美丽的画面,给人以美的享受。

伞舞《茉莉花》不仅要求舞者具备出色的舞蹈技巧,还需要他们对伞的使用有着精湛的掌握。

舞者们必须熟练地掌握伞的开合、转动和投掷等技巧,才能将伞的美妙展示得淋漓尽致。

舞者们在舞台上灵活运用伞,使其成为舞蹈的延伸,增添了舞蹈的艺术魅力。

伞舞《茉莉花》通过舞者们的精湛技巧,将伞与舞蹈完美融合,展现出了独特的艺术魅力。

伞舞《茉莉花》不仅在中国有着广泛的影响力,也在国际舞台上受到了瞩目。

这种独特的艺术形式融合了东方文化的韵味和舞蹈的美感,给观众带来了全新的艺术享受。

伞舞《茉莉花》的表演形式多样,内容丰富,不仅可以展示舞者们的舞蹈技巧,还可以表达出情感和故事。

因此,伞舞《茉莉花》在国内外的演出中都备受瞩目和喜爱。

伞舞《茉莉花》作为中国传统艺术的瑰宝,不仅展示了中国文化的魅力,也传承了中国古代的艺术智慧。

通过舞蹈和伞技的完美结合,伞舞《茉莉花》给观众带来了视觉和听觉的双重享受。

它以其独特的艺术魅力和精湛的技巧,成为了中国民间舞蹈的代表之一。

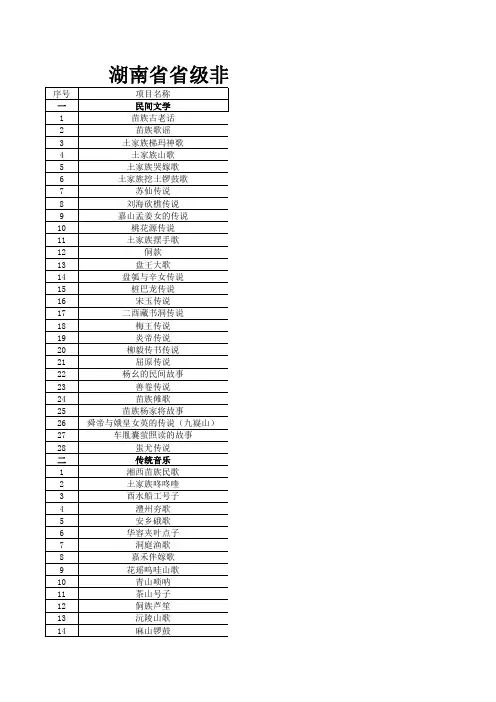

湖南省第三批省级非物质文化遗产名录(共计50项)一、民间文学(7项)序号 1 2 3 项目名称善卷传说苗族傩歌苗族杨家将故事舜帝与娥皇女英的传说(九申报地区和单位常德市鼎城区文化馆湘西自治州吉首市非遗保护中心邵阳市城步苗族自治县非遗保护中心 4 疑山) 5 6 7 车胤囊萤照读的故事蚩尤传说酉水船歌永州市宁远县文化馆常德市津市市文化馆湘西州非遗保护中心湘西自治州龙山县非遗保护中心二、传统音乐(5项)序号 1 2 3 4 5 项目名称岳北山歌桂东客家采茶调石门土家山歌韶山山歌侗族大歌申报地区和单位衡阳市衡山县衡山岳北山歌传习所郴州市桂东县文化馆常德市石门县文化馆湘潭市韶山市文化馆怀化市通道侗族自治县非遗保护中心三、传统舞蹈(8项)序号 1 项目名称连山斗牛舞申报地区和单位怀化市会同县非遗保护中心 2 3 4 5 6 7 8 枫坪傩狮舞棕包脑石羊走马灯苗族团圆鼓舞瑶族伞舞桑植跳丧舞醴陵市星子灯娄底市涟源市非遗保护中心邵阳市洞口县非物遗保护中心邵阳市武冈市非遗保护中心湘西自治州古丈县非物遗保护中心永州市蓝山县非遗保护中心张家界市桑植县非遗保护中心株洲市醴陵市文化馆四、传统戏剧(无新增项目)五、曲艺(2项)序号 1 2 项目名称澧州大鼓单人锣鼓说唱申报地区和单位常德市澧县文广新局湖南省群众艺术馆六、传统体育、游艺与杂技(2项)序号 1 2 岩鹰拳东安武术项目名称申报地区和单位邵阳市新宁县非遗保护中心永州市东安县文化馆七、传统美术(5项)序号 1 2 3 项目名称申报地区和单位竹雕(石市竹木雕)衡阳市衡阳县非遗保护中心棕编(长沙棕叶编)长沙市天心区文化馆苗族插绣邵阳市绥宁县非遗保护中心 4 5 安仁元宵米塑大布江拼布郴州市安仁县非遗保护中心郴州市永兴县文化馆八、传统手工技艺(8项)序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称长沙玉和醋传统酿醋技艺玲珑茶制作技艺滩头手工抄纸手工榨油术凤凰扎染技艺水冲石砚攸县打铁水益阳水竹凉席制作技艺申报地区和单位长沙玉和酿造有限公司郴州市桂东县玲珑王茶叶开发有限公司邵阳市隆回县非遗保护中心邵阳市邵阳县非遗保护中心湘西自治州凤凰县非遗保护中心湘西自治州吉首市非遗保护中心株洲市攸县文化馆益阳市赫山区群众文化学会九、传统医药(2项)序号 1 2 项目名称小儿提风疗法瑶族医药风湿骨痛“贴丹灵”疗法申报地区和单位湘西自治州永顺县非遗保护中心永州市江华县罗振习医师中医诊所十、民俗(11项)序号 1 2 3 4 花瑶婚俗苗族接龙洗泥节土家糊仓习俗项目名称申报地区和单位邵阳市隆回县非遗保护中心湘西自治州吉首市非遗保护中心永州市江永县文化馆张家界市永定区文化馆 5 6 7 8 9 10 11六月六尝新节望星楼通书习俗八部大王祭长沙陶公庙会云阳山南岳宫庙会南岳朝圣邵阳市武冈市非遗保护中心邵阳市隆回县非遗保护中心湘西自治州保靖县非遗保护中心长沙市长沙县文化馆株洲市茶陵县文化馆衡阳市南岳区非物质文化遗产传习所永兴县汉【三侯】祠重阳庙会郴州市永兴县文化馆湖南省省级非物质文化遗产扩展项目名录(共计20项)一、民间文学(无扩展项目)二、传统音乐(无扩展项目)三、传统舞蹈(1项)序号 1 项目名称申报地区和单位龙舞(九市稻草龙)衡阳县非遗保护中心四、传统戏剧(8项)序号 1 项目名称申报地区和单位湘剧(茶陵湘剧)株洲市茶陵县湘剧传承保护中心花鼓戏:(长沙花鼓戏)长沙市花鼓戏传承保护中心 2株洲市戏剧传承中心湘潭市花鼓戏保护传承中心(衡山花鼓灯)衡阳市衡山县衡山花鼓灯传习所(道州调子戏)永州市道县非遗保护中心 3 4 皮影戏(平江皮影戏)岳阳市平江县非遗保护中心木偶戏(龙山木偶戏)湘西自治州龙山县非遗保护中心五、曲艺(3项)序号 1 (零陵渔鼓)永州市零陵区文化馆 2 丝弦(辰溪丝弦)怀化市辰溪县非遗保护中心项目名称申报地区和单位渔鼓(衡南渔鼓)衡阳市衡南县非遗保护中心六、传统体育、游艺与杂技(1项)序号 1 项目名称苗家八合拳申报地区和单位湘西自治州古丈县非遗保护中心七、传统美术(5项)序号 1 (湘西木雕)湘西自治州泸溪县非遗保护中心 2 石雕(芷江明山石雕)怀化市芷江侗族自治县非遗保护中心剪纸(大桥剪纸)衡阳市衡东县非遗保护中心 3 (梅山剪纸)益阳市安化县文化馆项目名称申报地区和单位木雕(傅氏木雕)怀化市非遗保护中心感谢您的阅读,祝您生活愉快。

江华瑶族自治县人民政府关于公布第二批县级非物质

文化遗产保护名录的通知

文章属性

•【制定机关】江华瑶族自治县人民政府

•【公布日期】2012.03.05

•【字号】江政发[2012]4号

•【施行日期】2012.03.05

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】文物及历史文化遗产保护

正文

江华瑶族自治县人民政府关于公布第二批县级非物质文化遗

产保护名录的通知

(江政发〔2012〕4号)

各乡镇人民政府,江华国有林场,江华工业园区,县直各单位:

县非遗中心确定的第二批县级非物质文化遗产名录已经县人民政府同意,现以予公布。

全县各级各部门要按照《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)要求,认真贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,坚持科学的保护理念,扎实做好我县非物质文化遗产的保护、传承和管理工作,努力推动我县非物质文化遗产保护工作迈上新的台阶,为我县文化的大繁荣大发展作出积极的贡献。

二〇一二年三月五日

附件:

江华瑶族自治县第二批非物质文化遗产保护名录

注:序号接第一批县级非物质文化遗产保护名录。

傣族伞舞简介傣族伞舞是中国云南省傣族地区的一种传统舞蹈形式,被誉为中国古代舞蹈中的瑰宝。

傣族伞舞以其独特的舞蹈动作、精美的服饰和华丽的伞具而闻名,是傣族文化中的重要组成部分,也是中国文化的瑰宝之一。

傣族伞舞起源于中国云南省,据说始于明代。

傣族人民以舞蹈来祈求丰收和平安,将伞舞作为一种庆祝和祭祀的表达方式。

在傣族社区和庙宇里,人们经常会举行伞舞表演,以庆祝丰收、迎接客人和祭祀神灵。

傣族伞舞不仅是一种娱乐活动,也是傣族文化的重要传承方式。

傣族伞舞的舞蹈姿势优美、舒展,富有韵律感。

舞者身着华丽的传统服饰,头戴饰有鲜花和珠宝的花冠,身穿华丽的傣族服装,手持五彩缤纷的伞。

伞在舞者手中翻飞,既象征着阴阳的交替变化,也表达了傣族人民欢庆和喜悦的情感。

傣族伞舞从舞台布置到舞蹈动作都有一定规定。

舞台上通常会搭建一个象征性的山丘,山丘上有花草树木,有小溪流淌,还有一座寺庙。

舞者在场景中翩翩起舞,伞在空中翻飞,舞者的动作与伞的舞动相互配合,形成一幅美丽而动态的画面。

傣族伞舞的舞蹈动作有慢舞、快舞、弹射舞等多种形式,舞动中融入了傣族人民的生活场景和劳动动作。

在傣族伞舞的表演中,舞者们不仅需要具备良好的舞蹈技巧,还需要具备较强的肢体协调和舞台表演能力。

舞者们以轻盈的身姿和舞蹈动作,展现出傣族人民的热情和活力。

这需要舞者们具备丰富的舞蹈经验和专业训练,才能够展现出傣族伞舞的独特魅力。

傣族伞舞的服饰和装饰也是其吸引力的重要组成部分。

舞者们身着华丽的傣族服装,服装上绣有各种花纹和图案,颜色鲜艳。

头戴花冠,额饰簪花,身上还佩戴饰有宝石和玛瑙的首饰。

伞则精心设计,伞面上绣有美丽的花鸟图案,用彩色丝线缀饰在伞骨上,使伞舞的舞蹈动作更加生动。

傣族伞舞不仅在傣族地区广为流传和表演,也在中国其他地区和国际舞台上获得了广泛的认可和赞誉。

它不仅仅是一种舞蹈形式,更是傣族文化的重要象征之一。

通过伞舞的表演,人们能够感受到傣族文化的独特魅力和丰富内涵,进一步弘扬傣族文化,激发傣族人民的爱国情怀和文化自信。

中国的非物质文化遗产——瑶族耍歌堂于粤北山区西北部的清远市连南瑶族自治县,是我国惟一的排瑶聚居地,也是耍歌堂流传的地区。

耍歌堂是瑶族在农历十月十六日举行的一项大型文化活动,是瑶民最隆重最大规模的传统节日,主要流行于三排(含南岗)、涡水、大坪、香坪(含盘石)、三江(含金坑)等6个镇的排瑶村寨。

瑶族耍歌堂据《广东新语》载:"岁仲冬十六日,盖田野毕也,诸瑶至庙为会,名曰耍歌堂,男女集跳舞唱歌。

同时自由结婚,礼仪简单"。

由此可见,瑶族定在农历十月十六日举行的耍歌堂是传播历史知识和喜庆一年辛勤劳动获得丰收的传统节日。

具体表现形态包括有祭祖、出歌堂、过州舞、长鼓舞、瑶歌演唱和对唱、法真表演、追打黑面人等。

根据史料记载,在明洪武年间(1368-1398)排瑶鼎盛时期已有完整的耍歌堂,至今也有600多年的历史。

瑶族耍歌堂耍歌堂是连南排瑶纪念祖先、追忆历史、喜庆丰收、崇拜英雄、传播知识的隆重活动,同时也是男女青年谈情说爱和人们会亲结友的载歌载舞等娱乐活动的民间盛会。

大歌堂历时三天,每三年或五年举办一次;小歌堂历时一天,每两年或三年举办一次,会期在农历十月十六盘古王婆生日这一天。

为这个节日的到来,瑶族同胞通常都要作精心的准备。

早在六七月间,各家各户就开始积蓄粮食、大豆、催肥猪、牛、鸡、鸭等食品,而"天长公"、"头目公"等长辈必须预早聚会,商定歌堂开支款项,然后摊派到各家,作为修缮庙宇之用,同时还要油漆翻新盘古王塑像和各房姓的祖先塑像,购买酒肉、香烛等歌堂用品。

而各家各户则事先告知亲戚朋友,邀请他们届时上排来凑热闹。

到了节日的前一天,寨中就开始杀猪宰牛,备好鸡鸭鱼肉,磨豆腐,做糍粑,酿米酒,招待四方来客。

现在的耍歌堂活动与古代的做法略有不同,主要是增加了一些新时代的内容。

耍歌堂的这一天,瑶家户户早起,清晨先鸣土铳三响,接着铜锣叮当,牛角嘟嘟,长鼓梆梆,喜迎传统的节日。

傣族伞舞简介

傣族伞舞是傣族民间舞蹈的一种,主要流传于中国云南省傣族聚居区。

伞舞以伞为道具,通过舞者手中的伞在舞蹈中的变化和旋转,展现出傣族舞蹈独特的韵律和风格。

伞舞具有悠久的历史,是傣族传统文化的重要组成部分,至今仍广受欢迎。

傣族伞舞的起源可以追溯到古代傣族的农耕生活。

据传,伞舞最初是为了祈求风调雨顺、五谷丰登,舞者手执伞象征云彩,伞面的旋转模拟雨水洒落。

随着时间的推移,伞舞逐渐发展成为一种富有艺术表现力的民间舞蹈。

伞舞的舞者一般为女性,她们身着亮丽的傣族传统服装,手持色彩鲜艳的纸伞或布伞。

舞蹈的动作轻盈优美,舞姿曼妙。

舞者们通过伞的旋转、开合、抖动等动作,展现出傣族女性柔美、婉约的气质。

伞舞的音乐多为民间器乐,如象脚鼓、铙、钹等,节奏欢快,富有民间气息。

傣族伞舞不仅在傣族节庆活动中盛行,还被广泛应用于各种社交场合,如婚礼、生日庆典等。

伞舞不仅展示了傣族独特的民间艺术,还传承了傣族丰富的历史文化。

如今,傣族伞舞已成为中国民族舞蹈中的一颗璀璨明珠,吸引着越来越多的观众和学者关注与研究。

瑶族伞舞非物质文化遗产

最初的《瑶族伞舞》只是瑶师的个人独舞,其舞蹈内容就是高擎五彩凉伞,恭请盘王下界,护佑瑶王后裔吉祥平安。

后来,这种舞蹈有了更多的形式,其中有双人舞、长鼓伞舞、伞龙舞。

在中国舞蹈史上,伞几乎成了一种最基本也是最常见的道具,它几乎就是中国舞台艺术的一种附丽意象。

然而,同样是伞,同样是舞,同样是由伞这种最普遍的舞蹈语言来叙述和抒发其艺术表证的《瑶族伞舞》,却并不是在舞台上舒展的,而是在恶浪滔天的大海上完成了它的第一个酸楚苦难的造型。

这就牵出了一个跟瑶族“奏铛”如出一辙的传说。

这个传说,说的还是瑶族同胞因为无法忍受封建统治者残酷的欺压而被迫举族迁徙的经历。

在“漂洋过海”时,瑶胞们突然遭遇一场大风大浪,无法靠岸的船只眼看就要被海浪打翻。

无奈中,船上的瑶王子孙突然想到了自己的先祖,于是全部跪拜船中,祈求始祖盘王赐伞挡御,并许愿到达彼岸立即还愿。

在叩拜中,海面上渐渐风平浪止,瑶胞们终于平安靠岸,并立即还愿感恩盘王。

在举行还愿的仪式中,瑶胞们将伞看作是盘王施予他们的护身符,于是便跳起了“瑶师”伞舞,以此来感恩盘王。

从《奏铛》和《瑶族伞舞》这两个基本类似的传说中,我们不难颖悟到瑶族曾经历过的一场举族大迁徙的历史事实。

由一段苦难的命运,演绎和派生出《瑶族伞舞》这么一个绝妙的舞蹈艺术,这也是瑶族大迁徙留给我们的一种遥远而又真实的文化影像。

其实,最初的《瑶族伞舞》只是瑶师的个人独舞,其舞蹈内容就是高擎五彩凉伞,恭请盘王下界,护佑瑶王后裔吉祥平安。

后来,这种舞蹈有了更多的形式,其中有双人舞、长鼓伞舞、伞龙舞。

内容也由原来反映民族大迁徙中瑶人持先祖盘王恩赐的宝伞与风雨狂浪搏击的情景,逐步演绎成反映太平盛世,国富民强,文明和谐,瑶族人民愉悦、欢乐的乐神舞。

这样的舞蹈语言,更彰显和接近了当代舞蹈艺术的清新语义。