第五章 测量误差的基本知识

- 格式:doc

- 大小:221.00 KB

- 文档页数:8

第五章 测量误差及其处理的基本知识1、测量误差的来源有哪些?什么是等精度测量?答:测量误差的来源有三个方面:测量仪器的精度,观测者技术水平,外界条件的影响。

该三个方面条件相同的观测称为等精度观测。

2、什么是系统误差?什么是偶然误差?它们的影响是否可以消除?答:系统误差是指在相同的观测条件下对某量作一系列的观测,其数值和符号均相同,或按一定规律变化的误差。

偶然误差是指在相同的观测条件下对某量作一系列的观测,其数值和符号均不固定,或看上去没有一定规律的误差。

系统误差的影响采取恰当的方法可以消除;偶然误差是必然发生的,不能消除,只能削弱偶然误差的影响。

3、举出水准测量、角度测量及距离测量中哪些属于系统误差?答:水准仪的i 角误差,距离测量时钢尺的尺长误差,经纬仪的视准轴误差、横轴误差和竖盘指标差等都属于系统误差。

4、评定测量精度的指标是什么?何种情况下用相对误差评定测量精度?答:测量中最常用的评定精度的指标是中误差,其绝对值越大精度越低。

当误差大小与被量测量的大小之间存在比例关系时,采用相对误差作为衡量观测值精度的标准。

例如距离丈量,采用往返丈量的相对误差作为评定精度的指标。

所谓相对中误差(简称相对误差)就是中误差之绝对值(设为|m|)与观测值(设为D )之比,并将分子化为1表示K =||/1||m D D m = 。

5、观测值中误差如何计算?答:设在相同条件下对某量进行了n 次观测,得一组观测值L 1、L 2、……Ln ,x 为观测值的算术平均值, i v 表示观测值改正数,即11L x v -=22L x v -=......n n L x v -=则中误差 []1-±=n vv m6、算术平均值及其中误差如何计算?答:设对某量进行n 次等精度观测,观测值为i L (i =1、2……n ),其算术平均值为x : []nL n L L L x n =+++=......21 ; 算术平均值中误差nm m x ±= ,其中m 为观测值的中误差。

现在的位置:课程介绍 >> 理论部分 >> 电子讲稿第五章误差基本知识5.1误差的来源和分类一、定义:观测值与真值之差,记为:X为真值,即能代表某个客观事物真正大小的数值。

为观测值,即对某个客观事物观测得到的数值。

为观测误差,即真误差。

二、误差的来源1、测量仪器一是仪器本身的精度是有限的,不论精度多高的仪器,观测结果总是达不到真值的。

二是仪器在装配、使用的过程中,仪器部件老化、松动或装配不到位使得仪器存在着自身的误差。

如水准仪的水准管轴不平行视准轴,使得水准管气泡居中后,视线并不水平。

水准尺刻划不均匀使得读数不准确。

又如经纬仪的视准轴误差、横轴误差、竖盘指标差都是仪器本身的误差。

2、观测者是由于观测者自身的因素所带来的误差,如观测者的视力、观测者的经验甚至观测者的责任心都会影响到测量的结果。

举例:如水准尺倾斜、气泡未严格居中、估读不准确、未精确瞄准目标都是观测误差。

3、外界条件测量工作都是在一定的外界环境下进行的。

例如温度、风力、大气折光、地球曲率、仪器下沉都会对观测结果带来影响。

上述三项合称为观测条件a.等精度观测:在相同的观测条件下进行的一组观测。

b.不等精度观测:在不同的观测条件下进行的一组观测。

测量误差的分类根据测量误差表现形式不同,误差可分为系统误差、偶然误差和粗差。

1、系统误差定义:误差的符号和大小保持不变或者按一定规律变化,则称其为系统误差。

如:钢尺的尺长误差。

一把钢尺的名义长度为30m,实际长度为30.005m,那么用这把钢尺量距时每量一个整尺段距离就量短了5mm,也就是会带来-5mm的量距误差,而且量取的距离越长,尺长误差就会越大,因此系统误差具有累计性。

如:水准仪的i角误差,由于水准管轴与视准轴不平行,两者之间形成了夹角i,使得中丝在水准尺上的读数不准确。

如果水准仪离水准尺越远,i角误差就会越大。

由于i角误差是有规律的,因此它也是系统误差。

正是由于系统误差具有一定的规律性,因此只要找到这种规律性,就可以通过一定的方法来消除或减弱系统误差的影响。

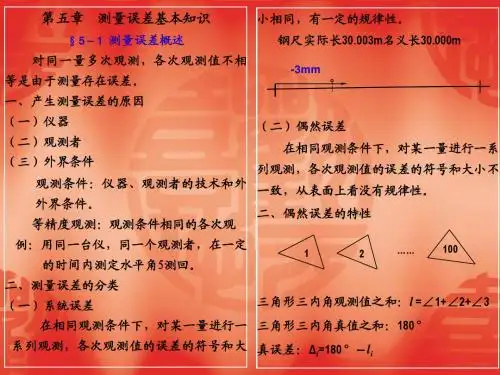

第五章测量误差的基本知识§5.1 测量误差概述在测量工作中,当对某量进行多次重复观测后就会发现,各次观测值之间往往存在差异。

例如,对某段距离进行多次丈量,往往发现每次丈量的结果不一致;又如,平面三角形三内角之和理论上应等于180°,但经测量后的三个内角的观测值之和常常不等于180°而有差异。

这类在同一量的各观测值之间,或在观测值与其理论值之间存在差异的现象,在测量工作中是普遍存在的。

之所以会产生这类现象,是因为观测值中包含有观测误差的缘故。

一、产生误差的原因观测值中为什么会存在观测误差呢?概括起来,有下列三方面原因:1.观测者由于观测者感觉器官的鉴别能力的局限性,在仪器安置、目标照准、测微读数等工作中都会产生误差。

同时,观测者的技术水平及工作态度也会对观测结果产生影响。

2.测量仪器测量工作所使用的测量仪器都具有一定的精密度,从而使观测结果的精度受到限制。

另外,仪器本身构造上的缺陷,也会使观测结果产生误差。

3.外界条件观测时的外界条件,如温度、湿度、气压、大气折光、风力等因素都会对观测结果直接产生影响。

随着这些因素的变化,它们对观测结果产生的影响也随之变化,这就必然使观测结果带有误差。

观测者、测量仪器和观测时的外界条件是引起观测误差的主要因素,通常称为观测条件。

观测条件相同的各次观测称为等精度观测。

观测条件不同的各次观测称为非等精度观测。

任何观测都不可避免地要产生误差。

为了获得观测值的正确结果,就必须对误差进行分析研究,以便采取适当的措施来消除或削弱其影响。

二、误差的分类观测误差按其性质,可分为系统误差和偶然误差。

1.系统误差在相同的观测条件下,对某量进行多次观测,如果观测误差的大小和符号呈现某种规律性的变化,或保持常数,这类误差称为系统误差。

例如,用名义长为30m,而实长为29.99m 的钢尺量距时,每量一尺段就有+0.01m的系统误差。

又如,经纬仪的竖盘指标差对竖直角测量的影响也属系统误差。

第五章测量误差的基本知识1、衡量测量精度的指标有中误差、相对误差、极限误差。

5.测量,测角中误差均为10〃,所以A角的精度高于B角。

(X)8.在测量工作中无论如何认真仔细,误差总是难以避免的。

(X)10 .测量中,增加观测次数的目的是为了消除系统误差。

(X)1、什么是偶然误差?它有哪些特性?定义:相同的观测条件,若误差在数值和符号上均不相同或从表面看无规律性。

如估读、气泡居中判断等。

偶然误差的特性:(D有界性(2)渐降性(3)对称性(4)抵偿性7.已知DJ6经纬仪一测回的测角中误差为nu = ±20",用这类仪器需要测几个测回取平均值,才能达到测角中误差为±10” ?()A. 1B.2C.3D.43.偶然误差服从于一定的规律。

4.对于偶然误差,绝对值较小的误差比绝对值较大的误差出现的机会。

14.测量误差的来源有、、外界条件。

3.设对某距离丈量了6 次,其结果为246.535m、246.548m、246.520m、246.529m、246.550m、246.537m,试求其算术平均值、算术平均值中误差及其相对中误差。

6.偶然误差的算术平均值随观测次数的无限增加而趋向于o14.设对某角度观测4个测回,每一测回的测角中误差为±5",则算术平均值的中误差为±〃。

24.衡量测量精度的指标有、、极限误差。

3.观测值与之差为闭合差。

()A.理论值B.平均值C.中误差D.改正数5.由于钢尺的不水平对距离测量所造成的误差是()A.偶然误差B.系统误差C.可能是偶然误差也可能是系统误差D.既不是偶然误差也不是系统误差8.阐述函数中误差与观测值中误差之间关系的定律称为o9.什么是系统误差?什么是偶然误差?误差产生的原因有哪些?10测量误差按性质可分为和两大类。

1. 2.相对误差2.由估读所造成的误差是()oA.偶然误差B.系统误差C.既是偶然误差又是系统误差14.下列不属于衡量精度的标准的是()。

第5章测量误差基本知识测量工作使用仪器进行测量,在测量过程中不可避免的出现误差,为了提高测量精度及精度评定,需要了解测量误差的来源,促进测量工作方法的改进,和测量精度的提高。

误差—在一定观测条件下,观测值与真值之差。

精度—观测误差的离散程度。

5-1 误差的基本概念讨论测量误差的目的:用误差理论分析,处理测量误差,评定测量成果的精度,指导测量工作的进行。

▼▼▼▼产生测量误差的原因,▼▼测量误差的分类和处理原则,▼▼偶然误差的特性一、测量误差的来源仪器原因:仪器精度的局限,轴系残余误差等。

人的原因:判别力和分辨率的限制,经验等。

外界影响:气象因素(温度变化,风、大气折光)等。

有关名词:观测条件,等精度观测:上述三大因素总称观测条件,在上述条件基本一致的情况下进行各次观测,称等精度观测。

结论:观测误差不可避免(粗差除外)二、测量误差的分类两类误差:系统误差偶然误差粗差(错误排除)1、系统误差-- 误差出现大小、符合相同,或按规律变化,具有积累性。

处理方法①检校仪器,把仪器的系统误差降到最小程度;②求改正数,对测量结果加改正数消除;③对称观测,使系统误差对观测成果的影响互为相反数,以便外业操作时抵消。

例:误差处理方法钢尺尺长误差△D K 计算改正钢尺温度误差△Dt 计算改正水准仪视准轴误差I 操作时抵消(前后视等距)经纬仪视准轴误差C 操作时抵消(盘左盘右取平均)●结论:系统误差可以消除。

2、偶然误差-- 误差出现的大小,符合各部相同,表面看无规律性。

例:估读误差—气泡居中判断,瞄准,对中等误差,导致观测值产生误差。

◎偶然误差:是由人力不能控制的因素所引起的误差。

◎特点:具有抵偿性。

◎处理原则:采用多余观测,减弱其影响,提高观测结果的精度。

3、粗差—指在一定的观测条件下超过规定限差值。

对于粗差,应当分析原因,通过补测等方法加以消除。

三、偶然误差的特性1、偶然误差的定义:设某量的真值X对该量进行n次观测得n次的观测值l1,l2,l3……l n则产生了n个真误差真误差:△I = X-l i2、偶然误差的特性☎当观测次数很多时,偶然误差的出现,呈现统计学上的规律性,偶然误差具有正态分布的特性。

第五章测量误差基本知识5-1 测量误差概述一、测量误差产生的原因对某一个量进行多次重复观测,例如重复观测某一水平角或往返丈量某段距离等,其多次测量的结果总存在着差异,这说明观测值中含有测量误差。

产生测量误差的原因很多,概括起来有下列三个方面:1.仪器的原因测量工作是采用经纬仪、水准仪等测量仪器完成的,测量仪器的构造不可能十分完善,从而使测量结果受到一定影响。

例如,经纬仪的视准轴与横轴不垂直、度盘刻划不均匀,都会使所测角度产生误差;水准仪的视准轴不平行于水准管轴、望远镜十字丝不水平,都会使高差产生误差。

2.观测者的原因由于观测者感觉器官的鉴别能力存在局限性,所以对仪器的各项操作,如经纬仪对中、整平、瞄准、读数等方面都会产生误差。

此外,观测者的技术熟练程度和工作态度也会对观测成果带来不同程度的影响。

3.外界环境的影响测量所处的外界环境(包括温度、风力、日光、大气折光等)时刻在变化,使测量结果产生误差。

例如,温度变化会使钢尺产生伸缩,风吹和日光照射会使仪器的安置不稳定,大气折光会使瞄准产生偏差等。

人、仪器和外界环境是测量工作的观测条件,由于受到这些条件的影响,测量中的误差是不可避免的。

观测条件相同的各次观测称为等精度观测;观测条件不相同的各次观测称为不等精度观测。

二、测量误差的分类测量误差按其对观测结果影响性质的不同分为系统误差和偶然误差两类。

1.系统误差在相同的观测条件下对某一量进行一系列观测,若误差的出现在符号和数值上均相同,或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。

例如,用名义长度为30.000m,而实际鉴定后长度为30.006m的钢卷尺量距,每量一尺段就有0.006m的误差,其量距误差的影响符号不变,且与所量距离的长度成正比。

所以,系统误差具有积累性,对测量结果的影响较大;另一方面,系统误差对观测值的影响具有一定的规律性,且这种规律性总能想办法找到,因此系统误差对观测值的影响可用计算公式加以改正,或采用一定的测量措施加以消除或削弱。

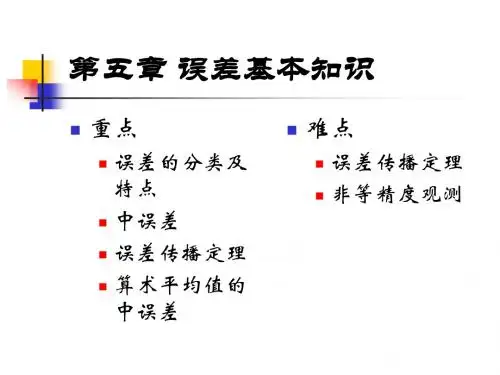

第七章测量误差基本知识内容:了解测量误差来源及产生的原因;掌握系统误差和偶然误差的特点及其处理方法;理解精度评定的指标(中误差、相对误差、容许误差)的概念;了解误差传播定律的应用。

重点:系统误差和偶然误差的特点及其处理方法。

难点:中误差、相对误差、容许误差的概念;误差传播定律的应用。

§ 5.1 测量误差的概念测量误差按其对测量结果影响的性质,可分为系统误差和偶然误差。

一、系统误差 (system error)1、定义:在相同观测条件下,对某量进行一系列观测,如误差出现符号和大小均相同或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。

2、特点:具有积累性,对测量结果的影响大,但可通过一般的改正或用一定的观测方法加以消除。

二、偶然误差 (accident error)1、定义:在相同观测条件下,对某量进行一系列观测,如误差出现符号和大小均不一定,这种误差称为偶然误差。

但具有一定的统计规律。

2、特点:(1)具有一定的范围。

(2)绝对值小的误差出现概率大。

(3)绝对值相等的正、负误差出现的概率相同。

(4)数学期限望等于零。

即:误差概率分布曲线呈正态分布,偶然误差要通过的一定的数学方法(测量平差)来处理。

此外,在测量工作中还要注意避免粗差 (gross error) (即:错误)的出现。

偶然误差分布频率直方图§ 5.2 衡量精度的指标测量上常见的精度指标有:中误差、相对误差、极限误差。

一、中误差方差:——某量的真误差, [] ——求和符号。

规律:标准差估值(中误差 m )绝对值愈小,观测精度愈高。

在测量中,n为有限值,计算中误差 m 的方法,有:1、用真误差( true error )来确定中误差——适用于观测量真值已知时。

真误差Δ——观测值与其真值之差,有:标准差中误差(标准差估值), n 为观测值个数。

[ 例题 ] :对 10 个三角形的内角进行了观测,根据观测值中的偶然误差(三角形的角度闭合差,即真误差),计算其中误差。

三内角和的观测值序号观测值L 真误差△ △平方1 180 ° 00 ′ 03 ″ - 3 ″ 92 180 ° 00 ′ 02 ″ - 2 ″ 43 179 ° 59 ′ 58 ″ + 2 ″ 44 179 ° 59 ′ 56 ″ + 4 ″ 165 180 ° 00 ′ 00 ″ - 1 ″ 16 180 ° 00 ′ 04 ″ 0 ″ 07 180 ° 00 ′ 03 ″ - 4 ″ 168 179 ° 59 ′ 57 ″ + 3 ″ 99 179 ° 59 ′ 58 ″ + 2 ″ 410 180 ° 00 ′ 03 ″ - 3 ″ 9∑ 24 72中误差2、用改正数来确定中误差(白塞尔公式)——适用于观测量真值未知时。

V ——最或是值与观测值之差。

一般为算术平均值与观测值之差,即有:二、相对误差1、相对中误差 =2、往返测较差率 K=三、极限误差(容许误差)常以两倍或三倍中误差作为偶然误差的容许值。

即:。

§ 5.3 误差传播定律及其应用误差传播定律设、… 为相互独立的直接观测量,有函数,则有:[ 例题 ] :在水准测量中,读数a与b的误差分别为m a=±3mm与m b=±4mm,则高差h的中误差m h等于多少?解:高差计算公式为: h=a-b由函数形式可知其属于和差函数,则根据误差传播定律可知:m = ±[ 例题 ]: 电磁波测距三角高程公式:h = Dtgα+i-v ,已知: D= 192.263m ± 0.006m ,α=8°9′16″±10″ ,i= 1.515m ± 0.002m ,v= 1.627m ± 0.002m ,求 h 值及其中误差m h 。

解:高差h=Dtgα+i-v= 27.437m ,对此式各项求偏导,其系数有:f1 =0.1433, f2 =0.9513, f3 =+1, f4 =-1,应用误差传播公式,有:故:m h=±7mm最后结果写为:h=27.437± 0.007m第一节概述一、测量误差测量工作的实践表明,在任何测量工作中,无论是测角、测高差或量距,当对同一量进行多次观测时,不论测量仪器多么精密,观测进行得多么仔细,测量结果总是存在着差异,彼此不相等。

例如,反复观测某一角度,每次观测结果都不会一致,这是测量工作中普遍存在的现象,其实质是每次测量所得的观测值与该量客观存在的真值之间的差值,这种差值称为测量误差。

即测量误差=观测值-真值用表示测量误差,X表示真值,L表示观测值,则测量误差可用下式(5-1)表示:△=-(5-1)二、测量误差的来源产生测量误差的因素是多方面的,概括起来有以下三个因素:1、仪器精度的有限性,测量中使用的仪器和工具不可能十分完善,致使测量结果产生误差。

例如:用普通水准尺进行水准测量时,最小分划为5mm,就难以保证毫米数的完全正确性。

经纬仪、水准仪检校不完善产生的残余误差影响,例如:水准仪视准轴部平行于水准管轴,水准尺的分划误差等。

这些都会使观测结果含有误差。

2、观测者感觉器官鉴别能力的局限性;会对测量结果产生一定的影响,例如对中误差、观测者估读小数误差、瞄准目标误差等。

3、观测过程中,外界条件的不定性,如温度、阳光、风等时刻都在变化,必将对观测结果产生影响,例如:温度变化使钢尺产生伸缩,阳光照射会使仪器发生微小变化,较阴的天气会使目标不清楚等。

通常把以上三种因素综合起来称为观测条件,可想而知观测条件好,观测中产生的误差就会小,反之,观测条件差,观测中产生的误差就会大。

但是不管观测条件如何,受上述因素的影响,测量中存在误差是不可避免的。

应该指出,误差与粗差是不同的,粗差是指观测结果中出现的错误,如测错、读错、记错等,不允许存在,为杜绝粗差,除了加强作业人员的责任心,提高操作技术外,还应采取必要的检校措施。

三、测量误差的分类测量误差按其性质不同可分为系统误差和偶然误差。

1、系统误差在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,若出现的误差在数值大小或符号上保持不变或按一定的规律变化,这种误差称为系统误差。

例如用名义长度为30米,而实际长度为30.004米的钢尺量距,每量一尺就有0.004米的系统误差,它就是一个常数。

又如水准测量中,视准轴与水准管轴不能严格平行,存在一个微小夹角,角一定时在尺上的读数随视线长度成比例变化,但大小和符号总是保持一致性。

系统误差具有累计性,对测量结果影响甚大,但它的大小和符号有一定的规律,可通过计算或观测方法加以消除,或者最大限度地减小其影响,如尺长误差可通过尺长改正加以消除,水准测量中的角误差,可以通过前后视线等长,消除其对高差的影响。

2、偶然误差在相同的观测条件下,对某量进行一系列观测,如出现的误差在数值大小和符号上均不一致,且从表面看没有任何规律性,这种误差称为偶然误差。

如水准标尺上毫米数的估读,有时偏大,有时偏小。

由于大气的能见度和人眼的分辨能力等因素使照准目标有时偏左,有时偏右。

偶然误差亦称随机误差,其符号和大小在表面上无规律可循,找不到予以完全消除的方法,因此须对其进行研究。

因为在表面上是偶然性在起作用,实际上却始终是受其内部隐蔽着的规律所支配,问题是如何把这种隐蔽的规律揭示出来。

第二节→偶然误差的特性大量的实践证明,在相同的观测条件下对某量进行一系列观测所出现的偶然误差呈现出一定的规律性。

观测次数愈多,这种规律愈明显。

例如,在相同的观测条件下,观测了96个三角形的内角,因观测存在误差,每一个三角形内角之和都不等于真值180°,其差值称为三角形内角和的真误差.即:(5-2)将96个三角形内角和的真误差的大小和正负按一定的区间统计误差个数,列表于5-1中。

误差统计表表5-1由表5-1可以看出:(1)小误差的个数比大误差个数多;(2)绝对值相等的正负误差的个数大致相等;(3)最大误差不超过3.0″。

人们反复实践和认识,总结出偶然误差具有如下的特性:1、有限性:在一定的观测条件下,偶然误差的绝对值不会超过一定的限值;2、集中性:绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的机会多;3、对称性:绝对值相等的正误差与负误差出现的机会相等;4、抵偿性:偶然误差的算术平均值,随着观测次数的无限增加而趋向于零,即:(5-3)式中:为观测次数;………。

以上四个特性中,第一个特性说明误差的范围;第二个特性说明误差绝对值大小的规律;第三个特性说明误差符号出现的规律;第四个特性说明了偶然误差具有互相抵消的性能,因此采用增加观测次数,取其算术平均值,可以大大减弱偶然误差的影响。

这四个特性是误差理论的基础。

由于偶然误差本身的特性,不能用改变观测方法或计算改正的办法加以消除,只能根据偶然误差的理论加以处理,以减小它对测量成果的影响,求出最可靠的结果第三节→评定精度的标准一、评定精度的标准为了对测量成果的精确程度作出评定,有必要建立一种评定精度的标准,通常用中误差,相对误差和容许误差来表示。

1.中误差设在相同观测条件下,对真值为的一个未知量进行次观测,观测值结果为,每个观测值相应的真误差(真值与观测值之差)为△1、△2、……,△n。

则以各个真误差之平方和的平均数的平方根作为精度评定的标准,用表示,称为观测值中误差。

(5-4)式中:观测次数—称为观测值中误差(又称均方误差)为各个真误差△的平方的总和。

上式表明了中误差与真误差的关系,中误差并不等于每个观测值的真误差,中误差仅是一组真误差的代表值,当一组观测值的测量误差愈大,中误差也就愈大,其精度就愈低;测量误差愈小,中误差也就愈小,其精度就愈高。

【例题5-1】甲、乙两个小组,各自在相同的观测条件下,对某三角形内角和分别进行了7次观测,求得每次三角形内角和的真误差分别为:甲组:+2〞、-2〞、+3〞、+5〞、-5〞、-8〞、+9〞乙组: -3〞、+4〞、0〞、-9〞、-4〞、+1〞、+13〞则甲、乙两组观测值中误差为:由此可知,乙组观测精度低于甲组,这是因为乙组的观测值中有较大误差出现,因中误差能明显反映出较大误差对测量成果可靠程度的影响,所以成为被广泛采用的一种评定精度的标准。

(二)相对误差测量工作中对于精度的评定,在很多情况下用中误差这个标准是不能完全描述对某量观测的精确度的。

例如,用钢卷尺丈量了100和1000两段距离,其观测值中误差均为±0.1,若以中误差来评定精度,显然就要得出错误结论,因为量距误差与其长度有关,为此需要采取另一种评定精度的标准,即相对误差。

相对误差是指绝对误差的绝对值与相应观测值之比,通常以分子为1,分母为整数形式表示。