西南联大纪念碑碑文

- 格式:ppt

- 大小:73.50 KB

- 文档页数:27

西南联合大学碑文及白话文公元2008年,时值云南师范大学的前身国立西南联合大学师范学院成立70周年校庆。

为缅怀联大精神,纪念70校庆,兹翻译62年前冯友兰先生所撰联大纪念碑碑文,与师大校友并所有缅怀西南联大及关心中国高等教育者共勉。

国立西南联大纪念碑碑文冯友兰中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

西南联大纪念碑碑文作者:冯友兰来源:《作文与考试·高中版》2012年第14期中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗馬,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终始。

此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

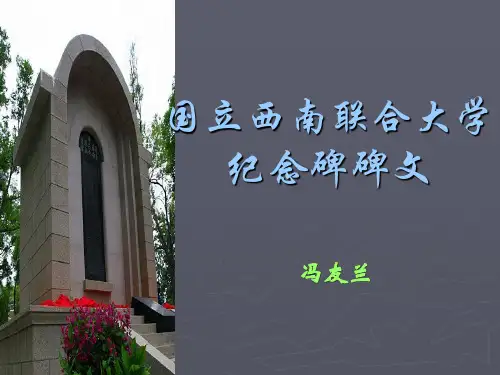

西南联大纪念碑在云南师范大学校园内,“一二·一”四烈士墓西侧,有冯友兰撰文、闻一多篆额、罗庸书丹的西南联合大学纪念碑。

碑座呈圆拱形,高约5米,宽约2.7米,中嵌石碑。

碑文约1000余字,记述了联大创办的始末及其特点,是联大在昆明的重要遗迹。

1937年7月7日芦沟桥事变爆发,日军南侵,平津危急。

原在北平的北京大学、清华大学,天津的南开大学,奉命迁于湖南,合组为长沙临时大学。

以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员,主持校务。

于当年11月1日上课。

继而上海、南京陷落,武汉震动,1938年1月20日,临大正式宣布迁云南。

数百名师生徒步3000余里,经过两个多月的艰苦跋涉,于4月26日抵昆明,设理工学院于昆明,设文法学院于蒙自,改名为“西南联合大学”,于5月4日上课。

同年冬,增设师范学院。

一学期后,文法学院亦回昆明。

直到1946年“五四”,联大结束,三校分别迁回平津,历时整整8年。

组成联大的三校,虽有各自独特的经历,但都富于爱国的传统,师生中有不少人是“五四”运动和“一二·九”运动的直接参加者;师生们从北到南,由东而西,目睹山河破碎,人民受难,更加激发了爱国热情;特别是由于中国共产党地下党组织的艰苦斗争和宣传教育,进步的声音,革命的思想,在西南联大广为传播。

联大在皖南事变前和1943年“五·四”以后,民主空气活跃,曾举行过盛大的“五四纪念周”,带头发起过“一二·一”爱国学生运动,培养和锻炼了不少爱国青年,一时被誉为“民主堡垒”。

联大三校,又都是国内著名大学,三校联合,人才荟萃,学者云集,各显所长,五色交辉,相得益彰;校方尚能尊重“五四”以来,蔡元培先生在北大倡导的“兼容并包”的精神,提倡学术民主,影响所及,学生中亦沿袭成风,学术团体林立,壁报众多,互相争鸣,相互切磋,思想活跃,注重求实。

在极其艰苦的条件下,造就了一大批人才。

8年之中,毕业于联大的学生2000余人,前后进入联大学习的约五六千人。

美文推荐:《西南联大纪念碑碑文》作者:冯友兰中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所掠吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓”周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终如,此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

西南联大纪念碑文读后感读罢西南联大纪念碑文,就像是跟着文字在历史的长河里畅游了一番,那感觉真是又震撼又感慨。

这碑文一开头,就透着一种庄重和深沉。

西南联大,那可是特殊时期教育界的一个传奇啊。

在战火纷飞的年代,这所由北大、清华、南开联合组成的大学,就像黑暗中的一盏明灯。

想想看,当时的中国大地,到处是硝烟弥漫,可这些大学的老师们和学生们没有被吓倒,反而聚在一起,继续追求知识和真理,这得多有骨气!碑文中提到的那些事儿,让我对当时的师生们充满了敬意。

他们在那么艰苦的条件下,上课的教室可能是破破烂烂的,住的地方也简陋得很,说不定还经常能听到外面枪炮的声音。

可是,他们依然专心致志地做学问。

老师认真地教,学生拼命地学,这股子劲头,现在想想都觉得热血沸腾。

这哪是在上课读书啊,这简直就是在为中国的未来坚守阵地。

我觉得这碑文就像是一个时光的记录者,把西南联大的精神完完整整地保存了下来。

什么精神呢?那就是坚韧不拔、爱国奉献、追求卓越的精神。

这些师生们在困境中没有放弃希望,他们心里想着的是,通过教育、通过知识来拯救国家。

他们相信,只要文化的火种不断,中国就总有一天会重新站起来,变得强大。

再看看现在的我们,生活条件那可是好太多了。

有宽敞明亮的教室,有各种各样的学习资源。

可是,有时候我们却少了那份对知识的执着和对梦想的坚定。

西南联大的师生们就像一面镜子,让我们照见自己的不足。

读完这碑文,我就想啊,我们可不能在这么好的条件下还不努力。

得把西南联大的精神传承下去,在自己的学习和工作中,遇到困难的时候就想想他们,咬咬牙坚持下去。

而且,这碑文写得也是文采斐然。

那些词句,就像一幅幅生动的历史画卷在眼前展开。

我虽然不是什么文学专家,但读起来就觉得很有力量,很有感染力。

每一个字都像是带着那个时代的气息,让我仿佛置身于西南联大的校园里,看到师生们忙碌的身影,听到他们激昂的讨论声。

西南联大纪念碑文不仅仅是一段文字,它是一种精神的象征,是一座历史的丰碑。

国立西南联合大学纪念碑碑文(大全5篇)第一篇:国立西南联合大学纪念碑碑文国立西南联合大学纪念碑碑文国立西南联合大学文学院院长冯友兰教授撰文中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京。

上距二十六年七月七日卢沟桥之变,为时八年;再上距二十年九月十八日沈阳之变,为时十四年;再上距清甲午之役,为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁于湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员,主持校务。

设法、理工学院于长沙,文学院于南岳。

于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁云南。

二十七年增设师范学院。

二十九年设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者盖有四焉。

我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉、唐之遗烈,作并世之先进。

将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊、罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓周虽旧邦,其命惟新者也。

旷代之伟业,八年之抗战,已开其规模,立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾坤之功,而联合大学之使命与抗战相终始,此其可纪念者一也。

文人相轻自古而然。

昔人所言,今有同慨。