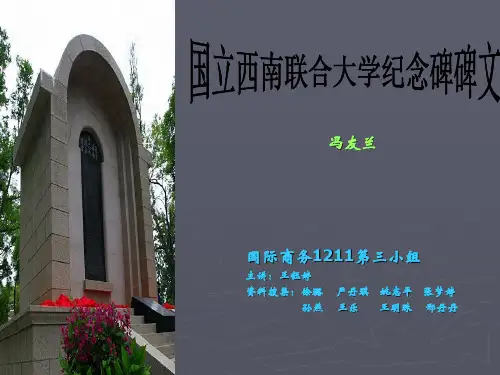

国立西南联大纪念碑碑文

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:22

西南联合大学碑文及白话文公元2008年,时值云南师范大学的前身国立西南联合大学师范学院成立70周年校庆。

为缅怀联大精神,纪念70校庆,兹翻译62年前冯友兰先生所撰联大纪念碑碑文,与师大校友并所有缅怀西南联大及关心中国高等教育者共勉。

国立西南联大纪念碑碑文冯友兰中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

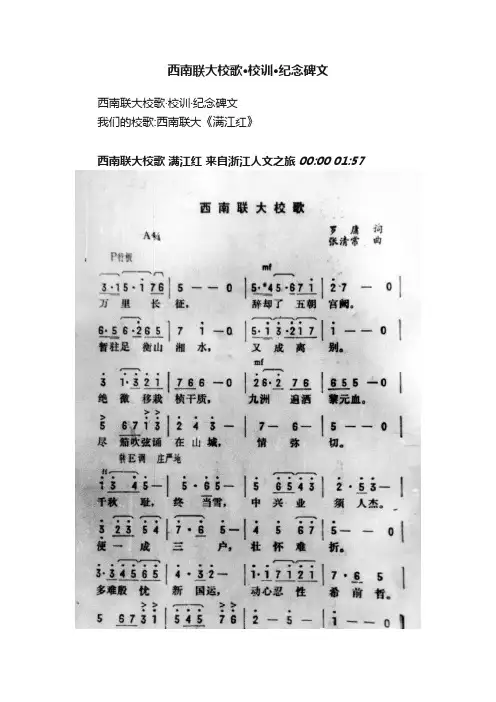

西南联大校歌•校训•纪念碑文西南联大校歌·校训·纪念碑文我们的校歌:西南联大《满江红》西南联大校歌满江红来自浙江人文之旅00:0001:57西南联合大学于1938年5月4日在昆明正式上课,8月6日便成立了校歌校训委员会,聘请冯友兰、朱自清、罗常培、罗庸、闻一多诸名师为委员进行创作。

最后由联大中文系罗庸教授完成校歌歌词,由联大中文系张清常教授谱曲,歌词调寄《满江红》。

1939年7月11日,《西南联合大学校歌》正式公布,至今已有半个多世纪了,它记录了西南联大从卢沟桥事变到抗战胜利的奋斗历程,歌词悲壮激昂,曲谱悠扬曲折,师生传唱,催人奋进。

西南联大校歌满江红万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻衡山湘水,又成别离。

绝徼移载桢干质,九州遍洒黎元血。

尽笳吹,弦咏在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。

便一成三户,壮怀难折。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。

待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

西南联大校训:刚毅坚卓西南联大校徽此校徽为三角形的三等分(每一等分亦为一三角形),似代表清华、北大、南开三校的大联合。

西南联大校旗西南联大勉词(冯友兰)西山沧沧,滇水茫茫,这已不是渤海太行,这已不是衡岳潇湘。

同学们,莫忘记失掉的家乡,莫辜负伟大的时代,莫耽误宝贵的辰光,赶紧学习,赶紧准备,抗战、建国,都要我们担当!同学们,要利用宝贵的时光,要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡。

此碑立于抗战胜利后,北大、清华、南开三校北返前夕的 1946年5月4日。

纪念碑由西南联大文学院院长冯友兰撰文,中文系教授闻一多篆额,中文系主任罗庸书丹。

整篇碑文文采飞扬、意蕴深广、书法遒劲,堪称现代版的“三绝碑”。

纪念碑的背面是西南联大抗战以来从军学生题名碑,碑额篆书“国立西南联合大学抗战以来从军学生题名”为西南联大教授、古文字大家唐兰所书,数学系教授刘晋年书丹。

上列834位从军的西南联大学生的名字。

西南联大纪念碑旁边是国立昆明师范学院纪念柱。

西南联大纪念碑碑文作者:冯友兰来源:《作文与考试·高中版》2012年第14期中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗馬,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终始。

此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

西南联大纪念碑在云南师范大学校园内,“一二·一”四烈士墓西侧,有冯友兰撰文、闻一多篆额、罗庸书丹的西南联合大学纪念碑。

碑座呈圆拱形,高约5米,宽约2.7米,中嵌石碑。

碑文约1000余字,记述了联大创办的始末及其特点,是联大在昆明的重要遗迹。

1937年7月7日芦沟桥事变爆发,日军南侵,平津危急。

原在北平的北京大学、清华大学,天津的南开大学,奉命迁于湖南,合组为长沙临时大学。

以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员,主持校务。

于当年11月1日上课。

继而上海、南京陷落,武汉震动,1938年1月20日,临大正式宣布迁云南。

数百名师生徒步3000余里,经过两个多月的艰苦跋涉,于4月26日抵昆明,设理工学院于昆明,设文法学院于蒙自,改名为“西南联合大学”,于5月4日上课。

同年冬,增设师范学院。

一学期后,文法学院亦回昆明。

直到1946年“五四”,联大结束,三校分别迁回平津,历时整整8年。

组成联大的三校,虽有各自独特的经历,但都富于爱国的传统,师生中有不少人是“五四”运动和“一二·九”运动的直接参加者;师生们从北到南,由东而西,目睹山河破碎,人民受难,更加激发了爱国热情;特别是由于中国共产党地下党组织的艰苦斗争和宣传教育,进步的声音,革命的思想,在西南联大广为传播。

联大在皖南事变前和1943年“五·四”以后,民主空气活跃,曾举行过盛大的“五四纪念周”,带头发起过“一二·一”爱国学生运动,培养和锻炼了不少爱国青年,一时被誉为“民主堡垒”。

联大三校,又都是国内著名大学,三校联合,人才荟萃,学者云集,各显所长,五色交辉,相得益彰;校方尚能尊重“五四”以来,蔡元培先生在北大倡导的“兼容并包”的精神,提倡学术民主,影响所及,学生中亦沿袭成风,学术团体林立,壁报众多,互相争鸣,相互切磋,思想活跃,注重求实。

在极其艰苦的条件下,造就了一大批人才。

8年之中,毕业于联大的学生2000余人,前后进入联大学习的约五六千人。

美文推荐:《西南联大纪念碑碑文》作者:冯友兰中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。

举凡五十年间,日本所掠吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。

全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。

自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。

二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。

迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。

师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。

旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。

一学期后,文、法学院亦迁昆明。

二十七年,增设师范学校。

二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。

昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。

联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。

河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。

原有三校,即将返故居,复旧业。

缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。

盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。

惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓”周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。

今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终如,此其可纪念一也。

文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。

西南联合大学纪念碑碑文读后感读罢西南联合大学纪念碑碑文,就像被一位睿智的长者拉着,在岁月的长河里畅游了一番,那感觉,既震撼又感慨万千。

这碑文一开头,就透着一种磅礴的气势。

感觉像是打开了一扇通往那个热血又艰难时代的大门。

西南联大啊,那可是在特殊时期,由三所顶尖大学联合起来的超级学府。

在战火纷飞中诞生,就像在石头缝里顽强长出来的参天大树。

碑文里提到的那些老师和学生,简直就是一群超级英雄。

他们从四面八方汇聚到一起,没有什么豪华的校舍,可能就是几间破屋子,但那里面装着的是满满的知识和对未来的希望。

那些教授们,各个都是学界大拿,本来可以在舒适的环境里做学问,却为了教育的火种不被熄灭,跑到这艰苦的地方来。

他们站在简陋的讲台上,传授的可不只是书本知识,那是一种信念,一种在黑暗里也要寻找光明的信念。

我特别佩服那些学生,在那样动荡不安的环境下,还能安下心来读书学习。

想想现在的我们,有宽敞明亮的教室,有各种先进的设备,有时候还会因为一点小困难就想偷懒。

人家那时候可是时不时就得跑警报,在防空洞里还可能拿着书在看呢。

这对比起来,真是让人惭愧得很。

碑文里的文字,就像一把把小锤子,敲打着我的心。

它让我看到了教育的力量。

西南联大在那么艰苦的条件下,还能培养出那么多优秀的人才,为国家的各个领域做出巨大的贡献。

这说明只要有信念,有一群执着的人,不管环境多恶劣,都能创造奇迹。

而且啊,这碑文就像是一本生动的历史书。

从里面能读到那个时代的苦难,也能读到人们的坚韧。

西南联大就像是一座灯塔,在战火弥漫的中国大地上,照亮了无数年轻人前行的道路。

它告诉我们,无论什么时候,知识都是最强大的武器,而教育则是打造这个武器的熔炉。

读完这碑文,我就想啊,咱们现在生活在这么好的时代,可不能把先辈们的这种精神给弄丢了。

得像西南联大的那些人一样,有股子劲儿,不管是学习还是做其他事情,都要勇往直前,在自己的小天地里也做出点“伟大”的事儿来。

这碑文啊,就像一个宝藏,每次读都会有新的收获,而且还能时不时地给自己打打气,提醒自己别做个没出息的家伙呢!。

西南联合大学纪念碑碑文读后感读罢西南联合大学纪念碑碑文,就像被拉进了一段波澜壮阔又满含深情的历史画卷之中。

这碑文啊,可不像那些干巴巴的文字,它像是一位睿智的老者,坐在时光的角落里,慢慢地给你讲述着西南联大的传奇。

你能感觉到字里行间都透着一种骄傲,一种历经千难万险却不屈不挠的精气神儿。

西南联大那是个啥样的存在呢?那就是在战火纷飞的年代里,一群有骨气、有学问的人,聚在一起干的一件大事儿。

他们就像一群倔强的侠客,哪怕环境再恶劣,也绝不放弃手中的剑——知识的传承。

这碑文里写的那些事儿啊,让我觉得那时候的老师和学生简直酷毙了。

你想啊,在随时可能被轰炸的情况下,还能安安静静地讲课、听课、做学问。

那教室里可能都没有一块完整的黑板,说不定外面还时不时传来枪炮声,但他们的眼睛里就只有知识的光芒。

这就好比在狂风暴雨里,还非要撑着一把小伞护着那一团知识的小火苗,绝不让它熄灭。

碑文里提到的那些名字,一个个都像是天上的星星,在那个黑暗的时代里闪闪发光。

他们的故事让我觉得,人要是有信念,真的可以克服一切困难。

这西南联大就像是一艘知识的大船,在战争的惊涛骇浪里破浪前行,把希望和文化的种子播撒到每一个角落。

而且这碑文写得也特别妙,文字简洁却又把西南联大的意义说得明明白白。

它让我这个后人看了,既对那个时代的先辈们充满了敬意,又有点小惭愧。

咱现在条件这么好,有时候还会因为一点小挫折就不想学习了,和他们比起来,真的是弱爆了。

西南联大纪念碑碑文就像是一把钥匙,打开了一扇通往那个热血沸腾年代的大门,让我们能进去看看,那些了不起的人是怎么在困境中书写辉煌的。

读完它,我就想,咱得把这种精神传承下去啊,要是在生活里遇到点难事,就想想西南联大的先辈们,那还有啥过不去的坎儿呢?。