高三历史中国古代政治文明演进

- 格式:pdf

- 大小:1.00 MB

- 文档页数:8

[纵向梳理]一、春秋战国时期的社会转型1.(2018·济南一模)公元前632年城濮之战后,周襄王正式册封晋文公为霸主,成就了晋文公“取威定霸”的业绩。

同年冬天,晋文公在温(河南温县)会盟齐、宋、鲁等诸侯,周襄王被召唤赴会。

这说明当时()A.处于西周末期,宗法分封制崩溃B.晋文公取得了直接控制诸侯的权力C.周天子仍是道义上的“天下共主”D.周天子的权威彻底被大国诸侯取代C[题干论述的是分封制,不是宗法制,故A项错误;晋文公在会盟齐、宋、鲁等诸侯的时候,还需要把周襄王召去,说明晋文公并不能直接控制诸侯,故B项错误;晋文公成为霸主之后,在会盟齐、宋、鲁等诸侯的时候,“周襄王被召唤赴会”,说明周襄王还是有一定的权威的,周天子仍是道义上的“天下共主”,故C项正确,D项错误。

]二、秦汉时期的政治、经济和文化1.政治方面:秦汉时期是中国封建社会中央集权制度的建立和巩固时期。

(1)秦朝时期:完成国家统一;确立皇帝制度和中央官制(三公九卿制);加强中央集权,地方实行郡县制度。

(2)西汉时期:汉景帝平定七国之乱,汉武帝颁布“推恩令”,解决王国问题,加强中央集权;汉武帝设立“中朝”,削弱相权;汉武帝采用察举制选官,孝廉成为士大夫做官的主要途径。

(3)东汉时期:中央集权渐趋衰落,豪强地主拥有强大的经济实力,政治上又掌握中央或地方政权,对中央集权构成潜在威胁。

在黄巾起义被镇压后,社会上便出现了豪强地主割据混战的局面。

2.经济方面:秦汉时期是封建经济初步发展时期。

秦的政治统一和统一货币、文字与度量衡的措施都有利于社会经济文化的发展与交流。

在秦末农民战争的作用下,汉初统治者吸取前代灭亡的教训,调整统治政策,经济得到恢复发展,社会出现安定繁荣的局面。

理论。

秦汉时期,科技文化得到很大发展,奠定了我国古代科技文化在世界长期领先的基础。

中外文化交流空前频繁,文化成就辉煌。

[针对训练]2.(2018·北京延庆一模)刘邦认为,秦始皇全面实行郡县制,不分封子弟为王是失策,致有“孤立之败”。

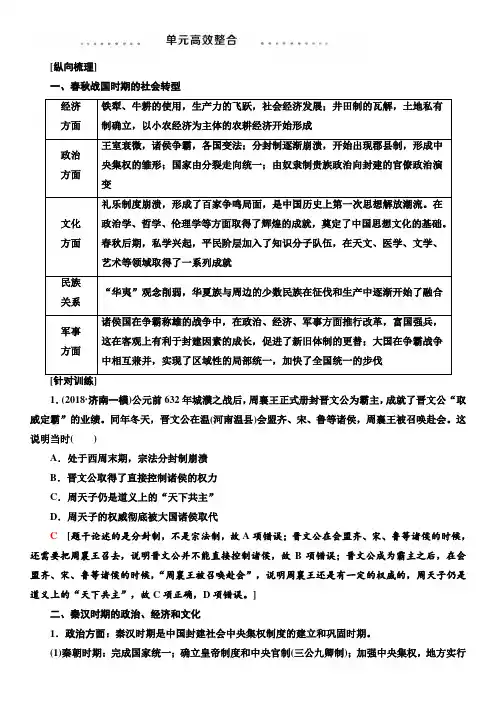

古代中华文明的演进历程▲重要提示:1、原始社会:距今约170万年前元谋人——公元前2070年夏朝建立前2、奴隶社会:夏朝(建立)商朝(发展)西周(强盛)春秋(衰亡)前2070年前1600年前1046年前771年前476年3、封建社会:前221年----1840年(鸦片战争前)战国秦汉魏晋南北朝隋唐宋元(民族明清(统一多民族(封建社会(封建社会(封建国家分裂(封建社会融合进一步加强和国家进一步巩固和前475年前221年 220年 589年 907年 1368年 1840年第1讲古代中华文明的奠基、形成和发展——先秦、秦汉时期【通史坐标】【阶段特征】先秦时期(远古~公元前221年)是中华文明的勃兴阶段;秦汉时期(公元前221年~公元220年)是中华文明的形成和发展阶段,先秦至秦汉对整个中华文明起到了奠基的作用。

先秦包括原始社会、夏、商、西周和东周(春秋、战国),这一时期经历了原始社会、奴隶社会、封建社会三种社会形态,生产力的发展是社会形态演变的根本原因。

这一时期中华文明的基础逐步奠定。

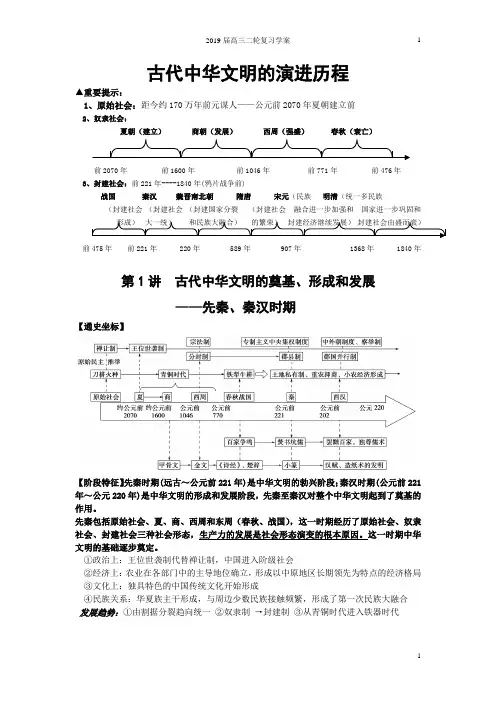

①政治上:王位世袭制代替禅让制,中国进入阶级社会②经济上:农业在各部门中的主导地位确立,形成以中原地区长期领先为特点的经济格局③文化上:独具特色的中国传统文化开始形成④民族关系:华夏族主干形成,与周边少数民族接触频繁,形成了第一次民族大融合发展趋势:①由割据分裂趋向统一②奴隶制→封建制③从青铜时代进入铁器时代【知识梳理】一、政治方面:社会制度不断进步(一)从禅让制到王位世袭约公元前2070年,禹建立夏,我国开始有了早期国家政治制度。

禹死后,其子启即位,原始社会的禅让制被王位世袭制所取代。

公元前1046年,周武王建立西周,西周实行分封制和宗法制。

(二)等级森严的分封制1.目的:巩固奴隶制国家政权(“封建亲戚,以藩屏周”)2.内容:①分封对象——周王把土地和人民授于王族、功臣、古代帝王的后代,让他们建立诸侯国,拱卫王室;②被封诸侯的义务——服从周王的命令、镇守疆土、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职。

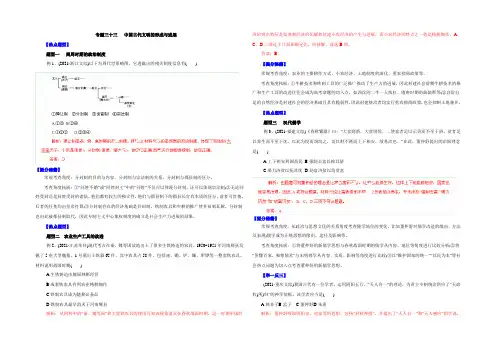

专题三十三中国古代文明的形成与进展【热点题型】题型一商周时期的政治制度例1、(2021·浙江文综)以下为周代世系略图,它透露出的相关制度信息有()【提分秘籍】常规考查角度:分封制的目的与内容、分封制与宗法制的关系、分封制与郡县制的区分。

考查角度拓展:①“同姓不婚”或“同姓封王”中的“同姓”不仅可以体现分封制,还可以体现宗法制;②无论同姓受封还是异姓受封的诸侯,他们都有较大的独立性,他们与郡县制下的郡县长官有本质的区分,前者可世袭,后者的任免均由皇帝打算;③分封制存在的经济基础是井田制,铁制农具和牛耕的推广使井田制瓦解,分封制也由此被郡县制取代,因此专制主义中心集权制度的确立是社会生产力进展的结果。

【热点题型】题型二农业生产工具的改进例2、(2021·江苏单科)现代考古在秦、魏等国故地出土了很多生铁铸造的农具。

1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。

材料说明战国时期()A.生铁铸造由魏国独断经营B.成套铁农具有利农业精耕细作C.铁制农具成为随葬必备品D.铁制农具最早消灭于河南辉县解析:从材料中的“秦、魏等国”和大量铁农具的使用可知该现象消灭在春秋战国时期,这一时期中国经济的突出特征是奴隶制经济的瓦解和封建小农经济的产生与进展,而小农经济的特点之一就是精耕细作,A、C、D三项过于片面和确定化,应排解,故选B项。

答案:B【提分秘籍】常规考查角度:农业的主要耕作方式、小农经济、土地制度的演化、重农抑商政策等。

考查角度拓展:①牛耕技术和铁制工具的广泛推广推动了生产力的进展,因此封建社会前期牛耕技术的推广和生产工具的改进往往会成为高考命题的切入点,如西汉的二牛一人抬杠、隋唐时期的曲辕犁等;②自给自足的自然经济是封建社会的经济基础且具有脆弱性,因此封建统治者均实行重农抑商政策,也会抑制土地兼并。

【热点题型】题型三汉代儒学例3、(2021·福建文综)《春秋繁露》曰:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。

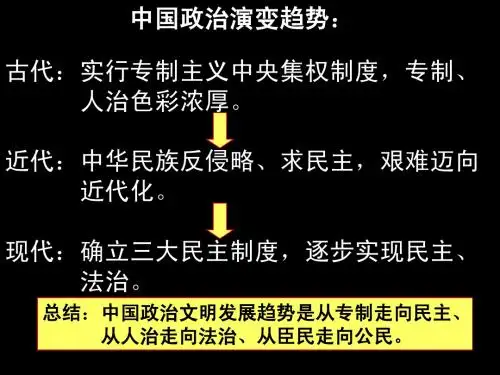

专题总结提升一、中国古代政治文明1.中国古代政治制度的发展演变主要经历了两大阶段:夏、商、西周到春秋时期的早期政治制度;战国以来到明清时期的专制主义中央集权制度。

2.夏商周时期的政治制度:早期(先秦时期)政治制度受到宗族血缘关系的明显影响,统治集团尚未实现权力的高度集中。

3.秦至明清时期的政治制度,可分为三条主线:君主专制权力的加强与中央机构的演变;中央集权的加强与地方行政机构的变化;选官、用官制度和监察制度的演变。

4.古代中国的统一(指中国古代的某些王朝或政权在政治上的一致、集中及结合为一个整体)发展史可分为四大阶段:夏商周时期、秦汉时期、隋唐时期、元明清时期。

5.古代中国的民族交融主要有三个高潮时期:春秋战国时期、三国两晋南北朝时期、五代辽宋夏金元时期。

1.古代中国君主专制中央集权制度的发展趋势(1)专制政治日趋完备和强化。

商周时期的专制主义表现为宗法制下的集权政治,它以西周时期为典型;秦朝以后的专制主义表现为中央集权,宋朝是一个重要的转折点。

(2)官僚机构不断膨胀与吏治的制度化、法制化。

中国古代调整国家机关的组织与职官制度的行政法律规范,从唐代起已经自成系统,制度的完备和规范达到当时世界先进水平。

(3)君权与相权的矛盾、中央与地方的矛盾是政治制度中的基本矛盾。

其基本趋势是君权不断加强、相权不断削弱、地方服从中央、地方基层行政组织长期稳定。

2.中国古代地方行政区划的演变趋势及其原因(1)演变趋势①逐渐由二级区划演变为三级区划。

②地方行政区划面积逐渐变小,数目逐渐增多;南方行政区划数目逐渐增多。

③最高行政区划(行省)的边界设置,山川形势和犬牙交错原则并行。

④最高行政区划往往由吏治监察区和军务督理区转变而来,地方最高行政长官往往由中央官转变而来。

⑤地方权力越来越小,中央集权逐渐加强。

⑥在边疆少数民族地区设置不同于汉族的行政制度来进行管辖。

(2)原因:经济社会发展,地区(南方)开发,人口增多;疆域的扩展;专制主义中央集权强化的需要。

模块一中国政治文明的历程专题一中国古代政治文明的演进★知识整合一、中国古代的政体——封建专制主义中央集权制度1、产生及维持的原因(1)理论基础:华夏族共同的社会文化传统,有利于这一制度的长期维持。

春秋战国时期是中国传统文化的奠基时期,这一时期的思想流派大都强调“大一统”和“天人合一”的思想,法家思想在秦朝的成功,儒家思想在汉代的胜利,为专制主义中央集权制度莫定了理论基础——思想基础。

(2)经济根源:封建小农经济具有分散性,需要一个强有力的中央政权,维护国家统一和社会安定,保证小农经济的生产与再生产;封建的地主经济也需要建立中央集权来保护他们的土地私有制,镇压人民的反抗:(3)社会根源:战国时期,奴隶制度进一步崩溃,新兴地主阶级为反对奴隶主贵族的需要,改革变法,封建制逐渐形成。

为巩固封建国家的统治,需要建立中央集权制度,同时长期的分裂割据,也需要中央集权来巩固统一。

(4)地理原因:中国特殊的地理和气候条件也是促成制度形成和巩固的重要因素。

2、演变过程(1)萌芽——战国时期:①理论上,韩非子提出建立封建专制主义中央集权的君主专制国家的主张。

②实践上,秦国商鞅变法,规定废除分封,行县制,实行中央集权制度,初步确立。

(2)创立——秦朝:①内容:皇帝制度、中央设三公九卿、地方行郡县、颁秦律;统一度量衡、货币和文字;焚书坑儒,加强思想控制;以法为教,以吏为师。

②特点:把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机的结合起来。

③皇位世袭,权力不可转移;皇权至上,地位不可僭越,是专制制度的重要特征。

④意义:客观上适应了封建地主阶级在政治上、经济上的需要,顺应了历史发展的潮流。

(注意:秦始皇旨在加强中央集权的一系列措施及其历史影响)(3)巩固——西汉:①内容:实行刺史制度;西汉推行郡国并行制,导致王国势力膨胀。

汉武帝颁布推恩令和附益之法,解除王国的威胁;思想上实行“大一统”(即采纳董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”),从而巩固了政治上的统一。

高三历史专题复习知识点:一、中国古代中央集权制度的加强一、基本内容1、皇帝制;2、中央行政制度;3、地方行政制度。

其核心是集一切权力于皇帝。

二、发展演变:萌芽(战国):韩非子法家思想为中央集权政治制度的形成奠定了理论基础,商鞅建立县制。

确立:秦朝(一)西周的宗法制和分封制1、西周宗法制:(1)内容:用父系血缘关系的亲疏来维系政治等级,巩固国家统治制度。

实行嫡长子继承制。

(2)作用:保证各级贵族在政治上的垄断和特权地位,有利于统治集团内部的稳定和团结。

2、西周分封制(1)内容:周武王建立周朝后,实行分封制。

把王畿以外的土地和人民分封给王族、功臣和先代贵族,建立诸侯国。

(2)作用:加强对地方的统治,开发边远地区,扩大统治区域。

有利于西周政治稳定。

3、评价:分封制和宗法制构成我国早期政治制度的主要内容和特征。

(二)秦朝确立及加强中央集权的措施1、皇帝:秦王赢政建立秦朝,将皇帝作为自己的尊号,自称“始皇帝”。

确立至高无上的皇权。

2、中央集权措施:(1)三公诸卿制:中央官制三公:丞相-处理政事御史大夫-奏章、诏令、监察太尉-军事诸卿:中央政府的职能部门,向丞相负责(2)郡县制:地方制度秦始皇把全国分为36郡,由中央政府直接管辖。

郡守和县令由皇帝直接任命。

(3)评价:奠定中国两千多年政治制度的基本格局,形成了从中央到地方的垂直管理体系,便于皇帝对中央和地方、中央对地方进行的统治。

(三)西汉巩固:汉武帝加强中央集权的措施和作用1、背景:汉初,郡国并行制威胁中央集权2、措施:推恩令3、作用:王国越分越小,中央集权加强(四)隋唐完善:隋唐时期的三省六部制1、构成:三省-中书省:决策→门下省:审议→尚书省:执行三省长官为宰相,分散相权。

尚书省下设六部。

六部:吏、户、礼、兵、刑、工,直属中书省。

2、特点:相互牵制、互为补充、分工明确3、作用:提高办事效率,三省互相牵制,监督,分割相权,加强皇权,是我国古代政治制度的重大创造。

历史高中第七课知识点总结第七课《中国历代政权更替》是高中历史课程中的一部分。

本课程通过对中国历史中政权更替的详细讲解,使学生能够了解和理解中国历史上的各个朝代的兴衰更迭,以及这些政权更替对中国历史及文化所产生的深远影响。

下面是对本课程的知识点总结。

一、夏商周三代的更替1. 夏朝:夏朝是中国历史上第一个有确切记载的朝代,夏代奠定了中国政权更替的基础。

夏代的创始君主是启,后来被夏后氏夺权,建立了夏朝王室。

2. 商朝:商朝是中国历史上第一个真正意义上的中央集权国家,大概这时划时代的意义在于勤王和文夏两大时期。

商汤即位后,对殷商王室、西戎和北戎展开了一系列的征伐之战,改变了那个时代考证紧缺且失实的历史画面。

3. 周朝:周朝是中国历史上最有影响力的一个朝代,分为西周和东周两个部分。

周武王在东周年号就是武王壬申郁南之战之前,周。

而且无论史籍上提及的武王伐纣还是后来的伐齐,都没有称呼自己为伐政治。

更何况后东周实际政权发生变化之后,东周国内地理界限和疆域权力的变化让中国大陆地区的东部地理环境变得名副其实,地表若有所动。

二、春秋战国时期的分裂与统一1. 春秋时期:春秋时代是中国历史上的一个重要时期,之后的读法是春。

这一时期,诸侯国开始兴起,中国地区开始出现了多国并立的局面。

2. 战国时期:战国时期是中国历史上经济、政治、军事等各方面都有很大变革的时期。

在这一时期,诸侯国互相争斗,中国历史上产生了一些重要的政治、军事等事件。

3. 秦朝的统一:秦朝是中国历史上第一个大一统王朝,是由秦始皇统一六国而建立。

秦朝历史上有些重大事件是新的统一帝国中国三、秦汉之际中国政权更替的变换1. 秦朝:秦朝是中国历史上第一个由中央集权国家。

在秦始皇统一六国后,中国开始进入了一个统一国家的时代。

2. 汉朝:汉朝是中国历史上非常重要的一个朝代,实际上深圳市长,分钟包括隋唐帝国每个地方皇帝皇室发布过的如月连、托尼连的任托尼、管欣送、欧阳意、徐纯铭柳泥甫带官员和劳动者在内的普通人都带口令。

历史备考精品资料【精校版】全国百强校高三历史解析分项版01期必修一专题01 古代中国的政治制度一、选择题1.(【百强校】2016届江西南昌二中高三上期第三次考试历史试卷)1670年,康熙颁布十六条箴言,意在总结儒家思想的道德价值。

“圣谕十六条”强调社会关系的等级秩序,以及仁慈、服从、俭约、辛勤工作的美德。

康熙又挑选一群满汉大学士,与之精研四书五经。

皇帝研读儒家经典、勤练书法的消息被“走漏”给群臣知悉后,群臣盛赞康熙是“圣君”。

该现象背后反映的本质问题是()A.清初巩固和扩大统治基础的迫切需要B.传统儒家文化强大的同化功能C.康熙帝对儒家思想的尊崇D.实行文化专制以加强君主权力【答案】A考点:古代中国的政治制度•明清专制主义中央集权制度的加强•清初治国思想2.(【百强校】2016届黑龙江大庆实验中学高三上期中历史试卷)《大清律例》明确规定,儿子殴打父母,不论有伤无伤,处斩刑。

如果是父母殴打儿子,情形就大不相同,不负任何法律责任。

殴打儿子致死,最重也只处杖六十、徒一年的刑罚。

上述规定反映出清代法律的特点是()A.皇权至上,法自君出B.强调等级尊卑,主张同罪异罚C.法分贵贱,因人而异D.强调以礼入法,忽视个人权利【解析】试题分析:材料叙述了父子的法律责任,没有体现皇权至上,故A项错误;BC项反映的是该法律规定的表面现象,排除;该法律规定以法律的形式维护封建社会尊卑贵贱的等级,符合宋明理学对于礼制的要求,最终导致对个人平等权利的忽视,最符合题意,故D项正确。

故答案选D。

考点:古代中国的政治制度•明清君主专制制度的加强•清代法律3.(【百强校】2016届吉林长春外国语学校高三上期第一次质检历史卷)据史书记载:“唐、宋之间仅相隔短短半个世纪的分裂,已成为中国以后历史的模式。

国家再也没有像在汉朝崩溃以后那样,经历长达数世纪的混乱局面。

其原因是,自唐朝起,中国文明规模巨大,根深蒂固,不可能形成长期分裂的状态。

……中国人自己认为分裂和随之而来的混乱是反常的,不幸的。