颌下腺腺样囊腺癌影像

- 格式:pptx

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:13

【读书笔记】颌下腺常见两种病变CT表现一、颌下腺结石1.临床概述由于涎腺滞留、细菌感染和异物的存在,导管或腺体内形成钙盐沉积的核心,并增大形成结石。

本病有与进食相关的腺体肿大和剧烈胀痛;进食后,症状逐渐缓解,可有反复发作的慢性炎症病史。

2.CT表现颌下腺导管走行区可见致密的高密度结节,近端导管扩张,颌下腺可以由于炎症肿胀,也可因反复慢性炎症而萎缩。

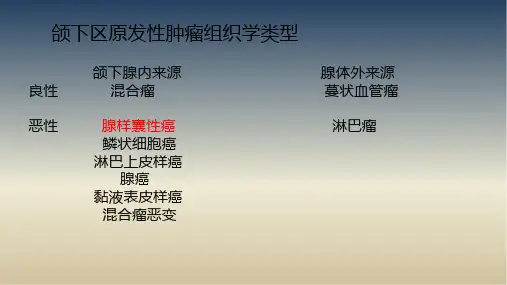

二、颌下腺恶性肿瘤1.临床概述颌下腺恶性肿瘤的发病率低,但种类繁多,平均发病年龄大于良性肿瘤的平均发病年龄,其中颌下腺腺样囊性癌发病率最高,50%可发生转移;临床表现:颌下腺肿大,肿块质硬。

2.CT表现CT影像可见等密度肿物,密度可不均匀,少见钙化;肿物常因与正常颌下腺分界不清,缺少密度差别而显示不清;病灶可仅表现为颌下腺肿大。

CT增强扫描有利于确定肿物范围,显示肿物对邻近结构的侵袭,肿物多不均匀强化;可伴有邻近淋巴结转移。

3.鉴别诊断①颌下腺良性肿瘤:边缘光滑,与周围组织分界清晰,无淋巴结转移,但与低度恶性肿瘤不易区分。

②颌下腺炎症:颌下腺弥漫性肿大,边缘模糊,可伴有结石,结合反复发作的炎性病史和临床表现容易鉴别。

4.注意颌下腺作为第二大涎腺,与腮腺相似,其疾病种类繁多,可以发生多种良、恶性肿瘤。

很多颌下腺恶性肿瘤体积小,CT表现边界清楚,中等强化肿块,非常容易误诊为良性肿瘤。

读者信息:内蒙古兴安盟科右前旗人民医院初艳龙所读书籍:《颅脑和头颈部CT诊断》原著主编:高艳、郭锬、张璋>>>> 转载声明:版权申明【本微信所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理】>>>>>>>> 来源:新乡医学影像。

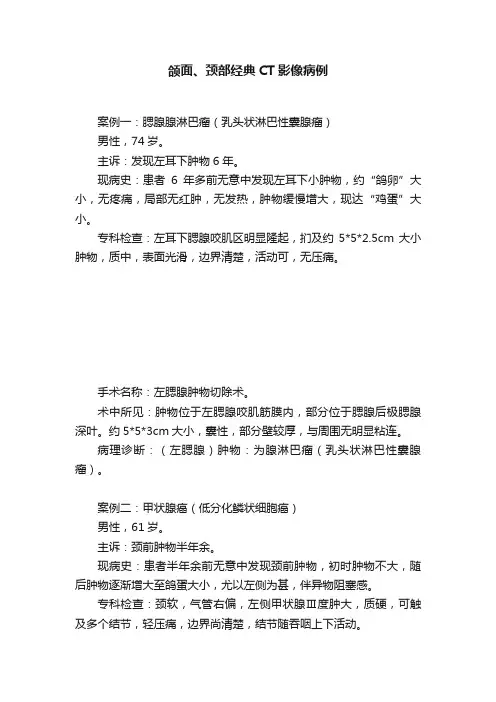

颌面、颈部经典CT影像病例案例一:腮腺腺淋巴瘤(乳头状淋巴性囊腺瘤)男性,74岁。

主诉:发现左耳下肿物6年。

现病史:患者6年多前无意中发现左耳下小肿物,约“鸽卵”大小,无疼痛,局部无红肿,无发热,肿物缓慢增大,现达“鸡蛋”大小。

专科检查:左耳下腮腺咬肌区明显隆起,扪及约5*5*2.5cm大小肿物,质中,表面光滑,边界清楚,活动可,无压痛。

手术名称:左腮腺肿物切除术。

术中所见:肿物位于左腮腺咬肌筋膜内,部分位于腮腺后极腮腺深叶。

约5*5*3cm大小,囊性,部分壁较厚,与周围无明显粘连。

病理诊断:(左腮腺)肿物:为腺淋巴瘤(乳头状淋巴性囊腺瘤)。

案例二:甲状腺癌(低分化鳞状细胞癌)男性,61岁。

主诉:颈前肿物半年余。

现病史:患者半年余前无意中发现颈前肿物,初时肿物不大,随后肿物逐渐增大至鸽蛋大小,尤以左侧为甚,伴异物阻塞感。

专科检查:颈软,气管右偏,左侧甲状腺Ⅲ度肿大,质硬,可触及多个结节,轻压痛,边界尚清楚,结节随吞咽上下活动。

手术名称:左侧甲状腺全切除左颈淋巴结清扫右侧甲状腺次全切除术。

术中所见:左侧甲状腺明显增大,约10*4*4cm,包膜欠清,与周围组织粘连紧密,表面凹凸不平,扪及多个肿块,质硬。

锁骨上窝见两枚肿大淋巴结,直径约10mm。

病理诊断:1、(左甲状腺)见低分化鳞状细胞癌,癌组织侵及邻近横纹肌组织。

2、(右)甲状腺:见甲状腺组织,未见肿瘤性病变。

3、(食道壁组织)见低分化鳞状细胞癌。

案例三:海绵状血管瘤(面颊部)女性,30岁。

主诉:左面部肿物半年余。

现病史:患者半年多前出现左面部肿物,约黄豆大小,触之可移动,稍疼痛。

肿物逐渐增大现达鸽蛋大小,晨起自觉肿物较小。

专科检查:左面部隆起,咬肌前缘扪及一大小约2*2.5cm肿物,质软,表面光滑,边界清,移动度可,压痛。

手术名称:左面部肿物切除术。

术中所见:肿物位于左面颊部咬肌前缘,皮肤与粘膜之间,约3*2cm,质软,边界欠清。

病理诊断:符合海绵状血管瘤。

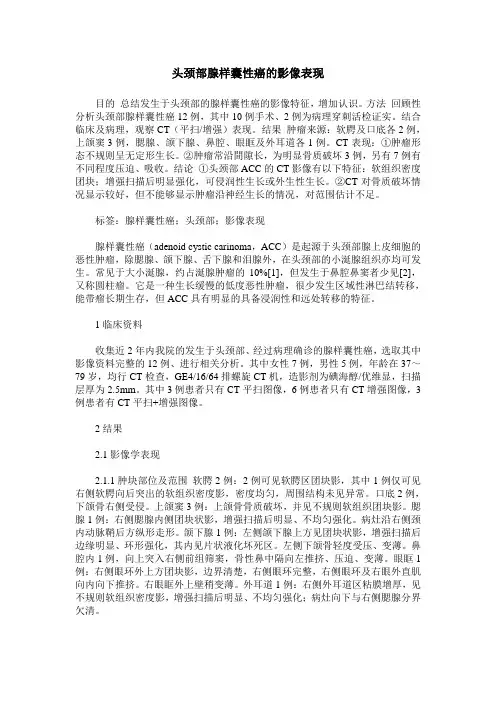

头颈部腺样囊性癌的影像表现目的总结发生于头颈部的腺样囊性癌的影像特征,增加认识。

方法回顾性分析头颈部腺样囊性癌12例,其中10例手术、2例为病理穿刺活检证实。

结合临床及病理,观察CT(平扫/增强)表现。

结果肿瘤来源:软腭及口底各2例,上颌窦3例,腮腺、颌下腺、鼻腔、眼眶及外耳道各1例。

CT表现:①肿瘤形态不规则呈无定形生长。

②肿瘤常沿間隙长,为明显骨质破坏3例,另有7例有不同程度压迫、吸收。

结论①头颈部ACC的CT影像有以下特征:软组织密度团块;增强扫描后明显强化,可侵润性生长或外生性生长。

②CT对骨质破坏情况显示较好,但不能够显示肿瘤沿神经生长的情况,对范围估计不足。

标签:腺样囊性癌;头颈部;影像表现腺样囊性癌(adenoid cystic carinoma,ACC)是起源于头颈部腺上皮细胞的恶性肿瘤,除腮腺、颌下腺、舌下腺和泪腺外,在头颈部的小涎腺组织亦均可发生。

常见于大小涎腺,约占涎腺肿瘤的10%[1],但发生于鼻腔鼻窦者少见[2],又称圆柱瘤。

它是一种生长缓慢的低度恶性肿瘤,很少发生区域性淋巴结转移,能带瘤长期生存,但ACC具有明显的具备浸润性和远处转移的特征。

1临床资料收集近2年内我院的发生于头颈部、经过病理确诊的腺样囊性癌,选取其中影像资料完整的12例、进行相关分析。

其中女性7例,男性5例,年龄在37~79岁,均行CT检查,GE4/16/64排螺旋CT机,造影剂为碘海醇/优维显,扫描层厚为2.5mm。

其中3例患者只有CT平扫图像,6例患者只有CT增强图像,3例患者有CT平扫+增强图像。

2结果2.1影像学表现2.1.1肿块部位及范围软腭2例:2例可见软腭区团块影,其中1例仅可见右侧软腭向后突出的软组织密度影,密度均匀,周围结构未见异常。

口底2例,下颌骨右侧受侵。

上颌窦3例:上颌骨骨质破坏,并见不规则软组织团块影。

腮腺1例:右侧腮腺内侧团块状影,增强扫描后明显、不均匀强化。

病灶沿右侧颈内动脉鞘后方纵形走形。

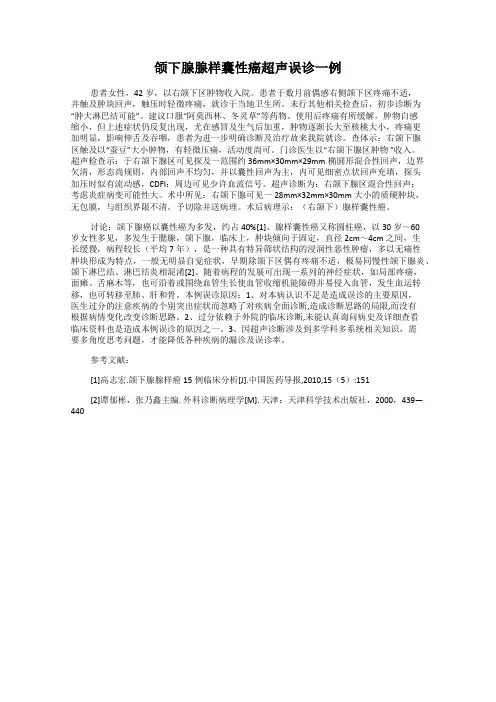

颌下腺腺样囊性癌超声误诊一例患者女性,42岁,以右颌下区肿物收入院。

患者于数月前偶感右侧颌下区疼痛不适,并触及肿块回声,触压时轻微疼痛,就诊于当地卫生所。

未行其他相关检查后,初步诊断为“肿大淋巴结可能”。

建议口服“阿莫西林、冬灵草”等药物。

使用后疼痛有所缓解,肿物自感缩小,但上述症状仍反复出现,尤在感冒及生气后加重,肿物逐渐长大至核桃大小,疼痛更加明显,影响伸舌及吞咽,患者为进一步明确诊断及治疗故来我院就诊。

查体示:右颌下腺区触及以“蚕豆”大小肿物,有轻微压痛,活动度尚可。

门诊医生以“右颌下腺区肿物”收入。

超声检查示:于右颌下腺区可见探及一范围约36mm×30mm×29mm椭圆形混合性回声,边界欠清,形态尚规则,内部回声不均匀,并以囊性回声为主,内可见细密点状回声充填,探头加压时似有流动感,CDFI:周边可见少许血流信号。

超声诊断为:右颌下腺区混合性回声:考虑炎症病变可能性大。

术中所见:右颌下腺可见一28mm×32mm×30mm大小的质硬肿块,无包膜,与组织界限不清。

予切除并送病理。

术后病理示:(右颌下)腺样囊性癌。

讨论:颌下腺癌以囊性癌为多发,约占40%[1]。

腺样囊性癌又称圆柱癌,以30岁~60岁女性多见,多发生于腮腺,颌下腺,临床上,肿块倾向于固定,直径2cm~4cm之间,生长缓慢,病程较长(平均7年),是一种具有特异筛状结构的浸润性恶性肿瘤,多以无痛性肿块形成为特点,一般无明显自觉症状,早期除颌下区偶有疼痛不适,极易同慢性颌下腺炎、颌下淋巴结、淋巴结炎相混淆[2]。

随着病程的发展可出现一系列的神经症状,如局部疼痛,面瘫、舌麻木等,也可沿着或围绕血管生长使血管收缩机能障碍并易侵入血管,发生血运转移,也可转移至肺、肝和骨。

本例误诊原因:1、对本病认识不足是造成误诊的主要原因,医生过分的注意疾病的个别突出症状而忽略了对疾病全面诊断,造成诊断思路的局限,而没有根据病情变化改变诊断思路。

国际医学放射学杂志IntJMedRadiol2019July 鸦42穴4雪:422-425CT 及MRI 在下颌下腺病变中的影像进展张隐笛1张竹花2雷益1林帆1金征宇2*【摘要】下颌下腺为仅次于腮腺的第二大涎腺,邻近解剖结构复杂,病种多样。

影像检查是重要的辅助检查手段,CT 及MRI 不仅可以提供病灶详细的解剖学信息,还能有效评估病灶性质。

CT 及MR 灌注成像、双能量CT 、扩散加权成像(DWI )及其衍生序列和体素内不相干运动(IVIM )等新技术可对肿瘤良恶性以及肿瘤性病变与感染性疾病的鉴别提供更多信息。

就涎腺病变的CT 和MRI 研究进展予以综述,旨在探索CT 及MRI 新技术应用于下颌下腺成像的可能性。

【关键词】下颌下腺;腮腺;体层摄影术,X 线计算机;磁共振成像;肿瘤中图分类号:R739.81;R445.2;R445.3文献标志码:AThe research progress of CT and MRI in the submandibular gland lesions ZHANG Yindi 1,ZHANG Zhuhua 2,LEI Yi 1,LIN Fan 1,JIN Zhengyu 2.1Department of Radiology,Affiliated Hospital of Shenzhen University,Shenzhen 518000,China;2Department of Radiology,PUMC Hospital,CAMS and PUMC【Abstract 】The submandibular gland is the second largest salivary gland after the parotid gland,and the adjacentanatomical structure are complex and the disease entities are diverse.Imaging examination is an important auxiliary examination method,CT and MRI can be not only used to provide detailed anatomical information of the lesion,but also to effectively evaluate the nature of the lesion.New technologies such as CT and MR perfusion Imaging,dual energy CT,DWI and its derived sequences,and intravoxel incoherent motion (IVIM)provide more information on differentiating benign from malignant tumors and tumor from infectious diseases.In this article,we reviewed the research progress of CT and MRI in the salivary gland lesions,to explore the possibility of applying new CT and MRI imaging techniques in the evaluation of submandibular gland.【Keywords 】Submandibular gland;Parotid;Tomography,X-ray computed;Magnetic resonance imaging;NeoplasmIntJMedRadiol,2019,42(4):422-425作者单位:1深圳大学第一附属医院放射科,深圳518000;2中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院放射科通信作者:雷益,E-mail :leiyisz2011@ *审校者DOI:10.19300/j.2019.Z6616涎腺由腮腺、下颌下腺、舌下腺三对大涎腺以及多个小涎腺组成,其病种多样,其中仅涎腺恶性肿瘤就包括22种病理亚型,不同病理亚型病灶具有不同的临床转归[1]。

【读片时间】第2135期:颌下腺腺样囊性癌颌下腺腺样囊性癌【临床资料】女性,37岁。

两年前无意间发现左侧颌下蚕豆大小无痛肿块,近一年长大,自觉隐痛,饮食、吞咽无影响。

图1颌下腺腺样囊性癌ABCD【影像学检查】A.B.CT平扫左侧颌下腺增大,内见类圆形低密度灶,边界尚清,密度均匀;C.D.增强扫描见病灶环形强化,中央低密度未见明显强化,未见明显结节影;未见明显增大淋巴结影【最后诊断】颌下腺腺样囊性癌(术后病理)。

【诊断要点】腺样囊性癌(adenoid cystic carcinoma)又称圆柱瘤,由上皮细胞和肌上皮细胞构成,包括筛状、管状和实性型的基底样细胞。

它居头颈部涎腺恶性肿瘤第二位,好发于小涎腺及大涎腺中较小腺体,可侵犯周围多器官,预后差。

女性发病率偏高,40〜60岁多发。

1.临床表现:早期以无痛性肿块为多见,疼痛可较轻微或剧烈,病程较长为数月或数年,除晚期出现病情恶化外,一般无明显全身症状。

2.CT表现:1)病灶可呈密集的小囊状低密度改变或为部分筛样、部分均匀密度,形态无定形,可为类圆形、长条形、多结节形,边缘可不清晰。

2)在增强扫描时病变不均匀强化,呈筛样改变,单个囊变病灶,囊壁呈环状强化,厚度不均匀,中央囊变、坏死区不强化。

3)有时可见颈部局部淋巴结转移,肿块较大时可见周围器官受侵、受压移位。

3.MRI表现:1)在T1WI上表现为低信号,或略低信号伴有分隔样改变。

2)在T2WI上肿瘤常表现为高亮信号或中等信号,信号不均匀,可见比较特征性分隔样改变。

多数呈大小不同的囊状改变,囊多位于肿瘤的周边或在整个肿瘤中分布。

【分析思路】诊断依据:1.患者为女性,37岁。

左侧颌下蚕豆大小无痛肿块,近一年长大,自觉隐痛。

腺样囊性癌女性发病率偏高,40〜60岁多发,早期以无痛性肿块为多。

2.CT平扫左侧下颌下腺增大,内见类圆形低密度灶,边界尚清,壁厚欠均匀。

3.增强扫描见病灶囊壁厚薄不均匀环形强化,中央低密度未见明显强化。