乳腺腺样囊性癌的病理观察

- 格式:ppt

- 大小:187.50 KB

- 文档页数:48

一文教你学会看乳腺癌病理报告在乳腺癌的诊疗过程中,手术标本的病理报告一直是诊断的“金标准”,同时,也是后续治疗的重要依据之一。

病理报告的书写有一定的规范性,因此在临床医生眼中,患者的情况在病理报告中“一目了然”。

但是,当患者拿到病理报告后,常常感到一头雾水,不知道该看哪些指标,也看不懂是什么意思。

本文将通过介绍病理报告的组成部分和各项指标的含义,告诉大家如何抓住重点,快速看懂乳腺癌病理报告。

一、病理报告的内容包括哪些?通常一份完整的病理报告包括两个部分:石蜡病理和免疫组化。

石蜡病理主要描述病变的病理诊断,包括病理类型,肿瘤大小,组织学分级,淋巴结是否转移等内容,了解疾病的肿瘤分期和进展程度。

免疫组化主要描述病变的分子病理,主要包括雌激素受体(ER),孕激素受体(PR),人表皮生长因子受体-2(HER2)等各种指标, 从而可以对乳腺癌进行分子分型,指导后续治疗。

因此,拿到病理报告后,需要分别从以上两个部分中提取重要的信息。

二、石蜡病理报告该看什么?1.看病理类型拿到病理报告后,首先应该注意到的是病理类型。

病理类型会告诉我们,病灶是原位癌还是浸润癌。

相对于浸润性癌,原位癌的预后较好,术后一般不需要进行化疗。

如果是浸润癌,又分为非特殊型浸润性癌——浸润性导管癌,以及特殊类型浸润性癌,即除浸润性导管癌以外的其他类型,包括浸润性小叶癌,黏液性癌,小管癌,筛状癌,髓样癌,腺样囊性癌,大汗腺癌,化生性癌,微乳头状癌等等。

乳腺癌患者中其实80%都属于非特殊型浸润性癌,即浸润性导管癌。

通过病理类型,患者可以了解到自己是何种类型的乳腺癌。

2.看肿瘤大小肿瘤大小在病理报告中的描述比较直观,通常会以肿瘤大小3.5cm * 2cm * 1.3cm或切面大小2.7cm * 1.5cm或肿瘤最大径2.5cm等方式进行描述。

我们一般需要关注肿瘤的最大径长度。

肿瘤最大径越大,提示预后越差。

3.看组织学分级浸润性乳腺癌的组织学分级分为I级、II级、III级,分别代表高分化、中分化、高分化。

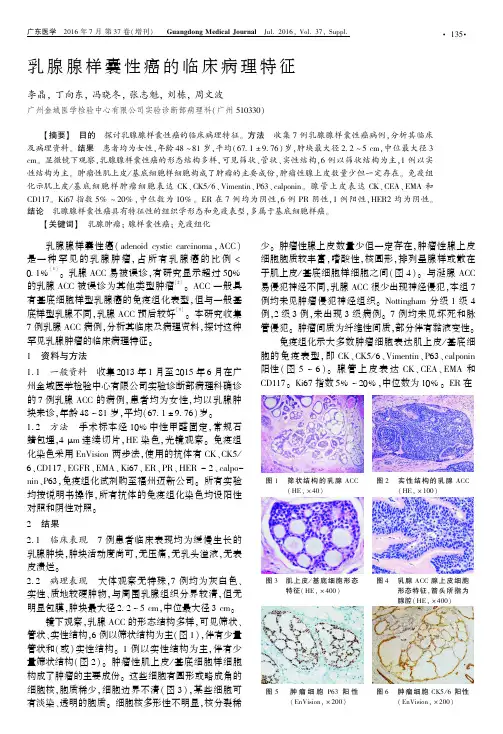

乳腺腺样囊性癌临床特点、影像学表现、病理及诊治刘芮【摘要】乳腺腺样囊性癌是一种发生于乳腺的少见恶性肿瘤,发病率极低.其细胞起源不清.组织学类型与发生在唾液腺的腺样囊性癌相同,但其少见腋窝淋巴结转移及远处转移,预后较好.影像学表现报道较少,无特征性表现.乳房根治术是治疗腺样囊性癌的主要方法.术后辅助治疗存在争议.因为存在远期复发风险,长期随访是必需的.【期刊名称】《国际医学放射学杂志》【年(卷),期】2012(035)006【总页数】3页(P536-538)【关键词】乳腺;腺样囊性癌;影像学;病理;治疗【作者】刘芮【作者单位】200032上海,复旦大学附属肿瘤医院放射诊断科【正文语种】中文乳腺腺样囊性癌(adenoid cystic carcinoma of the breast,ACCB)是一种罕见的乳腺恶性肿瘤,根据WHO乳腺肿瘤分类(2003版)归类为上皮性肿瘤,具有低度浸润潜能,组织学类型类似涎腺相应肿瘤。

其发病率占乳腺恶性肿瘤0.1%以下[1]。

腺样囊性癌首次于1856年被Billroth描述为“圆柱瘤”,最常见于唾液腺,另外也可见于肺、皮肤、宫颈、喉及前庭大腺[2]。

发生于乳腺的腺样囊性癌于1945年首次被Geschickter描述,与发生于唾液腺的腺样囊性癌不同,乳腺腺样囊性癌有很好的预后,5年和10年生存率分别为95.5%和93.5%[3]。

极少经淋巴途径扩散,占0~2%[4-6]。

远处转移亦少见,占0~9%[4],但与淋巴结转移相比,相对常见,可以在无淋巴结转移的情况下发生,最常见于肺[5],还可见于肝脏、肾脏、脑及骨[6-7]。

由于该病发病率低,现有文献多为个案报道,本文对乳腺腺样囊性癌的临床特点、影像学表现、病理诊断及治疗进行综述。

1 临床特点可发生于30~90岁的女性,但更常见的发病年龄为50~60岁[8],也有男性病例的报道[9]。

两侧乳腺均可发生,不同于其他类型乳腺癌可发生对侧转移[10]或对侧乳腺同时发生另一病理类型恶性肿瘤[11],腺样囊性癌双侧乳腺同时发生的概率极低。

乳腺腺样囊性癌1例临床及病理分析周逸云;金晓东【期刊名称】《武警医学》【年(卷),期】2016(027)002【总页数】3页(P175-177)【关键词】乳腺;腺样囊性癌;病理;鉴别诊断【作者】周逸云;金晓东【作者单位】310051,武警浙江总队杭州医院检验病理科;310051,武警浙江总队杭州医院检验病理科【正文语种】中文【中图分类】R361.1患者,女,46岁。

因发现左乳痛性肿块于2014-12-20入院。

患者6 d前无明显诱因出现左乳外侧刺痛感,自我检查发现左乳有一蚕豆大小肿物,无红肿破溃,无乳头溢液。

入院查体:左乳外上象限距乳头3 cm可及大小1.0×1.0 cm肿块,质韧,表面光滑,边界清,活动度可,无压痛,皮肤表面无发红及橘皮样变。

B超显示左侧乳腺结节。

临床诊断:乳腺肿物性质待查。

患者在局部麻醉下行左乳肿物切除术,术中见肿物位于距乳头2 cm外上象限处,质地较硬,直径约2 cm,完整切除肿物及周围组织。

病理检查:灰红灰黄软组织一块,2.5 cm×2 cm×1.8 cm,切面可触及两个结节,大小分别为1 cm×0.8 cm×0.6 cm、1.5 cm×1.2 cm×0.5 cm,颜色灰白、灰黄,质中较韧。

术中快速冷冻结果回报:(左乳)考虑乳腺恶性肿瘤,富含黏液,肿瘤主要位于导管内,不除外浸润可能,待常规多取材。

在全麻下行左乳癌改良根治术,送检常规石蜡。

镜下检查:肿瘤细胞排列成界限清楚的不规则筛孔状、腺样、条索状,浸润性分布于透明变性的胶原背景中,其中以筛孔状成分为主,肿瘤细胞由小的立方状上皮、肌上皮两种细胞构成,围成假性圆形小囊腔,腔内含淡嗜酸性或淡嗜碱性黏液样物,细胞核呈圆形或卵圆形,核淡染,核仁不明显,核分裂象<2个/10 HPF(图1、2)。

免疫组化结果:肌上皮细胞SMA(+)、p63(+)、actin(+)表达在细胞巢外周或筛状腔缘,腺腔及瘤巢内细胞CK5/6(+)(图3、4);其余免疫组化标记显示:ER(-)、PR(-)、HER-2(-)、E-cad(+)、Ki-67<(10%,+)。

乳腺腺样囊性癌的临床病理特点及诊断与鉴别诊断鲁梦婕;叶入裴;肖秀丽;龙汉安【期刊名称】《泸州医学院学报》【年(卷),期】2018(041)001【摘要】目的:探讨乳腺腺样囊性癌(adenoid cystic carcinoma,ACC)的临床病理特点、病理诊断及鉴别诊断.方法:回顾性分析2例乳腺腺样囊性癌的临床资料及病理特点,并进行相关文献复习.结果:2例乳腺ACC均为女性,年龄分别为59岁和62岁,临床表现及影像学无特异性改变.肉眼观察大体境界清楚,镜下肿瘤由腺上皮细胞和肌上皮细胞构成,免疫组化结果腺上皮细胞表达CK5/6、E-Cadherin、CD117,肌上皮细胞表达P63、SMA、S-100.结论:乳腺腺样囊性癌在临床少见,诊断及鉴别诊断依据独特的形态学特征和免疫组化,提高对该病的认识,尽量避免漏诊误诊.【总页数】3页(P75-77)【作者】鲁梦婕;叶入裴;肖秀丽;龙汉安【作者单位】西南医科大学附属医院病理科,四川泸州 646000;西南医科大学附属医院病理科,四川泸州 646000;西南医科大学附属医院病理科,四川泸州 646000;西南医科大学附属医院病理科,四川泸州 646000【正文语种】中文【中图分类】R737.9【相关文献】1.乳腺腺样囊性癌的临床病理特点及诊断与鉴别诊断 [J], 鲁梦婕;叶入裴;肖秀丽;龙汉安;2.乳腺腺样囊性癌临床病理特点及文献复习 [J], 杨文涛;张廷璆;沈铭昌;袁亚3.乳腺胶原小体病与原发乳腺腺样囊性癌的诊断与鉴别诊断 [J], 宋秀平;王士娜;刘爽;王翠芳4.梅毒性淋巴结病临床病理特点、诊断与鉴别诊断分析 [J], 赵雨占;何妙侠;王建军5.宫颈腺样囊性癌伴鳞状细胞癌的临床病理特点及文献复习 [J], 王丽丽因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

乳腺癌主要分子病理指标检测结果的解读与分析乳腺癌治疗、预后相关分子病理标志物检测是精准治疗的基石。

所有新发乳腺癌及新发转移灶均需要检测雌、孕激素受体和HER2的表达,此外Ki-67阳性指数在治疗效果预期中起着重要作用。

本文关注乳腺癌治疗、预后相关核心分子病理标志物检测指南与规范的解读,并结合本中心积累的工作经验,旨在提高对不一致、少见、异质性及临界值等特殊结果的认识。

病理医师成为乳腺癌诊治团队中有价值的一员,不仅需要诊断肿瘤,还需要更深入的掌握肿瘤诊断中与治疗相关的信息,并将每一例肿瘤的生物学特征进行转化解读,帮助团队精准治疗。

鉴于雌激素受体(ER)/孕激素受体(PR)、HER2检测在乳腺癌患者治疗决策中起着关键性作用,中国专家组编写了相关检测指南并不断更新。

指南的推出规范了检测的流程,提高了判读的一致性。

但由于肿瘤的多样性,还存在一些特殊情况(如临界值、异质性以及双色原位杂交检测中的特殊病例),这类病例时常出现不一致结果,如何为特殊病例选择适宜的治疗方案是临床医师面临的难题,而病理医师将有助于解读特殊数据、协助肿瘤科医师确定治疗方案。

细胞Ki-67阳性指数与乳腺癌组织学分级、生存期、预期化疗反应密切相关,目前Ki-67几乎是所有乳腺癌病理中心首选检测的增殖指标,但是不同观察者、评估方式可导致解读存在差异。

一、激素受体在浸润性乳腺癌激素受体检测报告中,需体现ER/PR核表达的阳性率以及强度。

我中心采用弱、中、强划分着色强度,当一张切片出现着色强度不同时,报告着色强度的范围或者平均着色强度;阳性率的报告需反映整个切片浸润成分中阳性细胞所占比率(而非阳性细胞最集中区域的阳性率)。

(一)临界值结果的解读现有的指南推荐1%肿瘤细胞出现弱着色即定义为阳性,然而低倍镜下往往不能有效的观察灶性低水平的激素受体表达,因此对于那些低倍镜下看上去是阴性的病例,需要在高倍镜下阅览切片以除外临界值(1%~10%弱阳性)。

腺样囊性癌【概述】腺样囊性癌(adenoid cystic carcinoma)又称圆柱瘤(cylindroma)或圆柱瘤型腺癌(adeno-carcinoma of cylindroma type)。

由Billroth首次报道。

并称为圆柱瘤。

多数人认为肿瘤来自涎腺导管,也可能来自口腔粘膜的基底细胞。

【诊断】腺样囊性癌和其他类型的涎腺恶性肿瘤一样,术前诊断是一难题。

涎腺肿块早期出现疼痛及神经麻痹者,应首先考虑腺样囊性癌的诊断。

为进一步确诊,可做细针穿刺细胞学检查,镜下可见瘤细胞呈圆形或卵圆形,似基底细胞,并呈球团形聚集;粘液呈球团形,在其周围有一层或多层肿瘤细胞。

这种独特表现是其他涎腺上皮肿瘤所没有的,具此特点可诊断为腺样囊性癌。

正确判断腺样囊性癌的累及范围也较困难,现有的检查方法,如涎腺造影X线片、B 型超声、CT及核素扫描等均不能解决这一问题。

【治疗措施】外科手术切除仍然是目前治疗腺样囊性癌的主要手段。

局部大块切除是根治腺样囊性癌的主要原则。

即在功能影响不大的情况,尽可能切除肿瘤周围组织,甚至牺牲一些肉眼看来是正常的器官,对于邻近肿瘤的神经应尽量做追踪性切除。

术中应配合冰冻切片检查周界是否正常。

原则上腺样囊性癌做腮腺全切,考虑到腺样囊性癌具有较高的神经侵犯性,对面神经的保留不宜过分考虑;颌下腺者至少应行颌下三角清扫术;发生在腭部者应考虑做上颌骨次全或全切除术,如已侵犯腭大孔,应连同翼板在内将翼腭管一并切除,必要时可行颅底切除。

腺样囊性癌的颈淋巴结转移率在10%左右,但直接侵犯远较瘤栓转移为多。

Allen及Bosch通过对腺样囊性癌的区域淋巴转移的研究,认为所谓淋巴结转移都是肿瘤直接长入淋巴结,其周围软组织都有瘤细胞浸润,未见瘤栓转移的病例。

因此腺样囊性癌患者不必做选择性淋巴结清扫术。

复发性或晚期肿瘤除做广泛切除外,术的可配合放射治疗。

有些解剖部位手术不能彻底时,也需术后配合放射治疗。

手术配合放射治疗有可能减低复发率。

乳腺腺样囊性癌5例报告临床分析及文献回顾

刘静;胡茜;史帅;崔乃鹏;陈保平

【期刊名称】《湖南中医药大学学报》

【年(卷),期】2016(36)A01

【摘要】目的探讨乳腺腺样囊性癌的临床表现、影像学检查、免疫组化及治疗方法. 方法对2008年至2014年我院收治的5例乳腺腺样囊性癌患者的发病部位、治疗方法、免疫组化、随访结果等进行统计学分析并得出结论. 结果发病年龄均大于50岁,其中肿物发生于外上象限占40%(P〈0.05), 淋巴结均未见转移,但其中1例可见侵犯神经组织,雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)、人表皮生长因子2(Her-2)均为阴性(P〈0.05).术后4 例辅以化疗药物辅助化疗,1 例未接受任何药物辅助治疗;中位随访 56个月,未见复发.结论发生与乳腺的腺样囊性癌较罕见,其预后与其他类型浸润性乳腺癌相比较好,但其手术方式及术后辅助化疗方案还有待进一步商榷.

【总页数】2页(P411-412)

【关键词】乳腺;腺样囊性癌;病理;治疗

【作者】刘静;胡茜;史帅;崔乃鹏;陈保平

【作者单位】河北大学,河北保定067000;河北大学附属医院,河北保定067000【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.乳腺腺样囊性癌1例临床病理分析与文献复习 [J], 汪满金;俸瑞发;金美华

2.乳腺腺样囊性癌2例报告及文献回顾与分析 [J], 王少华;纪祥军;石群立;李宁;黎介寿

3.乳腺腺样囊性癌临床病理分析并文献复习 [J], 孙丽霞;李荣岗;廖悦华;黄秀芳

4.乳腺腺样囊性癌6例及文献回顾 [J],

5.乳腺腺样囊性癌1例报道及文献回顾 [J], 张月君;高学健;孙海翔

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

腺样囊性癌腺样囊性癌(adenoid cystic carcinoma)是一种恶性基底细胞样肿瘤,由腺上皮细胞和肌上皮细胞构成,常排列成管状、筛状、实性巢状等不同的形态结构。

临床特点·1.流行病学:是最常见的唾液腺恶性肿瘤,约占唾液腺上皮性肿瘤的10%;唾液腺恶性肿瘤30%。

可发生于任何年龄,常见于40~60岁,无明显性别差异。

大小唾液腺均可发生,以腮腺和腭部小唾液腺最多见。

舌下腺肿瘤比较少见,常应首先考虑为腺样囊性癌。

亦可发生于颌骨内,可能来源于颌骨内异位腺体。

此外,腺样囊性癌还可发生于身体其他部位,如鼻腔鼻窦、咽喉部、眼眶、气管支气管及肺、皮肤、乳腺等。

2.症状:肿瘤生长缓慢,病期较长,呈圆形或结节状,质地较硬。

肿瘤呈浸润性生长,活动度差,与周围组织粘连,因此临床上所见到的肿物比实际肿物小。

病变早期常无明显症状。

疼痛和麻木是患者常见的症状,可出现在患者未发现肿块之前。

随着病程进展,病变侵犯不同部位可导致相应的不同症状,如腮腺肿瘤可发生面瘫,腭部肿瘤可发生表面黏膜溃疡和腭骨穿孔。

3.治疗及预后:手术切除,辅助放化疗。

长期预后不佳,5年和10年生存率分别为62%和40%。

镜下观察·筛状型,假囊腔内含蓝色的嗜碱性物和红色的基底膜样物质,伴少量导管样结构管状型,伴少量筛状结构管状型,管状结构内层为导管细胞,外层为肌上皮细胞,导管细胞含较丰富的胞质、圆形核和小核仁筛状型,肿瘤细胞大小较一致,大部分为肌上皮细胞,胞质少而透明,含深染的有角核鉴别诊断·多形性腺癌:特点为细胞的一致性和结构的多样性。

细胞呈圆形或椭圆形,胞质比腺样囊性癌丰富。

可见特征性的单列细胞排列或靶环状同心圆样结构。

2基底细胞腺瘤:偶尔基底细胞腺瘤可含有较多筛状结构,与腺样囊性癌相似,但基底细胞腺瘤有包膜,无浸润性生长或神经侵犯。

活检小标本鉴别可能较困难,Ki-67标记有助于鉴别。

3基底样鳞状细胞癌:基底样鳞状细胞癌常可见局灶性鳞状细胞分化、表面黏膜上皮的异常增生或局灶性的浸润性鳞癌成分。