伤寒与副伤寒

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:61

伤寒副伤寒诊断标准伤寒和副伤寒是两种由沙门氏菌引起的传染病,其临床表现相似,但副伤寒相对病情较轻。

伤寒和副伤寒的诊断需通过详细的病史询问、体格检查以及实验室检查等多方面综合来确定。

以下是伤寒和副伤寒的诊断标准的相关参考内容:1. 病史询问病史询问是伤寒和副伤寒诊断的首要步骤。

医生应详细询问患者的就诊目的、病程、症状的起始时间、是否接触过患者和携带者以及旅行史等。

其中关键点包括是否进食受污染的食物或水源、是否接触过沙门氏菌感染的动物,以及是否有其他肠道感染的症状等。

2. 体格检查体格检查有助于发现伤寒和副伤寒的典型体征。

其中包括:- 发热:常为持续性发热,傍晚高热,热退后出汗;- 皮疹:病程第2周出现,为树叶样、玫瑰疹或麻疹样皮疹;- 肝脾肿大:可出现不同程度的肝脾肿大;- 中毒面容:面色苍白、浆润,有眼圈发黑、眼神无神等表现;- 腹部触诊:可发现压痛、肠鸣音减弱或消失等;- 肠道出血:部分患者可出现便血、黑便等。

3. 实验室检查实验室检查是伤寒和副伤寒诊断的关键步骤,包括病原学检查和血液生化检查等。

常用的实验室检查项目包括:- 血培养:从发热患者的血液中分离出沙门氏菌,是确诊伤寒和副伤寒的金标准。

血培养需进行多次,每次至少培养10 mL血液,在发热早期血培养阳性率较低。

- 骨髓培养:骨髓培养比血培养对病原体的检出率更高。

对高度怀疑伤寒和副伤寒但血培养阴性的患者可行骨髓培养。

- 血液生化检查:可发现白细胞减少、贫血、血小板减少、肝功能异常等异常现象。

4. 影像学检查对于伤寒和副伤寒并发症的诊断,如胆囊炎、肝脓肿等,可通过影像学检查来辅助。

其中,超声检查是常用的无创性检查方法,可对内脏进行详细的检查,显示病变部位和大小。

综上所述,伤寒和副伤寒的诊断需通过病史询问、体格检查、实验室检查及影像学检查等综合来确定。

但需要强调的是,以上所列诊断标准是参考内容,具体诊断需要借助医生的专业判断和实际情况,建议患者如有相关症状要尽早就医,接受专业医生的诊断和治疗。

伤寒与副伤寒【概念】伤寒和副伤寒是由伤寒沙门菌与副伤寒甲、乙、丙沙门菌引起的急性肠道传染病。

伤寒以持续高热、全身中毒症状、消化道症状、相对缓脉、肝脾肿大、玫瑰疹、白细胞和嗜酸粒细胞减少为临床特征,以肠出血,肠穿孔为主要并发症。

副伤寒临床表现与伤寒相似,一般症状较轻。

【病原学】伤寒沙门菌与副伤寒甲、乙、丙沙门菌均属沙门菌中的D群,有鞭毛,能运动,不形成芽孢,无荚膜,革兰染色阴性。

本菌含菌体“O”、鞭毛“H”和表面抗原“Vi”抗原,在体内能诱生相应抗体。

伤寒沙门菌在自然环境中有较强的生活力,耐低温,加热60℃经15分钟或煮沸后即可杀灭。

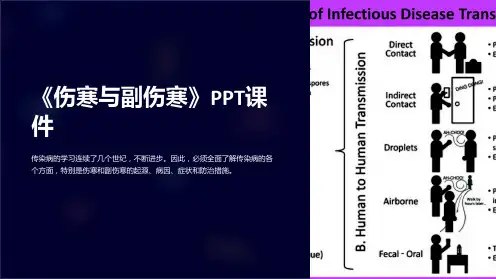

【流行病学】本病全年均可发生,但以夏秋季节多见。

青壮年及儿童多见,性别无明显差异。

1、传染源:是伤寒患者与带菌者。

患者病后2~4周传染性最大。

极少数可持续排菌3个月以上,称为慢性带菌者,为本病传播或流行的主要传染源。

2、传播途径:主要为粪—口途径传播。

3、易感人群:普遍易感,病后可获得持久免疫力,第二次发病者较少见。

伤寒与副伤寒之间无交叉免疫力。

【发病机制】伤寒沙门菌进入消化道后,一般可被胃酸杀灭,若病原菌数量多或人体免疫力降低,未能被胃酸杀灭的病原菌进入小肠,并在肠腔内繁殖。

第一次菌血症:病原菌穿过小肠粘膜侵入肠壁淋巴组织继续繁殖部分菌进入淋巴回流经胸导管进入血液(此期也称潜伏期)第二次菌血症:在全身单核吞噬细胞系统内的伤寒沙门菌再次进入血流出现全身中毒症状,相当于第1周(初期)释放内毒素病程第2~3周大部分随粪便排出部分再次穿过肠粘膜再次侵入肠淋巴组织病程第四周产生严重炎症反应(相当于临床的极期)病变愈合少数患者由于胆囊长期保留病原菌而成为带菌者【病理特点】伤寒的病理特点是全身单核吞噬细胞系统的增生性反应。

最具特征性的是回肠下段的集合淋巴结与孤立淋巴滤泡的病变。

第1周淋巴组织增生肿胀;第2周肿大的淋巴结从中央开始坏死;第3周坏死组织开始脱落,形成溃疡,深达肌层可致穿孔;第4周后溃疡愈合,不留瘢痕,不造成肠腔狭窄。

伤寒副伤寒诊断标准

伤寒与副伤寒是由伤寒杆菌引起的急性传染病,其临床表现复杂多样,诊断十分重要。

根据国家卫生健康委员会发布的《伤寒和副伤寒诊疗标准》(WS 216-2008),我们可以对伤寒和副伤寒进行准确的诊断。

以下是伤寒副伤寒的诊断标准:

一、临床表现。

1. 发热,高热,可达39-40摄氏度,持续数天至数周不等。

2. 头痛、乏力、全身不适、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻等。

3. 早期常有寒战、发热、头痛、肌肉酸痛等症状。

4. 严重者可出现意识障碍、谵妄等神经系统症状。

二、实验室检查。

1. 血液常规,白细胞计数升高,中性粒细胞增多。

2. 血培养,阳性。

3. 粪便培养,阳性。

4. 骨髓培养,阳性。

三、影像学检查。

1. 腹部X线检查,可见肠道积气、扩张、液平、肠壁增厚等表现。

2. 腹部CT检查,可见肠壁增厚、肠系膜淋巴结肿大等表现。

四、其他检查。

1. 腰穿,脑脊液压力增高,蛋白质含量升高,细胞数增多。

2. 伤寒杆菌抗体检测,阳性。

根据上述标准,我们可以对伤寒和副伤寒进行准确的诊断。

在临床工作中,医务人员应当密切关注患者的临床表现,并结合实验室检查、影像学检查以及其他相关检查进行综合分析,以确保对伤

寒和副伤寒的早期诊断和治疗。

总之,伤寒和副伤寒是一类严重的传染病,及时准确的诊断对于患者的治疗和康复至关重要。

希望广大医务人员能够加强对伤寒和副伤寒的认识,提高对这类疾病的诊断和治疗水平,为患者的健康保驾护航。

伤寒副伤寒诊断标准及处理原则

伤寒和副伤寒是由沙门氏菌引起的急性传染病,其临床表现相似,但有些细微的差别。

下面是伤寒和副伤寒的诊断标准和处理原则:

一、伤寒的诊断标准:

1. 发热和体温曲线特点:体温持续增高,一般在第2周达高峰,然后温度缓慢下降。

2. 临床症状:典型的伤寒患者表现为寒战、高热、脉搏与呼吸加快、相对缓脉、舌苔、脾大和肝大等。

3. 实验室检查:血液和骨髓培养出沙门氏菌,或血清淋巴细胞增多、嗜酸性粒细胞增加等。

二、副伤寒的诊断标准:

1. 发热和体温曲线特点:体温逐渐上升,一般不出现明显的高热期。

2. 临床症状:副伤寒患者表现为乏力、头痛、肌肉酸痛、喉痛、腹痛、消化不良等。

3. 实验室检查:血液和骨髓培养出沙门氏菌,或血清白细胞数及淋巴细胞增多等。

处理原则:

1. 病情监测:密切观察患者的病情变化,包括体温、心率、呼吸、血压等指标的监测。

2. 抗菌治疗:使用有效的抗生素,如氯霉素、应用第三代头孢菌素等,根据病情严重程度和细菌培养结果来确定具体治疗方案。

3. 对症处理:根据患者的具体症状给予相应的对症治疗,如给予退热药、补液等。

4. 预防措施:采取有效的预防措施,包括个人卫生习惯的培养、饮食卫生的保证、避免接触患者等。

总而言之,伤寒和副伤寒的诊断主要依靠临床症状和实验室检查,治疗原则是监测患者的病情变化,使用适当的抗菌药物,对症处理,并采取预防措施。

及早发现和治疗是预防并发症和提高治愈率的关键。

伤寒与副伤寒(1)伤寒与副伤寒是中医学中常见的传染性疾病,它们有相似之处,也有区别之处。

下面将分别从定义、病因、临床表现、治疗和预防等方面进行阐述。

一、定义1. 伤寒伤寒是由伤寒杆菌引起的急性传染病,主要通过口腔、消化道传播,临床上表现为周期性高热、头痛、咳嗽、喉咙痛、腹痛、腹泻、便秘等。

2. 副伤寒副伤寒是由副伤寒杆菌引起的急性传染病,主要通过口腔、消化道传播,临床表现与伤寒相似,但症状轻微,病情较轻。

二、病因1. 伤寒伤寒杆菌是伤寒的病原体,主要通过粪-口传播和人际传播,一般在生活卫生条件差的地区易发生流行。

2. 副伤寒副伤寒杆菌是副伤寒的病原体,主要通过粪-口传播和人际传播,发生在生活卫生条件不良的地区。

三、临床表现1. 伤寒伤寒的临床表现有发热、头痛、咳嗽、喉咙痛、腹痛、腹泻、便秘等,其中最为特征的症状是周期性高热,持续时间长达1-3周甚至更长。

2. 副伤寒副伤寒的临床表现与伤寒相似,但症状较轻微,病情较轻。

四、治疗1. 伤寒伤寒的治疗主要是摄取大量液体,抗菌药物的应用也十分重要。

近年来,中医药治疗伤寒的研究也有所进展,如葛根黄芩汤、清胆汤等方剂治疗伤寒取得了良好的效果。

2. 副伤寒副伤寒的治疗与伤寒相似,但患者病情较轻,治疗效果较好,抗菌药物的应用也非常有效。

五、预防1. 伤寒伤寒的预防主要是加强个人卫生和环境卫生,避免不洁食物和生水,注意饮食卫生等。

2. 副伤寒副伤寒的预防措施与伤寒相似,也需要加强个人卫生和环境卫生,避免不洁食物和生水,注意饮食卫生等。

总之,伤寒与副伤寒虽有区别,但二者都是传染性疾病,需要我们重视防治工作,加强环境卫生和个人卫生,避免不洁食物和生水,提高自我免疫力,以减少疾病的发生。