中外历史纲要上 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一 第10课 辽夏金元的统治 (共37张PPT)

- 格式:pptx

- 大小:32.78 MB

- 文档页数:38

第 10课辽夏金元的统治【课程标准】通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族国家发展中的重要作用。

【教材分析】本课是《中外历史纲要(上)》第三单元《辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一》的第 10课。

《普通高中历史课程标准(2022年版)》对本课的要求是:通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

教材分“辽与西夏”“金朝入主中原”从蒙古崛起到元朝统一”“元朝的民族关系”四个子目,对辽夏金元诸政权的建立、制度建设等内容作了介绍。

教材的前半部分按时序描述辽、西夏、金、元政权的兴起和发展过程,后半部分介绍了元代的制度建立和民族关系,主要包括中书省、宣政院、行省制、四等人制以及蒙古民族和回族的形成等内容。

与辽、西夏金政权相比,元建立了以蒙古族为主导的专制主义中央集权政体。

从元中央到地方的机构设置中,既能看到元代时唐宋时期中央机构的基本沿袭,也能发现对蒙古民族习俗的延续和地方管理制度的创新。

元的建立,既是蒙古族军事力量胜利的成果也是各民族政权并立之下长期民族交融的结果。

但是本节课时间跨度长,空间辽阔,互相交错,学生很难理清头绪,并且对少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用也无明确的表述。

因此在教学设计中紧紧围绕“少数民族政权建设对统一多民族封建国家发展所起的作用”这一主题来讲述。

本节内容有助于培养学生的历史唯物史观和家国情怀,以正确的态度对待历史的发展进程,树立包容的历史情怀,吸取先进文化的民族意识。

在整个单元中承上启下,在整个模块中占有重要地位。

通过学习本课内容,学生可理解统一多民族封建国家的的发展的一般规律。

因此本节内容的地位十分重要。

【核心素养目标】时空观念:从时空角度认识北方少数民族政权与中原文化之间的交往和交流,认识辽夏金元与宋朝的政治、经济联系。

唯物史观.了解辽、夏、金、元的相关制度建设,特别是行省制度,认识少数民族政权对汉族政权的学习基础上保留自己的民族特色,树立正确的民族观。

第10课辽夏金元的统治一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.契丹是我国北方的古老民族之一,最早过着逐水草而居的游牧生活。

到了9世纪后期,契丹已经有了农耕、冶铁和纺织等产业,并开始建筑房屋和城邑。

这一史实说明( C ) A.契丹族迁入中原,适应了汉族的生产生活方式B.契丹族的居住和生存环境发生了很大变化C.契丹族与汉族杂居相处,学会了汉族先进的生产和生活方式D.汉族政权灭掉了契丹,强行将汉族的生产生活方式推广到契丹社会解析:依据所学知识可知,隋唐时期,游牧在北方的契丹族与汉族的经济、文化联系日益密切。

唐朝末年,北方汉人纷纷避乱,北出长城,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权。

发展生产,创制文字,国力不断增强。

因此题干材料中表述的史实说明契丹族与汉族杂居相处,学会了汉族先进的生产和生活方式,C项正确;A、B、D三项说法与史实不符,排除。

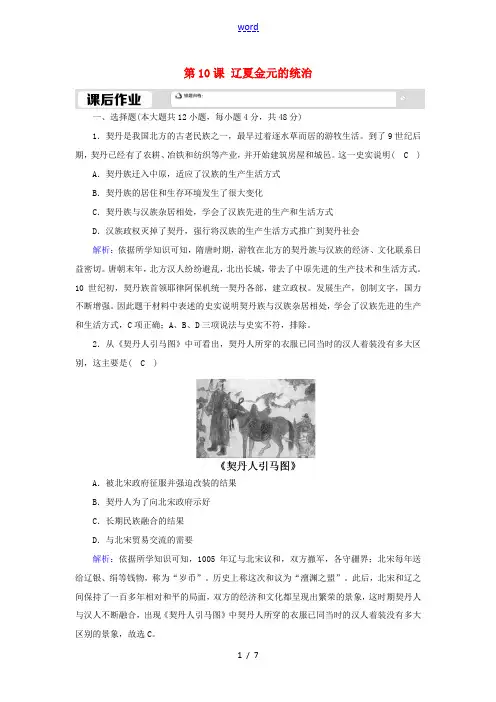

2.从《契丹人引马图》中可看出,契丹人所穿的衣服已同当时的汉人着装没有多大区别,这主要是( C )A.被北宋政府征服并强迫改装的结果B.契丹人为了向北宋政府示好C.长期民族融合的结果D.与北宋贸易交流的需要解析:依据所学知识可知,1005年辽与北宋议和,双方撤军,各守疆界;北宋每年送给辽银、绢等钱物,称为“岁币”。

历史上称这次和议为“澶渊之盟”。

此后,北宋和辽之间保持了一百多年相对和平的局面,双方的经济和文化都呈现出繁荣的景象,这时期契丹人与汉人不断融合,出现《契丹人引马图》中契丹人所穿的衣服已同当时的汉人着装没有多大区别的景象,故选C。

3.北宋和辽经过长期的战争签订澶渊之盟。

你认为澶渊之盟的积极影响应该是( A ) A.维持了宋辽长期的和平关系,有利于双方的经济文化交流B.使辽兵安然脱险,还得到了“岁币”C.有利于北宋统一中国D.扭转了北宋初年与辽国斗争的不利局面解析:结合所学知识可知,辽宋议和,签订澶渊之盟。

了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设;(二)教学难点认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用教学过程教学环节教师活动预设学生活动设计意图一、导入新课【教师行为】展示《契丹人引马图》图片【教师提问】这是内蒙古赤峰市白塔子的辽墓壁画,从中能获取什么信息?【教师讲述】这幅壁画反映了辽夏宋金时期的民族交融和中华民族一体化的发展趋势。

这些北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中有什么作用呢?”我们带着疑问一起走进本课的学学生认真观察图片获取有关信息:服饰发型富有北方游牧民族特色;马匹肥壮,畜牧业发达等。

学生能初步了解这一课时的时代特征,引出本课主题;核心问题的设置贯穿全文,激发学生的学习兴趣。

习:辽夏金元的统治。

二、新课讲授(一)多民族的政权并立【教师行为】引导学生根据材料梳理辽、西夏、金政权的相关信息,完成表格。

【教师提问】观察地图,对比与传统游牧民族,找出辽、西夏、金的管理区域?【教师归纳】分界线为地理学科“胡焕庸线”,是游牧区和农耕学生阅读教材并认真填写表格。

观察地图,对比辽、西夏、金的管理范围。

加强学生对辽夏金元少数民族政权的建立者、民族、等基本信息,掌握这时期政权更迭和对峙的时序脉络,培养梳理史实的能力。

让学生在观察地图中了解辽、西夏、金的变化,培养学生的时空观念,联系经济基础与上层建筑的关系,理解辽、夏、金区的分界线,游牧经济和农耕政权的分界线,这也决定了辽、西夏、金的政权建设具有“二元性”。

【教师行为】引用宋神宗、北宋宰相富弼对辽和西夏的评价,提问二人有此评价的原因。

学生回答效法中原后追问“辽和西夏的制度建设只是单纯效法中原吗?”【教师行为】出示文字材料:契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。

因俗而治,得其宜矣。

学生思考后回答效法中原,学习中原文化。

阅读史料回答南北面官制度:“因俗而治”的特点。

的政权建设的“二元性”,培育唯物史观。

《中外历史纲要(上)》第10课辽夏金元的统治教学设计课标要求:通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

教学背景分析(一)课题及教学内容分析第三单元辽宋夏金元民族政权的并立与元朝的统一,从时间上可以划分为两个时期,一个是辽宋夏金民族政权并立时期,另一个是元朝的统一,从内容上又可以从政治、经济、文化三个维度对统一多民族封建国家的发展进行解读。

第10课为第三单元中的第二课,含四个子目:“辽与西夏”、“金朝入主中原”、“从蒙古崛起到元朝统一”、“元朝的民族关系”,在内容上承接第9课。

第9课介绍了传统中原王朝汉族政权制度建设对推动统一多民族封建国家发展的作用,而本课是介绍少数民族政权制度建设对推动统一多民族封建国家发展的作用,是民族政权并立时期在制度上的体现。

本课按照时间顺序分别叙述了辽、西夏、金、元政权的兴起、发展与相关的制度建设,时间线索清晰。

在以前的历史教育中,过于强调汉族中心论和中原王朝中心论的影响,主要从中原中原汉人的视角去讲述边疆民族的历史,所以本课通过介绍四个民族政权的发展历程及其确立的相关制度来认识它们在中国历史上的重要作用,而且从推动统一多民族封建国家的发展角度看,要通过本课让学生认识辽、夏、金、元等北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用,以及让学生从中体会出制度建设与国家发展二者之间的关系,培养学生的家国情怀。

基于以上的分析,我对本课进行了整合,以辽、金、元疆域的变迁为明线,并通过今天河北行政区的范围在三个政权疆域中的变化让学生更好的体会制度的变迁的原因和内容。

以“中国观”的发展为暗线,说明少数民族政权对统一多民族封建国家发展的重要作用。

由于教材对西夏介绍的比较少,所以将其穿插在其中进行了简单介绍。

(二)学生情况分析1.学生通过初中《历史与社会》七年级(下)相关内容的学习,已对辽夏金元政权的建立和发展有了初步的了解,但初中课程中没有介绍它们的政治制度,学生在这方面的知识储备不足。