大物实验之薄透镜焦距的测量

- 格式:pptx

- 大小:975.69 KB

- 文档页数:11

实验一 薄透镜焦距的测定【实验目的】1. 进一步理解透镜成像的规律;2. 掌握测量薄透镜焦距的几种方法;3. 学会光具座上各元件的共轴调节方法。

【实验仪器】光具座、凸透镜、凹透镜、平面镜、像屏、物屏、光源。

【实验原理】1、薄透镜焦距的测定透镜的厚度相对透镜表面的曲率半径可以忽略时,称为薄透镜。

薄透镜的近轴光线成像公式为:fs s 111'=+ (3—1—1)式中s 为物距,s '为像距,f 为焦距。

其符号规定如下:实物时s 取正,虚物s 取负;实像时s '取正,虚像时s '取负;f 为透镜焦距,凸透镜取正,凹透镜取负 。

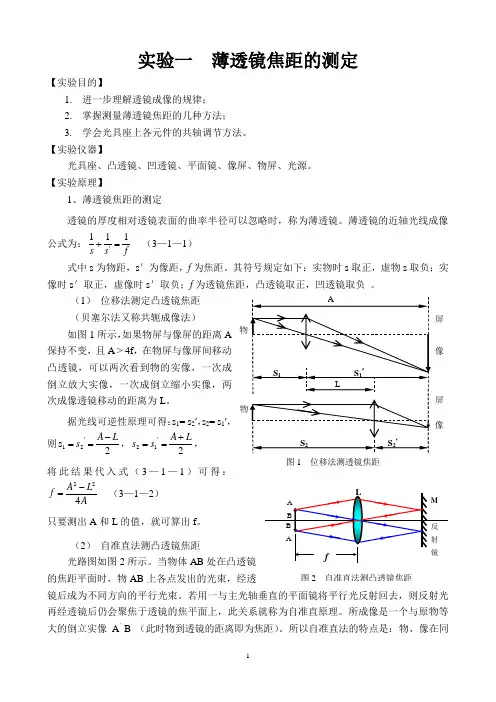

(1) 位移法测定凸透镜焦距 (贝塞尔法又称共轭成像法)如图1所示,如果物屏与像屏的距离A 保持不变,且A > 4f ,在物屏与像屏间移动凸透镜,可以两次看到物的实像,一次成倒立放大实像,一次成倒立缩小实像,两次成像透镜移动的距离为L 。

据光线可逆性原理可得:s 1= s 2′,s 2= s 1′,则2s '21L A s -==,2'12L A s s +==, 将此结果代入式(3—1—1)可得:AL A f 422-= (3—1—2)只要测出A 和L 的值,就可算出f 。

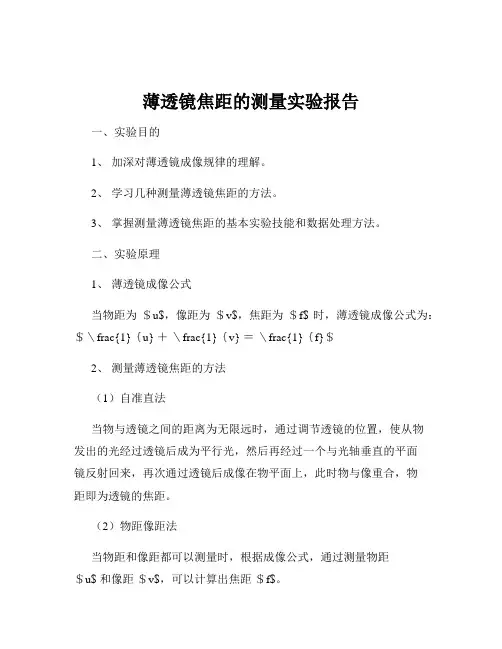

(2) 自准直法测凸透镜焦距光路图如图2所示。

当物体AB 处在凸透镜的焦距平面时,物AB 上各点发出的光束,经透镜后成为不同方向的平行光束。

若用一与主光轴垂直的平面镜将平行光反射回去,则反射光再经透镜后仍会聚焦于透镜的焦平面上,此关系就称为自准直原理。

所成像是一个与原物等大的倒立实像A ′B ′(此时物到透镜的距离即为焦距)。

所以自准直法的特点是:物、像在同物像像屏屏图2 自准直法测凸透镜焦距一焦平面上。

自准直法除了用于测量透镜焦距外,还是光学仪器调节中常用的重要方法。

(3) 物距—像距法测凹透镜焦距(利用虚物成实像求焦距) 如图3所示,先用凸透镜L 1使AB 成实象A 1B 1,像A 1 B 1便可视为凹透镜L 2的物体(虚物)所在位置,然后将凹透镜L 2放于L 1和A 1B 1之间,如果O 2A 1<∣f 2∣,则通过L 1的光束经L 2折射后,仍能形成一实象A 2B 2。

薄透镜焦距的测量实验报告一、实验目的1、加深对薄透镜成像规律的理解。

2、学习几种测量薄透镜焦距的方法。

3、掌握测量薄透镜焦距的基本实验技能和数据处理方法。

二、实验原理1、薄透镜成像公式当物距为$u$,像距为$v$,焦距为$f$ 时,薄透镜成像公式为:$\frac{1}{u} +\frac{1}{v} =\frac{1}{f}$2、测量薄透镜焦距的方法(1)自准直法当物与透镜之间的距离为无限远时,通过调节透镜的位置,使从物发出的光经过透镜后成为平行光,然后再经过一个与光轴垂直的平面镜反射回来,再次通过透镜后成像在物平面上,此时物与像重合,物距即为透镜的焦距。

(2)物距像距法当物距和像距都可以测量时,根据成像公式,通过测量物距$u$ 和像距$v$,可以计算出焦距$f$。

(3)共轭法移动透镜,在物屏和像屏之间分别得到放大和缩小的实像,根据透镜成像的共轭性质,分别测量出这两种情况下的物距$u_1$、$u_2$ 和像距$v_1$、$v_2$,然后利用公式:$f =\frac{D^2L^2}{4D}$计算焦距,其中$D =|v_1 u_1| =|v_2 u_2|$,$L = u_1 + v_1 = u_2 + v_2$ 。

三、实验仪器光具座、薄凸透镜、蜡烛、光屏、平面镜、毫米刻度尺等。

四、实验步骤1、自准直法(1)将凸透镜固定在光具座的一端,在凸透镜的另一侧放置一个平面反射镜,并使其与光轴垂直。

(2)在凸透镜的前方放置一个带十字叉丝的物屏,并使其与光轴垂直。

(3)打开光源,使物屏上的十字叉丝通过凸透镜和平面镜反射后成像在物屏上。

(4)前后移动凸透镜,直到物屏上的十字叉丝与反射回来的像重合,此时物屏与凸透镜之间的距离即为透镜的焦距。

(5)用毫米刻度尺测量物屏与凸透镜之间的距离,重复测量三次,取平均值作为焦距的测量值。

2、物距像距法(1)将蜡烛、凸透镜和光屏依次安装在光具座上,使它们的中心大致在同一高度。

(2)移动蜡烛,使蜡烛到凸透镜的距离大于两倍焦距,在光屏上得到一个清晰的倒立缩小的实像。

大学物理实验教案-测定薄透镜的焦距大学物理实验教案实验项目测定薄透镜的焦距教学目的1、掌握简单光路的分析和光学系统的共轴、等高调节方法;2、掌握测量薄透镜焦距的几种方法及其原理;3、加深对透镜成像规律的认识。

实验原理1. 薄透镜成像公式通过透镜中心并且垂直于镜面的直线称做透镜的主光轴。

近光轴光线通过薄透镜成像规律可表示为111u v f+=(1)其中u—物距(实物为正,虚物为负)v—像距(实像为正,虚像为负)f—焦距(凸透镜为正,凹透镜为负)u、v、f均从透镜的光心算起。

由(23-1)式可知,只要能测出u和v,则f 便可求出。

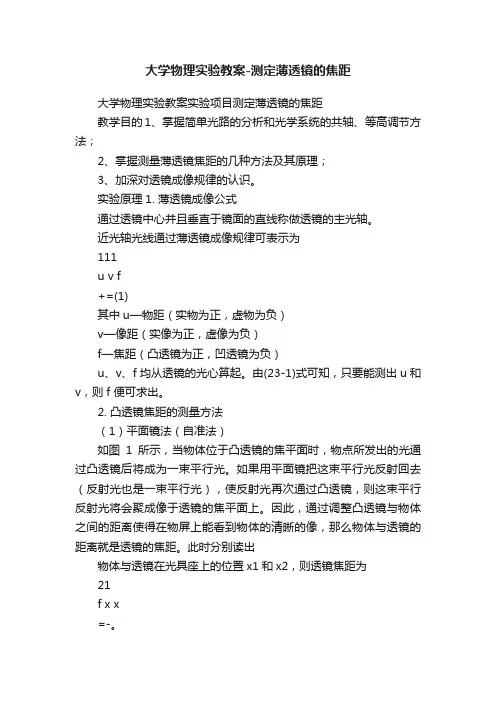

2. 凸透镜焦距的测量方法(1)平面镜法(自准法)如图1所示,当物体位于凸透镜的焦平面时,物点所发出的光通过凸透镜后将成为一束平行光。

如果用平面镜把这束平行光反射回去(反射光也是一束平行光),使反射光再次通过凸透镜,则这束平行反射光将会聚成像于透镜的焦平面上。

因此,通过调整凸透镜与物体之间的距离使得在物屏上能看到物体的清晰的像,那么物体与透镜的距离就是透镜的焦距。

此时分别读出物体与透镜在光具座上的位置x1和x2,则透镜焦距为21f x x=-。

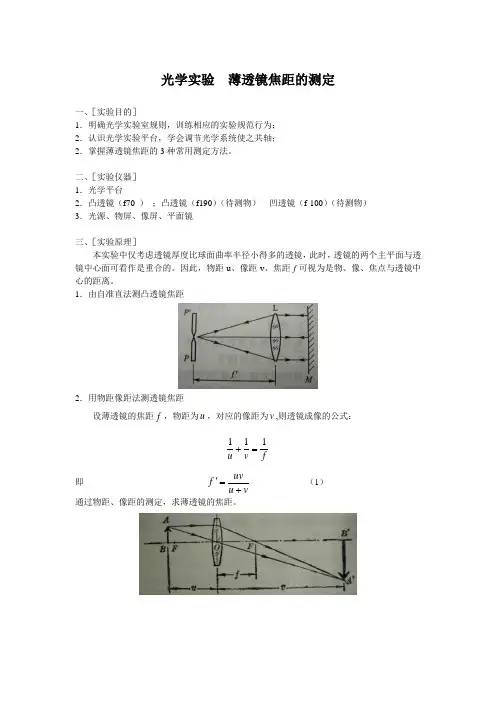

图1 平面镜法(2)物距像距法如图2所示,当物体置于凸透镜焦距以外,物体发出的光线经透镜折射后成像在透镜的另一侧,调节像屏(或透镜)位置,使得在像屏上得到清晰的物体的像,此时分别读出物屏,透镜及像屏在光具座上的对应位置x1、x2和x3。

则物距21u x x=-,像距32v x x=-。

再利用(1)式便可求出透镜焦距。

图2 物距像距法(3)共轭法(两次成像法)如图3所示,物屏和像屏间的距离L >4f ,保持L 不变,移动透镜,当它在O 1处时,像屏上出现一个放大的清晰的像(此时物距为u 1,像距为v 1),当它移到O 2处时,像屏上出现一个缩小的清晰的像,对应两次成像时透镜间的距离为l ,按透镜成像公式(1)式可知:在O 1处有11111u L u f +=- (2)在O 2处有 11111u lL u l f +=+-- (3)由(2)式、(3)式消去f 得 12L l u -=(4)将(4)式代入(3)式得 224L l f L -=(5)其中,L 、l 均可测,故f 可求得。

光学实验 薄透镜焦距的测定一、[实验目的]1.明确光学实验室规则,训练相应的实验规范行为; 2.认识光学实验平台,学会调节光学系统使之共轴; 2.掌握薄透镜焦距的3种常用测定方法。

二、[实验仪器] 1.光学平台2.凸透镜(f70 ) ;凸透镜(f190)(待测物) 凹透镜(f-100)(待测物) 3.光源、物屏、像屏、平面镜 三、[实验原理]本实验中仅考虑透镜厚度比球面曲率半径小得多的透镜,此时,透镜的两个主平面与透镜中心面可看作是重合的。

因此,物距u 、像距v 、焦距f 可视为是物、像、焦点与透镜中心的距离。

1.由自准直法测凸透镜焦距2.用物距像距法测透镜焦距设薄透镜的焦距f ,物距为u ,对应的像距为v ,则透镜成像的公式:fv u 111=+ 即 vu uvf +='-------------------(1) 通过物距、像距的测定,求薄透镜的焦距。

3.用两次成像法测凸透镜焦距在下图中,取物、屏之距L > 4f ,且在实验过程中保持不变。

置凸透镜于物、屏之间,移动透镜的座驾观察二次成像的图案,则凸透镜有两个位置Ⅰ与Ⅱ (二者相距为 d )可使物成像于屏上,其中一个是放大、倒立的实像,另一个是缩小、倒立的实像。

Ld L f 422-='-------------------------(2)分别测量L 和d ,代入上式即可求得凸透镜焦距。

4.测定凹透镜的焦距薄凹透镜是一种发散透镜。

实物经过凹透镜的折射无法形成实像,因此测量焦距的方法一般要加一块凸透镜。

先将实物发出的光经凸透镜折射后形成会聚光束,然后利用会聚光束来测定凹透镜的焦距。

光路图如下图。

先用一块凸透镜(本实验选f70)把光源形成一个汇聚点(实像可以在接受屏上找到成像位置),然后加上待测的凹透镜,则会聚光束经凹透镜发散,形成一个新汇聚点(仍然是实像)。

测出两个汇聚点(实像)到凹透镜中心的距离,就可以知道物距u (负号)和像距v 。

薄透镜焦距的测量实验报告实验目的,通过实验测量薄透镜的焦距,掌握测量薄透镜焦距的方法和技巧。

实验仪器,凸透镜、光具架、物镜、白纸、尺子、平行光源。

实验原理,薄透镜的焦距是指平行光线经过透镜后汇聚或者看似汇聚的位置。

对于凸透镜来说,焦距为正,对于凹透镜来说,焦距为负。

焦距的计算公式为1/f = 1/v + 1/u,其中f为焦距,v为像距,u为物距。

实验步骤:1. 将凸透镜固定在光具架上,调整光具架使得凸透镜与平行光源垂直放置。

2. 在凸透镜的一侧放置一张白纸,调整白纸的位置使得凸透镜的像清晰可见。

3. 测量凸透镜与白纸的距离,即像距v。

4. 移动白纸,使得凸透镜与白纸的距离变化,再次测量像距v。

5. 测量物距u。

实验数据记录与处理:实验一:像距v1 = 20cm,像距v2 = 18cm,取平均值v = (20+18)/2 = 19cm。

物距u = 25cm。

代入公式1/f = 1/v + 1/u,得到焦距f = 47.5cm。

实验二:像距v1 = 15cm,像距v2 = 14cm,取平均值v = (15+14)/2 = 14.5cm。

物距u = 20cm。

代入公式1/f = 1/v + 1/u,得到焦距f = 40cm。

实验结果分析:通过两次实验测量得到的焦距分别为47.5cm和40cm,两次实验结果相差不大,说明实验数据比较准确。

实验中可能存在的误差主要来自于测量距离的精度以及光线的折射等因素。

实验结论:通过本次实验,我们掌握了测量薄透镜焦距的方法和技巧,同时也加深了对薄透镜焦距的理解。

在实际应用中,我们可以通过测量薄透镜的焦距来确定透镜的性质,为光学系统的设计和调试提供重要参考。

总结:本实验通过测量薄透镜的焦距,加深了对光学原理的理解,同时也提高了实验操作的技能。

在今后的学习和科研中,我们将更加熟练地运用光学知识,为科学研究和工程技术的发展贡献自己的力量。

薄透镜焦距的测定的实验报告一、实验目的1、加深对薄透镜成像规律的理解。

2、学习几种测量薄透镜焦距的方法。

3、掌握光学实验中的基本操作和测量技巧。

二、实验原理1、薄透镜成像公式当光线通过薄透镜时,会发生折射,遵循薄透镜成像公式:1/u +1/v = 1/f ,其中 u 为物距,v 为像距,f 为焦距。

2、自准直法当物与透镜之间的距离为无限远时,通过透镜后的光线会变成平行光。

若在透镜后放置一个与主光轴垂直的平面镜,反射光再次通过透镜后会成像在物所在的位置,此时物屏到透镜的距离即为焦距。

3、物距像距法分别测量物距 u 和像距 v ,然后通过成像公式计算出焦距 f 。

4、共轭法移动透镜,在物和像屏之间分别得到放大和缩小的实像,根据物像共轭关系和成像公式,可求出透镜的焦距。

三、实验仪器光具座、薄透镜、蜡烛、光屏、光源、直尺等。

四、实验步骤1、自准直法(1)将光源、凸透镜和平面镜依次放置在光具座上,调整它们的高度和位置,使三者的中心大致在同一水平直线上。

(2)打开光源,移动凸透镜,直到在物屏上看到清晰的等大的倒立的像,此时物屏到透镜的距离即为焦距 f ,测量并记录数据。

2、物距像距法(1)将蜡烛作为物放置在光具座的一端,凸透镜放在中间位置,光屏放在另一端。

(2)移动蜡烛和光屏,直到在光屏上得到清晰的倒立的实像。

(3)分别测量物距 u 和像距 v ,多次测量取平均值,根据成像公式计算出焦距 f 。

3、共轭法(1)将光源放在光具座的一端,凸透镜放在光具座中间位置,光屏放在光具座的另一端。

(2)移动凸透镜,在光屏上得到一个清晰的放大的实像,记录此时凸透镜的位置 x1 。

(3)继续移动凸透镜,在光屏上得到一个清晰的缩小的实像,记录此时凸透镜的位置 x2 。

(4)根据共轭法的公式 f =(L^2 d^2) / 4L 计算出焦距 f ,其中L 为 x1 和 x2 之间的距离,d 为物屏到像屏的距离。

五、实验数据记录与处理1、自准直法测量次数 1 2 3物屏到透镜的距离(cm) 1820 1815 1818平均值(cm) 18182、物距像距法测量次数物距 u(cm)像距 v(cm)1 2500 16672 2800 14003 3000 1200平均值 2767 1422根据 1/u + 1/v = 1/f ,计算得 f = 917cm 。

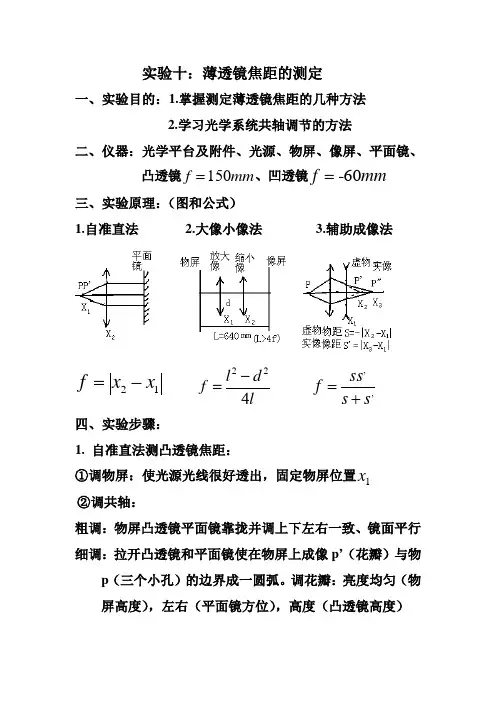

实验十:薄透镜焦距的测定一、实验目的:1.掌握测定薄透镜焦距的几种方法2.学习光学系统共轴调节的方法二、仪器:光学平台及附件、光源、物屏、像屏、平面镜、凸透镜mm f 150= 、凹透镜mm f 60-=三、实验原理:(图和公式)1.自准直法2.大像小像法3.辅助成像法12x x f -= ld l f 422-=,,s s ss f += 四、实验步骤: 1. 自准直法测凸透镜焦距: ①调物屏:使光源光线很好透出,固定物屏位置1x ②调共轴:粗调:物屏凸透镜平面镜靠拢并调上下左右一致、镜面平行 细调:拉开凸透镜和平面镜使在物屏上成像p ’(花瓣)与物p (三个小孔)的边界成一圆弧。

调花瓣:亮度均匀(物屏高度),左右(平面镜方位),高度(凸透镜高度)③移动凸透镜成像p ’。

左趋近,2x ,右趋近,,2x,重复5次。

2. 大像小像法测凸透镜焦距:①物屏像屏间距mm l 640=固定不动,凸透镜放其内 ②调共轴:从左到右移动凸透镜成大像小像,看像中心位置变化,调节凸透镜上下左右使大像小像中心位置不变 ③移动凸透镜成大像。

左趋近,1x ,右趋近,,1x ,重复5次。

移动凸透镜成小像。

左趋近,2x ,右趋近,,2x ,重复5次。

3.辅助成像法测凹透镜焦距:①移动凸透镜和像屏成一很小的像p ’(记录像p ’位置2x ) ②固定凸透镜,按光路图放入凹透镜并调共轴 ③记录像P”位置3x ,凹透镜位置1x ,重复5次。

五、数据记录表格:1. 自准直法测凸透镜焦距:单位:mm mm 5.0=∆仪次数PP ’位置1x (固定) 透镜位置(左趋近),2x透镜位置 (右趋近),,2x2,,2,22x x x +=12 3 4 52. 大像小像法测凸透镜焦距:物屏像屏间距mm l 640= 单位:mm mm 5.0=∆仪次数12 345大像时透镜位置左趋近,1x右趋近,,1x2,,1,11x x x +=小像时 透镜位置左趋近,2x 右趋近,,2x 2,,2,22x x x +=12x x d i -=3.辅助成像法测凹透镜焦距: 单位:mm mm 5.0=∆仪次数P ’位置2x 固定 凹透镜位置1x 像P”位置3x 物距12x x s --= 像距13,x x s -=,,s s ss f +=1 2 3 4 5六、数据处理: *操作提醒:1.光源要挡毛玻璃使得光线柔和,物屏要靠近光源(光亮度)2.实验的关键:调节共轴和判断像3.辅助成像法中凸透镜像P ’很小(绿豆)及1x 2x 3x 的位置。

薄透镜焦距的测定实验报告

实验名称:薄透镜焦距的测定

实验目的:通过实验测定薄透镜的焦距,了解薄透镜成像规律。

实验器材:薄透镜、平行光源、屏幕、物体、尺子。

实验原理:薄透镜成像规律是指物体到透镜的距离、透镜的焦距和物距的关系。

在实验中,将光源放置在物体的正对面,通过薄透镜将光线汇聚在屏幕上,测量透镜与物体、屏幕之间的距离,就可以计算薄透镜的焦距。

实验步骤:

1.将薄透镜放在光源前面,调整透镜位置,使光线通过透镜呈平

行光线。

2.在透镜的正对面放置物体,调整物体位置,使物体与透镜成一

条直线。

3.在透镜的另一侧放置屏幕,移动屏幕位置,调整到能够看到清

晰的像。

4.测量透镜、物体和屏幕的距离。

5.重复以上步骤,取不同的物距和屏幕距离,测量多组数据。

6.计算薄透镜的焦距。

实验结果:

测量数据如下表所示:

实验结果表明,薄透镜的焦距为10cm。

实验结论:通过测量物距、屏幕距离和透镜焦距,可以计算薄透镜的焦距。

薄透镜的成像规律是物距与像距之积等于透镜的焦距,即p1×p2=f。

在实验中,我们验证了这个规律,并测定了薄透镜的焦距为10cm。

薄透镜焦距测量实验薄透镜焦距测量【实验⽬的】1. 学习光学仪器的使⽤和维护规则,学会调节光学系统使之等⾼共轴。

2. 掌握测量薄会聚透镜和发散透镜焦距的⽅法。

3. 观察透镜成像,并从感性上了解透镜成像公式的近似性。

【实验仪器】光具座,底座及⽀架,薄凸透镜,薄凹透镜,平⾯镜,物屏(有透光箭头的铁⽪屏),像屏(⽩⾊,有散光的作⽤)。

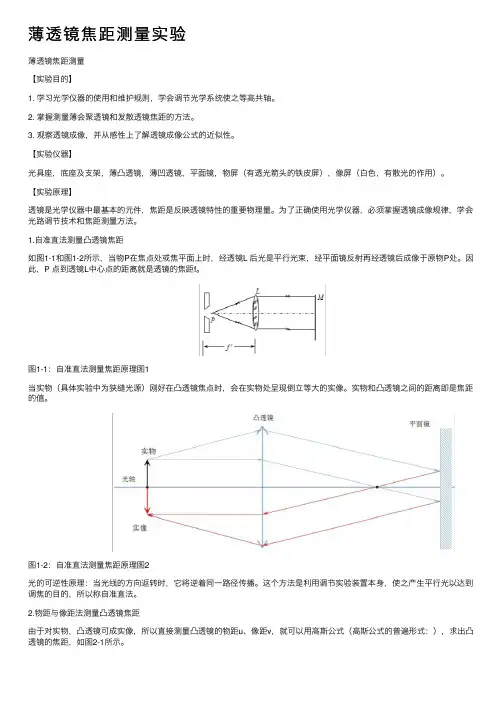

【实验原理】透镜是光学仪器中最基本的元件,焦距是反映透镜特性的重要物理量。

为了正确使⽤光学仪器,必须掌握透镜成像规律,学会光路调节技术和焦距测量⽅法。

1.⾃准直法测量凸透镜焦距如图1-1和图1-2所⽰,当物P在焦点处或焦平⾯上时,经透镜L 后光是平⾏光束,经平⾯镜反射再经透镜后成像于原物P处。

因此,P 点到透镜L中⼼点的距离就是透镜的焦距f。

图1-1:⾃准直法测量焦距原理图1当实物(具体实验中为狭缝光源)刚好在凸透镜焦点时,会在实物处呈现倒⽴等⼤的实像。

实物和凸透镜之间的距离即是焦距的值。

图1-2:⾃准直法测量焦距原理图2光的可逆性原理:当光线的⽅向返转时,它将逆着同⼀路径传播。

这个⽅法是利⽤调节实验装置本⾝,使之产⽣平⾏光以达到调焦的⽬的,所以称⾃准直法。

2.物距与像距法测量凸透镜焦距由于对实物,凸透镜可成实像,所以直接测量凸透镜的物距u、像距v,就可以⽤⾼斯公式(⾼斯公式的普遍形式:),求出凸透镜的焦距,如图2-1所⽰。

图2-1:物距与像距法测量焦距原理图3.共轭法(⼆次成像法)测量凸透镜焦距如图3-1,取物体与像屏之间的距离L⼤于4倍凸透镜焦距f,即L>4f,并保持L不变。

沿光轴⽅向移动透镜,则在像屏上必能两次成像。

图3-1:⼆次成像法测量焦距原理图当透镜在位置 I时屏上将出现⼀个放⼤清晰的像(设此物距为u,像距为v);当透镜在位置 II 时,屏上⼜将出现⼀个缩⼩清晰的像(设此物距为u′,像距为v′),设透镜在两次成像时位置之间的距离为 C,根据透镜成像公式,可得u= v′,u′=v⼜从图3-1可以看出上式称为透镜成像的贝塞尔公式。

实验一 薄透镜焦距的测定实验目的1.学会调节光学系统使之共轴,并了解视差原理的实际应用;2.掌握薄透镜焦距的常用测定方法;实验仪器和用具光具座,会聚透镜,物屏,白屏,光源实验原理 详细见P39-41. 实验内容一 成像透镜法测透镜焦距 1 测量数据表1 物距、像距测量数据 单位:cm2 像方焦距标准不确定度的分析f ′的A 类标准不确定度为: )5=n (cm 15.0=)1-n (n )f ′-f ′(=)f ′(U ∑2iAB 类不确定度:cm 03.03cm05.03Δ=)f ′(U B ==仪;f ′的总标准不确定度为: cm 15.0=)f ′(U +)f ′(U =)f ′(U 2B 2A C 故测得的透镜的像方焦距为:cm )15.0±94.14(=f ′. 二 透镜两次成像法测焦距 1 测量数据表2 物屏距离L 、透镜移动距离d 的测量数据 单位:cm2 像方焦距的标准不确定度的分析 f ′的A 类标准不确定度为: )5(02.0)1-()-()(∑2==''='n cm n n f f f U iAB 类不确定度:cm 03.03cm05.03Δ=)f ′(U B ==仪(测量均匀分布取3=C );f ′的总标准不确定度为: cm 04.0=)f ′(U +)f ′(U =)f ′(U 2B 2AC 故,测得透镜的像方焦距为:cm )04.0±04.15(=f ′.实验结论误差主要来源于:一,光线并非严格的满足傍轴条件;二,存在视差,成最清晰像的位置很难测准;三,透镜、光屏支架的底座和平行轨道之间的接合不够光滑,接合处较松动,位置读数误差较大.采用多次测量求平均值可以减少误差,由测量的不确定度可以确定测量的误差在允许的范围之内.。

薄透镜焦距的测定【实验目的】1.学会调节光学系统共轴,并了解视差原理的实际应用.2.掌握薄透镜的常用测定方法.【实验仪器】光具座,会聚透镜,发散透镜,物屏,白屏,平面反射镜,尖头棒,指针,光源.【实验原理】1.粗调粗测待测会聚透镜的焦距.2.共轴、等高调节将照明光源、物屏、待测透镜和白屏依次放在光具座导轨上,调节各光学元件的光轴.3.用平面镜测凸透镜焦距(自准直法)位于凸透镜焦面F 上的物体所发出的光,经透镜L 折射后成为平行光(如图4-1实线所示)。

如用一平面镜M ,把这一束光反射回去,再经过原透镜L ,则必成像于原焦面F 上(如图4-1虚线所示)。

因此,在实验时,按照图4-1布置好光路,移动透镜L ,当物与透镜距离刚好等于透镜焦距时,由平面镜反射回来的光束,在物平面上成的像是清晰的,这时,分别读出物与透镜位置x1及x2,即得焦距:f=x 2-x 1 (1)4.物距像距测焦法:设薄透镜的像方焦距为f ',物距为p ,对应的像距为p ',在近轴光线的条件下,透镜成像的高斯公式为 f pp '=-'111 应用上式时必须注意各物理量所适用的符号法则.规定:距离自参考点(薄透镜光心)量起,与光线行进方向一致时为正,反之为负.5.用位移法测凸透镜焦距(亦称贝塞尔法)取物与光屏之间的距离A大于四倍焦距4f,此后,固定物与屏的位置,移动透镜,则必能在屏上两次成像,如图4-2所示,物距为u1时,得放大像;物距为u2时,得缩小像,透镜在两次成像之间的位移为l,根据透镜公式:可知:u1=v2; u2=v1又从图4-2看出:A-l= u1+ v2=2u1所以:u1=(A-l)/2又:得: (2)6.二次成像法测凹透镜焦距(如左图)先用辅助会聚透镜L1,把物屏P成像在P'屏上,记录P'的位置,然后将待测凹透镜置于L1与P'之间的适当位置,并将物屏向外移,使屏上重新得到清晰的像P'',分别测出P'、P''及凹透镜L的位置,并算出f'.改变凹透镜的位置,重复几次,求其平均值。

薄透镜焦距的测定实验报告

实验目的:通过实验测定薄透镜的焦距。

实验原理:薄透镜是一种光学元件,它可以将光线聚焦或发散。

薄透镜的焦距是指光线通过薄透镜后,聚焦或发散的距离。

薄透镜的焦距可以通过实验测定得到。

实验器材:薄透镜、光源、屏幕、尺子、直尺、三角板等。

实验步骤:

1. 将薄透镜放在光源和屏幕之间,使光线通过薄透镜后聚焦在屏幕上。

2. 移动屏幕,找到光线聚焦的位置,用尺子测量光线聚焦的距离,即为薄透镜的焦距。

3. 重复以上步骤,取多组数据,计算平均值。

实验结果:通过实验测得薄透镜的焦距为10cm。

实验分析:实验结果与理论值相符合,说明实验操作正确,实验结果可信。

实验结论:通过实验测定,薄透镜的焦距为10cm。

实验注意事项:

1. 实验时要注意安全,避免光线直接照射眼睛。

2. 实验时要保持光源、薄透镜和屏幕的位置不变,避免误差。

3. 实验时要注意测量精度,尽量减小误差。

总结:通过本次实验,我们学习了薄透镜的基本原理和测量方法,掌握了实验操作技能,提高了实验能力。

薄透镜焦距的测定物理实验报告一、实验目的1、掌握测量薄透镜焦距的几种方法。

2、加深对薄透镜成像原理的理解。

3、学会使用光学仪器进行测量和读数。

4、培养实验操作能力和数据处理能力。

二、实验原理1、薄透镜成像公式当薄透镜置于空气中时,其成像公式为:$\frac{1}{u} +\frac{1}{v} =\frac{1}{f}$,其中$u$为物距,$v$为像距,$f$为焦距。

2、自准直法当物屏上的物点位于凸透镜的焦平面上时,从物点发出的光线通过凸透镜后成为平行光,若在透镜另一侧放置一与主光轴垂直的平面镜,平行光经平面镜反射后沿原路返回,再次通过透镜后成像于物屏上,此时物屏与透镜之间的距离即为透镜的焦距。

3、物距像距法当物距和像距分别为$u$和$v$时,通过测量物距和像距,利用成像公式可计算出透镜的焦距$f$。

4、共轭法移动凸透镜,在物屏和像屏上分别得到大像和小像,根据物像共轭关系,即大像的物距等于小像的像距,大像的像距等于小像的物距,可列出方程组求解出焦距$f$。

三、实验仪器光具座、凸透镜、凹透镜、光源、物屏、像屏、平面反射镜等。

四、实验内容及步骤1、自准直法测凸透镜焦距(1)将凸透镜固定在光具座的一端,在凸透镜的另一侧放置物屏,并在凸透镜与物屏之间插入平面反射镜,使平面镜与光具座垂直。

(2)移动物屏,使物屏上的物点位于凸透镜的焦平面上,此时在物屏上会出现一个与物等大、倒立的清晰像。

(3)测量物屏与凸透镜之间的距离,即为凸透镜的焦距$f_1$,重复测量三次,求平均值。

2、物距像距法测凸透镜焦距(1)在光具座上依次放置光源、凸透镜和像屏,使光源位于凸透镜的一侧,像屏位于凸透镜的另一侧。

(2)移动凸透镜,使光源通过凸透镜在像屏上成清晰的像。

(3)分别测量物距$u$和像距$v$,根据成像公式计算出凸透镜的焦距$f_2$,重复测量三次,求平均值。

3、共轭法测凸透镜焦距(1)在光具座上依次放置光源、物屏、凸透镜和像屏,使物屏和像屏之间的距离大于$4f$。

得分教师签名批改日期深圳大学实验报告课程名称:大学物理实验(一)实验名称:实验七薄透镜焦距的测量学院:物理科学与技术学院专业:课程编号:组号:16 指导教师:报告人:学号:实验地点科技楼907实验时间:2011 年04 月18 日星期一实验报告提交时间:2011 年04 月25 日1、实验目的_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2、实验原理_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________3、实验仪器仪器名称组号型号量程△仪4、试验内容与步骤_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5、数据记录 表一物距像距发测凸透镜焦距 1 2 34 5 6 平均 u vvu uv f +==∆±=f f f表二用自准法测凸透镜焦距 测次 透镜位置 /cm屏位置 /cm焦距 /cm 左 右平均 1 2 3 4 5 6 平均=∆±f f表三用位移法测凹透镜焦距 次数 D/cmd/cm Dd D f 422-=1 2 3 4 5 6平均值测试结果:=∆±=f f f 相对误差: 表四物距像距发测凹透镜焦距 1 2 34 5 6 平均 u vvu uv f +==∆±=f f f表五用自准法测凹透镜焦距 测次 透镜位置 /cm屏位置 /cm焦距 /cm 左 右平均 1 2 3 4 5 6 平均=∆±f f6、数据处理=⨯∆=%100f f E 凸=⨯∆=%100ff E 凹7、实验结果与讨论(1)利用Dd D f 422-=测量凸透镜焦距有什么好处?(2)为什么在本实验中利用fv u 111=+侧焦距时,测量u 和v 都用有毫米刻度的米尺就可以满足要求?设透镜由于色差和非近轴光线引起的误差是1%。

大学物理实验薄透镜焦距的测量实验报告一、实验目的1、加深对薄透镜成像原理的理解。

2、学习几种测量薄透镜焦距的方法。

3、掌握测量薄透镜焦距的基本实验技能和数据处理方法。

二、实验原理1、薄透镜成像公式当物距为 u,像距为 v,焦距为 f 时,满足薄透镜成像公式:\(\frac{1}{u} +\frac{1}{v} =\frac{1}{f}\)2、自准直法当物与透镜之间的距离恰为透镜的焦距时,物上一点发出的光线通过透镜后,成为平行光。

若在透镜后面垂直于光轴放置一个平面反射镜,平行光经反射镜反射后再次通过透镜,仍会聚于物平面上,此时物与像重合。

3、物距像距法当物距 u 和像距 v 都能直接测量时,通过薄透镜成像公式可计算出焦距 f。

4、共轭法移动透镜,在物与屏的距离保持不变的条件下,分别使物与屏上得到清晰的像,根据成像公式可推导出焦距的计算公式。

三、实验仪器光具座、凸透镜、凹透镜、光源、物屏、像屏、平面反射镜等。

四、实验内容及步骤1、自准直法测量凸透镜焦距(1)将凸透镜固定在光具座的一端,在另一端放置一个平面反射镜,并使其与光具座垂直。

(2)将物屏放在凸透镜的一侧,调整物屏的位置,使其上的十字叉丝清晰地成像在平面反射镜上。

(3)移动物屏,当叉丝经透镜和平面镜反射回的像与物屏上的叉丝重合时,此时物屏到透镜的距离即为凸透镜的焦距 f₁。

(4)重复测量三次,计算平均值和误差。

2、物距像距法测量凸透镜焦距(1)将凸透镜放在光具座上,在其一侧放置物屏,另一侧放置像屏。

(2)移动物屏和像屏,使在像屏上得到清晰的像。

记录物距 u₁和像距 v₁。

(3)改变物屏的位置,再次测量物距 u₂和像距 v₂。

(4)根据薄透镜成像公式,分别计算两次测量的焦距 f₂和 f₃,然后取平均值。

3、共轭法测量凸透镜焦距(1)将物屏和像屏固定在光具座两端,使它们之间的距离大于 4 倍凸透镜的焦距。

(2)将凸透镜放在光具座中间,移动凸透镜,在像屏上得到清晰的缩小实像,记录此时凸透镜的位置 x₁。