6.1聚落与环境

- 格式:ppt

- 大小:6.70 MB

- 文档页数:22

最新整理七年级初一地理教案七年级地理上册《6:聚落与环境》教案七年级地理上册《6:聚落与环境》教案教学目标1、知道什么是聚落;运用图片说出城市景观与乡村景观的差异。

2、能够举例说出聚落与自然环境的关系。

3、培养学生读图观察,分析比较能力。

4、正确认识和对待城乡差异。

教学重点1、比较城、乡景观的差异2、聚落与环境的关系教学难点1、造成城乡差异的原因2、环境对聚落的影响教学方法读图分析、比较、归纳教学课时一课时教学过程引入新课:世界上的人们居住在不同的地方,有些人居住在农村,有些人居住在城市。

各位同学,你们老家住在哪里呢?一、乡村聚落与城市聚落教师引导学生阅读第一自然段,并提问:1.什么是聚落?学生回答后老师讲解:聚落是人类各种形式的聚居地的总称,也就是人民生活居住的地方。

这个词源于德文,意即居住地。

2.聚落分为哪两种类型?城市和乡村是两种基本的聚落类型。

一般来说,城市的出现晚于乡村的出现。

城市是生产力发展到一定阶段的产物,是在乡村的基础上产生的。

据考古发现,世界上最早的城市出现于美索不达米亚平原,距今约6000年。

3.聚落仅是人们的居所吗?聚落不仅是人们的居所,也是人们进行劳动生产和社会活动的场所。

4.乡村聚落和城市聚落,一般来说先有什么后有什么?承转:根据人类社会的发展史可知,人类是先有乡村聚落,后有城市聚落。

那么,乡村是怎样形成的呢?补充讲解:人类为了生存,必定希望互助合作和共同生活,由此可以构成聚居。

最早的人类,为了躲避风雨,御寒免晒,逃避野兽的袭击,或凿木为巢,或洞居穴隐。

在漫长的采集和渔猎社会,人类经历过上百万年的穴居和逐水草而居的生活。

随着原始畜牧业和农业先后起源,出现了人类社会的第一次大分工,人类才开始进入分散的乡村聚落阶段。

最初人们居住的是一种半固定的原始棚舍。

当时的耕作方式落后,一旦地力衰竭,村落就需搬迁到新的适合耕作的地方。

随着农业生产水平的提高,乡村聚落逐渐稳定下来,规模和范围也在逐渐扩大,就形成了我们今天常见的乡村聚落。

晋教版七年级地理上册6.1《聚落与环境》说课稿一. 教材分析《聚落与环境》是晋教版七年级地理上册第六章第一节的内容。

本节课的主要内容有:聚落的形成、发展和分布,以及聚落与环境的关系。

通过本节课的学习,使学生了解人类居住地的形成过程,掌握聚落的发展和分布规律,并认识到人类活动与环境之间的相互影响。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对于人类居住地的概念有一定的了解。

但是,对于聚落的形成、发展和分布规律,以及聚落与环境的关系,可能还比较陌生。

因此,在教学过程中,需要通过生动的实例和图片,帮助学生理解和掌握这些知识点。

三. 说教学目标1.知识与技能:使学生了解聚落的形成、发展和分布,掌握聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察实例和图片,培养学生的观察能力和分析问题的能力。

3.情感态度与价值观:使学生认识到人类活动与环境之间的相互影响,培养学生的环保意识。

四. 说教学重难点1.重点:聚落的形成、发展和分布,聚落与环境的关系。

2.难点:聚落与环境的关系。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等。

2.教学手段:利用多媒体课件、地图、图片等辅助教学。

六. 说教学过程1.导入:通过展示一些典型的聚落图片,引发学生对聚落的兴趣,导入新课。

2.教学新知:讲解聚落的形成、发展和分布,以及聚落与环境的关系。

3.案例分析:分析一些具体的聚落实例,使学生更好地理解和掌握知识点。

4.小组讨论:让学生分组讨论,探讨聚落与环境的关系,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

5.总结提升:对所学内容进行总结,使学生形成系统的知识结构。

6.课后作业:布置一些相关的练习题,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计要简洁明了,突出重点。

可以设计如下板书:形成:自然环境、经济发展、交通运输、社会文化等因素发展:规模扩大、功能多样化、景观特色突出分布:依山傍水、沿河流、公路分布关系:环境影响聚落的发展和分布,聚落发展影响环境八. 说教学评价教学评价可以从学生的学习态度、课堂参与度、作业完成情况、考试成绩等方面进行。

![[晋教版]七年级地理上册习题61聚落与环境练习-有答案](https://uimg.taocdn.com/57e878aef424ccbff121dd36a32d7375a417c6a9.webp)

[晋教版]七年级地理上册习题61聚落与环境练习-有答案6.1聚落与环境一、单选题1.聚落的两种基本形态是()A.平源和高原B.气温和降水C.乡村和城市D.工人和农民【答案】C【解析】解:聚落的主要形式包括乡村和城市.乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地.城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地.故选:C.人们集中地居住在一起,就形成了聚落.聚落的主要形式包括乡村和城市.本题主要考查聚落的类型,牢记即可.2.聚落的形成与环境密切相关,下列地区中有利于聚落形成和发展的是()A.荒漠地区B.高原、山区C.河流中下游平原地区D.内陆地区【答案】C【解析】解:河流中下游沿岸平原地区一般地形平坦、土壤肥沃、水源充足、气候适宜、交通便利,有利于聚落形成与发展;而高山地区地形崎岖,是人口稀疏区;热带雨林地区,气候太湿热,不适合人类居住;热带沙漠地区,气候干旱,土地贫瘠,水源缺乏,不适合人类居住;故选项C符合题意.故选:C.聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响.聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布.聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、水源充足、资源丰富、气候适宜、交通便利的地区.崎岖山地,交通不便,不利于聚落的形成和发展.本题考查的是聚落的形成与发展需要的条件.3.下列四幅图片选项,不属于世界文化遗产的是()A.平遥古城B.丽江古城C.桂林山水D.皖南古村落【答案】C【解析】解:C桂林山水是著名的自然风光,不在世界文化遗产的名单之列.故选:C.人类经历了漫长的社会发展过程,创造了辉煌灿烂的历史文化,留下了为数众多的文化遗产.本题主要考查文化遗产,理解解答即可.4.城市和乡村最主要的差异是()A.人口多少的差异B.从事的生产劳动方式C.交通方式不同D.面积大小的差异【答案】B【解析】解:城市和乡村最主要的差异是从事的劳动生产方式不同,乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地.城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地.故选:B.聚落的主要形式包括乡村和城市.乡村是人口规模不大,主要从事农业生产活动的居民聚居地.城市是人口达到一定规模,主要从事非农业生产活动的居民聚居地.城市和乡村景观有明显的差别,城市自然景观变化快,道路纵横,网线密集,人口密度大,商店学校较多.随着经济技术的提高,社会经济和文化条件对聚落的影响日益明显.本题考查城市与乡村的差异,牢记即可.5.如图所示的传统民居中,最适合游牧民族居住的是()A.B.C.D.【答案】A【解析】解:读图可知,A图所示的是蒙古包,B图所示的是冰屋,C 图所示的是窑洞,D图所示的是高脚屋;蒙古包呈圆形,是蒙古族牧民居住的一种房子,建造和搬迁都很方便,适于牧业生产和游牧生活.故选:A.该题考查人民生活与地理环境的关系,理解解答即可.6.下列不是条带状聚落分布地区的是()A.平原B.沿河C.山麓地带D.谷地【答案】A【解析】解:聚落的形态因自然环境而异,沿河流、山麓、谷地等的聚落延伸呈条带状;故A符合题意.故选:A.聚落的形成深受自然环境和社会经济等因素的影响.聚落的分布大多依山傍水,沿河流、公路分布.聚落多形成于地形平坦、土壤肥沃、资源丰富、气候适宜、交通便利、经济发达的地区.地形崎岖,交通不便,不利于聚落的形成和发展.沙漠干旱、绿洲有水,说明水源影响聚落分布;石油丰富带动聚落发展,说明矿产资源影响聚落发展;紧邻香港,地理位置优越,便于经济发展,说明地理位置、交通条件影响聚落发展;山区城市呈条带状分布是受地形因素的制约.本题考查聚落与自然环境的关系,理解解答即可.7.下图邮票中传统民居能充分体现人们对降水充沛的自然环境适应的是()A.B.C.D.【答案】B【解析】本题考查不同地区的传统民居,读图解答即可。

晋教版地理七年级上册《6.1 聚落与环境》教学设计2一. 教材分析《6.1 聚落与环境》是晋教版地理七年级上册的一章,主要讲述聚落与环境的相互关系。

通过本章的学习,学生能够了解不同类型的聚落及其特点,掌握聚落与环境的关系,培养学生的观察能力和分析能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对聚落的概念有一定的了解。

但学生对聚落与环境的关系的理解还不够深入,需要通过实例分析和讨论来进一步加深理解。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够说出不同类型的聚落及其特点,理解聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察、分析实例,学生能够运用地理知识解释聚落与环境的关系。

3.情感态度价值观:学生能够认识到保护环境、合理利用资源的重要性,培养可持续发展观念。

四. 教学重难点1.重点:不同类型的聚落及其特点,聚落与环境的关系。

2.难点:聚落与环境关系的深入理解,运用地理知识解释实际问题。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、实例等创设情境,引发学生兴趣,培养学生观察和分析能力。

2.小组合作学习:引导学生分组讨论,培养合作意识,提高解决问题的能力。

3.案例分析法:通过分析具体案例,使学生更好地理解聚落与环境的关系。

六. 教学准备1.图片素材:收集各类聚落的图片,如乡村、城市等。

2.案例资料:准备相关聚落与环境关系的案例,如乡村环境变化、城市化进程等。

3.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片展示不同类型的聚落,如乡村、城市等,引导学生关注聚落与环境的关系。

2.呈现(10分钟)呈现相关聚落与环境关系的案例,如乡村环境变化、城市化进程等,引导学生分析聚落与环境的关系。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析案例中聚落与环境的关系,引导学生运用地理知识解释实际问题。

4.巩固(10分钟)学生代表分享小组讨论成果,教师点评并总结聚落与环境的关系。

5.拓展(10分钟)引导学生思考如何保护环境、合理利用资源,培养可持续发展观念。

平定县“八学四环节”导学案七年级地理上第六章 6.1聚落与环境主备人:刘昧银审核人:授课时间:平定县城关中学班姓名教师流程第一环节导学出示一些景观图片,如水城威尼斯,北京的四合院,黄土高原上的窑洞,这些都是我们人类的居住地---聚落。

现在,就让我们一起来学习与人类生活和生产密切相关的聚落方面的知识吧。

我们这节课的教学目标是:1、了解什么是聚落及聚落的两种类型。

2、运用图片描述城市景观和乡村景观。

3、认识城市聚落和乡村聚落的人们所从事的生产活动的差异。

4、初步学会分析聚落与自然环境的关系,树立人地协调发展的环境观。

接下来教师布置自学提纲。

学生在自学过程中,教师要了解学生的情况,以便适时辅导。

第二环节讲学1、在自学和小组合作学习的基础上,老师针对学生解决不了的问题及时给予点拨、引导、讲解。

如比较乡村和城市聚落有无农田、果园、鱼塘时,让学生了解乡村聚落里既有农业村庄,又有牧民聚落,又有渔民之港。

2、80页表格,教师对疑难问题讲解。

第三环节议学了解,诊断学生掌握知识的程度和效果,纠正、补充、完善、评议来达到课标要求,如学生巩固练习或知识归纳小结方面。

第四环节评学教师对学生的态度、思路、方法、效果作出客观的评价。

对表现好的个体和小组进行激励性评价。

学生流程第一环节自学1、布置自学题纲:(1)什么是聚落?它的主要形式有哪些?(2)乡村和城市有和差异。

(3)聚落与自然环境的关系怎样?试举例说明。

2、学生自主学习。

(1)读课本76页一至二段结合图 6.1回答:聚落是____________________________。

一般分为________和________两种类型。

2、填表比较,城乡和乡村的差异。

比较项目城市聚落乡村聚落人口的多少居民主要从事的活动建筑物的高度、密集程度商店医院学校的多少有无农田果园鱼塘交通第二环节说学1、指导学生看图 6.2分析汾河谷地的城市分布有什么特点。

2、聚落一般分布在地形____________、土壤___________、水源___________、气候_________的地区。

3.初步学会分析聚落与自然环境的关系。

学习任务及展示自主学习法、导学法、对比分析法和分组合作讨论。

学习过程【自主学习】阅读教材内容,完成下列问题:一、乡村聚落和城市聚落1.聚落的概念:聚落是人类各种形式的总称。

2.聚落的分类:聚落分为和。

3.聚落的差异:道路交通房屋建筑生产活动乡村城市二、聚落与自然环境1.聚落大多分布在、土壤肥沃、、、交通便利等自然条件优越的地方。

2.平原地区,聚落一般呈状。

3.河流、山麓、谷地,聚落一般呈状。

4.自然环境往往也影响着房屋的建筑材料、和。

5.连线题东南亚地区四合院北极地区厚墙小窗的房屋黄土高原水城威尼斯高架屋北京四合院西亚地区窑洞【合作探究】小组合作完成下列问题1.仔细观察下面两幅图,你能看出这些房屋是用什么材料建造的吗?据此:思考建设聚落应该如何合理利用当地的自然资源。

【达标检测】1.聚落的形成受自然条件的影响,在一些河流的中下游平原地区,聚落分布比较密集,影响其形成的主要因素是()A.地形B.气候C.资源D.交通2.如图生活在印尼加里曼丹岛的达雅克人聚居的高脚屋,长达200米。

这样的生活习惯与何种自然条件或民族习俗有关?()A. 山坡地区,气候干热B. 气候严寒,住木屋C. 气候湿热,人们过着聚居生活,种植水稻D. 热带干旱,人们过着游牧生活3.哪些地理条件有利于聚落形成()A.地形崎岖,资源匮乏B.土壤肥沃,水源充足C.交通不便,远离水源D.气候恶劣,土壤贫瘠【拓展阅读】中西传统建筑的差异1.建筑材料的不同体现了中西方物质文化、哲学理念的差异。

从建筑材料来看,在现代建筑未产生之前,世界上所有已经发展成熟的建筑体系中,包括属于东方建筑的印度建筑在内,基本上,都是以砖石为主要建筑材料来营造的,属于砖石结构系统。

诸如埃及的金字塔,古希腊的神庙,古罗马的斗兽场、输水道,中世纪欧洲的教堂……无一不是用石材筑成,无一不是这部“石头史书”中留下的历史见证。

唯有我国古典建筑(包括邻近的日本、朝鲜等地区)是以木材来做房屋的主要构架,属于木结构系统,因而被誉为“木头的史书”。

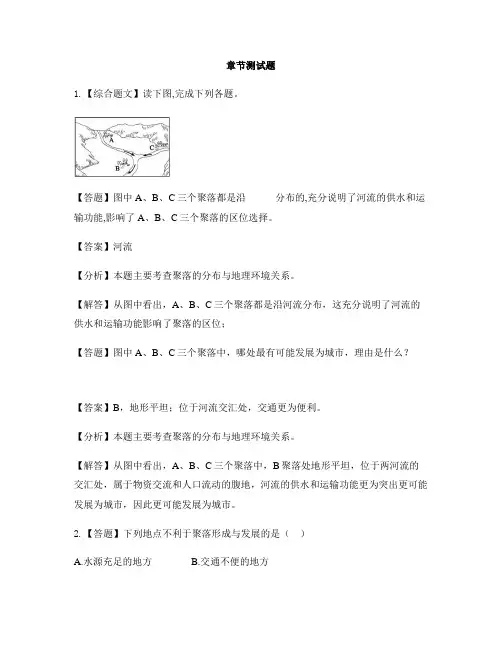

章节测试题1.【综合题文】读下图,完成下列各题。

【答题】图中A、B、C三个聚落都是沿______分布的,充分说明了河流的供水和运输功能,影响了A、B、C三个聚落的区位选择。

【答案】河流【分析】本题主要考查聚落的分布与地理环境关系。

【解答】从图中看出,A、B、C三个聚落都是沿河流分布,这充分说明了河流的供水和运输功能影响了聚落的区位;【答题】图中A、B、C三个聚落中,哪处最有可能发展为城市,理由是什么?【答案】B,地形平坦;位于河流交汇处,交通更为便利。

【分析】本题主要考查聚落的分布与地理环境关系。

【解答】从图中看出,A、B、C三个聚落中,B聚落处地形平坦,位于两河流的交汇处,属于物资交流和人口流动的腹地,河流的供水和运输功能更为突出更可能发展为城市,因此更可能发展为城市。

2.【答题】下列地点不利于聚落形成与发展的是()A.水源充足的地方B.交通不便的地方C.矿产资源丰富的地方D.地形平坦,土壤肥沃的地方【答案】B【分析】本题考查聚落的形成条件。

【解答】聚落的形成需要具备一定的条件,如水源充足,交通便利,资源较丰富,地形平坦,土壤肥沃等,而在交通不便的地方,人口分布较少,也就很难形成聚落,选B.3.【答题】下列民居属于北方地区的是()A.四合院B.土楼C.高脚屋D.茅草棚【答案】A【分析】本题主要考查北方地区和南方地区。

【解答】世界各地民居的建筑风格有很大的不同,这与当地的自然环境有很大关系,这些民居既能适应当地的自然地理环境,又与居民的社会经济生活密切联系。

四合院是极具北京特色的民居建筑,属于北方地区的传统民居;土楼是福建地区的传统民居;高脚楼是湿热地区的传统民居;茅草棚是用稻草或者用麦秆做挡雨的瓦建成的屋子,主要是南方地区农村的民居,故本题选A。

4.【答题】图中民居建筑特色反映的自然环境是()A.炎热干旱B.终年严寒C.高温多雨D.地势高峻【答案】C【分析】本题考查自然环境对民居建筑特色影响。

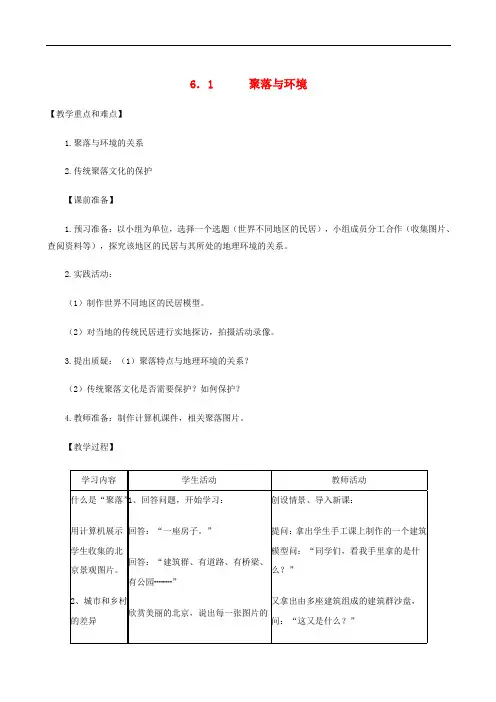

6.1 聚落与环境【教学重点和难点】1.聚落与环境的关系2.传统聚落文化的保护【课前准备】1.预习准备:以小组为单位,选择一个选题(世界不同地区的民居),小组成员分工合作(收集图片、查阅资料等),探究该地区的民居与其所处的地理环境的关系。

2.实践活动:(1)制作世界不同地区的民居模型。

(2)对当地的传统民居进行实地探访,拍摄活动录像。

3.提出质疑:(1)聚落特点与地理环境的关系?(2)传统聚落文化是否需要保护?如何保护?4.教师准备:制作计算机课件,相关聚落图片。

【教学过程】计算机展示一组不同地区的“乡村聚落” 图片。

教材:图“人们居住在不同的聚落里”、“乡村与城市的景观差异”、“不同地方的村落差异”3、聚落与环境计算机展示聚落形成和发展的主要因素分小组描述世界不同地区聚落的民居特点,突出聚落与环境的关系。

地区有:①热带雨林地区、②热带沙漠地区③我国云南地区、④我国黄土高原地区、内容。

2、看图片、思考、回答:回答:“一个是城市聚落,一个是乡村聚落。

”讨论对比:“乡村”与“城市”聚落的差异 描述:城市聚落和乡村聚落在景观上的差异。

回答:“不一样。

”小组讨论:“活动2”内容。

回答:A 图是非洲的(因为非洲经济比较落后……,所以那里的房子低矮简陋。

)B 图是欧洲的(因为欧洲经济发达,人口少……)C 图是亚洲的(因为亚洲人口多,房子密集……) 3、深入探究:小组讨论:聚落形成和发展的条件,思考回答:聚落的形成要受自然条件(土壤肥沃、地形平坦、资源丰富、水源充足、交通便利……)和社会条件(发展历史、生产条件、生活水平、“越来越多的居所聚集起来,并建有各种公共设施,人们在这里进行劳动生产和社会活动,就构成了我们人类的居住地——聚落” “我们每一位同学都生活在首都北京这座大聚落里,它变得越来越美丽了,让我们来共同欣赏一下美丽的北京”:创设情境、进入主题: “欣赏完美丽的北京,我们再来看 一组聚落图片”:问:“这一组图片中表现的聚落与北京是否有不同?如何不同?请说出二者的差异。

第六章聚落——人类的聚居地6.1 聚落与环境一、乡村聚落与城市聚落1、聚落:人类各种形式聚居地的总称。

分为乡村聚落和城市聚落乡村聚落:村庄、村落、渔村、山寨等主要从事农业生产活动城市聚落:矿业、交通重镇,文化、商贸之城,政治之都(大城市往往具备多种职能)主要从事非农业活动乡村聚落和城市聚落主要差异是:生产方式的不同2、乡村聚落数量多于城市聚落,但居住人数大致各占世界总人口数一半二、聚落与自然环境1、分布:自然条件优越:地形平坦、土壤肥沃、水源充足、气候适宜等社会经济条件好:交通便利、资源、政策等2、形态:受地形、河流等因素影响,呈条带状或团块状补充乡土地理:1、我们家乡黄土高原的代表性民居是什么?与我们当地的自然环境有什么关系?答:窑洞。

黄土高原植被稀疏,建筑用材稀缺。

而黄土直立性强,就地取材气候冬冷夏热,房屋建筑墙厚、窗小,保暖性好,冬暖夏凉气候干燥多风沙天气,窑洞一般背风坡,保暖驱寒,避免风沙天气的侵害。

2、太原聚落发展的条件:自然:地形:东、西、北三面环山,中南部为汾河河谷平原,地形平坦气候:温带季风气候,夏季高温多雨、冬季寒冷少雨,雨热同期,气候适宜,水源:黄河支流汾河穿过,水源充足土壤:适宜的气候与汾河滋养土地,土地肥沃社会经济:资源:拥有丰富的煤炭资源,资源丰富农业:肥沃的土壤、适宜的气候、雨热同期,有利于种植业的发展工业:丰富的煤炭资源推动工业发展,还有太钢交通:拥有火车、高铁、地铁、飞机等多种形式,交通便利政策:国家中部计划、一带一路计划的扶持文化历史:晋祠、永祚寺(双塔寺)等历史悠久,文化底蕴丰富6.2 聚落的发展与保护一、聚落的发展1、聚落发展的显著特点:规模扩大,城市数量增多,城市人口在总人口中的比重增加2、先有乡村聚落,后有城市聚落3、城市发展的影响:利:推动社会的文明和进步弊:环境污染(大气污染、光污染、城市生活垃圾、噪声污染)、水资源短缺、交通拥挤、住房紧张等4、城市发展要与当地的经济发展、资源利用和环境保护相协调。

晋教版七年级地理上册6.1《聚落与环境》教学设计一. 教材分析《聚落与环境》这一章节主要让学生了解人类居住地的形成、发展和分布规律,掌握聚落与环境的关系,以及如何保护环境,促进可持续发展。

内容涉及乡村聚落和城市聚落的类型、特点,以及环境问题等。

通过本章的学习,学生可以对人类的居住地有更深入的了解,提高他们的环保意识。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对于人类居住地的概念有一定的了解。

但他们对聚落与环境的关系,以及如何保护环境等方面的知识还比较模糊。

因此,在教学过程中,需要注重引导学生从实际出发,观察身边的聚落环境,提高他们的环保意识。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生了解乡村聚落和城市聚落的类型、特点,掌握聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论等方法,培养学生探究地理问题的能力。

3.情感态度价值观:提高学生的环保意识,培养他们热爱家乡、保护家园的情感。

四. 教学重难点1.重点:乡村聚落和城市聚落的类型、特点,聚落与环境的关系。

2.难点:如何引导学生从实际出发,观察身边的聚落环境,提高他们的环保意识。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,创设情境,引导学生直观地了解聚落与环境的关系。

2.案例分析法:选取典型的乡村聚落和城市聚落案例,进行分析,让学生深入理解聚落的类型和特点。

3.小组讨论法:分组讨论,引导学生主动探究聚落与环境的问题,提出解决方案。

4.引导发现法:引导学生从实际出发,观察身边的聚落环境,发现环境问题,提高环保意识。

六. 教学准备1.课件:制作精美的课件,包括图片、视频等资料,直观展示乡村聚落和城市聚落的类型、特点。

2.案例资料:准备典型的乡村聚落和城市聚落案例,用于分析讨论。

3.小组讨论题:设计具有启发性的讨论题目,引导学生深入思考。

4.板书设计:准备简洁明了的板书,突出教学重点。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示乡村聚落和城市聚落的图片,引导学生直观地了解聚落的类型和特点。

晋教版地理七年级上册6.1《聚落与环境》教学设计一. 教材分析本节课选自晋教版地理七年级上册第六章第一节《聚落与环境》,主要介绍了聚落与环境的相互关系。

通过本节课的学习,学生能够理解聚落的发展与地理环境的关系,了解不同类型的聚落以及它们的特点,提高学生对地理环境的认识和理解。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地理环境有一定的认识。

但学生的地理知识水平参差不齐,需要教师在教学过程中注意引导和调动学生的积极性。

同时,学生对于聚落的概念和类型可能较为陌生,需要教师通过生动的实例和图片进行讲解和展示。

三. 教学目标1.知识与技能目标:学生能够理解聚落的发展与地理环境的关系,了解不同类型的聚落以及它们的特点。

2.过程与方法目标:通过观察、分析实例和图片,培养学生的观察能力和分析问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对地理环境的兴趣和好奇心,提高学生对地理环境的认识和理解。

四. 教学重难点1.重点:聚落的发展与地理环境的关系,不同类型的聚落以及它们的特点。

2.难点:聚落与环境之间的相互影响和作用。

五. 教学方法1.观察法:通过观察实例和图片,让学生了解聚落的特点和类型。

2.分析法:引导学生分析聚落与环境之间的关系,培养学生分析问题的能力。

3.讨论法:分组讨论,让学生分享自己的观点和看法,提高学生的参与度和积极性。

六. 教学准备1.准备实例和图片,用于展示聚落的特点和类型。

2.准备相关的问题和讨论话题,引导学生进行思考和讨论。

3.准备PPT,用于展示和讲解聚落与环境的关系。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示一些典型的聚落图片,让学生初步了解聚落的概念和类型,激发学生的兴趣和好奇心。

2.呈现(10分钟)利用PPT呈现聚落与环境的关系,讲解不同类型的聚落以及它们的特点。

在此过程中,引导学生关注聚落与环境之间的相互影响和作用。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析实例中的聚落与环境之间的关系。

6.1聚落与环境教案一、教学目标1、知识与技能(1)、运用图片描述城市景观与乡村景观的差别(2)、举例说出聚落与自然环境的关系(3)、懂得保护世界文化遗产的意义2、过程与方法(1)、以丰富直观形象的图片引导学生诠释聚落的含义、类别、差异以及演变过程。

(2)、通过教师引导与小组合作探究相结合,理解聚落的形成发展与自然环境、人类活动的密切联系。

3、情感、态度、价值观通过学习聚落的发展与保护,是学生明确保护传统聚落是自己的责任和义务,并要把这种责任和义务落实到实际行动中。

二、教学重难点重点:说出聚落的区位、分布、形态以及建筑与自然环境的关系,结合聚落方面的世界文化遗产,懂得保护世界文化遗产的重要性。

难点:说出聚落的区位、分布、形态以及建筑与自然环境的关系,结合聚落方面的世界文化遗产,自觉养成保护世界文化遗产的习惯。

三、教法设计与学法指导1、教学设计结合初一年级学生的年龄特点和认知水平,我讲本节课的教法确定为:(1)引导发现法:根据教材的结构特点,学生的知识能力水平,将教材划分为一个一个的连贯过程,然后遵循学生的认识规律和基本知识特点,引导学生通过将所学知识融合分析,得出结论;(2)对比发现法:将城市与乡村进行对比,显现其差异。

2、学法设计:(1)观察发现法:学生观察发现城市与乡村之间的区别联系(2)对比分析法:对比分析城市与乡村的差异四、教学课件、学案四、课堂小结:请同学们回顾本节课所学知识,结合各个知识点间的相互联系,补充完整我们的“聚落知识树”,让它更加枝繁叶茂,能够展示更多的聚落知识。

课堂练习,巩固知识。

七、教学反思:在“聚落——人类的聚居地”一节的教学过程中: 1、优点和成绩(1)以贴近学生们生活与兴趣的《爸爸去哪儿》作为本节内容的开篇引入与线索, 能有效地抓住学生们的注意力,提高学生的课堂参与度;(2)课堂中运用了学生生活周边的实例,例如周围的功能区举例,启发提问来自于 学生的生活经验,使学生真正认识到地理就在身边;(3)通过表格填写、问题讨论,以《爸爸去哪儿》为线索,环环相扣,富有条理性,逐步完成教学目标。