三年级科学下册《把它们分离》实验报告单

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:1

《把它们分离》教学设计一、教学目标1、让学生了解分离混合物的常见方法和原理。

2、培养学生的实验操作能力和观察分析能力。

3、激发学生对科学探究的兴趣,培养学生的科学思维和创新精神。

二、教学重难点1、重点(1)掌握过滤、蒸发、蒸馏等分离混合物的方法。

(2)理解不同分离方法的适用范围和原理。

2、难点(1)正确操作过滤和蒸馏实验。

(2)理解蒸馏的原理和装置。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法四、教学过程1、导入新课通过展示一杯含有泥沙的水,提问学生如何将泥沙和水分离,引发学生的思考和兴趣,从而导入新课。

2、知识讲解(1)过滤介绍过滤的定义和原理,即利用滤纸等过滤介质,将不溶性固体与液体分离。

讲解过滤实验所需的仪器(漏斗、玻璃棒、烧杯、滤纸等)和操作步骤(一贴、二低、三靠),并进行演示实验。

让学生观察实验现象,理解过滤的作用。

(2)蒸发讲解蒸发的定义和原理,即通过加热使溶剂挥发,从而使溶质从溶液中析出。

介绍蒸发实验所需的仪器(蒸发皿、玻璃棒、酒精灯、铁架台等)和操作要点(不断搅拌、余热蒸干等)。

进行蒸发实验的演示,让学生观察溶液中水分的蒸发和溶质的析出。

(3)蒸馏通过图片和动画,讲解蒸馏的原理,即利用混合物中各组分沸点的不同,将液体混合物分离。

介绍蒸馏实验所需的仪器(蒸馏烧瓶、冷凝管、温度计、牛角管、锥形瓶等)和操作步骤。

强调蒸馏时温度计的位置、冷凝水的流向等注意事项。

3、学生实验(1)分组实验将学生分成小组,让他们分别进行过滤和蒸发的实验操作。

教师巡视各小组,及时指导和纠正学生的错误操作,确保实验安全。

(2)实验汇报各小组完成实验后,汇报实验结果和遇到的问题,共同讨论解决。

4、知识拓展(1)介绍其他分离混合物的方法,如萃取、层析等。

(2)举例说明分离方法在生活和生产中的应用,如海水淡化、石油分馏等,让学生体会科学知识与实际生活的紧密联系。

5、课堂小结(1)回顾本节课所学的分离混合物的方法,包括过滤、蒸发、蒸馏等。

非均相Fenton试剂处理维生素B12废水实验设计41113010 何欢祺(北京科技大学土环学院环境工程系,北京 100083)摘要Fenton氧化法是一种高级的氧化技术,具有较高去除难降解有机污染物的能力。

本文概述了Fenton 试剂的作用机理和传统均相Fenton法的弊端,并详细阐明利用活性炭负载Fe2+的非均相Fenton试剂制备方法及其处理维生素B12废水的实验设计。

关键字Fenton氧化非均相Fenton试剂废水处理正交试验一、Fenton试剂的作用机理Fenton试剂具有强氧化性在于其中含有Fe2+和H2O2,对有机物的氧化作用是指H2O2 与Fe2+作用,生成具有极强氧化能力的羟基自由基·OH而进行的游离基反应;另一方面,反应生成的Fe(OH)3 胶体具有絮凝、吸附功能,也可以去除水中部分有机物。

链式反应如下:Fenton反应中对H2O2的消耗很快,产生的·OH具有很高的电负性或亲电性,具有很强的加成反应特性,因此Fenton法可以氧化水中大部分有机物,适合处理难生物降解和一般物化方法难以处理的废水[1]。

均相Fenton法存在 pH 值适用范围窄(PH范围3~5),催化剂难回收,产生大量铁泥造成二次污染等缺点,限制了其在废水处理中的应用。

二、非均相Fenton试剂的制备为了解决均相Fenton试剂的弊端,我们将延续前人思路继续把铁离子、铁的氧化物或者具有催化能力的过渡金属元素等固定在载体上,制备出不溶于水的非均相催化剂,其仍留有均相催化剂的优点,而且拓宽了 pH值适用范围,避免了铁离子产生铁泥,消除了离子本身所具有的颜色对水体视觉效果的影响。

通过查阅文献,确定了一种以活性炭负载Fe2+的非均相Fenton试剂制备方法,具体过程如下:将100mL一定体积分数的酸与12.5g颗粒活性炭浸渍24h,清洗后真空烘干。

向经酸预处理后的活性炭中加入80mL一定质量数的硫酸亚铁溶液,在恒温振荡器中于常温下以150r/min的转速震荡浸泡24h,再用质量分数为10%的氢氧化钠溶液滴定至中性,清洗后真空烘干,用以制备Fe2+/活性炭非均相Fenton试剂。

6.《把它们分离》教学设计【教材分析】《把它们分离》是青岛版小学科学(六三学制)三年级下册《合与分离》单元的第三课时。

本节课根据学生提出如何分离混合物的问题,引发学生思考分离混合物的方法,让学生亲历分离混合物的探究活动,了解生活中人们按需要用各种方法分离混合物。

教材由三部分组成:第一部分活动准备,从生活中的问题“米中混进了沙子,怎样将它们分离呢?”引入本节课的学习,并提示学生准备木屑、铁屑、小盘子、沙子、白糖等,为接下来的探究活动做好材料准备;第二部分活动过程,教材安排了两个分离混合物的探究活动:第一个探究活动是分离铁屑和木屑。

目的是启发学生根据木屑和铁屑的不同特征、性能,发现分离木屑和铁屑的不同方法。

第二个探究活动是分离沙子和白糖。

目的是引导学生利用白糖在水中能够溶解,沙子在水中能够沉淀,分离出沙子;然后利用加热蒸发掉糖水中的水分的方法分离出白糖;第三部分拓展活动,在经历模拟实验和讨论活动后,激发学生继续探究的好奇心,找一找生活中还有哪些分离混合物体的方法,培养学生的探究能力与思维能力。

本课设计是由易到难,层层递进的探究活动。

让学生用多种感官、多种方法体验分离混合物的方法,逐步掌握不同混合物用不同的方法分离。

学生们了解科学技术对人们生活的指导和影响,并把所学到的知识应用到生活中。

【学生分析】三年级学生对生活中常见的分离物有一定的了解,知道简单分离混合物的方法,但不能根据混合物自身的特点选择多种分离方法。

三年级的学生对科学知识有深厚的学习兴趣,对未知事物有很强的探究欲望,在老师引导下能自行完成探究活动。

【教学目标】科学概念目标:1.混合物是由两种或两种以上的物质混合而成的物质。

2.混合物是可以分离的,不同的混合物有不同的分离方法。

3.根据混合物的的性质不同,选择多种方法分离混合物。

科学探究目标:1.知道根据物体的特征或材料的性能将两种混合在一起的物体分离开来,如分离沙和糖、铁屑和木屑等。

2.在教师引导下,根据物体的特征和材料的性能,选择多种方法分离混合物。

2024年幼儿园大班科学教案《把它们分开》含反思一、教学内容《把它们分开》选自幼儿园大班科学领域教材的第六章节,详细内容主要围绕物质分离的基本方法展开。

通过实践操作,让幼儿了解和掌握过滤、沉淀、蒸馏等简单的物质分离技巧。

二、教学目标1. 让幼儿了解生活中常见的物质分离现象,培养他们的观察力和思考能力。

2. 培养幼儿动手操作能力,学会使用简单的工具进行物质分离。

3. 增强幼儿对科学现象的兴趣,激发他们的探索欲望。

三、教学难点与重点重点:让幼儿学会运用过滤、沉淀、蒸馏等方法进行物质分离。

难点:如何让幼儿理解并掌握各种分离方法的原理。

四、教具与学具准备1. 教具:过滤网、漏斗、烧杯、磁铁、沙子、盐、绿豆、水等。

2. 学具:每组一套过滤网、漏斗、烧杯、磁铁,以及相应的实验材料。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)讲述一个关于混合物分离的故事,引导幼儿关注生活中的物质分离现象。

邀请幼儿分享他们在生活中遇到的混合物分离的例子。

2. 例题讲解(10分钟)通过实物展示,讲解过滤、沉淀、蒸馏等物质分离方法的原理。

演示如何使用过滤网、漏斗、磁铁等工具进行物质分离。

3. 随堂练习(10分钟)将幼儿分成小组,每组分配一套实验工具和材料。

指导幼儿按照讲解的方法,进行物质分离实验。

4. 分组讨论与分享(10分钟)让每组幼儿分享他们的实验过程和结果。

针对实验中遇到的问题,组织幼儿进行讨论,找出解决方法。

强调实验中的安全事项,培养幼儿的安全意识。

六、板书设计1. 《把它们分开》2. 内容:过滤法:通过过滤网,将固体和液体分离。

沉淀法:让固体颗粒在液体中自然沉淀,然后分离。

蒸馏法:利用液体沸点不同,进行分离。

七、作业设计1. 作业题目:请幼儿观察家里的混合物,尝试运用今天学到的分离方法进行分离。

家长协助记录分离过程和结果。

2. 答案:观察并记录混合物的组成,选择合适的分离方法。

分离过程要注意安全,家长需全程陪伴。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:关注幼儿在实验过程中的表现,了解他们的学习需求。

大班科学活动教案《把它们分开》教案名称:把它们分开教学目标:1. 了解物质的分类方法和分类标准。

2. 掌握常见物质的分类方法和分类标准。

3. 培养学生观察、分析和解决问题的能力。

教学资源:1. 实验器材:小碗、勺子、手帕、纸张、小块布料、铁钉、铜钉、木片、钢珠、铜片、铅玉、2. 实验化学品:水、盐、糖、酒精、铜绿、红磷、食油、砂子、草木灰、玻璃渣、塑料片、铝片教学过程:Step 1:引入新知1. 进入教室后,教师写下物质分离的问题:“你们碰到过什么样的物质分离的问题?”请学生回答。

2. 学生回答后,教师引导他们思考:“我们在日常生活中经常要对物质进行分离,这是因为各种物质有着不同的性质和用途。

接下来,我们就来一起探讨一下物质分离的方法和原理。

”Step 2:探究物质分类的方法1. 教师给学生展示一组物质样品,例如:水、油、石头、草木灰等,引导学生尝试用不同的方法进行分类,例如:观察颜色、观察形状、触摸硬度等。

2. 学生进行分类后,教师引导学生思考:用什么方法进行分类更准确?为什么?3. 教师给学生讲解物质分类的方法:物质可以按照它们的性质和特点来分类,例如:固体、液体、气体;无机物、有机物;金属、非金属等。

Step 3:实验探究物质分类标准1. 分组实验:将学生分成若干小组,每个小组分配一组物质样品和实验器材。

2. 学生进行实验,观察每组物质的性状和特点,记录在实验报告上。

3. 学生讨论物质分类的标准,并将各组物质进行分类。

4. 学生报告他们的实验结果和归纳出的物质分类标准。

Step 4:归纳物质分类方法和分类标准1. 教师引导学生回顾整个实验过程,并让学生小结物质分类的方法和分类标准。

2. 学生在小组内讨论和归纳,然后每组派代表报告他们的归纳结果。

3. 教师总结和整理学生的归纳结果,形成物质分类方法和分类标准的概念框架。

Step 5:拓展应用1. 教师将一些实际问题放到黑板上,例如:“你得了感冒,医生给你开了一袋药,你该如何将药品分成几类?”“冬天你发现自己家里的中央空调不工作了,你应该先检查哪些部件?”等等。

一、教案基本信息教案名称:《把它们分开》适用年级:幼儿园大班教学目标:1. 让幼儿能够理解混合物的概念,知道可以通过不同的方法将混合物中的物品分开。

2. 培养幼儿的观察能力、动手操作能力和解决问题的能力。

3. 培养幼儿的团队合作意识,提高他们的沟通能力。

教学重点:1. 让幼儿能够通过实验方法将混合物中的物品分开。

2. 培养幼儿的观察能力和动手操作能力。

教学难点:1. 让幼儿能够理解混合物的概念。

2. 培养幼儿的团队合作意识和沟通能力。

二、教学准备1. 教具:各种混合物(如沙子和豆子、米和绿豆等),分离工具(如漏斗、滤网、磁铁等),实验桌、椅子。

2. 学具:每个孩子一份混合物,一份分离工具,实验记录表。

三、教学过程1. 导入:教师出示各种混合物,引导幼儿观察并说出混合物的名称。

3. 实验:教师示范如何使用分离工具将混合物中的物品分开,并指导幼儿进行实验操作。

4. 记录:幼儿在实验过程中记录下自己的操作步骤和实验结果。

5. 总结:教师引导幼儿总结实验结果,让幼儿知道可以通过不同的方法将混合物中的物品分开。

四、作业1. 回家后,与家长一起寻找生活中的混合物,尝试用不同的方法将混合物中的物品分开。

2. 完成实验记录表,家长签名。

五、教学反思本次教学活动幼儿的参与度较高,他们通过实验操作了解了混合物的概念,并学会了使用不同的工具将混合物中的物品分开。

在实验过程中,幼儿的观察能力、动手操作能力和解决问题的能力得到了锻炼。

团队合作意识和沟通能力也得到了提高。

在教学过程中,我注意观察每个孩子的操作情况,及时给予指导和鼓励,使他们在实验中取得成功。

在总结环节,我引导幼儿分享自己的实验成果,让他们感受到科学的乐趣。

在教学活动中,我也发现部分幼儿在实验操作中存在一定的困难,如对混合物的概念理解不深,使用分离工具不熟练等。

针对这些问题,我计划在今后的教学中加强相关概念的讲解,并进行更多的实践活动,使幼儿能够更好地掌握相关知识。

小学科学把它们分离(课件)学年三年级科学下册同步备课(青岛版)导语:本文是基于学年三年级科学下册的同步备课内容,着重讲解了有关科学实验中的分离物质与分离方法的知识点。

通过课件的形式呈现,以提高学生的学习兴趣和课堂参与度。

本文将详细介绍课件内容及设计思路。

一、课件概述本课件旨在通过科学实验来教授学生有关分离物质与分离方法的知识。

课件中包括了实验的步骤、实验材料、实验过程和实验结果等详细内容,以清晰呈现实验过程和结果。

二、课件设计思路1. 引入在课件的开头,通过一个引人入胜的故事、图片或实例,引起学生的兴趣。

可以举一个简单生活中的例子,如分离混合果汁、颜料等,引导学生思考如何将他们分离。

2. 知识点讲解在课件的第二部分,通过简单明了的语言,介绍分离物质与分离方法的基本知识点。

可以通过图表、动画或示意图等形式,帮助学生理解分离物质的概念,并介绍一些常见的分离方法,如过滤、筛子等。

3. 实验演示为了让学生更好地理解分离物质与分离方法的过程,课件中可以设计实验演示的部分。

通过展示实验所需的材料和步骤,引导学生思考实验的目的和预期结果。

同时,通过课件中的动画或实时记录的实验过程,让学生能够清晰地看到物质的分离过程。

4. 实验结果分析在课件的后半部分,通过展示实验的结果和分离后的物质,引导学生对实验结果进行分析和总结。

可以设计问题,让学生通过观察实验结果来回答,提高学生的思考和分析能力。

5. 实践活动在课件的结尾,可以设计一些实践活动,让学生亲自动手进行分离物质的实验。

可以提供相关的实验步骤和材料,让学生通过操作实现物质的分离,进一步加深对知识点的理解。

三、课件内容通过以上的设计思路,以下是本课件的具体内容和布局:1. 引入部分:- 使用引人入胜的图片或故事,激发学生的兴趣。

- 提出问题,引导学生对分离物质与分离方法进行思考。

2. 知识点讲解部分:- 分离物质的定义和常见的分离方法。

- 分离物质的应用领域或例子。

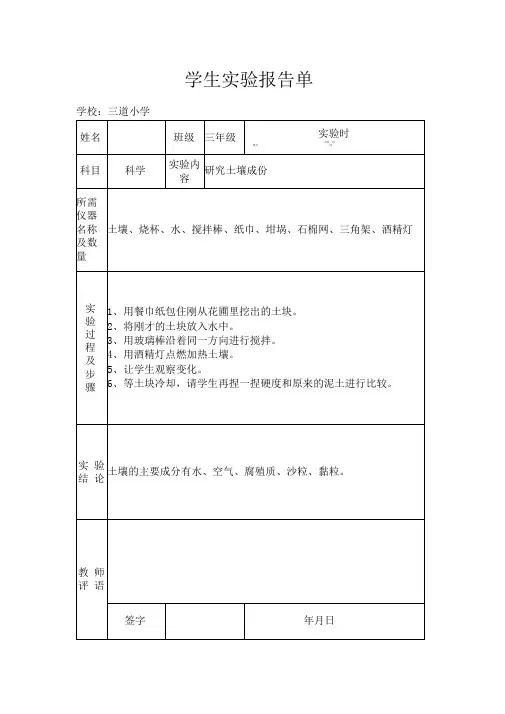

学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学1.该活动可以分成指导制作、小组制作、模拟降雨、观察讨论、迁移类 推五个阶段实施,每个阶段都要紧扣关键目标设法达成。

2 指导制作时,除了呈现制作材料,还要通过示范或实验视频展示制作 要点。

教师可以用图片讲解,也可以使用微视频。

3.模拟降雨时, 一定要提醒学生“降雨”要落在塑料圆 筒 和 罐 子 之 间 的 沙 子 上 , 蓄 水 深 度至 少 要 达 到 1 厘米,最高不要超 过沙子。

“降雨”可以用浑浊一些的水。

观察井水时,可以让学生初步知 道地下水并不是真正的雨水。

4.观察讨论时,要引导学生观察和描述水在沙子、碎石中流动的过程, 同时引导学生思考降雨后,水怎样流向地下,又储存在哪里。

5.迁移类推时, 可以通过画出水井结构的简单示意图和教材中呈现的地 下水形成示意图进行比较联系,从而理解地下水的形成原因。

6.教师可先制作好地下水土层模型,将“井”预留在土层里,学生运用 模型观察雨水下渗情况,再掘出“井”中土层,从井中取出“地下水” 。

7.可以运用活动手册上第一个练习, 让学生学会描述地下水体的主要构 造和表现形式。

学会制作水井模型,并结合地下水形成示意图,说明地下水的成因、储 量、储存区域。

年月日所需 仪器名称 及数圆形塑料筒、塑料杯、石子、沙子 实验过程及步骤签字学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学学校:三道小学。

一、教案基本信息1. 主题:《把它们分开》2. 年龄段:5-6岁(大班)3. 教学目标:a. 让幼儿认识和了解日常生活中的一些物质属性,如溶解性、浮沉性等。

b. 培养幼儿的观察力、动手操作能力和解决问题的能力。

c. 培养幼儿的团队合作意识,提高他们的实验兴趣。

4. 教学重点:让幼儿通过实验观察,了解不同物质的溶解性和浮沉性。

5. 教学难点:让幼儿能够独立完成实验操作,并能够简单解释实验现象。

二、教学准备1. 实验材料:糖、盐、面粉、水、食用油、彩纸、彩泥等。

2. 实验工具:烧杯、杯子、碗、勺子、滤网、筷子等。

3. 教学课件:有关溶解性和浮沉性的图片、视频等。

4. 教学场地:宽敞的教室,每个孩子有一个实验桌和椅子。

三、教学过程1. 导入:通过一个简单的溶解实验,引发幼儿的兴趣。

a. 教师展示一个装有糖水的杯子,让幼儿观察糖水颜色和味道。

b. 提问:为什么糖会溶解在水中呢?2. 实验一:观察溶解性a. 教师将糖、盐、面粉分别放入三个烧杯中,加入适量水。

b. 引导幼儿观察并记录物质在水中的溶解情况。

c. 提问:你们发现了吗?这些物质在水中的溶解性有什么不同?3. 实验二:观察浮沉性a. 教师将彩纸、彩泥分别放入两个烧杯中,一个装水,一个装食用油。

b. 引导幼儿观察并记录彩纸和彩泥在不同液体中的浮沉情况。

c. 提问:你们觉得为什么彩纸会浮在水面上,而彩泥会沉到油底呢?四、教学延伸1. 带领幼儿进行总结:今天我们发现了什么?物质在水中的溶解性和在液体中的浮沉性有什么不同?2. 作业:让幼儿回家后,与家长一起进行一个简单的家庭小实验,观察生活中常见的物质属性。

五、教学反思1. 本次教学活动是否达到了预期的教学目标?2. 幼儿在实验过程中是否积极参与,动手操作能力是否得到提高?3. 教学过程中是否充分考虑了幼儿的安全问题?4. 教学活动是否激发了幼儿的兴趣,培养了他们的观察力和解决问题的能力?六、教学内容1. 复习上节课的内容,回顾物质溶解性和浮沉性的实验结果。