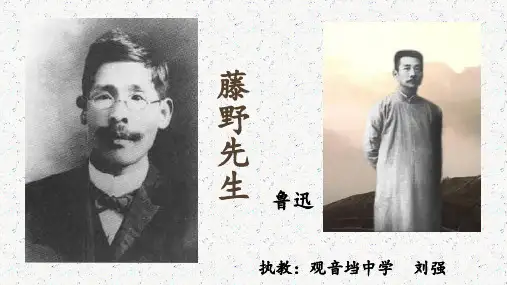

5藤野先生(3)

- 格式:pdf

- 大小:3.42 MB

- 文档页数:22

《藤野先生》课文解析东京也无非..是这样。

上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生"的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山....,宛如小姑娘的发髻一般,还要...。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴将脖子扭几扭...。

实在标致极了。

【段析】写在上野公园赏樱花时所见的“清国留学生"的丑态,并进行辛辣讽刺.【品味】“无非"是“只不过”的意思。

文章第一句就表露出作者对东京的失望之情,引出对下文的描写,为离开东京,“到别的地方去看看"埋下伏笔。

用“富士山”和小姑娘“油光可鉴”的发髻来表现“清国留学生"的特征,实在恰当。

用“实在标致极了”这一反语,辛辣地进行了讽刺。

中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时..还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的.但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天.......,兼以满房烟尘斗乱.;问问精通时事....的人,答道,“那是在学跳舞。

"(①开头两个自然段为什么要描写“清国留学生”的生活?)【品味】“有时”并非“随时",去转一转,是因为那里“有几本书买”,流露出作者的志趣。

“响得震天”“烟尘斗乱”,写出留学生会馆的吵闹和污浊,表现出作者的厌恶之情.“精通时事”在这里是反语,讽刺那些无聊的人.到别的地方去看看,如何呢?【段析】通过写留学生会馆里一些人学跳舞,作者的厌恶之情溢于言表.第一部分:写见到藤野先生之前,在东京的所见所感。

活画了留学生的丑态,揭露出他们腐朽的灵魂,表达了作者的厌恶之情。

【品味】“到别钓地方去看看,如何呢?”过渡句,承上启下.我就往仙台的医学专门学校去。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮..里。

不知怎地,我到现在还记得这名目。

其次却只记得水户..了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方.仙台是一个市镇,并不大;冬天冷得利害;还没有中国的学生。

部编版八年级上册语文第5课《藤野先生》课文原文及教案导读:本文部编版八年级上册语文第5课《藤野先生》课文原文及教案,来源互联网,仅供读者阅读参考.课文东京也无非是这样。

上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。

实在标致极了。

中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。

但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。

”到别的地方去看看,如何呢?我就往仙台的医学专门学校去。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。

不知怎地,我到现在还记得这名目。

其次却只记得水户了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

仙台是一个市镇,并不大;冬天冷得利害;还没有中国的学生。

大概是物以希为贵罢。

北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温室,且美其名曰“龙舌兰”。

我到仙台也颇受了这样的优待,不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。

我先是住在监狱旁边一个客店里的,初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。

在这呼吸不息的地方,蚊子竟无从插嘴,居然睡安稳了。

饭食也不坏。

但一位先生却以为这客店也包办囚人的饭食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。

我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。

于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。

从此就看见许多陌生的先生,听到许多新鲜的讲义。

解剖学是两个教授分任的。

最初是骨学。

其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。

5 藤野先生习题精选一、基础知识1 .根据拼音写汉字或给加点字注音 .fēi( ) 红芦huì( ) 不xùn( ) nì( ) 名信诘责 ( ) 畸形 ( ) 深恶痛疾 ( ) 发人深省 ( )2 .解释下列词语 , 加点的字另作解释 .(1) 深恶痛疾:(2) 油光可鉴:(3) 竭力:(4) 凄然:3 .文学常识填空并回答问题 .本文与我们在七年级下学期与八年级上学期所学的《 __________ 》《 ________ 》两文均选自鲁迅先生的散文集《 __________ 》一书 . 从这三篇文章的内容来看 , 你能不能推测出三文的写作先后 ? 请说出你的理由 .4 .根据课文内容回答问题 .文章中运用了许多反语 , 如“实在标致极了”“问问精通时事的人”“再继续写些为“ 正人君子”之流所深恶痛疾的文字”几句中加点的词语都是反语 , 请你说说在具体的语言环境中这些词的含义是什么 ?标致:精通时事:正人君子:二、阅读(一)我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平 , 一同去诘责干事托辞检查的无礼 , 并且要求 A 他们将检查的结果 , 发表出来 . 终于这流言消灭了 , 干事却又竭力运动 , 要收回那一封匿名信去 . 结末是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们 .中国是弱国 , 所以中国人当然是低能儿 , 分数在六十分以上 , 便不是自己的能力了:也无怪 B 他们疑惑 . 但我接着便有参观枪毙中国人的命运了 . 第二年添教霉菌学 , 细菌的形状是全用电影来显示的 , 一段落已完而还没有到下课的时候 , 便影几片时事的片子 , 自然都是日本战胜俄国的情形 . 但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探 , 被日本军捕获 , 要枪毙了 , 围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我 .“万岁! ” C 他们都拍掌欢呼起来 .这种欢呼 , 是每看一片都有的 , 但在我 , 这一声却特别听得刺耳 . 此后回到中国来 , 我看见那些闲看枪毙犯人的人们 ,D 他们也何尝不酒醉似的喝采 , ——呜呼 , 无法可想 ! 但在那时那地 , 我的意见却变化了 .1 .选文第一自然段中“我便将这事告知了藤野先生”中“这事”是指什么 ? 请加以概括 .2 .文章中加点的四个“他们” , 所指对象与其他三个不相同的一项是 ( )3 .文章中画横线的句子表明作者何种情感 ? 试加以分析 .4 .“这种欢呼 , 是每看一片都有的 , 但在我 , 这一声却特别听得刺耳”的原因是( )A .日本青年无视社会公德, “我”十分气愤 .B .日本青年那一声叫得特别大 , 影响了“我”观看时事片的情趣 , 所以觉得特别“刺耳” .C .日本青年为了报复“我”上次匿名信事件的失败 , 故而大吼大叫:因此“我”十分厌恶 .D .日本青年看到枪毙中国人 , 兴灾乐祸 , 严重地伤害了. “我”的民族自尊心 , 故而“我”觉得十分“刺耳” .5. 从选文来看 , 造成作者弃医从文的直接原因是 __________ 与 __________ 这两件事 .( 每一道横线上不超过 6 个字 )参考答案一、 1 .绯荟逊匿 jié jī wù xǐn g2 . (1) 厌恶痛恨到了极点 , 也作“深恶痛绝”. 疾 , 痛恨 . (2) 光亮得可以当镜子照 . 鉴 , 照 . (3) 尽力 . 竭 , 用尽 . (4) 形容悲伤难过的样子 .3 .《从百草园到三味书屋》《阿长与 ( 山海经 ) 》《朝花夕拾》按照作品的写作先后顺序来看 , 应依次是《阿长与 ( 山海经 ) 》《从百草园到三味书屋》《藤野先生》 , 因为作品的内容依次是童年、少年求学与青年时期东渡日本求学 .4 .标致:形容十分丑陋;精通时事:指精通一些无聊的事情;正人君子:指反动文人 .二、(一)、 1 .日本“爱国青年”查“我”的听课笔记一事 . 2 . D3 .深深的自责精神 , 作者并不因为自己是误看到这一幕而原谅自己 , 表现了作者强烈的自省精神 .4 . D5 .“匿名信事件”“幻灯片事件”。

《藤野先生》课文解析东京也无非..是这样。

上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山...。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴....,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭...。

实在标致极了。

【段析】写在上野公园赏樱花时所见的“清国留学生”的丑态,并进行辛辣讽刺。

【品味】“无非”是“只不过”的意思。

文章第一句就表露出作者对东京的失望之情,引出对下文的描写,为离开东京,“到别的地方去看看”埋下伏笔。

用“富士山”和小姑娘“油光可鉴”的发髻来表现“清国留学生”的特征,实在恰当。

用“实在标致极了”这一反语,辛辣地进行了讽刺。

中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时..还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。

但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天....,兼以满房烟尘斗乱....;问问精通时事....的人,答道,“那是在学跳舞。

”(①开头两个自然段为什么要描写“清国留学生”的生活?) 【品味】“有时”并非“随时”,去转一转,是因为那里“有几本书买”,流露出作者的志趣。

“响得震天”“烟尘斗乱”,写出留学生会馆的吵闹和污浊,表现出作者的厌恶之情。

“精通时事”在这里是反语,讽刺那些无聊的人。

到别的地方去看看,如何呢?【段析】通过写留学生会馆里一些人学跳舞,作者的厌恶之情溢于言表。

第一部分:写见到藤野先生之前,在东京的所见所感。

活画了留学生的丑态,揭露出他们腐朽的灵魂,表达了作者的厌恶之情。

【品味】“到别钓地方去看看,如何呢?”过渡句,承上启下。

我就往仙台的医学专门学校去。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮..里。

不知怎地,我到现在还记得这名目。

其次却只记得水户..了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

仙台是一个市镇,并不大;冬天冷得利害;还没有中国的学生。

【段析】写去仙台的途中所见。

藤野先生读后感读了《藤野先生》这篇文章后,我深深切切地感受到了鲁迅先生的爱国情怀。

他直面人生,向善求真;他以笔代戈,战斗一生。

如果说英国文学不能没有莎士比亚,那我们的民族则不能没有鲁迅——他是现代中国的民族魂。

《藤野先生》一文彰显出鲁迅崇高的爱国情怀。

鲁迅为了救治像他父亲那样被庸医所害的病人,改善被讥为“东亚病夫”的中国人的健康状况,选择了去仙台学医,他想通过医学启发中国人的觉悟。

他怀着“我以我血荐轩辕”的远大抱负,一心一意救国,但这个梦想并没有维持多久,就被严酷的现实粉碎了。

鲁迅作为一个弱国子民,受到了日本一些“爱国青年”的歧视。

在他们的眼里,中国人都是“低能儿”,这是何等荒谬!鲁迅解剖学的成绩是59分,他们便怀疑他得了藤野先生漏泄出来的题目,鲁迅觉得十分辛酸和悲哀。

有一次下课前几分钟放电影,他看到一个中国人要被枪毙,一群中国人竟然在旁边若无其事地看热闹,鲁迅的思想受到极大震动。

这使他认识到,精神上的麻木比身体上的虚弱更加可怕。

要改变中华民族在世界上的悲剧命运,首要的是改变中国人的精神,而善于改变中国人的精神的,则首先是文学和艺术。

于是,为了拯救中国人,鲁迅毅然选择了弃医从文,虽然他知道,文学这条路有多么艰难。

读了这篇文章,我联想到了我们的生活。

在升旗仪式上,同学们排成一列列整齐的队伍,随着音乐的响起,鲜艳的五星红旗徐徐上升,随风飘扬。

在这样一个庄严的时刻,却有几个同学在国旗下窃窃私语,还不停地发笑。

我感到非常愤怒,作为一个中国人,我们难道不应该怀着一颗爱国之心,为自己的祖国感到自豪吗?我们现在享受着这么优越的学习条件,不都是党的领导人辛勤付出,艰苦奋斗换来的吗?想想我们自己,难道不应该努力学习,将来为祖国的发展艰苦奋斗吗?我们难道不应该为了祖国的繁荣昌盛贡献自己的青春吗?在祖国的尊严受到侵犯时,我们难道不应该挺身而出吗?我们应该珍惜现在的时光,树立远大的理想,塑造美好的心灵,让我们努力学习,将来为祖国的发展作出贡献吧!藤野先生读后感(2)《藤野先生》是一本令人深思的小说,作者通过主人公藤野先生的经历,揭示了人性的复杂和社会的现实。

《藤野先生》学习目标:1.理解、积累“绯红、标致、诘责、油光可鉴、深恶痛疾”等词语。

2.回顾复习作者鲁迅及相关知识;了解散文集《朝花夕拾》和时代背景材料。

3.诵读课文,整体感知文意,理清思路。

4.研读典型事例,理解人物形象。

学习运用本文选取典型事例和抓住主要特征刻画人物形象、突出人物品质的写法。

5.学习藤野先生的高尚品质,体会作者在文中表达的深沉的思想感情。

教学重点:理解选择典型事例突出人物品质的写法教学难点联系背景解读本文的主旨,思考和感悟人生意义。

教具准备多媒体CAI课件教学时间:三课时教学程序设计:一、研读关键语段,深透理解文意1.指名学生朗读课文1、2语段,思考:(1)“东京也无非是这样”与后文哪几句话相呼应?流露出作者怎样的情绪?(2)“实在标致极了”改为“实在丑极了”可以吗?学生交流后回答,教师明确:(1)与“到别的地方去看看,如何呢?”“我就往仙台的医学专门学校去”呼应。

以极其厌恶的情绪和辛辣讽刺的笔触,描写了清国留学生恶浊庸俗的生活。

流露出作者矛盾、失望、痛苦、厌恶的复杂情绪.反衬一个爱国志士忧国忧民的悲愤。

(2)句中“标致”是反语,用以讽刺。

“实在”表示“的确”的意思,用“实在”加强“标致”,增强了这一反浯的讽刺力量,更强烈地表达了作者对清国留学生的鄙夷和反感。

而改动后则语意直露,缺乏讽刺意味。

2.学生集体诵渎第5语段,思考:(1)初到仙台的“我”受到优待。

究其缘由是“物以希为贵”.那么句中的“大慨”可以用“因为”替代吗?(2)“居然睡安稳了”句中“居然”是什么意思?对表达思想感情有什么作用?教师点拨:(1)“大概”表示似有此事,但不完全肯定.与句末语气的“罢”合用,更加强了不肯定语气。

作者用诙谐的口气猜测他在仙台受“优待”的原因,有点自谦、自喜,还有点隐含的感激之情。

作者把初到仙台受到的优待,推断为“物以希为贵”,包含着一个弱国国民的辛酸.同时也反映出作者强烈的民族自尊心。

而“因为”则表达不出这层意味。

《藤野先生》课文解析东京也无非..是这样。

上野的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山......。

也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴.,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭...。

实在标致极了。

【段析】写在上野公园赏樱花时所见的“清国留学生”的丑态,并进行辛辣讽刺。

【品味】“无非”是“只不过”的意思。

文章第一句就表露出作者对东京的失望之情,引出对下文的描写,为离开东京,“到别的地方去看看”埋下伏笔。

用“富士山”和小姑娘“油光可鉴”的发髻来表现“清国留学生”的特征,实在恰当。

用“实在标致极了”这一反语,辛辣地进行了讽刺。

中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时..还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。

但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得..震天....;问问精通时事....的人,答道,“那是在学跳舞。

”(①开头..,兼以满房烟尘斗乱两个自然段为什么要描写“清国留学生”的生活?)【品味】“有时”并非“随时”,去转一转,是因为那里“有几本书买”,流露出作者的志趣。

“响得震天”“烟尘斗乱”,写出留学生会馆的吵闹和污浊,表现出作者的厌恶之情。

“精通时事”在这里是反语,讽刺那些无聊的人。

到别的地方去看看,如何呢?【段析】通过写留学生会馆里一些人学跳舞,作者的厌恶之情溢于言表。

第一部分:写见到藤野先生之前,在东京的所见所感。

活画了留学生的丑态,揭露出他们腐朽的灵魂,表达了作者的厌恶之情。

【品味】“到别钓地方去看看,如何呢?”过渡句,承上启下。

我就往仙台的医学专门学校去。

从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮..里。

不知怎地,我到现在还记得这名目。

其次却只记得水户..了,这是明的遗民朱舜水先生客死的地方。

仙台是一个市镇,并不大;冬天冷得利害;还没有中国的学生。

【段析】写去仙台的途中所见。

5.藤野先生学习目标事实性知识:识记文学常识,积累文中的重要语音、字形、词义。

程序性知识:1、快速阅读课文,理清文章思路,把握文章线索,抓住主要信息,概括内容要点。

2、感受藤野先生正直热情、治学严谨的高尚品质和重视中日友情、毫无民族偏见的精神。

3、学习鲁迅先生将个人的志愿与祖国的前途命运紧密地结合在一起的强烈爱国主义精神。

学习重难点1、学习本文运用选取典型事例和抓住主要特征刻画人物形象、突出人物品质的写法。

2、体会作者强烈的爱国主义精神和民族自尊心。

预习案一、前置补偿1、作家、作品简介:鲁迅,1881年诞生于浙江省绍兴县城一个逐渐没落的封建家庭。

1936年病逝于上海。

原名周树人,字豫才,鲁迅是他发表第一篇白话小说《狂人日记》时开始用的笔名,现代著名文学家、思想家、革命家,中国现代文学的伟大奠基人。

代表作有小说集《呐喊》《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

我们在初中已学过他的作品:《从百草原到三味书屋》、《阿长与<山海经>》。

2、《朝花夕拾》简介:鲁迅的一部散文集,共搜集了10篇文章,大部分作品是作者回忆自己童年、少年时代生活的。

写本篇文章时鲁迅已经40多岁了。

这部散文集题名为《朝花夕拾》,原题是《旧事重提》,题意为:早晨的花到了傍晚才拾起来,晚年了,回忆起少年时代的事。

3、留学目的、写作背景:鲁迅是抱着寻求救国道路的心愿到日本学医的。

1904—1906年在仙台医学专门学校学医,他原准备毕业回来救治像他父亲一样被误的病人的疾苦,战争时候便去当军医,来实现治病救人,救人救国的人生梦想。

可鲁迅最终并没有成为一名医生,他后来放弃了医学,于1906年到东京开始从事文学活动,1909年回国后,继续用文艺作为武器进行战斗。

1926年8月底,由于北洋军阀政府的迫害,鲁迅离开北京到厦门大学任教,这篇回忆性散文是鲁迅离开藤野先生20年后,于1926年10月12日在厦门大学写的,鲁迅写此文时,正当"三一八"惨案发生之后,鲁迅积极支持爱国学生的正义行动,与反动军阀以及反动文人进行英勇斗争,用战斗的文章来抨击"正人君子"的迫害,抒发自己强烈的爱国主义情感。