肌电图和脑诱发电位

- 格式:ppt

- 大小:7.58 MB

- 文档页数:72

肌电图、诱发电位临床作用和社会价值肌电图、诱发电位所能开展的检查项目有:一、肌电图(EMG)二、神经传导速度(NCV),包括运动神经传导速度(MCV)、感觉神经传导速度(SCV)、F波、H反射三、诱发电位(EP),包括脑干听觉诱发电位(BAEP)、视觉诱发电位(VEP)和上、下肢体感诱发(SEP)四、事件相关电位(P300)它们的主要临床作用:(一)肌电图:它作为一种测定运动系统功能的手段,现已被广泛用于区别肌肉力弱和肌萎缩,是肌病所致,或神经病所致,还是其他原因所致。

通过针极肌电图,对躯体不同部位肌肉的测定,可以了解:(1)肌肉病变是属于神经源性损害,还是肌源性损害;(2)神经源性损害的部位(前角细胞或神经根、神经丛、干、末梢);(3)病变是活动性还是慢性;(4)神经的再生能力;(5)提供肌强直及其分类的诊断和鉴别诊断依据。

应用于不明原因的肌萎缩、麻木、无力、肢体活动障碍等疾病的定性、定位诊断,还可作为神经损伤手术后或治疗后的监测手段,以及提供康复、伤残、法医鉴定的客观指标。

(二)神经传导速度:是评定周围运动神经和感觉神经传导功能的一项诊断技术。

主要用于周围神经病的诊断如多发性神经病、遗传性周围神经病、格林-巴利综合征、腕管综合征、周围神经外伤等,结合肌电图可鉴别前角细胞、神经根、周围神经及肌原性疾病等。

临床运用较多的是糖尿病性周围神经病变的诊断,糖尿病性周围神经病变起病多隐匿,其临床症状的出现,往往迟于病理改变,以致确诊时病理改变已很明显,失去早期治疗机会。

神经肌电图检查对其病理改变较为敏感,可用于糖尿病性周围神经病早期诊断。

临床住院的糖尿病病人皆可建议行此检查,及时发现早期神经病变,使患者得到及时治疗,还可以为糖尿病周围神经病临床疗效评估及治疗方案的拟定提供重要依据。

(三)视觉诱发电位;它主要检测视觉通路的病损,在眼科广泛应用于视神经炎、球后神经炎、视神经萎缩、视神经压迫病变、多发病损,它对早期诊断、定位诊断、估计预后、评定疗效有重要作用。

脑诱发电位对诊断帕金森病有什么意义?

脑诱发电位(Evoked potentials)是继脑电图、肌电图之后的又一神经系统电生理检查方法。

与脑电图略有不同的是,诱发电位是通过给予身体某一部位适宜的,刺激,在中枢神经系统的相应部位检出与刺激相对应的电位来获得的。

由于应用了电子计算机技术、诱发电位检测已由繁列简,日臻完善,成为中枢神经系统及其传导通路病变的有效诊断手段。

由于诱发电位是电流、声、光和磁场等在机体外周的某个部位产生刺激(无痉及无创伤性),再由安放在中枢特定的相应部位的电极接收,经信号叠加后送人计算机处理而获得,故主要对发生在神经冲传导通路上的病变有较好的诊断价值。

例如,体诱发和磁运动诱发电位对发生在周围神经和锥体束的病变;视诱发电位对视网膜和视通路的病变;听诱发电位对耳蜗及听通路上的病变,都能迅速作出诊断。

但对帕金森病,往往无法获得满意的结果,因为,此类病变部位主要位于大脑深部的某些核团,很少累及锥体束和视听通路。

研究表明,帕金森病患者一般体感诱发和听诱发电位均正常,即使患者临床上有明显症状甚至丧失劳动力,亦无明显特征性改变。

部分患者视诱发电位可以表现异常,据认为是与视网膜丛间层神经细胞中含有的多巴胺能细胞减少、多巴胺含量下降有关。

当然,由其它疾病引起的帕金森综合征,因可波及锥体束和视听通路,能引起诱发电位异常,所以可以利用诱发电位技术来鉴别是原发还是继发的帕金森。

此外,帕金森病伴痴呆患者其智能的相关电位可以出现异常。

因此,临床上可以借助P300技术对帕金病患者的智能水平作出评价。

总之,诱发电位检查对帕金森病并无很高的特异性,不能作为诊断依据,只有在个别情况下,为了鉴别诊断才做此项检查。

神经系统电生理检查一.脑电图(EEG)二.脑诱发电位三.肌电图四.神经传导速度五.重复神经电刺激一.脑电图EEG(一)定义(二)常规和特殊电极(三)诱发试验(四)正常EEG表现▲▲▲四要素(五)异常EEG▲▲▲(六)临床应用(一)定义:通过测定自发的有节律的生物活动以了解脑功能状态,是证实癫痫和进行分类的最客观的手段.(二)常规和特殊电极检查方法1.常规检查方法:参考电极为双耳垂.电极可采用单电极和双电极的连接方法2.特殊电极检查:1)蝶骨电极检查:提高颞叶癫痫脑电图诊断的阳性率2)鼻咽电极:少用3)深部电极:具有并发症为出血和感染(三)诱发试验1.过度换气:让患者加快呼吸频率和深度,引起短暂性呼吸碱中毒,使常规检查难以记录到的,不明显的异常变得明显.过度换气持续时间为3分钟.2.闪光刺激:为EEG的常规检查项目之一,特别是对光敏感的癫痫有重要的价值3.睡眠EEG:半数以上的癫痫发作和睡眠有关,部分患者只在睡眠中发作.所以可以提高检查阳性率(四)正常表现EEG▲▲▲四要素:1.频率1)a波: 频率为8~12HZ2)β波: 频率为13~25HZ 快波在清醒,安静和闭眼时3)o 波: 频率为4~7HZ4)§波: 频率为<4HZ 慢波2.波幅低波幅: <25uV 中等波幅: 25~75uV 高波幅: >75uV3.波形1)儿童EEG: 主要以慢波为主,随着年龄增加就a波逐渐增多.14~18岁即成人式A. 快眼动相:主要以低波幅的o波wizhu和间歇出现低电压的a波为主的混合频率电活动(1)1期:即困倦期,a波逐渐小时,被低波幅的慢波取代2)睡眠EEG: B. 慢动眼睡眠期(2)2期:浅睡眠期,在地波幅脑电波的基础上出现睡眠纺锤波正常波形(3)3期::在睡眠纺锤波的基础上出现高波波幅的慢波§,但是其比例在50%以下(4)4期: 纺锤波逐渐减少至消失,§波比例在50%以上4.位相: 负相表现为向上的波形,相反正向波表现为向下的波形(五)异常EEG1.弥漫性慢波: 为最常见的异常表现,无特异性. 见于各种原因导致的弥漫性脑病,缺氧性脑病,中枢性系统病变和脱髓鞘脑病等2.▲局灶性慢波:是局部脑实质病变导致的.见于局灶性癫痫,脑脓肿,局灶性硬膜下或硬膜外血肿3.三相波:▲▲▲通常为中至高波幅,频率为低频的负—正—负或者正—负—正波.见于肝性脑病和其他中毒代谢性脑病4.癫痫样放电:▲▲▲包括了棘波,尖波,棘慢波综合,多棘波,尖慢波综合以及多棘慢波综合50%以上患者在癫痫发作的间期记录到癫痫样放电,放电的类型不同常提示不同的癫痫综合征.●1)多棘波和多棘慢波综合伴有肌阵挛: 提示全身性癫痫和光敏感癫痫●2)双侧同步,对称,每妙3次重复出现的高波幅的棘慢波综合波: 提示失神发作(六)临床应用▲▲:1.EEG主要用于癫痫的诊断,分类和病灶的定位2.区别脑部器质性或功能性病变和弥漫性或局限性损害以及脑炎,中毒性和代谢性等各种原因引起脑病的辅助诊断二.脑诱发电位(一)定义(二)躯体感觉诱发电位(三)视觉诱发电位(四)听觉诱发电位(五)磁刺激运动诱发电位(六)事件相关电位(一)脑诱发电位的定义:ECP指的是中枢系统在感受体内外各种特异性刺激所产生的生物电活动,该检查技术主要是可以了解脑的功能状态(二)躯体感觉诱发电位1.定义2.刺激部分3.波形命名4.波形判断5.临床应用1.定义:指的是刺激肢体末端粗大感觉纤维,在躯体感觉上行通路不同部位记录的电位,主要反映的是周围神经,脊髓后束和有关神经核,脑干,丘脑和丘脑放射和皮层感觉功能2.刺激部位:常为上肢的正中神经和尺神经,下肢的胫后神经和腓总神经上肢记录部位为: Erb’s点,颈椎棘突和头部相应的感觉区下肢记录部位为腘窝,臀点,T12和头部相应区3.波形命名命名原则: 极性(波峰向下为P,向上为N)+潜伏期,如潜伏期为14ms,波峰向下的波称为P14 4.波形判断1)SEP:异常的判断标准: 潜伏期>平均值+3SD, 波幅明显降低伴有波分化不良2)SEP影响主要因素: 性别, 年龄和温度5.临床应用:应用于: 吉兰---巴雷综合征(GBS),颈椎病,后侧索硬化综合征,多发性硬化(MS)和脑血管等感觉通路的病变诊断和评价(三)视觉诱发电位1.定义2.描记3.波形分析4.应用1.定义:经头皮记录的枕叶皮层对视觉刺激产生的电活动2.描记:常用黑白棋盘格翻转刺激VEP(PRVEP)3.波形分析:PRVEP是一个由NPN组成的三相复合波,分布按照各自的潜伏期命名为N75,P100,和P145 在正常情况下P100潜伏期最为稳定和波幅高,是唯一可靠的成分4.应用:应用于:1)多发性硬化(MS) 2)青光眼3)帕金森病4)皮质盲5)婴幼儿视敏度的检查(四)听觉诱发电位:1.定义2.描记3.波形分析4.应用1 .BAEP:指的是经耳机传出的声音刺激听神经传导通路在头顶的记录电位.2.描记多采用短声刺激3.波形分析:正常的BAEP由5个波构成. I波起源于听神经, II波起源于耳蜗神经核III为上橄榄核IV波为外侧丘系V波起源于下丘脑的中央核团区4.应用:1)客观的评价听力2)桥脑小脑肿瘤: I—III波间期延长,出现早.肿瘤为内侧型仅有I波或I波和II波脑干内肿瘤III波和V波消失3)MS:单侧损害多见,主要表现为V波波幅降低或消失4)脑死亡: 脑死亡的判断主要依据是EEG和SEP, 而BAEP的改变只是参考,早期有V波消失5)手术监护(五)磁刺激运动诱发电位:1.定义;经颅磁刺激大脑皮层运动细胞,脊髓和周围神经运动通路,在相应的肌肉上记录的复合肌肉动作电位2.应用:主要用于运动通路病变的诊断(六)事件相关电位1.定义;ERP是人退外界或环境刺激的心理反应,指人对某件事或信息进行认知加工时,通过叠加和平均技术在头颅表面记录的大脑电位. ERP中应用最为广泛的是P300电位2.P300的临床应用用于各种大脑疾病引起的认知功能障碍的评价三. 肌电图(一)定义(二)检查方法(三)异常EMG和临床意义(四)临床应用(一)定义EMG指的是同心圆针电极插入肌肉后,记录的肌肉安息状态和不同程度随意收缩状态下和周围神经刺激时各种电生理特性的电活动的一种技术. 广义上包括常规EMG, 神经传导速度NCV 重复神经电刺激RNSA(二)常规EMG检查1.适应症和临床意义: ▲脊髓前角细胞和其以下的病变是EMG检查的适应症其临床意义是: 主要是诊断和鉴别神经源性和肌源性损害2.检查方法:包括在静息下,轻度肌肉收缩下和大力收缩状态下测定结果3.异常自发电位:▲▲▲1)纤颤电位:由于失神经支配的肌纤维运动终板对血中乙酰胆碱的敏感性提高引起的去极化或者失神经支配的肌纤维静息电位降低所导致的自动去极化产生的动作电位具体波形为: 双相波,先正相见于神经源性损害和肌源性损害2)正锐波: 波形为双相波,起始为一正相波,之后为一时限较宽,波幅较低的福薄,形似V 字形临床意义同上3)束颤波:指一个或部分运动单位支配的肌纤维自发放电.多见于神经源性损害4)复合重复放电:(CRD):是一组肌纤维自发同步放电.发放过程通常没有波幅和频率的改变,声音如机关枪发放. 多见于进行性肌营养不良和炎性疾病和慢性失神经.4.▲▲▲肌强直放电:肌肉自主收缩或受机械刺激后出现的节律性放电. 放电过程中波幅和频率逐渐的衰减,扩音器可传出类似“飞机俯冲或者摩托车减速”的声音. 见于各种原因导致的肌肉强直,常见的有萎缩性肌强直, 先天性肌强直和副肌强直以及高钾血型周期性瘫痪等5.异常的MUAPs运动单位动作电位▲▲▲▲神经源性损害的波形改变: 波形时限增宽, 波幅增高和多相波见于脊髓前角细胞病变神经根病变神经丛和周围神经病等肌源性损害的波形改变: 波形时限缩短,波幅降低和多相波见于进行性肌营养不良,炎性肌病四.神经传导速度NCV(一)定义:用于评价周围神经传导功能的一项诊断技术,通常包括运动神经传导速度(MCV) F波和感觉神经传导速度(SCV)的测定(二)临床应用:▲▲▲1. 鉴别诊断脱髓鞘病变和轴索损伤脱髓鞘病变: 传导速度减慢, 潜伏期延长但是波幅不变轴索损伤: 波幅降低,但是传导速度不变2.F波和H反射F波是超强电刺激神经干在M波(肌肉复合动作电位)后的一个晚成分,由运动神经回返放电引起.F波的特点是其波幅不随刺激量变化而改变,重复刺激F波的波形和潜伏期变异大临床意义▲▲▲F波相对于MCV能很好的反应出运动神经近端的功能F波的异常表现为: 出现率低, 潜伏期延长,传导速度减慢和无反应等五.重复神经电刺激RNS1.定义指的是超强重复刺激神经干在相应肌肉记录复合动作电位,是检测神经肌接头功能的重要手段.2.正常和异常表现:1)正常人低频波幅递减在10%~15%以内,而高频刺激波幅递减在30%以下,而波幅递增在50%以下2)波幅递减: 低频波幅递减>15%和高频刺激波幅递减>30%3)波幅递增: 高频刺激波幅递增>100%3.RNS的临床意义▲▲▲诊断和鉴别突触前膜和后膜的病变,特别是重症肌无力和Lambert—Eaton综合征(肌无力综合征)重症肌无力的表现: 低频或高频刺激波幅递减肌无力综合征的表现: 低频刺激波幅递减,而高频刺激波幅递增。

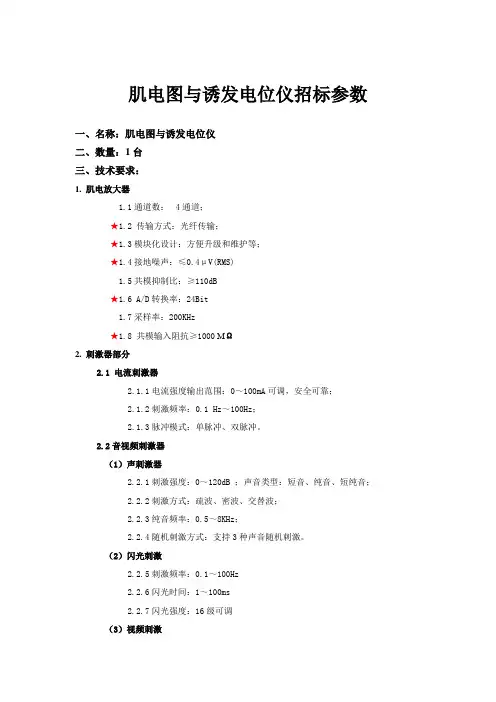

肌电图与诱发电位仪招标参数一、名称:肌电图与诱发电位仪二、数量:1台三、技术要求:1. 肌电放大器1.1通道数:4通道;★1.2 传输方式:光纤传输;★1.3模块化设计:方便升级和维护等;★1.4接地噪声:≤0.4μV(RMS)1.5共模抑制比:≥110dB★1.6A/D转换率:24Bit1.7采样率:200KHz★1.8 共模输入阻抗≥1000 MΩ2. 刺激器部分2.1 电流刺激器2.1.1电流强度输出范围:0~100mA可调,安全可靠;2.1.2刺激频率:0.1 Hz~100Hz;2.1.3脉冲模式:单脉冲、双脉冲。

2.2音视频刺激器(1)声刺激器2.2.1刺激强度:0~120dB ;声音类型:短音、纯音、短纯音;2.2.2刺激方式:疏波、密波、交替波;2.2.3纯音频率:0.5~8KHz;2.2.4随机刺激方式:支持3种声音随机刺激。

(2)闪光刺激2.2.5刺激频率:0.1~100Hz2.2.6闪光时间:1~100ms2.2.7闪光强度:16级可调(3)视频刺激2.2.8刺激图形:棋盘格、横条、竖条;2.2.9格数:4×4~64×322.2.10输出控制:全视野、半视野(上、下、左、右)、1/4视野(第I、II、III、IV象限)3.软件功能:3.1 体感诱发电位(SEP):上肢体感(USEP)下肢体感(LSEP)等3.2 听觉诱发电位(AEP):脑干听觉诱发电位(BAEP)中潜伏期诱发(MAEP)长潜伏期诱发(LAEP) 40Hz电位等3.3 视觉诱发电位(VEP):模式翻转视诱发(PRVEP)闪光视诱发(FVEP)3.4 事件相关电位(P300)3.5 神经电图:运动传导速度(MCS)多节段传导(SSCT)感觉传导速度(SCS)重复电刺激(RNS) F波反应(F-wave) H反射(H-reflex)瞬目反射(BR)皮肤交感反应(SSR)3.6 肌电图(EMG):运动单位自动分析(MUP)干扰相(重收缩)自动分析(IP)扫描肌电图(EMG)4.同心圆针及连接线部分采用进口元器件,可与进口设备兼容。

肌电图与诱发电位肌电图检查诊断是利用神经及肌肉的电生理特性,以电流刺激神经记录其运动和感觉的反应波;或用针极记录肌肉的电生理活动。

来辅助诊断神经肌肉疾患的检查。

肌电诊断检查基本上包括三大部份: 1.神经传导检查2.针极肌电图检查3.诱发电位检查。

临床上借着上述检查可帮助诊断中枢神经、外周神经及肌肉病变。

特别是对于下运动神经元、神经根、神经丛、神经肌肉接点,乃至肌肉的各种异常,神经传导检查及针极肌电图检查均可帮助侦测病变的性质 (区分神经病变或肌肉病变)、位置 (神经根、丛、或外围神经病变)及严重度,以协助正确临床诊断、选择治疗方式,及评估效果与预后。

诱发电位包括:体感诱发电位(SSEP);脑干听觉诱发电位(BAEP);视觉诱发电位(VEP)。

它们主要用于中枢神经系统的定性与定位断及病情的预后辨别。

如脑血管病、脑肿瘤、脑外伤、脊髓炎症、血管瘤、肿瘤、外伤及压迫所致的锥体束损害,脊髓后索损害以及听、视觉通路的损害。

肌电图检查的适应症前角性病损:如脊髓灰质炎、运动神经元病、脊髓空洞症、脊髓肿瘤、脊柱骨折导致的脊髓压迫;根性病损:颈椎病及腰骶椎间盘脱出所致的神经根的压迫、多发性神经根炎;周围性病损:各种性周围神经损伤、周围神经病、末梢神经炎。

神经肌肉接头病:重症肌无力症、肌无力综合征。

肌源性病损:各种肌炎、肌病如多发性肌炎、肌营养不良症、皮肌炎、各种药源性肌炎及各种原因引起的肌无力,肌萎缩及感觉障碍。

肌电图检查的禁忌症1、安装心脏起搏器、金属心导管者;2、开放性骨折或创伤伤口未愈合者;有外固定支架者;3、乙肝、血友病、血小板减少等有明显出血倾向者;4、意识不清、无法合作者。

肌电图检查的注意事项1、患者在相关科室就诊,开具肌电图检查申请单;2、若服用抗胆碱酯酶药(如新斯的明)要停药至少18小时后方能检查;3、检查前一天要洗澡、洗头,保持皮肤清洁。

不要戴首饰,不要涂擦头油、发胶等;4、检查前可吃喝。

穿宽松的内衣裤,以便检查时方便暴露检查肢体;5、检查时需要关闭随身携带的手机等电源开关以防干扰。

肌电-诱发电位临床应用临床上很多医生对肌电图还是比较陌生的,比较了解的可能也就神经内科、骨科、康复科等少数科室。

大家常说的肌电图一般都只是广义,肌电图其实包含很多检查项目,如神经传导速度测定检查、肌电图(针极肌电图)、F波、H波、重复神经电刺激、瞬目反射、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、P300等。

下面我简单介绍一下肌电图部分检查在临床上的应用,没讲到的以后有时间再逐渐跟大家一起探讨学习。

1、肌电图(EMG)在临床的应用常用的EMG检测方法:同心圆针电极肌电图:观察有无自发电活动、观察MUP的大小形态变化、鉴别神经源性和肌源性损害、排除神经肌肉接头病变。

自发电活动:一块肌肉上至少两处记录到,为肯定的异常。

注意:自发电活动的出现有2~3周的潜伏期,肌电检查最好在神经损伤2~3周后进行正尖波纤颤波:代表单根肌纤维在失神经支配后的自发收缩。

纤颤电位和正尖波的出现往往提示失神经支配的病理过程,但在一些炎性肌病或肌营养不良时也可出现。

束颤电位:临床上表现为肉眼可见的肌肉跳动,代表一个MU或MU的部分肌纤维的自发放电,正常人也可有束颤电位,称为“良性肌束颤动”,束颤电位在某些病理状态下较为常见,如前角细胞疾病脊髓型颈椎病、神经根病等。

束颤电位本身不能作为异常的绝对指征,除非伴有正尖或纤颤波。

肌肉轻收缩状态下,分析运动单位电位(MUP)运动单位的单次发放冲动,可引起其轴突支配的全部肌纤维的同步收缩,通过针电极所记录到的波形即运动单位电位(MUP),它是单个前角细胞支配的所有肌纤维电位的总和运动单位和运动单位电位波幅:峰—峰值时限:从偏离基线开始到再回到基线的时间相位:从偏离基线到再过基线为一个相位转折:没有过基线的电位改变 >50uV才有意义晚成分:与MUP有锁时关系,早期神经再支配上升时间:起始正相峰与紧接的大负峰之间的时间间隔神经源性损害:MUP时限-20%;波幅-70%,多相波百分比-,MUP复杂性增加和单纯的波幅增加没有特异性(早期轻度的损害较敏感),MUP不稳定提示正在进行再支配。