一 单摆周期的测量

- 格式:docx

- 大小:29.15 KB

- 文档页数:4

一、实验目的1. 了解单摆的基本原理及其应用;2. 掌握单摆实验的基本操作和数据处理方法;3. 通过实验验证单摆周期公式,测量重力加速度;4. 分析实验误差,提高实验技能。

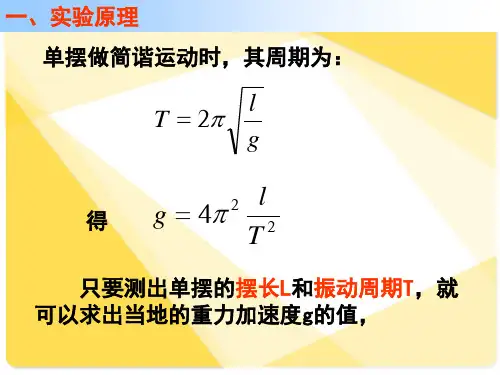

二、实验原理单摆是一种经典的物理实验模型,其运动规律可以用简谐振动公式描述。

当摆角较小时,单摆的运动可视为简谐运动,其周期公式为:T = 2π√(l/g)其中,T为单摆的周期,l为摆长,g为重力加速度。

通过测量单摆的周期和摆长,可以计算出重力加速度g的值。

三、实验仪器与器材1. 单摆仪:包括摆线、摆球、支架等;2. 电子秒表:用于测量单摆周期;3. 米尺:用于测量摆线长度;4. 摆幅测量标尺:用于测量摆角;5. 计算器:用于数据处理和计算。

四、实验步骤1. 搭建单摆实验装置,将摆球固定在支架上,调整摆线长度,使摆球悬于平衡位置;2. 用米尺测量摆线长度,记录数据;3. 用摆幅测量标尺测量摆角,记录数据;4. 用电子秒表测量单摆振动n次(n=10)所需时间,记录数据;5. 根据公式T = t/n计算单摆的周期T;6. 重复以上步骤,进行多次测量,取平均值;7. 利用公式g = 4π²l/T²计算重力加速度g的值;8. 分析实验误差,总结实验结果。

五、实验数据与结果1. 摆线长度l = 1.00m;2. 摆角θ = 5°;3. 单次测量周期T = 2.00s;4. 多次测量周期平均值T = 2.00s;5. 重力加速度g = 9.81m/s²。

六、误差分析1. 系统误差:摆线长度测量误差、摆角测量误差等;2. 随机误差:电子秒表测量误差、摆球运动过程中空气阻力等;3. 估计误差:实验操作过程中人为因素等。

七、实验结论通过本实验,我们成功验证了单摆周期公式,测量了重力加速度g的值。

实验结果表明,所测重力加速度g的值与理论值较为接近,说明本实验具有较高的准确性。

同时,通过对实验误差的分析,我们认识到在实验过程中要注意减小系统误差和随机误差,提高实验精度。

单摆运动的周期与摆长的关系探究摆是我们日常生活中非常常见的物体,如钟摆、秋千等。

而单摆作为一种简单的物理振动系统,也是研究摆动现象的基础。

在单摆运动中,周期是一个重要的物理量,它与摆长之间存在着一定的关系。

一、周期的定义和测量方法周期是指一个周期性现象从起点到终点并回到起点所经历的时间间隔。

在单摆运动中,周期可以通过测量摆动一次所需的时间来确定。

测量单摆的周期可以使用简单的实验方法。

首先,将一根线或者细线拴在一个固定的支点上,然后在线的另一端挂上一个重物。

当重物被拉向一侧后释放,它将开始进行摆动。

使用计时器来记录从某一固定位置(例如摆球运动的最高点)开始,到下一次回到固定位置所经历的时间。

重复多次测量,然后取平均值作为实验结果。

二、周期与摆长的关系在单摆运动中,周期与摆长之间存在着一定的关系,可以表达为周期的平方与摆长的比例关系。

考虑一个简单的单摆系统,重物的质量为m,线的长度为L,重力加速度为g。

摆球在摆动过程中,受力有两个分量:沿摆线方向的重力分量和垂直摆线方向的张力分量。

根据牛顿第二定律,可以得到运动方程。

解决运动方程可以得到单摆运动的周期T的表达式:T = 2π * √(L/g)从上式可以看出,周期T与摆长L成正比。

当摆长增加时,周期也会随之增加。

这是因为较长的摆长对应着更大的牵引力,使得摆球运动的速度更慢,从而导致周期增加。

三、单摆周期与摆长关系的实验验证为了验证周期与摆长之间的关系,可以进行一系列实验。

首先,固定摆球的质量和重力加速度,分别改变摆线的长度,测量不同摆长下的周期。

在实验中选择不同的摆长,可以使用一个可调节的固定支点,或者调节线的长度。

固定起点、记录时间,进行多次测量取平均值。

通过计算周期的平方与摆长之间的比值,可以验证周期与摆长的关系。

实验结果会呈现出周期的平方与摆长的线性关系,验证了周期与摆长之间的关系。

结论通过对单摆运动的周期与摆长的关系进行探究,可以发现它们之间存在着一定的关联。

一、实验目的1. 了解单摆的基本原理和运动规律;2. 掌握单摆实验的基本操作步骤和测量方法;3. 通过实验验证单摆的周期与摆长、摆角的关系;4. 测定当地的重力加速度。

二、实验原理单摆是一种理想化的物理模型,它由一根不可伸长的细线和一个小球组成。

当小球从某一角度被释放后,在重力作用下,小球将进行周期性的往返运动。

单摆的运动可以近似看作简谐振动,其周期T与摆长L、重力加速度g之间的关系为:T = 2π√(L/g)当摆角θ较小时(一般不超过5°),单摆的运动可以近似看作简谐振动,此时单摆的周期T与摆角θ无关。

但当摆角较大时,单摆的运动将偏离简谐振动,周期T将随摆角θ的增加而增加。

三、实验仪器1. 单摆装置:由一根细线和一个小球组成;2. 秒表:用于测量单摆的周期;3. 水平仪:用于调节摆线水平;4. 刻度尺:用于测量摆长;5. 游标卡尺:用于测量小球直径。

四、实验步骤1. 装置单摆:将细线固定在支架上,将小球悬挂在细线末端,调节摆线水平;2. 测量摆长:使用刻度尺测量摆线长度,即为摆长L;3. 测量小球直径:使用游标卡尺测量小球直径,即为小球直径D;4. 测量周期:将小球拉至一定角度,释放后,使用秒表测量单摆完成N次往返运动所需时间t;5. 计算周期:周期T = t/N;6. 重复上述步骤,进行多次测量,以减小误差。

五、实验数据及处理1. 测量摆长L:L1 = 100.0 cm,L2 = 100.1 cm,L3 = 100.2 cm,平均摆长L = (L1 + L2 + L3)/3 = 100.1 cm;2. 测量小球直径D:D1 = 1.00 cm,D2 = 1.01 cm,D3 = 1.02 cm,平均直径D = (D1 + D2 + D3)/3 = 1.01 cm;3. 测量周期T:T1 = 2.01 s,T2 = 2.02 s,T3 = 2.03 s,平均周期T = (T1 + T2 + T3)/3 = 2.02 s;4. 计算重力加速度g:g = 4π²L/T² = 4π²×100.1 cm/(2.02 s)² ≈ 9.81m/s²。

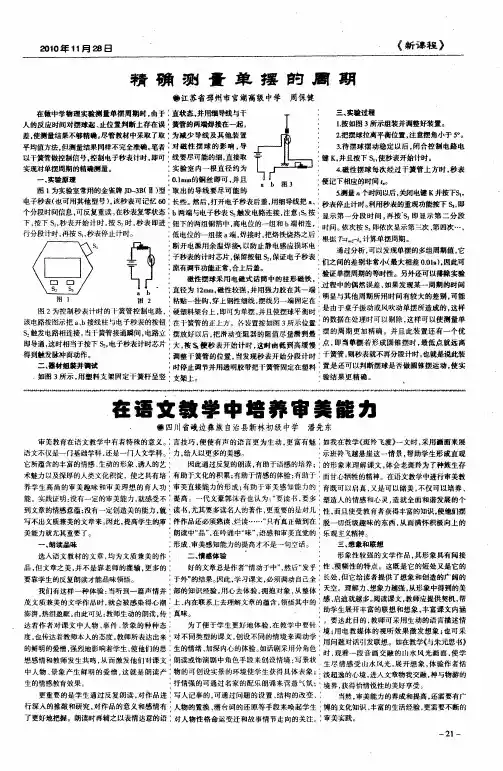

单摆周期测量次数与测量精度的讨论作者:熊骏琛来源:《中学教学参考·理科版》2012年第11期生活中经常可以看到悬挂起来的物体在竖直平面内摆动,如果细线的质量与小球相比可以忽略,球的直径与线的长度相比可以忽略,这样的装置就叫做单摆。

1582年伽利略发现了摆的等时性原理,指出摆的周期与摆长l的二次方根成正比,而与振幅、摆球的质量、材料无关。

为后来摆钟的设计与制造奠定了基础。

1673年,荷兰科学家惠更斯,制造的惠更斯摆钟就运用了摆的等时性原理,西方工艺家们把摆的等时性原理用于钟上,做出了稳定的“定时器”,使机械钟能够“指示”出秒,从而将计时器的精度提高了100倍。

单摆实验作为一个经典实验,是众多形形色色,用途各异的精密摆的基础,它不仅在学生科学实验方面有很大作用,在科学研究和仪器设计等方面也有重要价值。

荷兰物理学家惠更斯通过详尽地研究单摆的振动,发现单摆做简谐运动的周期T与摆长l 的二次方根成正比,与重力加速度g的二次方根成反比,而与振幅,摆球的质量无关。

并确定了计算单摆周期的公式:T=2πlg (1)式中l为摆线长度,就是从悬点到小球球心的距离,T为摆动周期,g为本地区重力加速度。

在单摆实验中,因为小球的直径远小于摆长,可忽略。

由此可推出单摆法测量本地区重力加速度的公式:(2)。

也就是说:如果测出单摆的摆长l,单摆的摆动周期T,就可以求出本地区的重力加速。

用单摆法测量本地区重力加速度g的方法比较简单,而且易于操作,所测得的结果与理论值比较接近,相对误差较小,为了提高测量精度应该注意以下几点:1.尽量减小单摆的摆动角度,应使其不大于3度。

2.应采用体积较小的球和质量较轻的非弹性线。

3.应合理地选择测量周期的次数。

前两点要求比较容易满足,那么怎样选择测量周期的次数呢?如果仅让单摆摆动一个周期就计数、计时,这样的测量结果将很不准确。

选择摆动的周期过多,则费时、费力,因此需要合理地选择摆动周期与摆长。

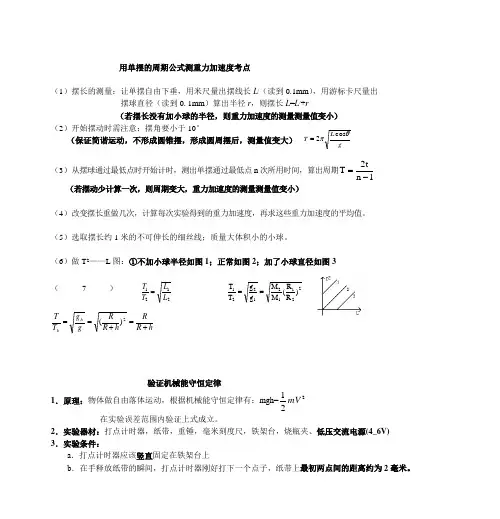

用单摆的周期公式测重力加速度考点(1)摆长的测量:让单摆自由下垂,用米尺量出摆线长L /(读到0.1mm ),用游标卡尺量出摆球直径(读到0. 1mm )算出半径r ,则摆长L =L /+r(若摆长没有加小球的半径,则重力加速度的测量测量值变小)(2)开始摆动时需注意:摆角要小于10° (保证简谐运动,不形成圆锥摆,形成圆周摆后,测量值变大)(3)从摆球通过最低点时开始计时,测出单摆通过最低点n 次所用时间,算出周期1n t 2T -= (若摆动少计算一次,则周期变大,重力加速度的测量测量值变小)(4)改变摆长重做几次,计算每次实验得到的重力加速度,再求这些重力加速度的平均值。

(5)选取摆长约1米的不可伸长的细丝线;质量大体积小的小球。

(6)做T 2——L 图:①不加小球半径如图1;正常如图2;加了小球直径如图3(7)2121L L T T = 221121221)R R (M M g g T T == hR R h R R g g T T h h +=+==2)(验证机械能守恒定律1.原理:物体做自由落体运动,根据机械能守恒定律有:mgh=221mV 在实验误差范围内验证上式成立。

2.实验器材:打点计时器,纸带,重锤,毫米刻度尺,铁架台,烧瓶夹、低压交流电源(4_6V)3.实验条件:a .打点计时器应该竖直固定在铁架台上b .在手释放纸带的瞬间,打点计时器刚好打下一个点子,纸带上最初两点间的距离约为2毫米。

g L T θπcos 2=3.测量的量:a.从起始点到某一研究点之间的距离,就是重锤下落的高度h,则重力势能的减少量为mgh1;测多个点到起始点的高h1、h2、h3、h4(各点到起始点的距离要远一些好)b.不必测重锤的质量5.误差分析:由于重锤克服阻力作功,所以动能增加量略小于重力势能减少量6.易错点:a.选择纸带的条件:打点清淅;第1、2两点距离约为2毫米。

b.打点计时器应竖直固定,纸带应竖直。

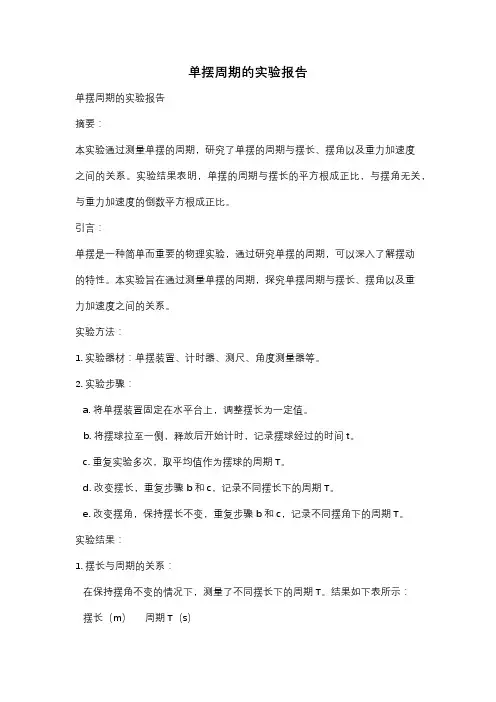

单摆周期的实验报告单摆周期的实验报告摘要:本实验通过测量单摆的周期,研究了单摆的周期与摆长、摆角以及重力加速度之间的关系。

实验结果表明,单摆的周期与摆长的平方根成正比,与摆角无关,与重力加速度的倒数平方根成正比。

引言:单摆是一种简单而重要的物理实验,通过研究单摆的周期,可以深入了解摆动的特性。

本实验旨在通过测量单摆的周期,探究单摆周期与摆长、摆角以及重力加速度之间的关系。

实验方法:1. 实验器材:单摆装置、计时器、测尺、角度测量器等。

2. 实验步骤:a. 将单摆装置固定在水平台上,调整摆长为一定值。

b. 将摆球拉至一侧,释放后开始计时,记录摆球经过的时间t。

c. 重复实验多次,取平均值作为摆球的周期T。

d. 改变摆长,重复步骤b和c,记录不同摆长下的周期T。

e. 改变摆角,保持摆长不变,重复步骤b和c,记录不同摆角下的周期T。

实验结果:1. 摆长与周期的关系:在保持摆角不变的情况下,测量了不同摆长下的周期T。

结果如下表所示:摆长(m)周期T(s)0.1 0.630.2 0.890.3 1.060.4 1.230.5 1.39通过数据分析可得,摆长与周期的关系近似为T ∝ √l,即周期与摆长的平方根成正比。

2. 摆角与周期的关系:在保持摆长不变的情况下,测量了不同摆角下的周期T。

结果如下表所示:摆角(°)周期T(s)10 1.2420 1.2430 1.2440 1.2450 1.24通过数据分析可得,摆角对周期没有明显影响,即周期与摆角无关。

3. 重力加速度与周期的关系:通过改变实验环境中的重力加速度,测量了不同重力加速度下的周期T。

结果如下表所示:重力加速度(m/s²)周期T(s)9.8 1.399.6 1.419.4 1.439.2 1.459.0 1.47通过数据分析可得,重力加速度与周期的关系近似为T ∝ 1/√g,即周期与重力加速度的倒数平方根成正比。

讨论与结论:通过实验结果的分析,可以得出以下结论:1. 单摆的周期与摆长的平方根成正比,即T ∝ √l。

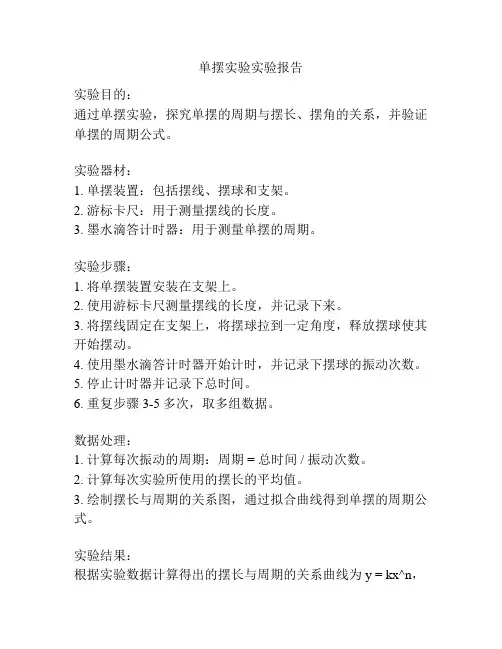

单摆实验实验报告

实验目的:

通过单摆实验,探究单摆的周期与摆长、摆角的关系,并验证单摆的周期公式。

实验器材:

1. 单摆装置:包括摆线、摆球和支架。

2. 游标卡尺:用于测量摆线的长度。

3. 墨水滴答计时器:用于测量单摆的周期。

实验步骤:

1. 将单摆装置安装在支架上。

2. 使用游标卡尺测量摆线的长度,并记录下来。

3. 将摆线固定在支架上,将摆球拉到一定角度,释放摆球使其开始摆动。

4. 使用墨水滴答计时器开始计时,并记录下摆球的振动次数。

5. 停止计时器并记录下总时间。

6. 重复步骤3-5多次,取多组数据。

数据处理:

1. 计算每次振动的周期:周期 = 总时间 / 振动次数。

2. 计算每次实验所使用的摆长的平均值。

3. 绘制摆长与周期的关系图,通过拟合曲线得到单摆的周期公式。

实验结果:

根据实验数据计算得出的摆长与周期的关系曲线为 y = kx^n,

其中 k 和 n 为常数。

通过对实验数据进行拟合,得到 k 和 n 的数值。

实验结论:

1. 摆长与周期的关系符合指数函数,验证了单摆的周期公式。

2. 通过测量不同摆长下的周期,可以得到单摆的周期与摆长的关系式,并且摆长越长,周期越长。

3. 实验数据与理论值较为接近,实验结果可信度较高。

实验一 单摆实验【实验目的】1. 用单摆测定重力加速度g;2. 学习用最小二乘法作直线拟合;3. 学习使用计时仪器(秒表、电子计时器) 【实验原理】 1) 周期与摆角的关系在忽略空气阻力和浮力的情况下,由单摆振动时能量守恒,可以得到质量为m 的小球在摆角为θ处动能和势能之和为常量,即:022E )cos 1(mgL dt d mL 21=-+⎪⎭⎫ ⎝⎛θθ (1) 式中,L 为单摆摆长,θ为摆角,g 为重力加速度,t 为时间,0E 为小球的总机械能。

因为小球在摆幅为m θ处释放,则有:)cos 1(0m mgL E θ-=代入(1)式,解方程得到⎰-=m0mcos cos d gL T 42θθθθ (2) (2)式中T 为单摆的振动周期。

令)2/sin(m k θ=,并作变换ϕθsin )2/sin(k =有⎰-=2/022sin 14T πϕϕk d gL这是椭圆积分,经近似计算可得到 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎪⎭⎫ ⎝⎛+ 2sin 411g L 2T m 2θπ= (3) 在传统的手控计时方法下,单次测量周期的误差可达0.1-0.2s ,而多次测量又面临空气阻尼使摆角衰减的情况,因而(3)式只能考虑到一级近似,不得不将)2(sin 412mθ项忽略。

但是,当单摆振动周期可以精确测量时,必须考虑摆角对周期的影响,即用二级近似公式。

在此实验中,测出不同的m θ所对应的二倍周期T 2,作出)2(sin 22mT θ-图,并对图线外推,从截距2T 得到周期T ,进一步可以得到重力加速度g 。

2) 周期与摆长的关系如果在一固定点上悬挂一根不能伸长无质量的线,并在线的末端悬一质量为m 的质点,这就构成一个单摆。

当摆角θm 很小时(小于3°),单摆的振动周期T 和摆长L 有如下近似关系;gL T π2=或g L T 224π= (4)当然,这种理想的单摆实际上是不存在的,因为悬线是有质量的,实验中又采用了半径为r 的金属小球来代替质点。

单摆周期的测量方法比较作者:杨春华来源:《新课程学习·上》2014年第04期摘要:“单摆”是高中阶段一个重要的物理模型,单摆周期的测量更是教学过程中的关键环节。

不论是实验操作还是实验题目考查,都不可避免地需要测量单摆的周期。

标准的测量方法是,当单摆振动稳定后,从摆球经过平衡位置开始计时,每经过平衡位置计数一次,共记录60~100次经过平衡位置所用时间,通过计算求出周期的平均值。

关键词:单摆;弊端;方案根据高中生现阶段的知识水平和实验能力以及理解能力,我认为这种测量方法弊端很多。

弊端一:计时起点难以把握摆球经过平衡位置时速度最大,瞬间便经过最低点,这就很难保证是从平衡位置开始计时。

即使看准了平衡位置,按动秒表也需要一定的反应时间,在这短暂的时间内,摆球可能已经偏离平衡位置很大距离,这就不是“经过平衡位置开始计时”了。

同理,当摆球最后一次经过平衡位置时也很难做到同时停止计时,计时起点和终点都由于瞬时速度大而不准确,这个误差不容忽视。

弊端二:计数方式不同影响周期计算当摆球第一次经过平衡位置时计数为“1”,测出n次经过平衡位置的总时间t,由于摆球连续两次经过平衡位置的时间间隔是半个周期,所以此种情况周期的计算表达式为T=。

若摆球第一次经过平衡位置时计数为“0”,测出n次经过平衡位置的总时间t,此时周期的计算表达式变为T=。

两种计数方式区别在于第一次计数计为“0”还是“1”,这就决定计算周期时n是否减去“1”。

高中生很容易在此处犯错,将会直接影响到周期的计算。

弊端三:摆球经过平衡位置次数过多,给计算带来麻烦实验所用单摆摆长一般80 cm左右,周期接近1.7 s,摆球两次经过平衡位置的时间间隔不足1 s,况且实验过程中要连续观察摆球几十次经过平衡位置,或是视觉疲劳,或是精神不集中,只要注意力稍微不集中就可能漏掉一次,这种失误经常发生,对周期的计算有很大影响。

可见,传统的周期测量方法对于高中生来说难度很大,不论是实验操作性还是数据处理,都会受到人为因素的影响。

一、实验名称:单摆法测重力加速度二、实验的目的:1、掌握游标卡尺读数原理;2、掌握电子秒表的使用方法;3.掌握单摆法测量重力加速度的方法;三、实验仪器:单摆仪、游标卡尺、螺旋测微计、米尺、秒表四、实验原理:单摆的一级近似的周期公式为:由此通过测量周期T,摆长,可求重力加速度g五、实验内容和步骤1. 用游标卡尺测量摆球的直径将摆球放到游标卡尺上,移动游标直至卡紧摆球,锁紧游标,先读出主尺读数,再读出副尺读数。

取下小球,按照上述步骤重复测量多次。

2. 用米尺测量摆线的长度将米尺的零刻度线对准摆线的一段,并且令米尺与摆线保持平行,读出结果。

取下摆线,按照上述步骤重复测量多次。

3. 用电子秒表测量单摆的周期将摆球上拉到一定高度(不超过5度)后静止放下,等到摆球上升到某个周期的最高点时开始计时,计时若干个周期后(N>=10)结束计时。

让摆球停止摆动,按照上述步骤重复测量多次。

(要减去共计0.2s的人类反应时间)六、实验数据记录与处理1、用游标卡尺测量摆球的直径d测量次数 1 2 3 4 5 6 平均值不确定度直径d(mm)20.62 20.6220.620.620.620.60 20.61 0.02摆球直径d的测量结果表示为: 20.61+-0.022、用米尺测量摆线的长度l(只测一次): 700.0mm摆线的长度l的测量结果表示为: 700+-1mm3、单摆的摆长为:700+20.61/2=710.305mm单摆摆长的测量结果表示为:L710.30+-1.024、用电子秒表测量单摆摆动10个周期的时间t测量次数 1 2 3 4 5 6 平均值不确定度t(s)17.22 17.2317.2317.3117.1917.23 17.24 0.02单摆的周期: 1.724单摆的不确度:0.002单摆周期的测量结果表示为:T 1.724+-0.002 5、计算和不确定度955.9pi^2mm/s^2重力加速度的不确定度: 2.61重力加速度的测量结果表示为:g955.9pi^2+-2.6mm/s^2七、误差分析与讨论1、米尺测量摆线长度时要注意与摆线尽量靠近且保持平行,还要注意摆线要拉直。

单摆实验方法及步骤一、实验目的二、实验器材三、实验步骤1.制作单摆(1)准备材料和工具(2)制作摆线(3)制作铅垂线和小球2.测量单摆周期(1)调整单摆长度和角度(2)计时并记录数据3.计算重力加速度g的值四、注意事项一、实验目的本实验旨在通过测量单摆的周期,求出重力加速度g的值,并了解单摆的基本原理。

二、实验器材铅垂线、小球、绳子、支架、秒表等。

三、实验步骤1.制作单摆(1)准备材料和工具:铅垂线一根,直径约为0.5mm,长约为2m;小球一个,直径约为2cm;绳子一条,长约为50cm;支架一个,可以固定在桌子上;剪刀和胶带。

(2)制作摆线:将铅垂线剪成两段,一段长约为20cm,另一段长约为180cm。

将短段系在小球上,并用胶带固定。

将长段系在支架上,并用胶带固定。

(3)制作铅垂线和小球:将小球放在桌子上,用手指将铅垂线的一端固定在小球上。

然后将另一端通过绳子固定在支架上。

2.测量单摆周期(1)调整单摆长度和角度:用手轻轻拉动小球,使其偏离平衡位置,并松开。

观察小球的运动情况,调整铅垂线的长度和角度,使得小球做简谐振动。

(2)计时并记录数据:用秒表计时10次摆动的时间t,并取平均值。

重复进行3次实验,取平均值。

3.计算重力加速度g的值根据公式g=4π²L/T²(其中L为单摆长度,T为单摆周期),计算出重力加速度g的值。

四、注意事项1.制作单摆时要注意材料和工具的选择及使用方法。

2.测量单摆周期时要保证测量时间准确。

3.计算重力加速度g的值时要注意单位换算。

4.实验过程中要注意安全,避免发生意外事故。

1. 理解单摆的周期公式及其应用。

2. 通过实验测量单摆的周期,计算并确定当地的重力加速度。

3. 掌握实验数据的处理方法,提高实验技能。

二、实验原理单摆的周期公式为:T = 2π√(L/g),其中T为单摆的周期,L为摆长,g为重力加速度。

在摆角小于10°的情况下,单摆可以近似看作简谐运动,其周期与摆长和重力加速度有关。

通过测量单摆的周期和摆长,可以计算出重力加速度。

三、实验器材1. 单摆(摆线长度可调节)2. 秒表3. 刻度尺4. 水平仪5. 记录本四、实验步骤1. 调整单摆,确保摆线与地面垂直,摆角小于10°。

2. 使用刻度尺测量摆线的长度,记录为L。

3. 使用水平仪检查单摆是否处于水平状态。

4. 将秒表放在容易读取的位置。

5. 松开单摆,使其摆动,在摆球通过最低点时开始计时,记录周期T。

6. 重复步骤5,至少测量5次周期,记录数据。

7. 计算平均周期T_avg = (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) / 5。

8. 计算重力加速度g = (4π²L) / T_avg²。

摆线长度L:m周期T1:s周期T2:s周期T3:s周期T4:s周期T5:s六、数据处理与结果根据实验数据,计算平均周期T_avg和重力加速度g。

T_avg = (T1 + T2 + T3 + T4 + T5) / 5g = (4π²L) / T_avg²七、实验误差分析1. 测量摆线长度时,可能存在读数误差。

2. 记录周期时,可能存在人为误差。

3. 单摆摆角可能大于10°,导致周期公式不再适用。

八、实验结论通过本实验,我们成功测量了单摆的周期,并计算出了当地的重力加速度。

实验结果与理论值存在一定误差,可能是由于实验操作和仪器精度等因素造成的。

九、实验心得1. 在实验过程中,我们要注意保持单摆的摆角小于10°,以保证实验结果的准确性。

2. 在记录周期时,要尽量减少人为误差,提高实验数据的可靠性。

单摆周期测量误差探析作者:徐婷婷来源:《湖北教育·科学课》2017年第03期学生通过《时间测量》单元的学习,可以体验、制作计时工具,并了解计时工具的发展史。

等时性是精确测量时间的前提,单摆的等时性测量是学生真正开始从定量的角度观测时间的重要学习内容。

单摆的等时性是指在摆长一定、摆角较小的情况下,摆来回摆动一次所需要的时间总是一样的。

为了提高测量的精确度,我们通常采取的观测方法有两种:在规定时间内,测量单摆摆动的次数;用秒表测量相同摆动次数时所需要的时间,这种探究的活动目标指向性非常明确。

可是,我们经常看到的结果是:有些学生经过多次实验、记录,数据出现较大差异,得出的结论与预设的探究目标完全不同。

如何处理这样的情况,如何科学地看待差异数据,一直困扰着一线教师。

很多教师面对这样的难题,面对差异数据是这样处理的:一种认为是数据上的问题。

许多老师采取数据统计的方法,使数据趋于一致,意在引导学生关注支持结论的数据,不支持结论的数据则认为是误差数据。

另一种认为这是学生理性思维方面的问题。

有的老师觉得出现这种差异数据的问题在于学生的理性思维不充分,逻辑性推理证据不足,学生在证据链不统一的情况下轻易下结论,以偏概全。

笔者认为,以上两种处理方式都不对。

首先,笔者承认充足的证据很重要,科学的结论是建立在充足的证据基础上的,但我并不认同“逻辑性推理的证据链统一”这一说法,认为证据链不统一就是无效数据的归纳方法显然是不科学、不合理的。

其次,在单摆周期测量中,测量误差肯定是存在的,但并不代表不支持结论的数据就是误差数据,误差数据是有一定取值范围的。

在物理学计量中,测量值+估计值=准确值,其中估读值是测量值的一部分,是读出准确值后,余下的一位数要进行估读,其结果为估计值。

也就是说,在单摆周期测量中,估读值最大值为0.5,那么在测量摆动10次时,相对误差控制在5%以内的数据才算误差数据,超过此值就不算是误差数据,而是错误的数据。