特发性炎性肌病的诊治

- 格式:ppt

- 大小:10.37 MB

- 文档页数:52

2004年国际肌病协作组建议的iim分类诊断标准2004年国际肌病协作组建议的IIM(特发性炎症性肌病)分类诊断标准是针对特发性炎症性肌病的一项重要进展。

该标准的提出旨在统一临床医生和研究人员对于IIM的诊断和分类,以便更好地指导治疗和研究工作。

本文将对该分类诊断标准进行详细介绍,并对其在临床实践中的应用进行分析。

IIM是一组罕见的自身免疫性疾病,主要表现为对肌肉组织和皮肤的炎症性损害。

IIM包括多种亚型,如皮肌炎、多发性肌炎、婴儿型皮肌炎等。

这些疾病在临床上常常难以鉴别,而且病情的发展和治疗效果也存在很大差异。

因此,建立一个统一的分类诊断标准对于临床诊断和治疗十分重要。

2004年国际肌病协作组提出的IIM分类诊断标准主要包括以下几个方面:1.临床表现:对IIM的分类诊断首先需要根据患者的临床表现来进行。

这包括肌肉疼痛、无力、皮肤损害等症状的表现及持续时间。

此外,还需要进行全面的系统检查,包括关节、内脏器官等方面的检查。

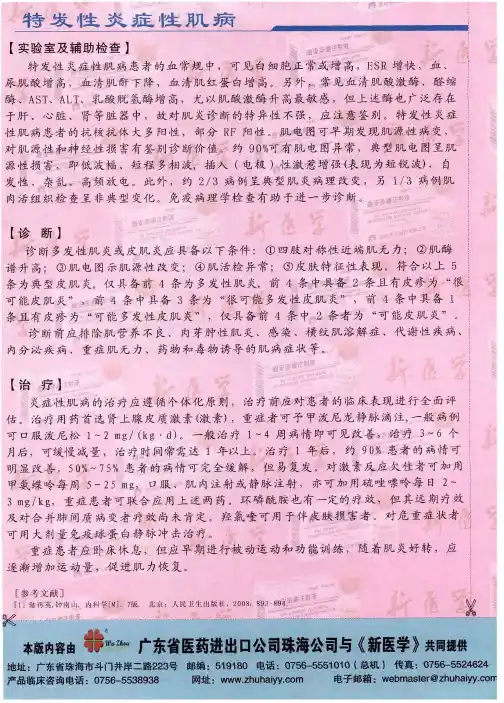

2.实验室检查:对于炎症性肌病,实验室检查是非常重要的。

这包括血液学检查、肌肉酶谱检查、免疫学指标等方面的检查。

这些检查可以帮助医生了解患者的炎症程度,以及可能存在的自身免疫异常。

3.影像学检查:影像学检查对于评估IIM的病变程度和范围也是十分重要的。

这包括X线、CT、MRI等影像学检查,可以帮助医生了解病变的部位和程度。

4.生物标志物检测:生物标志物是一种可以用来反映疾病状态和进展的生物化学指标。

对于IIM的分类诊断来说,生物标志物的检测可以帮助医生了解疾病的发展和预后。

以上是2004年国际肌病协作组建议的IIM分类诊断标准的主要内容。

这些标准的提出对于临床医生和研究人员来说具有重要意义。

首先,这些标准可以帮助医生更准确地对IIM进行分类诊断,从而指导治疗和监测病情变化。

其次,这些标准也为临床研究提供了统一的诊断和评估指标,有助于推动疾病的研究和治疗进展。

然而,虽然这些分类诊断标准对于IIM的临床诊断和研究工作具有重要意义,但在实际应用中也存在一些局限性。

特发性炎性肌病•诊疗规范特发性炎性肌病(idiopathic inflammatory myopathies,IIMs)是一组以累及皮肤和四肢骨骼肌为主要特征的自身免疫病。

IIMs的临床表现多种多样,异质性强。

随着对肌炎特异性抗体与肌肉病理的认识,IIMs的分类与诊疗取得了显著进展,但我国对其规范诊疗尚欠缺。

本文制定了特发性炎性肌病诊疗规范,旨在规范炎性肌病的诊断、临床分型与治疗。

IIMs的临床表现多种多样,异质性强,可将其分为:(1)皮肌炎、(2) 抗合成酶综合征、(3)免疫介导坏死性肌病、(4)多发性肌炎及(5)散发型包涵体肌炎等不同的亚型。

临床上以前三种亚型最为常见。

皮肌炎皮肌炎(dermatomyositis, DM)是IIMs最常见的一类亚型。

我国DM的发病率尚无准确的数据,各年龄段均可发病,女性相对多见。

一、临床表现DM常呈亚急性起病,在数周至数月内出现皮疹及四肢近端肌无力,少数患者可急性发病。

患者常伴有全身性表现,如发热、乏力、厌食及体重下降等。

(一)皮肤及骨骼肌受累的表现DM的皮肤受累表现多种多样。

常见的皮肤症状包括:1.Gottron疹:这是DM特征性的皮肤表现,表现为关节伸面,特别是掌指关节、指间关节或肘关节伸面的红色或紫红色斑丘疹,边缘不整,或融合成片,常伴有皮肤萎缩、毛细血管扩张和色素沉着或减退,偶有皮肤破溃(主要见于抗MDA5阳性患者)。

此类皮损亦可出现在膝关节伸面及内踝等处,表面常覆有鳞屑或有局部肿胀。

2.向阳性皮疹(heliotrope rash): 这是DM另一特征性的皮肤损害,表现为上眼睑或眶周的水肿性紫红色皮疹,可为单侧或双侧,光照加重。

3.甲周病变:甲根皱襞处可见毛细血管扩张性红斑或瘀点,伴有甲皱及甲床有不规则增厚。

4. “技工手”:表现为手指的掌面和侧面皮肤过多角化、裂纹及粗糙,类似于长期从事手工作业的技术工人手,故名“技工手”。

还可出现足跟部的表皮增厚、粗糙和过度角化,又称为“技工足”。

特发性炎症性肌病患者健康教育

(一)疾病简介

特发性炎症性肌病是一组病因未明的一组骨骼肌非化脓性炎症疾病。

主要临床表现是对称性四肢近端肌无力,全身症状可有发热、关节痛、乏力、体重减轻等。

目前临床遵循个体化治疗原则,以药物治疗为主。

(二)健康指导

1.急性期应卧床休息,以减轻肌肉和关节负重,但提倡早期进行被动运动和功能训练,随着病情好转,可逐渐增加运动量,以促进肌力恢复。

2.给于高蛋白、高热量。

富含维生素。

无刺激易消化的饮食出现明照和吞咽困难的病人,宜进食流质或半流质食物,进食细嚼慢咽。

3.应用糖皮质激素等药物治疗时,要及时观察药物疗效和不良反应,定期监测血常规和肝肾功能等。

4.保持局部皮肤清洁,预防感染。

5.保持积极乐观情绪,积极配合治疗。

6.避免感染、寒冷、创伤等复发的诱因,育龄妇女避免妊娠和接种,以免加重病情。

7.定期复查,如出现四肢无力、呼吸困难、吞咽困难等表现,应立即就诊。

免疫抑制剂在特发性炎性肌病治疗中的应用摘要特发性炎性肌病(idiopathic inflammatory myopathies,IIMs)是一组以渐进性的近端肌无力为主要特征的免疫机制介导的疾病,主要包括多发性肌炎、皮肌炎、包涵体肌炎和免疫介导的坏死性肌病。

免疫抑制剂是一组对机体的免疫反应具有抑制作用的药物,能抑制免疫细胞的增殖及功能、减少机体的免疫反应,是治疗IIMs的重要药物。

本文介绍免疫抑制剂在IIMs治疗中的应用。

关键词特发性炎性肌病免疫抑制剂治疗特发性炎性肌病(idiopathic inflanunatory myopathies,IIMs)是一组少见的、以四肢近端肌受累为主要表现的获得性肌肉疾病,其临床异质性明显,目前丰要依据疾病的临床和肌肉病理学特点分为多发性肌炎(polymyositis)、皮肌炎(dennatomyositis)、包涵体肌炎(inclusion body myositis)和免疫介导的坏死性肌病(immune-mediated necrotizing myopathy)以及重叠性肌炎(overlap myositis)和非特异性肌炎(nonspecificmyositis)等。

随着各种肌炎特异性抗体(myositisspecific antibodies,MSAs)的不断被发现,日后也可能按抗体对IIMs 进行更精细的分类。

IIMs可亚急性或慢性起病,最常见的临床表现是近端肌无力,致使患者不能抬举物品过头、梳头、上楼和从椅子上起立困难,累及延髓肌和肋间肌后也可出现声嘶、吞咽困难和呼吸困难等症状,部分患者有肌肉疼痛症状。

皮肌炎患者可出现特征性皮疹。

IIMs患者还可有疲乏、发热和体重下降等全身症状,关节痛和(或)关节炎等关节表现,间质性肺炎、胸膜炎等肺部表现,心律失常、心肌炎等心脏表现,以及消化道和肾脏受累表现等。

骨骼肌外受累表现较多见于MSAs阳性的患者。

活动期IIMs患者的血清肌酶水平升高。

•全科医学讲堂•特发性炎性肌病的诊断与治疗张玉慧、宋为民\李志军21.亳州市人民医院风湿免疫科,安徽毫州236800:2.蚌埠医学院第一附属医院风湿免疫科,安徽蚌埠233004特发性炎性肌病(idiopathic inflam m atory myopathy,IIM)是一组以横纹肌和皮肤慢性炎症为特征的异 质性自身免疫性疾病,常常伴有皮肤、肺和关节病变引 起的肌外表现。

相关国际组织将IIM分为5种主要类 型:皮肌炎(》16111«1〇1«)^1丨8,01\1)、多发性肌炎(简称多 肌炎,polymyositis,PM)、免疫介导坏死性肌病(丨〇1-mune-mediated necrotising myopathy,IMNM)、散发性包 涵体肌炎(sporadic inclusion-body myositis,sIBM)和重 叠性肌炎(包括抗合成酶综(lr〇nie,ASS)。

IIM可以发生在任何年龄,DM有2个发 病高峰,5 ~ 15岁和45 ~65岁,PM平均起病年龄50 ~ 60岁。

1病因与发病机制IIM的病因及发病机制并未完全阐明,普遍认为 易感基因、环境、免疫和非免疫等因素均参与了 IIM的发病。

病毒感染和紫外线照射可能是疾病诱因,他汀 类降脂药、D-青霉胺、羟基脲等药物会导致类似肌炎的 临床和病理表现。

恶性肿瘤如各种实体恶性肿瘤和非 霍奇金淋巴瘤是肌炎发生的危险因素,恶性肿瘤相关 肌炎可能是一种副肿瘤综合征表现。

2诊断与鉴别诊断2. 1临床表现2.1.1全身表现包括发热、体重减轻、周身乏力等。

2.1.2皮肤DM特征性皮肤表现包括上眼睑或眶 周水肿性蓝紫色斑疹(向阳疹),掌指关节、指间关节、膝关节、肘关节等关节伸面紫红色斑疹(Gotten征),关节伸面可触及的紫红色斑丘疹(Gottron疹),可伴瘙 痒,阳光暴露后皮瘆可能加重。

Gottron疹或Gottron征 与系统性红斑狼疮不同的是,皮疹位于关节周围,一般 不累及关节间指骨皮肤。

诊疗荟萃特发性炎性肌病分类及诊断标准的变迁特发性炎性肌病(IIMs)是一组异质性的自身炎症性肌病,其共同特征是慢性肌肉炎症、皮疹、内脏器官损伤。

该组疾病不包括已明确病原体的感染性肌病,还需排除肌营养不良、代谢性肌病、已明确诊断的结缔组织疾病相伴随的肌肉炎症等。

IIMs主要包括以下5种临床亚型:皮肌炎(DM)、多发性肌炎(PM)、包涵体肌炎(IBM)、重叠性肌炎和免疫介导的坏死性肌病(IMNM)。

成人患者中以DM、PM和IBM多见,幼年型皮肌炎(JDM)是青少年特发性炎性肌病(JIIMs)患儿中最常见的临床亚型,约占JIIMs患儿人群85%。

1975年发布的Bohan和Peter标准(简称B/P标准)已被广泛用于PM和DM的定义及诊断。

数十年来,IIMs的分类及诊断标准不断变化更新,尤其近年来,肌炎特异性自身抗体(MSAs)及肌炎相关性自身抗体(MAAs)的发现大大促进了临床血清学的发展,对IIMs病理形态特征的深入认识也更新了相应的组织病理学标准。

2017年,欧洲抗风湿病联盟(EULAR)和美国风湿病学会(ACR)联合提出新的IIMs分类标准并进行验证。

文章回顾并评估自1975年B/P标准以来IIMs分类及诊断标准的变迁,重点介绍2017~2018年的最新研究进展。

IIMs分类及诊断标准历史回顾11975年Bohan和Peter标准1975年,美国学者AnthonyBohan和JamesB.Peter发表了第一个肌病的分类和诊断标准,为IIMs的早期识别及诊断奠定了基础。

该标准内容包括四肢近端肌无力、经典皮疹、血清肌酶谱升高、肌电图和组织病理学特异性表现5个方面,将IIMs分为5个亚组:DM、PM、DM/PM合并肿瘤、儿童DM/PM、DM伴器官结缔组织病(重叠综合征)。

DM和PM首次通过经典的DM皮疹进行区分,并提出了每个亚型“确诊”、“拟诊”和“可疑”诊断的说明,也提供了相应的排除标准。

鉴于其临床实践的可行性及简便性,B/P标准至今仍是临床应用最广泛的DM/PM分类及诊断标准。