自然区划绪论及第一章(已修改)

- 格式:ppt

- 大小:779.50 KB

- 文档页数:58

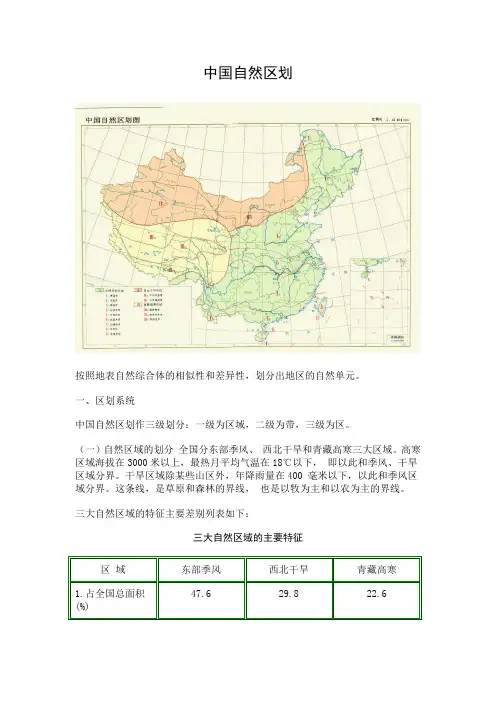

中国自然区划按照地表自然综合体的相似性和差异性,划分出地区的自然单元。

一、区划系统中国自然区划作三级划分:一级为区域,二级为带,三级为区。

(一)自然区域的划分全国分东部季风、西北干旱和青藏高寒三大区域。

高寒区域海拔在3000米以上,最热月平均气温在18℃以下,即以此和季风、干旱区域分界。

干旱区域除某些山区外,年降雨量在400 毫米以下,以此和季风区域分界。

这条线,是草原和森林的界线,也是以牧为主和以农为主的界线。

三大自然区域的特征主要差别列表如下:三大自然区域的主要特征区域东部季风西北干旱青藏高寒1.占全国总面积47.6 29.8 22.6 (%)(二)自然带的划分根据气温将全国分为14个自然带。

列表如下:自然带的划分指标(三)自然区的划分根据湿润状况(干燥度和降水量)、水文条件、地形高低、土壤性质、植被类型等。

各区划分指标不一,以具有某一自然特色为准。

全国共划出44个自然区。

二、分区概Ⅰ0.东部区域自大兴安岭西侧,沿内蒙古高原南,顺黄土高原西和青藏高原、南侧的半个中国,为东部季风区域。

冬半年盛行源自大陆的干冷偏北,夏半年盛行源自海洋的湿热偏南风。

南北跨纬度49°多,经热带、亚带和温带,气候明显不同,自然景观和农业状况差异很大。

Ⅰ1.寒温在大兴安岭北端,冬季长而甚冷,土壤长期冻结,有落叶针叶林,无霜期不足100天,只能勉强种一熟喜凉作物,例如春小麦、马铃薯等,以林业、牧畜、狩猎为主。

Ⅰ2.中温带相当东北地区。

冬季很冷,植物不能生长;夏季暖和,一年一熟。

可种喜凉作物,如春麦、甜菜等。

也可种喜温作物,如玉米、水稻等。

但生长最好的还是对温度要求较低的喜温作物,如大豆、高粱等。

目前冷害频繁,其根本原因,在于不恰当地扩种要求温度较高的中、晚熟喜温作物。

因此,按气候区划配置作物及其品种,是高产、稳产的重要途径。

本带温度南高北低,降水东多西少,但地形对农业影响很大,兴安岭、长白山以林业为主,三江平原和松辽平原是我国著名的“粮仓”。

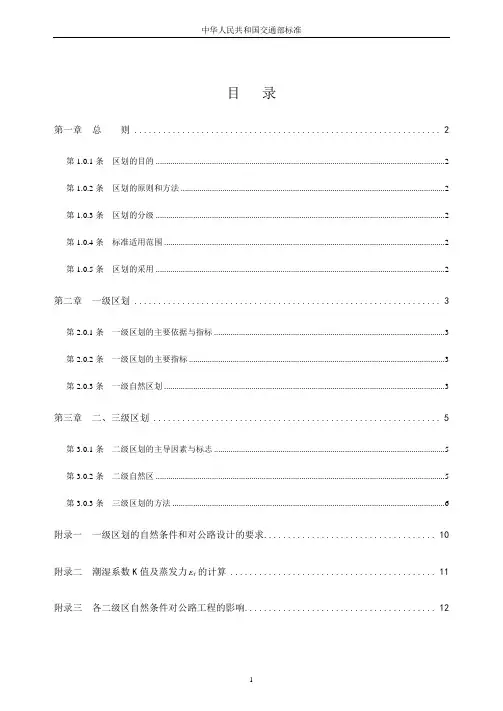

目录第一章总则 (2)第1.0.1条区划的目的 (2)第1.0.2条区划的原则和方法 (2)第1.0.3条区划的分级 (2)第1.0.4条标准适用范围 (2)第1.0.5条区划的采用 (2)第二章一级区划 (3)第2.0.1条一级区划的主要依据与指标 (3)第2.0.2条一级区划的主要指标 (3)第2.0.3条一级自然区划 (3)第三章二、三级区划 (5)第3.0.1条二级区划的主导因素与标志 (5)第3.0.2条二级自然区 (5)第3.0.3条三级区划的方法 (6)附录一一级区划的自然条件和对公路设计的要求 (10)附录二潮湿系数K值及蒸发力E的计算 (11)T附录三各二级区自然条件对公路工程的影响 (12)第一章总则第1.0.1条区划的目的为区分不同地理区域自然条件对公路工程影响的差异性,并在路基、路面的设计、施工和养护中采取适当的技术措施和采用合适的设计参数,以保证路基、路面的强度和稳定性,特制定本标准。

第1.0.2条区划的原则和方法自然区划以自然气候因素的综合性和主导性相结合为原则,采用地理相关分析为基础的主导标志法,从分析自然综合情况与公路工程的实际关系出发,选出具有分区意义的主导标志。

在确定区界时,还需进行地理相关分析对区界进行修正,以求其同一区内有相似的公路工程自然环境。

但综合性或主导因素原则,均应遵循地带性和分地带性理论。

第1.0.3条区划的分级为使自然区划便于在实践中应用,结合我国地理、气候特点,将全国的公路自然区划分为三个等级。

一级区划首先将全国划分为多年冻土、季节冻土和全年不冻三大地带,再根据水热平衡和地理位置,划分为冻土、湿润、干湿过渡、湿热、潮暖、干旱和高寒七个大区。

二级区划是在一级区划的基础上以潮湿系数为主进一步划分。

三级区划是在二级区划内划分更低一级的区域或类型单元。

本标准仅规定一、二级区划,其具体划分详见”中华人民共和国公路自然区划图“。

第1.0.4条标准适用范围本标准为在公路规划、设计中考虑不同地理区域的自然条件对公路工程的影响,特别为在路基、路面的设计、施工、养护中确定技术措施和设计参数提供了依据,适用于新建和改建的公路工程。

自然保护区概论(规划)绪论1.自然保护区的基本概念1.1自然是自然发生、自然生存和自然发展的事物的总称。

1.2自然资源自然界中人类可以直接获得用于生产和生活的物质。

如矿藏、动物、植物、水体、土壤等⑴不可更新资源⑵可更新资源⑶取之不尽的资源1.3自然资源保护对自然界中人类可以直接获得用于生产和生活的物质进行合理开发、利用、保护,使之能为人类永续利用。

自然资源遭到严重破坏的主要现象:⑴森林面积日益缩小,正在削弱环境养育人类的能力。

⑵滥垦草场,过度放牧,草原日益退化和沙化。

⑶耕地迅速减少,土壤肥力下降,水土流失严重。

⑷大气、水体污染严重,环境质量逐渐恶化。

⑸矿产资源掠夺式开采,综合利用程度低,浪费严重。

1.4自然保护主要指对自然环境和自然资源的保护。

目的在于保护、增殖和合理利用自然资源。

自然保护的对象和任务:⑴确保可更新自然资源的永续利用。

⑵在自然灾害发生时保护自然资源不受危害。

⑶保护水的涵养。

⑷保护野外休养和娱乐的场所。

⑸保护环境的净化能力。

⑹确保自然生态系统的平衡。

⑺确保物种的多样性和基因库的发展。

⑻保护学术研究对象。

⑼保护宗教和文化遗产。

⑽保护乡土景观。

⑾保护弱者。

⑿保护稀有和濒危的动植物。

1.4自然保护区是在不同的自然地带和不同的自然地理区域内,划出一定范围将自然资源和自然、文化历史遗产保护起来的场所。

1.5自然保护区学是研究自然保护区的性质、职能、规划设计、管理及物种恢复、保护的理论和实践的应用科学。

2研究内容一切有关自然保护和自然保护区的知识都应该属于自然保护区学的研究范畴。

主要研究内容:⑴自然保护区名称的由来和含义。

历史背景、保护对象及意义⑵自然保护区的性质、类型、作用和职能。

⑶自然保护区在现代科学、经济和文化发展中的地位。

⑷自然保护区的发展简史。

⑸自然保护区的资源调查、规划设计、划分原则与标准。

⑹自然保护的生物学原理。

生物多样性保护、岛屿生物地理学、种群存活机制等。

⑺自然保护区的科学系统和管理体系。

第一章总论1.1项目背景延庆位于北京中心城区的上风上水方向,直接影响北京中心城区的生态环境质量,在北京市域生态空间格局中占有重要地位。

延庆县在北京市区、县定位中,被定位为生态涵养发展区,对北京市生态环境保护、建设起着极其重要的作用。

太安山位于延庆县旧县镇北部山区,与松山、玉渡山、白河堡、大滩等自然保护区相连接,共同形成了延庆县北部山区连续的自然保护带。

保护区特色突出,保存有大片生长良好的人工油松林、众多的野生动植物资源。

区内山势陡峭,峰峦连绵起伏,自然景观丰富,具有较高的保护价值。

保护区的建立,对保护首都生态环境,保护北京地区生物多样性起到了重要的作用。

太安山自然保护区1999年批准建立以来,在上级主管部门的大力支持和地方政府的领导下,在保护、管理工作上已取得一定效果,但由于保护区基础薄弱,保护建设经费不足,管理手段比较落后,科研、管理专业人才缺乏,在保护、建设等方面尚存在许多问题,特别是总体规划工作滞后,以至于保护区的建设工作无章可循,难于制定明确的长远发展目标,严重影响了保护和建设的发展水平和建设力度。

按照延庆县委县政府指示精神及相关部门的有关要求,国家林业局规划院受延庆县林业局委托编制《延庆县太安山自然保护区总体规划(2008—2015)》。

1.2规划依据(1)《中华人民共和国自然保护区条例》(1994年);(2)《中华人民共和国自然保护区总体工程设计标准》(1988年);(3)《中华人民共和国森林法》(1998年);(4)《中华人民共和国环境保护法》(1989年);(5)《中华人民共和国野生动物保护法》(1988年);(6)《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》(1992年);(7)《中华人民共和国野生植物保护条例》(1996年);(8)《森林防火条例》;(9)《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》(1985年);(10)《自然保护区类型与级别划分原则》(GB/T14529-93);(11)《自然保护区总体规划技术规程》(GB/T20399-2006);(12)《自然保护区生态旅游规划技术规程》(GB/T20416-2006);(13)《自然保护区工程项目建设标准》(试行);(14)《北京市林业自然保护区发展规划》(2008-2030);(15)《延庆生态县建设规划》;(16)《北京延庆年鉴》(2006年);(17)《延庆县志》;(18)实地调研资料。

第一篇自然区划基础第一章自然地理环境的组成和结构第一节自然地理环境的范围和边界一、自然地理学的研究对象及其基本特征1.有关概念地理学的研究对象是地球表面的地理环境,并不是整个地球。

地理环境:不含地球高空和内部的地球表层,即岩石圈、水圈、大气圈和生物圈相互接触之外。

地理环境与人类环境的含义并不完全相同,后者在不同的历史时期包含着不同的范围。

随着科学技术的发展,人类环境的范围已经并将不断扩大。

古代人类环境并不包括海洋,但随着航海事业的发展,海洋已成为人类环境的组成部分。

宇宙空间,包括地球高空和星际空间等,随着空间技术的发展,也将成为人类涉足之地,但并不因此成为人类生存或居住的环境。

生态系统与自然地理系统的区别:生态系统是指生物群体及其生境相结合而成的整体。

生境是指直接影响生物群体的那些环境因素的综合,即生态因子的总和,而起间接作用和影响的一些因子,如生物群落所处的地貌条件、根层以下的基质、地下水以及群落外界的其它因素等,统称为处境,即生态系统的立地背景。

生态系统的整体仅以生物有机体为中心,即包括生产者、消费者和分解者组成的生物界,它是联系那些直接有关的生态因子来进行研究的,整体中不包括处境在内。

自然地理系统是以自然地域为中心,通过有机界与无机界相互作用的过程,把处境、生境和生物群落综合起来进行整体性的、地域性的考察。

地域分异规律:自然地理环境(系统)及各组成要素,按确定的方向(有哪些?)发生有规律的空间分异的现象。

2.地理环境分类地理环境可分为两部分,即天然环境和人为环境。

天然环境是指那些只受到人类间接影响而自然面貌未发生根本变化的地理环境,如极地、高山、大荒漠、热带雨林、某些大沼泽、自然保护区及大洋中非主要航线通过的海域等。

人为环境则指那些在人类影响下自然面貌已发生重大变化的地区,包括农村和城市的“农业景观”和“城市景观”。

放牧草场及经过樵采的森林虽然保留草场和森林的外貌,但已发生相当大的变化,因此也被列入人为环境的范围。