病理学第四章炎症

- 格式:docx

- 大小:338.73 KB

- 文档页数:4

病理学第四章炎症第四章炎症第⼀节概述⼀、炎症的概念炎症:具有⾎管系统的活体组织对各种损伤因⼦的刺激所发⽣以防御反应为主的基本病理过程。

·并⾮所有活体动物都能发⽣炎症反应·炎症是损伤、抗损伤和修复三位⼀体的综合过程。

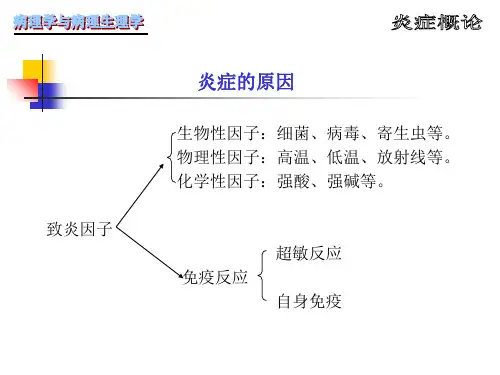

⼆、炎症的原因——1物理性因⼦2化学性因⼦3⽣物性因⼦4坏死组织5变态反应6异物三、炎症的基本病理变化——(变质、渗出、增⽣)·病变的早期以变质或渗出为主,后期以增⽣为主。

1.变质:炎症局部组织发⽣的变性和坏死。

2.渗出:炎症局部组织⾎管内的液体成分、纤维素等蛋⽩质和各种炎细胞经⾎管壁进⼊到⾎管外组织、体腔、体表、粘膜表⾯的过程。

·渗出是炎症最具特征性的变化,也是炎症的中⼼环节。

3.增⽣:间质细胞、实质细胞在炎症时会增⽣,与细胞⽣长因⼦有关。

·增⽣主要在炎症后期或慢性炎症表现最明显。

·炎症增⽣具有限制炎症扩散和修复损伤组织的作⽤。

四、炎症的局部与全⾝反应1.局部表现红:局部充⾎,最初动脉性充⾎,鲜红(氧合⾎红蛋⽩多)以后⾎流变慢淤⾎暗红⾊(脱氧⾎红蛋⽩多)。

肿:局部肿胀,充⾎和炎性渗出物。

热:动脉性充⾎,⾎流量多,流速快,代谢增强,产热增多。

痛:渗出物压迫神经末梢(如指头炎),炎症介质刺激神经末梢(PG缓激肽)。

功能障碍:实质细胞变性坏死,渗出物压迫阻塞,痛本⾝也影响功能。

2.全⾝反应——发热、末梢⾎⽩细胞数⽬改变、⼼率加快、⾎压升⾼,寒战、厌⾷。

(1)发热:外源性和内源性致热原共同作⽤的结果1) 外源性致热原:2内源性致热原:主要由⽩细胞产⽣的IL-1和TNF。

能作⽤下丘脑体温调节中枢,在局部产⽣PGE2引起发热。

·⼀定程度发热对提⾼机体免疫⼒有好处,不可⼀发热就退烧。

(2)末梢⾎⽩细胞计数升⾼、核左移。

机理:①⾻髓中动员出来的⽩细胞进⼊⾎循环。

②集落刺激因⼦(CSF,主要来⾃淋巴细胞、巨噬C)能促⾻髓造⾎前体细胞增殖。

第四章炎症第一节概述一、炎症的概念炎症:具有血管系统的活体组织对各种损伤因子的刺激所发生以防御反应为主的基本病理过程。

·并非所有活体动物都能发生炎症反应·炎症是损伤、抗损伤和修复三位一体的综合过程。

二、炎症的原因——1物理性因子2化学性因子3生物性因子4坏死组织5变态反应6异物三、炎症的基本病理变化——(变质、渗出、增生)·病变的早期以变质或渗出为主,后期以增生为主。

1.变质:炎症局部组织发生的变性和坏死。

2.渗出:炎症局部组织血管内的液体成分、纤维素等蛋白质和各种炎细胞经血管壁进入到血管外组织、体腔、体表、粘膜表面的过程。

·渗出是炎症最具特征性的变化,也是炎症的中心环节。

3.增生:间质细胞、实质细胞在炎症时会增生,与细胞生长因子有关。

·增生主要在炎症后期或慢性炎症表现最明显。

·炎症增生具有限制炎症扩散和修复损伤组织的作用。

四、炎症的局部与全身反应1.局部表现红:局部充血,最初动脉性充血,鲜红(氧合血红蛋白多)以后血流变慢淤血暗红色(脱氧血红蛋白多)。

肿:局部肿胀,充血和炎性渗出物。

热:动脉性充血,血流量多,流速快,代谢增强,产热增多。

痛:渗出物压迫神经末梢(如指头炎),炎症介质刺激神经末梢(PG缓激肽)。

功能障碍:实质细胞变性坏死,渗出物压迫阻塞,痛本身也影响功能。

2.全身反应——发热、末梢血白细胞数目改变、心率加快、血压升高,寒战、厌食。

(1)发热:外源性和内源性致热原共同作用的结果1)外源性致热原:2内源性致热原:主要由白细胞产生的IL-1和TNF。

能作用下丘脑体温调节中枢,在局部产生PGE2引起发热。

·一定程度发热对提高机体免疫力有好处,不可一发热就退烧。

(2)末梢血白细胞计数升高、核左移。

机理:①骨髓中动员出来的白细胞进入血循环。

②集落刺激因子(CSF,主要来自淋巴细胞、巨噬C)能促骨髓造血前体细胞增殖。

IL-1,TNF能促进CSF产生。

·反映机体的抵抗力和感染的严重程度。

·增多的白细胞,种类与病原体有关。

(3)血沉加快:Rbc沉降速度加快。

因为Rbc在血浆中悬浮稳定性↓—红细胞出现凹面相贴(叠连现象)—与血浆接触外表面↓↓与血浆摩擦力↓—沉降的快。

第二节急性炎症一、急性炎症过程中的血管反应(一)血流动力学改变——1.细动脉短暂收缩2.细动脉扩张、血流加速3.血管进一步扩张、血流速度减慢ps.白细胞边集游出、红细胞漏出(二)血管通透性增加——1.内皮细胞收缩2.内皮细胞损伤3.内皮细胞穿胞作用增强4.新生毛细血管高通透性二、急性炎症过程中的白细胞反应(一)白细胞渗出(1)边集和滚动(2)黏附—白细胞和血管内皮细胞粘着是细胞表面的粘附分子的作用,已知的粘附分子有四类:①选择蛋白类(3)游出②免疫球蛋白类(4)趋化作用③整合蛋白类④粘液样糖蛋白类(二)白细胞激活1.吞噬作用1)识别和粘着——调理素化吞噬非调理素化吞噬:甘露糖受体、清道夫受体2)吞入:吞噬细胞伸出伪足,包住颗粒——脱离细胞膜进入细胞内,形成含有的小体,称吞噬体,再与吞噬细胞内初级溶酶体融合形成吞噬溶酶体,细菌就在吞噬溶酶体内被杀死降解。

3)杀伤或降解——1.赖氧杀伤机制,这个机制靠的是活性氧代谢产物:超氧负离子(O2-)过氧化氢(H2O2)羟自由基(·OH)2.氧杀伤机制:①溶酶体内细菌通透性增加蛋白(BPI)能激活磷脂酶降解磷脂使微生物外膜通透增高和损伤②溶菌酶可溶解细菌细胞壁③嗜酸性粒细胞的主要碱性蛋白(MBP):对寄生虫具有毒性作用④酸性水解酶:吞噬细胞在吞噬过程中耗氧增加,糖酵解作用增加,乳酸增加,环境对细菌不利;并增强酸性水解酶的作用,降解死后的病原体。

⑤防御素(Defensin):存在于白细胞颗粒中,损伤病原微生物的细胞膜。

2.免疫作用:发挥免疫作用的细胞主要就是巨噬细胞、淋巴细胞、浆细胞。

(三)白细胞介导的组织损伤作用:白细胞产物:溶酶体酶、活性氧自由基、前列腺素、白细胞三烯三、炎症介质及在炎症过程中的作用·炎症介质是指一组在致炎因子作用下,由细胞或血浆释放的参与炎症反应并有致炎作用的化学介质。

·炎症介质的来源和主要作用1.细胞释放的炎症介质—1. 血管活性胺(组织胺和五羟色胺)1) 组织胺来源:肥大细胞(结缔组织中)、嗜碱性粒细胞、血小板等颗粒中。

2) 在炎症中的作用:a 细动脉扩张。

b 细静脉的通透性增高。

c 对嗜酸性粒细胞有趋化作用。

2. 花生的烯酸代谢产物:前列腺素和白三烯3. 白细胞产物:主要来自中性粒细胞和单核细胞4. 细胞因子和化学因子:5. 血小板激活因子(PAF):激活血小板、增加血管通透性、引起支气管收缩。

6. 一氧化氮:血管扩张、组织损伤、与活性氧代谢产物结合杀灭微生物。

7. 神经肽:如:P物质能增加血管通透性2.体液中的炎症介质—1. 补体系统:血液中一组球蛋白,近20种,具有酶活性。

补体多数以非激活状态存在,在激活后才起作用2. 激肽系统:激活后最终产物是缓激肽(九肽)3. 凝血系统和纤溶系统四、急性炎症的病理学类型(一)变质性类炎症以变质为主,渗出、增生都可有但不是主要的,如急性重型肝炎,主要表现肝细胞坏死,乙型脑炎,是神经细胞变性坏死为主要变化。

(二)渗出性类最常见,以渗出为主要变化(渗出浆液、白细胞为主)又根据渗出的内容分为浆液性炎、纤维素性炎、化脓性炎和出血性炎。

一)浆液性炎:以浆液渗出为主的炎症。

含有少量蛋白质(主要是白蛋白),少量中性粒细胞和纤维素。

发生部位:粘膜、浆膜和疏松结缔组织。

发生表皮、表皮下可形成水疱;发生浆膜引起体腔积液,如胸腔、腹腔、关节腔积液,发生粘膜浆液性类,又称浆液性卡它。

浆液性炎一般较轻,易恢复消退。

浆液渗出太多也会不利影响。

如心包胸腔大量积液可影响心肺功能。

二)纤维素性炎:以纤维蛋白原渗出为主的炎症,有大量纤维素。

发生部位:粘膜、浆膜和肺组织。

·发生粘膜的纤维素性炎,粘膜坏死组织、渗出的纤维素和中粒形成新的膜叫假膜,发生粘膜的纤维素性炎又称假膜性炎。

·发生在浆膜的纤维素性炎,如“绒毛心”。

纤维素成绒毛状,如不能完全吸收就可机化、粘连,心包腔闭塞――缩窄性心包炎,可严重影响心脏功能,需要手术剥离心包。

·由肺炎双球菌引起的大叶肺炎。

纤维素的吸收要靠中粒放出蛋白水解酶。

如纤维素太多或中粒太少,不能完全吸收则机化,可在浆膜发生浆膜粘连,或在肺内发生肉质变。

三)化脓性炎:以中粒渗出为主并有不同程度的组织坏死和脓液形成的炎症。

(脓液――脓性渗出物)由于病因不同,发生部位不同,又可分为:1. 表面化脓和积脓2. 蜂窝织炎:疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎,常发生皮肤、阑尾、肌肉。

3. 脓肿:局限性化脓性炎,并形成脓腔。

四)出血性炎:渗出物中含大量红细胞,表明血管损伤重。

常见于:流行性出血热、钩端螺旋体病、鼠疫五、急性炎症的结局(一)痊愈:完全痊愈、不完全痊愈(二)迁延为慢性炎症(三)蔓延扩散:病原微生物毒力强、数量多、机体抵抗力低,病原微生物不断繁殖,并沿组织间隙、血管或淋巴管蔓延。

1. 局部蔓延:沿组织间隙或自然管道,扩散蔓延,局部蔓延可形成糜烂、溃疡、瘘管、窦道。

2. 淋巴道蔓延:侵入淋巴管经淋巴液蔓延。

3. 血行蔓延:病原微生物进入血循环,引起蔓延。

(1) 菌血症:血中有细菌但未大量繁殖,不引起症状,细菌可很快被扑灭。

许多炎症早期都有菌血症。

(2)毒血症:细菌毒素或毒性产物入血,临床上出现全身中毒症状。

(寒战、发烧等)或休克(3) 败血症:细菌入血大量繁殖,产生毒素,引起全身中毒症状,并常有皮肤粘膜出血点第三节慢性炎症·慢性炎症是指持续数周甚至数年的病症,其中,连绵不断的炎症反应、组织损伤和修复反应相伴发生。

·分为两类:1.一般慢性炎症(非特异性慢性炎) 2.肉芽肿性炎(特异性慢性炎)·慢性炎症主要原因:①病原微生物持续存在,毒力较弱,又不容易被消灭掉。

②长期暴露,接触毒性因子,如矽肺就是长期吸入SiO2粉尘的结果。

③对自身组织产生免疫反应,自身免疫病如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。

一、一般慢性炎症病理变化特点:①常以增生为主要病理变化:纤维母细胞增生、小血管增生、实质细胞增生等。

②炎症病灶内浸润的细胞主要是淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞。

③组织破坏二、肉芽肿性炎(一)概念:以炎症局部巨噬细胞及其衍生细胞增生形成的结节状病灶(即肉芽肿)为特征的特殊类型的慢性炎症。

(二肉芽肿性炎常见原因、分类:①感染性肉芽肿——细菌、螺旋体、真菌和寄生虫等②异物肉芽肿——手术缝线、石棉、滑石粉等③原因不明:结节病(四)肉芽肿形成条件和组成:形成条件:不易消化的异物或病原微生物,长期刺激引起慢性炎症,同时引起免疫反应,形成肉芽肿。

肉芽肿主要成分:上皮样细胞,多核巨细胞。