太阳直射点的移动课

- 格式:ppt

- 大小:7.54 MB

- 文档页数:32

太阳直射点的移动-教案第一章:引言1.1 教学目标:让学生了解太阳直射点的概念及其在地球上的重要性。

引导学生关注太阳直射点的移动对地球气候和生态系统的影响。

1.2 教学内容:太阳直射点的定义及其与地球倾斜角度的关系。

太阳直射点在不同季节的移动规律。

太阳直射点移动对地球气候和生态系统的影响。

1.3 教学方法:通过图片和动画展示太阳直射点的概念和移动过程。

分组讨论太阳直射点移动对不同地区气候和生态系统的影响。

引导学生进行观察和记录太阳直射点的位置变化。

第二章:太阳直射点的定义和测量2.1 教学目标:让学生掌握太阳直射点的定义及其测量方法。

2.2 教学内容:太阳直射点的定义及其与地球倾斜角度的关系。

测量太阳直射点的方法和工具。

2.3 教学方法:通过图片和动画展示太阳直射点的定义和测量方法。

学生分组进行实际测量太阳直射点的活动。

引导学生进行观察和记录太阳直射点的位置变化。

第三章:太阳直射点的季节性移动3.1 教学目标:让学生了解太阳直射点在不同季节的移动规律。

3.2 教学内容:太阳直射点在春分、夏至、秋分和冬至时的位置。

太阳直射点移动的原因和影响因素。

3.3 教学方法:通过图片和动画展示太阳直射点在不同季节的移动规律。

学生分组进行模拟太阳直射点移动的实验。

引导学生进行观察和记录太阳直射点的位置变化。

第四章:太阳直射点移动对地球气候的影响4.1 教学目标:让学生了解太阳直射点移动对地球气候的影响。

4.2 教学内容:太阳直射点移动与地球气候的关系。

太阳直射点移动对不同地区气候的影响。

4.3 教学方法:通过图片和动画展示太阳直射点移动对地球气候的影响。

学生分组讨论太阳直射点移动对不同地区气候的影响。

引导学生进行观察和记录太阳直射点的位置变化。

第五章:太阳直射点移动对生态系统的影响5.1 教学目标:让学生了解太阳直射点移动对生态系统的影响。

5.2 教学内容:太阳直射点移动对生态系统的影响。

太阳直射点移动对植物生长和动物迁徙的影响。

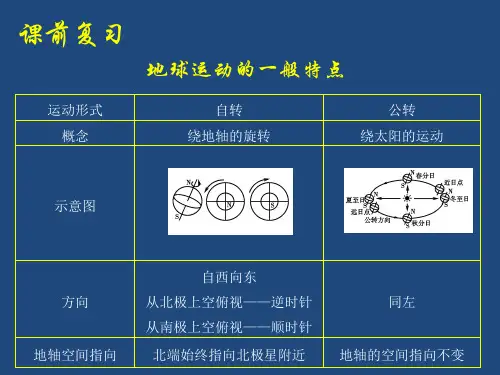

教案:太阳的移动规律年级:八年级学科:地理教学目标:1. 了解太阳在天空中的移动规律,掌握太阳直射点的变化和四季的形成。

2. 能够运用地理知识解释生活中的现象,提高学生的地理素养。

3. 培养学生的观察能力和思维能力,提高学生对地理学科的兴趣。

教学重点:1. 太阳在天空中的移动规律。

2. 太阳直射点的变化和四季的形成。

教学难点:1. 太阳直射点的变化和四季的形成。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 提问:同学们,你们知道太阳在天空中的移动规律吗?2. 引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

二、新课导入(10分钟)1. 讲解太阳在天空中的移动规律,包括太阳的升起、落下和太阳高度角的变化。

2. 讲解太阳直射点的变化,包括春分、夏至、秋分和冬至的特点。

3. 讲解四季的形成,包括太阳直射点变化对地球气候的影响。

三、实例分析(10分钟)1. 分析太阳直射点变化对日常生活中的一些现象,如农业生产、气候变化等。

2. 引导学生观察身边的地理现象,提高学生的观察能力。

四、课堂练习(10分钟)1. 发放练习题,让学生巩固所学知识。

2. 解答学生练习题中的疑问,及时纠正学生的错误。

五、小结(5分钟)1. 总结太阳在天空中的移动规律,太阳直射点的变化和四季的形成。

2. 强调地理知识在生活中的应用,提高学生的地理素养。

六、作业布置(5分钟)1. 布置作业:让学生绘制太阳在天空中的移动规律示意图。

2. 提醒学生关注身边的地理现象,培养学生的观察能力。

教学反思:本节课通过讲解太阳在天空中的移动规律,让学生掌握了太阳直射点的变化和四季的形成。

在教学过程中,注重引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

同时,通过实例分析,让学生了解地理知识在生活中的应用,提高了学生的地理素养。

在今后的教学中,将继续关注学生的学习兴趣,采用生动形象的教学手段,提高学生的学习积极性。

同时,加强课堂练习的针对性,及时纠正学生的错误,提高学生的学习效果。

太阳直射点的移动-教案一、教学目标1. 让学生了解太阳直射点的概念及其在地球上的移动规律。

2. 使学生掌握太阳直射点与地球自转、公转的关系。

3. 培养学生运用地理知识分析实际问题的能力。

二、教学内容1. 太阳直射点的概念:太阳直射点是指太阳光线垂直照射地球表面的点。

2. 太阳直射点的移动规律:太阳直射点随着地球的公转而在地球表面上移动,大致每年移动约23.5度。

3. 太阳直射点与地球自转、公转的关系:地球自转轴与公转轨道面的倾斜角度导致太阳直射点的移动。

4. 太阳直射点的分布:太阳直射点在地球表面上分布在热带、温带和寒带三个区域。

5. 太阳直射点移动对地球的影响:太阳直射点的移动影响地球上的气候变化、昼夜长短等现象。

三、教学重点与难点1. 教学重点:太阳直射点的概念、移动规律及其与地球自转、公转的关系。

2. 教学难点:太阳直射点移动规律的地球物理学原理。

四、教学方法1. 讲授法:讲解太阳直射点的概念、移动规律及其与地球自转、公转的关系。

2. 演示法:利用地球仪、动画等演示太阳直射点的移动过程。

3. 案例分析法:分析太阳直射点移动对地球实际问题的影响。

五、教学准备1. 教学课件:制作太阳直射点移动的动画演示课件。

2. 地球仪:准备一个地球仪用于演示太阳直射点的移动。

3. 案例资料:收集与太阳直射点移动相关的实际问题案例。

六、教学过程1. 导入新课:通过提问方式引导学生回顾地球自转和公转的基本知识,引出太阳直射点的概念。

2. 讲解太阳直射点的概念:解释太阳直射点的定义,强调其为太阳光线垂直照射地球表面的点。

3. 讲解太阳直射点的移动规律:阐述地球自转轴与公转轨道面的倾斜角度导致太阳直射点的周年移动。

4. 演示太阳直射点的移动:利用地球仪和动画演示太阳直射点在地球表面的移动过程。

5. 分析太阳直射点移动的影响:讨论太阳直射点移动对地球气候、昼夜长短等现象的影响。

6. 案例分析:引入实际案例,分析太阳直射点移动对地球的具体影响。

太阳直射点的移动速度规律

太阳直射点是指地球上纬度为0°的地方,也就是赤道。

由于地球自转和公转的影响,太阳直射点会在一年中不断移动。

太阳直射点的移动速度规律是什么呢?

首先,我们需要了解地球自转和公转的基本知识。

地球自转是指地球绕自身轴线旋转一周的运动,周期为24小时。

地球公转是指地球绕太阳运动一周的时间,周期为365.24天。

由于地球自转轴倾斜23.5°,所以太阳直射点会在赤道以北和以南的区域之间移动。

太阳直射点的移动速度规律可以用以下公式表示:

v = 2πRcosθ / T

其中,v表示太阳直射点的移动速度,R表示地球半径,θ表示太阳直射点的纬度,T表示地球公转周期。

根据这个公式,我们可以得出以下结论:

1. 太阳直射点在赤道上移动的速度最快。

因为赤道是地球的最大圆,所以太阳直射点在赤道上的纬度为0°,cosθ=1,所以v最大。

2. 太阳直射点在两个回归线上移动的速度较慢。

回归线是指夏至和冬

至时太阳直射点所在的纬度线,分别为23.5°N和23.5°S。

在这两个

纬度上,cosθ=cos23.5°≈0.92,所以v较小。

3. 太阳直射点在极圈上不移动。

在北极圈和南极圈的纬度上,cosθ=0,所以v=0。

综上所述,太阳直射点的移动速度规律是与太阳直射点所在的纬度有

关的。

在赤道上移动最快,在两个回归线上移动较慢,在极圈上不移动。

这个规律对于我们了解地球的运动和气候变化有着重要的意义。

太阳直射点的南北移动教案一、教学目标1. 让学生了解太阳直射点的概念及其在地球上的分布。

2. 使学生掌握太阳直射点南北移动的规律及原因。

3. 培养学生的观察能力和思考能力,提高他们对地理知识的兴趣。

二、教学重点1. 太阳直射点的概念及分布。

2. 太阳直射点南北移动的规律及原因。

三、教学难点1. 太阳直射点南北移动的规律及原因。

2. 如何在实际观察中验证太阳直射点的南北移动。

四、教学方法1. 采用讲授法,讲解太阳直射点的概念、分布及南北移动的规律。

2. 运用演示法,通过地球仪等教具展示太阳直射点的南北移动过程。

3. 利用观察法,引导学生观察太阳直射点的日常变化,验证南北移动的规律。

五、教学内容1. 太阳直射点的概念:太阳直射点是指太阳光线垂直照射地球表面的点,地球上有两个太阳直射点,分别为北回归线和南回归线。

2. 太阳直射点的分布:太阳直射点在地球上的分布随着地球绕太阳公转而发生变化,每年大致在北回归线和南回归线之间移动。

3. 太阳直射点南北移动的规律:太阳直射点在一年中的移动呈现出周期性变化,春分时太阳直射点位于赤道,随后逐渐北移,到达夏至时位于北回归线,南移,秋分时位于赤道,冬至时位于南回归线。

4. 太阳直射点南北移动的原因:地球自转轴的倾斜导致太阳直射点在地球表面的南北移动。

地球自转轴与地球公转轨道平面的夹角约为23.5度,使得太阳直射点在不同季节呈现出南北移动的规律。

5. 验证太阳直射点的南北移动:引导学生观察太阳高度角的变化,通过测量不同季节太阳高度角的方法,验证太阳直射点的南北移动。

六、教学步骤1. 引入新课:通过提问方式引导学生回顾上一节课的内容,询问学生对太阳直射点的了解。

2. 讲解太阳直射点的概念及分布:利用地球仪等教具,展示太阳直射点的位置及变化。

3. 讲解太阳直射点南北移动的规律及原因:详细阐述太阳直射点随季节变化的规律,并解释地球自转轴倾斜对太阳直射点的影响。

4. 演示太阳直射点的南北移动:通过地球仪等教具,演示太阳直射点在不同季节的位置变化。

《太阳直射点的回归运动与昼夜长短的变化》教学设计高一地理组田东东课标解读课标要求:分析地球运动的地理意义课标解读:结合相关示意图分析地球公转运动过程中引起太阳直射点的规律,进而分析昼夜长短规律。

学习目标1、学生能正确绘制太阳直射点回归运动示意图,并用相关的图准确解析太阳直射点的回归周期以及二分二至日太阳直射点的位置2、根据太阳知识点的回归运动规律,判断昼夜长短的变化规律。

教学重点1、太阳直射点的回归运动2、昼夜长短的变化规律教学难点昼夜长短的变化规律教学过程环节一开启智慧之门提问:夏季日出的时间?现在(10月31日)日出的大致时间?根据学生的回答点出昼夜长短变化的现象,导出本节课的主要知识点——昼夜长短的变化,引出课题——《太阳直射点的回归运动与昼夜长短的变化》。

环节二学生执掌课堂一、任务(3分钟)小试牛刀:1、太阳直射点的移动规律(二分二至时的具体位置)?2、二分二至日时,全球昼夜长短的关系?能力提升:1、太阳直射点位于北(南)半球时,全球昼夜长短的关系?2、太阳直射点在回归运动过程中,全球昼夜长短关系的变化?视野拓展:极昼极夜产生的地区与条件?二、独学(10分钟)1、学习小组成员根据多媒体课件展示的动态图,结合教材P19图1-3-6太阳直射点的回归运动示意图,以学习小组为单位,组员先自己独立学习,找出太阳直射点的移动规律(二分二至时的具体位置)。

2、在第1小题解决的基础之上,依据太阳直射点的移动规律,学习小组成员在昼夜关系图上指出二分二至日时,全球昼夜长短的关系。

3、在前2个小题完成的基础之上,让学有余力的个别同学试着总结概括太阳直射点位于北(南)半球时,全球昼夜长短的关系与太阳直射点在回归运动过程中,全球昼夜长短关系的变化。

三、择善(5分钟)1、学习小组全体成员探讨交流学习成果,组内自查,及时完善学习成果。

2、适当照顾学习方面有困难的学生,要求小组其他成员给予合适的帮助。

3、汇总学习成果,做好展示准备。