高中历史选修4教案

- 格式:doc

- 大小:476.00 KB

- 文档页数:25

人教版高中历史选修4全册教案第一单元古代国家的兴亡

本单元教学目标

- 了解古代国家的兴亡原因和过程;

- 掌握秦、汉、唐三个朝代的兴亡历程;

- 能够分析古代国家兴衰因素。

教学内容

1. 古代国家的兴亡及原因分析

- 国家兴亡概述

- 古代国家兴亡的一般原因

- 不同时期的兴亡原因比较分析

2. 秦朝的兴亡及原因分析

- 秦朝的崛起

- 秦朝的统一与灭亡原因

- 秦朝对中国历史的影响

3. 汉朝的兴亡及原因分析

- 汉朝的建立

- 汉朝的兴盛与衰落原因

- 汉朝的政治制度与文化成就4. 唐朝的兴亡及原因分析

- 唐朝的建立与兴盛

- 唐朝的衰落及原因

- 唐朝对中国社会的影响与贡献

教学方法

- 复述课堂内容并加以总结

- 分组讨论和小组报告

- PowerPoint演示

- 视频资源辅助教学

教学评价

- 课堂讨论的质量与积极性

- 小组报告的准备和表达能力- 平时作业的完成情况

- 期末考试的成绩

教学资源

- 人教版高中历史选修4教材

- PowerPoint课件

- 相关视频资源

教学进度安排

- 第一课时:古代国家的兴亡概述

- 第二课时:秦朝的兴亡及影响

- 第三课时:汉朝的兴亡及影响

- 第四课时:唐朝的兴亡及影响

教学反思和改进

- 加强教学资源的准备,提供更多案例和实证材料

- 激发学生的兴趣,提高课堂参与度

- 多样化的教学方法,满足不同学生的研究需求

以上是《人教版高中历史选修4全册教案》的简要概述,具体教案内容请参考教材和教学资源。

教学目标:1、学问与力量:了解华盛顿的成长历程;概述华盛顿在独立战斗中的主要事迹;概述华盛顿在总统任期内为美国的稳定和民主制度建设做出的卓越贡献;通过对华盛顿为什么拒绝当国王的探讨,培育同学分析杰出人物与其所处时代的关系,从而初步学会科学地评价历史人物。

2、过程与方法:挖掘利用丰富的图片和史料资源,引导同学学会运用史料分析问题,培育论从史出、史论结合的力量。

3、情感态度价值观:感受学习华盛顿的优秀品质:英勇坚韧的斗争毅力,关怀国家与社会,将国家、民族利益置于个人幸福之上,不贪恋权位,坚持民主与法制精神。

教学重点难点:1、重点:华盛顿在美国独立战斗中和担当总统期间的主要事迹。

评价华盛顿的历史贡献。

感悟华盛顿的精神品质。

2、难点:如何生疏华盛顿的历史贡献。

体验华盛顿的精神品质。

教学方法与手段:叙述法、争辩法、谈话法。

多媒体帮助教学。

教学过程:一、导入:简要复习克伦威尔,并引出华盛顿,由总统山、华盛顿特区、华盛顿纪念碑和华盛顿高校等图片导入新课。

二、新授:(一)、情境设计:“记住这个人,他是战斗时期的第一人,和平常期的第一人,他的同胞心目中的第一人。

”——亨利·李。

思考:亨利·李为何如此评论华盛顿?1、领导独立战斗:(1)缘由:英国高压殖民政策激化了与北美人民的冲突。

(2)性质:民族解放运动;资产阶级革命。

(双重性)(3)概况:①1773年,波士顿倾茶大事,导火线。

华盛顿参与反英斗争。

②1774年,第一届大陆会议,弗吉尼亚代表。

③1775年,来克星顿枪声,开头标志。

④1776年,其次届大陆会议,组建大陆军,华盛顿任总司令。

1776年,解放波士顿,首次重大成功。

1776年,《独立宣言》,宣告美利坚合众国成立。

1776年,攻击特伦顿和普林斯顿。

⑤1777年,萨拉托加大捷,转折点。

⑥1781年,约克镇战役,英军投降,战斗结束。

⑦1783年,英国承认美国独立。

2、主持制宪:(1)背景:①华盛顿坚决反对封建专制制度,不做国王。

高中历史人教版选修四《1.3统一多民族国家的捍卫者康熙帝》教案统一多民族国家的捍卫者康熙帝一、教材分析:本课下设三个子目,其中“少年皇帝”一目为课外阅读内容。

“巩固统一国家”一目介绍了平定三藩之乱、统一台湾、镇压噶尔丹叛乱、强加对x藏的管理等史实;“维护国家主权”一目主要介绍抗击沙俄的斗争以及中俄尼布楚条约。

实际上这两目内容是可以合起来的,合成一个问题:康熙帝巩固统一多民族国家的主要措施。

教学目标:[知识与能力]举康熙帝在巩固统一的多民族国家中的举措:平定三藩之乱和噶尔丹叛乱、抗击沙俄侵略和签订《尼布楚条约》、统一台湾。

[过程与方法]用历史唯物主义的一些基本观点,从不同的角度出发,对所学内容进行评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用[情感、态度与价值观]通过学习康熙在巩固和发展统一多民族国家方面所做的努力,逐步形成对国家、民族的历史责任感,进一步培养爱国主义情感,树立为实3、游牧于漠西和漠北的蒙古各部对清中央不够服从,需要加强管理——中央同少数民族(分裂)势力的矛盾4、满洲贵族强制实行圈地占地、剃发易服等政策——造成(满族与汉族)民族矛盾尖锐——可见年幼的康熙帝执掌着一个根基未稳的江山。

解决上述问题,对内巩固国家统一,对外打击侵略,以求巩固满清统治,继承父祖鸿业,开创后世太平,实现民众康宁、国家熙盛,是康熙帝面临的时代课题。

事实证明,康熙承担起了这样艰巨的历史使命。

少年康熙,就已经表现出卓越不凡的才智和决断力。

这一点,可以从他智擒权臣鳌拜一事中看出来。

(☆说明:本部分由老师或个别感兴趣的学生简要讲述康熙智擒鳌拜的故事,以激发学生兴趣,并说明少年康熙有着卓越不凡的才智和决断力,或直接就教材第14页表述)鳌拜是四大辅政大臣之一。

他仗着自己掌握兵权,又欺负康熙帝年幼,独断专横,飞扬跋扈。

康熙帝满十四岁的时候,亲自执政。

少年康熙对鳌拜的专横忍无可忍,决心除掉他。

他派人物色了一批十几岁的贵族子弟担任侍卫,这些少年个个长得健壮有力。

第3课统一多民族国家的捍卫者康熙帝课程标准:评述康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

教学目标:1.知识与能力:列举康熙帝巩固统一的多民族国家的举措:平定三藩之乱和葛尔丹叛乱、抗击沙俄侵略和签定《尼布楚条约》、统一台湾。

理解康熙帝在巩固统一多民族国家中的作用。

2.过程与方法:阅读理解、分析比较、归纳概括。

3.情感态度价值观:康熙帝归中华民族的统一做出了重大贡献,强化统一的多民族的国家意识。

思维拓展:1.在中华文明的形成、发展过程中,秦始皇、唐太宗、康熙是古代中国历史上时代性的代表人物。

秦始皇可以说是君主专制中央集权统一多民族国家的创立者,唐太宗可以说是其奠基者、开拓者,康熙帝可以说是其捍卫者。

2.我们需要把握其政治活动的主体脉络,注意观察其超出他的前代人之处以及对后来历史的影响,以此来揭示这个历史人物一生政治活动的规律,直至对他做出客观恰当的评价。

3.结合客观物质生活生产条件来把握社会变革的特点,把握历史人物与时代的关系。

同时要注意用世界的眼光来看中国,采用中外对比的方法进行学习。

4.“康乾盛世”作为中国封建社会发展的最后一个高峰,恰恰也是其走向衰落的转折点。

此时,在地球的另一端,英国资产阶级革命的号角已经吹响,世界历史正处于资产阶级革命的开端时期。

因此人们又把“康乾盛世”比喻为落日余辉。

如果站在世界历史发展的角度来看待处于这一历史转折点上的康熙,相信我们会得到一个全新的认识。

教学过程:导入新课:出示有关康熙帝的影视作品图片。

一、“少年天子”康熙五岁开始读书,八岁登极,于儒家经典,日日必读,字字成诵。

十七八岁时,读书过劳,至于咳血,但仍不肯休息。

在为时八年“平定三藩之乱”的战争期间,战局迅变,军报频至,京师军民,惶惑不安,翰林院奏请隔日进讲,康熙帝不听,曰:“仍每日进讲,以慰联倦倦向学之意!”他三十一岁首次南巡,舟停南京长江燕子矾,夜至三更,仍不废读。

康熙帝即位时,在巩固统治上面临什么问题?二、巩固统一国家1.平定“三藩”叛乱清初,影响国家统一的主要威胁来自“三藩”的割据势力。

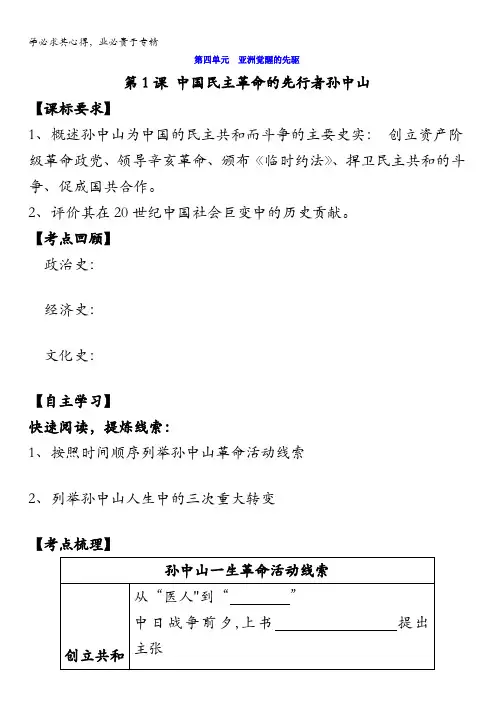

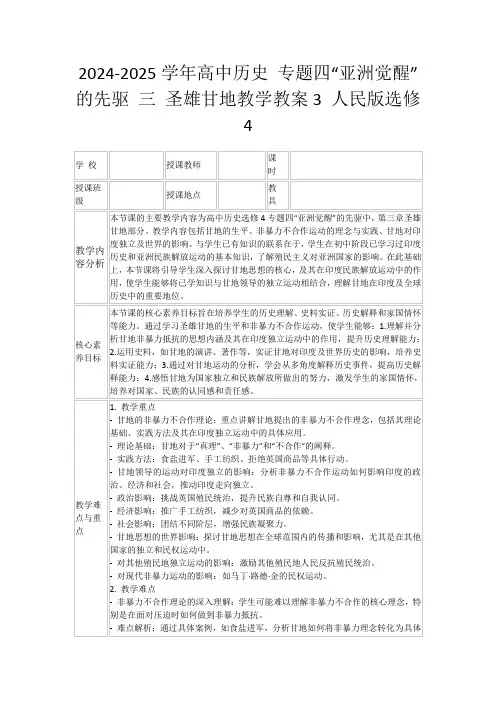

第四单元亚洲觉醒的先驱

第1课中国民主革命的先行者孙中山

【课标要求】

1、概述孙中山为中国的民主共和而斗争的主要史实:创立资产阶级革命政党、领导辛亥革命、颁布《临时约法》、捍卫民主共和的斗争、促成国共合作。

2、评价其在20世纪中国社会巨变中的历史贡献。

【考点回顾】

政治史:

经济史:

文化史:

【自主学习】

快速阅读,提炼线索:

1、按照时间顺序列举孙中山革命活动线索

2、列举孙中山人生中的三次重大转变

【考点梳理】

孙中山人生中的三次重大转变:

1、从到

2、从到

3、从到

【合作探究一】

材料一:教材P58正文第二段、P59正文第一、第二段

材料二:“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。

此回事者,富强之大经,治国之大本也。

…试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观。

”

——孙中山《上李鸿章书》1894年6月

材料三: “革命为惟一法门。

”“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。

革命成功之日……废除专制,实行共和。

”

—-孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年

问题1:结合当时中国时代背景和孙中山的早年生活经历指出其第一第二次转变的原因?

问题2:有人问假如上书成功是否还会有辛亥革命呢?

问题3:请联系现实,谈谈青年的职业选择?

【合作探究二】

问题一:孙中山先生立志革命后的系列活动,尤其是辛亥革命对中国社会带来了怎样的变化?。

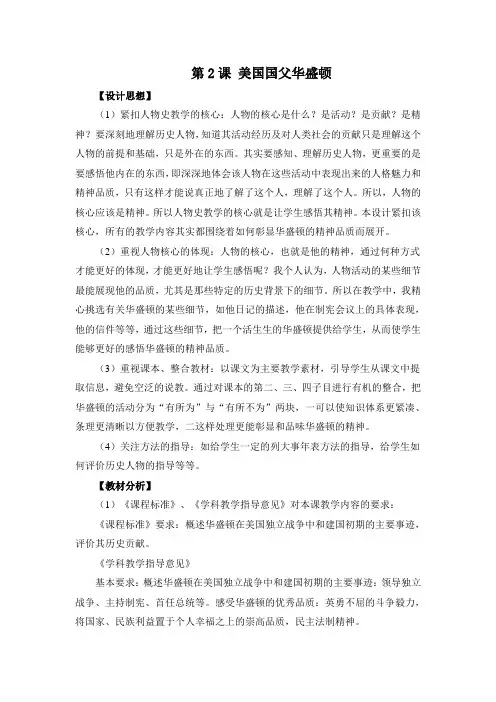

第2课美国国父华盛顿【设计思想】(1)紧扣人物史教学的核心:人物的核心是什么?是活动?是贡献?是精神?要深刻地理解历史人物,知道其活动经历及对人类社会的贡献只是理解这个人物的前提和基础,只是外在的东西。

其实要感知、理解历史人物,更重要的是要感悟他内在的东西,即深深地体会该人物在这些活动中表现出来的人格魅力和精神品质,只有这样才能说真正地了解了这个人,理解了这个人。

所以,人物的核心应该是精神。

所以人物史教学的核心就是让学生感悟其精神。

本设计紧扣该核心,所有的教学内容其实都围绕着如何彰显华盛顿的精神品质而展开。

(2)重视人物核心的体现:人物的核心,也就是他的精神,通过何种方式才能更好的体现,才能更好地让学生感悟呢?我个人认为,人物活动的某些细节最能展现他的品质,尤其是那些特定的历史背景下的细节。

所以在教学中,我精心挑选有关华盛顿的某些细节,如他日记的描述,他在制宪会议上的具体表现,他的信件等等,通过这些细节,把一个活生生的华盛顿提供给学生,从而使学生能够更好的感悟华盛顿的精神品质。

(3)重视课本、整合教材:以课文为主要教学素材,引导学生从课文中提取信息,避免空泛的说教。

通过对课本的第二、三、四子目进行有机的整合,把华盛顿的活动分为“有所为”与“有所不为”两块,一可以使知识体系更紧凑、条理更清晰以方便教学,二这样处理更能彰显和品味华盛顿的精神。

(4)关注方法的指导:如给学生一定的列大事年表方法的指导,给学生如何评价历史人物的指导等等。

【教材分析】(1)《课程标准》、《学科教学指导意见》对本课教学内容的要求:《课程标准》要求:概述华盛顿在美国独立战争中和建国初期的主要事迹,评价其历史贡献。

《学科教学指导意见》基本要求:概述华盛顿在美国独立战争中和建国初期的主要事迹:领导独立战争、主持制宪、首任总统等。

感受华盛顿的优秀品质:英勇不屈的斗争毅力,将国家、民族利益置于个人幸福之上的崇高品质,民主法制精神。

发展要求:评价华盛顿的历史贡献。

20世纪的科学伟人爱因斯坦[教材分析]本课教材以爱因斯坦生平为线索,介绍了他的主要科学成就即:提出狭义相对论、广义相对论、光量子假说等及爱因斯坦脚踏实地进行科学研究和勇于创新精神和他为世界和平而斗争为世界和平事业做出了贡献。

“中外历史人物评论”“模块特点”,侧重于历史人物的教学;本课通过对爱因斯坦的学习,了解爱因斯坦所处的历史环境,文化传统及历史发展趋势。

[教学指导意见](一)知识与能力简述爱因斯坦的主要科学成就;了解他的成长历程,感受他对科学的创新精神,理解爱因斯坦的科学成就对科学和人类社会发展的巨大贡献;培养学生阅读材料能力,学会运用历史唯物主义基本观点,认识爱因斯坦取得成功的原因。

(二)过程与方法1、整合教材资源引导学生选择,提供情境材料来体验感知历史、理解历史,主动参与合作交流的历史学习过程。

2、引导学生运用探究性学习方法,采用合作教学的手段通过对爱因斯坦生平事迹的了解,认识他的主要科学成就及其对社会的责任感。

(三)情感态度价值观通过本课学习,使学生认识科学创新精神是人类不断进步的源泉,使学生懂得科技的力量,以及爱因斯坦的科学精神,感受伟大科学家的优秀品质,从而树立对社会历史使命感和责任感。

[重点、难点]重点:了解爱因斯坦的成长历程,简述他的主要科学成就,感受他脚踏实地地进行科学研究和勇于科学创新精神。

难点:认识爱因斯坦对科学和社会发展的巨大推动作用,感受其成长的人生启迪。

[教学理念与方法]1、“历史是人创造的,人是历史的灵魂”关注人侧重于历史人物的教学,结合科学家的事迹,体现科学创新精神及崇高的人生品格。

2、紧扣课标补充、提供学习材料,引导学生积极主动地参与学习,体验学习过程的快乐;设计探究问题,加强合作交流。

3、“以中外历史人物评说”模块为背景,引导学生注重对整个模块的整体把握。

[教学过程]师:展示“世界物理年”指出联合国大会将2005年确定为“国际物理年”这是联合国首次为一个学科确定的全球规模的纪念活动,为什么2005年被定为世界物理年而隆重纪念?生:2005年是爱因斯坦逝世50周年,同时也是他提出狭义相对论100周年。

人教版历史选修4《科学社会主义的奠基人马克思》word 教案无锡市辅仁高中 陈伟新1、 青年时代立下宏志:良好的早期教育 + 法国启蒙思想阻碍 = “为人类工作”“为人类工作”成为献身人类解放事业的指导思想。

2、 青年时代转变思想:1)第一次思想转变黑格尔辩证法费尔巴哈唯物主义 标志着马克思的思想进展中第一次伟大飞跃。

后来,马克思将唯物主义与辨证法相结合,创立辩证唯物主义。

随后,马克思又发觉费尔巴哈关于“人的意识是世界本质”的错误说法,他通过研究揭示人的意识取决于其生产方式,不同意识产生取决于不同生产方式的存在,由此创立历史唯物主义。

2)第二次思想转变与德法工人运动领导人紧密联系 主编《德法年鉴》 从事理论研究(马义来源)马义来源:德国古典哲学(黑辨费唯)、英国古典政治经济学、法国空想社会主义学说。

标志着马克思的思想进展中第二次伟大飞跃。

后来,马克思创立科学社会主义理论和政治学理论。

马克思的两次思想转变说明:马克思具有与时俱进、自我创新的精神。

1、马恩友谊的开始: 1844年2、合作创立革命理论1)《神圣家族》——批判青年黑格尔学派唯心主义,确信费尔巴哈唯物主义思想。

2)《德意志意识形状》——进展黑格尔辨证法(克服费的机械唯物论),第一次系统阐明唯物主义历史观 (马克思两个伟大发觉之一)3、 合作建立革命组织1)1846年—布鲁塞尔—“共产主义通讯委员会”—传播科学社会主义;2)1847年—改组“正义者同盟”为“共产主义者同盟”,并在欧洲国家建立支部;1848年,拟订并发表《共产党宣言》—标志着马克思主义的产生(详见必修一P122)4、共同参加斗争1)经济支援(支援法国等国家工人购买武器);2)投身革命唯心————唯物 唯心————唯物 资革命民主主义————无共产主义积极参加1848年欧洲革命(资产阶级反封建革命,有无产阶级参加)创办机关报《新莱茵报》,是当时民主运动中唯独代表无产阶级观点的报纸1、政治上遭迫害和驱逐——生活十分窘困;2、对革命抱必胜信心——始终以革命事业为第一生命。

高中历史选修4教案一、教学目标- 了解历史选修4课程的重要性和研究内容;- 掌握历史选修4课程中的关键知识和概念;- 培养学生的历史分析和思辨能力;- 培养学生的历史文化素养和价值观。

二、教学内容1. 模块一:中国近代史上的重大事件和人物- 研究中国近代史上的重大事件和人物,包括辛亥革命、五四运动、抗日战争、中国领导的革命等;- 分析这些事件和人物对于中国历史发展的重要性;- 探讨事件和人物背后的社会背景和影响。

2. 模块二:世界历史中的重要时期和事件- 研究世界历史中的重要时期和事件,包括两次世界大战、冷战时期、欧洲一体化等;- 分析这些时期和事件对于世界历史的影响和演变;- 探讨不同国家和地区在这些时期和事件中的角色与立场。

3. 模块三:历史与社会- 探讨历史与社会的关系,包括历史对社会的影响和塑造;- 分析历史事件对当今社会的启示和教训;- 研究不同社会对待历史的态度和处理方式。

三、教学方法- 多媒体教学:使用图片、视频等多媒体资料,增加学生的研究兴趣;- 小组讨论:组织学生进行小组讨论,促进交流和合作;- 问题解析:引导学生分析问题,培养思辨能力;- 课堂演讲:让学生进行课堂演讲,增强表达和展示能力。

四、教学评价- 参与度评价:评估学生在课堂中的参与程度和积极性;- 知识掌握评价:考察学生对历史选修4课程知识的掌握情况;- 分析能力评价:评估学生对历史事件和人物的分析能力;- 表达能力评价:评估学生的书面和口头表达能力。

五、教学资源- 教科书:《高中历史选修4》;- 多媒体设备:投影仪、电脑等;- 图书资料:相关历史书籍和资料;- 外部资源:互联网、博物馆等。

以上是《高中历史选修4教案》的主要内容和安排,希望能够帮助您进行教学准备和教学实施。

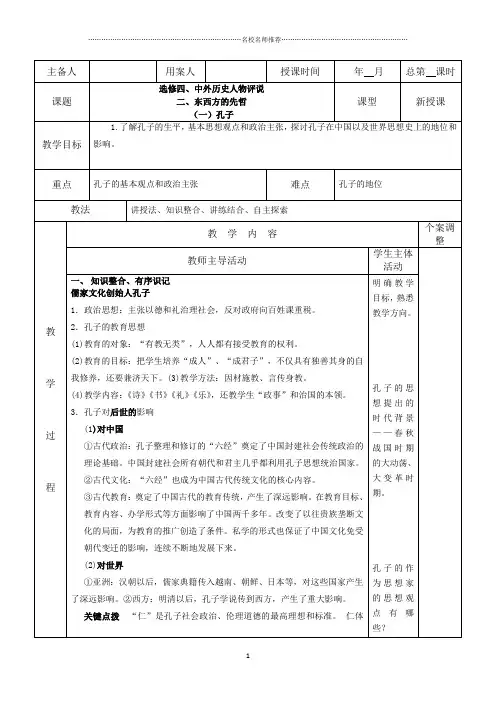

教学目标一、学问与力量1、了解孔子的主要生平活动2、了解孔子的主要思想和政治主见,学习客观分析和评价历史人物3、生疏孔子对中国及世界历史进展的重大影响。

二、过程与方法1、结合多媒体中示意的地图、图片,复述孔子的主要生平和政治主见。

2、模拟演说,依据课本和补充的历史资料,生疏孔子与同时代的其他诸子主见的异同。

三、情感、态度与价值观1、通过对孔子生平活动的体察,培育同学对事业的坚决信念和对人生目标执著追求的精神。

2、通过学习与争辩,既要看到孔子思想与活动的宏大贡献,又要看到其思想主见的时代性和历史局限性。

教学重点1、孔子的思想核心:礼与仁。

2、孔子及其儒家思想在中国社会产生的深远影响。

教学难点1、孔子提出“礼”、“正名”、“仁”的缘由、含义和作用2、全面、辩证地看待儒家思想的影响教学过程一、孔子其人1、早年生涯:1)孔子名丘,字仲尼,是春秋时期鲁国人2)尽管早年生活贫困艰苦,但他始终为学不倦,30岁时,他已精通六艺3)孔子博学,收徒授课,首创私学。

2、治理鲁国1)35岁时,离开鲁国来到齐国,由于反对,孔子只好返回鲁国,仍连续收徒授课,2)孔子51岁时,被任命为中都宰,上任一年颇有政绩。

3)52岁时,被任命为司空,后又升为大司寇,出席夹谷之会,为鲁国羸得了外交成功。

4)夹谷之会使孔子名望大增,出任宰相职务。

------政治生涯的顶峰,5)孔子利用三卿与家臣的冲突,打击三卿的方案最终没有完全实现。

3、周游列国孔子55岁时,怀着郁闷的心情,又一次离开鲁国,开头了14年周游列国的漂泊生活。

他游说各国君主实施他的政治主见,但终未被接受。

4、退修诗书1)68岁回到鲁国后,孔子放弃为官,认真致志人事训练,整理古典文献。

二、儒家学派的创始人1、儒学创立的时代背景1)春秋时代,社会的长期动荡,中国处于从奴隶社会向封建社会过渡的时期。

政治:王室衰微,诸侯争霸。

经济:井田制瓦解,消灭私田。

文化:贵族对学术文化的垄断局面渐渐被打破,私人讲学的风气开头有所进展(2)孔子熟谙西周的典章制度和礼乐文化,他想吸取西周时期的政治制度来治理处于动荡变革中的社会 2.孔子的思想及政治主见1)核心:仁与礼含义:所谓的礼就是周礼,它是周人从父亲家长制时代以来所形成的典章、制度等。

第1课英国革命的领导者克伦威尔【课标要求】讲述克伦威尔在英国资产阶级革命时期的主要活动 ,分析其功过。

【课标解读】1.克伦威尔是颇具争议的历史人物 ,课标主要侧重于介绍他对英国资产阶级革命和资本主义开展方面的巨大奉献 ,也指出其存在的缺乏 ,总体上是功大于过。

2.对克伦威尔功过是非的评价 ,要放在当时特定的历史环境中进行考查。

据此 ,考查的重点是克伦威尔的主要历史奉献和评价历史人物的方法、观点。

【教学过程】【新课导入】在历史的长河中 ,无数人物留下了的印迹 ,古人说“不能流芳百世 ,也要遗臭万年!〞很多人 ,或者因为前者 ,或者因为后者 ,使我们牢牢记住了他的名字。

那么 ,有没有这样一种人 ,因为两者皆有而使我们记住的呢?我们又该如何正确的来看这样的人呢?今天这节课 ,我们就将接触到这么一位历史人物。

这是一个在英国充满争议的人。

歌颂他的人 ,说他在行动领域中的地位正像莎士比亚在艺术领域中的地位一样 ,是“古往今来 ,英国人中最伟大的人〞;责骂他的人 ,说他是世界上曾有过的最臭名昭著的暴君之一。

也有很多人把他说成是好坏参半的人物 ,历史学家克拉兰敦说 ,他是一个“勇敢的坏人〞 ,因为他“既有那么多的受到诅咒、应入地狱的罪恶;又有引起假设干人长期思念的美德〞。

1899年 ,这个人诞辰300周年之际 ,英国的议员们发起为她铸造了一座青铜像 ,就伫立在英国议会广场上 ,比英国历史上伟大国王的铜像更为雄伟。

这个人就是克伦威尔。

当代研究克伦威尔的专家以艾诗立博士为首屈一指。

他写克伦威尔的传记 ,就出了两本。

第一部出于1937年 ,题为?克伦威尔——保守的专制者?。

内中对克无一句好话可说。

二十年后艾博士又刊行新书 ,书名那么为?克伦威尔的伟大?。

不仅前书所叙专横独断见识陈旧的篡权者成了后书中的民族英雄 ,而且著者也自承过去有眼不识泰山。

那么历史上的克伦威尔究竟是怎样的 ,他到底是流芳百世 ,还是遗臭万年呢?我们来学习英国革命的领导者克伦威尔 ,尝试来了解一个真实的克伦威尔【新课教学】一.17世纪的英国资产阶级革命17世纪 ,是英国历史发生重大转折的时代 ,旧制度崩溃 ,新的制度形成 ,这就是影响了英国、欧洲乃至整个世界的英国资产阶级革命。

当前位置:首页>>高中历史>>教师中心>>同步教学资源>>课程标准实验教材>>教师用书>>选修4 第3课中国地质力学的奠基人李四光一、教学目标二、教材分析与建议1.知识结构2.教材分析与建议重点李四光在科学研究上取得的杰出成就和对国家现代化建设的主要贡献。

难点李四光能够成为中国科技界一面旗帜的主观与客观原因。

教材内容分析与建议本课教材从三个方面向学生介绍我国现代杰出科学家李四光的主要生平:留学归来,报效祖国;为中国地质力学奠基;推动中国石油和其他矿产资源的开采。

这些内容具体而扼要地介绍了李四光的学业和科研生涯,在科学研究方面的杰出成就和对现代化建设所做出的主要贡献,也蕴含着李四光能够成为中国科技界一面旗帜的主要原因。

在我国正全力推进现代化的背景下,本课具有极强的现实意义;对青年学生的情操与人格教育而言,又具有潜移默化的作用。

建议在教学中充分运用教材所提供的图文材料,还可适当补充一些能够体现李四光高尚人格、科学精神和个性特征方面的资料,帮助青年学生不但重视立志,更能为志向的实现而不懈努力。

本课引言介绍了一件曾极大地振奋民族精神的往事:李四光用独创的中国地质力学理论成功地指导了大庆等几个大油田的开发,驳倒了西方学者的“中国贫油论”,为国家的经济建设做出了巨大贡献。

建议教师在完成新课导入后(参见案例一),再指导学生阅读引文,并向学生提问。

问题一:从引文看,李四光在科学理论上有什么重要创建?问题二:关于李四光的生平,你们还知道些什么?在学生回答第二问的过程中,进入新课学习。

第一目“留学归来,报效祖国”教材以李四光先后留学日本与英国并学成归国,进入北京大学工作为线索,讲述了李四光少年时代、留日和留英三个时期的志向和学业情况,并通过“历史纵横”和“学思之窗”,向学生展示了与李四光成长密切相关的时代背景与他的治学态度。

(1)留学日本,学习造船:为国造船1889年10月,李四光出生在湖北省黄冈县一个贫寒的家庭里。

当时,教私塾的父亲为他取名仲揆。

1902年冬,小仲揆在填写武昌高等小学报名单时,误将姓名栏当成年龄栏,写了“十四”。

他发觉后,便将“十”添上几笔改成了“李”字,可是“李四”这个名字不好,正为难时,抬头看见中堂上挂着的匾写着“光被四表”,他灵机一动,在“李四”后加了一“光”字。

从此,仲揆有了一个更响亮的名字:李四光。

1904年7月,李四光以优异成绩被破格选送到日本留学,经过三年普通科学习后,又于1907年以优异成绩考入大阪高等工业学校。

早在童年时代,他就听父亲说过,由于中国的舰船不如日本,中国在甲午战争中吃了败仗。

李四光选择了造船专业,并认真学习,立志学成后要为国家建造一流舰船,使中国不再遭受外国欺凌。

1910年李四光毕业回国,次年在北京参加清政府的“游学毕业生考试”,获“最优等”成绩,赐“工科进士”,成为中国历史上最后一批进士之一。

留日期间,发生了一件对李四光人生影响极大的事。

1905年,年仅16岁的李四光参加了孙中山筹组同盟会的活动,并宣誓加入同盟会,当时,孙中山抚摸着他的头说:你年纪这么小就要革命,很好,有志气。

你“要努力向学,蔚为国用”。

这一部分内容是本目的学习重点,建议教师在引导学生阅读本目中“历史纵横”之一的基础上,由浅入深地讨论“李四光为什么选择造船专业”和“是哪些因素导致少年李四光有‘努力向学,蔚为国用’的志向”这两个问题,以期让学生初步理解导致李四光作出这一选择背后的主观与客观因素。

(2)留学英国,改学地质:为国开矿中华民国成立后,已出任湖北军政府实业部长的李四光因目睹袁世凯政府的黑暗统治,愤然辞职,决心留学英国读书。

1913年10月,李四光入伯明翰大学留学,最初学习采矿。

后来,他想到当时的中国,采矿实权都掌握在外国人手中,中国人只能任人摆布,就决定改学地质。

李四光希望学成回国,让中国人也能开发自己的矿藏。

1920年,已获伯明翰大学自然科学硕士学位的李四光应蔡元培之聘请,回国成为北京大学地质系教授。

从此开始了他终身的地质科学研究事业。

这一部分的教学可以在师生交流中完成。

建议教师先提出“李四光留英时为什么选择地质专业?他在获得硕士学位后为什么一定要回国工作”这两个问题,让学生带着问题阅读包括“学思之窗”在内的相关内容并进行思考。

在此基础上,教师再引导学生阅读“为中国地质力学奠基”一目中的“学思之窗”,从而在整合相关知识的基础上形成“李四光为什么三次(1910年、1920年、1950年)均选择了回国”这一中心问题,进行讨论,得出初步结论。

第二目“为中国地质力学奠基”教材主要介绍李四光对中国地质力学的卓越贡献,同时也概要地介绍了李四光在其他领域的科研成果。

科学研究是非常艰苦的创造性工作,本目教材展示了李四光不迷信权威,“让事实说话”的科学精神与长期呕心沥血“为真理而奋斗”的献身精神。

(1)为中国地质力学奠基地质力学是一门边缘科学,按李四光的说法,“它的一条腿站在地质学方面,另一条腿站在力学方面。

反映地壳运动的一切现象是地质力学考察和研究的对象”。

地质力学的研究对矿产的分布规律、工程地质、地震地质等方面问题的解决具有重要意义。

李四光为中国地质力学几乎贡献了毕生心血。

自1920年回国后,李四光一面从事教学,一面致力于中国地质的研究。

1927年起,应中央研究院蔡元培院长邀请,李四光主持地质研究所的筹建并出任所长,任职二十余年。

即使在抗日战争的烽火中,他仍带领全所人员,从南京迁到庐山,又迁到桂林、贵阳等地,辗转数千公里,坚持地质科学的研究。

正是在长期深入研究的基础上,李四光为中国地质力学奠定了坚实的基础。

1926年,他发表了《地球表面形象变迁的主因》一文。

在这一著作中,李四光在吸收了当时国际先进地质学家思想营养的基础上,根据中国和东亚的地质构造特点,形成了中国的地质理论,并对大块大陆运动的方向性提出假说,这部著作成为李四光在地质力学萌芽时期的代表作。

1945年,李四光在《地质力学的基础与方法》一书中,率先将力学引入地质构造的分析,正式提出“地质力学”这个名词,地质力学理论始具雏形。

1948年,李四光代表中国出席在伦敦举行的第18届国际地质大会,第一次应用他创立的地质力学理论,作了题为《新华夏海的起源》的学术报告,引起强烈反响。

从此,地质力学这一新学科正式载入史册,李四光成为公认的地质力学奠基人。

1962年,李四光完成《地质力学概论》一书,这是他对自己40余年地质力学理论研究与实践经验的总结。

此书成为地质力学的代表作,也是地质力学研究中的一个里程碑。

建议教师围绕“为中国地质力学奠基”这一主题,在引导学生阅读上一目中“历史纵横”之二的基础上,推出李四光的生平年表(参见案例三),以他的四部地质力学研究论著为基本线索,凸现他为科学研究不辞艰辛、四十多年呕心沥血“为真理而奋斗”的献身精神。

(2)在其他科学领域的研究成果在其他科学领域,李四光也取得了举世瞩目的研究成果:古生物学研究方面,李四光在1920年回国后,陆续采集了大量科化石标本,对其进行深入研究,连“”字也是李四光所创,并被我国古生物学家沿用至今。

(ting亭),有昆虫化石的一类,壳为石灰质,多呈纺锤型。

通过对的种属鉴定,可以较为准确地划分含煤的石炭二叠纪地层的先后顺序,为寻找和开发煤炭资源提供依据。

在研究过程中,由于深感描述与鉴定的烦琐,李四光创立了10条鉴定标准,提高了鉴定的科学性和准确性,这一标准被中外古生物学家普遍采用。

在冰川学研究方面,李四光最重要的成果是确定了中国第四纪冰川的存在,并最终得到国际学术界的公认。

冰川分布是研究地质构造的重要依据,“第四纪冰川”是在地球最新的一个地质年代内,大部分地区多次发生的冰川活动的总称。

当时,有些外国人在对中国进行考察后断言“中国没有第四纪冰川”。

1921年,李四光在太行山东麓首次发现第四纪冰川,却遭到一些外国专家的否定。

李四光提出“让事实说话”,在长江中下游和华南地区,开展进一步调查,收集到更多证据。

1933年,李四光请中外学者到庐山实地考察;1936年,李四光发表《安徽黄山之第四纪冰川现象》,最终推翻了外国人的错误结论。

中国第四纪冰川的确立,是我国第四纪地层学和气候学研究上的一个里程碑,它对寻找地下水资源、砂金矿床、选定工程建设场址,都有重要指导作用。

新中国成立后,李四光亲自组织指导冰川专业人员开赴西南地区,运用其研究成果为成昆铁路选线、攀枝花钢厂选址等重大工程服务。

建议教师在这一部分内容教学中要深入浅出,让学生明确其研究的价值即可,要注意把教学重心放在凸现李四光不迷信权威,“让事实说话”的科学精神上。

第三目“推动中国石油和其他矿产资源的开采”教材着重介绍李四光为我国甩掉“贫油”帽子所建立的不可磨灭的功勋;此外,以相当简约的笔墨介绍了李四光为我国核能事业的发展与地震预报的探索等方面所做出的突出贡献。

(1)推翻洋人“中国贫油”的断言自19世纪下半期第二次工业革命以来,石油成为人类最重要的能源之一,被称为工业的血液。

在20世纪前期,以美国为代表的西方国家,为了掠夺中国的矿产资源,曾派遣一批批专家学者来中国勘察和了解矿产的蕴藏情况。

一战期间,美国美孚石油公司组织的一支打井队,曾在他们认为最有希望找到石油的陕北一连打了七口探井却一无所获;还有其他一些外国人,也在中国的土地上到处找油,同样是两手空空。

于是,他们得出了“中国贫油”的结论。

新中国大规模的经济建设开始后遇到了石油短缺的困难。

当时我国只有几个小油井,年产原油约12万吨,全国所需石油80%至90%都依靠进口。

1953年底,毛泽东、周恩来把李四光请到中南海。

毛泽东问李四光:“有人说‘中国贫油’,你对这个问题怎么看呢?如果中国真的贫油,要不要走人工合成石油的道路?”早在30年代,李四光就预言中国东部新华夏系沉降带中蕴藏着丰富的石油资源。

面对毛泽东的垂询,李四光分析了我国的地质条件,明确说明新华夏体系的沉降带既生油又储油,中国的陆地一定有石油。

毛泽东、周恩来在认真听取了汇报后,支持他的观点,并根据他的建议,组织力量在松辽平原、华北平原进行大规模的石油普查。

不到十年,相继找到了大庆、华北等大油田。

这样,不仅摘掉了中国“贫油”的帽子,也有力地证明了李四光独创的地质力学理论。

1964年,周恩来总理在人大政府工作报告中指出,“大庆油田,是根据我国地质学家独创的石油地质理论进行勘探而发现的。

”(2)为发展我国核能事业做出贡献李四光还以地质力学理论为指导,为我国的核能事业发展做出了突出贡献。

李四光早就预见到新中国的国防和经济建设需要铀矿资源,回国时克服重重困难带回了一台伽玛仪,这为后来寻找铀矿发挥了重要作用。

1955年初,毛泽东主持召开中央书记处扩大会议,研究发展核能事业的问题,拉开了我国核能事业的序幕。