情绪障碍患者的护理

- 格式:pdf

- 大小:266.35 KB

- 文档页数:2

350• 临床护理 •1.3 护理方法对照组给予常规护理,观察组在对照组基础上,给予有效的护理干预:①心理护理:护理人员主动与患者交流,针对其心理特点,给予相应的心理疏导,缓解其心理压力,使其保持良好的心态,去迎接治疗和护理,并将成功救治病例告知患者,增强其战胜疾病的信心;②日常生活指导:告知患者注意休息,适当调节自我情绪,经常参加公共性娱乐活动,使用温水洗脚,建议选择轻松音乐倾听,以此放松心情,同时,注意足够的睡眠及良好的睡眠质量;③增强颈部运动:指导患者运动和功能锻炼,保持良好的颈姿,避免长时间处于一个体位及剧烈的运动;④用药指导:用药期间,将药物服药方法、可能的不良反应,以及相关注意事项等,详细告知患者,紧张性头痛急性发作时,告知患者要尽早服用镇静剂,避免由于服药不及时诱发药物性疼痛。

1.4 临床疗效判定标准[3]①痊愈:临床症状消失;②显效:头痛发作次数减少≥70%,持续时间明显缩短,强度降低2级;③有效:头痛发作次数减少36%~59%,持续时间有所缩短,强度降低1级;④无效:头痛发作次数减少≤35%,持续时间、强度均没有变化。

总有效率=痊愈+显效+有效。

1.5 统计学方法所有数据采用SPSS17.0统计学软件,进行分析和处理,计量资料以(均数±标准差)表示,组间比较采用t检验,计数资料率的比较,采用卡方检验,P<0.05,认为差异具有统计学意义。

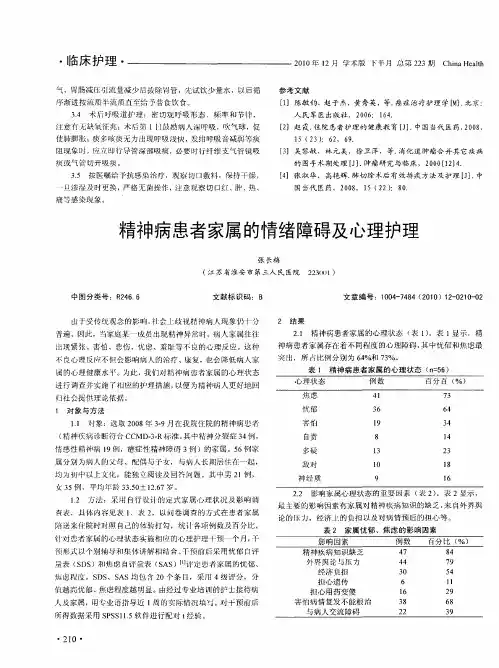

2 结 果2.1 两组治疗前后每月头痛发作天数比较与治疗前相比,治疗后两组每月头痛发作天数显著减少,P <0.05;与对照组相比,治疗后观察组每月头痛发作天数明显减少,P <0.05,差异有统计学意义,详细结果见表1。

2.2 两组临床疗效比较与对照组相比,观察组治疗的总有效率显著升高,P<0.05,差异有统计学意义,详细结果见表2。

3 讨 论紧张性头痛多是由于精神因素、头颈部姿势异常所致,劳累时症状加重,休息后症状有所缓解,多数患者经过药物治疗后会得到明显缓解,也有患者疗效不佳。

常见功能障碍的康复护理功能障碍(functional impairment)是指因疾病、损伤或其他原因导致身体、心理、认知等功能失调或丧失的状态。

功能障碍对个体的日常生活和社交活动造成了严重影响,需要进行康复护理来帮助其恢复功能或减少功能丧失。

常见的功能障碍包括运动障碍、感觉障碍、语言障碍、认知障碍和情绪障碍等。

以下是这些功能障碍的康复护理方法。

1.运动障碍康复护理:-物理治疗:利用各种运动疗法和康复训练器械,帮助患者恢复肌肉力量、关节灵活性和平衡能力。

-功能训练:通过日常生活活动与功能性训练相结合,帮助患者恢复活动能力,如上下楼梯、走路等。

-疼痛管理:采用药物治疗、物理疗法和心理疗法等手段,减轻患者的疼痛感受,提高其康复效果。

2.感觉障碍康复护理:-感觉理学疗法:通过触觉、听觉和视觉等感觉刺激,帮助患者恢复或弥补感觉功能的丧失。

-习惯训练:通过反复训练,帮助患者重新学习或适应日常生活中的感觉刺激,如语音提示、触觉提示等。

-辅助器具使用:提供适合的辅助器具,如助听器、眼镜等,帮助患者更好地适应感觉障碍。

3.语言障碍康复护理:-言语疗法:通过练习说话、发音训练和语言理解训练等,帮助患者恢复或提高语言功能。

-交流技巧训练:教授患者使用替代性交流方式,如手势、表情、图示等,提高患者与他人的交流能力。

-声音强化:通过音量调整、音调变化等方法,增强患者的语言表达力和语音清晰度。

4.认知障碍康复护理:-认知训练:通过记忆训练、注意力训练和问题解决训练等,帮助患者恢复或提高认知功能。

-环境适应:调整患者生活环境和日常生活规律,以适应其认知障碍,并减少认知困难。

-家属教育:教育患者的家属和照顾者,提供适当的支持和帮助,以减轻患者认知障碍对其生活的影响。

5.情绪障碍康复护理:-社交技巧训练:通过情境模拟和角色扮演等方法,帮助患者增加社交技巧和适应社交场合。

-药物治疗:根据患者的具体情况,合理使用药物治疗,调节患者的情绪状态。

护理记录形容患者心头不好一、患者烦躁不安的护理措施介绍1、心理暗示法暗示是一种心理现象,有积极暗示和消极暗示之分。

心情不佳时,如果对自己采取消极暗示,只会“雪上加霜”,更加烦躁。

这时应该对自己采取积极暗示,告诫自己是正常现象,乌云总会散尽,同时多回想一些以前经历过的美好情景和值得自豪的事情,就能够缓解心理压力。

2、目标转移法如果你是因为某件事或者是某个人感到心情烦躁,注意力无法集中,就不要强迫自己了。

这时最应该做的是放松心情,做一些打发时间同时又不会耗费脑力的事,不妨听听音乐、看看电视。

只有在你的心情得到缓解和放松以后,你才能够有精力去做自己该做和想做的事情。

3、思想交流法心理学研究表明,每个人都有同他人交流的欲望和需要。

有些人不想让别人知道自己的心事,无论是喜悦的还是悲伤的,不愿意把自己心理的感受说出来,这样不仅对解决问题毫无帮助,而且会加重自己的烦躁情绪,久而久之还可能会产生心理障碍。

正确的做法应当是找一位知心朋友倒倒苦水,说出心理真正的感受,在这之后,你往往可以感受到心里的烦躁能够得到消除。

4、运动释放法如果说前面三种方法是“精神疗法”,那么这种方法就是一种“物质疗法”——通过消耗体能来达到消除烦躁的目的。

心情烦躁时,可以到操场跑上几圈,打一场球,活动一下筋骨,或者对着远方吼上几声,高歌一曲,让自己全身放松。

这些做法经实践证明很见效,也正好印证了“生命在于运动”这句名言。

二、怎么调节患者心情烦躁不安时的情绪1、说出自己的内心感受心理学研究中有一种“内省法”,就是让人冷静地观察自己的内心深处,然后将观察的结果如实讲出来。

这样可以使紧张的心情得到释放,人就会感到轻松一些。

2、把失败作为最后一次谁都会有不顺利的时候,试着在最不开心和失败时对自己说:“这是最倒霉的了,不会再有比这更倒霉的事发生了。

”既然最最倒霉的事情都已经发生了,那么还有什么可怕的呢?在最不顺利的时候给自己这样的心理暗示,会增强心中的安全感,也会给自己以信心。

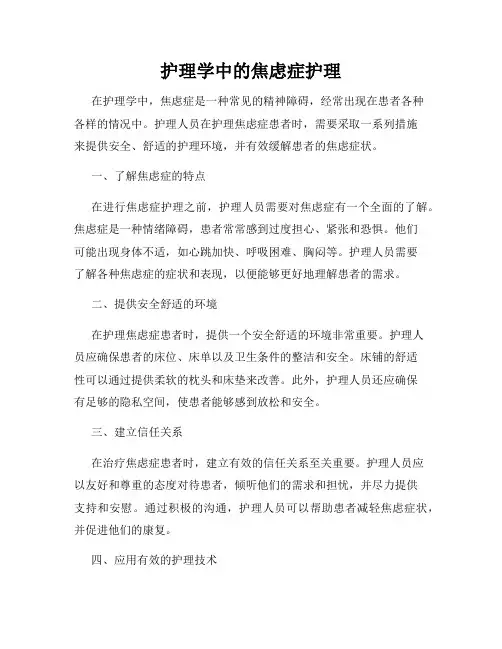

护理学中的焦虑症护理在护理学中,焦虑症是一种常见的精神障碍,经常出现在患者各种各样的情况中。

护理人员在护理焦虑症患者时,需要采取一系列措施来提供安全、舒适的护理环境,并有效缓解患者的焦虑症状。

一、了解焦虑症的特点在进行焦虑症护理之前,护理人员需要对焦虑症有一个全面的了解。

焦虑症是一种情绪障碍,患者常常感到过度担心、紧张和恐惧。

他们可能出现身体不适,如心跳加快、呼吸困难、胸闷等。

护理人员需要了解各种焦虑症的症状和表现,以便能够更好地理解患者的需求。

二、提供安全舒适的环境在护理焦虑症患者时,提供一个安全舒适的环境非常重要。

护理人员应确保患者的床位、床单以及卫生条件的整洁和安全。

床铺的舒适性可以通过提供柔软的枕头和床垫来改善。

此外,护理人员还应确保有足够的隐私空间,使患者能够感到放松和安全。

三、建立信任关系在治疗焦虑症患者时,建立有效的信任关系至关重要。

护理人员应以友好和尊重的态度对待患者,倾听他们的需求和担忧,并尽力提供支持和安慰。

通过积极的沟通,护理人员可以帮助患者减轻焦虑症状,并促进他们的康复。

四、应用有效的护理技术护理人员需要掌握一系列有效的护理技术,以最大程度地减轻焦虑症状。

例如,深呼吸和放松训练可以帮助患者缓解紧张和焦虑感。

按摩和温热疗法也可以通过放松肌肉来减轻焦虑感。

护理人员还可以通过引导患者参与适当的活动和娱乐来分散他们的注意力,减轻焦虑。

五、配合医疗团队进行综合治疗在护理焦虑症患者时,护理人员需要与医疗团队密切合作,进行综合治疗。

医疗团队通常包括医生、心理治疗师和社工等专业人员。

护理人员可以通过与医疗团队共享有关患者的信息和观察结果,以便制定全面的治疗计划和护理方案。

六、进行家庭教育和指导家庭支持在焦虑症患者的康复中起着至关重要的作用。

护理人员应与患者的家人进行有效的沟通,向他们解释焦虑症的特点和治疗方法。

护理人员可以向家庭成员提供有关如何支持患者的指导,并鼓励他们参与患者的治疗过程。

中医护理如何调理情绪障碍在当今快节奏的生活中,情绪障碍已成为一个普遍存在且不容忽视的问题。

焦虑、抑郁、易怒等情绪状态不仅影响着我们的心理健康,还可能对身体健康造成诸多不良影响。

而中医护理作为我国传统医学的重要组成部分,拥有丰富的理论和实践经验,为调理情绪障碍提供了独特而有效的方法。

中医认为,情绪障碍的产生与人体的脏腑功能失调、气血运行不畅以及情志因素等密切相关。

例如,长期的焦虑和抑郁可能导致肝气郁结,进而影响气血的运行;而过度的愤怒则容易使肝火上亢,损伤身体。

因此,中医护理调理情绪障碍的核心在于通过各种方法来调整人体的脏腑气血平衡,恢复情志的正常状态。

首先,中医护理强调饮食调理。

中医认为“药食同源”,不同的食物具有不同的性味和功效。

对于情绪障碍患者,饮食的选择至关重要。

例如,肝郁气滞的人可以多食用一些具有疏肝理气作用的食物,如玫瑰花茶、柑橘、芹菜等;而心脾两虚导致的情绪低落者,则适宜食用健脾养心的食物,如红枣、桂圆、山药等。

此外,中医还主张饮食有节,避免暴饮暴食和过度饮酒,保持饮食的均衡和规律,有助于稳定情绪。

其次,中医护理中的情志护理也是调理情绪障碍的重要手段。

中医认为,情志之间相互制约和影响。

比如,“喜胜忧”,即通过让患者保持愉快的心情来缓解忧愁和焦虑。

护理人员可以通过与患者交流,了解其内心的情绪状态,引导患者采用积极的心态面对问题,鼓励他们参加一些自己感兴趣的活动,如听音乐、绘画、书法等,以转移注意力,舒缓情绪。

同时,还可以运用以情胜情的方法,如对于过度悲伤的患者,讲述一些欢乐的事情来缓解其悲伤情绪。

再者,中医的经络穴位按摩在情绪障碍的调理中也发挥着重要作用。

通过按摩特定的穴位,可以疏通经络,调和气血,从而改善情绪。

例如,按摩太冲穴可以缓解肝郁气滞引起的烦躁和易怒;按摩内关穴有助于宁心安神,减轻焦虑和紧张。

此外,头部按摩如百会穴、风池穴等,能够促进头部血液循环,舒缓神经,改善睡眠质量,进而对情绪起到积极的调节作用。

童年情绪障碍的护理诊断童年情绪障碍是指儿童在情绪表达、情绪调节和情绪应对方面存在困难或异常,严重影响其生活和发展。

针对这一问题,护理诊断是指通过护理评估和分析,确定儿童童年情绪障碍的问题和需求,以制定合理的护理计划和干预措施。

本文将从护理诊断的角度,探讨童年情绪障碍的护理诊断及相关护理措施。

护理诊断一:情绪表达困难儿童童年情绪障碍常表现为情绪表达困难,无法准确描述自己的情绪状态,或者情绪表达不适当。

这可能导致儿童无法有效沟通和交流,进而影响其社交能力和情绪健康。

针对这一问题,护理措施包括:1. 建立有效的沟通渠道:与儿童建立良好的互动关系,倾听他们的情绪表达,提供情感支持和安全感。

2. 提供情绪识别的帮助:通过游戏、绘画等方式,帮助儿童学会识别并描述自己的情绪,培养情绪表达的能力。

3. 创造积极的情绪氛围:提供适当的情境和活动,鼓励儿童积极表达情绪,增强情绪调节能力。

护理诊断二:情绪调节困难儿童童年情绪障碍常伴随情绪调节困难,表现为情绪波动大、情绪持续时间长,无法有效控制情绪。

这可能导致儿童易激惹、易冲动,影响其日常生活和学习。

针对这一问题,护理措施包括:1. 提供情绪调节的技巧:通过教育和训练,帮助儿童学会情绪调节的技巧,如深呼吸、放松训练等,以增强其情绪自我控制能力。

2. 建立情绪管理计划:与儿童及其家人合作制定情绪管理计划,包括情绪触发因素的识别和应对策略,以帮助儿童更好地调节情绪。

3. 提供情绪支持:在儿童情绪波动较大时,提供情绪支持和安抚,帮助儿童恢复情绪平衡。

护理诊断三:情绪应对困难儿童童年情绪障碍常表现为情绪应对困难,无法适当应对生活中的挫折和困难,导致情绪过度反应或情绪抑制。

这可能影响儿童的心理健康和自我发展。

针对这一问题,护理措施包括:1. 提供情绪应对策略:与儿童合作制定适合其年龄和能力的情绪应对策略,如积极思考、问题解决等,以帮助儿童更好地应对困难。

2. 建立支持网络:与儿童的家庭、教育机构等建立合作关系,为儿童提供情绪支持和资源,帮助他们建立健康的情绪应对机制。

儿童情绪障碍患者的护理体会儿童情绪障碍是发生在儿童少年期,以焦虑、恐惧、抑郁为主要临床表现的一组疾病,症状类似于成人神经症,由于儿童期情绪分化不明显,很难进行明确的分类,所以称情绪障碍。

1 临床资料1.1一般资料:本组共收治26例该病儿童,其中男性12例,女性14例,年龄在3~14岁之间,平均年龄在25.8岁。

1.2结果:进过积极治疗和精心护理后,儿童状态均发生明显改善。

2 护理措施2.1焦虑状态的护理2.1.1一般护理:注意患儿饮食情况,因焦虑症状影响进食者可协助进食,注意患儿因烦躁不安而出现进食差,给予协助进食;对睡眠障碍患儿应给予及时处理,以保证其每日8~9 h的睡眠。

睡眠障碍的改善可减轻患儿焦虑情绪。

加强心理护理,与患儿建立良好的人际关系,给患儿以心理、生活上的关怀和帮助,满足其正当的心理需求,维护其平和安静的心态。

2.1.2社会适应能力的训练:不良行为的纠正:对于焦虑儿童出现的行为问题,如逃学、拒绝上学、离家出走等,应配合医生给予行为治疗,使其得以消除。

开展各种康复活动:护士应给予指导、保证、劝解、疏导和调整环境,防止躯体化不适再产生焦虑,引起恶性循环。

也可以让患儿参加一些有益的工娱活动,如绘画、种花、听音乐等,以减轻其焦虑情绪。

2.2恐惧状态的护理2.2.1一般护理:注意患儿因烦躁不安而出现进食差,给予协助进食;对睡眠障碍的患儿应及时处理,保证患儿每日睡眠8~9 h。

当患儿出现紧张、不安时给予安慰,并可报告医生,遵医嘱给予药物治疗,以缓解其紧张不安的情绪。

予以心理护理,鼓励患儿正视恐惧的物体和处境,主动地逐渐锻炼以消除恐惧,适应环境。

培养患儿多方面的兴趣,鼓励患儿大胆参与有益的社会活动,改变过度内向、依赖、胆小怕事等不良性格特征,促使该疾病的彻底痊愈。

2.2.2社会适应能力的训练:鼓励患儿正视现实,对拒绝上学的患儿,应帮助其树立信心,根据诱因对轻症者给予鼓励,让患儿努力去接触所恐惧的情景,通过心理诱导鼓励他走出家门去上学,使其融入集体环境中,锻炼其社会交往能力,克服个性中的弱点,最终上学。

情绪障碍患者的护理摘要】特发于童年的情绪障碍,绝大多数由于社会家庭急性或持续性的精神紧张性刺激引起。

患儿一般病前个性特点常为谨小慎微、胆怯害羞、固执、好思虑、焦虑、恐怖、躯体不适、行为退缩等。

目的讨论情绪障碍患者的护理。

方法配合治疗进行护理。

结论童年离别焦虑障碍的患儿,大多数由于受到劣性刺激引起,应首先查明并协助消除家庭教育,社会环境中的有关因素。

【关键词】情绪障碍护理儿童精神病学中传统地将特发于童年和少年期的情绪障碍与成年型神经症性障碍区分开来。

此种区分有四大理由,第一,研究发现一致显示,有情绪障碍的大多数儿童成年期表现正常,只有少数到成年期出现神经症性障碍。

反之,许多成年神经症性障碍患者起病于成年,没有明显的童年精神病作为先导。

因此,发生于这两个年龄阶段的情绪障碍具有不连续性。

第二,许多童年情绪障碍似乎是正常发育趋向的突出化而不是本身性质异常的现象。

第三,与上项说明有关,常有这样一种理论假设,即童年情绪障碍的心理机制与成年神经症可能不一样。

第四,童年情绪障碍不能明确地归划诸如恐怖性障碍或强迫性障碍等之中。

一临床表现(一)童年离别焦虑障碍学步期和学龄前儿童当实际或可能与他们所依恋的人离别时出现某种程度的焦虑是正常的,只有当时离别的恐惧构成焦虑的中心,并且这种焦虑发生于童年早期时,才应诊断为离别焦虑障碍。

其临床特征为:1.不现实地,先占性忧虑他的主要依恋之人可能遇到伤害,怕他们会一去不回。

2.不现实地,先占性忧虑某种不幸事件,如儿童走失、被绑架、住院或被杀,会使得(她)与主要依恋之人分离。

3.由于害怕分离而总是不愿或拒不上学。

4.没有主要依恋人在侧总是不愿或拒不就寝。

5.持久而不恰当地害怕独处,或白天没有主要依恋人的陪同就害怕待在家里。

6.反复出现与离别有关的恶梦。

7.当与主要依恋之人分手,如离家去上学时,反复出现躯体症状(恶心、胃痛、头痛、呕吐等)。

8.在与主要依恋人分离前、分离中或分离后,马上出现过度的反复发作的苦恼(表现为焦虑、哭喊、发脾气、痛苦、淡漠或社会性退缩)。

情绪障碍患者的护理

发表时间:2011-10-13T15:47:42.337Z 来源:《中外健康文摘》2011年第21期供稿作者:冯会萍

[导读] .躯体不适患儿因情绪不稳,心境抑郁,常伴有躯体不适。

冯会萍(黑龙江省农垦神经精神病防治院 154007)

【中图分类号】R473.74【文献标识码】B【文章编号】1672-5085(2011)21-0346-02

【摘要】特发于童年的情绪障碍,绝大多数由于社会家庭急性或持续性的精神紧张性刺激引起。

患儿一般病前个性特点常为谨小慎微、胆怯害羞、固执、好思虑、焦虑、恐怖、躯体不适、行为退缩等。

目的讨论情绪障碍患者的护理。

方法配合治疗进行护理。

结论童年离别焦虑障碍的患儿,大多数由于受到劣性刺激引起,应首先查明并协助消除家庭教育,社会环境中的有关因素。

【关键词】情绪障碍护理

儿童精神病学中传统地将特发于童年和少年期的情绪障碍与成年型神经症性障碍区分开来。

此种区分有四大理由,第一,研究发现一致显示,有情绪障碍的大多数儿童成年期表现正常,只有少数到成年期出现神经症性障碍。

反之,许多成年神经症性障碍患者起病于成年,没有明显的童年精神病作为先导。

因此,发生于这两个年龄阶段的情绪障碍具有不连续性。

第二,许多童年情绪障碍似乎是正常发育趋向的突出化而不是本身性质异常的现象。

第三,与上项说明有关,常有这样一种理论假设,即童年情绪障碍的心理机制与成年神经症可能不一样。

第四,童年情绪障碍不能明确地归划诸如恐怖性障碍或强迫性障碍等之中。

一临床表现

(一)童年离别焦虑障碍

学步期和学龄前儿童当实际或可能与他们所依恋的人离别时出现某种程度的焦虑是正常的,只有当时离别的恐惧构成焦虑的中心,并且这种焦虑发生于童年早期时,才应诊断为离别焦虑障碍。

其临床特征为:

1.不现实地,先占性忧虑他的主要依恋之人可能遇到伤害,怕他们会一去不回。

2.不现实地,先占性忧虑某种不幸事件,如儿童走失、被绑架、住院或被杀,会使得(她)与主要依恋之人分离。

3.由于害怕分离而总是不愿或拒不上学。

4.没有主要依恋人在侧总是不愿或拒不就寝。

5.持久而不恰当地害怕独处,或白天没有主要依恋人的陪同就害怕待在家里。

6.反复出现与离别有关的恶梦。

7.当与主要依恋之人分手,如离家去上学时,反复出现躯体症状(恶心、胃痛、头痛、呕吐等)。

8.在与主要依恋人分离前、分离中或分离后,马上出现过度的反复发作的苦恼(表现为焦虑、哭喊、发脾气、痛苦、淡漠或社会性退缩)。

(二)童年社交性焦虑障碍

对陌生人的警惕在半岁到一岁时是正常现象。

在童年早期当儿童遇到崭新的、陌生的或具有社会威胁的情景时出现一定程度的担心或焦虑也是正常的。

患此障碍的儿童表现出对陌生人的持久或反复的害怕和(或)回避,这种害怕可主要针对成人或小伙伴,或两者兼有,同时伴有正常的选择性依恋父母或其他熟知的人。

(三)同胞竞争障碍

随着(通常是挨肩的)弟弟或妹妹的出生,很高比例乃至大多数儿童表现出来某种程度的情绪紊乱。

多数情况下,这种情绪紊乱很轻,但此时发生的竞争或嫉妒可能持续很久。

本障碍的特点是同时具有:

1.同胞竞争和(或)嫉妒的表现。

2.起病于(通常是挨肩的)弟弟或妹妹出生后几个月内。

3.情绪紊乱程度异常和(或)持久并伴有心理社会问题。

同胞竞争和(或)嫉妒可表现为显著地与同胞竞相争取父母重视和疼爱,只有伴有程度不寻常的负性体验时,才可视为异常。

严重时可伴有对同胞的明显敌意,躯体残害或恶意的预谋和暗中作梗,少数病例可表现为明显地不愿共享,缺乏积极的关心,很少友好往来。

情绪紊乱可取几种形式的任何一种,常有某种程度的退化,丧失以前已学到的技能(如控制大小便)并有行为幼稚化倾向。

患儿也时常模仿婴儿的举动以引起父母的注意,如让人喂食,常有与父母的对立及冲突行为的增加,发脾气,以及表现为焦虑、痛苦或社会性退缩的心情恶劣。

可有睡眠障碍,常迫切要求父母关注,如在睡眠时。

二护理

特发于童年的情绪障碍,绝大多数由于社会家庭急性或持续性的精神紧张性刺激引起。

患儿一般病前个性特点常为谨小慎微、胆怯害羞、固执、好思虑、焦虑、恐怖、躯体不适、行为退缩等。

(一)主要护理问题

1.焦虑,恐怖童年离别焦虑障碍的患儿表现为担心所依恋的人离别而恐怖、焦虑;而童年社交性焦虑障碍的患儿则表现为对陌生人持久或反复的害怕和回避。

2.社交功能障碍患儿常常依恋别人,不能与他人交往。

同胞竞争障碍者常伴有退缩行为。

3.躯体不适患儿因情绪不稳,心境抑郁,常伴有躯体不适。

(二)护理措施

童年离别焦虑障碍的患儿,大多数由于受到劣性刺激引起,应首先查明并协助消除家庭教育,社会环境中的有关因素。

向患儿家长宣传讲解有关儿童精神卫生常识,不要以离别来要挟孩子,掌握教育孩子的正确方法,有计划地开展心理治疗和行为矫正,对孩子的微小进步给予充分肯定,锻炼孩子的独立社交能力,切忌过分溺爱和恐吓。

童年社交性焦虑的患儿病前性格多胆怯害羞,谨小慎微,对此类患儿的护理,主要是行为矫正和心理护理,从小送孩子上托儿所、幼

儿园,以增加其与他人接触的机会,不要在他人面前训斥孩子,以免产生逆反心理,切忌将患儿关闭在家中,与社会隔绝,这样只会使病情加重。

同胞竞争障碍的患儿多数受到劣性心理刺激,要多关心,疼爱他(她)们,不使其产生被别人不重视、不喜欢的心理,切忌在孩子面前讲喜欢弟弟妹妹,不喜欢他的话语,对其某种程度的退缩和幼稚化倾向,父母要有耐心,不要为此打骂训斥、体罚他(她)们,尽量消除不良心理因素。

培养儿童健康的心理,使其尽快能恢复正常。

参考文献

[1]林茂英,曹惠琴,林向东,徐静,危玉桃;伴有情绪障碍住院患儿的个性特征与护理对策[J];中华护理杂志;2000年05期.

[2]任榕娜,陈新民,刘道明.儿童住院患者出现情绪障碍的个性分析[J];中国行为医学科学;1999年02期.

[3]祁曙光;完旭东.躁郁症情绪障碍的遗传模式[J];上海精神医学;1992年02期.。