肠内营养管饲

- 格式:docx

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:5

肠内营养定义名词解释肠内营养定义名词解释【导读】肠内营养(enteral nutrition)是指通过口服或通过管饲的方式,将营养物质直接送入肠道,以满足机体的能量和营养需求。

相比静脉营养,肠内营养不仅具备安全性和持久性的优势,还能维持肠道功能、减少并发症的发生。

本文将深入解释肠内营养的定义和原理,探讨其及时、适量和多元化的应用,帮助您全面了解肠内营养的重要性及其在临床实践中的应用。

【目录】一、什么是肠内营养二、肠内营养的原理三、肠内营养的应用与意义四、肠内营养的常见并发症及预防五、结语【正文】一、什么是肠内营养肠内营养,即通过口服或经胃管、肠管进行营养补充的方式,为机体提供能量和营养素。

它是一种应用广泛、成熟可行的营养支持方式。

如今,在全球范围内,肠内营养已经成为疾病治疗和康复的重要手段。

二、肠内营养的原理1. 肠道动力学:肠道是一个高度活跃的器官,它有助于食物的消化和吸收。

通过肠内营养,我们能更好地利用这一理念,提高机体对营养物质的吸收效率,增加能量和营养的摄入,促进康复和治疗过程。

2. 肠道屏障功能:肠道黏膜具有屏障功能,能阻止有害物质的入侵。

肠内营养通过维持肠道黏膜的完整性、免疫功能和菌群平衡,有助于减少感染、促进营养吸收。

3. 肠道激素:肠道产生许多不同的激素,这些激素参与食欲、胃肠蠕动和能量代谢等生理过程。

通过肠内营养,我们可以更好地调节激素分泌,提高食欲、增加肠道蠕动,从而改善病情。

三、肠内营养的应用与意义1. 临床应用广泛:肠内营养在临床上被广泛应用于手术后康复、消化道疾病、肝胆疾病等情况下的营养不足或无法口服进食的患者。

通过将营养物质直接送入肠道,肠内营养可以满足患者的能量和营养需求,加快康复和治疗过程。

2. 减少并发症发生:相比静脉营养,肠内营养可以维持肠道功能,减少肠道萎缩和黏膜损伤,从而降低并发症的发生。

肠内营养还能减少感染、促进肠道蠕动,帮助患者更好地康复。

3. 多元化的应用:肠内营养不仅仅是提供能量和营养,还可以通过添加特定的调节剂、增加特定营养素的摄入,达到治疗疾病、促进康复的效果。

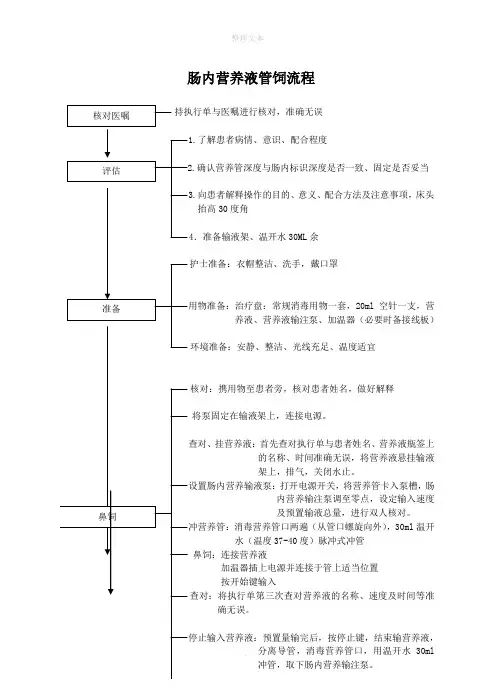

整理文本. 肠内营养液管饲流程持执行单与医嘱进行核对,准确无误了解患者病情、意识、配合程度确认营养管深度与肠内标识深度是否一致、固定是否妥当 向患者解释操作的目的、意义、配合方法及注意事项,床头抬高30度角4.准备输液架、温开水30ML 余护士准备:衣帽整洁、洗手,戴口罩20ml 空针一支,营养液、营养液输注泵、加温器(必要时备接线板)环境准备:安静、整洁、光线充足、温度适宜核对:携用物至患者旁,核对患者姓名,做好解释将泵固定在输液架上,连接电源。

挂营养液:首先查对执行单与患者姓名、营养液瓶签上的名称、时间准确无误,将营养液悬挂输液架上,排气,关闭水止。

打开电源开关,将营养管卡入泵槽,肠内营养输注泵调至零点,设定输入速度及预置输液总量,进行双人核对。

,30ml 温开水(温度37-40度)脉冲式冲管鼻饲:连接营养液加温器插上电源并连接于管上适当位置按开始键输入查对:将执行单第三次查对营养液的名称、速度及时间等准确无误。

分离导管,消毒营养管口,用温开水30ml冲管,取下肠内营养输注泵。

肠内营养管饲预防堵管的护理推荐意见1. 使用肠内营养泵恒温下以稳定、匀速输入稳定浓度的营养液。

(B)2. 逐渐增加输注液量,维持速度大于50ml/L。

(D)3. 尽量使用液体状药物,使用固体药物时要充分研磨或溶解,注意配伍禁忌,分开注射。

(C)4. 连续饲食时,至少每隔4h用30ml温水脉冲式冲管一次;药物及饲管输入前后应以10~30ml温水冲洗饲管,以减少堵管和药物腐蚀管壁的危险。

(C)5. 对于高龄老年需长期采用鼻肠管鼻饲患者采用米曲菌胰酶片220mg 碾碎后加水10mL 脉冲式封管可显著降低导管堵管率。

(B)6. 一旦发现堵管,应及时用20ml注射器抽温开水反复冲吸,有条件时可将胰酶溶于碳酸氢钠后冲管。

(C)7. 妥善固定,定期更换喂养管可有效预防堵管的发生。

(C)推荐意见的分级系统基于证据力度。

结合研究设计、质量以及临床一致性和实用性的评估,把证据等级转化成推荐意见分级。

肠内营养管饲 The manuscript was revised on the evening of 2021肠内营养液管饲流程持执行单与医嘱进行核对,准确无误了解患者病情、意识、配合程度确认营养管深度与肠内标识深度是否一致、固定是否妥当向患者解释操作的目的、意义、配合方法及注意事项,床头抬高30度角4.准备输液架、温开水30ML余护士准备:衣帽整洁、洗手,戴口罩20ml空针一支,营养液、营养液输注泵、加温器(必要时备接线板)环境准备:安静、整洁、光线充足、温度适宜核对:携用物至患者旁,核对患者姓名,做好解释将泵固定在输液架上,连接电源。

挂营养液:首先查对执行单与患者姓名、营养液瓶签上的名称、时间准确无误,将营养液悬挂输液架上,排气,关闭水止。

打开电源开关,将营养管卡入泵槽,肠内营养输注泵调至零点,设定输入速度及预置输液总量,进行双人核对。

,30ml温开水(温度37-40度)脉冲式冲管鼻饲:连接营养液加温器插上电源并连接于管上适当位置按开始键输入查对:将执行单第三次查对营养液的名称、速度及时间等准确无误。

分离导管,消毒营养管口,用温开水30ml冲管,取下肠内营养输注泵。

肠内营养管饲预防堵管的护理推荐意见1. 使用肠内营养泵恒温下以稳定、匀速输入稳定浓度的营养液。

(B)2. 逐渐增加输注液量,维持速度大于50ml/L。

(D)3. 尽量使用液体状药物,使用固体药物时要充分研磨或溶解,注意配伍禁忌,分开注射。

(C)4. 连续饲食时,至少每隔4h用30ml温水脉冲式冲管一次;药物及饲管输入前后应以10~30ml温水冲洗饲管,以减少堵管和药物腐蚀管壁的危险。

(C)5. 对于高龄老年需长期采用鼻肠管鼻饲患者采用米曲菌胰酶片220mg 碾碎后加水10mL 脉冲式封管可显着降低导管堵管率。

(B)6. 一旦发现堵管,应及时用20ml注射器抽温开水反复冲吸,有条件时可将胰酶溶于碳酸氢钠后冲管。

(C)7. 妥善固定,定期更换喂养管可有效预防堵管的发生。

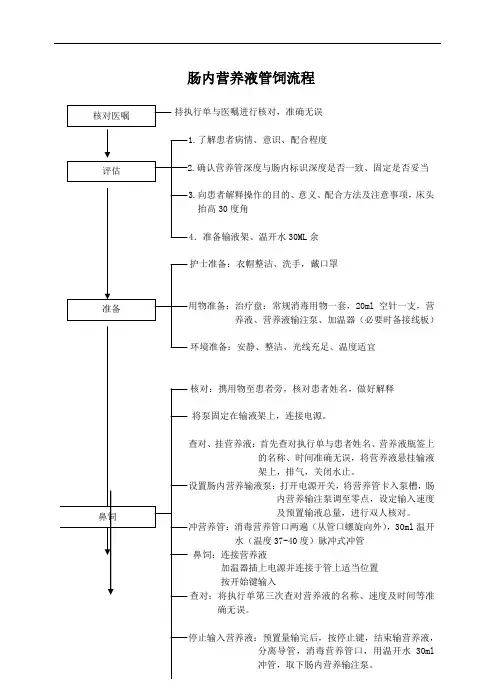

肠内营养液管饲流程持执行单与医嘱进行核对,准确无误了解患者病情、意识、配合程度确认营养管深度与肠内标识深度是否一致、固定是否妥当向患者解释操作的目的、意义、配合方法及注意事项,床头抬高30度角4.准备输液架、温开水30ML余护士准备:衣帽整洁、洗手,戴口罩20ml空针一支,营养液、营养液输注泵、加温器(必要时备接线板)环境准备:安静、整洁、光线充足、温度适宜核对:携用物至患者旁,核对患者姓名,做好解释将泵固定在输液架上,连接电源。

挂营养液:首先查对执行单与患者姓名、营养液瓶签上的名称、时间准确无误,将营养液悬挂输液架上,排气,关闭水止。

打开电源开关,将营养管卡入泵槽,肠内营养输注泵调至零点,设定输入速度及预置输液总量,进行双人核对。

,30ml温开水(温度37-40度)脉冲式冲管鼻饲:连接营养液加温器插上电源并连接于管上适当位置按开始键输入查对:将执行单第三次查对营养液的名称、速度及时间等准确无误。

分离导管,消毒营养管口,用温开水30ml冲管,取下肠内营养输注泵。

肠内营养管饲预防堵管得护理推荐意见1。

使用肠内营养泵恒温下以稳定、匀速输入稳定浓度得营养液。

(B)2. 逐渐增加输注液量,维持速度大于50ml/L。

(D)3。

尽量使用液体状药物,使用固体药物时要充分研磨或溶解,注意配伍禁忌,分开注射、(C)4. 连续饲食时,至少每隔4h用30ml温水脉冲式冲管一次;药物及饲管输入前后应以10~30ml温水冲洗饲管,以减少堵管与药物腐蚀管壁得危险。

(C)5、对于高龄老年需长期采用鼻肠管鼻饲患者采用米曲菌胰酶片220mg碾碎后加水10mL脉冲式封管可显著降低导管堵管率。

(B)6. 一旦发现堵管,应及时用20ml注射器抽温开水反复冲吸,有条件时可将胰酶溶于碳酸氢钠后冲管。

(C)7、妥善固定,定期更换喂养管可有效预防堵管得发生、(C)推荐意见得分级系统基于证据力度。

结合研究设计、质量以及临床一致性与实用性得评估,把证据等级转化成推荐意见分级、最高等级(A)得推荐至少有一项随机对照研究。

导管堵塞

过高

酸氢钠溶解沉淀物。

②注药物时,应将其研磨成

粉末状,完全溶于适当溶剂

中,给药时暂停营养液供给。

同时注入多种药物时,注意

有无配伍禁忌。

④在鼻饲前先回抽,检查胃潴留量,每4小时抽吸一次。

若胃潴留《200ml,维持原速度。

》200ml时,应减慢输注速度或暂停输注。

尽可能使用等渗营养液,因其与高渗液体相比可较少引起胃的延迟排空。

遵医嘱予胃肠动力药(吗丁啉、西沙必利)促进胃排空。

妥善固定管道,注意勿使胃管脱出,保持口腔清洁卫生。

温度38度左右。

③选择合适的营养液,选用不含乳糖的营养液,可防止因缺乏乳糖酶导致的腹泻;选用低脂营养液,可预防脂肪含量过高所致的脂肪腹泻

者可补给胰岛素或改用低糖饮食,也可注入降糖药或补充胰岛素,同时加强血糖监测。

3、严格记录出入量,以调整营养液的配方。

4、监测血清电解质的变化及尿素氮的水平。

5、尿量多的患者除给予含钾高的鼻饲液外,必要时给予静脉补钾,防止出现低血钾。

精心整理

■7

肠内营养管饲预防堵管的护理

推荐意见

1. 使用肠内营养泵恒温下以稳定、匀速输入稳定浓度的营养液。

(B)

2. 逐渐增加输注液量,维持速度大于50ml/L°(D)

3. 尽量使用液体状药物,使用固体药物时要充分研磨或溶解,注意配伍禁忌,分开注射。

(C)

4. 连续饲食时,至少每隔4h用30ml温水脉冲式冲管一次;药物及饲管输入前后应以10〜30ml温水冲洗饲管,以减少堵管和药物腐蚀管壁的危险。

(C)

5. 对于高龄老年需长期采用鼻肠管鼻饲患者采用米曲菌胰酶片220m碾碎后加水10mL脉冲式圭寸管可显着降低导管堵管率。

(B)

6. 一旦发现堵管,应及时用20ml注射器抽温开水反复冲吸,有条件时可将胰酶溶于碳酸氢钠后冲管。

(C)

7. 妥善固定,定期更换喂养管可有效预防堵管的发生。

(C)

推荐意见的分级系统基于证据力度。

结合研究设计、质量以及临床一致性

和实用性的评估,把证据等级转化成推荐意见分级。

最高等级(A)的推荐至少有一项随机对照研究。

最低等级(D)的推荐以专家

观点为基础,包括无研究证据的共识意见。

肠内营养预防腹泻的护理

推荐意见

\ \ . I \ —■ /

1. 进行肠内营养时,遵循浓度由低到高、容量从少到多、速度由慢到快的原则。

(A)

2. 在配制、使用肠内营养的过程中,注意无菌操作,做到现配现用。

(C)

3. 推荐使用含纤维素的肠内营养剂以降低腹泻发生。

(A)

4. 推荐乳糖不耐受的病人,应给予无乳糖配方。

(A)

5. 推荐使用含益生菌的肠内营养制剂。

(A)

6. 尽量避免食物中含短链碳水化合物。

(B)

7. 肠内营养输注过程中使用持续加温器,保证营养液的恒定温度。

(B)

8. 肠内营养时,采用经专用营养泵持续滴入的方式。

(B)

9. 进行肠内营养时,避免使用引起腹泻的药物。

(C)

10. 腹泻发生时,及早查找腹泻原因、及早治疗,并加强皮肤护理。

(C)

肠内营养输注泵的使用

推荐意见

1. 对接受2〜3周及以上肠内营养支持、或长期(6个月或更长)采用PEG进行肠内营

养的患者推荐使用输注泵输注优于重力滴注。

(A)

2. 肠内营养液黏度较高,需要严格控制输注速度时,输注大剂量、高渗透压的

营养液时,家庭肠内营养支持时推荐使用输注泵。

(D)

3. 对危重症患者及重大手术后患者在刚开始接受肠内营养时,推荐使用肠内营

养泵,在肠道适应期,推荐选用间歇重力滴注或推注法。

(C)

4. 对接受机械通气的患者进行肠内营养支持时,推荐采用注射器间歇管

饲。

(B)

5. 肠内营养泵采用专科专人负责的集中管理模式。

(C)

肠内营养误吸的预防与护理

推荐意见

1. 意识障碍患者,尤其是神志不清或格拉斯哥昏迷评分表(GCS)评分<9分者以

及老年患者鼻饲前翻身,并吸净呼吸道分泌物能降低误吸发生率。

(A)

2. 推荐鼻饲时若病情允许应抬咼床头30°或更咼,并在鼻饲后半小时内仍保持

\ \ /I: I . / J

半卧位。

(A)

3. 选择适宜管径大小的胃管进行鼻饲:成人可选择14号胃管。

(B)

4. 推荐延长鼻胃管置入长度,保证胃管末端达到胃幽门后。

(B)

5. 推荐采取低流速、匀速喂养方式进行鼻饲。

(A)

6. 推荐通过加热达到使营养制剂恒温。

(D)

7. 每4小时测定胃内残留量,胃残余量大于150ml,应延缓ENS用。

(A)

8. 优先选择螺旋型鼻胃管的应用。

(C)

9. 肠内营养行人工气道患者需行声门下吸引1次/4h。

(B)

10. 检查有无腹胀、反流等误吸危险因素⑶,听诊胃肠蠕动1次/4h。

(C)

11. 腹腔高压的患者需定时测定患者的腹腔压力。

(C)

肠内营养并发便秘的护理

推荐意见

1. 推荐增加食物纤维,尤其是可溶性纤维的摄入可以增加排便次数、排便量,从而达到了改善便秘的效果。

(A)

2. 术后病人或危重病人及早进行肠内营养,可以缓解便秘。

(B)

3. 推荐摄入充足的水分及保持一定的运动量,保证肠道供血,促进肠蠕动,

改善便秘。

(C)

肠内营养胃潴留的预防与护理

推荐意见

1. 经胃喂养可采用间断输注的方式,经幽门后喂养需连续输注。

A)

2. 重症患者在接受肠内营养(特别经胃)时应采取半卧位,最好达到30-45

度。

(A)

3. 在肠内营养开始,及达到全量前,应检查有无腹胀,听诊胃肠蠕动1次/4

~6ho(D)

4. 经胃喂养的患者第1个48h内应每4h检测胃残留量,达到喂养的目标速度后或使用小口径的胃肠管可每6-8h—次。

(A)

5. 胃内残留量>200m,可应用促胃肠动力药物。

(A)

6. 使用促进胃肠蠕动的药物,如促动力药(胃复安和红霉素)或镇静药拮抗剂(纳洛酮和爱莫潘)°(B)

7. 应当避免不恰当终止EN胃残余量v 500ml时,若没有不耐受的其他表现,不应终止EN (B)

'I ■- , I :

I ■* I

8. 可以考虑通过留置幽门后喂养管进行喂养。

(C

9. 对重度颅脑创伤患者,宜选择经空肠实施肠内营养。

C)

10. 经幽门后喂养的患者出现胃潴留时,可同时经胃置管减压,继续肠内营养。

(B)

11. 氧供不足情况下肠道喂养则可加重肠粘膜缺血,血流动力学稳定,但乳

酸>2mmol/时,应暂停EN (A)

肠内营养血糖调控与护理

推荐意见

1. 对应用肠内营养的患者,尤其是危重症患者,应密切监测其血糖波动情况,控制目标血糖控制在6.1〜10mmol/L范围。

(A)

2. 危重患者使用持续静脉胰岛素治疗优于皮下给药。

(B)

3. 血糖的监测可采用动静脉血糖和/或快速末梢血糖。

(D)

4. 肠内营养开始后的12〜24h,在血糖控制于目标血糖之前必需监测

0.5 〜1h

末梢血糖或动静脉血糖。

(B)

5. 选择低碳水化合物营养制剂可有效控制血糖。