明清之际的社会转型

- 格式:pptx

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:16

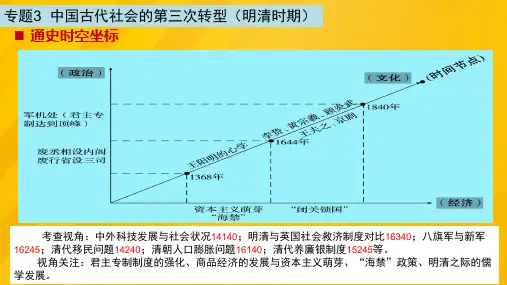

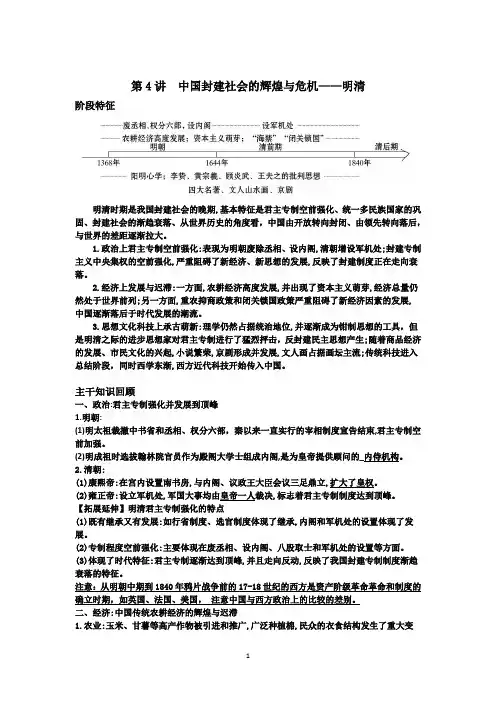

第4讲中国封建社会的辉煌与危机——明清阶段特征明清时期是我国封建社会的晚期,基本特征是君主专制空前强化、统一多民族国家的巩固、封建社会的渐趋衰落、从世界历史的角度看,中国由开放转向封闭、由领先转向落后,与世界的差距逐渐拉大。

1.政治上君主专制空前强化:表现为明朝废除丞相、设内阁,清朝增设军机处;封建专制主义中央集权的空前强化,严重阻碍了新经济、新思想的发展,反映了封建制度正在走向衰落。

2.经济上发展与迟滞:一方面,农耕经济高度发展,并出现了资本主义萌芽,经济总量仍然处于世界前列;另一方面,重农抑商政策和闭关锁国政策严重阻碍了新经济因素的发展,中国逐渐落后于时代发展的潮流。

3.思想文化科技上承古萌新:理学仍然占据统治地位,并逐渐成为钳制思想的工具,但是明清之际的进步思想家对君主专制进行了猛烈抨击,反封建民主思想产生;随着商品经济的发展、市民文化的兴起,小说繁荣,京剧形成并发展,文人画占据画坛主流;传统科技进入总结阶段,同时西学东渐,西方近代科技开始传入中国。

主干知识回顾一、政治:君主专制强化并发展到顶峰1.明朝:(1)明太祖裁撤中书省和丞相、权分六部,秦以来一直实行的宰相制度宣告结束,君主专制空前加强。

(2)明成祖时选拔翰林院官员作为殿阁大学士组成内阁,是为皇帝提供顾问的_内侍机构。

2.清朝:(1)康熙帝:在宫内设置南书房,与内阁、议政王大臣会议三足鼎立,扩大了皇权。

(2)雍正帝:设立军机处,军国大事均由皇帝一人裁决,标志着君主专制制度达到顶峰。

【拓展延伸】明清君主专制强化的特点(1)既有继承又有发展:如行省制度、选官制度体现了继承,内阁和军机处的设置体现了发展。

(2)专制程度空前强化:主要体现在废丞相、设内阁、八股取士和军机处的设置等方面。

(3)体现了时代特征:君主专制逐渐达到顶峰,并且走向反动,反映了我国封建专制制度渐趋衰落的特征。

注意:从明朝中期到1840年鸦片战争前的17-18世纪的西方是资产阶级革命革命和制度的确立时期,如英国、法国、美国,注意中国与西方政治上的比较的差别。

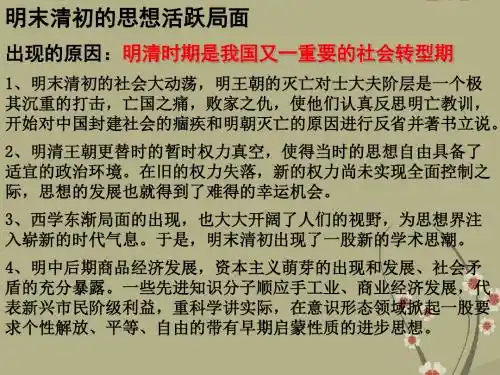

明末清初(16~18世纪) 时的社会转型一、总体特征:多民族国家进一步巩固,封建社会由盛转衰;近代文明的前奏,出现资本主义萌芽。

二、具体表现:(1)政治:专制主义中央集权空前强化,反君主专制的出现。

封建制度逐渐衰落,版图在清朝前期最终奠定。

(2)经济:①农业:农耕经济高度发展,自然经济占主导地位;农产品商品化程度提高;美洲农作物传入;人口激增,赋税制度进一步改革,人头税逐步废除(人身依附关系松弛)。

②手工业:私营超过官营;制瓷业种类增多并融入外来文化;资本主义萌芽出现并缓慢发展;政府抑制工商业(重农抑商)。

③商业:商品经济发展,白银成为主要货币;地域性商人群体商帮;长途贸易发达;政府强化重农抑商政策,中国逐渐落后于西方。

(3)思想文化科技:文化专制、理学统治禁锢思想(儒学极端化);出现批判传统儒学的早期民主思潮;文学艺术平民化、世俗化倾向明显,呈现出反封建的思想性和艺术性。

传统科技方面居于世界领先地位(出现总结性的科学巨著),但没有产生近代科技。

〖承古萌新。

“承古”的具体表现:一方面集大成的科技著作问世;另一方面古典文化进入总结时期,官方组织编纂大型图书成就突出(类书——《永乐大典》、《占今图书集成》;丛书——《四库全书》)。

“萌新”的具体表现:一方面带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生;另一方面“西学东渐”,西方一些科学技术和自然科学知识开始传人中国。

〗(4)外交:一方面西方殖民者开始侵略中国,中国开始了反殖民侵略的斗争;另一方面,对外政策由开放逐步走向闭关。

(5)民族关系领域:明清大大加强了对边疆地区的有效管理,统一的多民族国家进一步巩固和定型。

三、转型原因:资本主义萌芽出现和缓慢发展。

四、真题训练1.(2019·北京高考·15)明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。

内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。

这说明,明代内阁大学士( )A.仅作为侍从顾问,不参决政事 B.万历年间开始参与军国大事决策C.按照皇帝的传谕来票拟和批红 D.掌握票拟权力,但仍需服从君权【答案】D【解析】由材料“神宗要求内阁拟票重罚”“只得遵旨”可知内阁掌握票拟权,但最终的决定权取决于皇帝,故选D项;内阁大学士能够参与机密事务的决策,排除A项;明成祖时期内阁开始参与机密事务的决策,排除B项;内阁掌握票拟权,“按照皇帝传谕来票拟”不符合史实,排除C项。

明代后期:中国向近代社会转型自18世纪英国经济学家亚当·斯密提出“中国社会停滞论”以来,这种观点长期成为西方学者的主流观点。

20世纪初,德国社会学家马克斯·韦伯提出“精神文化决定论”,更为这种观点披上理论的外衣。

此后。

中国社会停滞论的表述尽管花样百出,但其共同点都是认为中国古代社会稳定不变,没有发展,自身不可能滋生近代性因素,只有靠西方的冲击,才能打破平稳状态,向近代社会转变。

作为对这种停滞论的回应,我国学者吕振羽于20世纪30年代初提出了“中国资本主义萌芽说”;90年代,一些学者提出“市场经济萌芽”、“近代化萌芽”、“早期工业化”等观点;我国台湾的学者也展开了中国“前近代”的研究;西方和日本的学者亦从不同的角度阐述明清时期中国社会经济内部出现的近代文明因素,从而形成与中国社会停滞论相对立的发展论的观点。

随着争论的不断深入,人们把目光逐渐集中到中国封建社会晚期的明清两朝,亟盼弄清这个时期是否滋生出新的近代社会因素。

能否向近代社会转型。

于是,一些明史学者纷纷加入到这个研究行列,相继发表了一系列论著。

张显清先生主编的《明代后期社会转型研究》,就是其中一项最新的学术成果。

《明代后期社会转型研究》的诸位作者都坚持马克思主义的唯物史观和实证方法,同时注意借鉴和吸收其他学术观点和研究方法。

他们广泛披阅官私修撰的各种明代通史、政书、笔记、方志、文集、传记、谱牒、碑刻、契据、档案和类书、丛书,挖掘出丰富的史料,在前人研究的基础上,对明代后期社会转型的问题作了全面、系统、深入的探讨和理论阐述,形成了明代后期是中国古代社会开始起步向近代社会转型的观点。

所谓中国古代社会向近代社会转型,系指由自然经济向商品经济转化,由农业社会向工业社会转化,由古代传统政治、文化向近代政治、文化转化,由封建主义时代向资本主义时代转化。

作者认为,中国古代封建社会自身经过将近两千年的发展,至明代已积累、孕育出新的社会因素。

明清之际的社会转型与文化变迁明朝是中国历史上的一个重要朝代,但随着时间的推移,明朝社会逐渐失去凝聚力,在社会和政治方面出现问题。

清朝的兴起,标志着中国历史的新时代的开始。

在这个重要时刻,中国社会发生了重大的转型,带来了文化上的变革和变化。

社会转型明朝中期,因为一系列的原因,如内忧外患、社会不安、经济危机等,开始出现了社会动荡的迹象。

农民战争等社会事件的出现,使得明朝政府的统治力受到严重挑战,最终导致了明朝的覆灭。

清朝的兴起打破了明朝的治理结构,建立了不同的统治模式,对中国社会的改革提供了新的契机。

清朝是满族人所建立的王朝。

这种新的推崇保守主义、封建思想和传统价值的统治形式,扭转了明朝末期的滥用、贪污和剥削的严重情况。

晚明时期的政策和制度对于清朝带来了很多优秀的力量,同时给了民间企业家自由的扩展空间。

这时候,社会阶级结构发生了巨大变化,出现了许多自认为值得被尊崇的新阶层,他们有文化、商业和政治背景的联系。

清朝对外界的阻隔必然导致了民间经济和技术、文化的繁荣。

文化变迁明清之交是中国历史上的重大事件,不仅在政治、社会上发生了深刻变革,同时在文化领域也带来了重大的变化。

在上色的年代,中国的文艺界出现了许多的新时代的文化。

这个时期的文艺作品能够反映当代时事,并在这个基础上表达个人内心的思想和感受。

这种理念不仅贯穿于文艺作品,也贯穿在社会观念和思想观念里面。

与此同时,明朝的文化也逐渐发生了变化。

传统的文化传承劣迹斑斑,传统的文艺作品已成为“千姿百态”的旧风,应有出现了一批开化、高尚的新作品。

这些作品能够内化当代的文化氛围,更好地体现当代文化的发展。

明清之间,文化和文艺之间的联系逐渐深入和开放化,能够更好地为文化的发展和时代进步做出贡献。

总之,明清之交是中国历史上的重要时期,是中国社会变革和文化发展的极其紧要的阶段。

在这个时期里面,中国的社会阶层、生产力、政治结构以及文化都经历了飞跃的发展和变化,极大地推动了中国历史和文明的进步。

中国历史上重要的社会转型期在中国历史上,存在着许多重要的社会转型期。

这些时期通常伴随着政治、经济和文化等方面的重大变革和进步。

本文将介绍其中几个具有代表性意义的时期:1、春秋战国时期(公元前770年-公元前221年):这是中国历史上一个重要的时期,也是中国文化的形成和发展时期。

在这个时期,各个诸侯国之间相互竞争,推动了政治、经济和文化的发展。

同时,各种思想流派涌现出来,形成了百家争鸣的局面,对中国文化产生了深远的影响。

2、隋唐五代时期(581年-960年):这个时期是中国历史上的一个重要转折点。

在政治上,隋朝统一了全国,建立了中央集权的制度;在经济上,农业、手工业和商业得到了很大的发展。

同时,文化上也出现了繁荣的景象,诗词、绘画等艺术形式逐渐成熟。

3、明清时期(1368年-1840年):这个时期是中国封建社会的末期,也是中国近代史的开端。

在这个时期,中国的经济和社会结构发生了巨大的变化。

同时,中外交流也日益频繁,推动了中国的文化和科技的发展。

这些时期都是中国历史上重要的社会转型期,它们不仅推动了中国社会的进步和发展,也对世界文明的发展做出了贡献。

微积分历史上的两个重要发展阶段微积分是一种数学工具,它研究的是变化率和累积量的问题。

自其诞生至今,微积分已经经历了数个重要的发展阶段。

本文将着重介绍其中的两个阶段:牛顿和莱布尼茨的发明以及无穷小方法的引入。

首先,我们要讲的是牛顿和莱布尼茨的发明。

在17世纪,两位杰出的数学家——英国的牛顿和德国的莱布尼茨,各自独立地发展出了微积分的基本概念和运算方法。

这一伟大的发现被后人称为“牛顿-莱布尼茨公式”,是微积分发展的第一个重要阶段。

这个公式提供了一个有效的方法来计算复杂函数的积分和微分,使得数学家们能够解决许多之前无法解决的问题。

其次,我们要讲的是无穷小方法的引入。

在19世纪,微积分的发展进入了一个新的阶段——极限理论的引入。

极限的概念是微积分的基础,它帮助我们理解微积分中的许多概念,如导数和积分。

解读明清时期的社会转型湖北省荆州市西门中学杨枫434020一、阶段特征从中国自身看,封建制度渐趋衰落和统一多民族国家的巩固发展是中心内容;从世界历史的角度看,中国走向封闭,由领先转为落后,拉大了和世界的差距,开始脱离世界历史的主潮流。

明清时期中国封建制度渐趋衰落表现在如下几个方面:政治上,君主专制制度发展到顶峰,表明依靠正常的统治措施已难以维持统治了。

经济上,资本主义萌芽产生,资本主义萌芽虽然没有发展到危及封建统治的地步,但代表了新的生产方式,从经济基础上表明了封建制度的衰落。

从农民起义的口号看,“均田免粮”的提出,表明农民起义已发展到触及封建土地所有制的水平。

从赋税制度看,一条鞭法和摊丁入亩的实行,表明封建政府不得不放松对农民的人身控制,也有利于商品经济和资本主义萌芽的发展。

从思想文化上看,反映商品经济发展的市民文学和反封建的民主启蒙思想产生,这是封建制度衰落在思想文化上的反映。

从对外关系上看,明朝中期以后,中国由开放到保守,实行海禁和闭关政策,拒绝任何新事物的传入。

二、知识归纳(一)农耕经济高度发展的表现明清两朝的鼎盛时期,出现了社会经济全面高涨的局面。

明清国力强盛,突出表现为耕地面积扩大和人口增长。

农业方面:(1)耕地面积扩大。

明初耕地面积为8.5亿亩,清代高达10亿亩。

(2)双季稻得到大面积扩种,南方的水稻亩产量提高。

(3)从国外引进了高产作物玉米、甘薯等,粮食总产量大幅度提高。

(4)棉花等经济作物种植面积扩大,促进了农业生产商品化。

(5)一条鞭法和摊丁入亩的实施标志着农耕社会赋役制度的成熟。

手工业方面:私营手工业迅速发展,取代官办工厂、作坊,占据了主导地位。

生产工具进步和生产技术提高(纱绸机、双色套印技术、彩色印刷品),分工也日益细密。

商业和城市方面:(1)白银成为普遍流通的货币,商业资本异常活跃。

(2)在运河沿线、江南等地区出现了一批工商业市镇,明中后期有30多个,到清代增长到204个。