路易斯 康 唯一神教堂

- 格式:ppt

- 大小:7.32 MB

- 文档页数:11

路易斯康创作哲学关于路易斯·康的建筑哲学摘要:路易斯·康在现代建筑的开展历史上有着举足轻重的作用,作为杰出的现代建筑大师的路易斯·康更被人们称为“建筑诗哲”,他的建筑哲学对后世产生了深远的影响,其建筑突出的个人特色和风格,标志着建筑多元化时代的到来,本文旨在通过对路易斯·康建筑哲学的深入探讨,以求剖析其建筑哲学思想的价值和意义。

19世纪50年代,耶鲁大学艺术画廊的扩建工程使康脱颖而出,成为举世瞩目的建筑师。

19世纪60年代康的设计到达成功的顶峰。

康的设计作品有强有力的理论支撑,因此形成了他独特的哲学思想体系。

在康的哲学思想里包含着各种哲学观念的影响因素,比方其中囊括了德国古典哲学和浪漫主义哲学,又表达了现代主义的建筑观以及东方文化的哲学观,例如中国的老庄学说。

二.古典哲学对路易斯·康设计的影响康曾经说过:“一个伟大的建筑,必须从不可度量开始,经过了可度量的过程,而最终又必须是不可度量的展示。

”古典主义建筑所展示的正是“不可度量”的精神和品质,当人们处于埃及金字塔,古罗马斗兽场以及帕提农神庙之前,都会难以抑制内心的冲动,心潮澎湃,体验到这些古迹无与伦比的艺术价值。

康在欧洲考察古典建筑的一年多的时间里,被这些古典建筑的恢弘气势,精确比例以及和谐的美感所深深折服,因此在康的设计中古典的元素随处可以,例如,康的屈灵顿犹太文化中心游泳池其四棱形的屋顶,让人联想起有亲切感的屋顶的建筑形象,理查德实验楼那一个个高耸的小塔楼给人以哥特时代的悠悠韵味。

清晰的轴线构图可以说是贯穿了康在60年代之时所做的几乎所有的建筑设计,并且所有的建筑作品都有着浓重的古典构图手法的色彩。

在康的代表性建筑——萨克尔生物研究所中就有着强烈的轴线关系,两座形体完全一致的研究楼遵循着中央庭院的中分线进行对称,同时这样一条轴线也可以说是代表着整个建筑群体的重心。

而其旁的住宅区,那么是因地形展开具有欧洲中世纪村镇的形态。

“设计是个人的事。

一般而言没有尽善尽美的设计。

为尽善尽美而努力,却从来没有实现,尽善尽美的愿望总成为艺术家的动机。

下一件作品的种子就在已完成的作品之中。

”——LouisIsadoreKang1901年2月20日,路易•康(LouisIsadoreKahn)出生在波罗的海的萨列玛岛,它是爱沙尼亚的一座小岛,当时处于波兰统治下。

1905年,全家迁徙至美国。

作为宾夕法尼亚大学的一名学生,他幸运地被安排在保罗•甚列特(PaulCret)执教的班上学习,后者是法国著名的设计师,从巴黎到费城,他一直严格地沿用Beaux-Arts体系的一系列方法论。

在完全领会Beaux-Arts体系之后,康从宾夕法尼亚大学毕业。

20世纪20年代至30年代,他像一名制图员一样工作,后来,康成为了费城几家建筑集团的主要设计师。

20世纪30年代到40年代,康开始设计单独的住宅和工厂。

1947年,他成为耶鲁大学建筑学教授,在那里,他提出:“一个好的问题远远比最满意的答案更让人满意。

”在1950年参加了位于罗马的美国建筑学研讨会之后,康对地中海式的建筑特别欣赏,于是他开始了他最重要的工作:在纽黑文创建耶鲁大学艺术中心(1952-1954),他的建筑风格违背了当时盛行的国际式建筑风格。

1957年,康成为宾夕法尼亚大学建筑学的知名教授。

他所设计的宾州大学理查兹医学研究大楼(RichardsMedical)(1960-1965)突出展示了“医生区”与“病人区”的空间区别。

病人区通常包括楼梯间、电梯、排气口以及进气口、管道等都分别在四个单独的塔里;而医生区就不同,主要包括实验室和办公室,实验室的建筑几十年来一直都是照此设计。

康将实际的特征运用于建筑原则之中,加利福尼亚拉霍亚索克研究中心(SalkInstituteLaJollaCA)(1959-1965)正体现了他这一成熟的风格,也是其最好的例证。

康从古典建筑和中世纪建筑风格中得出的灵感,并运用基本的几何图形以及混凝土和砖瓦之类的原材料成功地建成了耶鲁大学艺术中心(YaleCenterforBritishArts)(1977)。

![路易斯·I·康与萨尔克生物研究所[建筑设计及其理论专业优秀论文]](https://uimg.taocdn.com/988e81c532d4b14e852458fb770bf78a65293a4c.webp)

囝11挺染图图1.2商业中心图1.3加德满都家庭计划中心第一章路斯易·I.康早年的建筑师历程萨尔克生物研究所的设计充分反应了康对文化、形式、功能、材料,几何、自然的各种认识,这个项目所取得的成就并不仅仅依赖于康自身的先天禀赋或者是倏忽一现的“灵感”,它是康在建筑领域三十多年不懈思索的结晶,也是康在高强度的设计劳作中持续深化的结果。

时间的长河向我们展现了这位“建筑诗哲”不断探索的艰难历程。

从某个角度来讲,正是这样的经历以及康在期间所设计的众多启人心智的方案成就了晚年的康、成就了萨尔克生物研究所。

因此,首先有必要对康早年的职业生涯进行一番回顾。

一、布扎教育训练康的建筑生涯开始于宾夕法尼亚大学。

1920年至1924年,康在宾大建筑系学习,期间正值欧洲先锋派和俄国构成主义运动的兴起。

他入学的前一年,格罗皮乌斯在德国创建包豪斯,而那时也是柯布西耶所创办的杂志——《新精神》影响最大的时候。

然而,康在这时几乎没有机会接触这些思潮。

他和宾大的其他学生一道,在法国建筑师保罗·克瑞特(PaulCret)的领导下,接受布扎(EcoledesBeaux-Arts)体系严格的古典美学和造型训练。

康掌握了被称之为“简化的古典主义”或者是“现代古典主义”的技巧。

他谙熟哥特拱券结构;各种古典构图原则;正方、圆、三角形等基本几何形的造型:敦厚的纪念性体量和光影的水彩渲染……通过这种熏陶,康关注于建筑的体量和整体性,光线的变化和材料的丰富质感。

所有的这些都在三十年后重新影响了康(圈11)。

克瑞特还向学生们介绍了源自于19世纪法国理性主义的两个建筑理论。

一派是以维奥列一勒一杜克“。

(Viollet-le.Duc)和包杜…(DeBaudot)为代表的结构理性主义,他们推崇哥特式建筑,突出结构在启发和确定设计形式语言中的重要作用:另一派是以迪朗(J.N.L.Durand)为代表的古典主义,迪朗认为设计应该采取近乎科学的精确性”1,通过对建筑基本空间元素的组织来适应功能上的无限变化。

山西建筑SHANXI ARCHITECTURE第42卷第1 1期・13・2 0 2 1年6月Vci.O2 No. 51Jun. 20—1DOI JO. 13719/j. chkn 1009-6425. 2021.2.006路易斯・康代表作品的情感表达思路肖宗平(汕头市政府投资项目代建管理中心,广东汕头515441 )摘 要:第二次世界大战以后,以理性主义为代表的现代主义建筑片面重视建筑的物质性,于是以路易斯•康为代表的建筑师开始探索建筑设计的情感表达。

从路易斯•康的创作思想及具体作品两方面来探索这位大师的情感表达思路。

关键词:路易斯•康,古典主义,现代主义,情感表达中图分类号:TU244.I82 文献标识码:A 文章编号:1926-642—(20—1) 11-6213-63第二次世界大战以后,现代主义建筑在西方世界得到 广泛的传播。

但是随着社会经济的恢复发展,西方社会对 建筑的内容及质量有了更高的要求。

然而,以理性主义为 代表的现代主义建筑鼓吹的是功能及技术决定论,片面重视建筑的物质性,于是不少建筑师开始探索建筑设计的情 感表达,美国建筑大师路易斯•康是其中的代表性人物。

路易斯•康致力于挖掘建筑的内在属性和精神,形成一套 适用于表达情感主题的哲学理论和形式体系。

路易斯•康 在设计实践中善于将现代建筑语言与传统历史方法结合, 从而使作品散发出独特的韵味,堪称现代建筑情感表达的 经典。

本文从路易斯•康的创作思想及具体作品两方面来探 索这位大师的情感表达思路。

1路易斯•康创作思想中的情感表达倾向1.1 布扎体系下的锤炼路易斯•康于20年代初在宾夕法尼亚大学学习建 筑学,当时的宾大坚持的是巴黎美术学院的教学体系,要求学生进行严格的古典美学和造型训练,在这一体系 的锤炼下,路易斯•康必定熟谙古典主义用来表达尊敬崇高主题的思想和手法。

第一代现代主义建筑大师中 像格罗皮乌斯、柯布西耶、密斯等人并没有一位像路易斯-康这样接受过正规严格的布扎体系训练,所以,当 二战以后现代主义建筑呼唤情感表达的时候,路易斯• 康那个仍然属于古典主义和浪漫主义的精神世界被唤醒了,于是在实践中开始运用某些历史手法来丰富现代 建筑的情感表达。

解读路易斯·康的空间构成【摘要】路易斯·康(1901—1974)是20世纪最具影响力的实践者、教育家和思想家。

他的建筑已经成为现代主义美学的标签,他的观念改变了美国建筑的方向。

他的建筑空间构成体现了20世纪建筑的空间演变历程,他注重灵感,善于运用光线和空间,纯朴的材质,他认为建筑的形式应该从功能出发,应关注空间中人的活动特点,他的建筑理论影响了一代又一代的建筑师,即使是在今天这个多元化的时代,他的价值也是日久弥珍的。

关键词:路易斯·康,20世纪,形式,空间Abstract:Louis Isadore Kahn is the most influential practicer、aducator and thinker in 20th.His architecture has already been the remark of modern design aesthetics,his idea has changed the direction of American architecture。

The space composition showed the journey of the envelopment of space in 20th..he paid much attention of inspire,he was good at using light show space,he often used simple material,his idea was appearance should be from function,the designer shoule pay attention to the activities of people in using space,his architectural method influenced the architects from generation after generation,even in this divercity modern times,his value is also more and more valuable.Key words: Louis Isadore Kahn. 20th ,appearance, space一.路易斯·康生平简介路易斯·康(1901—1974)是20世纪最具影响力的实践者、教育家和思想家。

感悟路易斯康指导教师:聂菲姓名:比汗〃黑力木汗学号:4101100130班级:41011001路易斯·康美国现代建筑师。

路易斯-康(Louis I.Kahn),1901年生于大西洋上的爱沙尼亚岛,1905年随全家迁往美国的宾夕法尼亚州,1924年毕业于宾夕法尼亚大学,1947年个人事务所开业,20世纪50年代起执教宾州大学和耶鲁大学的建筑学硕士研究班,1974年卒于从达卡返回美国的途中。

纵观整个现代建筑发展演变的历程,路易斯〃康可以说是一位居于关键地位的人物,他以极为出色的建筑理论与实践对后现代主义的出现提供了重要的启迪思想,并且对现代建筑的推进与后现代主义思潮的兴起,都起到了承前启后的重要作用。

康的作品有着和现在许多建筑师所不同的存在意义,与赖特,密斯以及柯布的作品也不同,他们是那样的独树一帜,细致精巧,充满神秘。

赖特的建筑注重韵律的表现,密斯的作品是尽量减少空间和材料,柯布是无所不作,从年轻时的亲切文雅到晚年时的厚重、淳朴和猛烈,最大限度的表现了20世纪人类对于建筑的尝试,而康的作品就像是20世纪建筑设计作品整流下来的精华,充满了纯朴之感。

在学建筑设计的过程中,我很大程度上受到路易斯康的设计思想的影响。

路易斯康的建筑艺术风格上,构图的‚基本元‛是以简单却最具有表达力的几何体--正方、矩形、圆形、规则三角形等为主,具有现代和古典共有的特征,就其建筑而言应该归属于现代主义!他的建筑虽然一般不用传统的装饰符号,空间组合则重现了某种历史上已经有的等级空间序列手法,在主从关系、大小、形体、明暗等方面都展现了许多古典传统的特征。

所以他的作品体量浑厚,沉重,凭借着现代的材料,和天然材料的质感和人工肌理的展现,使他的建筑有一种从总体到统一的雄深感。

康提出的三个阶段的创作过程——第一阶段是‘空间的本质’接下来‘秩序’,然后是‘设计’。

尤其是他在平面设计上用到了‘黄金分割比’,例如在耶鲁大学美术馆,理查德医学研究所,玛格丽特〃艾修里克住宅,第一唯一神教堂等等设计中。

“神”塑像,并将其安置于神庙内,创造神在凡间的居所,人们通过神像和神庙与神建立沟通和联系,颇有“己欲立而立神,己欲达而达神”的意味。

路易·艾瑟铎·康(Louis Isadore Kahn,以下简称“康”)在古建筑遗迹游历旅程中发现,那时的建筑不仅要赋予人一个“存在的立足点”,还要赋予“神”一个“存在的立足点”。

受此启发,康在此后的建筑设计生涯中,接续叩问:建筑“存在的立足点”在哪里?建筑空间的存在有何特性?什么见证了建筑的存在?这些也正是设计师在完成本土特色建筑时所面临的问题。

1建筑在人们认知的环境中寻找“存在的立足点”耶鲁大学美术馆扩建工程是康从古罗马、古希腊和古埃及游历归来的第一个建筑作品,原馆建于1928年,是由艾杰敦·施瓦德沃特设计的一个由石灰石建造,有着连续高大的圆拱窗户的具有厚重历史形式的折中主义建筑。

扩建部分在整体上是两个矩形体块的简单组合,以一个小的矩形体块连接较大的体块和原馆,并顺势将沿街凹口设置为出入口[1](见图1)。

为响应外部环境秩序,建筑西南侧入口面向街道的整个立面采用完全封闭的褐色砖墙,使扩建部分与原有建筑在色彩、立面质感上保持协调,细部处理简洁、粗犷,姿态放得很低(见图2),处处体现其自身存在的合理性和意义。

扩建部分与原馆之间在地位上存在一种主从关系,人们在日常活动中对原馆已经形成了一个固定的认知:一种原馆似乎以前就存在于那儿,似乎以后也会存在于那儿,似乎就应该存在于那儿的状态。

康对扩建建筑的处摘要 文章通过分析探讨路易斯·康的建筑作品中呈现出的某种隐性的建构秩序,探索建构背后的建筑精神。

讨论路易斯·康在建筑实践中追问“建筑存在的立足点”,探究建筑自身与外部环境的依存关系,探讨其整合建筑空间存在的意义,以及一系列对建筑存在的相关因素的本质追寻与呈现的建筑活动。

发掘路易斯·康的建构哲学对我国建筑实践的意义,有助于建筑师在当下思潮泛滥的建筑学语境中把握中国现代建筑的基本价值和意义。

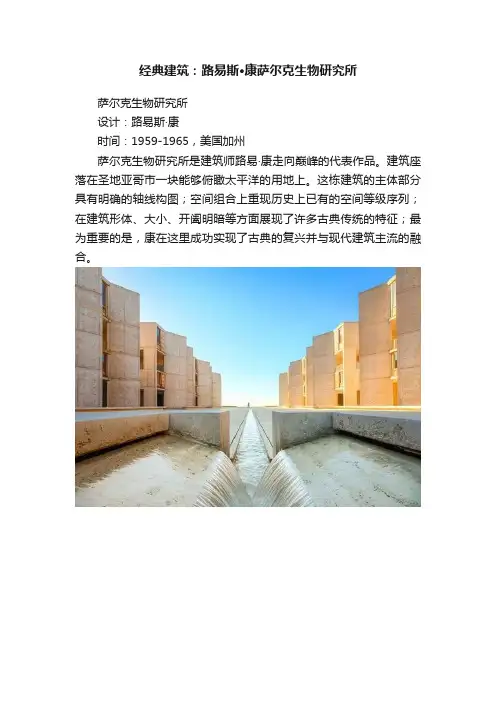

经典建筑:路易斯·康萨尔克生物研究所萨尔克生物研究所设计:路易斯·康时间:1959-1965,美国加州萨尔克生物研究所是建筑师路易·康走向巅峰的代表作品。

建筑座落在圣地亚哥市一块能够俯瞰太平洋的用地上。

这栋建筑的主体部分具有明确的轴线构图;空间组合上重现历史上已有的空间等级序列;在建筑形体、大小、开阖明暗等方面展现了许多古典传统的特征;最为重要的是,康在这里成功实现了古典的复兴并与现代建筑主流的融合。

1955年4月,萨尔克宣布针对小儿麻痹症的一种新疫苗的试验取得成功。

在他的协助下,由神父巴兹尔·奥康纳领导的小儿麻痹症国家基金会于1956年基本上实现了根除急性骨髓灰白质炎的目标。

萨尔克和奥康纳有感于生物研究的重要性,于20世纪50年代末,他们开始讨论设立一个生物中心。

1959年,圣地亚哥市(San Diego city)为了配合加州大学在拉·霍亚(La Jolla)的郊区建设新的分校,在获得市民同意的情况下,向萨尔克提供了一块占地约 27 英亩、能俯瞰太平洋的用地,并极力邀请萨尔克于该地建立研究中心。

萨尔克被这里迷人的风景所打动,在多个候选的城市中,他于1960年决定将研究所选址于此。

1959年10月,机缘巧合,萨尔克拜访了康在费城的事务所。

很快,他就被康的个人魅力所深深打动。

与此同时,康在萨尔克身上发现了“所有客户中最使人难忘的智慧”并为他的观点所迷住——科学和艺术完全可以结合。

在那次的讲座中,萨尔克巧妙地运用了一个双关语描述了他的目标,他想让实验楼成为一个“毕加索也能来的地方”。

萨尔克的观点引起了康的共鸣。

“不可量度的量度”一直就是康的个人追求,康认为“科学作为可量度的事物,要尊重事物要存在,要表达伟大的愿望。

作为科学家,他体会到需要请无可量度的事物出场,而这是艺术家的领域”。

1959年,萨尔克正式把设计任务委托给康,在接下来的6年里科学家与建筑师完美合作,共同缔造了这座科学和艺术完美结合的经典建筑。

伟⼤的建筑师路易·康(LouisKahn)现代建筑风格成就了真正意义上的创新之作:璀璨⼊云的摩天⼤楼,折纸⼿⼯品般的歌剧院,甚⾄是⼀如宇宙飞船的博物馆。

然⽽,⾯对全新格局,现代主义建筑也武断地抛弃了令建筑作品赏⼼悦⽬的诸多元素。

最杰出的现代建筑师们设法避开了这种陷阱,摒弃了陈旧、乏味的惯例,同时保留了传统建筑风格中优美隽永的⼀⾯。

也许最成功地在这场摒弃与承袭之役取得平衡的建筑师们就包括那位异想天开⼜时时⼼不在焉的美国⼈路易·康(Louis Kahn)。

康⽣于1901年。

年轻时,他在宾⼣法尼亚⼤学学习建筑,然⽽他的职业⽣涯得到真正绽放却是在20世纪50年代,彼时的⼀次罗马之⾏令他对古典设计有了全新的见地。

康对现代建筑的重要贡献就是在他的作品中加⼊了这些年代略久甚⾄是古典的元素,却⼜没有丢弃现代主义的创新与明朗。

美国加州拉霍亚索克⽣物研究所,建于1960年康令古⽼理念重焕⽣机的成功范例之⼀就是他对于对称性的青睐,⽽这通常被现代建筑视为缺乏想象⼒和墨守成规。

康设计的加州拉霍亚索克研究所 (Salk Institute in La Jolla, California) 就是⼀组沿中央⽔池铺开、两侧完全⼀致的建筑群。

这种对称性是美术风格(Beaux-Arts style,注在巴黎的美术学校发展起来的建筑风格)的特征,然⽽康却对这⼀明显的回归镇定⾃若,“如果⼈们认为这是美术风格,我没什么意见,”他说。

“我像其他任何⼈⼀样对优秀的建筑感兴趣。

”康利⽤两排完全相同的建筑将观者视线引到他的作品中央以及远⽅的海⾯。

贯穿研究所中⼼的⽔池与秋分和春分的⽇照轨迹重合。

由此⼀来,对称性就不再作为不⾔⽽喻的审美元素,⽽是承载了极为明确的意向性,给⼈以平衡、重点突出且⽓势⾮凡之感。

春分时的研究所康还设法在他的设计中营造出⼀种宏⼤感,这在现代建筑中很少看到。

摩天⼤楼的⾼度也许令我们⽬瞪⼝呆,但却很难像⼤教堂那样让我们对其升起敬畏感。

永恒的追求——路易斯康本文通过对路易斯·康建筑哲学思想的探讨,指出永恒性的表达是其作品的根源。

标签:建筑哲学;意志;空间;不可度量美国建筑师路易斯·康,致力于人之心性的探索,在历史和现实之间他用自己的思想和建筑物谱写了一曲波澜壮阔的乐章,它们在阳光下静静地矗立,或是凝视着大海,或是在虔诚地祈祷,或是细诉于和风,或是在和你推心置腹地长谈……他用自己黄昏的太阳给世界镀上了一片灿烂的金黄色,而它们,则是康笔下的建筑物,它们迎向阳光,面向自然,在时间的流逝中微笑着。

他,置身于对永恒的追求,而它们则用自己的诞生和成长来表露着永恒。

康在50岁的时候才闻名于世界,前50年对康来说,无疑是非常重要的积淀过程.是漫长的蜕壳期.在这段灰暗的年代里,康所表现出的对社会责任的关注也是最强烈,最持久的。

早在经济大萧条的20世纪30年代康就领导了一个非赢利性的“建筑研究小组(ARG)”成员多数是费城的年轻失业建筑师.他们租便宜的房子从学校借来绘图工具,尽管条件艰苦,他们却关心严肃的问题,如社会责任和大量需求的平民住宅;20世纪30年代后期,康成为一位激进主义者.积极的参与政治。

除了对贫困住宅的关注,康一样关心现代城市的发展方向;20世纪40年代康参与设计工人住宅解决战争年代社会的基本问题。

战后康非常关注建筑平民思想的普及。

这段漫长的时期,可以称作康设计生涯的平民建筑时代.是什么促使康从一位现实主义的、坚持实践理性的社会工作者演变为一位理想主义的、坚持形而上学的建筑思想家,迄今尚未可知。

普遍认为是1951年的欧洲旅行,让康真正找到属于自己的精神乐土。

表面上与康此前所思考的问题迥异,但本质上只是同一个问题在不同时代的变形。

当勒·柯布西耶完成他惊世骇俗的朗香教堂的时候.康也完成了一篇旁征博引的文章《纪念性》.至此康已经从一个社会公德的积极支持者.发展成一位人类永恒智慧的探索者。

于是,对着砖石,康发问道:“你们想成为什么?”深悟了意志哲学的精髓之后,康把意志概念移植到建筑之中。