4.15.1三足鼎立 教案 中华书局版七年级上册.ppt

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:3

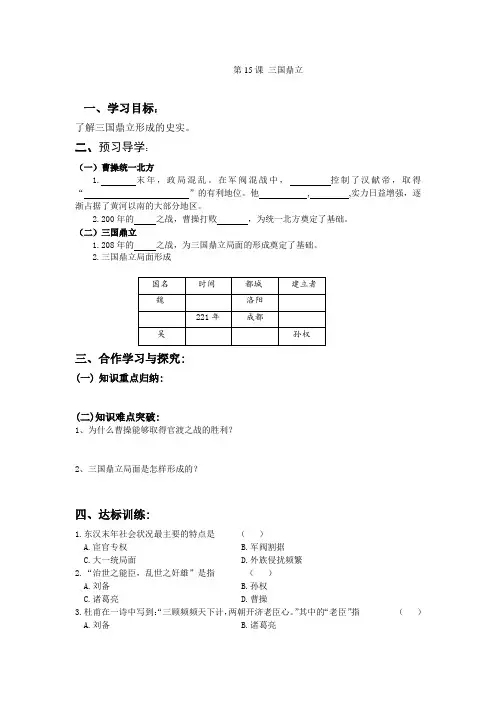

第15课三国鼎立一、学习目标:了解三国鼎立形成的史实。

二、预习导学:(一)曹操统一北方1. 末年,政局混乱。

在军阀混战中,控制了汉献帝,取得“”的有利地位。

他, ,实力日益增强,逐渐占据了黄河以南的大部分地区。

2.200年的之战,曹操打败,为统一北方奠定了基础。

(二)三国鼎立1.208年的之战,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

2.三国鼎立局面形成国名时间都城建立者魏洛阳221年成都吴孙权三、合作学习与探究:(一)知识重点归纳:(二)知识难点突破:1、为什么曹操能够取得官渡之战的胜利?2、三国鼎立局面是怎样形成的?四、达标训练:1.东汉末年社会状况最主要的特点是()A.宦官专权B.军阀割据C.大一统局面D.外族侵扰频繁2.“治世之能臣,乱世之奸雄”是指()A.刘备B.孙权C.诸葛亮D.曹操3.杜甫在一诗中写到:“三顾频频天下计,两朝开济老臣心。

”其中的“老臣”指()A.刘备B.诸葛亮C.周瑜D.曹操4.对赤壁之战中曹操战败原因的分析,不正确的是()A.曹军来自北方,不习水战B.骄傲自满,对孙、刘联军的战术未引起重视C.曹军疾疫流行,战斗力弱D.天意(刮东风)使曹操失败5.赤壁之战的最重要的影响是()A.使东汉灭亡B.使曹操基本统一北方C.使三国鼎立的局面正式形成D.使三分天下的局面实际形成6.下面对三国鼎立局面的评价,正确的是()A.战乱频繁,破坏了社会经济B.封建国家分裂,不利于统一C.破坏了民族关系、不利于民族融合D.局部统一,为全国统一创造了条件7.在一部连环画中有这样一个画面:诸葛亮领兵攻打曹操,曹操率军迎战。

诸葛亮身后的大旗上写着“蜀丞相诸葛”,曹操身后的大旗上大书一个“魏”字。

请你说说这幅画面是否符合历史事实?如果不符合,错误在哪里?8.你认为,从东汉统一政权到三国鼎立,历史是在进步吗?如果是在进步,谈谈你的理由。

五、课外天地:收集和讲述三国历史故事。

第15课三国鼎立

所属学科或领域:历史

一、教材分析

本课是本册书第三单元“政权分离与民族汇聚”中的第一课。

从本课开始中国古代历史进入了一个新的时期,即中国历史的第一次大分裂时期——历时近四百年的三国两晋南北朝时期。

三国的形成是这个新时期的开始,从此秦汉以来大一统的局面结束了,它是中国古代历史的转折点,起着承上启下的作用。

所以本课在本单元占有举足轻重的地位。

本课有两个子目,曹操统一北方,三国鼎立。

涉及两大战役,官渡之战和赤壁之战,它们是促成三国鼎立形成的重大事件。

官渡之战不久曹操结束了北方割据纷争的局面,北方统一后曹操又发兵南方想一举统一全国,结果赤壁之战惨败而归,奠定了三国鼎立局面形成的基础。

两个子目按时间和事件先后顺序安排,并有着因果联系。

了解三国的主要史实是本课的重点,本课的难点是:初步掌握评价历史人物的方法,并树立对国家分裂与统一的正确认识。

二、学情分析

1、本课与历史小说《三国演义》的内容紧密相连,有学生熟悉的人物,如曹操、诸葛亮、刘备等。

语文课

恰巧才学过曹操的《龟虽寿》,并知道草船借箭的故事,对赤壁之战有一定的了解,不少学生通过看电视剧《三国演义》,读过一些关于三国时期的故事,知道一些成语典故。

他们具备一定量的知识储备。

2、初一学生年龄小,善于思考,思维活跃,但认识能力不高,思维呈现表面化和片面化特点。

同时这年龄

段的学生善于表现自己,展示自己。

教师应尽量给学生更多的展示机会。

三、教学/学习目标及其对应的课程标准

本课课程标准:了解三国鼎立的史实,属于知识掌握的识记层次要求。

教学目标:

知识与能力:

1、知道三国鼎立形成过程中的重要人物曹操、诸葛亮;通过正确评价曹操,进一步培养评价历史人物的能

力,并能真正理解历史人物与小说人物的区别。

2、了解历史上著名的战役“官渡之战”和“赤壁之战”,并能简单对比认识它们与北方的统一和“三国鼎

立”局面形成的关系,培养学生的因果推理能力。

3、认识并能绘制三国示意图,提高识图画图能力。

过程与方法:

1、在老师要求下和指导下,学生查阅和收集关于三国时期的人物资料和历史小故事等。

2、以播放电视剧《三国演义》的主题歌,为评说三国人物创设情境。

3、按照自己的理解绘制三国示意图,掌握三国的大概地理位置。

情感态度与价值观

了解曹操是中国历史上杰出的政治家、军事家、诗人,认识他对我国历史的发展所起的重要作用,明白时势造英雄的道理。

再一次认识割据战争给人们带来的巨大灾难,明确统一是一个国家发展的必然趋势。

四、教学理念和教学方式

遵循课程改革者基本理念,师生平等参与教学,充分体现以学生为本,改变学生被动接受知识的学习方式,让学生始终积极地参与教学过程,给学生创造发现、研究问题的环境。

教师通过给学生提出问题,以抛砖引玉的方式启发学生提出更多问题,引发学生思考,在相互交流中碰撞出新的思想。

教师作为课堂的组织者和促进者,在总体上要控制好课堂节奏,同时还要不断地引导和鼓励学生质疑,并在教师的指导下,给学生更大的展示空间去讲三国人物、故事。

尤其在评价曹操时的讨论中,尽量形成一种自由开放的表述空间,让学生能充分表达自己的看法,教师要充分尊重学生的发言权利。

同时在教学中注重培养学生的合作意识,课前学生主动查找资料为课上参与活动做准备,培养学生处理信息的能力。

五、教学或活动过程

(一)教学准备阶段

1、认真研究课程标准,按课程标准要求把握授课尺度。

课前了解三国鼎立的史实,这属于识记层次的基

础知识。

主要有相关重要人物、事件,如:曹操、诸葛亮;官渡之战、赤壁之战和三国的形成、名称、位置。

并在此基础上以评价曹操为例,学会运用评价历史人物的方法,进一步培养学生评价历史人物的能力。

1、针对教材内容和学生特点确定本课教学方法为问题讨论法和活动法等,同时通过搜集和网上下载所需要

的历史材料、音像资料,给教学内容适当充实和扩展。

2、用PowerPoint制作多媒体课件。

3、学生准备:学生通过各种途径,如查阅书籍、上网查询、咨询父母老师等长辈,等等,广泛收集有关三

国前后的史料,并有针对性地侧重是重要的人物和事件。

(二)教学或活动过程

1.导入新课通过电视剧《三国演义》的主题歌创设情境,然后教师模仿说评书的形式进行课前“评说三国人物”活动,让学生说出所知道或喜欢的三国人物。

学生会列举很多,可根据学生说得比较集中的几个人物适当讲评,最后根据课标要求和学生的兴趣点引出本课两个重要人物:曹操和诸葛亮。

以人物为主要线索联系相关事件,展开教学内容。

2.多媒体展示问题:(1)在北方群雄中实力最强的是袁绍,不是曹操,但最终完成北方统一大业的却是曹操,曹操究竟有何德何能以弱胜强统一了北方呢?然后指导学生阅读教材5分钟左右,并在小组内交流。

以激发学生强烈的求知欲,充分调动学生主动学习的积极性,培养学生与人合作的良好习惯。

通过学生的交流和发言,理清第一子目的知识结构如下:(通过多媒体展示)

曹操统一北方的条件:政治——挟天子已令诸侯人才——招贤纳士

经济——实行屯田

军事——官渡之战打败袁绍(以少胜多)

然后通过讲相关故事和自由讨论分析得出官渡之战曹操以少胜多的原因,并得出结论。

(2)历史上同一个曹操,官渡之战成就了他军事生涯的辉煌,但另一场决定性战役——赤壁之战,却让他以多败少,饮恨终生。

假如你是曹操身边的谋士,请你结合战役前后发生的故事,分析曹操失败的原因。

学生讲述战役过程中可适当补充:三顾茅庐、草船借鉴、蒋干中计、借东风、苦肉计、连环计、火烧联营等。

引导学生谈两次战役的启示。

(3)官渡之战和赤壁之战是发生在东汉末年的两大重要战役,那么它们与本课课题“三国鼎立的形成”

有什么联系?(指导学生比较认识两大战役的影响,官渡之战为曹操统一北方创造条件,赤壁之战为三国鼎立的形成奠定基础。

)

(4)自由论坛:说说你心目中的曹操。

多媒体显示问题:小说《三国演义》和许多戏剧中,都将曹操说成是一个“乱世奸雄”,一张白脸奸臣的脸谱。

而《三国志》中却把曹操说成是“治世之能臣”,你心目中的曹操是一个什么样人物?

学生畅所欲言,有可能将小说和戏剧中的曹操进行评价,教师再次强调历史与文学作品的区别,并指导学生看每课一得。

3、请你来设计:用你想到的多种图示画一个《三国鼎立》示意图,培养学生动手和想象力,将学生画的图

在实物投影仪打出。

培养学生的空间想象力,现场用实物投影仪打出来,让学生有成就感。

4.课堂小结

请连接下列词语成一段话把本课做一小结:三国鼎立、官渡之战、曹操,袁绍、赤壁之战、5.课堂练习

(略)

6.板书设计

官渡之战赤壁之战三国鼎立形成

曹操———袁绍曹操———孙刘联军魏

以少胜多以多败少蜀吴

六、评价

精彩回放:本课你发言几次?讲评最精彩的发言

七、教学自我反思

完成本课教学的最重要的是教师的调控能力,能否使本课顺畅进行,教师要根据课堂的实际情况进行必要的调控,以保证课堂教学任务的完成。

二是教师要有灵活应变的能力,能够应付课堂的各种变化,;三是对时间要有效把握。

八、教研员点评。