古代寓言二则知识点归纳

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:1

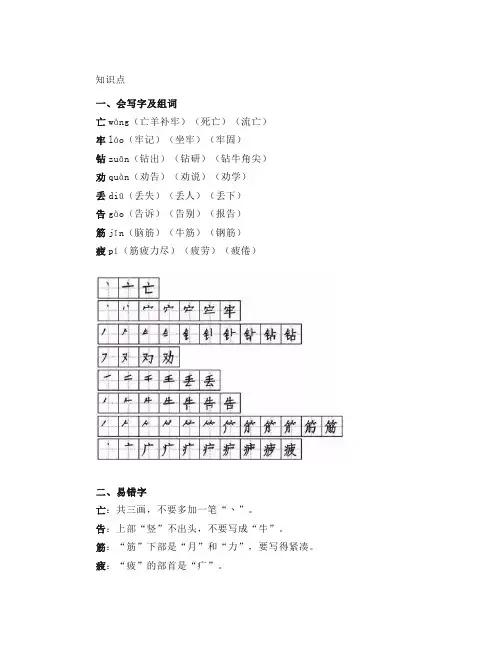

知识点一、会写字及组词亡wáng(亡羊补牢)(死亡)(流亡)牢láo(牢记)(坐牢)(牢固)钻zuān(钻出)(钻研)(钻牛角尖)劝quàn(劝告)(劝说)(劝学)丢diū(丢失)(丢人)(丢下)告gào(告诉)(告别)(报告)筋jīn(脑筋)(牛筋)(钢筋)疲pí(筋疲力尽)(疲劳)(疲倦)二、易错字亡:共三画,不要多加一笔“丶”。

告:上部“竖”不出头,不要写成“牛”。

筋:“筋”下部是“月”和“力”,要写得紧凑。

疲:“疲”的部首是“疒”。

三、多音字圈quān(圆圈)juàn(猪圈)转zhuǎn(转身)zhuàn(转动)尽jìn(尽力)jǐn(尽管)四、近义词后悔—悔恨劝告—劝导焦急—着急终于—终究急忙—赶忙筋疲力尽—精疲力竭五、反义词急忙—从容明白—糊涂筋疲力尽——精力充沛六、教材分析这篇精读课文包括两则寓言故事,一个是《亡羊补牢》,一个是《南辕北辙》。

这两则寓言都出自《战国策》。

《亡羊补牢》讲的是一位养羊人第一次丢了羊,街坊劝他修羊圈、堵窟窿,养羊人没有听从劝告;第二天他又丢了羊,才后悔没有听街坊的劝告,于是赶快动手把窟窿堵上,把羊圈修好。

从此,他的羊再也没丢过。

这个寓言告诉我们:一个人做错了事,只要肯接受意见,认真改正,就不算晚。

《南辕北辙》讲的是一个人想到南方去,而他所走的路却是朝向北方。

别人提醒他走错了,他却满不在乎。

“辕”是古代车马前面的两根车杠;“辙”是车轮走过之后,路面压成的痕迹。

人们用“南辕北辙”这句成语,来比喻行动与目的相反,也就是“背道而驰”的意思,含有讽刺、批评的意味。

七、课后习题朗读课文。

说说“亡羊补牢”“揠苗助长”两个成语的意思。

亡羊补牢:羊丢失了,才修理圈。

比喻在受到损失之后想办法补救,免得以后再受类似的损失。

揠苗助长:把苗拔起,帮助其生长,后用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。

《中国古代寓言故事》知识点1.《愚公移山》中愚公要移的两座山分别是太行山和王屋山。

2.“我宁愿相信尺码,也不愿相信自己的脚”出自寓言故事《郑人买履》。

3.模仿美女西施皱眉的丑女叫东施。

4.喝酒时,看见杯中有一条蛇,就害起病来,出自寓言故事《杯弓蛇影》。

5.以为天只有井口那么大的是井底之蛙。

6.《庖丁解牛》中的庖丁是一名厨师。

7.“比喻借别人的威风吓唬人。

”出自《狐假虎威》寓言故事。

8.“比喻行动与目的正好相反。

”出自《南辕北辙》寓言故事。

9.“比喻不必要的,没有根据的担忧”出自《杞人忧天》寓言故事。

10.《惊弓之鸟》的主人公是更羸。

11.《千金买首》中“首”是指千里马的头。

12.鹬蚌相争的结果是渔人得到了好处。

13.“朝三暮四”中主人公是猴子。

14.《纪昌学射》中,纪昌的老师是飞卫。

15.《叶公好龙》中,当叶公见到真正的龙后表现是掉头就跑,吓得魂飞魄散。

16《对牛弹琴》的主人公是公明仪。

17.寓言《黔之驴》中,驴子最后被老虎吃掉了。

18.《卞庄子刺虎》中,卞庄子用了两虎相争,必有一死一伤的办法获得了双虎。

19.南郭先生是《滥竽充数》寓言故事中的主人公。

20.怕别人听到声音,就捂住自己耳朵”出自《掩耳盗铃》寓言故事。

21.鹬蚌相争的结果是渔人一得到了好处。

22.“比喻多此一举,反而没有好处。

”出自《画蛇添足》寓言故事。

23.《买椟还珠》中“椟”是指盒子。

24.《不龟手药》中“手药”是指冻疮药。

25.寓言《二人相马》的主人公是伯乐。

26.教育孩子要讲诚信的著名故事是《曾子杀猪》。

27.《螳螂捕蝉》中:“螳螂捕蝉”的下一句是“黄雀在后”。

28.《薛谭学讴》是薛谭像秦青学习唱歌。

29.《关尹子教箭》是列子跟关尹子学习射箭。

30.东施效颦比喻盲目模仿效果极坏。

31.《螳螂捕蝉》中吴王是一个固执己见、自以为是听不进一点意见的人。

32.《鲁侯养鸟》是因为鲁侯自以为是才将海鸟置于死地。

33.《弈秋授弈》中弈秋的棋艺非常高超。

二年级语文下册第二十七课寓言两则知识点二年级语文下册第二十七课《寓言两则》中“寓言”是用故事说明一个深刻的道理或教训,“寓”是“寄托”的意思。

“则”的意思就是“篇”。

店铺在此整理了二年级语文下册第二十七课《寓言两则》知识点,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!二年级语文下册第二十七课《寓言两则》知识点课文梳理读罢寓言两则,感悟出几个“好”,几个“真”。

好焦急──禾苗长得太慢;“好”办法──“把禾苗一棵一棵往高里拔”;好辛苦──从中午一直拔到太阳落山,弄得筋疲力尽;“好”结果──“力气总算没白费”──禾苗都枯死了;好愚蠢──不顾事物的发展规律,急于求成。

真痛苦──种田太无味、干活太劳累;真幸运──野兔撞树桩,啥力也不费;真敢想──每天捡一只,野兔肥又美;真耐心──日出桩边等,日落茫然归;真伤悲──野兔没再来,农田尽荒废;真愚蠢──死守旧经验,丝毫不知变。

“揠苗助长”、“守株待兔”都是古人做的蠢事,但这样的事今天仍然存在。

违反规律,急于求成,这在我们的家庭教育中不是普遍存在着吗?不努力做事,心存侥幸,这样的人在我们的生活中不也普遍存在着吗?因此本文仍有很强的现实意义,我们在学习课文的过程中,不妨结合现实生活进行感悟。

二年级语文下册第二十七课《寓言两则》知识点词句梳理【揠苗助长】用拔高禾苗的办法帮助禾苗长高。

常用来比喻违反事物的发展规律,急于求成,反而坏事。

【巴望】盼望,急切地希望。

【筋疲力尽】形容非常疲劳,一点力气也没有。

【枯死】失掉水份而干死。

【守株待兔】守在树桩旁边等待撞死在树桩前的野兔。

比喻存在侥幸心理的人,希望得到意外的收获,结果一无所获。

【乐滋滋】形容因满意而喜悦的样子。

【近义词】焦急──着急巴望──盼望忽然──突然筋疲力尽──筋疲力竭【反义词】筋疲力尽──精力充沛乐滋滋──悲切切【句子分析】1、他的儿子不明白是怎么回事,第二天跑到田里一看,禾苗全都枯死了。

这句话讲的是“揠苗助长”的结果:禾苗都枯死了。

【语文版四年级下册课文】语文版四年级下册《寓言两则》内容详解《寓言两则》文学常识(1)《滥竽充数》出于《韩非子·外储说上》,原文是:“齐宣王使人吹竽,必三百人。

南郭处士请为王吹竽,宣王说(悦)之。

廪食以数百人。

宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

”课文是根据这段文字编写的。

(2)《邯郸学步》出自《庄子·秋水》,原文是:“且子独不闻夫寿陵余子学行于邯郸与(欤)?未得国能,又失其帮行矣,直匍匐而归矣。

”课文是根据这段文字编写的。

内容详解本课是精读课文,包括《滥竽充数》和《邯郸学步》两则寓言。

《滥竽充数》讲的是战国时候,齐宣王喜欢听吹竽,又喜欢讲排场,常叫三百人的乐队一起吹奏给他听。

“讲排场”,表现在吹竽的乐队有三百人,而听的人只有齐宣王等极少数人。

“三百人一齐吹”,说明乐队声势之大。

南郭先生本来不会吹竽,可是他“自称技艺高超”,混进了乐队里,齐宣王给了他很高的待遇。

“鼓着腮帮,捂着竽眼儿”表现的是南郭先生装腔作势的样子。

齐宣王死后,齐湣王继位,他的爱好与齐宣王不同,他叫每个人单独吹竽给他听,南郭先生再也混不下去了,只好偷偷逃走。

这则寓言故事讽刺了没有真本领,混进行家里充数的人。

后来作为成语来用,指不好的东西混进好的里面凑数。

另外,也常常用来表示自谦。

《邯郸学步》讲的是战国时候,燕国寿陵有一个人到赵国首都邯郸去学走路的故事。

课文先讲燕国寿陵有个人为什么要到邯郸去学走路,原因是他“嫌当地人走路的姿势不好看”。

接着又讲他看到邯郸人“走路的姿势十分优雅,很有特点”,就跟在后面学,“一扭一摆”是写他机械模仿别人的动作。

然后讲他“彻底忘掉”自己原来的走法,“抬腿、跨步、摆手、扭腰”都机械地模仿邯郸人的姿势,这进一步说明他学习别人,只会机械地模仿。

最后讲事情的结果,燕国人的走法没有学会,自己原来的走法全忘了,只好爬着回燕国去。

现在人们把这个故事作为成语用,比喻机械地模仿别人,最后连自己原来会的东西也忘记了。

![[精选]人教版四年级下册语文《寓言两则》知识点分析](https://uimg.taocdn.com/ce5887380b1c59eef8c7b4d4.webp)

人教版四年级下册语文《寓言两则》知识点

1. 作者简介

2. 相关背景

3. 主要内容

1作者简介

生平简介:(约前280-前233),战国末期思想家,法家最重要的代表人物。

原系韩国贵族。

《史记》说他“为人口吃,不能道说,而善著书”。

他和李斯同出于荀况门下。

主要著作:《韩非子》(包括《滥竽充数》《郑人买履》《老马识途》《买椟还珠》等脍炙人口的寓言故事)。

2相关背景

《纪昌学射》背景资料:《纪昌学射》原文件《列子•汤问》,这篇寓言在流传过程中,形成了“纪昌贯虱”的典故。

文中的飞卫、纪昌是我国古代有名的神箭手。

《扁鹊治病》时代背景:春秋战国时期,战火纷乱,文化交融,社会生产力发展。

3主要内容

纪昌学射主要内容:纪昌掌握了射箭技巧,但他实际没有练习射箭,他只是练习不眨眼睛,视小如大的功夫。

这说明打好基础,苦练基本功,是成功的秘诀。

扁鹊治病主要内容:写扁鹊见蔡桓公升病,乞求医治,蔡桓公一连四次不听劝,后来,他病入膏肓,无法医治,想派人去请扁鹊,但扁鹊早已跑去秦国……告诉我们要虚心听从别人给我们的正确的建议。

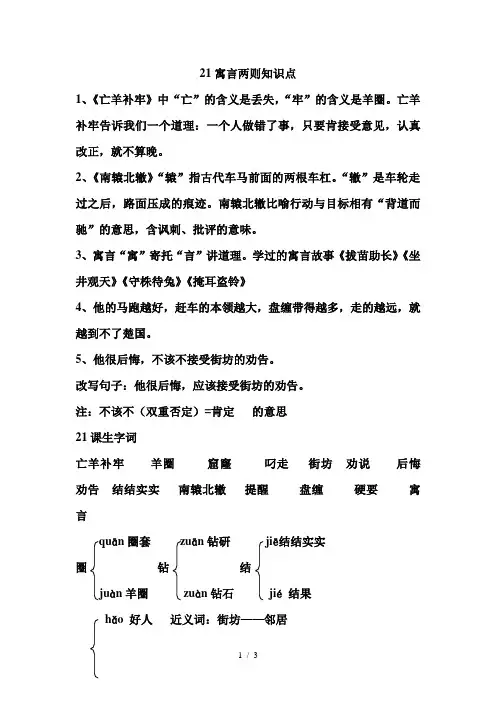

21寓言两则知识点1、《亡羊补牢》中“亡”的含义是丢失,“牢”的含义是羊圈。

亡羊补牢告诉我们一个道理:一个人做错了事,只要肯接受意见,认真改正,就不算晚。

2、《南辕北辙》“辕”指古代车马前面的两根车杠。

“辙”是车轮走过之后,路面压成的痕迹。

南辕北辙比喻行动与目标相有“背道而驰”的意思,含讽刺、批评的意味。

3、寓言“寓”寄托“言”讲道理。

学过的寓言故事《拔苗助长》《坐井观天》《守株待兔》《掩耳盗铃》4、他的马跑越好,赶车的本领越大,盘缠带得越多,走的越远,就越到不了楚国。

5、他很后悔,不该不接受街坊的劝告。

改写句子:他很后悔,应该接受街坊的劝告。

注:不该不(双重否定)=肯定的意思21课生字词亡羊补牢羊圈窟窿叼走街坊劝说后悔劝告结结实实南辕北辙提醒盘缠硬要寓言quān圈套zuān钻研jiē结结实实圈钻结juàn羊圈zuàn钻石jié结果hǎo 好人近义词:街坊——邻居好劝告——劝说后悔——懊悔hào爱好奇怪——奇异反义词:劝告——教唆suō接受——拒绝结结实实——松松垮垮21小测试kūlóng pán ch a n yùyán quàn gào( ) ( ) ( ) ( )diāo zǒu jiēfang nán yuán běi zhéhòu huǐ( ) ( ) ( ) ( )wáng yáng bǔláo quàn shuō( ) ( )狠( ) 叼( ) 住( ) 辙( )狼( ) 叨( ) 往( ) 撤( ) 辕( ) 海( ) 访( )都( )猿( ) 悔( ) 坊( )堵( ) 劝( )窿( )寓( )窟( )功( )隆( )遇( )窝( )三、多音字()()()()()()()()少圈结钻()()()()()()()()四、亡羊补牢告诉我们:南辕北辙告诉我们:五、一()寓言一()街坊一()狼一()窟窿一()马车一()车夫六、小红今晚不得不早早把作业写完。

五、《古代寓言二则》【《郑人买履》】1、文学常识:《郑人买履》选自《韩非子·外储说左上》,作者韩非是战国末期哲学家,法家的主要代表人物,《韩非子》是法家的重要著作。

这个故事刻画了固执、迂腐,不知变通的郑人形象,告诉我们说明要尊重客观现实,不要迷信教条。

2、理解文意:⑴郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

欲:想要履:鞋者:…的人度:量长短其:自己的而:连词,表顺接,可不译。

之:指量好的尺寸其:自己的坐:同“座”,座位译:郑国有个想买鞋子的人,先自己量好自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。

⑵至之市,而忘操之。

至:到之:到……去而:连词,表转折,可译为“却”操:拿,携带之:指量好的尺寸译:到了到集市去的时候,却忘了带上它。

⑶已得履,乃曰:“吾忘持度。

”乃:就曰:说持:拿着译:已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺寸)就(对卖鞋子的人)说:“我忘了带量好的尺寸。

”⑷反归取之。

反:同“返”,返回之:代指尺码译:就返回家拿量好的尺码。

⑸及反,市罢,遂不得履。

反:同“返”,返回罢:结束遂:终于译:等到(他)返回时,集市已经散了,终于没有买到鞋。

⑹人曰:“何不试之以足?”何:为什么之:代指鞋以:用试之以足(以足试之)(倒装句,状语后置,译句要调整)译:有人问:“为什么不用你的脚试一试鞋的大小呢?”⑺曰:“宁信度,无自信也。

”宁:宁可无:不无自信(无信自)(倒装句,宾语前置,译句要调整)译:(他)回答说:“(我)宁可相信尺码,也不相信自己的脚。

”3、简答:你认为这个故事中最精彩之处是什么?为什么?答:这个小故事写得很精彩,而最为精彩之处在于末尾的人物对话,既解开了他人“何不试之以足”的疑惑,又把郑人固执迂腐的形象刻画得栩栩如生。

【刻舟求剑】1、文学常识:文章选自《吕氏春秋·察今》是战国末秦相吕不韦组织编写的论文集。

这个寓言故事告诉我们不懂得情势的变化而变化自己的观念和方法,就不会获得预期的结果。

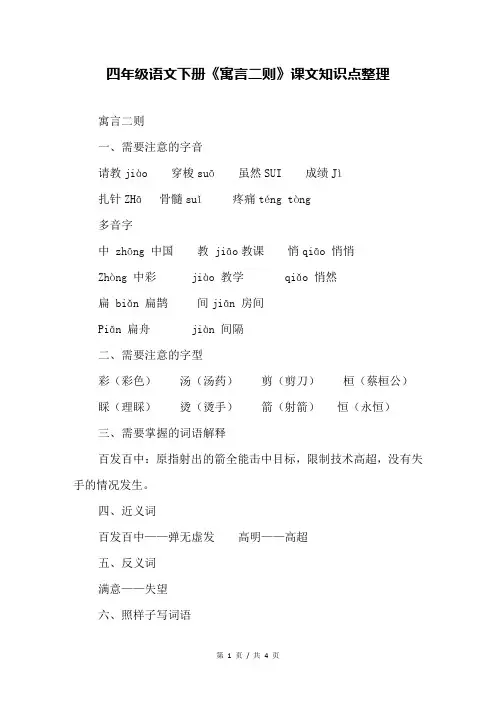

四年级语文下册《寓言二则》课文知识点整理寓言二则一、需要注意的字音请教jiào 穿梭suō 虽然SUI 成绩Jì扎针ZHā 骨髓suǐ 疼痛téng tòng多音字中zhōng 中国教jiāo教课悄qiāo 悄悄Zhòng 中彩jiào 教学qiǎo 悄然扁biǎn 扁鹊间jiān 房间Piān 扁舟jiàn 间隔二、需要注意的字型彩(彩色)汤(汤药)剪(剪刀)桓(蔡桓公)睬(理睬)烫(烫手)箭(射箭)恒(永恒)三、需要掌握的词语解释百发百中:原指射出的箭全能击中目标,限制技术高超,没有失手的情况发生。

四、近义词百发百中——弹无虚发高明——高超五、反义词满意——失望六、照样子写词语百发百中:百依百顺、一心一意、不理不睬、自由自在百发百中(数)千恩万谢、三心二意、三言两语、朝三暮四聚精会神:眉飞色舞、喜笑颜开、手舞足蹈、气急败坏七、句子“纪昌回家之后,就开始练习起来。

”“纪昌记住了飞卫的话。

回到家里,又开始练习起来。

”这两句话写出了纪昌学习态度的虚心和认真。

他虚心听从老师指导,并且真正按着老师的要求去做,一点也不犹豫,一刻也不耽误。

“妻子织布的时候,他躺在织布机下面,睁大眼睛,注视着梭子来回穿梭。

两年以后,纪昌的本领练得相当到家了……”这两句话写出了纪昌练习眼力的决心、毅力和恒心。

说他有决心,是因为他练习的目标不是静止不动的,而是来回穿梭的梭子,这就增加了追逐目标的难度;说他有恒心、毅力,是因为他躺在织布机下面,并且一躺就是两年,其学习之劳苦可想而知;并且,据说他练习看虱子时又用了三年。

前后利用五年时间练习基本功,其恒心和毅力可见一斑。

纪昌学习的态度及决心、毅力、恒心,与他成为一个射箭能手,也是不无关系的,这点教学时不能忽略。

“蔡桓公听了很不高兴,没有理睬他。

”“蔡桓公听了非常不高兴。

”“蔡桓公觉得奇怪,派人去问他。

”“派人去请扁鹊”。

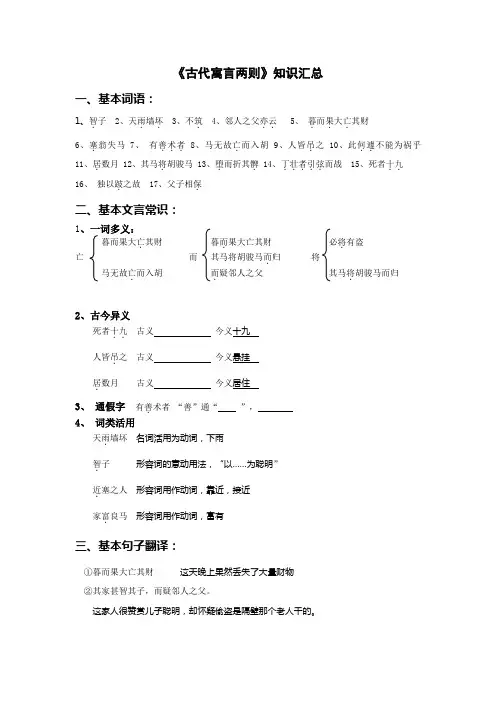

《古代寓言两则》知识汇总一、基本词语:1、智.子2、天雨.墙坏.3、不筑.4、邻人之父亦云.. 5、暮.而果.大亡.其财6、塞.翁失马7、有善术者..不能为祸乎... 8、马无故亡.而入胡 9、人皆吊.之 10、此何遽11、居.数月 12、其马将.胡骏马 13、堕.而折其髀. 14、丁壮者引弦.......而战 15、死者十九16、独以跛.之故 17、父子相保.二、基本文言常识:1、一词多义:暮而果大亡.其财暮而.果大亡其财必将.有盗亡而其马将胡骏马而.归将马无故亡.而入胡而.疑邻人之父其马将.胡骏马而归2、古今异义死者十九..古义今义十九人皆吊.之古义今义悬挂居.数月古义今义居住3、通假字有善.术者“善”通“”,4、词类活用天雨.墙坏名词活用为动词,下雨智.子形容词的意动用法,“以……为聪明”近.塞之人形容词用作动词,靠近,接近家富.良马形容词用作动词,富有三、基本句子翻译:①暮而果大亡其财这天晚上果然丢失了大量财物②其家甚智其子,而疑邻人之父。

这家人很赞赏儿子聪明,却怀疑偷盗是隔壁那个老人干的。

③此何遽不为福乎?这怎么就不能成为好事呢?④近塞之人,死者十九。

靠近长城一带的人,绝大多数都战死沙场。

⑤居数月,其马将胡骏马而归。

过了几个月,他那匹马(竟然)带领着一群胡人的骏马回来了。

⑥独以跛之故,父子相保。

他儿子就因为腿瘸的缘故(没有被征去打仗),父子得以保全生命。

四、成语及文学常识:1、“塞翁失马,焉知非福”意思是:2、《智子疑邻》选自《韩非子》先秦法家的代表作。

韩非,战国末期思想家,是先秦法家的集大成者。

3、《塞翁失马》选自《淮南鸿烈》西汉散文集,又称《鸿烈》、《淮南子》。

西汉淮南王刘安及其宾客集体编著。

五、阅读点拨:《智子疑邻》课文开头写故事发生的背景,只用八个字。

“宋”,指出故事发生的地点;“富”,是被盗的原因;“天雨”导致“墙坏”,“墙坏”又为盗窃者提供了自由进出的条件。

由此引出身份不同的两个人对这件事的相同看法:“不筑,必将有盗。

七年级古代寓言二则知识点在七年级的语文学习中,古代寓言二则常常是重点学习内容。

这两则寓言分别是《赫尔墨斯和雕像者》以及《蚊子和狮子》,它们不仅充满趣味,还蕴含着深刻的道理。

先来看看《赫尔墨斯和雕像者》。

这则寓言出自《伊索寓言》,作者是古希腊的伊索。

故事的主人公是赫尔墨斯,他是希腊神话中众神的使者。

赫尔墨斯想知道自己在人间受到多大的尊重,就化作凡人,来到一个雕像者的店里。

他先问宙斯雕像的价格,雕像者说:“一个银元。

”赫尔墨斯又笑着问道:“赫拉的雕像值多少钱?”雕像者说:“还要贵一点。

”后来,赫尔墨斯看见自己的雕像,心想他身为神使,又是商人的庇护神,人们会对他更尊重些,于是问道:“这个值多少钱?”雕像者回答说:“假如你买了那两个,这个算添头,白送。

”这个故事虽然简短,但寓意十分深刻。

它讽刺了那些爱慕虚荣而不被人重视的人。

赫尔墨斯自认为地位很高,应该受到人们的尊崇,却没想到自己在人们心中毫无价值。

这告诉我们,一个人如果只看重自己的身份和地位,而不注重自身的品德和实际的作为,是不会得到他人真正的尊重的。

从写作手法上来看,这则寓言运用了巧妙的心理描写和细节描写。

通过对赫尔墨斯的心理活动的刻画,生动地展现了他自高自大、爱慕虚荣的性格特点。

比如他在询问雕像价格时的“笑”,就充分体现了他内心的得意和自负。

再说说《蚊子和狮子》。

同样出自《伊索寓言》。

故事的情节是这样的:一只蚊子向狮子发起挑战,蚊子在狮子脸上乱咬一通,狮子气得用爪子把自己的脸都抓破了,也没抓到蚊子。

蚊子战胜了狮子,非常得意,却不小心被蜘蛛网粘住了。

这则寓言告诉我们,再强大的人也会有弱点,再弱小的人也有自己的长处。

但在取得胜利后,不能骄傲自满,否则可能会遭遇失败。

蚊子战胜狮子,依靠的是它的灵活和聪明,但它因为骄傲而忽视了潜在的危险,最终导致了自己的灭亡。

在写作技巧方面,这则寓言运用了对比的手法。

蚊子与狮子的力量对比悬殊,蚊子弱小而狮子强大,但结果却是蚊子战胜了狮子。

三年级上册《寓言二则》原文翻译知识点汇总《掩耳盗铃》———选自《吕氏春秋.自知》范氏之亡也①,百姓有得②钟③者。

欲负④而走⑤,则⑥钟大不可负;以⑦椎⑧毁之,钟况⑨然有音。

恐人闻之而夺己也,遽⑩掩其耳。

恶己自闻之,悖矣。

字词注释:①范氏是春秋末期晋国的贵族,后被晋国的智氏、韩氏、魏氏等贵族联合攻灭,逃往齐国。

②得:得到。

③钟:古代的打击乐器。

④负:背、驮。

⑤走:跑。

⑥则:但是。

⑦以:用。

⑧锤:(chuí)槌子或棒子。

⑨“况”(huàng)然:“况”地;况,拟声词,形容钟声。

⑩遽(jù):急速地。

原文释义如下:范氏灭亡了,有个人趁机偷了一口钟。

想要背着它逃跑,但是,这口钟太大了,背不动;于是用锤子把钟砸碎,刚一砸,钟锽锽的响声很大。

他生怕别人听到钟声,来把钟夺走了,就急忙把自己的耳朵紧紧捂住。

但捂住自己的耳朵就以为别人也听不到了,这就太荒谬了。

《滥竽充数》齐宣王使人吹竽,必三百人。

南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。

宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

原文释义如下:齐宣王让人吹竽,一定要三百人的合奏。

南郭处士请求给齐宣王吹竽,宣王对此感到很高兴,拿数百人的口粮来供养他。

齐宣王去世。

齐湣王继承王位,他喜欢听一个一个的演奏,南郭处士听后便逃走了。

两则寓言故事告诉我们的道理:《掩耳盗铃》这则寓言告诉人们:做了坏事想叫别人不知道是不可能的,自作聪明的结果是自己害自己。

这种人是极可笑的,讽刺做了不该做的事,自己欺骗自己的人。

《滥竽充数》这则寓言故事讲的是没有真才实学的人混在行家里充数,等到考验来了,他只能灰溜溜的逃跑,这则寓言故事告诉我们,做人要诚实,而且,要有真才实学,这样才不怕别人的考证。

古代寓言故事解析知识点古代寓言故事是一种以动物或其他非人物为主角,通过讽刺、夸张等手法来传达一定教育意义的寓言形式。

这些故事往往包含深刻的道德或伦理教育,旨在引导人们思考和反思自身的行为。

本文将分析几个经典的古代寓言故事,并解析其中蕴含的知识点。

一、《狐假虎威》这是一则出自《战国策》的寓言故事。

故事讲述了一只狐狸借助老虎的威势吓唬其他小动物,最终被一只兔子揭穿的情节。

通过这个故事,我们可以看到狐假虎威的本义就是形容借助外力来威吓他人的行为。

从这个故事中可以学到的知识点有:1. 外表并不代表实力:虽然狐狸没有老虎那样的体型和力量,但它却借助老虎的形象来吓唬其他动物。

这告诉我们外表并不总是能够准确反映实力,不能因为某个人或事物的外在条件而轻易相信。

2. 诚实与正直的重要性:兔子在面对狐狸的谎言时保持了警觉,并通过自己的判断揭穿了狐狸的伪装。

这告诉我们在生活中要保持警觉性,不要轻易相信他人的话语,要用自己的判断力去评估事物。

二、《乌鸦和狐狸》这是伊索寓言中的一则经典故事。

故事讲述了一只狐狸想要夺取乌鸦嘴里的奶酪,于是用虚伪的恭维赞美乌鸦的美嗓子,诱使乌鸦开口唱歌,从而让奶酪掉到了地上。

这个故事非常有意义,可以教会我们很多道理。

从这个故事中可以学到的知识点有:1. 小心谨慎:乌鸦因为被狐狸的恭维所迷惑,而掉了奶酪。

这个故事告诉我们在生活中,要保持冷静,不要被他人的甜言蜜语所迷惑,要慎重考虑自己的行动。

2. 学会分辨大是大非:狐狸用虚伪的恭维来迷惑乌鸦,这告诉我们要学会辨别真假,分辨大是大非。

我们不能被别人的表面套路所迷惑,要看清事物的本质。

三、《兔子和乌龟》这个寓言故事通过比赛乌龟和兔子速度的情节,反映了坚定意志和持续努力的重要性。

故事中的兔子由于过于自大和骄傲,没有坚持到终点,最终被乌龟赶超。

这个故事传达了一个经典的寓意。

从这个故事中可以学到的知识点有:1. 坚持不懈:乌龟在比赛中虽然速度慢,但却一直坚持不懈,最终成功达到了终点。

拓展小知识《韩非子》《韩非子》为法家重要著作。

据《汉书·艺文志》所载,共55篇。

今传本正合其数。

今本除《史记》中所举《孤愤》、《说难》等十篇外,多有窜入文字。

韩非是先秦法家学说的集大成者。

他从主张变革、反对复古的历史观出发,宣扬君主集权,任法术而尚功利。

与此相适应,他主张行文写作必须以“功用”为目的。

他的说理散文在先秦诸子中具有独特的风格,思想犀利,文字峭刻,逻辑严密,具有很强的说服力。

在阐述一个重要论点时,韩非经常使用类似归纳的方法,即先举论据,再作论证,最后得出合于逻辑的结论。

韩非的辩难之作也很有特色。

他并不像荀子那样用“是不然”的断然口气,动辄否定论战的对方,而是从容、冷静地分析问题。

对不同的意见,总是用“或曰”来提出异议,有时还连用几个“或曰”,客观地列举几种说法,引导读者共同进行分析。

韩非在论辩中,还善于运用逻辑上矛盾律的原理,“以子之矛,陷子之盾”(《难势》),使对方进退失据。

《诡使》、《六反》诸篇,可作为这种论辩方法的代表。

先秦后期散文,在议论中使用寓言故事以增强形象性和说服力,已成为一时风气。

《韩非子》中的许多篇章,对寓言故事的运用已经进入自如的境地。

《说林》、《内储说》、《外储说》就集中记录了大量的寓言故事。

“郢书燕说”(《外储说左上》)、“守株待兔”(《五蠹》)等,更成为后人常用的成语典故。

今存《韩非子》版本以宋干道刊本为最早。

注本中较完备的有清代王先慎《韩非子集解》、今人梁启雄《韩非子浅解》、陈奇猷《韩非子集释》及周勋初等《韩非子校注》。

《吕氏春秋》《吕氏春秋》是战国末年(公元前221年前后)秦国丞相吕不韦组织属下门客们集体编纂的杂家著作,又名《吕览》,在公元前239写成,当时正是秦国统一六国前夜。

此书共分为十二纪、八览、六论,共二十六卷,一百六十篇,二十余万字。

书中尊崇道家,肯定老子顺应客观的思想,但舍弃了其中消极的成分。

同时,融合儒、墨、法、兵众家长处,形成了包括政治、经济、哲学、道德、军事各方面的理论体系。

古代寓言故事知识点寓言故事是一种以动物或其他生物为主要角色,通过寓意和象征性的手法,来传达道德、教育或社会观念的故事形式。

古代寓言故事以其独特的方式,赢得了读者们的喜爱和广泛传扬。

本文将介绍几个古代寓言故事的知识点,让我们一起来欣赏和学习吧!兔子和乌龟的比赛故事梗概:兔子和乌龟在森林中举行了一场赛跑。

兔子自以为是快跑者,高昂着头大步跑着,但他很快就领先了乌龟很远。

然而,在接近终点时,兔子不知为何,突然决定休息一下,结果竟然睡着了。

而乌龟虽然动作缓慢,但始终坚持前进,最终赢得了比赛。

故事寓意:这个故事告诉我们,不要轻视那些看似弱小或缓慢的人或事物。

不管你有多么出众,如果你过于自信满满而轻敌,很有可能会失去机会,让其他人赶超甚至超过你。

坚持不懈和持之以恒的品质,远比表面上的优势更加重要。

老狼的教训故事梗概:一只老狼生病了,他无法狩猎,于是,他决定向其他动物求助。

他先去找兔子,说自己已经忍饥挨饿很长时间了,希望兔子能给他一些食物。

兔子提出了一个条件,他要求老狼先剪掉自己的指甲,以免被老狼捉住。

老狼答应了,兔子给了他一些食物。

老狼接着去找狐狸,狐狸也提出同样的条件,并得到了食物。

老狼继续找其他动物求助,结果都遇到了同样的情况。

故事寓意:这个故事教育我们不要轻易相信别人的承诺。

有时候,人们会利用你的弱点或需要来达到自己的目的。

我们应该保持警觉,不要盲目相信他人,尤其是那些动机不明的人。

同时,也要明白自己的权益和底线,不要为了一时的求助而轻易妥协。

渔夫和金鱼故事梗概:一个贪心的渔夫捕到了一条金鱼,这是一条能够实现愿望的金鱼。

渔夫却决定杀死它,因为他渴望更多的财富。

金鱼请求渔夫放了它,并承诺会实现三个愿望。

渔夫同意了,金鱼为他带来了无尽财富。

然而,渔夫的欲望不断增长,他贪婪地要求更多。

金鱼警告渔夫,如果他贪得无厌,将失去所有的财富。

最终,金鱼履行了承诺,渔夫失去了一切。

故事寓意:这个故事告诉我们贪得无厌是不明智的。

《古代寓言二则》月考知识点归纳

【郑人买履】

1、文学常识:《郑人买履》选自《韩非子》,作者韩非,是战国末期哲学家,法家的主要代表人物,《韩非子》是法家的重要著作。

《郑人买履》这个故事刻画了固执、迂腐,不知变通的郑人形象,告诉我们要尊重客观现实,不要迷信教条的道理。

2、理解文意:

⑴郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

欲:想要履:鞋者:…的人度:量长短其:自己的,指郑人的而:连词,表承接,然后。

之:指量好的尺码其:自己的,指郑人的坐:同“座”,座位

译文:郑国有个想买鞋子的人,先自己量好自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。

⑵至之市,而忘操之。

至:到之:到……去而:连词,表转折,却。

操:拿,携带。

之:指量好的尺寸

译:到了到集市去的时候,却忘了拿量好的尺码。

⑶已得履,乃曰:“吾忘持度。

”乃:就曰:说持:拿

译:已经拿到鞋子,(才发现忘了带尺寸)就(对卖鞋子的人)说:“我忘了带量好的尺码了。

”

⑷反归取之。

反:同“返”,返回归:回家取:拿之:代指尺码

译:就返回家拿量好的尺码。

⑸及反,市罢,遂不得履。

反:同“返”,返回罢:结束,散了遂:最终

译:等到(他)返回时,集市已经散了,最终没有买到鞋。

⑹人曰:“何不试之以足?”何:为什么之:代指鞋以:用试之以足(以足试之)(倒装句,状语后置,翻译时要调整语序)

译:有人问:“为什么不用你的脚试一试鞋的大小呢?”

⑺曰:“宁信度,无自信也。

”宁:宁可无:不无自信(无信自)(倒装句,宾语前置,翻译时要调整语序)

译:(他)回答说:“(我)宁可相信尺码,也不相信自己的脚。

”

3、简答:你认为这个故事中最精彩之处是什么?为什么?

答:这个小故事最为精彩之处在于末尾的人物对话,既解开了他人“何不试之以足”的疑惑,又把郑人固执迂腐的形象刻画得栩栩如生。

【刻舟求剑】

1、文学常识:文章选自《吕氏春秋·察今》,《吕氏春秋》是战国末秦相吕不韦组织编写的论文集。

这个寓言故事告诉我们不懂得随着情势的变化而变化自己的观念和方法,就不会获得预期的结果。

2、理解文意:

⑴楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水涉:渡者:……的人其:他的,指楚人的自:从坠:掉于:到

译:有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里了

⑵遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”遽:立即,匆忙契:雕刻其:那,那个是:这儿之:助词,不译所从坠:剑坠落的地方

译:急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。

”

⑶舟止,从其所契者入水求之止:停止其:他所契者:刻记号的地方之:剑

译:船停了,从他刻记号的地方下水找剑。

⑷舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?矣:了而:连词,表转折,却若:像此:这样不亦……乎:不也……吗

译:船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进。

像这样找剑,不是很糊涂吗?

3、两则寓言在内容上有何共同点?两则寓言讽刺的都是那种因循守旧、固执己见、不知变通、不懂得根据客观实际采取灵活对策的蠢人。

4、最能反映楚人之愚蠢的句子是:舟止,从其所契者入水求之。

5、全文议论性的句子是:舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?

6、起揭示全文主旨,画龙点晴作用的句子是:舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?。