《古代寓言二则》

- 格式:ppt

- 大小:588.00 KB

- 文档页数:3

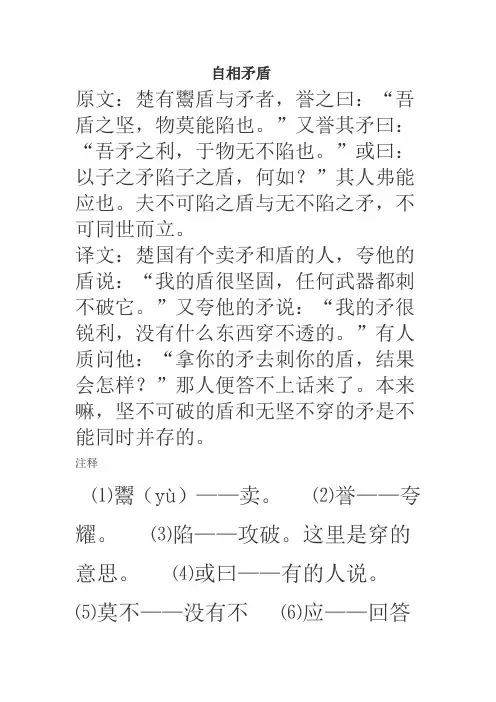

自相矛盾原文:楚有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷也。

”又誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也。

”或曰:以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也。

夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。

译文:楚国有个卖矛和盾的人,夸他的盾说:“我的盾很坚固,任何武器都刺不破它。

”又夸他的矛说:“我的矛很锐利,没有什么东西穿不透的。

”有人质问他:“拿你的矛去刺你的盾,结果会怎样?”那人便答不上话来了。

本来嘛,坚不可破的盾和无坚不穿的矛是不能同时并存的。

注释⑴鬻(yù)——卖。

⑵誉——夸耀。

⑶陷——攻破。

这里是穿的意思。

⑷或曰——有的人说。

⑸莫不——没有不⑹应——回答⑺或——有人⑻“誉之曰”的之:代词,指代盾⑼“吾矛之利”的之:文言助词,无义⑽“吾盾之坚”的之:同上⑾坚——坚固⑿以——用⒁莫能——没有什么。

⒂矛古代兵器,用于刺杀。

道理:告诉我们说话做事要实事求是,不能自相矛盾的道理,凡事不要到了难以自圆其说的地步。

画蛇添足原文:楚有祠者,赐其舍人卮酒。

舍人相谓曰:“数人饮之不足,一人饮之有余。

请画地为蛇,先成者饮酒。

”一人蛇先成,引酒且饮之,乃左手持卮,右手画蛇,曰:“吾能为之足。

”未成,一人之蛇成,夺其卮,曰:“蛇固无足,子安能为之足?”遂饮其酒。

为蛇足者,终亡其酒。

译文:楚国有个贵族,祭过祖宗以后,便把一壶祭酒赏给前来帮忙的门客。

门客们互相商量说:“这壶酒大家都来喝则不够,一个人喝则正好。

让咱们各自在地上比赛画蛇,谁先画好,谁就喝这壶酒。

” 有一个人最先把蛇画好了。

他端起酒壶正要喝,却得意洋洋地左手拿着酒壶,右手继续画蛇,说:“我能够再给它添上几只脚呢!”可是没等他把脚画完,另一个人已把蛇画成了。

那人把那壶酒抢过去,说:“蛇本来是没有脚的,你怎么能给它添脚呢?”说罢,便把壶中的酒喝了下去。

那个给蛇画脚的人,最终没有喝到酒。

道理:这个故事告诉人们,蛇本来没有脚,先画成蛇的人,却将蛇添了脚,结果不成为蛇。

教科版《古代寓言二则》电子课文

教科版《古代寓言二则》电子课文教科版小学语文第十二册《古代寓言二则》电子课文

_古代寓言二则

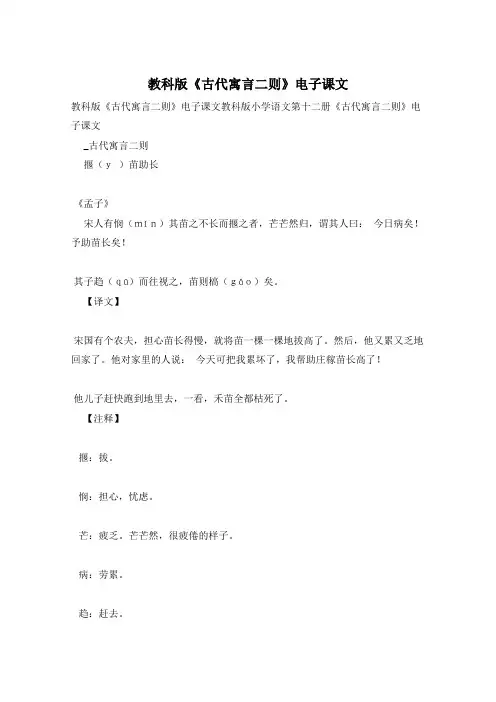

揠(y)苗助长

《孟子》

宋人有悯(mǐn)其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:今日病矣!予助苗长矣!

其子趋(qū)而往视之,苗则槁(gǎo)矣。

【译文】

宋国有个农夫,担心苗长得慢,就将苗一棵一棵地拔高了。

然后,他又累又乏地回家了。

他对家里的人说:今天可把我累坏了,我帮助庄稼苗长高了!

他儿子赶快跑到地里去,一看,禾苗全都枯死了。

【注释】

揠:拔。

悯:担心,忧虑。

芒:疲乏。

芒芒然,很疲倦的样子。

病:劳累。

趋:赶去。

槁:枯萎。

画蛇添足

《战国策》。

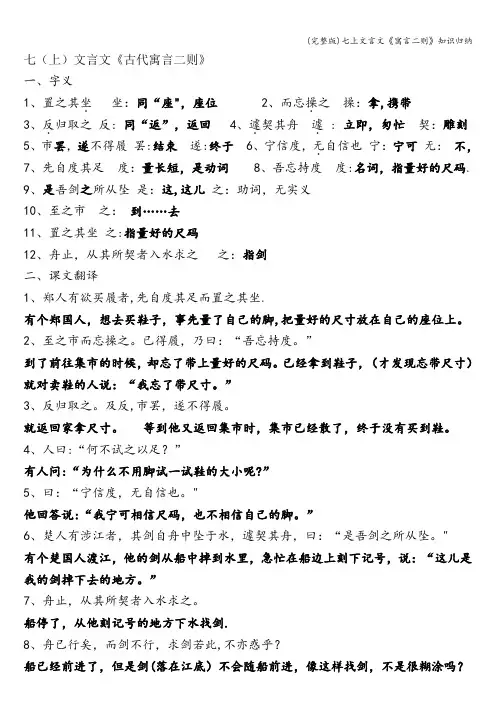

七(上)文言文《古代寓言二则》一、字义1、置之其坐.坐:同“座",座位2、而忘操.之操:拿,携带3、反.归取之反: 同“返”,返回4、遽.契其舟遽. :立即,匆忙契:雕刻5、市罢,遂不得履罢:结束遂:终于6、宁信度,无.自信也宁:宁可无:不,7、先自度其足度:量长短,是动词8、吾忘持度度:名词,指量好的尺码.9、是吾剑之所从坠是:这,这儿之:助词,无实义10、至之市之:到……去11、置之其坐之:指量好的尺码12、舟止,从其所契者入水求之之:指剑二、课文翻译1、郑人有欲买履者,先自度其足而置之其坐.有个郑国人,想去买鞋子,事先量了自己的脚,把量好的尺寸放在自己的座位上。

2、至之市而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”到了前往集市的时候,却忘了带上量好的尺码。

已经拿到鞋子,(才发现忘带尺寸)就对卖鞋的人说:“我忘了带尺寸。

”3、反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

就返回家拿尺寸。

等到他又返回集市时,集市已经散了,终于没有买到鞋。

4、人曰:“何不试之以足?”有人问:“为什么不用脚试一试鞋的大小呢?”5、曰:“宁信度,无自信也。

"他回答说:“我宁可相信尺码,也不相信自己的脚。

”6、楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

"有个楚国人渡江,他的剑从船中掉到水里,急忙在船边上刻下记号,说:“这儿是我的剑掉下去的地方。

”7、舟止,从其所契者入水求之。

船停了,从他刻记号的地方下水找剑.8、舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎?船已经前进了,但是剑(落在江底)不会随船前进,像这样找剑,不是很糊涂吗?三、课文内容理解1.《郑人买履》选自《韩非子·外储说左上》,作者韩非,战国时期哲学家,法家的主要代表人物。

《刻舟求剑》选自《吕氏春秋·察今》,这部作品是战国末秦相吕不韦组织编写的论文集。

2、《郑人买履》的寓意:讽刺那些做事不注意从实际出发,教条主义的人。

寓言两则(全文5篇)第一篇:寓言两则寓言两则寓言两则1课题: 6 寓言两则教学日期:教学目标:1.通过寓言故事受到教育:应该学会正确对待自己的过失,懂得掩盖过失会有不良的后果,懂得看问题,做事情要多换角度去想一想,做一做。

2.正确、流利、有感情地读课文,学讲、表演寓言故事。

3.认识11个字,会写11个生字。

教学重点:学会书写11个生字,有感情地朗读课文。

教学难点:在对寓言故事的情感体验和生活体验中感受寓意、明白道理。

教学准备:课文挂图教学课时:2课时第一课时教学流程:一、导言:首先解题《寓言两则》,告诉学生,“寓言”就是通过有趣的故事告诉我们一个怎样做人、做事的道理,两则就是两的意思。

二、通过第一则问:《掩盖过失的猫》掩盖过失什么意思?区别“寓言”与“语言”文中的猫有几次“过失”?他都是怎么掩盖的?这样做对吗?你明白恶劣什么道理?三、读懂第二则问:说说这则寓言讲了一件什么事?四、表演,看谁表演的好。

通过多种手段帮助学生营造情境,催发他们入情入境和角色同步合作。

第二课时一、指名朗读引入。

二、分角色激发兴趣。

三、学习生字1.认读11个生字,会组词。

2.会写11个生字。

3.难学指导,突出重点。

左右结构:脸、掉、满、阵、根半包围:逃、瘦上下:等、冒5.实践活动:(1)把这两则故事讲给家长听(2)用简笔画画出下面的词语。

吹嘘失望虚掩教学反思:寓言两则2学习目标①会认“寓”等10个生字,会写“守”等9个字。

②正确、流利、有感情地朗读课文,能用自己的话讲这两个寓言故事。

③能结合自己的生活实际理解寓意,从中受到启发和教育。

教学重难点能在读中悟出故事的寓意,正确书写本课生字。

课前准备多媒体教学软件:《寓言二则》全篇演示、农夫拔禾苗的过程。

生字、生词卡片。

从课外查找有关寓言的知识、收集其他寓言故事。

教学时间2课时教学过程第一课时(学习《揠苗助长》)揭示课题,弄清题意出示课题“寓言两则”,由学生根据查找的资料来解释课题。

【语文版四年级下册课文】语文版四年级下册《寓言两则》内容详解《寓言两则》文学常识(1)《滥竽充数》出于《韩非子·外储说上》,原文是:“齐宣王使人吹竽,必三百人。

南郭处士请为王吹竽,宣王说(悦)之。

廪食以数百人。

宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

”课文是根据这段文字编写的。

(2)《邯郸学步》出自《庄子·秋水》,原文是:“且子独不闻夫寿陵余子学行于邯郸与(欤)?未得国能,又失其帮行矣,直匍匐而归矣。

”课文是根据这段文字编写的。

内容详解本课是精读课文,包括《滥竽充数》和《邯郸学步》两则寓言。

《滥竽充数》讲的是战国时候,齐宣王喜欢听吹竽,又喜欢讲排场,常叫三百人的乐队一起吹奏给他听。

“讲排场”,表现在吹竽的乐队有三百人,而听的人只有齐宣王等极少数人。

“三百人一齐吹”,说明乐队声势之大。

南郭先生本来不会吹竽,可是他“自称技艺高超”,混进了乐队里,齐宣王给了他很高的待遇。

“鼓着腮帮,捂着竽眼儿”表现的是南郭先生装腔作势的样子。

齐宣王死后,齐湣王继位,他的爱好与齐宣王不同,他叫每个人单独吹竽给他听,南郭先生再也混不下去了,只好偷偷逃走。

这则寓言故事讽刺了没有真本领,混进行家里充数的人。

后来作为成语来用,指不好的东西混进好的里面凑数。

另外,也常常用来表示自谦。

《邯郸学步》讲的是战国时候,燕国寿陵有一个人到赵国首都邯郸去学走路的故事。

课文先讲燕国寿陵有个人为什么要到邯郸去学走路,原因是他“嫌当地人走路的姿势不好看”。

接着又讲他看到邯郸人“走路的姿势十分优雅,很有特点”,就跟在后面学,“一扭一摆”是写他机械模仿别人的动作。

然后讲他“彻底忘掉”自己原来的走法,“抬腿、跨步、摆手、扭腰”都机械地模仿邯郸人的姿势,这进一步说明他学习别人,只会机械地模仿。

最后讲事情的结果,燕国人的走法没有学会,自己原来的走法全忘了,只好爬着回燕国去。

现在人们把这个故事作为成语用,比喻机械地模仿别人,最后连自己原来会的东西也忘记了。

初中语文-《寓言两则》原文及翻译智子疑邻《韩非子》宋有富人,天雨墙坏。

其子曰:不筑,必将有盗。

其邻人之父亦云。

暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

[课文分析]课文开头写故事发生的背景,只用八个字。

宋,指出故事发生的地点;富,是被盗的原因;天雨导致墙坏,墙坏又为盗窃者提供了自由进出的条件。

由此引出身份不同的两个人对这件事的相同看法:不筑,必将有盗。

这是故事中的要害处,因为故事的主旨不在于说明人的先见,而在于说明持相同看法的人却因身份不同(实即跟主人的亲疏关系不同)遭到不同对待。

因此,待到预见成为事实,那富人便夸说自己的儿子聪明,而怀疑偷盗是邻父干的。

塞翁失马《淮南子》近塞上之人有善术者,马无敌亡而入胡。

人皆吊之,其父曰:此何遽不为福乎?居数月,其马将胡骏马而归。

人皆贺之,其父曰:此何遽不能为祸乎?家富良马,其子好骑,堕而折其髀。

人皆吊之,其父曰:此何遽不为福乎?居一年,胡人大入塞,丁壮者引弦而战。

近塞之人,死者十九。

此独以跛之故,父子相保。

[课文分析]这篇寓言用来说明祸兮福所倚,福兮祸所伏(《老子》第五十八章)这两句话的,阐述了祸与福的对立统一关系。

故事很有名,因为它用一连串的事实来说明祸与福之间的相互转化:马无故亡而入胡是祸,待到其马将胡骏马而归,就转化为福了;后来,其子骑此骏马,堕而折其髀,福又转化为祸;最后,塞上丁壮在同入侵胡人作战中,死者十九,而其子以跛之故免征,得以父子相保,祸再次转化为福。

如此循环往复,所以动人。

成语塞翁失马,焉知非福就来自这个故事。

一、重点字词1、天雨墙坏(坏:毁坏雨:下雨)2、智子疑邻(智:以为聪明)3、不筑(筑:修补)4、其邻人之父亦云(亦云:也这样说)5、暮而果大亡其财(暮:晚上果:果然亡:丢失)6、马无故亡而入胡(亡:逃跑)7、其马将胡骏马而归(将:带领)8、居数月(居:这里是经过的意思)9、人皆吊之(吊:对其不幸表示安慰)10、此何遽不为福乎(何遽:怎么就,表示反问)11、死者十九(十九:十分之九,意思是绝大部分)二、重点句子1、暮而果大亡其财,其家甚智其子,而疑邻人之父。

古代寓言二则《郑人买履》《刻舟求剑》学案及答案7五古代寓言二则(1)《郑人买履》一、目标导学1.借助注释及工具书读懂《郑人买履》的大意,掌握一些重要的词句。

(重点)2.理解《郑人买履》蕴含的道理。

(难点)二、自主预学1.帮你了解“寓言”。

“寓”:寄托,“言”:讲道理,寓言是一种具有深厚群众基础和悠久历史的文学样式,它通常是通过短小精悍而又富于风趣的动物故事或人物故事,采用象征、拟人等修辞手法寄寓一种思想、哲理或经验教训。

优秀的寓言故事往往在给人美的享受的同时,也给人以深刻的思想教育,增长人们的智慧和才干。

2.一读《郑人买履》,完成下列各题。

(1)读准下列加点字的读音买履者()自度其足()持度()宁信度()遂不得履()(2)文学常识积累:《郑人买履》选自《》,作者韩非,________时期哲学家,________家的主要代表人物。

3.二读《郑人买履》,解释下列重点字词。

宁信度()无自信也()有欲买履者()置之其坐()至之市()而忘操之()何不试之以足?()及反()市罢()遂不得履()三、互动探究(一)基础训练1.通假字。

而置之其坐通义:反归取之通义:2.一词多义。

度:先自度其足()吾忘持度()之:而置之其坐()至之市()何不试之以足()而:先自度其足,而置之其坐()至之市,而忘操之()(二)1.翻译下列特殊句式:(1)郑人有欲买履者。

(提示:定语后置)(2)何不试之以足?(提示:状语后置)(3)无自信也。

(提示:宾语前置)2.翻译全文,译文写在下列横线上。

(五)理清文章结构层次,概括各部分主要内容。

第一层:第一层:(六)深入研读课文。

1.《郑人买履》中的买鞋者具有怎样的性格特点?寓言是怎样刻画这一形象的?2.说说《郑人买履》寓言故事的寓意,并谈谈它的现实意义。

四、课堂练习(一)同步反馈训练1.郑人最可笑的“言”是:(用课文原句填写)2.下列加点字的用法不同类的一项是:()A.而置之其坐B.而忘操之C.反归取之D.至之市(二)课内阅读郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

《寓言两则》课文原文揠苗助长古时候有个人,他巴望自己田里的禾苗张得快些,天天到天边去看。

可是一天,两天,三天,禾苗好像一点儿也没长高。

他在田边焦急地转来转去,自言自语地说:“我得想个办法帮他们长。

”一天,他终于想出了办法,就急忙跑到田野里,把禾苗一棵一棵往高里拔,从中午一直忙到太阳落山,弄得筋疲力尽。

他回到家里,一边喘气一边说:“今天可把我累坏!了力气总算没有白费,禾苗都长高了一大截。

”他的儿子不明白是怎么回事,第二天到田里一看,禾苗都死了。

守株待兔古时候有个种田人,一天,他在田地里干活,忽然看见一只野兔从树林里窜出来。

不知怎么搞的,它一头撞在田边的树桩上,死了。

种田人急忙跑过去,没花一点儿力气,白捡了一只又肥又大的野兔。

他乐滋滋地走回家去,心里想:“要是每天能捡到一只野兔,那该多好啊。

从此他丢下了锄头,整天坐在树桩旁等着,看有没有野兔再跑过来撞死在树桩上。

日子一天天过去,再也没有野兔来过,他的田里已经长满了野草,庄稼也全完了。

教学目标:1.认识6个生字,会写13个生字。

正确读写“纪昌学射、妻子、拜见、理睬、肠胃、汤药、医治、百发百中、扁鹊治病、无能为力”等词语。

3.练习提出问题和大家讨论,勇于发表自己的看法。

教学重难点:2.体会人物的心理,理解两则寓言的寓意,鼓励学生发表自己的见解。

教学过程:第一课时教学目标:1.认识6个生字2.正确读写“纪昌学射教学过程:一、导入新课,激发读书兴趣我们读过《惊弓之鸟》的故事,还记得故事中的更赢吗?他不仅是射箭能手,更有敏锐的观察能力和判断能力。

今天,我们再去认识两位古代著名的射箭能手。

他是谁呢?箭法又如何呢?多媒体出示句子:飞卫是一名射箭能手。

有个叫纪昌的人,相学习射箭;就去向飞卫请教。

读句子:说说从句子中,你了解到了什么?还想了解什么?(学生可能说:知道飞卫和纪昌都是射箭能手,知道纪昌是飞卫的徒弟,并且他能百发百中。

可能提出这样的疑问:飞卫是怎样教纪昌的,使他成了百发百中的射箭能手?)要想解开心中疑问,我们就来读寓言故事《纪昌学射》,我想,同学们不仅会从故事中找到答案,还会得到有益的启示。

初一语文上古代寓言二则教案带原文初一语文上古代寓言二则都是以短小有趣的故事,讽刺了生活中某些荒.唐可笑的现象,揭示了一些深刻的道理。

古代寓言二则的教案要怎么拟才好呢?以下是小编为大家整理推荐关于古代寓言二则教案以及原文,希望对大家有所帮助。

古代寓言二则教案第一课时【学习目标】1.初步了解寓言这种文学形式。

2.学习一些常用文言实词及虚词。

3.把握两则寓言的主要内容。

【学习重难点】1.学习一些常用文言实词及虚词。

(重点)2.把握两则寓言的主要内容。

(难点)【教学过程】一、新课导入社会在发展,时代在变革。

可是,却总有一些时代的落伍者跟不上社会潮流,造成自己处于受窘的地位。

落伍者们的可悲在于:他们往往自我感觉不错,却就是跟不上趟。

古代的那个买履的“郑人”、另一个刻舟求剑的“楚人”就是这类人的典型代表。

正所谓“旁观者清”,品读了《郑人买履》和《刻舟求剑》之后,你也许能领悟些如何在瞬息万变的大千世界里生存的道理。

下面,请同学们打开课文《古代寓言二则》。

二、自主预习1.资料助读(1)《郑人买履》选自《韩非子•外储说左上》,作者韩非子。

韩非子(约前280—前233)即韩非,我国战国末期思想家、哲学家,法家的主要代表人物。

韩非继承和发展了荀子的法家思想,吸取了他之前的法家学说,成为法家的集大成者。

他的著作后人称作《韩非子》,现存55篇。

(2)《刻舟求剑》选自《吕氏春秋•察今》,《吕氏春秋》亦称《吕览》,是战国末秦相吕不韦组织编写的论文集。

2.写作背景两千多年前的春秋战国时期,当时那些有思想有见识的文人,为了宣传自己的理论,阐释自己的观点,或者为了更好地劝谏当朝统治者,实现自己的政治抱负,常常通过在自己的文章中借用民间口头创作的小故事或者编写一些小故事的方式来叙事说理。

这些故事短小精悍、有很强的讽喻性,同时又生动形象,人们喜闻乐见,后来就发展成为文学创作中的一种体裁——寓言。

在先秦诸子百家的著作中,有不少寓言保存下来。

寓言两则《纪昌学射》《扁鹊治病》课文原文(精选12篇)寓言两则《纪昌学射》《扁鹊治病》课文原文篇1纪昌学射飞卫是一名射箭能手。

有个叫纪昌的人,想学习射箭,就去向飞卫请教。

开始练习的时候,飞卫对纪昌说:“你要想学会射箭,首先应该下功夫练眼力。

眼睛要牢牢地盯住一个目标,不能眨一眨!”纪昌回家之后,就开始练习起来。

妻(qī)子织布的时候,他躺在织布机下面,睁大眼睛,注视着梭子来回穿梭。

两年以后,纪昌的本领练得相当到家了——就是有人用针刺他的眼皮,他的眼睛也不会眨一下。

纪昌对自己的成绩感到很满意,以为学得差不多了,就再次去拜见飞卫。

飞卫对他说:“虽然你已经取得了不小的成绩,但你的眼力还不够。

等到练得能够把极小的东西,看成一件很大东西的时候,你再来见我吧!”纪昌记住了飞卫的话。

回到家里,又开始练习起来。

他用一根长头发,绑住一只虱(shī)子,把它吊在窗口。

然后每天站在虱子旁边,聚精会神地盯着它。

那只小虱子,在纪昌的眼里一天天大起来,练到后来,大得竟然像车轮一样。

取得了这样大的进步,纪昌赶紧跑到飞卫那里,报告了这个好消息。

飞卫高兴地拍拍他的肩头,说:"你就要成功了!”于是,飞卫开始教他怎样开弓,怎样放箭。

后来,纪昌成了百发百中的射箭能手。

扁鹊治病有一天,名医扁鹊去拜见蔡(cài)桓(huán)公。

扁鹊在蔡桓公身边站了一会儿,说:“大王,据我看来,您皮肤上有点小病。

要是不治,恐怕会向体内发展。

”蔡桓公说:“我的身体很好,什么病也没有。

”扁鹊走后,蔡桓公对左右的人说:“这些做医生的,总喜欢给没有病的人治病。

医治没有病的人,才容易显示自己的高明!”过了十来天,扁鹊又来拜见蔡桓公,说道:“您的病已经发展到皮肉之间了,要不治还会加深。

”蔡桓公听了很不高兴,没有理睬(cǎi)他。

扁鹊又退了出去。

十来天后,扁鹊再一次来拜见,对蔡桓公说:“您的病已经发展到肠胃里,再不治会更加严重。

”蔡桓公听了非常不高兴。

《寓言二则》原文翻译知识点汇总《杞人忧天》杞国有人忧天地崩坠〔2〕,身无所寄〔3〕,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之〔4〕,曰:“天,积气耳。

无处无气,若屈伸呼吸〔5〕,终日在天中行止〔6〕,奈何忧崩坠乎〔7〕 ?”其人曰:“天果积气,日月星宿不当坠耶〔8〕?”晓之者曰:“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠〔9〕,亦不能有所中伤〔10〕。

”其人曰:“奈地坏何〔11〕?”晓者曰:“地,积块耳〔12〕,充塞四虚〔13〕,无处无块。

若躇步跐蹈〔14〕,终日在地上行止,奈何忧其坏?”其人舍然大喜〔15〕,晓之者亦舍然大喜。

长庐子闻而笑之〔16〕,曰:“虹蜺也〔17〕,云雾也,风雨也,四时也,此积气之成乎天者也〔18〕;山岳也,河海也,金石也,火木也,此积形之成乎地者也〔19〕。

知积气也,知积块也,奚谓不坏〔20〕?夫天地,空中之一细物,有中之最巨者〔21〕。

难终难穷〔22〕,此固然矣〔23〕;难测难识,此固然矣。

忧其坏者,诚为大远;言其不坏者,亦为未是〔24〕。

天地不得不坏,则会归于坏〔25〕。

遇其坏时,奚为不忧哉?”子列子闻而笑曰〔26〕:“言天地坏者亦谬〔27〕,言天地不坏者亦谬。

坏与不坏,吾所不能知也。

虽然〔28〕,彼一也〔29〕,此一也〔30〕。

故生不知死,死不知生;来不知去〔31〕,去不知来。

坏与不坏,吾何容心哉〔32〕!”〔1〕杞(qi)国:周代诸侯国名,始建都于雍丘(今河南杞县),后几次迁都,前455年为楚所灭。

崩坠:崩塌陷落。

〔3〕身无所寄:无,《诸子集成》本作“亡”。

据人民文学出版社选本改。

下文的“亡处亡气”、“亡处亡块”亦据改。

亡:通“无”。

寄:依附。

〔4〕因:就。

晓之:开导那人,使其明白。

〔5〕若:你。

屈伸:指身体四肢活动。

〔6〕行:行动。

止:停留。

〔7〕奈何:怎么。

〔8〕星宿(xiu):星座。

古人所指二十八个星座称二十八星宿。

〔9〕只使:即使。

〔10〕中(zhong)伤:被击中而受伤害。

七年级古代寓言二则知识点在七年级的语文学习中,古代寓言二则常常是重点学习内容。

这两则寓言分别是《赫尔墨斯和雕像者》以及《蚊子和狮子》,它们不仅充满趣味,还蕴含着深刻的道理。

先来看看《赫尔墨斯和雕像者》。

这则寓言出自《伊索寓言》,作者是古希腊的伊索。

故事的主人公是赫尔墨斯,他是希腊神话中众神的使者。

赫尔墨斯想知道自己在人间受到多大的尊重,就化作凡人,来到一个雕像者的店里。

他先问宙斯雕像的价格,雕像者说:“一个银元。

”赫尔墨斯又笑着问道:“赫拉的雕像值多少钱?”雕像者说:“还要贵一点。

”后来,赫尔墨斯看见自己的雕像,心想他身为神使,又是商人的庇护神,人们会对他更尊重些,于是问道:“这个值多少钱?”雕像者回答说:“假如你买了那两个,这个算添头,白送。

”这个故事虽然简短,但寓意十分深刻。

它讽刺了那些爱慕虚荣而不被人重视的人。

赫尔墨斯自认为地位很高,应该受到人们的尊崇,却没想到自己在人们心中毫无价值。

这告诉我们,一个人如果只看重自己的身份和地位,而不注重自身的品德和实际的作为,是不会得到他人真正的尊重的。

从写作手法上来看,这则寓言运用了巧妙的心理描写和细节描写。

通过对赫尔墨斯的心理活动的刻画,生动地展现了他自高自大、爱慕虚荣的性格特点。

比如他在询问雕像价格时的“笑”,就充分体现了他内心的得意和自负。

再说说《蚊子和狮子》。

同样出自《伊索寓言》。

故事的情节是这样的:一只蚊子向狮子发起挑战,蚊子在狮子脸上乱咬一通,狮子气得用爪子把自己的脸都抓破了,也没抓到蚊子。

蚊子战胜了狮子,非常得意,却不小心被蜘蛛网粘住了。

这则寓言告诉我们,再强大的人也会有弱点,再弱小的人也有自己的长处。

但在取得胜利后,不能骄傲自满,否则可能会遭遇失败。

蚊子战胜狮子,依靠的是它的灵活和聪明,但它因为骄傲而忽视了潜在的危险,最终导致了自己的灭亡。

在写作技巧方面,这则寓言运用了对比的手法。

蚊子与狮子的力量对比悬殊,蚊子弱小而狮子强大,但结果却是蚊子战胜了狮子。

三年级上册《寓言二则》原文翻译知识点汇总《掩耳盗铃》———选自《吕氏春秋.自知》范氏之亡也①,百姓有得②钟③者。

欲负④而走⑤,则⑥钟大不可负;以⑦椎⑧毁之,钟况⑨然有音。

恐人闻之而夺己也,遽⑩掩其耳。

恶己自闻之,悖矣。

字词注释:①范氏是春秋末期晋国的贵族,后被晋国的智氏、韩氏、魏氏等贵族联合攻灭,逃往齐国。

②得:得到。

③钟:古代的打击乐器。

④负:背、驮。

⑤走:跑。

⑥则:但是。

⑦以:用。

⑧锤:(chuí)槌子或棒子。

⑨“况”(huàng)然:“况”地;况,拟声词,形容钟声。

⑩遽(jù):急速地。

原文释义如下:范氏灭亡了,有个人趁机偷了一口钟。

想要背着它逃跑,但是,这口钟太大了,背不动;于是用锤子把钟砸碎,刚一砸,钟锽锽的响声很大。

他生怕别人听到钟声,来把钟夺走了,就急忙把自己的耳朵紧紧捂住。

但捂住自己的耳朵就以为别人也听不到了,这就太荒谬了。

《滥竽充数》齐宣王使人吹竽,必三百人。

南郭处士请为王吹竽,宣王说之,廪食以数百人。

宣王死,湣王立,好一一听之,处士逃。

原文释义如下:齐宣王让人吹竽,一定要三百人的合奏。

南郭处士请求给齐宣王吹竽,宣王对此感到很高兴,拿数百人的口粮来供养他。

齐宣王去世。

齐湣王继承王位,他喜欢听一个一个的演奏,南郭处士听后便逃走了。

两则寓言故事告诉我们的道理:《掩耳盗铃》这则寓言告诉人们:做了坏事想叫别人不知道是不可能的,自作聪明的结果是自己害自己。

这种人是极可笑的,讽刺做了不该做的事,自己欺骗自己的人。

《滥竽充数》这则寓言故事讲的是没有真才实学的人混在行家里充数,等到考验来了,他只能灰溜溜的逃跑,这则寓言故事告诉我们,做人要诚实,而且,要有真才实学,这样才不怕别人的考证。