《拟行路难(其四)优秀最新版本

- 格式:ppt

- 大小:502.50 KB

- 文档页数:26

鲍照《拟行路难》原文翻译赏析鲍照《拟行路难》原文翻译赏析【原作】拟行路难(其四)——(南北朝)鲍照泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁!酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言!【注视】拟行路难:“行路难”,乐府杂曲,本为汉代歌谣,晋人袁松山改变其音调,制造新词,流行一时。

鲍照拟作十八首,题为《拟行路难》。

“拟行路难”中的“拟”应为“模仿、模拟”之解,是鲍照模仿原“行路难”的风格而作。

例如:拟作、拟音、拟古等。

泻水置平地,各自东西南北流:诗人以平地倒水,水流方向不一这一自然现象喻人生贵贱不齐。

泻,倾泻。

行叹复坐愁:整天哀叹抱怨(命运之不济)。

举杯断绝歌路难:这句是说《行路难》的歌唱因饮酒而中断。

吞声:声音将要发出又停止。

踯躅(zhízhú):犹豫,徘徊不前。

【古诗今译】将水倾倒在水平地,水会自然地向四处流淌。

人生是即定的,怎么能成天哀叹抱怨呢?想要借喝点酒、唱几句《行路难》来宽慰自己,可是却因举杯饮酒而唱不下去。

人心不是草木石头,怎么会没有感情?然而想说又不能说,还是不说了吧。

【赏析】鲍照(412?-466),字明远,南北朝时期东海(今江苏涟水北)人。

鲍照出身于平民家庭,社会地位卑微,曾做过王府参军,统治集一团一内乱时为乱兵所杀。

后人称他为鲍参军。

鲍照的作品在艺术风格上直接继承了建安传统,俊一逸豪放,奇矫凌厉,对后世李白、岑参、高适、杜甫都有较大影响。

特别是他的七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用。

在思想内容上,多表现为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、怀才不遇的痛苦、报国无门的忿懑及理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。

亦有少部分作品描写了边塞战争和征戍生活,被后人视为唐代边塞诗的萌芽。

鲍照诗作今存204首。

其中的《拟行路难》十八首,主要抒发诗人对人生艰难的感慨,表达寒门士人在仕途中的坎坷和痛苦。

也有描写游子和思妇之作,大多感情强烈,语言遒劲,辞藻华丽。

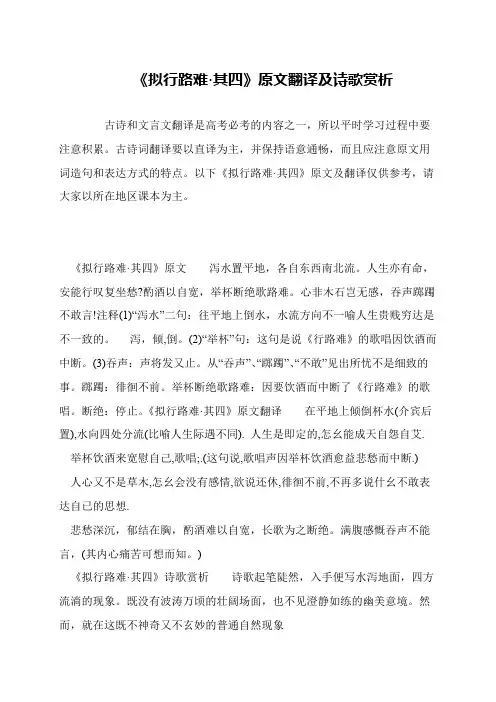

《拟行路难·其四》原文及翻译古诗和文言文翻译是高考必考的内容之一,所以平时学习过程中要注意积累。

古诗词翻译要以直译为主,并保持语意通畅,而且应注意原文用词造句和表达方式的特点。

以下《拟行路难·其四》原文及翻译仅供参考,请大家以所在地区课本为主。

1《拟行路难·其四》原文泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言!1《拟行路难·其四》原文翻译往平地上倒水,水会向不同方向流散一样,人生贵贱穷达是不一致的。

人生是既定的,怎幺能成天自怨自哀。

喝点酒来宽慰自己,歌唱《行路难》,歌唱声因举杯饮酒而中断。

人心又不是草木,怎幺会没有感情?欲说还休,欲行又止,不再多说什幺。

1《拟行路难·其四》诗歌赏析这首“泻水置平地”是鲍照《拟行路难》中的第四篇,抒写诗人在门阀制度重压下,深感世路艰难激发起的愤慨不平之情,其思想内容与原题妙合无垠。

诗歌起笔陡然,入手便写水泻地面,四方流淌的现象。

既没有波涛万顷的壮阔场面,也不见澄静如练的幽美意境。

然而,就在这既不神奇又不玄妙的普通自然现象里,诗人却顿悟出了与之相似相通的某种人生哲理。

作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。

“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。

因此说,起首两句,通过对泻水的寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。

诗人借水“泻”和“流”的动态描绘,造成了一种令读者惊疑的气势。

正如清代。

第03课拟行路难(其四)1.作家作品鲍照(约415~470),字,南朝东海(今山东郯城西南)人。

南朝时的重要诗人,与谢灵运、颜延之称为“”。

他家世贫贱,曾任前军参军,后为乱兵所杀。

他诗文俱佳,以乐府诗成就最高,内容上多以咏叹仕途失意和描写为创作题材,艺术手法多种多样。

其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用,有。

2.创作背景在中国历史上,南朝是一个门阀制度最盛行的时代。

鲍照生活在这个“上品无寒门,下品无士族”的黑暗社会,虽然胸怀大志,但却终因“身地孤贱”,一生沉郁下僚,报国无门,受尽了歧视和打击。

世道的不平,使得他对当时的腐朽制度有着相当清醒的认识。

在这首《拟行路难》中,诗人非常激愤地倾吐了自己的不平之气和抑郁情怀。

3.给加线的字注音鲍照()劲健()踯躅()4.解释下列句子中加线的词。

①泻水置平地②举杯断绝③吞声踯躅1.明远刘宋元嘉三大家边塞生活《鲍参军集》3.bào;jìng;zhí zhú4.①倾、倒;②停止;③徘徊不前。

1.全诗突出了一个什么字?试结合诗的内容加以分析。

全诗突出一个“愁”字。

这首诗的开头以常见的自然现象作为起兴,用平地上的水向四面八方流,比喻人生因门第不同,命运也不同。

这两句中,隐含诗人的不平之气。

但是这种现象,像大自然一样,很难改变。

诗的第三、四句,诗人以“命”来自我安慰,声称不要“行叹复坐愁”。

不过实际上愁是消除不了的。

诗的第五、六句,诗人就借酒浇愁,用唱歌断绝忧愁。

然而,“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”。

于是,诗的第七句:“心非木石岂无感?”用反问句式,直说“人心有感”,发出了抗争。

2.诗歌开头两句用比喻的手法写出了怎样的哲理?这个比喻是说,像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际是被家庭门第的高低贵贱决定的。

这是古代的血统论。

3.“安能行叹复坐愁”和“心非木石岂无感”两个反问句,在表现诗人情感变化过程中起了什么作用?安能行叹复坐愁”这个反问句,从字面上看,是说人生苦乐自有命,怎么能行时叹息坐时愁呢?应该学会自我宽慰。

《拟行路难·其四》原文翻译及诗歌赏析

古诗和文言文翻译是高考必考的内容之一,所以平时学习过程中要注意积累。

古诗词翻译要以直译为主,并保持语意通畅,而且应注意原文用词造句和表达方式的特点。

以下《拟行路难·其四》原文及翻译仅供参考,请大家以所在地区课本为主。

《拟行路难·其四》原文 泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言!注释(1)“泻水”二句:往平地上倒水,水流方向不一喻人生贵贱穷达是不一致的。

泻,倾,倒。

(2)“举杯”句:这句是说《行路难》的歌唱因饮酒而中断。

(3)吞声:声将发又止。

从“吞声”、“踯躅”、“不敢”见出所忧不是细致的事。

踯躅:徘徊不前。

举杯断绝歌路难:因要饮酒而中断了《行路难》的歌唱。

断绝:停止。

《拟行路难·其四》原文翻译 在平地上倾倒杯水(介宾后置),水向四处分流(比喻人生际遇不同). 人生是即定的,怎幺能成天自怨自艾. 举杯饮酒来宽慰自己,歌唱;.(这句说,歌唱声因举杯饮酒愈益悲愁而中断.)

人心又不是草木,怎幺会没有感情,欲说还休,徘徊不前,不再多说什幺不敢表达自已的思想.

悲愁深沉,郁结在胸,酌酒难以自宽,长歌为之断绝。

满腹感慨吞声不能言,(其内心痛苦可想而知。

)

《拟行路难·其四》诗歌赏析 诗歌起笔陡然,入手便写水泻地面,四方流淌的现象。

既没有波涛万顷的壮阔场面,也不见澄静如练的幽美意境。

然而,就在这既不神奇又不玄妙的普通自然现象。

第03课拟行路难(其四)1.作家作品鲍照(约415~470),字,南朝东海(今山东郯城西南)人。

南朝时的重要诗人,与谢灵运、颜延之称为“”。

他家世贫贱,曾任前军参军,后为乱兵所杀。

他诗文俱佳,以乐府诗成就最高,内容上多以咏叹仕途失意和描写为创作题材,艺术手法多种多样。

其七言诗对唐代诗歌的发展起了很重要的作用,有。

2.创作背景在中国历史上,南朝是一个门阀制度最盛行的时代。

鲍照生活在这个“上品无寒门,下品无士族”的黑暗社会,虽然胸怀大志,但却终因“身地孤贱”,一生沉郁下僚,报国无门,受尽了歧视和打击。

世道的不平,使得他对当时的腐朽制度有着相当清醒的认识。

在这首《拟行路难》中,诗人非常激愤地倾吐了自己的不平之气和抑郁情怀。

3.给加线的字注音鲍照()劲健()踯躅()4.解释下列句子中加线的词。

①泻水置平地②举杯断绝③吞声踯躅1.明远刘宋元嘉三大家边塞生活《鲍参军集》3.bào;jìng;zhí zhú4.①倾、倒;②停止;③徘徊不前。

1.全诗突出了一个什么字?试结合诗的内容加以分析。

全诗突出一个“愁”字。

这首诗的开头以常见的自然现象作为起兴,用平地上的水向四面八方流,比喻人生因门第不同,命运也不同。

这两句中,隐含诗人的不平之气。

但是这种现象,像大自然一样,很难改变。

诗的第三、四句,诗人以“命”来自我安慰,声称不要“行叹复坐愁”。

不过实际上愁是消除不了的。

诗的第五、六句,诗人就借酒浇愁,用唱歌断绝忧愁。

然而,“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”。

于是,诗的第七句:“心非木石岂无感?”用反问句式,直说“人心有感”,发出了抗争。

2.诗歌开头两句用比喻的手法写出了怎样的哲理?这个比喻是说,像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭际是被家庭门第的高低贵贱决定的。

这是古代的血统论。

3.“安能行叹复坐愁”和“心非木石岂无感”两个反问句,在表现诗人情感变化过程中起了什么作用?安能行叹复坐愁”这个反问句,从字面上看,是说人生苦乐自有命,怎么能行时叹息坐时愁呢?应该学会自我宽慰。

《拟行路难·其四》原文及译文《拟行路难·其四》原文及译文《拟行路难·其四》托物寓意,比兴遥深,而又明白晓畅,达到了启人思索、耐人品味的艺术境界。

下面是小编收集整理的《拟行路难·其四》原文及译文,仅供参考,希望能够帮助到大家。

《拟行路难·其四》原文:鲍照〔南北朝〕泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁?酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

《拟行路难·其四》译文:往平地上倒水,水会各自向不同方向流散。

人生是既定的,怎么能成天自怨自艾。

喝酒来宽慰自己,因举杯饮酒而中断歌唱《行路难》。

人心又不是草木怎么会没有感情?欲说还休欲行又止不再多说什么。

《拟行路难·其四》赏析:这首诗是《拟行路难》中的第四首。

抒写诗人在门阀制度重压下,深感世路艰难激发起的愤慨不平之情,其思想内容与原题妙合无垠。

起首两句,通过对泻水的寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。

接下四句,诗人转向自己的心态剖白。

全篇构思迂曲婉转,蕴藉深厚,此诗托物寓意,比兴遥深,而又明白晓畅,达到了启人思索、耐人品味的艺术境界。

诗歌起笔陡然,入手便写水泻地面,四方流淌的现象。

既没有波涛万顷的壮阔场面,也不见澄静如练的幽美意境。

然而,就在这既不神奇又不玄妙的普通自然现象里,诗人却顿悟出了与之相似相通的某种人生哲理。

作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。

“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。

因此说,起首两句,通过对泻水的寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。

诗人借水“泻”和“流”的动态描绘,造成了一种令读者惊疑的气势。

正如清代沈德潜所说:“起手万端下,如黄河落天走东海也。

”这种笔法,正好曲折地表达了诗人由于激愤不平而一泻无余的悲愤抑郁心情。

鲍照《拟行路难·其四》原文+赏析泻水置平地,各自东西南北流。

(1)人生亦有命,安能行叹复坐愁?酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。

(2)心非木石岂无感,吞声踯躅不敢言!(3)【注释】(1)“泻水”二句:往平地上倒水,水流方向不一喻人生贵贱穷达是不一致的。

泻,倾,倒。

(2)“举杯”句:这句是说《行路难》的歌唱因饮酒而中断。

(3)吞声:声将发又止。

从“吞声”、“踯躅”、“不敢”见出所忧不是细致的事。

踯躅:徘徊不前。

举杯断绝歌路难:因要饮酒而中断了《行路难》的歌唱。

断绝:停止。

【译文】往平地上倒水,水会向不同方向流散一样,人生贵贱穷达是不一致的。

人生是既定的,怎么能成天自怨自哀。

喝点酒来宽慰自己,歌唱《行路难》,歌唱声因举杯饮酒而中断。

人心又不是草木,怎么会没有感情?欲说还休,欲行又止,不再多说什么。

创作背景南北朝时期,群雄割据,社会动荡。

当时实行的是士族门阀制度,而鲍照出身寒微,他虽然渴望能以自己的才能实现个人的价值,但却受到社会现实的压制和世俗偏见的阻碍。

于是常借歌来抒发他建功立业的愿望,表现寒门志士备遭压抑的痛苦,传达出寒士们慷慨不平的呼声,充满了对门阀社会的不满情绪和抗争精神。

这种忧愤的情感发于作品之中,形成他诗歌的独特风格。

[2]【赏析】这首“泻水置平地”是鲍照《拟行路难》中的第四篇,抒写诗人在门阀制度重压下,深感世路艰难激发起的愤慨不平之情,其思想内容与原题妙合无垠。

诗歌起笔陡然,入手便写水泻地面,四方流淌的现象。

既没有波涛万顷的壮阔场面,也不见澄静如练的幽美意境。

然而,就在这既不神奇又不玄妙的普通自然现象里,诗人却顿悟出了与之相似相通的某种人生哲理。

作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。

“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。

因此说,起首两句,通过对泻水的寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。

《拟行路难-其四》原文、译文及赏析—高考必修原文:拟行路难·其四鲍照〔南北朝〕泻水置平地,各自东西南北流。

人生亦有命,安能行叹复坐愁!酌酒以自宽,举杯断绝歌《路难》。

心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

译文:往平地上倒水,水会各自向不同方向流散。

人生是既定的,怎么能成天自怨自艾。

喝酒来宽慰自己,因举杯饮酒而中断歌唱《行路难》。

人心又不是草木怎么会没有感情?欲说还休欲行又止不再多说什么。

注释:“泻水”二句:往平地上倒水,水流方向不一喻人生贵贱穷达是不一致的。

泻,倾,倒。

“举杯”句:这句是说《行路难》的歌唱因饮酒而中断。

吞声:声将发又止。

从“吞声”、“踯躅”、“不敢”见出所忧不是细致的事。

踯躅(zhí zhú):徘徊不前。

自宽:自我宽慰。

举杯断绝歌路难:因要饮酒而中断了《行路难》的歌唱。

断绝:停止。

赏析:这首诗是《拟行路难》中的第四首。

抒写诗人在门阀制度重压下,深感世路艰难激发起的愤慨不平之情,其思想内容与原题妙合无垠。

起首两句,通过对泻水的寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。

接下四句,诗人转向自己的心态剖白。

全篇构思迂曲婉转,蕴藉深厚,此诗托物寓意,比兴遥深,而又明白晓畅,达到了启人思索、耐人品味的艺术境界。

诗歌起笔陡然,入手便写水泻地面,四方流淌的现象。

既没有波涛万顷的壮阔场面,也不见澄静如练的幽美意境。

然而,就在这既不神奇又不玄妙的普通自然现象里,诗人却顿悟出了与之相似相通的某种人生哲理。

作者运用的是以“水”喻人的比兴手法,那流向“东西南北”不同方位的“水”,恰好比喻了社会生活中高低贵贱不同处境的人。

“水”的流向,是地势造成的;人的处境,是门第决定的。

因此说,起首两句,通过对泻水的寻常现象的描写,形象地揭示出了现实社会里门阀制度的不合理性。

诗人借水“泻”和“流”的动态描绘,造成了一种令读者惊疑的气势。

正如清代沈德潜所说:“起手万端下,如黄河落天走东海也。