大唐盛世的奠基人唐太宗

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:15

《大唐盛世的奠基人唐太宗》教案一、教学目标1. 让学生了解唐太宗李世民的基本生平,知道他是大唐盛世的奠基人。

2. 通过学习,使学生理解唐太宗的治国理念和政绩,认识他的贡献。

3. 培养学生对历史人物的研究兴趣,提高学生的历史素养。

二、教学重点1. 唐太宗李世民的生平事迹。

2. 唐太宗的治国理念和主要政绩。

三、教学难点1. 唐太宗李世民的历史地位和影响。

2. 对唐太宗治国理念的理解和分析。

四、教学准备1. 教材或相关教学资源。

2. 教学PPT或其他辅助教学工具。

3. 教学卡片或历史人物图片。

五、教学过程1. 导入:通过展示唐太宗李世民的画像或相关视频,引起学生兴趣,引入新课。

2. 教学内容:a. 唐太宗李世民的生平简介。

b. 唐太宗的治国理念和主要政绩。

c. 唐太宗的历史地位和影响。

3. 课堂讨论:引导学生讨论唐太宗的治国理念,如“以民为本”、“任人唯贤”等,并分析这些理念在当时的实践和影响。

4. 案例分析:通过分析唐太宗时期的具体政策,如“贞观之治”、“括户政策”等,使学生更深入地理解唐太宗的治国之道。

5. 小组活动:让学生分组研究唐太宗的历史地位和影响,分享研究成果。

6. 总结:对唐太宗李世民的一生进行总结,强调他的历史贡献和影响。

7. 布置作业:让学生写一篇关于唐太宗李世民的小论文,要求结合所学内容,分析唐太宗的治国理念和实践。

六、教学反思教师应在课后对自己的教学进行反思,思考是否达到了教学目标,学生对教学内容的掌握程度,以及教学过程中可能存在的问题。

教师也应鼓励学生进行学习反思,帮助学生总结学习经验和提高学习效果。

七、评价建议1. 课堂参与:观察学生在课堂讨论、提问和小组活动中的参与程度,评价学生的主动性和合作精神。

2. 学习成果:评估学生的小论文、作业和考试成绩,了解学生对唐太宗李世民的了解程度和分析能力。

3. 自我评价:鼓励学生进行自我评价,让学生反思自己在学习过程中的表现和进步。

八、拓展活动1. 参观博物馆或历史遗址,了解唐太宗李世民的历史遗迹和相关文化。

大唐盛世的奠基人——唐太宗一、教学目标1. 让学生了解唐太宗李世民的基本生平事迹,认识到他在中国历史上的重要地位。

2. 通过学习唐太宗的治国策略,使学生认识到他的政治智慧和对大唐盛世的贡献。

3. 培养学生对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:唐太宗的生平事迹、治国策略和对大唐盛世的贡献。

2. 教学难点:唐太宗治国策略的深刻含义和对现代社会的启示。

三、教学方法1. 讲授法:讲解唐太宗的生平事迹、治国策略和对大唐盛世的贡献。

2. 案例分析法:分析唐太宗的治国实例,引导学生深入理解其治国策略。

3. 讨论法:组织学生讨论唐太宗的治国策略对现代社会的启示。

四、教学准备1. 教材或相关教学资源。

2. 投影仪或白板。

3. 教学PPT或幻灯片。

五、教学过程1. 导入:简要介绍唐太宗李世民的基本生平事迹,激发学生的兴趣。

2. 新课导入:详细讲解唐太宗的治国策略,如“戒奢以俭”、“任人唯贤”等。

3. 案例分析:分析唐太宗的治国实例,如“贞观之治”、“玄武门之变”等,引导学生深入理解其治国策略。

4. 课堂讨论:组织学生讨论唐太宗的治国策略对现代社会的启示。

5. 总结:回顾本节课的主要内容,强调唐太宗对大唐盛世的贡献。

六、教学延伸1. 对比分析:将唐太宗的治国策略与当代中国的一些治国理念进行对比,引导学生认识到中华优秀传统文化的传承与创新。

2. 小组研究:分组让学生研究唐太宗治国策略在历史演变中的作用和影响,培养学生的独立研究能力。

七、课程思政1. 结合唐太宗的治国策略,引导学生树立正确的价值观,如敬业、诚信、友善等。

2. 通过学习唐太宗的生平事迹,培养学生的爱国主义情怀,增强民族自豪感。

八、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂讨论、提问等方面的积极性,评价学生的学习兴趣和主动学习能力。

2. 作业完成情况:评估学生的作业质量,了解学生对唐太宗治国策略的理解和掌握程度。

3. 小组研究报告:评价学生在小组研究中的表现,包括研究深度、团队协作能力等。

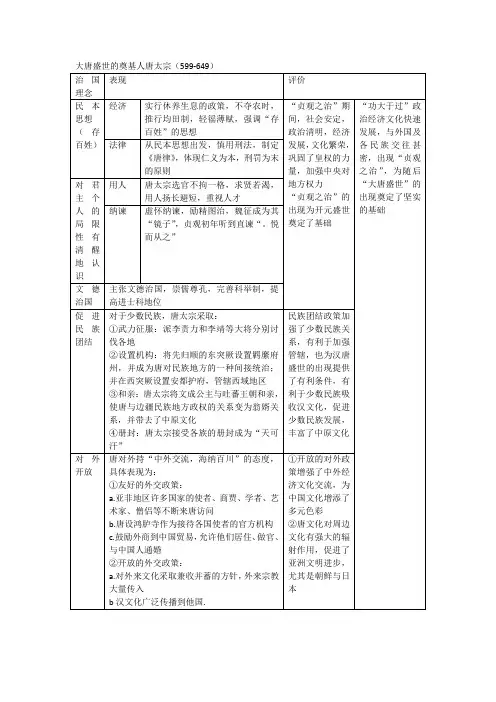

大唐盛世的奠基人——唐太宗【教材分析】本节课是人教版选修四《中外历史人物评说》第一单元的第二课内容。

它从政治统治思想与方略、经济措施、民族与对外政策、个人修养和为君素质等多个视角,全方位讲述并分析了唐太宗李世民作为中国封建社会一代明君的为君之法和治国之道。

唐太宗这一历史人物以其鲜明的个性和富有创造性的行为,有力地影响着人类历史的发展进程。

课标要求:列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用。

教学要求:基本要求:列举“贞观之治”的主要表现,感受唐太宗善于纳谏、用贤的优秀品质。

发展要求:理解唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用。

说明:教学时可从政治、经济、民族关系与对外关系等方面去归纳“贞观之治”的主要表现,并从史实入手分析“贞观之治”对中国古代社会发展的重大作用。

“玄武门之变”与“晚年的反省”二目为学生课外阅读内容。

【学情分析】1、学生在初中八年级《历史与社会》上册第四单元第二课《汉唐盛世》中已学过有关唐太宗的知识,且平时多多少少也有看过关于唐太宗的影视作品,对唐太宗这一人物应该比较熟悉,这有利于教学的深入和目标的达成。

2、高二学生思维活跃,个性鲜明,主动参与意识较强,具备一定的知识储备和自主学习的能力。

本课一些基础知识可以通过学生预习解决,突出重点难点的分析。

【教学目标】1、知识与能力:列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗的历史贡献,理解唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用。

2、过程与方法:①课前通过互联网等途径,查找历史资料,了解唐太宗,学会收集和处理历史信息的方法。

②通过由学生设问,学生回答的方式,让学生展开合作探究,学会合作学习、探究学习的方法。

③通过角色扮演,让学生实时体验,评说唐太宗对中国古代社会发展的作用,学会多角度地表达自己的看法。

3、情感、态度与价值观:通过了解唐太宗善于用人、虚心纳谏、勇于改过等方面的诸多示例,感受唐太宗的优秀品质,并以此为借鉴,形成积极进取的人生态度和健全的人格。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢千古明君唐太宗李世民大唐盛世的奠基者导语:唐太宗李世民(598年1月28日-649年7月10日),唐朝第二位皇帝,627年9月4日-649年7月10日在位,年号贞观。

李世民在位23年,是唐朝杰出的军事唐太宗李世民(598年1月28日-649年7月10日),唐朝第二位皇帝,627年9月4日-649年7月10日在位,年号贞观。

李世民在位23年,是唐朝杰出的军事家,率部平定了薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等军阀,最终统一天下。

626年发动玄武门之变杀死自己的兄长太子李建成、四弟齐王李元吉二人及二人诸子,被立为太子,唐高祖李渊不久被迫退位,李世民即位。

李世民为帝后,积极听取群臣的意见,以文治天下,并开疆拓土,使社会出现了国泰民安的局面,开创了中国历史上着名的贞观之治。

649年逝世,享年52岁,初谥文皇帝,庙号太宗,葬于昭陵。

唐太宗李世民是千古明君,名字取意“济世安民”,早年随父亲李渊进军长安于618年建立唐朝,他率部征战天下,为大唐统一立下汗马功劳,李渊封他为秦王、天策上将。

在626年时玄武门之变夺位登基后,虚心纳谏,厉行俭约,轻徭薄赋,使百姓休养生息,各民族融洽相处,国泰民安,对外开疆拓土,攻灭东突厥与薛延陀,重创高句丽,设立安西四镇,被各族人民尊称为天可汗,为后来唐朝全盛时期的开元盛世奠定了重要基础。

李世民于隋文帝开皇十八年十二月二十二日(599年1月23日)(然近代有提出异议,根据唐太宗生平所述忆,其应为隋文帝开皇二十年(600年),按此算,至其寿终恰好是50岁出生于京兆郡武功县,是唐高祖李渊与窦皇后的次子,父系为汉族。

窦皇后有四个儿子,一个女儿,按长幼次序为:李建成、平阳昭公主、李世民、李元霸、李元吉。

生活常识分享。

第2课大唐盛世的奠基人唐太宗【指导意见】基本要求列举“贞观之治”的主要表现,感受唐太宗善于纳谏、用贤的优秀品质。

发展要求理解唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用。

课外阅读“玄武门之变”、“晚年的反省”二目【知识结构】一、“贞观之治”的出现(627年—649年)1、概况:⑴原因概括:唐太宗吸取隋亡教训,任用贤良,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策和文德治国的思想,完善了科举制,对少数民族采取团结、平等政策,对外采取积极友好开放的政策。

⑵主要表现:统治过程中,出现了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣、民族团结、中外交往频繁的太平盛世,史称“贞观之治”。

2、“贞观之治”出现的主要原因(表现):⑴政治方面:惟贤才是用,选官不避亲仇(提拔魏征);虚怀纳谏(魏征直言);用人扬长避短(房谋杜断)。

⑵经济方面:休养生息,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋,“存百姓”。

⑶法律方面:慎用刑法,《唐律》体现“仁义为本,刑罚为末”的原则。

⑷文化方面:文德治国,崇儒尊孔;完善科举,人才济济。

(5)民族关系:开明(6)对外关系:开放二、促进民族团结和发展(自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一)策略采取“战而后和”的策略,对不同的民族地区采取不同的统治措施,促进民族团结和发展。

东突厥设置羁縻府州:东突厥归附唐朝后,唐在当地设羁縻府州,任命突厥首领为都督,可以世袭。

后成为唐代管辖民族地区的一种地方制度。

西突厥册封:西北各族首领尊请唐太宗为“天可汗”,他们的后嗣由唐册封。

设置机构:唐攻下西突厥后设置安西都护府,管辖西域。

吐蕃和亲:吐蕃赞普松赞干布请求与唐通婚,唐太宗以文成公主和亲。

文成公主带去种子、工匠、书籍和冶金技术、中原文化。

促进了吐蕃经济、文化的发展,加强了汉藏人民的关系。

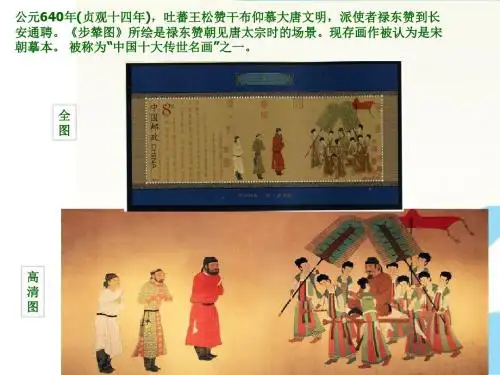

(步辇图)评价①有利于加强对边疆的管辖,民族团结,政权巩固,国家统一;②有利于民族融合;③少数民族吸收汉族先进的文化,促进了少数民族经济的发展。

三、对外关系方面(友好、开放的对外政策)政策中外交往概况影响①设鸿胪寺,接待外国使者,并复信答礼②鼓励外国商人到中国贸易,允许居住、做官、通婚③对外来文化兼收并蓄(表现2.) ①来访人员频繁②外来宗教传入(佛教经典、景教、回教、摩尼教传入)③玄奘取经④朝鲜、日本积极学习唐朝文化①长安成为国际性大都会②为中国文化增添了多元色彩(吸收)③对朝鲜、日本产生了巨大影响(辐射)(朝鲜:中国的古代典籍、诗歌…;日本:大化改新)四、唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用答:唐太宗是我国古代历史上非常杰出的政治家,对推动中国封建社会的发展做出了重大贡献。