再论壳幔相互作用的普遍性及其深部动力学意义-周新华

- 格式:pdf

- 大小:119.32 KB

- 文档页数:3

壳-幔物质与深部过程

邓晋福

【期刊名称】《地学前缘》

【年(卷),期】1998(5)3

【摘要】无

【总页数】9页(P67-75)

【作者】邓晋福

【作者单位】无

【正文语种】中文

【相关文献】

1.壳幔混合层的物质过程及其动力学意义 [J], 欧新功;金淑燕

2.青藏新生代钾质火山活动的时空迁移及向东部玄武岩省的过渡:壳幔深部物质流的暗示 [J], 莫宣学;赵志丹;邓晋福;喻学惠;罗照华;董国臣

3.壳—幔物质相互作用的两种形式及研究深部成矿问题的新途径 [J], 普.,ЮД;刘吉成

4.阐明壳幔物质架构和深部过程是解决重大资源战略问题的关键:评侯增谦和王涛论文《同位素填图与深部物质探测:揭示地壳三维架构与区域成矿规律》 [J], 莫宣学

5.岩浆作用、深部壳幔过程与资源—环境效应 [J], 邓晋福;罗照华;赵海玲;赵国春;李凯明

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

壳幔混合成因-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述壳幔混合成因是地球科学领域的一个重要研究课题。

它涉及到地球内部的壳层和地幔层之间的相互作用和交换过程。

壳幔混合成因的研究在地质学、地球化学和地球物理学等多个学科领域都有广泛的应用和意义。

地球是由不同层次组成的,其中最外层是地壳,下面是地幔。

地壳是我们生活的地方,它包含了岩石、土壤和水等。

地幔则是地球内部最大的层次,占据了地球半径的大部分。

由于地壳和地幔在性质和组成上存在差异,它们之间的相互作用会对地球的演化和动力学过程产生重要影响。

壳幔混合成因的现象主要发生在地壳板块俯冲带和拆沉带等地球构造活动的区域。

在这些区域中,地壳板块在俯冲或拆沉过程中与地幔发生相互作用,导致地壳物质与地幔物质的混合。

这种混合作用使得地壳物质中富含地幔物质的成分,同时也使得地幔物质中富含地壳物质的成分。

壳幔混合成因的研究有助于我们理解地球内部的物质循环和岩石循环过程。

它对地球内部的物质分异、地球表面的地质过程和构造演化等都具有重要意义。

通过分析和研究壳幔混合成因的过程,我们可以揭示地球内部的动力学机制和地球表层的构造变化。

这对于预测地震、地质灾害等自然灾害具有重大意义。

综上所述,壳幔混合成因是一个涉及地球内部物质交换和相互作用的重要研究领域。

通过深入研究壳幔混合成因的过程和机制,我们可以更好地理解地球的演化过程和构造变化,为地球科学的发展做出贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以编写如下:文章结构部分旨在介绍整篇长文的组织架构,让读者对文章的脉络有一个清晰的认识。

本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的三个小节。

首先,我们会对壳幔混合成因这一主题进行概述,简要介绍其背景和重要性。

接着,我们会详细说明文章的组织结构,包括各个部分的主要内容和章节的逻辑顺序。

最后,我们会明确文章的目的,即通过分析壳幔混合成因的要点,提供读者对这一问题更深入的理解。

壳幔作用的途经和判定这一作用的地球化学方法摘要壳幔相互作用是当代地球科学,特别是深部地质和大陆动力学研究的重要课题。

本文介绍了壳幔相互作用的途经:底侵作用和拆离作用;以及判定这一作用的地球化学方法和证据。

关键词壳幔作用底侵作用拆离作用地球化学地球是已知太阳系中唯一一个具有演化的(安山质或英云闪长质) 大陆地壳的行星, 而其它行星, 如月球的月壳由基本未经演化的玄武岩组成。

大陆地壳这种独具特色的组成是如何形成的? 现有研究已证实, 原始地壳是由地幔通过部分熔融产生的岩浆上侵和喷发而成。

因此,为了回答上述地球科学的基本理论问题, 人们必须了解以下壳—幔双向物质交换机制和质量迁移量〔1〕: ①地幔是如何通过部分熔融作用形成地壳的?②地壳物质又是如何通过再循环( recycling)过程返回地幔的?③地壳形成和演化机制在地质历史上是否发生过明显变化?由于软流圈是地幔岩浆的主要策源地, 因此,软流圈地幔和岩石圈地幔以及地壳三者之间的物质交换过程对于认识大陆动力学至关重要。

众所周知, 板块构造在解决大陆地质问题时遇到了许多困难。

例如,大陆地壳为何可保存长达数十亿年而不被消减掉? 大陆内部为何有岩浆作用?为何古老造山带通常是没有山根的? 含柯石英和金刚石的超高压变质带为何会大面积折返暴露地表? 近年来,底侵作用(underplating)和拆沉作用(delamination)受到地质、地球物理和地球化学家们共同重视的另一壳—幔交换过程,被用来解释软流圈、岩石圈地幔和地壳三者之间的物质交换以及随之而造成的山脉隆升、盆地形成过程和陆内大规模岩浆作用等现象。

1 壳幔作用的途经1.1 底侵作用(underplating)底侵作用是指来自深部的岩浆向上侵位、添加和囤积的过程, 它实际上包括两种情况:(1)来自上地幔部分熔融产生的基性岩浆侵入或添加到下地壳底部;(2) 下地壳(包括壳幔混合层) 岩石的部分熔融形成的岩浆向中上地壳的侵位和添加[2]。

中国大陆壳幔结构研究的进展与展望丁志峰【摘要】对地球壳幔结构的研究是地震学的一个经典课题.在所有研究地球内部结构的地球物理方法中,地震波方法是最有效、最精确的一种工具.文章介绍了中国大陆壳幔结构研究的进展和展望.【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2003(000)001【总页数】3页(P7-9)【关键词】壳幔结构;地震波方法;地震观测;研究进展;展望【作者】丁志峰【作者单位】中国地震局地球物理研究所,北京,100081【正文语种】中文【中图分类】P315对地球壳幔结构的研究是地震学的一个经典课题。

在所有研究地球内部结构的地球物理方法中,地震波方法是最有效、最精确的一种工具,地震学的发展也一直是围绕着对地震及地球介质的研究而发展起来的。

地震学理论及地震观测技术的发展使得地球内部结构的奥秘被逐步揭开,由此我们探测出地球由地壳、地幔和地核所组成,探测到了地球内部的许多间断面,如莫霍界面、440 km和610 km等地幔中的速度不连续界面、核幔边界等。

这些成果对人类认识和了解自身居住的这个星球起到了关键的作用。

经典地震学的研究得到了较准确的一维地球模型。

研究表明,地球内部结构具有很好的球对称性,在此基础上建立的地球模型和地震波走时表一直沿用至今。

随着地震学理论及观测技术的迅速发展,对地球内部结构的研究更加细致可靠。

研究发现地球内部具有一定的横向非均匀性,这种特性与地球的演化及地球内部的动力过程有着密切的联系。

全球地震台网的建立,特别是全球宽频带数字地震台网的建立,为研究地球的三维结构创造了条件。

对地球内部三维速度结构的研究成为近20多年来地震学发展的最重要的成果。

1998年,瑞典皇家科学院将该年度的Crafoord奖授予美国哈佛大学的杰旺斯基(A.M Dziewonski)和加州理工学院的安德森(D.L.Anderson),以表彰他们在丰富地球内部结构和深部动力学过程方面的知识所做惊出的基础性贡献。

造山带橄榄岩记录的大陆俯冲带多期壳幔相互作用大陆俯冲带是地球岩石圈内形态最复杂的部分之一。

在大陆俯冲带中,大陆板块和洋板块发生重合作用,导致了强烈的岩石变形和多期壳幔相互作用。

其中,橄榄岩是大陆俯冲带中最典型和重要的一种岩石。

本篇文章将记录大陆俯冲带多期壳幔相互作用中的橄榄岩特征和演化过程。

在大陆俯冲带的壳幔相互作用中,橄榄岩通常是沉积物质与地幔物质混合的产物。

在初期的大陆俯冲带的演化过程中,沉积物质和地幔物质被压入了地球的内部,高压和高温环境下,产生了各种变质作用。

这些变质过程中,橄榄岩开始出现在俯冲带中。

这些橄榄岩主要富含铁、钾、钠等元素,具有高的硅含量和富铝性。

随着时间的推移,大陆俯冲带的壳幔相互作用不断加剧。

在大陆俯冲带中,会发生部分熔融和岩浆贯入。

这些过程进一步改变了橄榄岩的特征。

在熔融过程中,橄榄岩中的大部分铁、钾、钠等元素被消耗,导致橄榄岩变成了镁质橄榄岩。

与此同时,熔融过程中的岩浆会侵入岩石层中,进一步改变了橄榄岩的成分和结构。

在长期的壳幔相互作用中,大陆俯冲带中的橄榄岩逐渐形成了明显的大陆俯冲带特征。

例如,橄榄岩通常是岩石带中的主要成分,具有高岛性和难熔性,伴随着熔融物的贯入,并且可以发现斑状矿物、多钠角闪石和高辉石等特征。

这些特征表明橄榄岩在大陆俯冲带的多期壳幔相互作用过程中始终扮演着重要的角色。

总之,大陆俯冲带是地球上最活跃的岩石圈部分之一。

在大陆俯冲带中,橄榄岩是形成多期壳幔相互作用的重要产物。

通过多期壳幔相互作用的过程,橄榄岩的特征和结构发生了多次变化,形成了典型的大陆俯冲带橄榄岩记录,对于理解大陆俯冲带的演化和构造背景具有非常重要的意义。

造山带橄榄岩记录的大陆俯冲带多期壳幔相互作用

随着地球漫长岁月的推移,许多大陆俯冲带在不同的时期都发生了壳幔相互作用,这种相互作用在一定程度上影响了地球的地质变化。

其中,造山带橄榄岩记录着大陆俯冲带多期壳幔相互作用的重要证据。

首先,我们要了解造山带橄榄岩的形成过程。

在大陆板块俯冲带,大量的海水被沉积到了地壳深处,这些海水随着高温和高压的作用,逐渐转化为含有丰富矿物的流体。

这些流体在地球深处不断运动,通过与岩石和矿物物质相互作用,逐渐转化为含有较高硅和镁的橄榄岩,从而形成了橄榄岩带。

随着时间的流逝,这些大陆俯冲带还会经历多期壳幔相互作用。

例如,在一些极端的环境下,地球深处的流体会迅速上升,卷入大陆板块的下降过程中,与地壳和地幔相互作用,促使造山带橄榄岩的形成速度大大加快。

这种现象在欧洲中部的阿尔卑斯山脉下方就有发生。

在不同的时期,大陆俯冲带中的流体会有所不同,例如,有些流体中含有较高的硫化物和铜等矿物物质,这些物质有助于形成含铜矿脉。

同时,流体中还常常含有大量的水,这是在形成造山带橄榄岩过程中不可或缺的因素。

在欧洲大陆中部阿尔卑斯山脉下方,存在一个广阔的造山带橄榄岩带,其长度达数百公里,其厚度达数十公里。

这条橄榄岩带记录了大陆板块多期壳幔相互作用的证据。

其中,正是这种相互作用在深处形成了橄榄岩,同时还在这些岩石之间形成了

矿物物质和金属元素的交流。

总之,通过对造山带橄榄岩的观察和研究,我们可以深入研究大陆俯冲带多期壳幔相互作用的过程,进一步探索我们地球的演化历史。

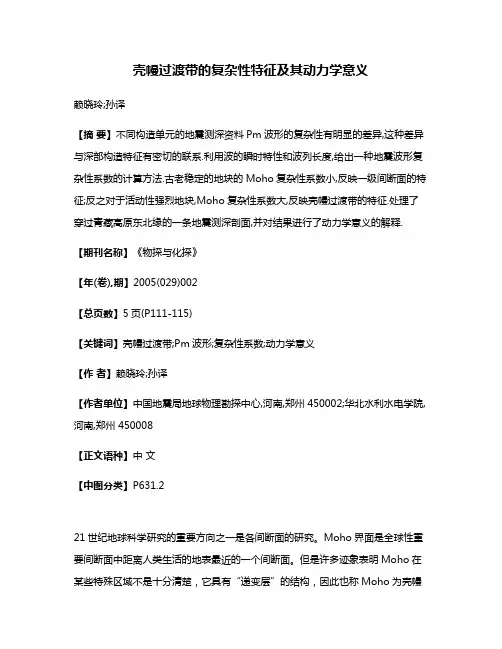

壳幔过渡带的复杂性特征及其动力学意义赖晓玲;孙译【摘要】不同构造单元的地震测深资料Pm波形的复杂性有明显的差异,这种差异与深部构造特征有密切的联系.利用波的瞬时特性和波列长度,给出一种地震波形复杂性系数的计算方法.古老稳定的地块的Moho复杂性系数小,反映一级间断面的特征;反之对于活动性强烈地块,Moho复杂性系数大,反映壳幔过渡带的特征.处理了穿过青藏高原东北缘的一条地震测深剖面,并对结果进行了动力学意义的解释.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2005(029)002【总页数】5页(P111-115)【关键词】壳幔过渡带;Pm波形;复杂性系数;动力学意义【作者】赖晓玲;孙译【作者单位】中国地震局地球物理勘探中心,河南,郑州 450002;华北水利水电学院,河南,郑州 450008【正文语种】中文【中图分类】P631.221世纪地球科学研究的重要方向之一是各间断面的研究。

Moho界面是全球性重要间断面中距离人类生活的地表最近的一个间断面。

但是许多迹象表明Moho在某些特殊区域不是十分清楚,它具有“递变层”的结构,因此也称Moho为壳幔过渡带[1]。

近年来随着人们对地球科学认识的进步,壳幔过渡带在岩石层构造演化中的作用和意义越来越受到关注[2-3]。

并且壳幔过渡带的形成和性质还与矿床成因、油气贮存、强震机理、挤压造山、裂谷作用、岩浆活动等有密切的联系[4-5]。

地震测深宽角反射(DSS)剖面是研究壳幔过渡带的主要手段之一,从中国大陆各个地区不同构造单元的DSS记录截面反映出Pm波形的复杂性有十分明显的差异[6-9]。

总体特征为,在Moho构造稳定区主要为震相简单清晰、强振幅突出、波列较短。

反之对构造活动区则显示出震相复杂、强振幅不突出、波形紊乱、波列长等。

对记录截面分析可以看出这种波形复杂性的差异与深部构造特征有密切的联系。

以往的工作,对DSS剖面记录的Pm波主要是利用其走时,或者说是以研究壳幔过渡带速度结构为主要目的。

壳幔物质与深部过程的研究壳幔物质与深部过程的研究崔海峰壳幔物质与深部过程是大陆动力学研究的关键科学问题之一。

壳幔物质的组成与性质、化学与物理学控制深部过程及其动力学。

壳幔内物质的密度差异驱动物质对流,温度差异驱动热对流,两者常常相互伴生。

密度的大小既依赖于温度,又与物质组成、挥发份含量密切相关。

对流或流动尚需一定的粘度条件。

因此,壳幔物质在化学和物理学上的不均一性是对流的驱动力,又是壳幔内多种作用过程留下的记录。

化学与物理学的某些参数之间还有复杂的相互依赖关系。

地球化学研究主要揭示化学不均一性;岩石学手段除了主要揭示化学不均一性,还可反演某些物理学不均一性;地球物理方法则主要揭示物理学的不均一性;流体的种类与含量既影响化学不均一性,又对物理学不均一性产生重要制约。

下面从岩石学、地球化学和地球物理以及对流体的研究几个方面来介绍有关壳幔物质相互作用与岩石圈演化方面的研究热点(大陆岩石圈地幔结构组成特征与演化、地幔不均一性及其成因机制、地幔柱理论及应用、深部地质流体、动态条件下熔融和物性实验、Re-Os体系在地幔研究中应用等)的现状与进展。

1. 深部过程的研究途径与方法1.1 研究深部过程的新技术研究深部作用过程的新技术包括以下几个方面:(1)岩石学、地球化学与地球物理学的结合:①火山喷发可比喻为深达壳幔的巨型超深钻:上地幔与下地壳深源捕虏体或捕虏晶为天然样品;火成岩记录了源区物质的组成与温压等物理学信息,壳幔混合型岩浆的侵入或喷发记录了壳幔相互作用的各种信息。

②前寒武纪变质岩系常常是抬升地表的深部陆壳剖面,变质岩PTt轨迹记录了岩石圈形成与构造隆升的历史信息。

③痕量元素与同位素地球化学示踪深部物质与深部过程。

④各种地球物理场获得深部结构与物理过程:地学大断面与多种地球物理成果的再开发,热结构与壳幔地震层析成像。

⑤岩石学、地球化学与地球物理学的结合关键与纽带是深部岩石高温高压相平衡实验、岩石物理性质实验与热力学研究。

地质学中的壳幔相互作用地质学是一门研究地球物质、地球构造和地球历史的学科,而壳幔相互作用就是在这门学科里重要的一个概念。

壳幔相互作用是指地球外核以下的地球圆球上,岩石圈和上地幔之间的相互作用。

这个过程不仅对地球的构造和演化有着重要的影响,也对我们研究地球上的振荡、岩浆和火山等现象提供了重要的依据。

一、壳幔相互作用的定义壳幔相互作用所涉及的岩石圈是地球表面由岩石组成的薄层,而上地幔则是岩石圈下方井底下方达到660千米厚度的岩石层。

壳幔相互作用是指岩石圈和上地幔之间的相互作用,在这个交界处存在着一系列的物理和化学变化。

这个过程对地球的构造和演化有着重要的影响。

二、壳幔相互作用的基本过程壳幔相互作用是一个复杂的过程,它包括地球的内部物质流动、岩石的变形以及物质的交换等多个方面。

然而,基本的过程包括岩石的上升和下沉、岩浆的运动等。

地球内部物质的流动是动力学驱动的,也就是说,内部地球物质的热量和动量会导致物质的运动。

岩石的上升和下沉也是由于物理和化学因素的影响,例如,温度、压力、成分等,这些因素的变化可以导致岩石的流动。

此外,岩浆的运动也是壳幔相互作用的一种形式,岩浆的运动是由于地球内部物质的热量和压力的影响而产生的。

三、壳幔相互作用对地球的影响壳幔相互作用是地球内部物质流动和交换的基本过程之一,它不仅塑造了地球的演化历史,也对地表的构造和变化发挥了重要的影响。

例如,岩石圈的扰动和碎裂是由于上地幔物质的向上运动所导致的。

此外,岩浆的运动也是壳幔相互作用的一种形式,它是由于地球内部物质的热量和压力的影响而产生的。

四、结论壳幔相互作用是地球内部物质流动和交换的基本过程之一,它对地球的演化历史和地表构造的变化都有重要的影响。

通过研究壳幔相互作用的基本过程,我们可以更好地理解地球的内部结构和演化历史,对地球上的各种地质现象也能够得出更加合理的解释。

尽管研究壳幔相互作用是一项复杂而艰巨的任务,但如果我们能够深入地了解壳幔相互作用的本质,我们就能够更好地应对地球内部的挑战。

青藏高原东南缘深部地球物理探测与壳幔结构研究进展导读:青藏高原是地学研究的“天然实验室”,青藏高原东南缘为其重要构造结部位,是通向地球深部的窗口,在此开展深地探测具有得天独厚的自然条件。

为此,地球物理学家在该区域开展了大量的深部结构探测工作,取得了丰富的研究成果。

为探讨青藏高原陆内变形动力学、高原侧向生长机制、地震孕育机理、大型矿床深部控矿模式等重要科学问题提供了地球物理证据和新认识。

本文主要从人工源地震剖面、天然源地震成像、大地电磁剖面、地震各向异性等方面对该区域的研究结果进行了有效梳理和归纳总结,取得了较全面的认识。

综合来看,该区域地壳厚度整体呈现从南至北、从东向西逐渐增厚且地壳增厚主要发生在下地壳;区域内怒江断裂、南汀河断裂、无量山断裂、红河断裂等多条断裂均有切穿地壳的迹象;小江断裂至少延伸到下地壳;腾冲火山区下方存在壳内低速、高导体,推断存在未固结的岩浆囊;攀枝花地区地壳整体呈现地震波高速、介质高阻异常,表明其地壳介质的高强度特征;川西地块和小江断裂带附近中下地壳均有低速异常区存在且互不相连,被攀枝花地区的高阻高速体隔开,可能对应不同的成因机制;地震学观测到青藏高原东南缘岩石圈地幔具有各向异性,既有水平方向分区性,也有垂直方向差异性。

0引言青藏高原东南缘位处欧亚板块与印度板块碰撞挤压且青藏高原向东侧向逃逸的关键部位,地质单元以及各块体之间的相互作用复杂,该区域是研究青藏高原周缘陆内动力学变形、高原侧向生长机制的重要地区之一,同时也是中国大陆地壳运动最强烈、地震活动最频繁的地区之一,历来受到地球科学家的广泛关注。

图1青藏高原东南缘构造简图(1)主要构造单元从图1来看,青藏高原东南缘分布一系列大型走滑断裂将各个次级块体隔开。

川滇菱形块体东以鲜水河—安宁河—则木河—小江断裂带为界与松潘—甘孜、大凉山次级块体、华南块体分隔,西以金沙江—哀牢山—红河断裂带为界与滇西南三江构造带相邻,内部则被丽江—小金河断裂分为北西侧的川西地块和东南侧的滇中地块。

核—幔边界层的地球深部动力学

Lay.,T;杜建国

【期刊名称】《地震科技情报》

【年(卷),期】1998(000)010

【总页数】8页(P7-14)

【作者】Lay.,T;杜建国

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】P183.2

【相关文献】

1.直至核幔边界的Mg2SiO4成分熔体剪切粘滞度的平衡分子动力学研究 [J], 张毅刚;聂高众

2.核—幔相互作用及其地球动力学意义 [J], 刘亮明;彭省临

3.下地幔及核幔边界结构及地球动力学 [J], 朱介寿

4.核幔边界动力学——地球自转十年尺度波动 [J], 傅容珊;李力刚;郑大伟;薛霆啸

5.中生代地球系统与核—幔边界动力学研究进展 [J], 邵济安;韩庆军

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

运用构造动力学新理论促进云南找矿突破

曹显光;张学书

【期刊名称】《云南地质》

【年(卷),期】2006(25)4

【摘要】从构造动力学简述壳幔界面7条成矿理论,总结归纳出4条规律;内生金属矿床对称地展布在幔坳两侧的斜坡上;大型矿床的幔距≤16km,幔角≤1.1°,超大型矿床的幔距≤10km,幔角≤0.7°;大型与超大型矿床间的关系服从0.618黄金律;幔角≤0.7°的波台更利于形成超大型矿床.云南幔坳有8纵、3横(台阶)、9波台特征.将云南已知的约1800个矿床(点)展现在1∶200万壳幔界面深度图上,按大型超大型矿床幔距、幔角大小预测云南有大型矿床400个以上,超大型矿床65个以上,矿种相对齐全,具备加速建设矿业强省的矿产基础和条件,列举了两个实例.

【总页数】9页(P454-462)

【作者】曹显光;张学书

【作者单位】云南省有色地质局,昆明,650051;云南省有色地质局,昆明,650051;昆明理工大学,昆明,650093

【正文语种】中文

【中图分类】F541

【相关文献】

1.运用"新三论"的系统方法促进教学设计理论与应用的深入发展 [J], 何克抗

2.运用多元智能理论,促进新的教育观念的形成 [J], 黄通莲

3.行星地球元素的演化与地球内部的相对运动:再论中国大地构造发展演化的新全球动力学理论 [J], 杨志华;晁会霞;吴旭;苏生瑞;杨珺茹;杨茹珺

4.板块构造学说的局限性和新全球动力学理论的建立问题 [J], 无

5.中国大地构造的动力学新理论 [J], 杨志华;苏生瑞;李勇;周义

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

阳原-张北壳幔过渡带复杂性特征及其构造意义

赖晓玲

【期刊名称】《国际地震动态》

【年(卷),期】2004(000)0z1

【摘要】研究区位于华北盆地西北、近东西向的燕山台褶带、北东向的山西断隆接合部.该区域及其周围构造复杂并且地震活动频繁.……

【总页数】1页(P69)

【作者】赖晓玲

【作者单位】中国地震局地球物理勘探中心,郑州,450002

【正文语种】中文

【中图分类】P3

【相关文献】

1.张北地震区壳幔边界复杂性特征及其构造意义 [J], 赖晓玲;张先康;孙译

2.张北一尚义地震区的壳幔构造 [J], 祝治平;张建狮

3.繁峙-太仆寺旗地震测深剖面壳-幔过渡带复杂性特征 [J], 赖晓玲;张先康;方盛明;杨健

4.不同构造环境下的壳-幔过渡带结构 [J], 赵俊猛;张先康;赵国泽

5.壳幔过渡带的复杂性特征及其动力学意义 [J], 赖晓玲;孙译

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

呼包盆地周缘壳、幔结构研究

张洪双;田小波;刘芳;曹井泉;滕吉文

【期刊名称】《地球物理学进展》

【年(卷),期】2009(0)5

【摘要】对呼包盆地周边七个台站的远震接收函数研究表明:研究区地壳厚度为

43-46 km,地壳速度比和S波速度结构均无异常;阴山造山带岩石圈埋深为65-85 km,且上地慢S波平均速度偏低,是典型的异常地慢区.根据S波速度结构和地壳厚

度随地形高程反比的变化关系,以及地表广泛出露的慢源玄武岩分布,推测该区地慢

深部热物质上涌是阴山造山带隆升的原因之一.上升的软流层物质与地慢发生交代、侵蚀作用导致岩石圈减薄,S波速度降低.呼包盆地的形成可能与深部物质上涌造成

的拉张效应有关.

【总页数】7页(P1609-1615)

【关键词】呼包盆地及邻区;壳、慢结构;接收函数

【作者】张洪双;田小波;刘芳;曹井泉;滕吉文

【作者单位】中国科学院地质与地球物理研究所;内蒙古自治区地震局

【正文语种】中文

【中图分类】P315;P541

【相关文献】

1.青藏高原东缘及四川盆地的壳幔导电性结构研究 [J], 张乐天;金胜;魏文博;叶高峰;段书新;董浩;张帆;谢成良

2.八达岭及周缘地区壳幔结构与潜在震源探讨 [J], 任清芳;张成科

3.陕西关中盆地地热资源及壳幔温度结构的地球物理分析 [J], 张健;董淼;王蓓羽;艾依飞;方桂

4.陕西关中盆地地热资源及壳幔温度结构的地球物理分析 [J], 张健;董淼;王蓓羽;艾依飞;方桂

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。