华南地区武夷-云开造山带后造山岩石圈拆沉作用来自约435Ma前高镁玄武岩的证据

- 格式:doc

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:15

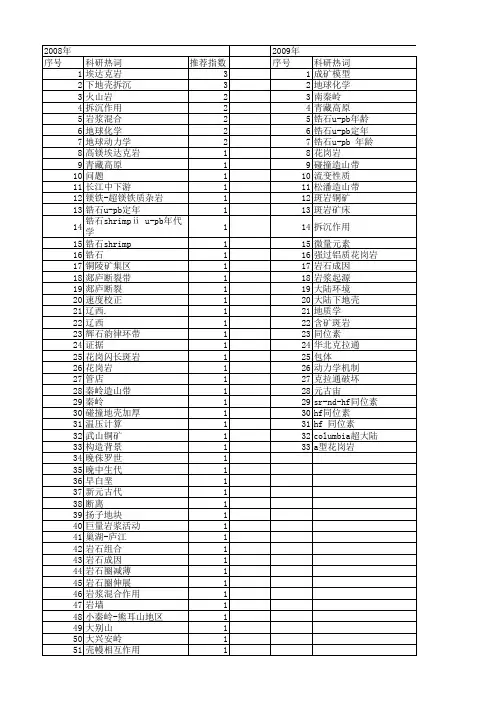

西北大学学报(自然科学版)2004年10月,第34卷第5期,Oct.,2004,V ol.34,N o.5Journal of N orthwest University (Natural Science Edition ) 收稿日期:2003211227 基金项目:国家自然科学基金重点资助项目(40234041,49732080) 作者简介:程顺有(19532),男,陕西南郑人,西北大学副教授,从事地球物理与大陆动力学等方面的研究。

秦岭造山带岩石圈动力学模型———来自大地电磁测深的证据程顺有,张国伟,刁 博(西北大学大陆动力学教育部重点实验室/地质学系,陕西西安 710069)摘要:目的 建立秦岭造山带的岩石圈动力学模型是探索大陆动力学的前沿问题。

方法 以地质和综合地球物理资料为约束,在对秦岭造山带东、西两段电性结构对比分析基础上建立了相应的动力学模型。

结果 自中新生代以来,尤其是晚白垩世之后华北和扬子两地块向秦岭造山带持续陆内深俯冲作用,导致南秦岭岩石圈强烈向北挤入,秦岭造山带的后陆冲断褶带和北秦岭厚皮叠瓦逆冲带,现今处于以岩石圈叠置加厚的构造作用为主与拆沉作用初始发动并存状态;南秦岭正在经历拆沉-底侵的物质再循环作用,佛坪和南阳-邓县之间可能发育新的地幔柱;在造山带北、南深部边界与内部不同岩石圈块体之间还伴随不同性质的强烈走滑作用,导致物质的侧向传输。

结论 秦岭造山带现今深部动力学状态直接制约着今后大地构造、气候和地表过程的动态相互作用,潜在地影响着人类社会、经济的可持续发展。

关 键 词:秦岭造山带;低阻层;动力学模型;岩石圈;可持续发展中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:10002274Ⅹ(2004)0520591205 秦岭造山带的特殊大地构造位置和独特的构造演化,受到了地球科学家的广泛关注[1~3]。

尤其是晚海西-印支期陆2陆斜向穿时碰撞、缝合与造山之后,中新生代复合叠加了强烈的逆冲推覆、平移走滑和隆升与塌陷等一系列陆内造山作用,对秦岭造山带进行了强烈改造。

中国东部岩石圈减薄研究中的几个问题吴福元1,2,葛文春2,孙德有2,郭春丽2(1.中国科学院地质与地球物理研究所,北京100029;2.吉林大学地球科学学院,吉林长春130061)摘 要:中国东部岩石圈减薄是近10年来国内外研究的热门课题,但关于岩石圈减薄的具体时间、机制及其构造控制因素,多有争论。

根据目前的研究资料,文中对上述问题进行了全面的讨论。

初步认为该岩石圈减薄发生在晚中生代,且在120~130M a 的早白垩世达到高潮。

综合分析认为,岩石圈的减薄与东侧太平洋板块的俯冲有关,即大洋板块的俯冲作用导致岩石圈加厚,进而发生岩石圈拆沉。

Os 同位素资料显示,由地幔橄榄岩包体所反映的新生代岩石圈地幔具有年轻性质,与古生代时的岩石圈地幔截然不同。

因此笔者认为,中国东部现今的岩石圈地幔并不是减薄后的残留,它表明中生代时,岩石圈地幔和部分下地壳一起通过拆沉作用而沉入软流圈地幔,由此而导致软流圈地幔与地壳的直接接触。

幔源岩浆的底侵及软流圈对地壳的直接加热作用,使上覆地壳发生大规模的岩浆和成矿作用,并导致中国东部中生代时期伸展构造的广泛发育。

关键词:岩石圈减薄;中生代;中国东部中图分类号:P542;P541 文献标识码:A 文章编号:10052321(2003)03005110收稿日期:20030218;修订日期:20030618基金项目:国家自然科学基金资助项目(40272045,40133020);中国地质调查局基础研究项目(200113000052)作者简介:吴福元(1962) ),男,研究员(教授),岩石学与地球化学专业。

E -mai l:w ufuyuan@mai 自从20世纪90年代早期中外学者根据我国华北地区早期古老的巨厚富集岩石圈地幔被薄的亏损型软流圈或海洋型地幔所取代这一命题以来[1~4],中国东部的岩石圈减薄问题得到了国内外学术界的广泛注意,发表了大量研究成果[5~14]。

尽管目前大家公认,岩石圈减薄是中国东部地质演化的基本事实,但对岩石圈减薄的具体时间、机制及其控制因素,仍存在激烈的争论。

2012年10月 海洋地质与第四纪地质 Vol.32,No.5第32卷第5期 MARINE GEOLOGY &QUATERNARY GEOLOGY Oct.,2012DOI:10.3724/SP.J.1140.2012.05057华南钦杭结合带东段成矿特征与构造背景徐磊1,2,李三忠1,2,刘鑫1,2,索艳慧1,2,吴奇1,2,王鹏程1,2(1海底科学与探测技术教育部重点实验室,青岛266100;2中国海洋大学海洋地球科学学院,青岛266100)摘要:钦杭结合带是中国华南重要的多金属成矿带,位于扬子地块与华夏地块结合部,北西以景德镇-湘潭-凭详深断裂带为界与扬子地块相邻,南东与华夏地块的边界为绍兴—萍乡—北海深断裂。

在其漫长的地史时期主要经历了晋宁、加里东、印支、燕山构造运动,依次经历了洋壳俯冲与陆-陆碰撞、聚合造山、统一华南陆块形成、陆内强烈褶皱变形、燕山期地块活化、中生代大规模岩浆岩侵入与喷发、陆内成盆等发展阶段,导致钦杭结合带内存在有特征各异、形成时代不同的多期多种矿床集中出现。

不同期次和特征的构造运动控制着相应的成矿作用,其中燕山期是钦杭结合带的成矿高峰期。

关键词:构造演化;成矿作用;燕山期;钦杭结合带中图分类号:P736.1 文献标识码:A 文章编号:0256-1492(2012)05-0057-10 钦杭结合带又称钦杭成矿带,是中国华南一条重要的多金属成矿带。

作为中国重要的构造-岩浆-成矿带,钦杭成矿带地质条件优越,成矿带内铜、锡、钨、铀、金、铅锌等金属资源在中国东部占有重要地位,沿结合带内部及其附近分布着一系列大型-超大型矿床,如德兴铜矿、东坡铅锌矿、宝山铜多金属矿、黄沙坪铅锌矿等,控制的铜储量占江西总量的80%以上,控制的锡和铅锌储量占湖南、广西总储量的一半,2009年被中国地质调查局列为我国矿床资源调查评价新增3个具有重大找矿潜力的成矿带之一,探矿前景光明,经济利益巨大[1]。

矿物岩石地球化学通报 综 述 Bulletin of Min eralogy,Petrology and Geoch emistryVol 27No 4,Oct 2008秦岭造山带重大地质事件、矿床类型和成矿大陆动力学背景朱赖民,张国伟,李 ,郭 波西北大学地质系,大陆动力学国家重点实验室,西安710069摘 要:秦岭造山带由两条主缝合带(商丹、勉略缝合带)及其分划的三个地块(华北地块南缘、秦岭微地块和扬子地块北缘)组成。

秦岭造山带是在晚太古 中元古代洋陆间杂构造基础上,于晚元古代-中三叠世经历现代板块构造体制的主造山期的华北、秦岭、扬子三板块依次沿商丹和勉略两条缝合带由南向北俯冲碰撞造山,奠定了基本构造格局,并由于后造山期强烈的陆内造山作用的叠加改造成复合型造山带。

秦岭造山带内的金属矿床主要有热水喷流沉积型铅 锌矿床、火山喷流型块状硫化物、斑岩 矽卡岩型钼(钨)矿床、卡林 类卡林型金矿床、岩浆热液脉型金矿床和低温热液改造型汞锑矿床。

造山带内的商丹和勉略缝合带产有部分岩浆分结或熔离型铬铁矿和铜镍硫化物矿床。

沉积 变质成因铁矿床主要分布在扬子和华北古板块边缘。

秦岭造山带造山过程与成矿作用演化存在时空耦合关系,因此研究秦岭造山带成矿事件对其不同时期地质事件的响应,对发展我国大陆成矿理论具有重要理论和实际意义。

关 键 词:秦岭造山带;成矿作用;成矿动力学背景中图分类号:P594 文献标识码:A 文章编号:1007 2802(2008)04 0384 07Main Geolog ical Events,G enetic Types of Metallic Deposits and TheirGeodynamical Setting in the Q inling O rogenic BeltZH U Lai min,ZH ANG Guo w ei,LI Ben,GUO BoS tate key L abor ator y of Continental D y namics,Dep ar tment of Geology,N or thw est Univ er sity,X i!an710069,ChinaAbstract:T he Q inling orogen was built up through int erplay of three blocks,t he N ort h China block,the small Q in ling block,and the Sout h China block,separat ed by t he Shangdan and M ianlue sutures.T he Qinling orogen as a complex orogen ex perienced a prolonged continent al divergence and convergence between the blocks.T he first st age is the format ion of the orogenic basements in Precambrian.T he second st age is the plat e t ect onic evolut ion in Late Prot erozoic M iddle T riassic,which is t he main orogenic st age and characterized by plat e tectonic regime.T he last is the M esozoic Cenozoic intercontinent al t ectonic evolut ionary st age.T here are SEDEX and V M S t ype sulf ide depos it s,the Porphyry Skarn t ype M o(W)deposit s,the Carlin Carlin like gold deposits,the magmat ic hydrothermal vein type gold deposits,and t he epit hermal Hg Sb deposit s et c.T he magmat ic fractionat ion cryst allization,and sulfurizat ion segregat ion type deposit s,such as chromit e and nickel deposit s,distribut e in Shangdan and M ianlue sutures.T he sediment ary metamorphic t ype Fe deposits locat e in the rim of Y ant ze and North China block.T here is time and space coupling relation betw een t he format ion of Q inling orogenand the M ineralization Evolvement of ore deposits,so the st udy of responding of ore deposit s to Geological Events have important t heory and pract ice has both theoretical and practical significance.Key words:t he Qinling orogenic belt;mineralizat ion;metallogenetic geodynamical set ting收稿日期:2008 01 03收到,06 02改回基金项目:国家重大基础研究项目(2006CB403502);中国科学院矿床地球化学国家重点实验室项目(20060);国家自然科学基金项目(40872071);陕西省教育厅基金项目(07JK414);南京大学成矿作用国家重点实验室项目(14 08 1)资助作者简介:朱赖民(1966),男,教授,博士,主要从事矿床地球化学研究,Em ail:z hulaimin@nw .应用现代大陆动力学理论,研究成矿地质背景、构造单元属性及时间演化,分析由板块的汇聚、离散和平移引发的壳幔物质相互作用、沉积作用、变形与变质作用、岩浆活动、流体运移、成矿物质活化、迁移、聚集等相关过程,向来是国内外地学界广泛关注的课题[1~18]。

211管理及其他M anagement and other江西省瑞金市陂下矿床地质特征及成因莫火华,刘孝滨,宋方椿(江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队,江西 赣州 341000)摘 要:区域大地构造位于华夏板块和华南造山带之武夷山隆起带交界处。

江西省瑞金市陂下矿床赋存于石炭系上统黄龙组,属海相化学沉积型矿床。

关键词:地质特征;成因中图分类号:P619.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)21-0211-2收稿日期:2020-11作者简介:莫火华,男,生于1988年,汉族,江西人,本科,地矿工程师,研究方向:地质矿产勘查。

陂下矿床位于江西省瑞金市约260°方位15km 处,近年来,随着赣南苏区经济建设的高速发展,矿产资源的需求量也急速上升。

通过对陂下矿区进行系统的地质工作,依据工作中取得的地质成果,对该矿床地质特征及成因有了进一步的认识,为本地区今后找矿研究提供参考[1]。

1 区域地质概况区域大地构造位于华夏板块、华南造山带之武夷山隆起带与宁(都)于(都)坳陷带交界处,河源-邵武北北东向深大断裂东侧,赣中南褶曲的云石山-西江晚古生代盆地中段,区内地层出露主要为震旦系-寒武系(Z -∈)基底变质岩系,以紧密线型褶皱出露,盖层主要为泥盆系-三叠系(D-T),其中石炭系灰岩是区内主要矿产,侏罗系~白垩系(J ~K)为断陷盆地沉积。

区内构造发育,主要发育北北东、北东向、北西向和近东西向断裂构造;区内岩浆活动较弱,仅在区内西部出露加里东期的万田岩体,岩体呈岩基产出,侵入于寒武系中,上覆泥盆系,接触带具角岩化,接触面倾向围岩,倾角60°~80°,岩性为中粗粒似斑状黑云母花岗岩,矿物成分:钾长石38%,斜长石22%,石英31%,黑云母5%,白云母2%。

副矿物有磁铁矿,红柱石、锆石、磷灰石、电气石。

区内矿产主要有褐铁矿、钨矿、重晶石、方铅矿、闪锌矿、煤、水泥用石灰岩、等。

华南板块前寒武纪的构造演化史及成矿事件华南板块是全球研究最为深入的构造单元之一,区域变形复杂、岩石类型丰富,历史演化过程悠久,一直以来备受地质学者的关注。

其中,前寒武纪时期是华南板块构造演化史的重要阶段,同时也是华南区域成矿事件的开端。

华南板块主要由元古宙岩浆岩基底和晚元古代-中新元古代沉积岩及基性岩构成。

前寒武纪的构造演化受到了独特的地质背景和构造环境的影响,整个华南地区被大规模的印度-澳大利亚板块活动所控制,隆升作用和变形爆发相互交织,导致华南地区出现了极为复杂的变形构造及地质事件。

在前寒武纪时期,华南板块的构造演化可以分成两个阶段。

第一个是伊犁尔山事件后,到早古元古代岩浆活动的阶段。

这是华南板块的一次快速演化时期,华南板块发生了一系列的岩浆作用和变形构造,杰出的岩浆地质特征是独特的岩墙体,如桐南岩墙、衡阳岩墙和苍南岩墙等等。

同时,在这一时期,岩墙的形成代表了华南板块地壳伸展的复杂性和演化模式的多样性。

第二个阶段是早古元古代到前寒武纪的早期。

这一时期华南地区经历了较为稳定的演化,大部分时间是以长周期的深层变形和稍有不齐的岩浆活动为主。

其中,少量的晚元古代和早古元古代沉积物和建造物质也在这一时期形成。

在此期间,华南地区的岩石类别也逐渐多样化,包括花岗质、闪长质、二长英质、石英斑岩体,并且在华南地区的许多地方形成了大规模的金属矿床,这一时期标志着华南地区成矿性质的转变。

总的来说,前寒武纪是华南地区构造演化和成矿过程十分关键的时期,探索这个时期的地质演化历史对于理解整个华南板块的构造演化、成矿模式和深部地质演化过程都有着极为重要的意义。

华南板块是中国的重要构造单元,历史演化过程复杂,章节繁多。

在这篇文章中,我们将探索华南板块前寒武纪的相关数据,并对其进行分析。

构造演化阶段:华南板块前寒武纪的构造演化可以分成两个阶段,第一个是伊犁尔山事件后,到早古元古代岩浆活动的阶段。

这一时期的构造演化主要表现为伸展构造、隆升和变形活动。

2021年11月地 球 学 报 Nov. 2021第42卷 第6期: 721-748Acta Geoscientica SinicaVol.42No.6: 721-748本文由中国地质科学院基本科研业务费项目(编号: JYYWF20180101)、中国地质调查局地质调查项目(编号: DD20190589; DD20160220;DD20190703)和自然科学基金项目(编号: 41072073)联合资助。

收稿日期: 2021-11-01; 改回日期: 2021-11-25; 网络首发日期: 2021-11-29。

责任编辑: 张改侠。

第一作者简介: 曾普胜, 男, 1964年生。

博士, 教授。

主要从事岩石学、矿床学和地球化学研究。

E-mail:****************。

中国东部燕山期大火成岩省: 岩浆-构造-资源-环境效应曾普胜1), 李睿哲1, 2), 刘斯文1), 温利刚3), 赵九江1), 王十安1, 2)1)自然资源部生态地球化学重点实验室, 国家地质实验测试中心, 北京 100037;2)中国地质大学(北京), 北京 100083;3)矿冶科技集团有限公司, 矿冶过程自动控制技术国家重点实验室, 北京 100160摘 要: 中国东部燕山期的大规模岩浆活动, 即侏罗纪—白垩纪(150—100 Ma)的碱性流纹岩-碱性玄武岩-金伯利岩-钾镁煌斑岩-碳酸岩及其管道系统, 分布于江南造山带内侧和郯庐断裂带南段以西的华北地台内, 累积面积超过30万km 2。

该期短时限内大规模活动的岩浆事件代表了中国东部地质历史演化中的一次大火成岩省(LIP)事件, 实质控制着中生代以来中国华北—扬子地台的构造格局变化、资源能源形成与地质环境变迁。

晚侏罗世—早白垩世(150—100 Ma)的大火成岩省, 是中生代中期古太平洋大火成岩省沿中国克拉通东部边缘活动的一部分, 是包括昂通爪哇(Ongtong-Java)(Mahoney et al., 1993; Ingle and Coffin, 2004)—中国东部在内的超级地幔柱上涌, 在岩石圈板片对流, 挤压地幔物质快速上升, 引起陆域内长英质地壳物质大规模重熔的结果, 形成: (1)髫髻山组—张家口组碱性流纹质-玄武质双峰式火山岩及其管道系统, 与华北大规模金-多金属矿成矿作用密切相关; (2)辽宁瓦房店—山东蒙阴—安徽栏杆, 湖南宁乡—贵州镇远一带的金伯利岩—钾镁煌斑岩±碳酸岩±基性超基性杂岩及其管道系统, 与金刚石、金-铂族元素等成矿关系密切; (3)辽东—胶东半岛、南岭—滇黔桂交界地区的连片花岗岩, 是硅质大火成岩省(SLIP)的管道系统(plumbing systems), 与金刚石矿、金-铂族元素矿、钨锡铌钽矿、锂-钾-铷-铯-铀矿等, 以及油气等战略性关键金属成矿关系密切。

华南地区武夷-云开造山带后造山岩石圈拆沉作用:来自约435Ma前高镁玄武岩的证据姚卫华,李正祥,等摘要:对中国华南地区早古生代(>460至420-415Ma)板内武夷-云开造山带形成过程的深入理解,对推演华南块体与周边陆块的相互作用以及东亚地区的构造演化有重要意义。

武夷-云开造山带一个比较明显的特征就是尽管经历了同造山到后造山(440Ma至420-415Ma)时期大规模花岗岩事件,但是没有任何类型的同造山或后造山的火山岩或镁铁质岩石被发现报道。

在此重大造山事件,这些镁铁质岩石可作为壳幔相互作用的线索,进而互帮助理解造山事件及其动力学。

本文首次对粤北靠近造山带变质核部边缘的镁铁质-过渡火山岩序列进行了地质年代学,同位素地球化学的数据分析。

这类火山岩强烈不整合覆盖在石炭纪至奥陶纪地层,其上与低角度不整合覆盖的后造山中泥盆世地层接触。

对两个安山岩及英安岩样品进行LA-ICPMS和SHRIMP锆石U-Pb定年,得到一致的结晶年龄约435Ma,比造山带变质峰值年龄460-445Ma年轻,但却和大规模后造山的花岗岩侵入事件(约440-415)时间一致。

对9个经过地壳混染的玄武岩石样品测定,其富高镁MgO(12.3-19.2wt%),Ni (214-715ppm),Cr(724-1107ppm),但是却含低TiO2(0.6-0.8wt%),Al2O3(10.2-12.8wt%),Fe2O3T(Fe2O3视为全铁)(8.7-11.4wt%)含量。

该玄武岩同时表现为低Nb/La(10.2-12.8wt%)和连续的εNd(t)值变化(-8.0—-8.4),SiO2(44.8-51.5wt%),反映了可能为大陆岩石圈地幔成因。

这些高镁玄武岩化学组成和它们的初始岩浆相似,用地化方法测定大致SiO2约50wt%,MgO约14wt%,FeO T约9wt%。

它们从熔融体中形成的温度大于1300℃,比正常的大陆岩石圈地幔熔体要高出许多。

这指示了岩浆很有可能是由于岩石圈橄榄岩被上隆的软流圈加热后部分再次熔融产生的。

对高镁安山岩样品测定得锆石的εHf(t)值负异常(-21.7至-6.3)和高δ18O值(7.3-9.0‰),可理解为是与玄武岩来源相同的岩浆经历分异及同化混染与结晶分异过程的产物。

总体来看,本文认为这类后造山玄武岩和经分异得到的安山岩与英安岩,是由于造山带中后造山期岩石圈拆沉作用导致的造山带垮塌,进而岩石圈地幔的部分熔融和后造山期花岗岩侵入的综合作用产生的结果。

关键词:华南,武夷-云开造山带,地球化学,志留纪玄武岩,造山带垮塌,拆沉作用1.简介造山作用一般指同造山的地壳增厚和后造山的重力垮塌。

(Dewey,1988)。

这种从增厚地壳到重力垮塌变薄的转换过程通常是由增厚的下地壳相变为榴辉岩,进而导致榴辉岩下地壳和橄榄岩性质的岩石圈地幔的掉落,即后来的并发的软流圈的上隆(Lustrino,2005)。

这样一种构造热事件会引起广泛的后造山长英质至镁铁质岩浆作用。

研究较为成熟的例子有新生代南美的安第斯山中段((Kay and Kay,1993)和早白垩纪中国中部的苏鲁-大别造山带(Li et al.,2002)。

岩石圈地幔和其下部地壳的拆沉作用是岩石圈进入深部地幔的循环方式之一,是为了保证造山环境中块体的质量平衡(Ducea,2011)。

地球内部的地震层析成像提供了现在岩石圈拆沉作用/掉落的快照(Fillerupetal.,2010;Zandtetal.,2004),但是对于古老的造山带比如中国华南的早古生代武夷-云开造山带(Li et al.,2010c),我们仅仅只能通过观察表面重要地质现象(比如造山带垮塌的构造和盆地记录)和分析岩浆事件记录来认识(Ducea,2011)。

图1.(a )简要区域地质图,高亮部分指示早古生代武夷-云开造山带的区域范围,造山带变质核部分和早古生代岩浆岩和变质岩的分布,早古生代及早中生代构造走向(改自Li et al.,2010c );(b )研究区简要区域地质图,反映粤北志留纪茶园山组火山岩序列的分布(改编自GDRGMR,1962;GDBGMR,1988)和采样位置;(c )茶园山组火山岩序列采样点位置复合地层柱状图玄武岩的原始熔体常被用作探测地幔的化学组成和热力状态(Langmuir et al.,1992;Lee et al.,2011;Wang et al.,2007a,2008,2012;White and McKenzie,1989)),进而给地幔作用过程比如岩石圈拆沉,软流圈上隆和地幔柱活动提供线索(Lee et al.,2011)。

高镁玄武岩代表最小程度进化的样品,有可能记录了地幔的热化学状态。

比如说,伊利比亚板块中玄武岩中钕同位图2 LA-ICP-MS 锆石U-Pb 定年曲线及SHRIMP 锆石U-Pb 定年谐和年龄曲线图,及锆石CL 照相;a :安山岩样品10GD23-1 LA-ICP-MS 年龄曲线;b :安山岩样品10GD23-1 SHRIMP 年龄曲线;c: 英安岩样品10GD25 LA-ICP-MS 年龄曲线;d: 英安岩样品10GD25 SHRIMP 年龄曲线素组成经历长期缓慢的变化,从古老富集岩石圈地幔(低εNd(t)含量)到年轻的衰竭的软流圈地幔(高εNd(t)含量)。

这种现象可以理解为岩石圈拆沉作用的反映(Gutierrez-Alonso et al.,2011)。

武夷-云开造山带是一个早古生代在华南地区发生的板内造山带。

它持续时间从大于460Ma到420-415Ma ((Charvet etal.,2010;Li,1998;Li et al.,2010c )。

它和欧洲大部的加里东造山作用同时期,代表了一次重要的大地构造事件,有助于理解当时华南板块和其他陆块(比如冈瓦纳大陆的北缘;Li,1998;Li andPowell,2001)的相互作用和东亚地区的区域构造演化。

然而,这条大于2000km 长度的造山带在世界上古老造山带中研究的还不是很透彻。

它的明显特征是有高度变质的造山带核部,和广泛分布的后造山花岗岩(图1a )。

这已经被认为是造山带垮塌期间被加热的元古代地壳物质的脱水熔融的结果(Li et al.,2010c;Zeng etal.,2008 )。

然而,到目前为止还没有同时期的镁铁质岩石在出版刊物中被报道,镁铁质岩石在理解那些造山带下部花岗岩的岩石成因和壳-幔演化至关重要。

我们对在区域地质填图中发现的这种后造山期镁铁质岩石序列首次进行了地质年代学和地球化学特征研究((GDBGMR,1988;GDRGMR,1962)。

就在造山垮塌时发生的岩石圈拆沉作用而言,测试结果比较容易解释此后造山期的形成的岩浆省。

2. 地质背景及样品处理华南地块是由处于北部的扬子板块和南部的华夏板块组成(图1a )。

扬子板块的基底主要是由元古代岩石组成,出露一小块太古代的岩石露头,后来被称作崆岭杂岩(本地称为崆岭群,年龄为约3.2Ga 和约2.95-2.90Ga ;Jiao et al.,2009;Qiu et al.,2000;Zheng et al.,2006)。

华夏板块前寒武纪基底的露头分布更为零散一点。

古元古代露头(1.89-1.77Ga )主要在块体的东北区域被发现(Li,1997;Li and Li,2007;Li et al.,2010c;Xiang et al.,2008;Yu et al.,2009), 然而中元古代(1.43Ga )结晶的岩石仅仅在海南岛被发现(Li et al.,2008b )。

这两个板块是表1.粤北茶园山组火山岩样品主量与微量元素含量在新元古代约900Ma焊合在一起的(Li et al.,2007,,2008a,2009)。

华南地块南部发现广泛分布的上覆上古生界陆地沉积(泥盆纪和更年轻的)和下部古生界变质沉积岩序列(典型的志留纪及更老的)之间存在的角度不整合。

这种角度不整合和较为普遍的以志留纪侵入的花岗岩为主,主要构成了武夷-云开造山带的区域范围(Charvet et al.,2010;Huang et al.,1980;Li et al.,2010c;Ren,1991;图1a)。

武夷-云开造山带核部被认为是北东向延伸,上部的绿岩相至角闪岩相变质集合体(图1a)。

造山带中花岗岩年龄大部分落在440-415Ma的变化范围内(Chen et al.,2008;Li and Gui,1992;Li et al.,1989,2010c;Liu et al.,2008;Roger et al.,2000;Wan et al.,2010;Wang et al.,1998,2007b,2011;Xu et al.,2005;Yang et al.,2010;Zeng et al.,2008;Zhang et al.,2011,2012)。

志留纪茶园山组火山岩序列采样位置靠近冯湾附近,地理位置在(N24°49′,E113°54′),靠近造山带核部的北边(图1)。

露头出露约260km2。

这类火山岩角度覆盖在强烈变形的寒武-奥陶地层(在志留纪火山岩喷发出来之前受武夷-云开造山带影响),但是却下伏在低角度不整合接触的后造山期中泥盆纪地层(图1b)。

因此,这些火山岩序列被认为是武夷-云开造山带主压缩期之后产生的。

火山岩性质之前被认为是奥陶纪砂岩中侵入的离散不连续的斜长斑岩(GDRGMR ,1962),但是最近的区域地质填图表明它是位于后造山泥盆纪砂岩(底砾岩)下部的火山岩序列单元(GDBGMR ,1988)。

这种透镜状的火山岩最大厚度约450m ,由玄武岩,安山岩,英安岩(见剖面4.3地球化学分类),安山质的熔结凝灰岩和凝灰质的砂岩(图1c )。

一些火山岩单元呈现出典型的斑状结构,主要由斜长石和单斜辉石斑晶组成,反映了这种序列很有可能是由火山岩及次火山岩的组合而成。

我们采集了13个未经蚀变的茶园山组火山岩样品(图1b-c )。

样品10GD21-1到10GD21-9均是在上部火山岩序列采集得来,样品10GD23-1至10GD23-3和10GD25采自于下部序列。

岩相测试反映大部分斑晶已蚀变,只保存有一些小的新鲜的橄榄石结晶。

所有样品均经过地球化学测试,而仅仅10GD23-1和10GD25两个典型样品进行了锆石U-Pb 定年和Hf-O 同位素测试。

3. 分析方法3.1 锆石U-Pb 年龄我们利用标准密度法和磁分选技术将锆石颗粒从全岩中分离出来。

锆石颗粒,还有锆石U-Pb 定年的标样91500和Plešov ice-锆石氧标Penglai ,均放在环氧塑脂的底盘上然后被抛光露出结晶颗粒的一半用于测试。