壳幔作用的途经和判定这一作用的地球化学方法

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:7

论油气壳-幔非生物成因的物质基础及运移动力张恺(教授级高工石油地质中国石油天然气总公司石油勘探开发科学研究院北京100083)摘要油气生成的物质基础和运移动力是油气壳-幔非生物成因说必须回答的二个基本问题。

作者从宇宙天体演化角度出发,论证了地球内部是富含氢元素及其化合物的,氢在地球内部的不同深度呈气态、凝固态、结晶体、半金属或金属等相态存在;在各类板块边界由岩石圈板块之间相互作用而产生的挤压力、拉张力,由地球固体潮所造成的地壳脉动式运动以及盆地沉积盖层中的运移动力(静压力、重力、水动力)是造成壳-幔系统油气运移的三个基本动力。

主题词无机成因油气生成油气运移板块边界地壳运动脉冲静压水动力条件收稿日期1997-07-10板块构造理论的诞生与发展给油气成因二元论带来了新的活力。

作者所以主张油气成因二元论,是因为板块构造理论能令人信服地阐明两种成因的油气都是自然界的客观产物,能把两者的成因机理在板块构造理论的基础上统一起来。

油气的两大起源及其演化模式也和地球其他层圈一样,随着地球演化的四个阶段的发生、发展而变化[1,2]。

笔者把油气生物成因的各种模式与板块构造各种类型的活动带联系起来[1,2];也把油气非生物成因的各种模式与板块构造各种类型活动带联系起来[3,4],这样,油气两大起源的各种模式很自然的被看作是各种类型板块构造活动带的自然产物。

据此,笔者探讨了全球油气分布,富集规律的五种地质模式,提出了三度空间多套油气源叠合、富集的理论[4],以及油气成因二元论与油气勘探新准则[5],并提出了板块构造旋回与中国含油气盆地分类、评价的新方案[6],以及板块构造旋回与全球含油气区类型划分,油气资源展布[7]。

本文拟从宇宙、天文学角度探讨地球内部富含氢问题,以及壳-幔深部非生物成因油气运移的动力问题。

前者涉及到油气非生物成因的物质基础问题,后者涉及到油气在壳-幔深部运移的动力和方式问题。

期望引起同行们的关注与讨论。

地球科学大辞典地热地质学地热地质学总论【地热学】geothermics是经典地球物理学的一个分支学科。

研究内容涵盖三个方面。

一是理论方面,探索地球的热状态和热历史,包括地球内热的时空分布、形成演变、传输聚散等,尤其着重研究地球内热的驱动-诱发机制,即内热在生成、传输、积聚和耗散过程中驱动壳幔物质的构造变形或运动,以及岩石圈深度内不同规模、不同形式构造运动诱发相应的热效应。

由此可见,地热学是深部地质学,尤其是地球动力学研究的一项重要学科内容。

二是应用方面,它将地球视为一个蓄存巨大热能资源的热库,重点研究地热资源的形成、分布、富集机制和相应的勘探开发方法及利用途径等;同时,深部热作用对矿藏、煤炭,尤其是石油和天然气的形成、聚集、迁移起着重要的控制和制约作用;另外,当金属、煤炭等矿产资源进行深层开发时,将面临矿井内高温热害,此时地热学的研究任务乃是阐明热害形成的机制及相应的对策。

三是实验方面,包括钻孔温度测量、岩石热物理性质的实验测定,乃至实验仪器和装备的设计和研制等实验科学。

这三个方面分别归属理论地热学,应用地热学和实验地热学三个学科分支的研究内容。

【地热地质学】geothermic geology地质学与地热学的交叉学科,应用地热学的一个分支。

其主要任务和目的是:应用地质学和地热学的理论与方法研究地热资源形成与分布规律,划分热田成因类型,查明地热流体的物理性质及化学成分,确定其工业价值和预测开发前景等,为经济合理地进行勘探、开发与利用提供科学依据。

其主要研究内容包括:①研究地热资源形成与分布的区域大地构造背景;②查明地层、岩性、热储赋存部位、形态、规模及分布范围;③研究构造控热规律,查明地热流体运移、上升的主流通道及其产状和位置;④研究地热田地表地热显示特征,查明热源性质和水源补给条件,划分地热资源类型(水热型、蒸气型、热干岩型、岩浆型或地压型等);⑤研究地热田水动力场、地热场、地球化学场特征及其时、空变化规律,建立热田模型,预测热田寿命,制定确保热田可持续开发的有效措施;⑥根据地热流体的物理性质、化学成分、流量、温度等进行综合评价,综合勘探,制定合理开发利用方案。

地球化学的基本原理与方法地球化学是研究地球化学元素在地球圈层中的分布、迁移和变化规律的科学。

它包括了广阔的研究领域,如地球的成因演化、地球内部物质的组成和运动、地形地貌的形成以及环境和生命的演化等。

本文将介绍地球化学的基本原理与方法,通过对样品的采集、分析和解释,揭示地球物质的特征与变化规律。

一、地球化学的基本原理地球化学的研究基于一系列基本原理。

首先,地球是一个相互关联的系统,地球化学过程是有序的、相互影响的。

其次,地球的物质由元素组成,各元素以化学形式存在,并且会在地球圈层中相互转化和迁移。

再次,地球化学元素的分配在很大程度上受到地球内部和外部过程的影响。

此外,地球系统中的不同层次和不同尺度的相互作用也对地球化学产生重要影响。

二、地球化学的研究方法1. 野外采样:地球化学研究从野外的实地采样开始,通过采集不同地貌、不同地质单位和多个层次的岩石、土壤、水和气等样品,获得地球化学元素的信息。

2. 实验室分析:通过高精度分析仪器对采集的样品进行实验室分析,如电子探针、质谱仪、原子吸收光谱仪等。

这些分析方法能准确测定样品中各元素的含量和同位素组成。

3. 数据处理和解释:通过对实验室分析得到的数据进行处理和解释,得出样品的地球化学特征。

常用的处理方法包括数据标准化、统计分析、元素比值计算等。

四、地球化学研究的应用领域地球化学在地球科学中具有广泛的应用价值。

以下是一些典型的应用领域:1. 地壳演化与成矿:通过地球化学方法,可以揭示地球内部岩石圈和陆地表层物质的成分和来源,了解地球演化的历史和成岩成矿过程。

2. 环境地球化学:通过地球化学技术,可以监测和评估环境中的污染物,如土壤、水体和大气中的有害物质。

这有助于制定合理的环保政策和资源管理方案。

3. 气候与气象地球化学:地球化学方法可以帮助研究气候变化与气象现象之间的关系,揭示气候演化的机制,并为气候预测和气象灾害分析提供数据支持。

4. 生物地球化学:通过地球化学研究,可以了解生命活动对地球环境的影响,研究生物地球化学循环,从而推进生物多样性保护和生态系统管理。

地球表面的地球化学循环地球是我们生活的家园,它是一个复杂而精密的生态系统。

地球表面的地球化学循环是维持地球生命的重要过程之一。

地球化学循环是指地球上各种元素和化合物在不同环境中的循环过程,包括岩石圈、大气圈、水圈和生物圈之间的相互作用。

这些循环过程不仅影响着地球的气候、生态系统和地质演化,也直接或间接地影响着人类的生活。

一、岩石圈中的地球化学循环岩石圈是地球表面最外层的固体地壳,它是地球地壳和上部地幔的总称。

在岩石圈中,地球化学循环主要包括岩石的形成、变质和风化等过程。

岩石的形成是指岩石从熔融状态或溶液中形成的过程,如火山喷发和岩浆冷却。

岩石的变质是指岩石在高温高压下发生的化学和物理变化,如板块运动引起的地壳变形和变质作用。

岩石的风化是指岩石在大气、水和生物等因素作用下分解和溶解的过程,如风化作用和溶蚀作用。

二、大气圈中的地球化学循环大气圈是地球表面上空的气体层,它包括对流层、平流层和臭氧层等不同层次。

在大气圈中,地球化学循环主要包括大气的成分和气候的变化等过程。

大气的成分主要由氮气、氧气、水蒸气、二氧化碳等组成,其中二氧化碳是温室气体的重要成分,对地球气候起着重要的调节作用。

气候的变化是指大气中温度、湿度和风速等参数的变化,如季节变化和气候变迁。

三、水圈中的地球化学循环水圈是地球上水分循环的过程,包括水的蒸发、降水、融化和蒸发等过程。

在水圈中,地球化学循环主要包括水的循环和水质的变化等过程。

水的循环是指水从地表蒸发成为水蒸气,然后凝结成云,最后降水到地表的过程。

水质的变化是指水中溶解物质和微生物的变化,如河水的污染和海水的盐度变化。

四、生物圈中的地球化学循环生物圈是地球上生物体所占据的所有地方,包括陆地和海洋等不同生态系统。

在生物圈中,地球化学循环主要包括生物的生长、死亡和分解等过程。

生物的生长是指植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物质的过程,而动物则通过摄取植物和其他动物来获取能量和营养。

壳幔物质与深部过程的研究壳幔物质与深部过程的研究崔海峰壳幔物质与深部过程是大陆动力学研究的关键科学问题之一。

壳幔物质的组成与性质、化学与物理学控制深部过程及其动力学。

壳幔内物质的密度差异驱动物质对流,温度差异驱动热对流,两者常常相互伴生。

密度的大小既依赖于温度,又与物质组成、挥发份含量密切相关。

对流或流动尚需一定的粘度条件。

因此,壳幔物质在化学和物理学上的不均一性是对流的驱动力,又是壳幔内多种作用过程留下的记录。

化学与物理学的某些参数之间还有复杂的相互依赖关系。

地球化学研究主要揭示化学不均一性;岩石学手段除了主要揭示化学不均一性,还可反演某些物理学不均一性;地球物理方法则主要揭示物理学的不均一性;流体的种类与含量既影响化学不均一性,又对物理学不均一性产生重要制约。

下面从岩石学、地球化学和地球物理以及对流体的研究几个方面来介绍有关壳幔物质相互作用与岩石圈演化方面的研究热点(大陆岩石圈地幔结构组成特征与演化、地幔不均一性及其成因机制、地幔柱理论及应用、深部地质流体、动态条件下熔融和物性实验、Re-Os体系在地幔研究中应用等)的现状与进展。

1. 深部过程的研究途径与方法1.1 研究深部过程的新技术研究深部作用过程的新技术包括以下几个方面:(1)岩石学、地球化学与地球物理学的结合:①火山喷发可比喻为深达壳幔的巨型超深钻:上地幔与下地壳深源捕虏体或捕虏晶为天然样品;火成岩记录了源区物质的组成与温压等物理学信息,壳幔混合型岩浆的侵入或喷发记录了壳幔相互作用的各种信息。

②前寒武纪变质岩系常常是抬升地表的深部陆壳剖面,变质岩PTt轨迹记录了岩石圈形成与构造隆升的历史信息。

③痕量元素与同位素地球化学示踪深部物质与深部过程。

④各种地球物理场获得深部结构与物理过程:地学大断面与多种地球物理成果的再开发,热结构与壳幔地震层析成像。

⑤岩石学、地球化学与地球物理学的结合关键与纽带是深部岩石高温高压相平衡实验、岩石物理性质实验与热力学研究。

地质学中的壳幔相互作用地质学是一门研究地球物质、地球构造和地球历史的学科,而壳幔相互作用就是在这门学科里重要的一个概念。

壳幔相互作用是指地球外核以下的地球圆球上,岩石圈和上地幔之间的相互作用。

这个过程不仅对地球的构造和演化有着重要的影响,也对我们研究地球上的振荡、岩浆和火山等现象提供了重要的依据。

一、壳幔相互作用的定义壳幔相互作用所涉及的岩石圈是地球表面由岩石组成的薄层,而上地幔则是岩石圈下方井底下方达到660千米厚度的岩石层。

壳幔相互作用是指岩石圈和上地幔之间的相互作用,在这个交界处存在着一系列的物理和化学变化。

这个过程对地球的构造和演化有着重要的影响。

二、壳幔相互作用的基本过程壳幔相互作用是一个复杂的过程,它包括地球的内部物质流动、岩石的变形以及物质的交换等多个方面。

然而,基本的过程包括岩石的上升和下沉、岩浆的运动等。

地球内部物质的流动是动力学驱动的,也就是说,内部地球物质的热量和动量会导致物质的运动。

岩石的上升和下沉也是由于物理和化学因素的影响,例如,温度、压力、成分等,这些因素的变化可以导致岩石的流动。

此外,岩浆的运动也是壳幔相互作用的一种形式,岩浆的运动是由于地球内部物质的热量和压力的影响而产生的。

三、壳幔相互作用对地球的影响壳幔相互作用是地球内部物质流动和交换的基本过程之一,它不仅塑造了地球的演化历史,也对地表的构造和变化发挥了重要的影响。

例如,岩石圈的扰动和碎裂是由于上地幔物质的向上运动所导致的。

此外,岩浆的运动也是壳幔相互作用的一种形式,它是由于地球内部物质的热量和压力的影响而产生的。

四、结论壳幔相互作用是地球内部物质流动和交换的基本过程之一,它对地球的演化历史和地表构造的变化都有重要的影响。

通过研究壳幔相互作用的基本过程,我们可以更好地理解地球的内部结构和演化历史,对地球上的各种地质现象也能够得出更加合理的解释。

尽管研究壳幔相互作用是一项复杂而艰巨的任务,但如果我们能够深入地了解壳幔相互作用的本质,我们就能够更好地应对地球内部的挑战。

收稿日期:19990614作者简介:张铭杰(1965— ),男,副研究员,博士,地球化学专业。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(49233060,49133090)地幔流体组成张铭杰,王先彬,李立武(中国科学院兰州地质研究所,甘肃兰州730000)摘 要:地幔流体是当今地球科学研究中的前沿领域之一,具有重要的研究价值。

文中总结了地幔流体组成研究的手段、实验方法及近年来的进展,探讨了目前存在的问题,认为当前需进一步工作的领域有:(1)确定适宜于地幔流体组成测定的实验方法,以便进行全球数据对比;(2)开展不同类型地幔源区中地幔流体稀有气体同位素体系与Pb Sr Nd Hf Os 同位素体系的对比性研究;(3)对不同构造单元中的地幔流体进行研究,建立不同端员地幔源区的地幔流体组成和稳定同位素制约因素;(4)研究壳幔相互作用过程中的地幔流体,确定地幔流体中再循环地壳组分的鉴别标志;(5)在全球范围内探讨地质历史时期地幔流体的组成、性质、运移及演化规律;(6)开展幔源H 2及烃类的研究,为非生物成因天然气理论及勘探提供依据。

关键词:样品;实验方法;组成;地幔流体中图分类号:O35,P61 文献标识码:A 文章编号:10052321(2000)02040112地幔流体是指在地幔环境下处于平衡稳定状态的气相和液相组分,其化学成分以C ,H ,O ,N ,S 等为主,并溶有多种碱性元素、稀有气体及F ,P ,Cl 等微量组分[1,2];其挥发份的种类和含量受源区特征、构造环境、演化历程及再循环地壳组分等因素的制约[3,4],是地球内部物质和能量传输最活跃的组分,对地幔状态、物理性质有着重要的影响,与深部地幔作用及浅表地层事件有着密切的关系,是当今地球科学研究的前沿领域之一。

1 地幔流体研究的手段、方法及意义1.1 地幔流体研究的重要意义(1)地幔流体在地球演化过程中具重要的意义。

原始地球在分异形成地核和原始地幔及其后的上、下地幔和地壳的过程中[5,6],地幔流体组分以各种方式脱出。

壳—幔相互作用的有关问题

高坪仙

【期刊名称】《国外前寒武纪地质》

【年(卷),期】1995(000)002

【摘要】现代地质正从地表向空间.从地球浅部向深部发展。

壳幔的相互作用制约着地球的演化及岩石圈的各种作用.幔壳、核之间的界面可能主要是化学界面。

壳、幔、核内部的界面可能主要是物理界面。

在影响岩石圈地球动力学的诸多因素中.岩石圈的组成与地温状况是起决定作用的因素.造山带所记录的地球内部动力机制及其对外部圈层作用的演化历史可以为建立地球系统演化理论和全球动力学理论提供重要资料.

【总页数】6页(P67-72)

【作者】高坪仙

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P183.2

【相关文献】

1.汉诺坝玄武岩Re-Os同位素地球化学——Re的挥发性丢失和壳-幔相互作用的证据 [J], 江琳;支霞臣

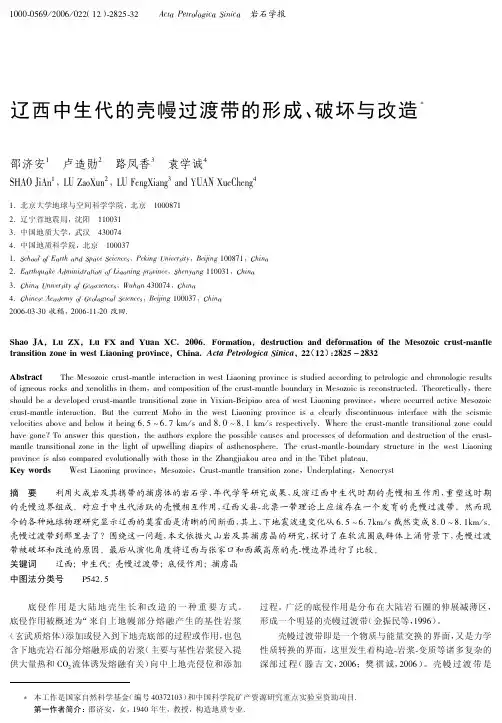

2.辽西壳幔熔体相互作用过程和背景的探讨 [J], 邵济安;张宏福;路凤香

3.中国东部壳-幔、岩石圈-软流圈之间的相互作用带:特征及转换时限 [J], 路凤香;郑建平;侯青叶;李方林

4.北阿尔金喀腊大湾南段二长花岗岩地球化学、SHRIMP锆石U-Pb年代学、Hf 同位素特征及其对壳-幔相互作用的指示 [J], 吴玉;陈正乐;陈柏林;王永;孟令通;何江涛;王斌;韩梅梅

5.福建明溪麻粒岩包体的年代学和矿物学特征:地温曲线及其华南中生代壳-幔相互作用意义 [J], 黄小龙;钟军伟;于洋;李洁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

壳幔物质相互作用在形成巨型内生矿床中的作用:同位素地球

化学方法

张立生

【期刊名称】《世界核地质科学》

【年(卷),期】2005(022)003

【摘要】某些巨型矿床的同位素特征和研究20个矿床(其中10个是巨型矿床)所得到的新成果表明,它们都有壳幔相互作用的痕迹.业已查明,这种相互作用在许多场合下都发生在地幔中,详细讨论了巨型矿床成因的同位素地球化学理论.按照这个理论,这些矿床是一种特殊现象,无论成矿元素的多样性如何,它们都有地幔中的壳幔相互作用所产生的地幔交代这样一个共同的因素.可以把作为不相容元素巨量堆积的花岗岩看成是巨型矿床的类似物;按照统计的结果,它们有可能在大约2Ga前的某个发展阶段系统富集,在这个阶段,物质的再循环伴随有显著的、产生地幔中所缺少的挥发分的壳幔相互作用.

【总页数】6页(P147-152)

【作者】张立生

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P597.3

【相关文献】

1.汉诺坝玄武岩Re-Os同位素地球化学——Re的挥发性丢失和壳-幔相互作用的证据 [J], 江琳;支霞臣

2.浅谈河北省壳幔物质的形成、分布与壳幔物质演化规律 [J], 许洪才;赵华平;刘策;葛玢;李庆喆

3.壳—幔物质相互作用的两种形式及研究深部成矿问题的新途径 [J], 普.,ЮД;刘吉成

4.扬子克拉通北缘中、新元古代洋壳俯冲及壳幔再循环作用的同位素地球化学证据[J], 凌文黎;张本仁;张宏飞;骆庭川

5.成矿作用中的地幔流体现实踪迹与壳幔混染机制——以金顶超大型铅锌矿床为例[J], 李春辉;刘显凡;赵甫峰;卢秋霞;吴冉;王艳艳;楚亚婷;肖继雄

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

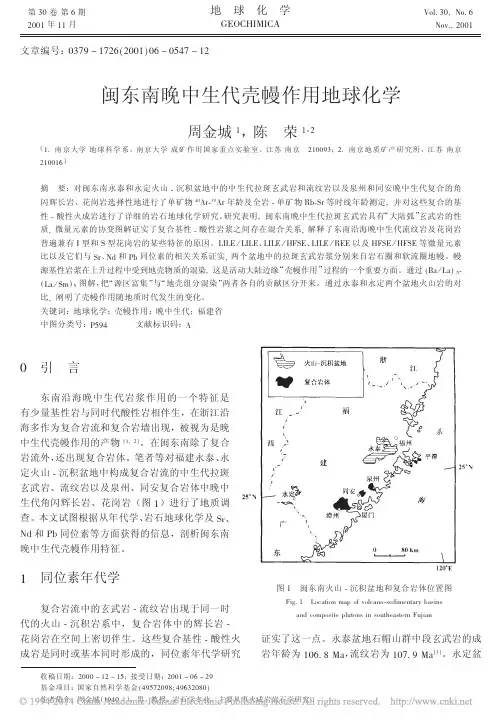

壳幔作用的途经和判定这一作用的地球化学方法摘要壳幔相互作用是当代地球科学,特别是深部地质和大陆动力学研究的重要课题。

本文介绍了壳幔相互作用的途经:底侵作用和拆离作用;以及判定这一作用的地球化学方法和证据。

关键词壳幔作用底侵作用拆离作用地球化学地球是已知太阳系中唯一一个具有演化的(安山质或英云闪长质) 大陆地壳的行星, 而其它行星, 如月球的月壳由基本未经演化的玄武岩组成。

大陆地壳这种独具特色的组成是如何形成的? 现有研究已证实, 原始地壳是由地幔通过部分熔融产生的岩浆上侵和喷发而成。

因此,为了回答上述地球科学的基本理论问题, 人们必须了解以下壳—幔双向物质交换机制和质量迁移量〔1〕: ①地幔是如何通过部分熔融作用形成地壳的?②地壳物质又是如何通过再循环( recycling)过程返回地幔的?③地壳形成和演化机制在地质历史上是否发生过明显变化?由于软流圈是地幔岩浆的主要策源地, 因此,软流圈地幔和岩石圈地幔以及地壳三者之间的物质交换过程对于认识大陆动力学至关重要。

众所周知, 板块构造在解决大陆地质问题时遇到了许多困难。

例如,大陆地壳为何可保存长达数十亿年而不被消减掉? 大陆内部为何有岩浆作用?为何古老造山带通常是没有山根的? 含柯石英和金刚石的超高压变质带为何会大面积折返暴露地表? 近年来,底侵作用(underplating)和拆沉作用(delamination)受到地质、地球物理和地球化学家们共同重视的另一壳—幔交换过程,被用来解释软流圈、岩石圈地幔和地壳三者之间的物质交换以及随之而造成的山脉隆升、盆地形成过程和陆内大规模岩浆作用等现象。

1 壳幔作用的途经1.1 底侵作用(underplating)底侵作用是指来自深部的岩浆向上侵位、添加和囤积的过程, 它实际上包括两种情况:(1)来自上地幔部分熔融产生的基性岩浆侵入或添加到下地壳底部;(2) 下地壳(包括壳幔混合层) 岩石的部分熔融形成的岩浆向中上地壳的侵位和添加[2]。

在很多地区(尤其是造山带碰撞后期) ,底侵作用是壳幔混合层的主要物质来源。

底侵的基性、超基性岩会改变下地壳底部的Vp 速度结构,致使下地壳和上地幔之间出现一个速度递变带(即壳幔过渡带),这也是底侵作用的地震学标志。

这个递变带多以镁铁质成分为主,其与长英质成分一起构成下地壳的双组分结构, 体现在地震波上便是下地壳的双峰式分布特征。

另外,目前探明的壳幔混合层中的“层状”,一方面可能是物质成分的互层,另一方面也可能是不同时期多次底侵作用的结果。

如澳大利亚东南部大量下地壳包体主要为基性辉石麻粒岩和石榴石麻粒岩。

该区的下地壳是在很长时间内通过多次基性岩浆底侵作用形成的。

反射和折射地震成果也证实这个底侵层状基性岩体代表了壳—幔过渡带(5~15km) [2],Vp 从6.5 km/s 渐变为7. 5km/s,符合壳幔混合层的波速结构和岩石特点。

底侵作用不仅是壳幔混合层的物质来源,也是混合层物质过程的驱动因素之一。

底侵作用提供的热可以使壳幔混合层内的物质部分熔融并进一步向中上地壳侵位。

壳幔混合层的不断加厚, 还会引起拆沉作用,促使壳幔混合层的物质重新返回地幔,构成壳幔物质循环。

1.2 拆沉作用(delamination)拆沉作用的概念最初是由Bird〔3,4〕于1978 年和1979 年发表的两篇文章中提出的。

他分别讨论了喜马拉雅造山带的花岗岩浆作用、变质作用和伴随的隆升作用机制以及科罗拉多高原岩浆作用机制。

在前一种情况下, 热模拟表明, 逆冲断层和放射性产生的热不足以造成地壳熔融产生喜马拉雅花岗岩和变质作用, 而需要另外的热源。

在后一种情况下, 科罗拉多高原的隆升和岩浆作用难以用板块俯冲作用来解释, 因为始新世当俯冲板片已退至加利福尼亚时, 该高原仍未隆起, 因此需要用经典板块俯冲作用以外的机制来解释该高原的隆升和大规模岩浆作用。

在此两种情况下,Bird〔3,4〕均用拆沉作用引起软流圈上升至地壳底部带来的热和岩浆活动来解释。

然而, 正如Bird〔4〕所指出, 1976 年Sleep 等〔5〕在讨论密执安盆地沉降机制时, 实际上已涉及拆沉作用的思想。

稍后于1981 年, Hou- seman 等〔6〕从连续介质力学角度研究了大陆碰撞过程,结果表明造山带地幔根应迅速沉入下伏软流圈对流系统中,也即拆沉作用。

在上述早期研究中, 拆沉作用系指大陆下岩石圈地幔由于较软流圈温度低,因此密度较大, 由此产生重力不稳定性, 当存在适合的裂隙时,岩石圈地幔将沉入软流圈地幔中。

这是人们通常所指的、狭义的拆沉作用。

Houseman 等〔6, 7〕提出的对流减薄(convective thinning) 模型认为,由于密度较大的岩石圈地幔覆于密度较小的软流圈地幔之上将造成对流, 如此同样会使岩石圈地幔沉入软流圈中, 并使得岩石圈减薄。

目前, 人们将这两种机制造成的岩石圈地幔沉入软流圈的过程, 均称为拆沉作用〔7, 8〕。

后来,人们发现造山过程中由于地壳加厚, 造山带地壳下部(大于40 km ) 将形成榴辉岩, 如现今青藏高原地壳厚度为50~ 80 km〔9〕。

榴辉岩和地幔岩石在600M Pa 和室温下的密度分别为3.43 (±0.11, 1σ) g·cm - 3和3.29 (±0.02) g·cm - 3〔10〕,前者明显大于后者。

基性岩浆底侵于下地壳底部和下地壳部分熔融产生的残余体, 经过麻粒岩相变质作用同样会获得较高的密度(313~316g·cm- 3)〔21〕。

因此, 由榴辉岩和基性麻粒岩组成的下地壳在重力上亦是稳定的, 将沉入地幔中, 即大陆下地壳的拆沉作用〔10~ 18〕。

洋壳在俯冲至大陆以下的过程中, 在一定深度条件下同样会相变为榴辉岩, 造成洋壳的拆沉作用〔19〕。

新近对加拿大魁北克格陵威尔造山带反射地震研究结果表明, 造山带根部存在榴辉岩〔20〕。

对苏格兰北部的反射地震研究表明, 大陆岩石圈上地幔中存在由洋壳相变而成的榴辉岩残片〔21〕, 这些研究为下地壳和洋壳的拆沉作用提供了进一步的证据。

大陆溢流玄武岩的大量喷发和相应深成岩侵入至古老的克拉通区, 但对克拉通面积或厚度基本无影响。

类似地,前寒武纪克拉通发育大量的花岗质侵入体, 表明它们不可能由封闭体系下的壳内熔融作用产生。

这些现象从另一个侧面指示了壳—幔边界是开放的, 壳—幔物质交换是双向的〔13〕。

按现有文献, 拆沉作用应泛指由于重力的不稳定性导致岩石圈地幔、大陆下地壳或大洋地壳沉入下伏软流圈或地幔的过程。

其中, 重力不稳定性是拆沉作用的驱动力, 其直接结果是造成岩石圈地幔和下地壳沉入软流圈, 热的软流圈物质相应上涌至地壳下部置换冷的上地幔。

岩石圈加厚是大陆岩石圈和下地壳拆沉的前奏曲。

岩石圈加厚的作用包括两方面: ①促使基性下地壳转变为榴辉岩; ②迫使冷的、密度较大的岩石圈地幔沉入热的、浮力更大的软流圈中〔21〕。

2 壳幔作用的地球化学证据和方法对壳幔物质存在交换目前已无太多异议[1 ]。

地壳通过消耗地幔而得以增生已成共识,但对地壳,特别是陆壳,能否以某种方式进入地幔仍然存在争议,我国大别—苏鲁超高压变质岩中含金刚石和柯石英榴辉岩的发现是陆壳岩石进入地幔的重要证据。

此外,下述方面的岩浆岩石学研究明显地暗示陆壳曾经进入地幔。

2.1 大陆板内幔源岩石中壳源物质组分存在的证据随着资料的积累,人们越来越多地发现来源于地幔的大陆板内岩浆岩中陆壳组分存在的证据,南非地幔来源的金刚石中十字石矿物包体的发现是陆壳物质循环进入地幔的有力地质证据[2 ] 。

一些侵入的镁铁超镁铁质岩石尽管具有幔源岩石的主要元素特征,但微量元素和同位素组成却与大陆岩石一致[3 ]。

我国大别地区广泛分布的所谓造山后(同造山?) 镁铁超镁铁质岩石的研究就显示,地幔岩浆源区是强烈富集的,是老陆壳俯冲混染的结果。

大陆溢流玄武岩中某些高场强元素的亏损和Sr ,Nd ,Pb 等同位素特征是陆壳物质加入的结果,但有不少研究者认为,这些陆壳物质可能是岩浆在上升和就位结晶过程中混染围岩而造成[4 ]。

2.2 岛弧岩浆岩的地球化学研究现有可靠的地球化学证据证明,岛弧岩浆岩在形成过程中有俯冲的陆源沉积物的贡献[5~7 ] ,这方面的认识得益于B元素和10Be以及Sr,Nd,Pb,Hf等同位素的研究。

10Be 为放射性元素,半衰期为115Ma ,它来源于大气中氧和氮的衰变,然后在富粘土的沉积物中富集,导致海洋中最上部沉积物具有较高的10Be含量,其N(10Be)/N(B)比值可达5000×10 - 11,远比洋中脊玄武岩(MORB)、洋岛玄武岩(OIB) 和大陆地壳中的< 5 ×10 - 11值高。

研究发现,与俯冲成因有关的岛弧岩浆岩的一个重要特点是相当高的N (10Be) /N (B) 比值,暗示俯冲的年轻的沉积物曾明显参与了岩浆的形成[8~9 ]。

B 是10Be 性质相近的另一个元素,在海洋沉积物和蚀变的洋中脊玄武岩中含量甚高,因此,10Be 与B 的联合运用可明确指示岛弧岩浆岩中沉积物的参与情况[10 ]。

研究表明,岛弧熔岩明显具有w (B)/w(Be)与N(10Be)/N(Be) 呈正相关的特点;且部分岛弧熔岩的w(B)/w(Be)值甚至比俯冲的沉积物还要高,反映有来自更高的w(B)/w(Be)值组分的加入,这种组分既可能是蚀变的洋中脊玄武岩或海洋沉积物,也可能是上升的与沉积物有关的流体。

微量元素及其原子比值或长半衰期的同位素研究结果也得出同样的结论。

如Hawkesworth等(1993) 的研究发现[7 ] ,存在w(Ce)/w( Yb)值明显不同的两类岛弧岩套,其中具高w(Ce)/w(Yb) 值的岩套具有较高的不相容元素含量、较大的Sr,Nd 同位素比值范围和较高的N(207Pb)/N(204Pb)与N(208Pb)/N(204 Pb)值,在Pb-Pb同位素图上具有较陡的斜率,这些特征都应归因于俯冲的海洋沉积物的熔融。

在利用地球化学方法来讨论大陆内部和岛弧地区岩浆岩成因时,必须考虑岩浆上升过程中陆壳物质的混入因素,而海洋玄武岩就避开了这一问题。

2.3 海洋玄武质岩石中富集组分的起源近年来的研究将海洋玄武岩的地幔源区分为不同的地球化学类型[11 ],主要有DMM,HIMU,EMⅠ和EMⅡ型。

其中洋岛玄武岩(OIB) 和部分洋中脊玄武岩(MORB) 的一个共同特点是富集某些组分,地球化学研究表明,有些组分与陆壳物质的再循环有关[12~13 ]。

如Hofmann 通过微量元素原子比值的研究就认为[14 ], EMⅡ型洋岛玄武岩较低的w(Nb)/w(U)值可能反映其岩浆源区有陆壳物质的加入,这与该岩石具有较高的w(Rb)/w(Sr)和N(87Sr)/N(86Sr)值相吻合。