为了忘却的记念

- 格式:ppt

- 大小:1003.00 KB

- 文档页数:32

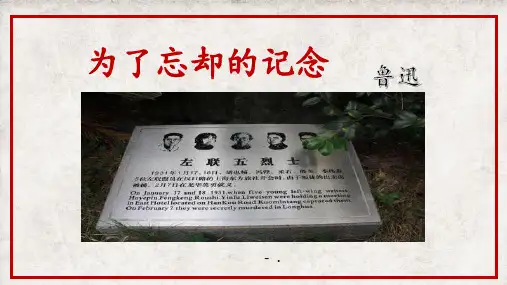

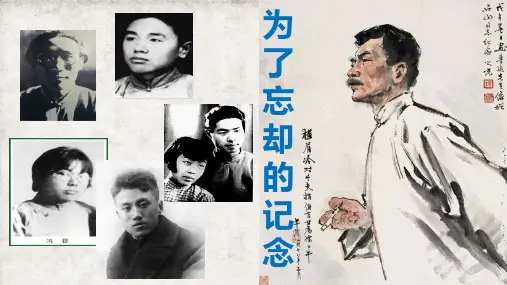

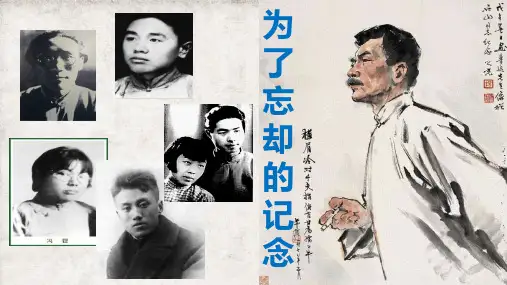

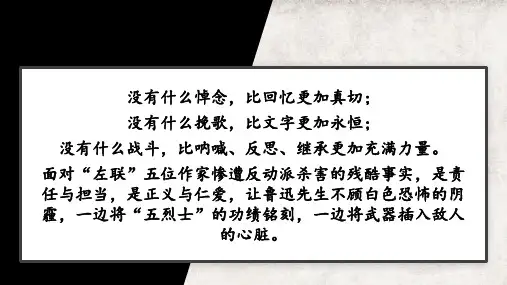

《为了忘却的记念》简析课文题解这篇文章是鲁迅先生为记念“左联”五烈士遇难两周年而作的。

它表现了作者极度悲愤的心情:既有对牺牲的战友的深切哀悼,也有对杀害青年作家的反动派的愤怒声讨。

标题中“忘却”一词,意思是“摆脱悲哀”,“为了忘却”实际上是“为了战斗”,而唯有战斗,才是对烈士的最有价值的。

因此,标题把“忘却”与“记念”两个意义相反的词联系在一起,似乎矛盾,实际上这正寄寓了作者深切的感情、坚强的斗志的必胜的信念。

课文简析这是一篇以记叙为主,又与抒情、议论相结合的悼念性的散文。

文章通过对白莽、柔石等烈士的回忆,抒发了对烈士们无限崇敬和怀念的深情,以及对反动派的愤恨。

作者从回忆自己与烈士们交往和对他们的印象中,选取既能表现人物思想性格,又能表现作者的感情、态度的典型材料,歌颂烈士们的优秀品质和革命精神,从而反衬出反动派的凶残与卑劣。

例如写白莽,通过三次见面的细节和几回通信的记叙,描述了他单纯、热情、朴实、坦率、坚强、乐观的性格和献身革命的精神,从而控诉了反动派的罪恶。

全文共五个部分,每部分内容各有侧重又互相关联,过渡自然。

第一部分主要赢余作者与白莽三次见面的经过,第二部分回忆作者与柔石交往的经过,并由柔石写到冯铿。

这两个部分的过渡(由白莽写到柔石)是极其自然的。

第三部分写柔石、白莽同时被捕,这是全文的过渡段。

第四部分写柔石等被捕遇害的经过,揭露反动派的罪行,表示对烈士的深切悼念,这是全文的重点部分。

第五部分结束全文,抒发了对烈士的怀念与尊敬,表达对反动派必然灭亡、人民革命必然的坚强信念。

特点提示1.文中作者运用了三个典故。

第一个是从柔石的“硬气”和“迂”的特点想到了他的明代同乡方孝孺,这是为了更形象地突出柔石性格中的“硬气”和“迂”的特征,同时也是揭露国民党反动派像明成祖朱棣一样惨无人道、诛杀无辜的罪行。

第二个是从柔石被捕、鲁迅自己逃走提到《说岳全传》中高僧坐化的典故,这也是为了说明国民党反动派的滥杀无辜与秦桧没什么两样,同时表明自己不像高僧那样“坐化”,而是“逃走”,存实力,继续战斗。

为了忘却的记念课文原文

《为了忘却的记念》是鲁迅的作品,原文如下:

过去的生命已经死亡,我对于这死亡有大欢喜,因为我借此知道它曾经存活过。

死亡的生命已经朽腐,我对于这朽腐有大欢喜,因为我借此知道它还非空虚。

我居于沪上,与人合租公寓。

室友叫做王二,是个爱酒之人。

他每晚都要喝得烂醉如泥,有时甚至整夜不归。

我对此颇感不适,但也不好发作。

某夜,我被一阵嘈杂的声音惊醒。

出门一看,只见王二与一群酒友在街头斗殴。

他的朋友们帮他混战着,而我却只能袖手旁观。

突然,我感觉到一股力量将我推倒在地上。

我抬头一看,原来是一个老人摔倒在地上。

我赶紧将他扶起来,询问他是否需要帮助。

老人感激地看着我,说:“谢谢你,年轻人。

他们欺负我,但你不同,你是个好人。

”

听到这句话,我感到一股暖流涌上心头。

我不知道这个老人是谁,但他的话让我感觉到自己并不孤单。

我于是继续走着,心里想着:“或许这就是生命的奇妙之处吧。

看似毫无关联的几个人,在某个时刻相遇,互相扶持,共同走过一段旅程。

”

这篇课文表达了鲁迅对于生命的感悟。

他认为生命是短暂的,每个人都应该珍惜当下。

他也认为,人与人之间的关系是相互扶持、相互关爱的。

在生活中,我们应该学会关注身边的人,给予他们帮助和支持。

只有这样,我们才能在生命的旅程中走得更远。

《为了忘却的记念》读书笔记

《为了忘却的记念》是鲁迅先生的一篇著名杂文,也是中国现代文学史上的经典之作。

这篇文章写于1936年,正值中国社会动荡不安、民族危机深重的时期。

鲁迅先生在这篇文章中,以自己的亲身经历为线索,回忆了与柔石、冯铿等五位青年作家的交往和友情,展现了他们在革命文学事业上的奋斗和追求。

同时,鲁迅先生也表达了自己对于这些青年作家的敬意和怀念,以及对于中国革命文学事业的思考和展望。

在阅读这篇文章时,我深深地被鲁迅先生的文字所打动。

他用平实、简洁的语言,表达了自己内心的情感和思考。

尤其是对于那些被遗忘的青年作家,鲁迅先生用深情的笔触,勾勒出了他们的形象和事迹,让人感受到了他们对于革命文学事业的执着和奉献。

同时,鲁迅先生也通过这些青年的遭遇和命运,反思了中国社会的现状和问题,表达了自己对于中国未来的期望和呼唤。

在这篇文章中,鲁迅先生还提出了“忘却”与“记念”这两个看似矛盾的概念。

他认为,为了更好地前行,我们需要忘却过去的痛苦和阴影,但同时也要铭记历史的教训和经验。

这种思考不仅仅局限于文学领域,也具有普遍的意义。

在当今社会,我们同样需要铭记历史的教训和经验,同时也需要放下过去的包袱,勇敢地面对未来。

总之,《为了忘却的记念》是一篇充满情感和思考的杂文,鲁迅先生的文字深刻而感人。

通过阅读这篇文章,我不仅了解了那段历史时期的中国社会和文学状况,也对于人生和未来有了更深刻的思考。

鲁迅《为了忘却的记念》全⽂、注释和赏析⼀我早已想写⼀点⽂字,来记念⼏个青年的作家。

这并⾮为了别的,只因为两年以来,悲愤总时时来袭击我的⼼,⾄今没有停⽌,我很想借此算是竦⾝⼀摇,将悲哀摆脱,给⾃⼰轻松⼀下,照直说,就是我倒要将他们忘却了。

两年前的此时,即⼀九三⼀年的⼆⽉七⽇夜或⼋⽇晨,是我们的五个青年作家同时遇害的时候。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事,只有《⽂艺新闻》上有⼀点隐约其辞的⽂章。

那第⼗⼀期(五⽉⼆⼗五⽇)⾥,有⼀篇林莽先⽣作的《⽩莽印象记》,中间说:“他做了好些诗,⼜译过匈⽛利诗⼈彼得斐的⼏⾸诗,当时的《奔流》的编辑者鲁迅接到了他的投稿,便来信要和他会⾯,但他却是不愿见名⼈的⼈,结果是鲁迅⾃⼰跑来找他,竭⼒⿎励他作⽂学的⼯作,但他终于不能坐在亭⼦间⾥写,⼜去跑他的路了。

不久,他⼜⼀次的被了捕。

……”这⾥所说的我们的事情其实是不确的。

⽩莽并没有这么⾼慢,他曾经到过我的寓所来,但也不是因为我要求和他会⾯;我也没有这么⾼慢,对于⼀位素不相识的投稿者,会轻率的写信去叫他。

我们相见的原因很平常,那时他所投的是从德⽂译出的《彼得斐传》,我就发信去讨原⽂,原⽂是载在诗集前⾯的,邮寄不便,他就亲⾃送来了。

看去是⼀个⼆⼗多岁的青年,⾯貌很端正,颜⾊是⿊⿊的,当时的谈话我已经忘却,只记得他⾃说姓徐,象⼭⼈;我问他为什么代你收信的⼥⼠是这么⼀个怪名字(怎么怪法,现在也忘却了),他说她就喜欢起得这么怪,罗曼谛克,⾃⼰也有些和她不⼤对劲了。

就只剩了这⼀点。

夜⾥,我将译⽂和原⽂粗粗的对了⼀遍,知道除⼏处误译之外,还有⼀个故意的曲译,他像是不喜欢“国民诗⼈”这个字的,都改成“民众诗⼈”了。

第⼆天⼜接到他⼀封来信,说很悔和我相见,他的话多,我的话少,⼜冷,好像受了⼀种威压似的。

我便写⼀封回信去解释,说初次相会,说话不多,也是⼈之常情,并且告诉他不应该由⾃⼰的爱憎,将原⽂改变。

因为他的原书留在我这⾥了,就将我所藏的两本集⼦送给他,问他可能再译⼏⾸诗,以供读者的参看。