第11章气体组分测量与分析

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:26

气体分析工作原理

气体分析工作原理是通过一系列的化学、物理或光学原理来检测和分析气体样品中的成分和性质。

下面将介绍几种常用的气体分析工作原理。

1. 热导法:该原理利用气体的导热性质来测量其成分。

将气体通入一个管道中,在管道两侧设置热电偶温度传感器。

气体中的成分不同,导热性也不同,会导致传感器两侧的温度差异。

通过测量温度差异,可以推算出气体中各组分的相对含量。

2. 色谱法:色谱法通过分离气体混合物中不同组分的相对浓度来进行分析。

气体经过填充有吸附剂或分子筛料的色谱柱时,不同组分会根据其在填充物上的亲和力和扩散速率不同而分离出来。

通过检测出某一组分的浓度峰值的大小和位置,可以推断出气体中其他组分的含量。

3. 光谱法:光谱法利用气体分子在特定波长下的光吸收或发射特性来分析气体成分。

例如,红外光谱法利用气体分子对红外光的吸收特性,通过测量样品在红外光波段的吸收谱线来确定气体中各组分的含量。

而紫外-可见光谱法则利用气体分子对紫外或可见光的吸收或发射特性进行分析。

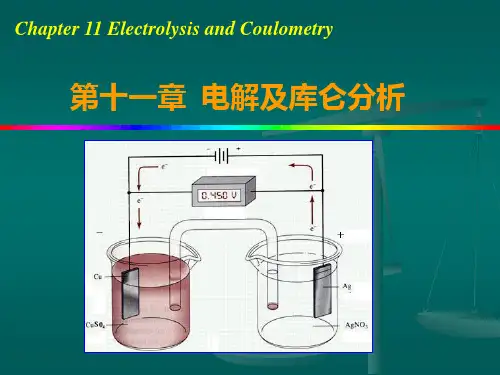

4. 电化学法:电化学法是利用气体与电极(阳极和阴极)间电流的关系进行分析的原理。

气体分子在电解质溶液中发生电化学反应,产生电流。

通过测量电流的大小和变化,可以推断出气体中特定组分的浓度。

以上是常见的气体分析工作原理,不同的原理适用于不同类型的气体和分析需求。

热解气的气体组分分析随着技术的进步,越来越多的化学分析方法得到了广泛应用。

其中热解气的气体组分分析是一种基于化学反应和物理特性的分析方法,经常被用于探测和分析气体的组成、浓度和其他特性。

在本文中,我们将详细介绍热解气的气体组分分析原理和应用。

1. 热解气的基本概念热解气是指在高温条件下,气体分子根据其化学特性被分解成较小的分子或原子的过程。

热解过程可以产生大量自由基,这些自由基的产生和反应对于气体的分析和表征具有重要的意义。

根据热解气的不同来源和温度条件,可以把热解气分为几种不同类型,如热解反应气体、热解毒气、聚合反应产物等等。

2. 热解气的气体组分分析原理热解气的气体组分分析方法是通过将热解气与某种试剂物质作用来诱导其发生化学反应,从而得到产生的反应物的数量和性质来进行分析。

常用的试剂是一些具有高度选择性的化学物质,可以通过对反应物质和反应条件的调控来增强其效果。

热解气的气体组分分析方法适用于研究各种气体,可以在高度敏感、高分辨率和快速分析的条件下得到较为准确的结果。

3. 热解气的气体组分分析应用热解气的气体组分分析是一种极为有用的分析方法,可应用于多种领域,如环境检测、半导体加工、药剂研究等等。

下面我们将分别介绍这些领域中的具体应用。

3.1 环境检测随着环境污染问题日益突出,对于环境检测的要求也越来趋高。

热解气的气体组分分析方法可以用于分析各种环境中的污染物和气体成分,例如氮氧化物、硫氧化物、甲烷等。

在环境检测领域,热解气的气体组分分析方法具有高灵敏度和快速分析等特点,可用于快速识别和定位问题。

3.2 半导体加工在半导体工业中,热解气的气体组分分析方法也得到了广泛应用,可以为半导体加工提供重要支持。

利用该方法,可以精确测量各种半导体材料的功率耗散、表面反应、元素含量等数值。

此外,热解气的气体组分分析方法还可在测量中使用分光光度计或质谱仪来进一步定量分析所得数据。

3.3 药剂研究药剂研究也是热解气的气体组分分析方法的一个很重要的应用领域。

气体分析操作规程引言概述:气体分析是一项重要的实验技术,广泛应用于化学、环境、能源等领域。

为了确保气体分析的准确性和可靠性,制定一套操作规程是必不可少的。

本文将介绍气体分析操作规程的五个部份,包括样品采集、仪器校准、分析方法选择、数据处理和质量控制。

一、样品采集1.1 采样点选择:根据分析目的和研究对象,选择合适的采样点。

考虑到气体的扩散性和环境变化,应该选择代表性的采样点,避免人为因素对采样结果的影响。

1.2 采样器选择:根据待分析气体的特性和浓度范围,选择合适的采样器。

常见的采样器包括吸附管、气泵温和囊等。

在选择采样器时,要考虑到采样速率、精度和可靠性等因素。

1.3 采样时间和频率:根据待分析气体的浓度和变化情况,确定采样时间和频率。

对于浓度较高或者变化较快的气体,采样时间和频率应适当增加,以保证样品的代表性和准确性。

二、仪器校准2.1 校准气体的选择:根据待分析气体的种类和浓度范围,选择合适的校准气体。

校准气体应具有高纯度、稳定性和可追溯性,以确保仪器的准确性和可靠性。

2.2 校准方法:根据仪器的工作原理和校准要求,选择合适的校准方法。

常见的校准方法包括零点校准、满量程校准和多点校准等。

在校准过程中,应注意仪器的温度、湿度和压力等环境因素的影响。

2.3 校准记录:对每次校准进行记录,包括校准气体的浓度、校准方法和校准结果等。

校准记录应保存完整,并定期进行校准结果的验证和审查,以确保仪器的准确性和可靠性。

三、分析方法选择3.1 分析原理:根据待分析气体的特性和分析要求,选择合适的分析方法。

常见的分析方法包括色谱法、光谱法和电化学法等。

在选择分析方法时,要考虑到分析灵敏度、选择性和分析时间等因素。

3.2 仪器选择:根据分析方法的要求,选择合适的仪器设备。

仪器设备应具有高精度、稳定性和可靠性,以确保分析结果的准确性和可靠性。

3.3 样品处理:根据分析方法的要求,进行样品的预处理。

包括样品的净化、浓缩和稀释等步骤。

气体分析操作规程引言:气体分析是一项重要的实验技术,广泛应用于化学、环境、生物等领域。

为了确保分析结果的准确性和可靠性,制定一套科学的气体分析操作规程是必要的。

本文将详细介绍气体分析操作规程的五个部分。

一、仪器准备1.1 选择合适的气体分析仪器:根据实验需要,选择适合的气体分析仪器,如气相色谱仪、质谱仪等。

确保仪器的性能和精度符合实验要求。

1.2 校准仪器:在进行气体分析之前,必须对仪器进行校准。

校准包括零点校准和标定校准,以确保仪器的准确性和可靠性。

1.3 清洗仪器:在使用之前,对仪器进行适当的清洗,以去除可能存在的污染物,避免对实验结果产生干扰。

二、样品采集与准备2.1 采集样品:选择合适的采样方法和采样器具,采集代表性的气体样品。

注意避免样品受到外界污染,保持样品的原始特性。

2.2 样品处理:对采集到的样品进行适当的处理,如去除杂质、稀释等。

确保样品的纯度和浓度符合分析要求。

2.3 样品储存:如果无法立即进行分析,应将样品储存在适当的容器中,并采取相应的保存措施,避免样品的变质和污染。

三、分析方法选择3.1 确定分析目标:明确实验的目的和要求,选择合适的分析方法。

根据样品的性质和测定的指标,选择适当的分析技术和仪器。

3.2 确定分析条件:根据实验要求和仪器的性能,确定分析的温度、压力、流速等条件。

确保分析过程的稳定性和可重复性。

3.3 校准标准曲线:根据样品的特性,制备标准溶液或标准气体,建立标准曲线。

通过标准曲线,可以对样品的含量进行定量分析。

四、样品分析4.1 样品进样:按照分析方法的要求,将样品进样到仪器中。

注意避免样品的泄漏和污染,确保进样的准确性和可重复性。

4.2 分析过程控制:在样品分析过程中,严格控制分析条件,如温度、压力、流速等。

及时记录分析数据,确保实验结果的准确性和可靠性。

4.3 分析结果处理:根据实验要求,对分析结果进行处理和计算,如平均值、标准差等。

并进行数据分析和结果解释,得出科学的结论。

气体分析操作规程引言概述:气体分析是一种重要的实验方法,用于确定气体样品中各种成分的浓度和性质。

正确的气体分析操作规程对于保证实验结果的准确性和可重复性非常关键。

本文将介绍气体分析的操作规程,包括样品采集、仪器使用、数据处理等方面的内容。

一、样品采集1.1 采样点选择在进行气体分析之前,需要选择合适的采样点。

采样点应远离污染源,避免受到外界干扰。

同时,采样点的位置应尽量接近被测气体的来源,以保证采集到的样品具有代表性。

1.2 采样方法根据被测气体的性质和要求,选择合适的采样方法。

常用的采样方法包括吸附法、吸收法、冷凝法等。

在采样过程中,应注意采样装置的密封性和清洁度,避免污染样品。

1.3 采样时间和频率根据被测气体的特性和要求,确定采样的时间和频率。

对于稳定的气体,可以进行长时间连续采样;对于不稳定的气体,可以进行间歇采样。

二、仪器使用2.1 仪器校准在进行气体分析之前,需要对仪器进行校准。

校准过程中,应使用标准气体进行比对,确保仪器的准确性和精密度。

校准应定期进行,以保证仪器的长期稳定性。

2.2 仪器操作在使用仪器进行气体分析时,应按照仪器说明书进行正确的操作。

包括打开和关闭仪器的步骤、设置分析参数、样品进样等操作。

操作过程中应注意仪器的安全使用,避免发生意外。

2.3 仪器维护定期对仪器进行维护和保养,包括清洁仪器表面、更换损坏的零部件等。

同时,应定期检查仪器的性能和准确性,确保仪器的正常运行和分析结果的可靠性。

三、数据处理3.1 数据记录在进行气体分析时,应及时记录和保存实验数据。

包括样品的标识信息、仪器的参数设置、分析结果等。

数据记录应规范、准确,以便后续的数据处理和分析。

3.2 数据处理方法根据实验需求和分析目的,选择合适的数据处理方法。

常用的数据处理方法包括平均值计算、标准差计算、回归分析等。

数据处理过程中应注意数据的可靠性和统计学原理的应用。

3.3 数据分析和解释对处理后的数据进行分析和解释,得出相应的结论。

初中化学气体测量教案设计

年级:初中

课题:气体的测量

教学目标:

1. 了解气体的性质和测量方法。

2. 掌握气体的测量单位和常用仪器。

3. 能够运用适当的方法测量气体的体积、压强和温度。

教学重点:

1. 气体性质和测量方法的介绍。

2. 气体测量的单位和常用仪器。

教学难点:

1. 气体测量方法的运用。

2. 气体测量实验的操作及数据处理。

教学准备:

1. 教师准备:PPT课件、实验器材、教学实验材料。

2. 学生准备:学生工具书、实验报告表。

教学过程:

一、引入(5分钟)

通过简单的引入问题或者实验现象,引起学生的兴趣和思考,引入本节课的主要内容。

二、讲解(10分钟)

1. 气体的性质和测量方法。

2. 气体测量的单位和常用仪器。

三、实验演示(20分钟)

1. 蒸发皿法测定氧气的相对密度。

2. 吹气球法测定氢气的体积。

3. 水柱法测定大气压。

四、讨论(10分钟)

对实验结果进行讨论,引导学生思考并展开合理的解释。

五、检查与订正(5分钟)

对学生的实验结果进行检查,并指出可能存在的错误进行订正。

六、总结与落实(5分钟)

总结本节课的重点内容,并布置相关作业,巩固学生的知识。

七、课后练习(10分钟)

让学生完成相关练习题,巩固本节课的知识点。

教学反思:

通过本节课的教学,学生可以了解气体的测量方法,掌握气体测量的单位和常用仪器,进一步巩固对气体性质和测量的认识。

希望学生能够在后续的学习中更加熟练地运用所学知识。

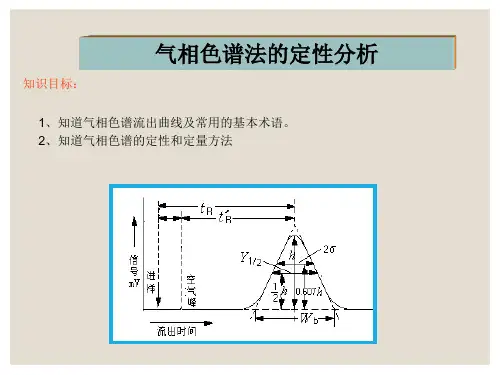

分析化学(高教第五版)课后习题及思考题第十一章气相色谱分析法(附:高效液相色谱分析法)思考题1.试按流动相和固定相的不同将色谱分析分类。

答:按流动相分类:以气体作为流动相的色谱法称为气相色谱;以液体作为流动相的色谱法称为液相色谱。

按固定相分类;固定相既可以是固体也可以是栽附在固体物质(担体)上的液体(又称为固定液),所以按所使用的固定相和流动相的不同,色谱法可以分为下面几类:气相色谱:气固色谱——流动相为气体,固定相为固体吸附剂。

气液色谱——流动相为气体,固定相为液体(涂在担体上或毛细管壁上)。

液相色谱:液固色谱——流动相为液体,固定相为固体吸附剂。

液液色谱——流动相为液体,固定相为液体(涂在担体上)。

2.简单说明气相色谱分析的优缺点。

答:优点:(1)分离效能高。

能分离、分析很复杂的混合物或性质极近似的物质(如同系物、异构体等),这是气相色谱分析法突出的优点。

(2)灵敏度高。

利用高灵敏度的检测器,可以检测出10-11~10-13g的物质.常用来分析痕量组分。

(3)分析速度快。

在几分钟或十几分钟内,即可完成很复杂的试样分析。

(4)应用范围广。

分析对象是在柱温条件下能汽化的有机或无机的试样。

缺点:不适用于沸点高于450℃的难挥发物质和热不稳定物质的分析。

3.简单说明气相色谱分析的流程。

答:气相色谱分析是在气相色谱仪上进行的。

气相色谱仪由五个部分组成:(1)载气系统(包括气源、气体净化、气体流速的控制和测量);(2)进样系统(包括进样器、汽化室);(3)色谱柱;(4)检测器;(5)记录系统(包括放大器、记录仪,有的还带有数据处理装置)。

将试样用注射器(气体试样也可用六通阀)由进样口定量注入进样系统,在气化室经109瞬间汽化后,由载气带入色谱柱中进行分离,分离后的各个组分随载气先后进入检测器,检测器将组分及其浓度随时间的变化量转变为易测量的电信号(电压或电流),通过自动记录仪记录下信号随时间的变化量,从而获得一组峰形曲线。

测试气体含量实验报告1. 实验目的本次实验旨在通过一系列实验操作,了解和掌握测试气体含量的方法和技巧,从而进一步加深对气体性质和特性的理解。

2. 实验原理气体含量测试是通过一系列定量化学分析方法确定气体样品中各种组分含量的实验技术。

其中,常用的方法包括重量法、体积法和光谱法等。

这些方法的原理是基于气体的化学性质和物理性质,通过不同的实验操作和测试方法,确定气体样品中各种成分的含量。

3. 实验仪器和试剂- 仪器:气体分析仪、电子天平、分析天平- 试剂:标准气体、标准试剂、溶液等4. 实验步骤4.1 准备工作- 清洗仪器:将实验仪器进行彻底清洗和干燥,使其达到实验要求。

- 校准仪器:根据仪器的使用说明书,进行仪器的校准和调试工作。

4.2 重量法测试1. 称量法:将待测试气体样品与标准重量试剂进行反应,利用反应前后试剂的重量差来确定气体样品中某种成分的含量。

2. 挥发法:通过将待测气体样品加热,使其中的某种组分挥发,然后通过重量差计算其含量。

4.3 体积法测试1. 定容法:将气体样品固定在一个容器中,通过测量其体积和温度来确定其组分含量。

2. 比容法:将气体样品与已知体积的标准气体进行混合,通过测量混合后的总体积和标准气体的体积来计算待测气体的组分含量。

4.4 光谱法测试利用光谱仪器对气体样品进行分析,通过测量其吸收或发射的特定波长的光谱来确定其组分含量。

5. 实验数据记录与结果分析根据实验步骤进行实验操作,并记录实验数据。

根据实验数据进行结果分析,计算并比较不同方法测得的气体含量,评估实验方法的准确性和适用性。

6. 结论根据实验数据和结果分析可以得出结论:使用XXXX方法测试XXXX气体中XX 组分的含量为XXX,该方法具有一定的准确性,并且适用于该类气体的测试。

7. 实验总结本次实验通过测试气体含量的实验操作,掌握了不同方法的测试步骤和技巧。

实验中遇到了一些问题,例如XXX,但最终通过仔细调整和质量控制,得到了可靠的实验结果。

初中化学气体测定教案教学目标:1. 了解空气中氧气的含量测定方法;2. 学习使用实验仪器进行气体测定;3. 掌握气体体积的计算方法;4. 培养学生的实验操作能力和科学思维。

教学重点:1. 空气中氧气的含量测定方法;2. 实验仪器的使用和操作;3. 气体体积的计算方法。

教学难点:1. 实验仪器的精确操作;2. 气体体积的准确计算。

教学准备:1. 实验仪器:气压计、水槽、烧杯、玻璃管、橡胶塞、注射器等;2. 实验试剂:氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液等;3. 教学课件和教案。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生思考:如何测定空气中氧气的含量?2. 学生分享自己的想法,教师总结并引入本节课的内容。

二、实验操作(15分钟)1. 教师讲解实验原理和操作步骤,学生跟随教师一起进行实验。

2. 学生分组进行实验,教师巡回指导,确保实验操作的正确性。

三、实验结果分析(15分钟)1. 学生观察实验结果,记录数据。

2. 教师引导学生分析实验结果,解释现象。

四、气体体积计算(15分钟)1. 教师讲解气体体积的计算方法,学生跟随教师一起计算实验结果。

2. 学生独立完成气体体积的计算,教师巡回指导。

五、总结与反思(10分钟)1. 教师引导学生总结本节课的学习内容,学生分享自己的收获。

2. 教师提出问题,引导学生思考和反思,为下一节课的内容做铺垫。

教学延伸:1. 学生进行课后实验,探究其他气体的测定方法;2. 学生进行课后作业,巩固气体体积的计算方法。

教学反思:本节课通过实验测定空气中氧气的含量,让学生掌握实验操作方法和气体体积的计算方法。

在实验过程中,要注意引导学生观察实验现象,培养学生的实验操作能力和科学思维。

在计算气体体积时,要注重学生的数学能力的培养,提高学生的计算准确性。