第六章_气体成分分析

- 格式:ppt

- 大小:1.69 MB

- 文档页数:42

气体分析工作原理

气体分析工作原理是通过一系列的化学、物理或光学原理来检测和分析气体样品中的成分和性质。

下面将介绍几种常用的气体分析工作原理。

1. 热导法:该原理利用气体的导热性质来测量其成分。

将气体通入一个管道中,在管道两侧设置热电偶温度传感器。

气体中的成分不同,导热性也不同,会导致传感器两侧的温度差异。

通过测量温度差异,可以推算出气体中各组分的相对含量。

2. 色谱法:色谱法通过分离气体混合物中不同组分的相对浓度来进行分析。

气体经过填充有吸附剂或分子筛料的色谱柱时,不同组分会根据其在填充物上的亲和力和扩散速率不同而分离出来。

通过检测出某一组分的浓度峰值的大小和位置,可以推断出气体中其他组分的含量。

3. 光谱法:光谱法利用气体分子在特定波长下的光吸收或发射特性来分析气体成分。

例如,红外光谱法利用气体分子对红外光的吸收特性,通过测量样品在红外光波段的吸收谱线来确定气体中各组分的含量。

而紫外-可见光谱法则利用气体分子对紫外或可见光的吸收或发射特性进行分析。

4. 电化学法:电化学法是利用气体与电极(阳极和阴极)间电流的关系进行分析的原理。

气体分子在电解质溶液中发生电化学反应,产生电流。

通过测量电流的大小和变化,可以推断出气体中特定组分的浓度。

以上是常见的气体分析工作原理,不同的原理适用于不同类型的气体和分析需求。

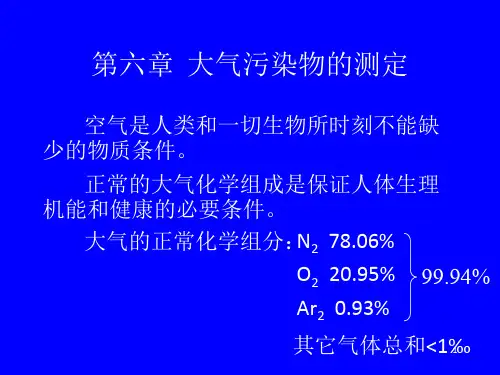

空气的主要成分教学目标:1. 了解空气的组成和主要成分;2. 掌握空气中各成分的体积分数;3. 能够运用空气的成分及其性质进行分析和解题。

教学重点:1. 空气的组成和主要成分;2. 空气中各成分的体积分数。

教学难点:1. 空气中各成分的体积分数的计算和应用;2. 空气的污染和保护。

教学准备:1. 教材或教辅;2. 投影仪或白板;3. PPT或教案。

教学过程:第一章:空气的组成1.1 引入教师通过提问方式引导学生思考空气的组成,例如:“你们认为空气是由什么组成的?”1.2 讲解教师利用PPT或教案,介绍空气的组成,包括氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳和其他气体和杂质。

1.3 互动教师组织学生进行小组讨论,探讨空气中的主要成分及其体积分数。

1.4 练习教师布置练习题,让学生计算空气中各成分的体积分数。

第二章:氮气2.1 引入教师通过提问方式引导学生思考氮气的性质和用途,例如:“氮气在空气中的作用是什么?”2.2 讲解教师利用PPT或教案,介绍氮气的性质、用途和制备方法。

2.3 互动教师组织学生进行小组讨论,探讨氮气的应用及其在空气中的重要性。

2.4 练习教师布置练习题,让学生分析氮气在空气中的作用和意义。

第三章:氧气3.1 引入教师通过提问方式引导学生思考氧气的性质和用途,例如:“氧气在空气中的作用是什么?”3.2 讲解教师利用PPT或教案,介绍氧气的性质、用途和制备方法。

教师组织学生进行小组讨论,探讨氧气的应用及其在空气中的重要性。

3.4 练习教师布置练习题,让学生分析氧气在空气中的作用和意义。

第四章:稀有气体4.1 引入教师通过提问方式引导学生思考稀有气体的性质和用途,例如:“稀有气体在空气中的作用是什么?”4.2 讲解教师利用PPT或教案,介绍稀有气体的性质、用途和制备方法。

4.3 互动教师组织学生进行小组讨论,探讨稀有气体的应用及其在空气中的重要性。

4.4 练习教师布置练习题,让学生分析稀有气体在空气中的作用和意义。

初中化学《空气》教案设计第一章:空气的组成1.1 学习目标:了解空气的组成,掌握空气中各成分的体积分数及其作用。

1.2 教学内容:1.2.1 空气的成分:氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳、水蒸气和杂质。

1.2.2 空气中各成分的体积分数:氮气约占78%,氧气约占21%,稀有气体约占0.94%,二氧化碳约占0.03%,水蒸气和杂质约占0.03%。

1.2.3 各成分的作用:氮气保护气、氧气供给呼吸、稀有气体用于光源、二氧化碳参与光合作用、水蒸气和杂质维持空气湿度。

1.3 教学活动:1.3.1 导入:通过提问方式引导学生思考空气的组成。

1.3.2 讲解:利用多媒体展示空气成分的图片和数据,详细讲解各成分的体积分数及其作用。

1.3.3 互动:学生分组讨论,总结空气成分的作用。

1.3.4 练习:填写空气中各成分及体积分数的表格。

第二章:空气的污染及防治2.1 学习目标:了解空气污染的来源及危害,掌握防治空气污染的方法。

2.2 教学内容:2.2.1 空气污染的来源:工业排放、车辆尾气、燃煤、秸秆焚烧等。

2.2.2 空气污染的危害:损害人体健康、影响作物生长、破坏生态平衡等。

2.2.3 防治空气污染的方法:减少污染物排放、加强环保监管、发展清洁能源、提高环保意识等。

2.3 教学活动:2.3.1 导入:通过图片和数据展示我国空气污染的现状。

2.3.2 讲解:讲解空气污染的来源、危害及防治方法。

2.3.3 互动:学生讨论空气污染对生活和环境的影响,提出防治空气污染的建议。

2.3.4 练习:列举生活中可以采取的防治空气污染的措施。

第三章:氧气的性质与制取3.1 学习目标:了解氧气的性质,掌握实验室制取氧气的方法。

3.2 教学内容:3.2.1 氧气的性质:无色无味、密度比空气大、支持燃烧、供给呼吸等。

3.2.2 实验室制取氧气的方法:分解过氧化氢、加热氯酸钾、加热高锰酸钾等。

3.3 教学活动:3.3.1 导入:通过实验现象引导学生思考氧气的性质。

初中化学空气中成分教案

教学内容:空气的成分及其性质

一、教学目标

1. 了解空气的主要成分及其性质。

2. 掌握空气中氧气和氮气的性质及应用。

3. 理解二氧化碳和其他气体在空气中的分布。

二、教学重点和难点

1. 空气的主要成分及其性质。

2. 氧气和氮气的性质及应用。

三、教学准备

PPT、实验器材、空气成分示意图等。

四、教学过程

1. 导入:通过展示一个气球在空气中的膨胀现象,引出空气的成分,并让学生猜测一下空气的主要成分是什么。

2. 学习空气成分:通过PPT展示空气的主要成分及其含量,进行简要讲解。

3. 实验演示:进行一个氧气和火的实验,让学生观察氧气的性质。

4. 学习氮气:介绍氮气的性质及应用,比较氮气与氧气的不同。

5. 探索其他气体:介绍空气中的其他气体,如二氧化碳、氩气等,让学生了解它们在空气中的分布。

6. 锻炼:设计一些选择题和简答题,让学生巩固所学知识。

7. 总结:复习本节课所学内容,让学生总结空气的主要成分及其性质。

五、作业布置

布置一些与空气成分相关的练习题,巩固学生的知识。

六、教学反思

通过本节课的教学,学生能够了解空气的主要成分及其性质,培养学生的实验观察能力和分析能力,增强他们对化学知识的理解和应用能力。

在教学中要注重启发学生的思维,引导他们主动探索和学习。

对人体吸入空气和呼出气体的探究教案第一章:引言1.1 教学目标:让学生了解人体呼吸的基本过程。

激发学生对吸入空气和呼出气体的探究兴趣。

1.2 教学内容:介绍人体呼吸的基本过程。

探讨吸入空气和呼出气体的差异。

1.3 教学方法:采用问题导入法,引导学生思考人体呼吸的过程。

通过图片展示和实例分析,让学生了解吸入空气和呼出气体的差异。

第二章:吸入空气的成分2.1 教学目标:让学生了解吸入空气的主要成分。

培养学生对科学探究的兴趣。

2.2 教学内容:介绍吸入空气的主要成分,如氧气、氮气、二氧化碳等。

探讨吸入空气对人体的作用。

2.3 教学方法:通过图片展示和实例分析,让学生了解吸入空气的成分。

采用小组讨论法,让学生分享对吸入空气作用的理解。

第三章:呼出气体的成分3.1 教学目标:让学生了解呼出气体的主要成分。

培养学生对科学探究的兴趣。

3.2 教学内容:介绍呼出气体的主要成分,如二氧化碳、水蒸气等。

探讨呼出气体对环境的影响。

3.3 教学方法:通过图片展示和实例分析,让学生了解呼出气体的成分。

采用小组讨论法,让学生分享对呼出气体环境影响的理解。

第四章:实验探究4.1 教学目标:让学生通过实验探究吸入空气和呼出气体的差异。

培养学生的实验操作能力和观察能力。

4.2 教学内容:设计实验方案,让学生观察和记录吸入空气和呼出气体的差异。

引导学生分析实验结果,得出结论。

4.3 教学方法:采用实验教学法,让学生亲自动手进行实验。

引导学生观察和记录实验现象,培养学生的观察能力。

5.1 教学目标:培养学生的反思能力。

5.2 教学内容:让学生反思自己在探究过程中的学习体会。

5.3 教学方法:教师进行点评和指导,帮助学生巩固所学知识。

第六章:气体的成分与健康6.1 教学目标:让学生了解气体成分与人体健康的关系。

培养学生对健康生活方式的认识。

6.2 教学内容:探讨吸入空气和呼出气体成分对身体健康的影响。

介绍保持室内空气质量的重要性。

6.3 教学方法:通过案例分析,让学生了解气体成分与健康的关系。

气体分析报告1. 引言本报告旨在对气体分析进行详细的研究和分析,以提供关于气体成分、性质和应用的全面了解。

通过对气体样品的采集和分析,我们可以得到有关气体组成和特性的重要信息。

2. 气体样品采集方法在进行气体分析之前,首先需要选择合适的气体样品采集方法。

常用的气体采集方法包括吸附、吸收和渗透等。

根据不同的气体特性和分析需求,选择合适的采样方法非常重要。

3. 气体分析仪器与技术气体分析仪器与技术的选择对于准确分析气体样品至关重要。

常用的气体分析仪器包括质谱仪、气相色谱仪、红外光谱仪等。

这些仪器能够分析气体的成分、浓度、含量以及其他物理和化学性质。

4. 气体成分分析气体样品的成分分析是气体分析的核心内容之一。

通过定量和定性分析气体中各种成分的含量和类型,可以深入了解气体的特性和用途。

常见的气体成分分析包括氧气含量分析、二氧化碳浓度分析等。

5. 气体性质研究除了成分分析外,气体的性质研究也是气体分析的重要内容。

气体的性质包括压力、温度、流动性等方面的特性。

对气体性质的研究可以为气体的储存、运输和应用提供重要的参考依据。

6. 气体分析应用气体分析在许多领域都有广泛的应用。

例如,医疗领域常用气体分析技术来监测呼吸气体中的各种气体成分;环境监测中,气体分析可以用来检测空气中的污染物;工业生产中,气体分析被用来监测工业排放气体的成分和浓度。

7. 结论通过气体分析,我们可以获得有关气体成分、性质和应用的重要信息。

合理选择气体采样方法和分析仪器,进行准确的气体分析是理解气体特性和应用的关键。

随着技术的进步,气体分析在各个领域的应用将进一步扩大,为人类社会的进步和发展做出更大贡献。

该文档总字数:237字。

考试范围:xxx;满分:***分;考试时间:100分钟;命题人:xxx 学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________一、选择题1.金刚石、石墨、木炭和C60都是由碳元素组成的单质,下列关于碳的单质的叙述正确的是()A.都是黑色固体B.在氧气中充分燃烧时都生成二氧化碳C.碳原子的排列方式相同D.一定条件下,石墨转化成金刚石是物理变化2.5G时代,芯片运行速度提升,会带来散热问题。

高性能石墨烯复合材料散热片可以很好的解决芯这一问题。

关于石墨烯以下说法不正确是()A.构成:碳原子B.结构:微粒排列方式不同于金刚石C.性质:和碳单质的化学性质不同D.用途:用作导热性材料3.下列物质中性质与用建不相关联的是A.金刚石很硬—刻划玻璃B.石墨质软—作电极C.木炭可燃—作燃料D.氮气稳定—作食品填充气4.下列区分物质的试剂或方法不正确的是:A.二氧化碳和氧气___________燃着的木条B.木炭粉和二氧化锰___________观察颜色C.二氧化硫和二氧化碳___________闻气味D.蒸馏水和过氧化氢溶液___________二氧化锰5.下列有关主题知识的归纳完全正确的一组是A.A B.B C.C D.D6.右图是探究空气和呼出气体中 CO2的含量差异。

下列叙述不正确的是A.滴入的澄清石灰水的滴数要相同B.该实验证明呼出气体中 CO2体积含量比空气大C.该实验证明人体呼出的气体是 CO2D.滴入石灰水震荡集气瓶有利气液充分接触短时产生更明显现象7.如图是老师放置在实验桌上的三瓶无色气体,它们可能是H2 、O2与CO2 。

下列关于这三种气体的鉴别方法中,不正确的是A.将带火星的木条放入①中,若复燃,则存放的是O2B.向②中加入少量蒸馏水,若变为红色,则存放的是CO2C.将点燃的木条伸入②中,若火焰熄灭,则存放的是CO2D.根据瓶③倒置,可判断瓶③存放的是H28.氧循环和碳循环是自然界中的重要循环(如图)。

对人体吸入空气和呼出气体的探究教案第一章:导入1.1 教学目标让学生了解人体呼吸的基本过程。

引发学生对吸入空气和呼出气体的探究兴趣。

1.2 教学内容介绍人体呼吸的基本过程。

通过问题引导,让学生思考吸入空气和呼出气体的不同。

1.3 教学方法使用图片或视频展示人体呼吸的过程。

通过提问和讨论的方式,引导学生思考吸入空气和呼出气体的差异。

第二章:吸入空气2.1 教学目标让学生了解吸入空气的成分。

让学生通过实验观察吸入空气的特点。

2.2 教学内容介绍吸入空气的成分,如氧气、氮气等。

进行实验,让学生观察吸入空气的特点。

2.3 教学方法使用图片或模型展示吸入空气的成分。

引导学生进行实验,观察吸入空气的特点。

第三章:呼出气体3.1 教学目标让学生了解呼出气体的成分。

让学生通过实验观察呼出气体的特点。

3.2 教学内容介绍呼出气体的成分,如二氧化碳、水蒸气等。

进行实验,让学生观察呼出气体的特点。

3.3 教学方法使用图片或模型展示呼出气体的成分。

引导学生进行实验,观察呼出气体的特点。

第四章:吸入空气和呼出气体的比较4.1 教学目标让学生了解吸入空气和呼出气体的差异。

让学生通过实验观察吸入空气和呼出气体的不同。

4.2 教学内容比较吸入空气和呼出气体的成分和特点。

进行实验,让学生观察吸入空气和呼出气体的不同。

4.3 教学方法使用图表或图片展示吸入空气和呼出气体的比较。

引导学生进行实验,观察吸入空气和呼出气体的不同。

第五章:总结与拓展5.1 教学目标让学生总结吸入空气和呼出气体的探究结果。

引导学生思考吸入空气和呼出气体的意义和应用。

5.2 教学内容让学生总结吸入空气和呼出气体的探究结果。

引导学生思考吸入空气和呼出气体的意义和应用。

5.3 教学方法使用讨论或小组合作的方式,让学生总结探究结果。

引导学生进行思考和讨论,探索吸入空气和呼出气体的意义和应用。

第六章:气体的成分分析6.1 教学目标让学生了解空气的成分及比例。

让学生通过实验分析呼出气体与吸入空气的差异。

九年级化学第六章教案范本教育者有目的有计划有组织的对受教育者的身心发展进行教化培育,以现有的经验、学识推敲于人,为其解释各种现象、问题或行为,以增长能力经验。

下面是小编为大家整理的5篇九年级化学第六章教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!九年级化学第六章教案1教学目标1.了解空气的主要成分和组成,初步了解有关氮气和稀有气体的一些主要用途。

2.了解造成空气污染的原因以及如何加强对空气污染的防治。

教学重点1.通过实验了解空气的组成。

2.介绍空气污染的严重危害,以增加学生的环保意识。

教学用品水槽、钟罩、燃烧匙、酒精灯、红磷。

教学过程(提问)①下列变化是物理变化还是化学变化?电灯发光(物理变化)爆炸(举例说明,既有物理变化又有化学变化)。

②判断下列例子哪个是描述性质?哪个是表述变化的?(讲解)通常镁燃烧,酒精燃烧都是在空气中进行的。

(提问)空气是由什么组成的?(板书)第一节空气一、空气的组成和用途(演示)实验空气中氧气含量的测定(提问)①实验现象②为什么红磷燃烧时只消耗钟罩内气体的1/5,而不是全部呢?(阅读)课本有关内容,并简介人类对氧气的认识过程。

(板书)二、空气的污染和防治1.造成空气污染的主要原因①煤燃烧产生的烟雾②石油化工排放的烟雾③汽车排气形成的烟雾2.造成污染的主要气体是二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮等。

3.防止和减少空气污染的方法①工业三废的回收与处理②提高汽油、柴油质量(讲解)1.由于空气中二氧化碳的含量增多,造成“温室效应”对自然界的影响。

2.臭氧“空洞”的形成──对自然界的影响等。

[作业] 略九年级化学第六章教案2教学目的1.使学生了解空气的组成,空气的污染和防止污染;了解稀有气体的化学特性和用途。

2.通过空气中氧气含量的测定实验,培养学生的分析思维能力和观察能力。

3.通过人类认识空气的简史介绍,使学生认识到进行科学探索,必须具有严肃认真、实事求是的科学精神和态度。

重点和难点了解空气的组成;了解空气污染给人类带来的危害,以增强学生的环保意识。

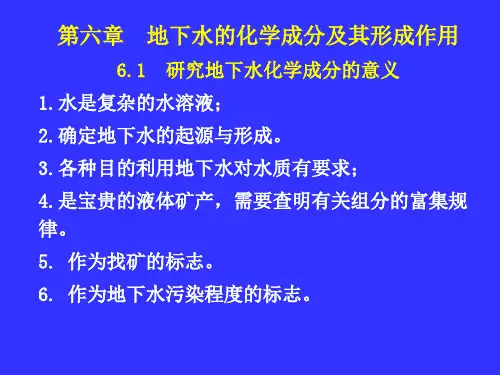

第六章 地下水的化学成分及其形成作用6.1 概 述地下水不是化学纯的H 2O ,而是一种复杂的溶液。

天然:人为:人类活动对地下水化学成分产生影响。

地下水的化学成分是地下水与环境、以及人类活动长期相互作用的产物。

一个地区地下水的化学面貌,反映了该地区地下水的历史演变。

水是最为常见的良好溶剂,可溶解、搬运岩土中的某些组分。

水是地球中元素迁移富集的载体。

利用地下水,各种行业对水质都有一定的要求→进行水质评价。

6.2 地下水的化学特征1.地下水中主要气体成分O 2 、N 2 、CO 2 、CH 4 、H 2S 等。

1)O 2 、N 2地下水中的O 2 、N 2主要来源于大气。

地下水中的O 2含量多→说明地下水处于氧化环境。

在较封闭的环境中O 2耗尽,只留下N 2,通常说明地下水起源于大气,并处于还原环境。

2)H 2S 、甲烷(CH 4)地下水中出现H 2S 、CH 4 ,其意义恰好与出现O 2相反,说明→处于还原的地球化学环境。

3)CO 2CO 2主要来源于土壤。

化石燃料(煤、石油、天然气)→CO 2(温室气体)→温室效应→全球变暖。

地下水中含CO 2愈多,其溶解碳酸盐岩的能力便愈强。

2.地下水中主要离子成分7大离子:Cl -、SO 42-、HCO 3-、Na +、K +、Ca 2+、Mg 2+。

低矿化水中(M<1 ~ 2g/L ):HCO 3-、Ca 2+、Mg 2+为主(难溶物质为主);发生化学反应岩石圈水圈交换化学成分中矿化水中(M=2 ~ 5g/L ):SO 42-、Na +、Ca 2+为主; 高矿化水中(M>5g/L ):Cl -、Na +为主(易溶物质为主)。

造成这种现象的主要原因是水中盐类溶解度的不同: 1)Cl -主要出现在高矿化水中,可达几g/L ~ 100g/L 以上。

来源:① 来自沉积岩氯化物的溶解;② 来自岩浆岩中含氯矿物的风化溶解; ③ 来自海水;④ 来自火山喷发物的溶滤;⑤ 人为污染:工业、生活污水及粪便中含有大量Cl -,因此居民点附近矿化度不高的地下水中,如Cl -含量超过寻常,则说明很可能已受到污染。

九年级化学下册集体备课教案一、教学目标1. 让学生掌握九年级化学下册的基本知识点,提高学生的化学素养。

2. 通过集体备课,提高教师的教学水平和教学质量。

3. 培养学生的团队合作精神和自主学习能力。

二、教学内容1. 第一章:溶液溶液的定义、特征及组成溶液的浓度及其计算溶液的稀释与浓缩溶液的配制2. 第二章:酸碱盐酸、碱、盐的概念及其组成酸碱盐的化学性质酸碱盐的中和反应常见酸碱盐的溶解性3. 第三章:金属与非金属金属的性质与应用非金属的性质与应用金属与非金属的化学反应合金的概念与应用4. 第四章:有机化合物有机化合物的概念与特征常见有机化合物的结构与性质有机化合物的命名与分类有机化合物的化学反应5. 第五章:化学实验化学实验的基本操作与技能常见化学仪器的使用与维护化学实验的安全常识实验方案的设计与评价三、教学方法1. 采用集体备课的方式,发挥团队协作的优势,共同研究教学内容和方法。

2. 采用启发式教学,引导学生主动探究、积极思考,提高学生的自主学习能力。

3. 利用实验、案例、讨论等多种教学手段,激发学生的学习兴趣,提高教学效果。

四、教学评价1. 通过课堂表现、作业完成情况、实验报告等评价学生的学习态度和基本技能。

2. 通过单元测试、期中和期末考试等评价学生的知识掌握和运用能力。

3. 结合学生的自我评价、同学评价和教师评价,全面评估学生的学习成果。

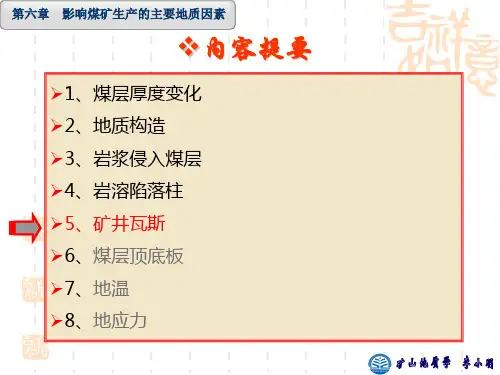

五、教学资源1. 教材:九年级化学下册教材2. 教辅资料:教学参考书、教案、PPT课件等3. 实验器材:化学实验室设备、仪器、试剂等4. 网络资源:相关教学视频、文章、题库等六、教学安排1. 第六章:气体的性质与制取气体的基本性质气体的制取方法气体的收集与净化气体的成分分析2. 第七章:碳和碳的化合物碳的性质与应用碳的氧化物及其性质碳酸盐与碳酸的性质碳化物的概念与应用3. 第八章:还原剂与氧化剂还原剂与氧化剂的概念氧化还原反应的基本规律常见还原剂与氧化剂的应用氧化还原反应的配平4. 第九章:化学方程式化学方程式的书写与意义化学方程式的平衡与计量化学方程式的计算与应用化学方程式的拓展与转换5. 第十章:化学与生活化学在生活中的应用食品安全与化学环保与化学化学与健康七、教学方法1. 结合生活实例,让学生感受化学与生活的紧密联系,提高学生的学习兴趣。