(模式识别)第六章结构模式识别

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:86

蝙蝠的雷达系统、螳螂的视觉的灵敏度都是非常高的。

这些动物通过这些特异的功能来识别各式各样的东西并赖以生存。

识别也是人类的一项基本技能。

当人们看到某事物或现象时,人们会先收集该事物或现象的信息,然后将其与头脑中已有的相关信息相比较,如果找到一个相同或相似的匹配,人们就可以将该事物或现象识别出来。

随着计算机的出现以及人工智能的兴起,将人类的识别技能赋予计算机成为一项新兴课题。

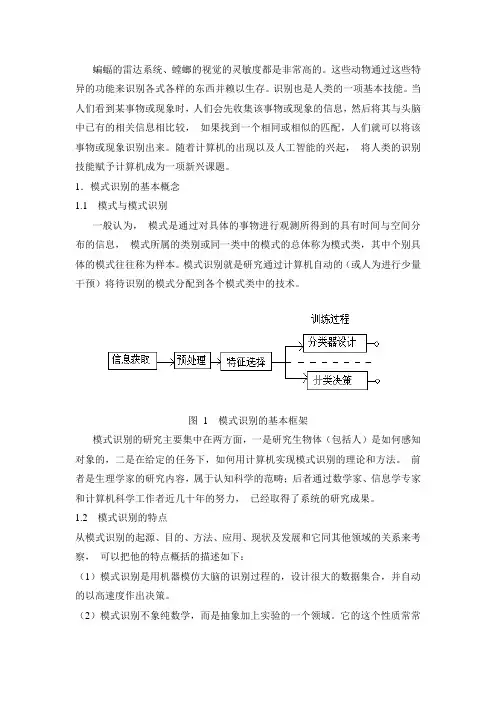

1.模式识别的基本概念1.1 模式与模式识别一般认为,模式是通过对具体的事物进行观测所得到的具有时间与空间分布的信息,模式所属的类别或同一类中的模式的总体称为模式类,其中个别具体的模式往往称为样本。

模式识别就是研究通过计算机自动的(或人为进行少量干预)将待识别的模式分配到各个模式类中的技术。

图 1 模式识别的基本框架模式识别的研究主要集中在两方面,一是研究生物体(包括人)是如何感知对象的,二是在给定的任务下,如何用计算机实现模式识别的理论和方法。

前者是生理学家的研究内容,属于认知科学的范畴;后者通过数学家、信息学专家和计算机科学工作者近几十年的努力,已经取得了系统的研究成果。

1.2 模式识别的特点从模式识别的起源、目的、方法、应用、现状及发展和它同其他领域的关系来考察,可以把他的特点概括的描述如下:(1)模式识别是用机器模仿大脑的识别过程的,设计很大的数据集合,并自动的以高速度作出决策。

(2)模式识别不象纯数学,而是抽象加上实验的一个领域。

它的这个性质常常导致不平凡的和比较有成效的应用,而应用又促进进一步的研究和发展。

由于它和应用的关系密切,应此它又被认为是一门工程学科。

(3)学习(自适应性)是模式识别的一个重要的过程和标志。

但是,编制学习程序比较困难,而有效地消除这种程序中的错误更难,因为这种程序是有智能的。

(4)同人的能力相比,现有模式识别的能力仍然是相当薄弱的(对图案和颜色的识别除外),机器通常不能对付大多数困难问题。

采用交互识别法可以在较大程度上克服这一困难,当机器不能做出一个可靠的决策时,它可以求助于操作人。

哪一种是结构模式识别方法

结构模式识别方法指的是根据输入样本的结构特征进行模式识别的方法。

常见的结构模式识别方法包括:

1. 统计模式识别方法:基于统计学原理进行模式识别,如隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)、高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)等。

2. 图像特征提取方法:通过对图像进行特征提取,例如边缘检测、角点检测、纹理分析等,然后使用分类器进行模式识别。

3. 神经网络方法:利用神经网络模型进行模式识别,如卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)等。

4. 结构模型方法:基于对输入样本的结构进行建模和匹配的方法,如形状模型、图匹配等。

5. 随机场方法:基于随机场理论进行模式识别,如条件随机场(Conditional Random Field,CRF)等。

6. 模糊集方法:利用模糊集理论进行模式识别,如模糊C均值聚类(Fuzzy

C-means Clustering,FCM)等。

以上是一些常见的结构模式识别方法,不同的方法适用于不同的情况和应用场景。

模式识别是人工智能的一个重要应用领域,其方法主要包括以下几种:

统计模式识别:基于统计原理,利用计算机对样本进行分类。

主要方法有基于概率密度函数的方法和基于距离度量的方法。

结构模式识别:通过对基本单元(如字母、汉字笔画等)进行判断,是否符合某种规则来进行分类。

这种方法通常用于识别具有明显结构特征的文字、图像等。

模糊模式识别:利用模糊集合理论对图像进行分类。

这种方法能够处理图像中的模糊性和不确定性,提高分类的准确性。

人工神经网络:模拟人脑神经元的工作原理,通过训练和学习进行模式识别。

常见的神经网络模型有卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)等。

支持向量机(SVM):通过找到能够将不同分类的样本点最大化分隔的决策边界来进行分类。

SVM在处理高维数据和解决非线性问题时具有较好的性能。

决策树:通过树形结构对特征进行选择和分类。

决策树可以直观地表示分类的决策过程,但易出现过拟合问题。

集成学习:通过构建多个弱分类器,并将其组合以获得更强的分类性能。

常见的集成学习方法有bagging、boosting等。

在实际应用中,根据具体任务的需求和数据特点,可以选择适合的模式识别方法。

同时,也可以结合多种方法进行综合分类,以提高分类的准确性和稳定性。

模式识别课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握模式识别的基本概念,包括特征提取、分类器设计等;2. 使学生了解模式识别在现实生活中的应用,如图像识别、语音识别等;3. 帮助学生理解并掌握不同模式识别算法的原理及优缺点。

技能目标:1. 培养学生运用编程工具(如Python等)实现简单模式识别任务的能力;2. 培养学生运用所学知识解决实际问题的能力,提高学生的动手实践能力;3. 培养学生团队协作、沟通表达的能力。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对模式识别技术的兴趣,激发学生探索未知、勇于创新的科学精神;2. 培养学生具有积极的学习态度,树立正确的价值观,认识到技术对社会发展的积极作用;3. 引导学生关注人工智能伦理问题,培养其具有良好社会责任感。

课程性质:本课程为理论与实践相结合的课程,注重培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。

学生特点:学生具备一定的数学基础、编程能力和逻辑思维能力,对新鲜事物充满好奇心。

教学要求:结合学生特点,采用案例教学、任务驱动等教学方法,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力和创新能力。

在教学过程中,关注学生的情感态度价值观的培养,使其成为具有社会责任感的优秀人才。

通过分解课程目标为具体的学习成果,为后续的教学设计和评估提供依据。

二、教学内容1. 基本概念:特征提取、特征选择、分类器、评估指标等;教材章节:第一章 模式识别概述2. 传统模式识别方法:统计方法、结构方法、模糊方法等;教材章节:第二章 传统模式识别方法3. 机器学习方法:监督学习、无监督学习、半监督学习等;教材章节:第三章 机器学习方法4. 特征提取技术:主成分分析、线性判别分析、自动编码器等;教材章节:第四章 特征提取技术5. 分类器设计:决策树、支持向量机、神经网络、集成学习等;教材章节:第五章 分类器设计6. 模式识别应用案例:图像识别、语音识别、生物特征识别等;教材章节:第六章 模式识别应用案例教学安排与进度:第1周:基本概念学习,了解模式识别的发展历程;第2-3周:学习传统模式识别方法,对比分析各种方法的优缺点;第4-5周:学习机器学习方法,掌握监督学习、无监督学习的基本原理;第6-7周:学习特征提取技术,进行实践操作;第8-9周:学习分类器设计,通过实例分析各种分类器的性能;第10周:学习模式识别应用案例,开展小组讨论和项目实践。