初中物理科普阅读:我国的“二十四节气”

- 格式:doc

- 大小:143.00 KB

- 文档页数:3

24节气科学知识立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒,这就是中国传统的24节气。

这些节气在中国的农事、气象、民俗、健康等方面都扮演着重要的角色。

本文将介绍24节气的科学知识。

一、立春立春标志着春天的开始。

在自然界中,立春一般是阳气初生,气温逐渐回升的时期。

经过严冬的寒冷,人们的身体和心情都会因为春天的到来而有所改善。

立春在农事上的意义也非常重大,人们会根据立春的时间开始种植春季作物。

二、雨水雨水是中国传统的节气之一,它标志着气温、降雨量逐渐增加。

这一时期,由于气温的回升,空气中的水汽会逐渐凝结成水滴,从而形成降水。

雨水对于农业非常重要,适量的降雨有利于作物的生长发育。

三、惊蛰惊蛰是二十四节气中的第三个节气,也是春季的第一个节气。

惊蛰意味着春雷始鸣,冰雪开始融化。

这一时期,气温明显回升,动植物也开始复苏。

在这个节气里,人们需要注意保暖和饮食调理,以预防春季易发的疾病。

四、春分春分是春季的中分点,也是一年中昼夜时间相等的日子。

春分标志着阳光照射的直线度逐渐北移,白天逐渐变长,夜晚逐渐变短。

这一时期,气温回升明显,春季的大部分作物开始播种。

人们还会迎接春分时节的一些传统节日,如清明节等。

五、清明清明节是我国传统的节日,在古代是祭祀祖先和扫墓的重要时刻。

从气候上来讲,清明一般是春季气温逐渐升高,天气转暖,阳光照射增多的时候。

这个时期,大部分作物已经开始生长,农民们也会忙于田间的耕作。

六、谷雨谷雨是二十四节气中最后一个春季节气,也是雨水终止、夏天开始的标志。

在这一时期,我国大部分地区的气温都已经适宜作物的生长。

此时,农民们会开始播种夏季作物,同时及时补充土壤的水分。

七、立夏立夏是夏季的开始。

在中国的大部分地区,立夏的气温已经较为明显地上升。

立夏的到来对于农业意义重大,此时正是夏季作物的种植季节。

同时,人们也需要注意防暑降温,以确保身体的健康。

二十四节气详解二十四节气是中国古老而独特的时间系统,标志着农事活动和自然现象的变化。

这个系统始于古代农耕社会,以农历为基准,每个节气分别对应着一年中的24个特定时刻。

每个节气都各自有着特定的象征意义和文化底蕴,下面我将详细解析其中几个代表性的节气。

立春是二十四节气中的第一个,它标志着农历春季的开始。

这一天意味着冬天的结束和春天的到来,人们往往会在这一天迎接新的一季。

立春还预示着万物复苏、繁衍生息的开始。

在这一天,我们会感受到阳光的温暖,花鸟的欢歌,迎接新生活的到来。

清明是中国传统的祭祀节日,也是一个重要的二十四节气。

它通常落在4月初,正值春光明媚的时候。

清明节是人们祭扫先人墓地的日子,也是人们缅怀过去、感念家人的时刻。

人们会整理墓地,烧香拜祭,表达对先人的尊敬和怀念之情。

夏至是夏季的第一个节气,也是一年中白昼最长的一天。

这一天太阳直射北回归线,我国大部分地区将迎来最炎热的时期。

夏至也是人们庆祝收获的季节,特别是农村地区,人们会举行丰收庆典,感谢大自然的馈赠。

中秋节是中国传统的重要节日,也是二十四节气中的一个。

中秋节通常落在农历八月十五,这一天人们会聚在一起赏月、吃月饼、享受团圆的时刻。

中秋节的背后,还有着许多美丽的传说和民间故事,比如嫦娥奔月、吴刚伐桂等等,这些传说丰富了这个节日的文化内涵。

立冬是二十四节气中冬季的开始,我们会从这一天起感受到寒冷的气息。

立冬也是人们改变生活习惯,适应寒冬的时候,比如增加衣物的厚度、多吃些温热的食物等。

这一天也提醒着人们保护动物、关爱生命,冬天是它们最艰难的时期,我们应该共同守护大自然的生命。

以上介绍的只是二十四节气中的一部分,每一个节气都有着特定的意义和文化内涵。

通过节气的变化,我们可以感受到四季的流转、自然的变化,也能更好地与大自然相融合、保护环境。

因此,我们应该更加珍惜和重视这样独特而古老的时间系统,让我们与大自然的联系更加紧密,感受到生命的力量和美好。

二十四节气解释说明资料二十四节气是中国传统节气文化中的重要组成部分,它是根据地球公转、太阳运行及气候变化的周期性特征来确定的一年中的重要时间点。

这些节气分别标志着农事、气候、生活等方面的重要转折点,具有丰富的文化内涵和科学意义。

下面将对二十四节气一一进行解释说明:立春:立春是春天的开始,也是农历年的第一个节气,标志着寒冬结束,春天的气息开始充盈。

雨水:雨水时节,表示降雨增多,春雨贵如油,生长良田。

惊蛰:惊蛰正是春雷惊醒蛰伏在地下的万物,万物复苏的时刻。

春分:春分是昼夜平分的时候,阳气初动,大地回春。

清明:清明时节雨纷纷,处处闻哭声,也是一年中祭扫墓地的时候。

谷雨:谷雨时节,雨水滋润了播种的庄稼,促进了谷物生长。

立夏:立夏是夏季开始的节气,暑气渐生,万物茁壮成长。

小满:小满表示夏天麦类作物即将穗满为收获的时候。

芒种:芒种是夏季最后一个节气,稻穗成熟喷香如芒。

夏至:夏至为一年中白昼最长的日子,标志着农作物生长达到巅峰。

小暑:小暑时节,气温逐渐升高,天气炎热,暑气袭人。

大暑:大暑是一年中最热的时候,人们要注意防暑降温。

立秋:立秋是秋季开始的节气,标志着炎热的夏天即将结束。

处暑:处暑时节,气温开始逐渐下降,渐感凉意。

白露:白露时节,天气渐冷,白露相降,露气凝为白滑之意。

秋分:秋分时分昼夜平均,万物成熟,秋收冬藏。

寒露:寒露时节,寒气开始凝结,露水结霜。

霜降:霜降时分,气象变冷,露结为霜,意味着冬天渐近。

立冬:立冬是冬季开始的节气,寒气逐渐增加,冷意渐浓。

小雪:小雪为冬季第一个节气,天气寒冷,降雪开始。

大雪:大雪时节,寒冷逐渐加重,降雪量增大,意味着冬天已深入。

冬至:冬至是一年中黑夜最长,它也象征着阳气开始复苏,冬日将过。

二十四节气代表了中国人对季节变化的敏感和对自然之美的赞颂,在日常生活中也有着丰富的节庆习俗和民俗文化。

每一个节气都承载着特殊的意义和记忆,值得我们珍视和传承。

愿二十四节气陪伴我们度过一个又一个美好的时节,感悟自然之道,亲近大自然的力量。

《中国24节气》立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。

雨水:降雨开始,雨量渐增。

惊蛰:蛰是藏的意思。

惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

春分:分是平分的意思。

春分表示昼夜平分。

清明:天气晴朗,草木繁茂。

谷雨:雨生百谷。

雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。

立夏:夏季的开始。

小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

芒种:麦类等有芒作物成熟。

夏至:炎热的夏天来临。

小暑:暑是炎热的意思。

小暑就是气候开始炎热。

大署:一年中最热的时候。

立秋:秋季的开始。

处暑:处是终止、躲藏的意思。

处暑是表示炎热的暑天结束。

白露:天气转凉,露凝而白。

秋分:昼夜平分。

寒露:露水以寒,将要结冰。

霜降:天气渐冷,开始有霜。

立冬:冬季的开始。

小雪:开始下雪。

大雪:降雪量增多,地面可能积雪。

冬至:寒冷的冬天来临。

小寒:气候开始寒冷。

大寒:一年中最冷的时候。

先把24节气的名称按次序列下,分为四组,每组又分为前后两半:立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨;立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑;立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降;立冬,小雪,大雪。

冬至,小寒,大寒。

这样一摆出,立刻能看出前半四个立字后,紧跟着后半开始,又见“春夏秋冬”四个大字领头。

这什么意思呢?不言而喻,这是说春夏秋冬四季从四个立立起来,立起来就是开始嘛。

后半的“春夏秋冬”配上两个“分”字,两个“至”字。

分是什么意思?最简单的“分”,就是“一分为二”了,可见这就表明,在这里把一季“一分为两半”了。

那另外两个“至”字呢?容易误解为“到头了”的意思,但要弄清楚是什么到头了?不要当作是一季到头了,而是太阳向北或向南走到头了,要回头走了。

确切追究这个“至”字的本义的话,“至”是极的意思。

比如我们说“至少”,就是说不能再少了,少到极点了。

夏至就是说太阳向北走到`极点了,要回头了,但夏季并没有完,而是刚刚到中点。

冬至也是类似,太阳刚刚到极南点,开始转向北了,冬季过了一半了。

通常把这八个节气称为四季八节。

二十四节气讲解二十四节气是我国传统的时间系统,它根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年分为24个时间节点。

这些节气分布在每个月的某个特定日期,它们记录了中国农耕文化中的重要时刻和天气变化。

这其中有些节气象征着季节的更替,有些则预示着农田的农事活动。

今天,我将为大家讲解二十四节气的含义和特点。

春节气:春节气是二十四节气中最早出现的节气,太阳经过黄经315°时出现。

它标志着新一年的开始,也是中国最重要的传统节日——春节的前夕。

雨水:雨水节气出现在立春后的一段时间,代表着冬天的结束和雨水的增多。

此时大地开始解冻,生机逐渐苏醒。

惊蛰:惊蛰节气是春季的第三个节气,意味着春雷开始惊动昆虫。

在这一节气中,寒冷的冬天完全消失,大自然进入了一个新的发展阶段。

春分:春分节气是春天的中期,太阳经过黄经0°时出现。

这时白昼和黑夜平均持续时间相等,象征着春天的希望与温暖。

清明:清明节气的意思是明亮而清澈的天气,正好与该节气的特点相吻合。

在中国传统文化中,清明节是祭祖祭扫的重要时节,也是追思故人的日子。

谷雨:谷雨节气是春天的最后一个节气,揭示了播种和农业生产的重要时刻。

此时降水适中,是庄稼生长的最佳时间。

立夏:立夏节气是夏季的开始,太阳经过黄经45°时出现。

这是中国传统五行学说中的火的代表季节,天气逐渐变热,人们开始感觉夏天的气息。

小满:小满节气意味着五谷丰登的季节,此时农田里的庄稼进入生长的鼎盛期。

在中国农耕文化中,小满是一个重要的农事时期。

芒种:芒种节气是夏季的第三个节气,这时稻谷的芒开始出现,成为衡量丰歉的重要指标。

同时,气温也随之增加。

夏至:夏至节气是夏天的中期,太阳经过黄经90°时出现。

在这一天,太阳直射地球的北回归线上,白昼最长,黑夜最短。

小暑:小暑节气标志着寒气开始消退,天气进一步转热。

此时,人们会感到明显的闷热。

大暑:大暑节气是夏季的最后一个节气,此时气温最高。

大暑也是人们最需要注意防暑降温,保持身体健康的时期。

24节气科学知识农历二十四节气是中国传统文化中重要的时间标志,它们以太阳直射黄经的位置划分,反映了自然界中气候、物候和农事的变化。

这些节气的出现与地球运行、太阳高度角、气温湿度等因素密切相关,也与生物的生长繁衍、人类的生产生活紧密相连。

在这篇文章中,将探讨24节气的科学知识,从太阳、地球和自然界三个方面解析其原理与意义。

一、太阳:节气与太阳直射黄经的关系每年的冬至那天,太阳直射地球的位置位于南回归线上,也就是南纬23.5度。

此后,太阳逐渐北升,直到夏至时达到北纬23.5度的位置。

这两个极点分别被称为“冬至点”和“夏至点”,两者之间形成的直线称为“黄道”。

春分和秋分这两个节气则正好位于黄道上,分别位于南北回归线与黄道的交点上。

因此,每个节气与太阳直射黄经的关系密切,昭示着太阳能量的分配和季节的变化。

二、地球:节气与地球自转公转的关系地球自转是指地球绕着自身的轴线旋转的运动,周期为一天。

地球公转则是指地球绕太阳旋转的运动,周期为一年。

这两种运动造就了地球的昼夜变化和四季交替。

由于地轴倾角的存在,地球在公转过程中,不同地区受到太阳光照的方式和程度各不相同,形成了南北半球之间的温度差异和季节分界。

节气的出现与地球自转公转的关系十分密切。

例如,立春是太阳直射黄经为315度的时候,此时太阳位于赤道与北回归线之间,也就是春分所在的位置。

经过立春,北半球的气温开始回升,昼长夜短,温暖的春天到来。

同理,立秋也是太阳直射黄经为225度的时候,南半球正好是春分的位置。

此时,北半球的夏天过去,渐入凉爽的秋季。

三、自然界:节气与物候、气象现象的关系每一个节气都与自然界中的物候和气象现象有关。

例如,惊蛰是描述春雷开始响起的节气。

当太阳直射黄经为345度时,地球赤道以北的地区开始进入春季,气候逐渐转暖,冻土开始解冻,昆虫苏醒,蛙声蝉鸣,春雷随之而来,预示着春天真正的到来。

谷雨则暗示了降雨的重要性。

太阳直射黄经为30度时,也就是谷雨的时间。

二十四节气的圆运动也就是宇宙一年的圆运动。

宇宙一年的圆运动的本质就是太阳直射到地面的热的圆运动。

简单的圆运动概括如下:今年夏时太阳射到地面的热,经过秋时金气的收敛作用,由地面之上而逐渐降入地面之下。

再经过冬时下沉而藏于地下之水中。

与水相化合,便使水气温暖,往上升,于次年交春之时,升泄出土,于交夏之时,又与次年夏时太阳射到地面的热同浮于地面的天空。

再经秋时,偕地面新到之热,降入地下,继而沉入地下之水中。

如此年年反复而成宇宙一年的圆运动。

具体的二十四节气圆运动如下:立秋处暑二节,为宇宙一年的圆运动的起点。

立秋在8月7、8或9日,处暑在8月22、23或24日。

立秋是秋季的开始,为降之起点。

降者,夏时太阳射到地面的热,降入土中之意也。

此时大气压力初降,降至处暑之节,此压力增大,遂可将降到地面而未入土的热压入土内。

立秋之时正当中伏。

夏有“三伏”,是一年中最热的日子。

“三伏”是初伏、中伏、末伏的统称。

一般情况,夏至后第三个庚日到第四个庚日为初伏,第四个庚日到第五个庚日为中伏,立秋后第一个庚日到第二个庚日为末伏(一般情况,夏至第五个庚日到第六个庚日为末伏,说明见下图)。

每个庚日相隔10天。

初伏、末伏均为一个庚日,为10天。

中伏天数不固定,如果夏至到立秋之间有4个庚日时,中伏则为10天,如果有5个庚日时,中伏则为20天。

所以,有些年份整个伏天为30天,有些年份为40天。

伏者,乃降伏之意,为金之降气,将地面之热,降伏而入土内之意也。

处暑,乃处理暑时阳热之意。

暑时阳热于处暑之节被如何处理呢?那就是被大气下降之压力(亦金之降气)逐渐压入土内也。

末伏在处暑前后,处暑一过,地面便觉清凉,这是暑气降入土内已多的缘故。

到了白露秋分二节,地面早晚便开始有露气,这是热降液生之故,此液即露气也。

白露在9月7、8或9日,秋分在9月22、23或24日。

秋分之前,地面上的热比地面下的热多。

由于秋气下降,暑气入地,到地面上有了“露”时,地面上的热则与地面下的热,多少一样,上下平分,故曰秋分。

二十四节气知识整理.doc二十四节气知识整理二十四节气知识整理一、二十四节气1、“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动,认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。

2、中国古人将太阳周年运动轨迹划分为 24 等份 ,每一等份为一个“节气”,统称“二十四节气”。

具体包括:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

3、“二十四节气”形成于中国黄河流域,以观察该区域的天象、气温、降水和物候的时序变化为基准,作为农耕社会的生产生活的时间指南逐步为全国各地所采用,并为多民族所共享。

4、“二十四节气”对于农事的指导功能逐渐减弱,在当代中国人的生活世界中依然具有多方面的文化意义和社会功能,鲜明地体现了中国人尊重自然、顺应自然规律和适应可持续发展的理念,彰显出中国人对宇宙和自然界认知的独特性及其实践活动的丰富性,与自然和谐相处的智慧和创造力,也是人类文化多样性的生动见证。

5、非物质文化遗产主要体现为以下五大领域:( 1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式、节庆活动;( 4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。

“二十四节气”的申报从整体上归为第四类遗产领域。

6、反映四季变化: 立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。

其中立春、立夏、立秋、立冬齐称“四立”,表示四季开始的意思。

反映温度变化:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒。

反映天气现象:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。

反映物候现象:惊蛰、清明、小满、芒种。

7、二十四节气歌春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

8、中国古代实行阴阳历,阴历的依据是地球与月亮的位置关系,阳历的依据则是地球与太阳的位置关系。

二十四节气就是阳历的一部分,从地球上看 ,太阳运行的轨道是一个圆形,古人将之称作‘黄道’,并把黄道分为24 份 ,每 15 度就是一个节气”。

2023-2024年人教版八年级上册物理期末专题复习:科普阅读题1.阅读短文《过冷水》,回答问题。

过冷水是指达到或低于凝固点时却没有凝固成冰的水。

水凝固成冰的一个必要条件是:必须有凝结核,当温度低到冰点之下时,如果水太过纯净,水中没有一个凝结核来结晶,那么即使在0℃之下也不会结冰,还保持着液态,凝结核可以是微小的冰晶,可以是水中的悬浮物,可以是器皿的壁。

当过冷水中具备凝结核时,例如投入少许固体,或摇晃液体,都能让水迅速凝固,温度回升到凝固点。

水的沸腾也需要一个类似的条件,但不是凝结核,而是水中的微小气泡或容器壁表面的微小气泡或容器表面极其微小的裂纹中的空气,否则极易形成过热水。

当天空中的飞机穿过有过冷水的云层时,云中的过冷水遇到飞机,会马上结成冰,飞机就容易发生坠机事故。

(1)过冷水的状态是。

A.固态B.液态C.固液共存态D.以上三种情况都有可能(2)过冷水的形成原因是因为水中缺少。

(3)冻雨是初冬或冬末春初时节的一种灾害性天气,冻雨是一种温度低于0℃的过冷水,其外观同一般雨滴相同,当它落到温度为0℃以下的物体上时,立刻冻结成外表光滑而透明的冰层,称为雨凇。

雨凇的形成是(填物态变化名称)现象。

(4)材料中提到的不仅有过冷水,还有过热水,请根据过冷水的定义,说出过热水是指。

(5)动画片海尔兄弟之《冰川危机》中有这样一个片段:一个池塘里的水在0℃以下仍未结冰,如果你是编剧,你准备让海尔兄弟做些什么就可以使湖水冻结成冰?(写出一条方案即可)。

2.阅读短文,回答问题:高速公路区间测速黑龙江省已正式启用了高速公路机动车区间测速系统,实现了由“定点测速”向“区间测速”的转换,定点测速是指在道路上的一个固定位置布设监控点,测出汽车经过该监控点时的行驶速度,比较该行驶速度与限速标准判断是否超速,若行驶速度超过限定速度,将实时抓拍,作为处罚的证据,区间测速是在同一路程上布设两个相邻的监控点,根据车辆通过前后两个监控点的时间来计算车辆在该路段上的平均行驶速度,并依据该路段上的限速标准判定车辆是否超速,比如,某高速路段两个测速点之间的距离是120公里,该路段限速120km/h,车辆如果在1小时内跑完,那它就超速了,《道路交通安全法》规定车速超过规定时速的10%以内,暂不处罚,只给予警告,若超过规定时速的10%以上,将会根据超速的程度受到不同的处罚。

二十四节气详解二十四节气是中华传统节气体系的重要组成部分,它们根据太阳在黄道上的位置划分出了一年中的二十四个节气点。

二十四节气不仅反映了气候变化,更体现了中国人民对自然界变化规律的认知和尊重。

下面将详细介绍二十四节气及其相关文化内涵。

立春春季的开始,也是二十四节气中的第一个节气。

立春的到来标志着大地开始苏醒,万物开始复苏,人们开始迎接春天的到来,期盼新一年的好运。

雨水雨水节气,代表了春雨贵如油的寓意。

雨水时节,春水润物、润泽大地,带来了丰收的盼头,也带来了生机盎然的景象。

惊蛰惊蛰是传统二十四节气中的第三个节气,此时天气变暖,蛰伏的蛇类慢慢苏醒。

惊蛰时节,大地开始回春,各种生灵开始觉醒。

春分春分是春季的中点,阳光直射赤道,白昼与黑夜持平,平分昼夜,象征着昼夜平分的这一天,又被誉为春分。

清明清明是二十四节气中的第五个节气,也是传统的节日。

每逢清明节,民间有扫墓、植树、踏青等习俗,体现了人们对逝去亲人的怀念和对自然的敬畏。

谷雨谷雨节气,代表了农民开始播种的季节,也是收获的开端。

此时,大地生机盎然,草木隐隐透出新绿,处处洋溢着丰收的喜悦。

立夏立夏是春季的最后一个节气,天气渐热,万物长势蓬勃。

夏天的到来,人们开始忙碌起来,赶场、插秧等农事活动繁忙进行。

小满小满节气,意味着麦类渐渐成熟,禾苗裾带深碧,长势喜人。

这时候,人们开始忙着收割,准备丰收的季节。

芒种芒种节气,代表了麦类成熟的季节。

此时,人们开始忙着收割麦子,庆祝自然给予的丰收和满载。

夏至夏至是夏季的中点,也是二十四节气中的第十二个节气。

此时,白昼最长,黑夜最短,大地阳光充足,炎热的夏天开始了。

小暑小暑节气,代表了天气逐渐炎热,酷暑将至的时节。

人们开始忙着躲暑,享受夏天短暂的凉爽。

大暑大暑节气,是夏季的最后一个节气。

此时气温最高,人们开始忙着避暑纳凉,期盼着天气逐渐转凉。

立秋立秋是二十四节气中的第十五个节气,也是入秋季节的开始。

此时气候开始凉爽,人们开始感受到初秋的微凉,秋风渐起。

二十四节气讲解二十四节气是中国传统农历的一个重要组成部分。

它是按照太阳在地球上的运行规律,结合自然现象和农事活动的季节性变化,将一年分为二十四个时间节点的划分。

每个节气都有其独特的意义和特点,下面将对各个节气进行详细的讲解。

立春:立春标志着春天的开始。

在每年的2月3日或4日,太阳到达黄经315度时就是立春节气。

立春是农历春季的起点,也是寒冬过去、迎接春天的象征。

雨水:雨水节气是指降雨量逐渐增加的时期,通常出现在每年2月18日或19日。

在这个时候,雨水开始显著增多,是农作物生长和蓄水的关键时期。

惊蛰:惊蛰是春天的第三个节气,在3月5日或6日出现。

在这个节气里,天气变暖,冰雪开始融化,昆虫从冬眠中苏醒。

惊蛰意味着春雷开始响起,寓意春天的到来。

春分:春分是春天的中点,一般在3月20日或21日。

这个节气里,太阳直射位置在赤道,昼夜长短平均。

春分也是农历里一个重要的节日,被视为祭祖的日子。

清明:清明节气是指阳历4月4日或5日的时期。

在这个节气里,大地渐渐回春,清明节也是我国传统的祭祖节日,人们会扫墓、祭奠先人,表达对逝去亲人的思念和缅怀之情。

谷雨:谷雨是春季的最后一个节气,在每年的4月19日或20日出现。

这个节气里,雨水充沛,有利于作物的生长。

谷雨也是播种的好时机,农民们开始繁忙的田间劳作。

立夏:立夏标志着夏天的开始,通常出现在每年5月5日或6日。

在立夏之后,气温逐渐升高,农作物进入丰收季节,人们也开始采取防暑措施,为夏天做准备。

小满:小满是夏季的第二个节气,在每年5月20日或21日出现。

这个节气里,农作物开始进入灌浆期,人们开始忙于田间劳作和收获。

小满的到来也意味着天气开始炎热起来。

芒种:芒种是夏季的第三个节气,在每年的6月5日或6日出现。

在这个节气里,田间作物进入抽穗期,特别是小麦和大麦,也是农民们最忙碌的时候。

夏至:夏至是一年阳光最长、昼长夜短的一天,在每年6月21日或22日出现。

夏至标志着夏天的正式开始,也是农民的丰收季节,各种作物开始成熟。

二十四节气详解二十四节气详解(1)从小寒起,太阳黄经每增加30°,为另一个节气。

计有小寒、立春、惊蛰、清明、立夏、芒种、小暑、立秋、白露、寒露、立冬、大雪——称十二节气。

十二个节气每两个之间有一个“中气”。

如小寒与立春之间有“大寒”,立春和惊蛰之间有“雨水”。

十二个节气加十二个中气统称为二十四节气。

每个月均有固定“中气”、并由所含的“中气”来表征该月之规定,故没有中气的月份顺理成章地成了“闰月”。

地球每365天5时48分46秒,围绕太阳公转一周,每24小时还要自转一次。

由于地球旋转的轨道面同赤道面不是一致的,而是保持一定的倾斜,所以一年四季太阳光直射到地球的位置是不同的。

以北半球来讲,太阳直射在北纬23.5度时,天文上就称为夏至;太阳直射在南纬23.5度时称为冬至;夏至和冬至即指已经到了夏、冬两季的中间了。

一年中太阳两次直射在赤道上时,就分别为春分和秋分,这也就到了春、秋两季的中间,这两天白昼和黑夜一样长。

反映四季变化的节气有:立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至8个节气。

其中立春、立夏、立秋、立冬叫做“四立”,表示四季开始的意思。

反映温度变化的有:小暑、大暑、处暑、小寒、大寒5个节气。

反映天气现象的有:雨水、谷雨、白露、寒露、霜降、小雪、大雪7个节气。

反映物候现象的有惊蛰、清明、小满、芒种四个节气。

立春自秦代以来,我国就一直以立春作为春季的开始。

立春是从天文上来划分的,而在自然界、在人们的心目中,春是温暖,鸟语花香;春是生长,耕耘播种。

在气候学中,春季是指候(5天为一候)平均气温10℃至22℃的时段。

时至立春,人们明显地感觉到白昼长了,太阳暖了。

气温、日照、降雨,这时常处于一年中的转折点,趋于上升或增多。

小春作物长势加快,油菜抽苔和小麦拔节时耗水量增加,应该及时浇灌追肥,促进生长。

农谚提醒人们:“立春雨水到,早起晚睡觉”大春备耕也开始了。

虽然立了“春”,但是盆地大部分地区仍会有霜冻出现,少数年份还会有“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”的景象。

24节气科普知识立春、雨水、清明、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒、立春、雨水、清明。

这些是中国的24个节气,它们代表着中国古人对气候变化的观察和认识,也是中国古代农耕文化的重要组成部分。

在这篇文章中,我们将带您了解24个节气的科普知识。

立春:立春是中国农历的第一个节气,一般在每年的2月3日前后。

立春是表示春季开始的节气,也是中国传统的新年开始。

立春时节,阳光温暖,大地苏醒,天气逐渐暖和,万物复苏,农民开始准备春耕。

雨水:雨水是表示春季降雨增多的节气,一般在每年的2月18日前后。

雨水时节,气温回升,雨水增多,随着天气的转暖,大地的冰雪逐渐融化,气候湿润,有利于农作物的生长。

清明:清明是表示春季气候已经明朗、气温回升、草木绿茂的节气,一般在每年的4月4日前后。

此时天气多晴朗,气温不断回升,万物复苏,草木绿意盎然,适合进行春耕春种。

立夏:立夏是表示夏季开始的节气,一般在每年的5月4日前后。

立夏时节,气温显著上升,开始进入夏天,大地已经完全解冻,各种作物逐渐生长,是农民们开展田间劳动的重要时期。

小满:小满是表示夏季农作物进入抽穗期的节气,一般在每年的5月20日前后。

小满时节,气温逐渐升高,降雨逐渐增多,农作物开始抽穗,准备开花结果。

芒种:芒种是农作物成熟的节气,一般在每年的6月5日前后。

芒种时节,气温持续升高,降雨逐渐增多,各种农作物陆续成熟,开始收割。

夏至:夏至是表示夏季太阳直射地面最南端的节气,一般在每年的6月21日前后。

夏至时节,阳光直射地面,白天时间最长,气温最高,天气炎热,农民们需要注意防暑降温。

小暑:小暑是表示夏季气温更加炎热的节气,一般在每年的7月7日前后。

小暑时节,气温达到最高峰,天气闷热,防暑降温工作尤为重要。

大暑:大暑是表示夏季最热的节气,一般在每年的7月23日前后。

大暑时节,气温持续高温,天气闷热,此时正是大规模收割农作物的时候。

二十四节气知识详解二十四节气知识详解二十四节气在我国是一个很普及的历法知识,提起来应该是家喻户晓,她是我国古人计算时令变化的、十分独特的历法。

二十四节气是按照春夏秋冬,寒暑易季的气候,把每年进行等分,每个节气15天左右。

告诉人们以岁时顺序,教民耕作,不误农时。

二十四节气的顺序和含义如下:立春:是春季开始的节气,表示严冬已经过去,气温开始回升。

雨水:标志着我国大部分地区先后冰消雪化,气温回升,湿度增大,雨水渐多。

惊蛰:蛰,藏的意思。

动物入土冬眠叫入蛰,至第二年春雨后爬出,古时认为是被雷声震动,故叫惊蛰。

这时天气转暖,我国大部分地区进入春耕季节。

华中农谚说:“过了惊蛰节,春耕不停歇”。

春分:春分正是太阳光直射在赤道上,昼夜各半的一天。

这一天全国各地的昼夜几乎都是一样长。

天文学上规定春分为北半球春季的开始,我国大部地区越冬作物进入春季生长阶段。

清明:清明时节天气渐暖,黄河流域大部分地区平均气温上升到10度以上,长江流域气温更高。

北方草木发芽返青,南方大地已披上绿装。

我国农谚说:“种树造林,莫过清明”、“清明前后,种瓜种豆”。

这个节气开始的一天是清明节,有踏青扫墓的习俗。

谷雨:谷雨时气温、地温都已稳定升高,雨水增多,有利于五谷生长,故有“雨生百谷”之说。

立夏:表示春去夏来,行将进入火势的夏天。

此时万物生长愈加旺盛,欣欣向荣。

田间管理日益繁忙。

农谚曰:“立夏三朝遍地锄”。

小满:其含义是夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。

芒种:指有芒的麦类和蚕豌豆等夏收作物,在这个节气里即将成熟,也到了采收留种的时候。

我国南方也将进入多雨的“黄梅”时节。

夏至:这一天北半球白昼最长,夜最短,又叫日北至日,即太阳运行到最北的一天。

天文学上规定夏至为北半球夏季的开始。

小暑:这时正值“三伏”的“初伏”,气候炎热、蒸闷。

在农业生产上,多忙于夏秋作物的田间管理。

大暑:这时正值“中伏”,是我国大部分地区进入一年中最炎热时期。

我国的“二十四节气”

2016年11月30日,联合国教科文组织通过审议,批准中国申报的“二十四节气”列入人类非物质文化遗产代表作名录。

二十四节气是我国劳动人民几千年来智慧的结晶,这二十四节气依次为:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,它们将一年划分为不同的时期。

按照各个节气所反映的现象不同可划分为以下3类:天文类、气候特征类和物候现象类。

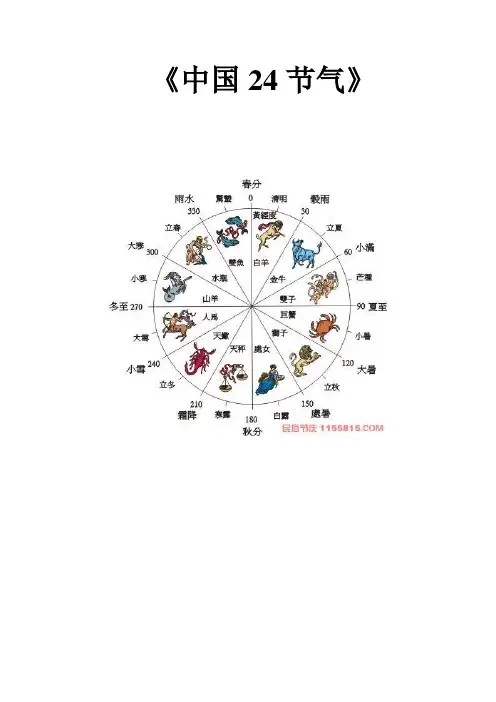

按天文类是如何划分的呢?在地球绕太阳公转的过程中,太阳光在地球上某地的入射方向和地平面之间的夹角在不断变化,如图27甲所示,这个夹角叫太阳高度角,也叫太阳高度。

如图27乙所示,太阳高度越大,光束越集中,单位面积的地表上太阳辐射的强度就越大。

当太阳直射时,太阳高度角为90°,辐射强度最大。

如图27丙所示,太阳直射点由南向北到达赤道和北回归线时,分别是春分和夏至;由北向南到达赤道和南回归线时,分别是秋分和冬至。

立春、立夏、立秋、立冬也是按天文类划分的,表示每个季节的开始。

第二类是反映气候特征的。

小暑、大署、处暑、小寒、大寒五个节气反映了气温的变化情况;雨水、谷雨、小雪、大雪四个节气反映了降水现象;白露、寒露、霜降反映了水蒸气的液化、凝华现象,也反映出气温逐渐下降的过程。

第三类是反映物候现象的。

小满、芒种反映有关作物的成熟和收成情况;惊蛰、清明反映自然物候现象,人们可以根据物候现象从事相应的农业活动。

二十四节气充分体现了我国尊重自然以及追求人与自然和谐的理念,有关二十四节气还有许多有趣的知识,期待你去继续深入学习。

请根据上述材料,回答下列问题:

(1)下列节气的命名与物态变化无关

..的是________。

(选填选项前的字母,只有一个选项正确)

A. 夏至

B. 白露

C. 大雪

D. 霜降

(2)根据文章,太阳直射点从赤道向北回归线移动过程中,处于北半球的中国大部分地区气温变化趋势应是气温逐渐_________。

(选填“升高”或“降低”)

(3)根据文章,下列说法正确的是________。

(选填选项前的字母,只有一个选项正确)

A. 太阳高度角越大,单位面积的地表上太阳辐射的强度越小

B. 春分和秋分时,太阳直射赤道

C. 谷雨节气是按照物候现象进行分类的

D. 从白露、寒露到霜降三个节气反映的气温依次升高

参考答案(1)A (2)升高(3)B。