现代日本语文法

- 格式:doc

- 大小:123.00 KB

- 文档页数:28

日语平假名与片假名如何理解?通俗的就是,平假名就是拼音的字母一样,片假名就是翻译外来语言的平假名来自于汉字的草书,片假名来自于汉字的楷书偏旁。

在古代,平假名是女子专用的文字,看上去比较柔美,像清少纳言的枕草子就是平假名文学。

而片假名则是男人用来标注汉字读音的,因为古代日本人和中国人一样用汉字书写,只是读音有点差别,所以假名代表了他们的发音体系。

源氏物语让平假名在男人当中得到一席之地,到近代提倡日本本土文字的雄起,美丽的平假名终于变成了正式的文字,被大众所接纳了。

在现代日语体系中,平假名和片假名一一对应,就读音方面来讲都是50音,但写法上却有平片两种。

平假名和汉字一起构成行文,包括形容词词尾,助词,动词词尾都是平假名,而且汉字部分在词形变化的时候是不动的,只有假名部分在变。

比如:寂しい、鸣く、より。

所有的汉字都能变成假名,因为假名是像中文拼音一样的东西,只不过我们的拼音不能行文,但日语里行文缺少不了这些拼音文字。

日本人对什么时候用汉字什么时候用平假名也说不清楚,全凭习惯来,比如上面的寂しい你愿意的话也能写成さびしい,太多的平假名会造成意思不清楚,但全是汉字日本人也是看不懂的。

片假名多用于外来语,比如レストランrestaurant,スキーski,就是用假名来标注外语的读音,这仿佛又回到当年日本人用假名标注汉字的感觉了,呵呵。

现在的老年人都感叹外来语太多,文章里都是片假名构成的乱码,快读不懂了。

所以我想可以说,汉字是中国文化对日本的影响,假名是日本本土文化依附汉字所催生的特殊产物,现在两者都已经被日本人内化成自己的“和风”了,在西方文明强势的今天,片假名被抽出当作表示外部文化的符号,但总有一天也会让西方文化和汉文化一样内化成他们自己的东西吧。

所以很多人说平假名表示日本本土的固有词汇,片假名代表外来的,我并不同意,其实都是一个外来到内化的过程吧。

当然片假名有时还可以用来标重要的词,就像我们标重点那样,有些人名也都是片假名。

平假名是日语中表音符号的一种。

平假名是从中国汉字的草书演化而来的。

早期为日本女性专用,后随着紫式部的《源氏物语》的流行而使得日本男人也开始接受和使用平假名。

现代日语中,平假名常常用来表示日语中的固有词汇及文法助词,为日文汉字注音时一般也使用平假名,称为振假名。

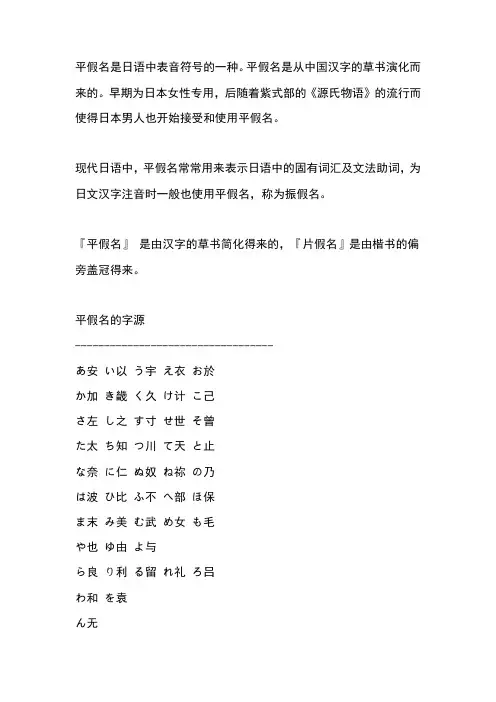

『平假名』是由汉字的草书简化得来的,『片假名』是由楷书的偏旁盖冠得来。

平假名的字源----------------------------------あ安い以う宇え衣お於か加き畿く久け计こ己さ左し之す寸せ世そ曾た太ち知つ川て天と止な奈に仁ぬ奴ね祢の乃は波ひ比ふ不へ部ほ保ま末み美む武め女も毛や也ゆ由よ与ら良り利る留れ礼ろ吕わ和を袁ん无片假名的字源 (取其中文部首)----------------------------------ア阿イ伊ウ宇エ江オ於カ加キ畿ク久ケ介コ己サ散シ之ス须セ世ソ曾タ多チ千ツ川テ天ト止ナ奈ニ二ヌ奴ネ祢ノ乃ハ八ヒ比フ不ヘ部ホ保マ末ミ三ム牟メ女モ毛ヤ也ユ由ヨ与ラ良リ利ル流レ礼ロ吕ワ和ヲ袁ン尔日语的字母称为假名(かな),有平假名(ひらがな)和片假名(かたかな)两种.平假名和片假名是对应的,“假”即“借”,“名”即“字”。

只借用汉字的音和形,而不用它的意义,所以叫“假名”。

平假名:它由48个字构成,用来书写土生土长的日本词、虚词、动词结尾和用来书写那些用正式批准的通用字无法书写的中国外来语。

片假名:也是由一组48个字构成。

它主要是用来书写中文以外的外来词的,用于强调象声词,或动植物学名。

《日语语法》教学大纲课程名称:日语语法课程编码:课程类别:专业必修课实验类别:实践课适用专业:日语专业本科实验所属学科:日语一、学时与学分1.课程总学时:362.课程总学分:23.实验学时: 0二、实验教学目的与要求本大纲根据20级日语本科专业人才培养方案制订。

《日语语法》是在学生基本打好日语基础,基本语法现象大体都已经接触的前提下开设的,将主干课程《基础日语》《中级日语》所涉及的语法现象的归纳、总结,是其系统化、条理化、理论化同时更是深化的结晶。

《日语语法》的教学目的与任务是,通过本课程学习,使学生较系统地总结并掌握现代日语语法和理论,为今后日语语言水平的进一步提高打下坚实的基础,也为将来其他方面的学习做好语言上的准备。

同时,要使学生明了语言其内在的规律——语言的规律与法则——语法,了解这一规律与法则并正确地加以应用非常重要,有利于正确表达与理解,并且通过本课程学习让学生懂得学习语法不能只是死记硬背。

教材《超实用日语语法记忆术》共20个系列,每个系列包含若干条语法项目,包括接续、意义、例句、辨析记忆、真题回顾、强化练习6个板块。

《超实用日语语法记忆术》解说力争简洁明了,例句确保实用性强,辨析做到一针见血,强化练习发挥实战作用。

在每组近义语法项目后,包括接续、解说、意义、例句、辨析记忆、真题回顾、辨析记忆、强化练习等8个版块,解说力争简洁明了,例句确保实用性强,辨析做到一针见血,强化练习发挥实战作用。

内容丰富,涉及的范围从日语语言的基本单位、语法特征到动词、形容词、形容动词、连体词、副词、接续词、感叹词、助动词、助词这九类词的性质、特点以及敬语的特点,并且上升到了句法、篇章的层面。

因此通过本课程可全面系统地掌握日语的特点以及规律。

理论课时教学内容、教学要求及教学难重点教学内容:緒論教学要求:本单元从日语语法的系统基础术语开始,使得学生了解日语的语言单位及其语法研究的基本范畴;了解语言交际的基本功能及其应该具备的四个要素。

要旨学校で教えられる日本語文法では、活用する自立語を「用言」といい、動詞、形容詞、形容動詞の三つに分かれる。

しかし、その活用の種類と活用形の名称は、文語(古語)と口語(現代語)とで異なる。

学校文法の用言の活用についての説明は、江戸時代の国学者などの学説を受け継いだものである。

江戸時代には標準となる口語というものが確立されていなかったので、活用の整理は、まず文語について行われた。

明治に入ってそれが口語に応用され、今日にいたっている。

ここでは文語文法と現代文法における動詞の種類とその活用について、言語発展の観点から述べよう。

キーワード:動詞の種類動詞の活用変化发展傾向摘要在学校学习的日语语法中,用言是指有活用的自立语,包括动词,形容词,形容动词三部分。

但是,用言的活用种类以及活用形的名称,在古语和现代语里是不同的。

关于学校文法的用言活用方法是沿袭了江户时代一些国学者的学说。

因为江户时代并没有确立标准的口语,所以活用的整理最早是在古语范围内展开的。

明治以后,口语被广泛应用,直至今日。

这里在古典语法和现代语法范围内就动词种类和活用的变化发展展开论述。

关键词:动词种类动词的活用变化发展倾向文語文法と現代文法における動詞の種類とその活用について、言語発展の観点から述べる1.はじめに動詞の活用について、文語文法と口語文法とを比べると、まず活用の種類が大幅に減っていることが分かる。

四段活用が五段活用と言い直されたのは、たとえば、「勝たむ」が「勝たう」を経て「勝とう」となり、それまで無かったオ段ができたからである。

しかし、このオ段はア段の変化したものなので、それまでの体系をまもるために、未然形の変種とされ、それに助動詞「う」がついたものと解釈されている。

五段以外の動詞では、「見よう」のように、未然形に「う」の変種である「よう」がついたものと説明されるので、同じ意味を持つ「う」「よう」をともに未然形につくとした方が説明も整合的になるためもある。

标准日本语中级上册第十九课本课课文(1)日本では、中学校や高校の多くが、制服を採用している。

男の生徒は学生服、女の生徒はセーラー服、と言うのが一般的だ。

しかし、最近は、制服の無い学校もあるようだ。

学校に制服が必要かどうかは、意見の分かれるとこだろう。

ある新聞の投書欄で、制服が必要かどうかをめぐって、こんな意見のやり取りがあった。

(2)先日、高校生の娘が、学校の制服について不満を漏らしていた。

制服など無い方が、自由でいいというのである。

話を聞いてみると、制服をやめようと言う意見が、生徒の間にあるらしい、しかし、制服廃止を唱える前に、制服の長所を見直してほしい、と言うのが私の考えである。

まず、制服ほど、学生にとって便利な服装はない。

通学するときはもちろんだが、制服なら、どこへでも着ていける。

普段着にもなるし、外出着にもなるのだから、これほど便利で、しかも経済的な服装は無いだろう。

逆に、もし制服がなくなったらどうだろうか。

生徒たちは、どんな服を着て通学すればいいか、毎日悩むのではないだろうか。

学校の中で、互いにおしゃれを競い合うことにもなりかねない。

また、制服が生徒の心に与える影響も、無視できない。

制服を着ていれば、自分がその学校の生徒だ、と言う自覚を持つようになる。

自分の行動に対する責任感も生まれるだろうし、勉強しようと言う意欲も湧いてくるはずである。

若い娘たちが、制服を嫌がる気持ちも分かる。

しかし、いくら時代が変わっても、高校生には、制服が一番ふさわしいと思う。

(a 高校生の父親50歳)(3)先日の投書欄で、aさんの意見を読み、一言言わせていただきたいと思って、ペンを取りました。

aさんは、制服が無くなったら、生徒たちがおしゃれを競いあるのではないかと心配しています。

けれども、決してそんなことはありません。

実際、私が卒業した高校には、征服がありませんでしたが、おしゃれの競争などは、起こりませんでした。

收稿日期:2005-03-10作者简介:张福旺(1964-),男,黑龙江海伦人,南通大学外国语学院讲师,主要从事日本语言文学研究。

日语、汉语对外来语吸收方式的比较张福旺(南通大学外国语学院,江苏南通226007) 摘要:通过列举事例对日语、汉语对外来语吸收方式进行了比较。

日语最初主要采取将外来词译成汉字的意译,“二战”后则采用音译的方式吸收外来词汇;汉语则一直采用意译占主导地位的方式引进外来语。

日语、汉语对外来语吸收方式的不同,充分体现了两国民族文化的差异。

关键词:日语;汉语;外来语;吸收方式;语言文化中图分类号:H0 文献标识码:A 文章编号:1671-7864(2005)04-0085-02第4卷 第4期漯河职业技术学院学报(综合版)V ol.4N o 14 2005年10月Journal of Luohe V ocational and T echnical C ollege (C omprehensive )Oct 12005标,“低温± 一”表明该洗衣粉可用凉水泡开使用,且去污能力强。

看了这条加杂外来语的广告,日本人的第一感觉就是这可能是新产品,第二感觉是该洗衣粉可能有其他洗衣粉所不具备的优点,于是就产生了争购效应。

如此这般,商人不仅推销了商品,而且还传播了外来语。

(4)日语特点具备音译外来语的先天条件。

日本人发明的假名本身就是表音文字。

因此,一个外语词被变成相应的假名就可直接融会到日语中,这方面的例子极多,如 、 、 } 、 ± 、 •一 等。

另外,从语态上讲,日语是粘着语,借助于助词、助动词和利用词尾变化可充当多种句子成分。

“ ”是名词,加上“する”可作动词。

把名词作形容词或形容动词来使用的情况也很多。

有些日本青年说的“ な(或いは )感觉をもった”的“ な”、“ ”其实就是把英语中的时间名词“now ”加上“い”变成形容词,加上“な”当形容动词连体形。

这样一来,充分扩大了外来语在日语中的使用范围。

現代日本語文法概説主要目次http://www.geocities.jp/niwasaburoo/shuyoumokuji.html まえがき[§00 まえがきへの補説]0.はじめに[補説§0]第1部単文(1)基本述語型1.日本語の文型の概観[補説§1]2.名詞文[補説§2]3.形容詞文[補説§3]4.動詞文[補説§4][動詞文型調査]5.「は」について[補説§5]6.補語のまとめ[補説§6]7.格助詞のまとめ[補説§7]8.格助詞相当句9.名詞・名詞句[補説§9]10.修飾11.副詞・副詞句[補説§11]12.擬音語・擬態語[補説§12]13.数量表現14.形式名詞[補説§14]15.指示語[補説§15]16.疑問語・不定語17.比較構文18.副助詞[補説§18]19.終助詞・間投助詞[補説§19]主要参考文献第1部あとがき第2部単文(2)複合述語20.複合述語21.活用・活用形[補説§21]22.文体について23.テンス[補説§23]24.アスペクト[補説§24]25.ボイス[補説§25]26.複合動詞[補説§26]27.補助動詞・形容詞[補説§27]28.機能動詞29.敬語30.ムードについて[補説§30]31.依頼など[補説§31]32.勧誘・意志33.勧め・忠告[補説§33]34.命令表現35.禁止・許可36.義務・必然・不必要[補説§36]37.希望38.推量・様子・伝聞[補説§38]39.断定・確信[補説§39]40.その他のムード[補説§40]41.感嘆表現42.疑問文[補説§42]43.否定44.単文のまとめ主要参考文献第2部あとがき第2部索引へ第3部複文45.複文について[補説§45]46.並列など[補説§46]47.逆接48.時[補説§48]49.条件[補説§49]50.理由51.目的52.様子[補説§52] 53.程度・比較・限定54.その他の連用節[補説§54]55.連用のまとめ56.連体節[補説§56]57.名詞節[補説§57]58.引用[補説§58]59.複文のまとめ[補説§59]第3部あとがき第3部索引第4部連文60. 文のつながり61. 情報のつながり62. 文どうしの関係[補説§62](63. おわりに)第4部あとがき参考文献(詳細)まえがきこの本は日本語の文法の本です。

<转>现代日本语文法- 形容动词一、形容动词的概念和特征形容动词说明事物的性质、状态。

形容动词的词形分为词干和词尾,基本形的词尾是『だ』。

形容动词是有活用的独立词,可以单独构成谓语,也可以单独构成定语或状语。

现代日语形容动词只有五种活用形,没有命令形。

二、形容词的活用未然形推量法:表示推量活用规则:词尾『だ』变为『だろ』+推量助动词『う』明日の試験は大丈夫だろう。

→。

明天的考试不要紧吧.木村さんは親切だろう。

→。

木村先生很亲切吧.连用形(1)否定法:表示否定活用规则:词尾『だ』变为『で』+『ない』,加强语气时『で』后加『は』。

この公園は静かで(は)ない。

→这个公园不安静。

生活は豊ゆたかで(は)ない。

→生活不富裕。

(2)副词法:成为副词,修饰动词等用言 活用规则:将词尾『だ』变为『に』水を大切に使つかう。

→节约用水。

真面目まじめに勉強する。

→认真地学习。

(3)中止法:表示中止并列 活用规则:词尾『だ』变为『で』答こたえは簡単で正確せいかくだ。

→回答简单准确。

山の上の空気くうきは新鮮しんせんで爽さわやかだ。

→山上空气新鲜爽快。

(4)过去法:表示过去状况活用规则:词尾『だ』变为『だっ』+过去助动词『た』彼の日本語は下手だった。

→他以前不擅长日语。

昔は、交通が不便だった。

→以前,交通不便。

终止形终止结句活用规则:与“基本形”相同彼女の性格せいかくが穏おだやかだ。

→她的性格稳重。

飲酒運転いんしゅうんてんは危険だ。

→酒后驾车危险。

连体形连接体言作定语活用规则:词尾『だ』变为『な』それは重要じゅうような問題だ。

→那是个重要的问题。

佐藤教授きょうじゅは有名な学者がくしゃです。

→佐藤教授是有名的学者。

假定形表示假定条件活用规则:词尾『だ』变为『なら』+(ば)有能ゆうのうなら(ば)採用さいようする。

→有能力就录用。

健康なら一番幸しあわせだ。

→健康是最大的幸福。

三、形容动词的词源分类 (1)日语固有型a 、词干以『か』结尾: 静かだ(安静的) 豊かだ(丰富的)b 、词干以『らか』结尾: 柔やわらかだ(柔软的) 明あきらかだ(明确的)c 、词干以『やか』结尾: 速すみやかだ(迅速的) 爽さわやかだ(清爽的)d 、词干不规则结尾: 好きだ(喜欢的) 真面目まじめだ(认真的)盛さかんだ(旺盛的) 下手だ(拙劣的)(2)汉语型a 、汉语形容词 親切だ(亲切的) 新鮮だ(新鲜的) 簡単だ(简单的) 危険だ(危险的)b 、汉语名词+『的』 経済的だ(经济的)建設的けんせつてきだ(建设性的)汉语名词+『的』构成的形容动词,具有“…性质”、“…方面”的意义。

标准日本语中级上册第十七课本课课文(1)江戸時代にも天気予報があって、幕府の役人が、翌日の天気を予報していたそうだ。

気象観測の技術など、ほとんど無かった時代のことだから、当然、正確な予報はできない。

それなのに、予報が外れると、担当の役人は厳しく責任が追及された。

そこで、役人は責任を逃げれるために、毎日、「明日は雨が降る天気ではない」と言う予報を出していたそうだ。

この予報は、「雨が降る」を「天気」に係る言葉だと考えれば、「明日は雨が降らない」と言う意味になる。

ところが、「明日は雨が降る、天気ではない」と途中で文を区切れば、逆に「明日は雨が降る」と言う意味になる。

句読点が無ければ、どてらにも読み取れる文なのである。

したがって、翌日がどんな天気になっても、「雨が降る天気ではない」と予報しておけば、絶対に外れる心配は無いと言うわけである。

これなら、確かに責任を追及されずに済む。

うまいことを考えたものだと思うが、これはたぶん作り話だろう。

現代では、もちろんこんないい加減な予報は考えられない。

それでも以前は、天気予報といえば、足らないものの代表のように言われていたものだ。

「天気予報を信じたばかりにひどい目に遭った」と言う苦情が気象庁に殺到することもあった。

余り予報が外れるので、「江戸時代のほうが良かった」と思う予報官もいたことだろう。

しかし、最近、天気予報についての苦情はそれほど聞かれなくなった。

気象観測の技術が発達して、予報が正確になったからである。

レーダーで、雲の動きを正確に捉えることができるようになったし、地域の気象を自動的に観測する施設も、全国に整備された。

そして、それらが観測した情報を、コンピューターで分析して、即座に気象の変化を予報できるようになった。

さらに、気象衛星によって、レーダーで捉えられない広い範囲の気象も把握できるようになり、天気予報の制度は、ますます高くなった。

自然が相手だから、100%的中させるわけには行かないが、江戸時代の役人には想像もできない進歩であることは、間違いない。

日语专业八级考试文语法文学文化篇一、文语法在日语专业八级考试中,文语法是一个非常重要的考点。

要想取得好成绩,考生需要对日本文化和文法有深入的了解。

1. 文字日语的文字有汉字、平假名和片假名。

在考试中,考生需要准确地书写汉字,并且要熟悉常用的平假名和片假名。

2. 词法在文语法中,词法是一个非常重要的方面。

考生需要掌握常用动词、名词、形容词的用法,并且能够正确地使用助动词、助词等。

3. 句法句法是指句子的结构和语法。

考生需要掌握日语句子的基本结构,并且能够正确地使用谓语、主语、宾语等。

4. 时态在日语中,时态的使用非常灵活。

考生需要掌握各种时态的用法,并且能够根据上下文正确地使用适当的时态。

修辞法是指修饰语的使用和表达方式。

在文语法中,考生需要掌握常用的修饰语的用法,并且能够合理地运用修辞法来丰富自己的日语表达。

二、文学在文学篇中,考生需要对日本文学有一定的了解。

以下是一些重要的日本作家和作品。

1. 夏目漱石夏目漱石是日本近代文学的奠基人之一。

他的代表作品有《坊》、《草枕》、《我是猫》等。

2. 芥川龙之介芥川龙之介是一位以短篇小说著名的作家。

他的作品中充满了悬疑和奇幻的元素,代表作有《罗生门》、《偶然的一天》等。

3. 太宰治太宰治是一个颇有争议的作家。

他的作品以自虐和自我毁灭为主题,代表作有《人间失格》、《斜阳》等。

4. 三岛由纪夫三岛由纪夫是日本现代文学的代表人物之一。

他的作品以政治、性别、身份等问题为主题,代表作有《禁色》、《金阁寺》等。

村上春树是当代日本文学界最有影响力的作家之一。

他的作品充满了幻想和寓言的元素,代表作有《挪威的森林》、《舞舞舞》等。

三、文化了解日本的文化对于日语专业八级考试来说也非常重要。

以下是一些常见的日本文化。

1. 传统艺能传统艺能包括茶道、剑道、武士道等。

考生需要了解这些传统艺能的起源、发展以及相关的礼仪和用语。

2. 日本料理日本料理以其独特的风味和精致的制作工艺而闻名于世。

1、…であろうと、…であろうと「であろう」由「である」的未然形「ろ」加推量助动词「う」构成。

这个句型表示[无论…,无论…] [无论…还是…]。

大人であろうと、子供であろうと、みんなこの番組が好きです。

(无论是大人还是孩子,都喜欢着个节目。

)2、…だけで(いい)「だけ」起限定作用。

「だけで」后续肯定表示在某种限定情况、状态下所出现的肯定的结果。

朝ご飯は牛乳とパンだけでいい。

(早饭光牛奶和面包就行了。

)3、…なくてはならない「なくてはならない」接在动词未然形下面,表示与行为者一直无关,非做不可的事情。

[必须…] [非…不可]。

今日十一時までに帰らなくてはなりません。

(今天必须在十一点之前回去。

)4、…とよい「动词终止形+とよい」可表示建议。

也可用「といい」。

一般「とよい」用语书面语。

なにか困ったことがあったら、私に電話するとよいです。

(如有什么为难的事,可以给我来个电话。

)5、これでは…「これでは」假设若是出现前面提到的某种状态,就会出现某种结果,往往是讲话人不希望出现的结果。

返すお金はない?これでは困るなあ。

(没有钱还?这样,事情就不好办了。

)6、…にも「にも」接在动词以及动词型活用助动词之后,表示[即使…也…] [不管…都…]。

電話をかけようにも、電話番号がわかりません。

(即使想打电话也不知道电话号码。

)7、…というわけだ「というわけだ」用于说明、解释某种情形、事情的原委,类似汉语的[是这么回事]等。

三十年先だったら、定年になるまでずっとローンを支払っていかなければならないというわけですか。

(三十年后,也就是说到退休前一直要偿还贷款吗?)8、…までもない「まで」表程度。

「までもない」接在动词连体形下面,表示事情尚未达到「まで」前面动词所表示的程度。

[不必…] [用不着…] [无须…]。

こんな小さな事は院長に報告するまでもありません。

(这点小事无须向院长报告。

)9、…とされている「とされている」是词组「とする」的被动态,表示一般所公认的事实。

一、动词的概念和特征动词表示事物的动作、变化、存在。

动词终止形的词尾都是五十音图的「う段」假名。

二、动词的分类(1)动词按是否要求宾语分为:自动词:表示自发的动作或作用,本身能够完整地表示主语的动作。

他动词:需要宾语才能完整地表达主语的动作或作用。

注:日语的自动词和他动词的范围和区别以及构词法,和英语的不及物动词和及物动词有所不同。

(2)动词按构词形态和变化方式分为:A、五段变格活用动词(五段変格活用動詞(ごだんへんかくかつようどうし))B、上一段变格活用动词(上一段変格活用動詞(かみいちだんへんかくかつようどうし))C、下一段变格活用动词(下一段変格活用動詞(しもいちだんへんかくかつようどうし))D、カ行变格活用动词(カ行変格活用動詞(ぎょうへんかくかつようどうし))E、サ行变格活用动词(サ行変格活用動詞(ぎょうへんかくかつようどうし))1、五段变格活用动词(1)五段动词的概念动词的词尾只有一个假名,动词活用形的词尾变化,规则地分布在《五十音图》的あ、い、う、え、お各段上,称为五段动词或五段活用动词。

五段动词的词尾共九个,单词列举如下:流(なが)す言(い)う待(ま)つ取(と)る及(およ)ぶ読(よ)む死(し)ぬ書(か)く防(ふせ)ぐ(2)五段动词的活用未然形(1)否定法:表示否定活用规则词尾由「う段」改为「あ段」+否定助动词「ない」桜がまだ咲かない。

→樱花尚未开放。

老兵(ろうへい)は死なない。

→老兵不死。

(2)推量法:表示意志(第一人称)、劝诱(第二人称)、推量活用规则词尾由「う段」改为「お段」+推量助动词「う」一緒に歌を歌おう。

→我们一起歌唱。

学校に行こう。

→去学校吧。

(3)使役法:表示使役活用规则词尾由「う段」改为「あ段」+使役助动词「せる」学生に本を読ませる。

→让学生读书。

子供に泳がせる。

→让孩子游泳。

(4)被动法:表示被动活用规则词尾由「う段」改为「あ段」+被动助动词「れる」いつも叱(しか)られる。

→经常受到训斥。

この作品(さくひん)がみんなに広く読まれる。

→这一作品被人们广为阅读。

连用形(1)连用法:连接动词、形容词和助动词活用规则词尾由「う段」改为「い段」年賀状(ねんがじょう)を書き始める。

→开始写贺年卡。

自分の意見を言い難(にく)い。

→难以说出自己意见。

彼女は毎日ピゕノを弾きます。

→她每天弹钢琴。

(2)中止法:表示两个句子中止并列活用规则词尾由「う段」改为「い段」音楽を聞き、コーヒーを飲む。

→边听音乐,边喝咖啡。

お礼を言い、車に乗る。

→边寒暄,边上车。

(3)名词法:动词转变为名词活用规则词尾由「う段」改为「い段」防ぎが十分でない。

→防御不充分。

話しがうまい。

→擅长辞令(4)过去法:表示过去、完了活用规则词尾由「う段」改为「い段」或音变+过去助动词「た」長い文章(ぶんしょう)を書いた。

→写了长篇文章。

本を本棚にしまった。

→把书放到了书架了。

终止形终止结句活用规则与“基本形”相同彼は英語を話す。

→他说英语。

雑誌を机の上に置く。

→把杂志放在桌上。

连体形连接体言作定语活用规则与“基本形”相同日本語を話す人が少ない。

→说日语的人少。

バスを待つ人々がいっぱいです。

→等候公共汽车的人很多。

假定形表示假定条件活用规则词尾由「う段」改为「え段」+「ば」やればできる。

→若做就会。

この薬を飲めば、病気は治る。

→喝了这药,病就会好。

命令形表示命令活用规则词尾由「う段」改为「え段」早く前へ進(すす)め。

→快前进。

休め。

→稍息。

(3)五段动词的音变五段动词连用形,后接过去助动词「た」或接续助词「て、ても、たり」时,词尾要发生音变。

音变有三种:促音变、拨音变、音变。

A、促音变词尾是「う、つ、る」的五段动词连用形后接助动词「た」或助词「て、ても、たり」时,词尾变为促音「っ」言う→言い→言った(言って、言ったり)立つ→立ち→立った(立って、立ったり)取る→取り→取った(取って、取ったり)B、拨音变词尾是「ぶ、ぬ、む」的五段动词连用形后接助动词「た」或助词「て、ても、たり」时,词尾变为拨音「ん」。

拨音变时,后接的助动词或助词产生浊连,相应成为「だ、で、でも、だり」。

学ぶ→学び→学んだ(学んで、学んだり)死ぬ→死に→死んだ(死んで、死んだり)読む→読み→読んだ(読んで、読んだり)C、音变词尾是「く、ぐ」的五段动词连用形后接助动词「た」或助词「て、ても、たり」时,词尾变为「い」。

词尾是「ぐ」的五段动词「音变」时,后接的助动词或助词产生浊连。

書く→書き→書いた(書いて、書いたり)防ぐ→防ぎ→防いだ(防いで、防いだり)注:『行く』的过去法变化特殊,是『行った』,而不是『行いた』学校に行った。

○学校に行いた。

×『ある』的否定法特殊,是『ない』,而不是『あらない』。

近所(きんじょ)に図書館はない。

○近所(きんじょ)に図書館はあらない。

×★若干五段动词比较特殊,假名排列上是一段动词,但是属于五段动词,按五段动词变化。

如:知る入る陥る減る参る帰る要る限る切る[否定] 意味を知らない。

→不知意思。

[推量] 野球クラブに入ろう。

→参加棒球俱乐部吧。

[敬体] 混乱状態(こんらんじょうたい)に陥(おちい)ります。

→陷于混乱状态。

[中止] 貯金(ちょきん)が減(へ)り、借金(しゃっきん)が増える。

→存款减少,借款增加。

[过去] 寺(てら)に参(まい)った。

→参拜了寺院。

[名词] 毎晩帰りが遅い。

→每晚回来很晚。

[终止] 経験(けいけん)が要る。

→需要经验。

[假定] 私立(しりつ)大学だけに限(かぎ)れば、推薦入学者(すいせんにゅうがくしゃ)は4割(わり)に近い。

→如果仅限于私立大学,推荐入学者近40%[命令] 電話を切れ。

→关掉电话!★五段动词和一段动词发音相同,活用和书写不同(一段)変(か)える地熱(ちねつ)を電力(でんりょく)に変える。

→将地热变为电力。

(五段)帰(かえ)る故郷(ふるさと)に帰る。

→返回故乡。

(一段)着(き)る普段は着物を着ない。

→平时不穿和服。

(五段)切(き)る電源(でんげん)を切らない。

→不关电源。

2、上一段变格活用动词(1)上一段动词的概念上一段动词的词尾由两个假名构成,词尾最后一个假名是「る」,「る」前面的假名是「い段」假名。

《五十音图》竖写排列时,「い段」在「う段」上面,故称上一段动词。

(2)上一段动词的活用未然形(1)否定法:表示否定活用规则去掉「る」+否定助动词「ない」問題が起きない。

→没有出现问题。

ほとんど色が落(お)ちない。

→几乎不掉颜色。

(2)推量法:表示意志(第一人称)、劝诱(第二人称)、推量活用规则去掉「る」+推量助动词「よう」明日早く起きよう。

→明天早起吧。

もう少しここにいよう。

→在这里再呆一会儿吧。

(3)使役法:表示使役活用规则去掉「る」+使役助动词「させる」彼は彼女にそう信じさせる。

→他使她如此相信。

お母さんが子供に教育(きょういく)番組を見させる。

→母亲让孩子看教育节目。

(4)被动法:表示被动活用规则去掉「る」+被动助动词「られる」この現象(げんしょう)が人々に見られる。

→这种现象被人们所见到。

そんな言葉が信じられるか。

→那种话令人置信吗?连用形(1)连用法:连接动词、形容词和助动词活用规则去掉「る」木(こ)の葉(は)が落(お)ち始める。

→树叶开始掉了。

変化(へんか)が起き難い。

→变化难以出现。

幼稚園(ようちえん)には,可愛い動物がいます。

→幼儿园里有可爱的动物。

(2)中止法:表示两个句子中止并列活用规则去掉「る」朝は早く起き、夜は早く寝る。

→早起早睡。

必要(ひつよう)に応(おう)じ教材を選ぶ。

→应对需要选择教材。

(3)名词法:动词转变为名词活用规则去掉「る」この曲(きょく)の感じがいい。

→这首乐曲的感觉很好。

早寝早起(はやねはやお)きが一番だ。

→最好早睡早起。

(4)过去法:表示过去、完了活用规则去掉「る」+过去助动词「た」飛行機(ひこうき)が海に落(お)ちた。

→飞机坠入海里。

奇跡(きせき)を見た。

→看到了奇迹。

终止形终止结句活用规则与“基本形”相同新しい方法を試(こころ)みる。

→尝试新的方法。

学校に好きな先生がいる。

→在学校中有喜欢的老师。

连体形连接体言作定语活用规则与“基本形”相同交渉(こうしょう)に応(おう)じる態度(たいど)を示(しめ)した。

→表示出应对谈判的态度。

彼は人を見る様子(ようす)がおかしい。

→他看人的样子有些奇怪。

假定形表示假定条件活用规则将「る」改为「れ」+「ば」何を見れば分かるか。

→看什么才明白呢?要求(ようきゅう)に応(おう)じれば、問題がない。

→如果答应要求,则没有问题。

命令形表示命令活用规则将「る」改为「ろ/よ」,一般「ろ」为口语,「よ」为书面语早く起きろ。

→快起来。

先を見よ。

→看前面。

3、下一段变格活用动词(1)下一段动词的概念下一段动词的词尾由两个假名构成,词尾最后一个假名是「る」,「る」前面的假名是「え段」假名。

《五十音图》竖写排列时,「え段」在「う段」下面,故称下一段动词。

(2)下一段动词的活用未然形(1)否定法:表示否定活用规则去掉「る」+否定助动词「ない」寿司を食べない。

→不吃寿司。

他(はか)の影響(えいきょう)を受けない。

→不受其他影响。

(2)推量法:表示意志(第一人称)、劝诱(第二人称)、推量活用规则去掉「る」+推量助动词「よう」旅(たび)へ出(で)よう。

→去旅游吧。

この字の発音(はつおん)を教えよう。

→教我这个字的的读音吧。

(3)使役法:表示使役活用规则去掉「る」+使役助动词「させる」松村さんに日本語を教えさせる。

→请松村先生教日语。

先生は学生に学習計画(がくしゅうけいかく)を立(た)てさせる。

→老师让学生订立学习计划。

(4)被动法:表示被动活用规则去掉「る」+被动助动词「られる」そのことはすぐ人に忘れられる。

→那件事很快就会被人们忘掉。

食料品(しょくりょうひん)の大半(たいはん)が輸入品(ゆにゅうひん)に占(し)められる。

→进口食品占据食品的大部分。

连用形(1)连用法:连接动词、形容词和助动词活用规则去掉「る」消費文化(しょうひぶんか)が現(あらわ)れ始める。

→消费文化开始出现。

その事柄(ことがら)は忘れ難い。

→难以忘记那件事。

手術(しゅじゅつ)を受けます。

→接受手术。

(2)中止法:表示两个句子中止并列活用规则去掉「る」故郷(こきょう)を離(ばな)れ、新天地(しんてんち)に向(む)かう。

→离开故乡,走向新天地。

仕事を忘れ、旅行に行こう。

→忘掉工作,去旅行吧。

(3)名词法:动词转变为名词活用规则去掉「る」重要(じゅうよう)な知らせがある。

→有重要通知。

その症状(しょうじょう)は疲労(ひろう)の現われです。

→那种症状是疲劳的表现。

(4)过去法:表示过去、完了活用规则去掉「る」+过去助动词「た」東京から離(はな)れた。