原子的基态与激发态、电子云与原子轨道

- 格式:docx

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:11

原子结构1、根据构造原理写出1~36号元素原子的电子排布式2、核外电子的运动状态,电子云与原子轨道,基态、激发态和光谱3、泡利原理、洪特规则一、原子结构模型的演变1.1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期表2.19世纪初,道尔顿提出了近代原子学说3.1913年,丹麦科学家玻尔提出了氢原子模型4.1920年,丹麦科学家波尔提出了构造原理5.1925年,丹麦科学家波尔的“壳层”落实为“能层”与“能级”厘清了核外电子的可能状态6.1936年,德国科学家马德隆发表了以原子光谱事实为依据的完整的构造理论二、能层与能级1.能层(相当于必修中的电子层)(1)定义:核外电子按能量不同分成能层。

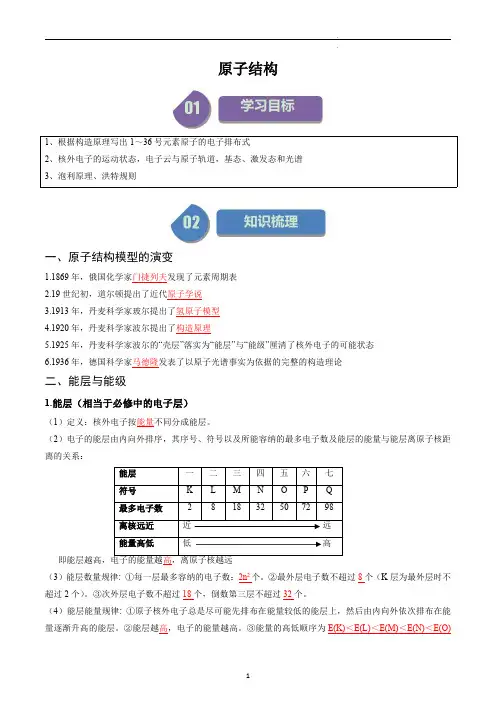

(2)电子的能层由内向外排序,其序号、符号以及所能容纳的最多电子数及能层的能量与能层离原子核距离的关系:能层一二三四五六七符号K L M N O P Q最多电子数281832507298离核远近近远能量高低低高即能层越高,电子的能量越高(3)能层数量规律:①每一层最多容纳的电子数:2n2个。

②最外层电子数不超过8个(K层为最外层时不超过2个)。

③次外层电子数不超过18个,倒数第三层不超过32个。

(4)能层能量规律:①原子核外电子总是尽可能先排布在能量较低的能层上,然后由内向外依次排布在能量逐渐升高的能层。

②能层越高,电子的能量越高。

③能量的高低顺序为E(K)<E(L)<E(M)<E(N)<E(O)<E(P)<E(Q)。

2.能级(1)定义:同一能层的电子,还被分成不同能级。

(2)表示方法:分别用相应能层的序数和字母s、p、d、f等表示。

(3)能级的符号和所能容纳的最多电子数如下表:能层12345能层符号K L M N O 能级1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f5s5p……最多电子数226261026101426 281832……2n2(4)能层与能级的有关规律①能级的个数=所在能层的能层序数②能级的字母代号总是以s、p、d、f排序,字母前的数字是它们所处的能层序数,它们可容纳的最多电子数依次为自然数中的奇数序列1,3,5,7…的2倍。

第2课时原子的基态与激发态、电子云与原子轨道[学习目标定位] 1.知道原子的基态、激发态与光谱之间的关系。

2.了解核外电子运动、电子云轮廓图和核外电子运动的状态。

一能量最低原理和原子的基态与激发态1.原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

(1)处于最低能量的原子叫做基态原子。

(2)当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(3)基态、激发态相互间转化的能量变化激发态原子基态原子吸收能量释放能量,主要形式为光2.不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,若用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,则可确立某种元素的原子,这些光谱总称原子光谱。

(1)玻尔原子结构模型证明氢原子光谱为线状光谱。

(2)氢原子光谱为线状光谱,多电子原子光谱比较复杂。

3.可见光,如灯光、霓虹灯光、激光、焰火……都与原子核外电子发生跃迁释放能量有关。

[归纳总结](1)电子按照构造原理排布(即电子优先排布在能量最低的能级里,然后依次排布在能量逐渐升高的能级里),会使整个原子的能量处于最低状态,此时为基态原子。

(2)不同元素的原子光谱都是特定的,在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。

[活学活用]1.下列说法正确的是()A.自然界中的所有原子都处于基态B.同一原子处于激发态时的能量一定高于基态时的能量C.无论原子种类是否相同,基态原子的能量总是低于激发态原子的能量D.激发态原子的能量较高,极易失去电子,表现出较强的还原性答案B解析处于最低能量的原子叫做基态原子。

电子由较低能级向较高能级跃迁,叫激发。

激发态原子的能量只是比原来基态原子的能量高。

如果电子仅在内层激发,电子未获得足够的能量,不会失去。

2.对充有氖气的霓虹灯管通电,灯管发出红色光。

产生这一现象的主要原因是()A.电子由激发态向基态跃迁时以光的形式释放能量B.电子由基态向激发态跃迁时吸收除红光以外的光线C.氖原子获得电子后转变成发出红光的物质D.在电流的作用下,氖原子与构成灯管的物质发生反应答案A解析解答该题的关键是明确基态原子与激发态原子的相互转化及其转化过程中的能量变化及现象。

第2课时能量最低原理、基态与激发态、光谱电子云与原子轨道学业要求素养对接1.知道处于不同能级的电子,在一定条件下会发生激发与跃迁。

2.知道电子的运动状态(空间分布及能量),可通过原子轨道和电子云模型来描述。

3.能结合能量最低原理、泡利不相容原理、洪特规则书写1~36号元素基态原子的轨道表示式,并说明含义。

模型认知:建立新的原子结构模型,并能说明建构思维模型在人类认识原子结构过程中的重要作用。

微观探析:能说明微观粒子的运动状态与宏观物体运动特点的差异。

[知识梳理]一、基态与激发态、光谱1.能量最低原理原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

2.基态原子与激发态原子(1)基态原子:处于最低能量的原子。

(2)激发态原子:基态原子的电子吸收能量后,电子跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(3)基态、激发态相互转化的能量变化基态原子吸收能量释放能量主要形式为光激发态原子3.光谱与光谱分析(1)光谱形成原因不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光。

(2)光谱分类(3)光谱分析在现代化学中,利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素的分析方法。

【自主思考】1.为什么原子的核外电子排布要遵循能量最低原理呢?提示能量最低原理是自然界普遍遵循的规律。

能量越低,物质越稳定,物质都有从高能量状态转化到低能量状态的趋势。

二、电子云与原子轨道1.电子云用小黑点来描述电子在原子核外空间出现的概率密度分布图,被形象地称为电子云。

2.电子云轮廓图为了表示电子云轮廓的形状,对核外电子的空间状态有一个形象化的简便描述,把电子在原子核外空间出现概率P=90%的空间圈出来,即为电子云轮廓图。

3.原子轨道(1)定义:电子在原子核外的一个空间运动状态称为一个原子轨道。

(2)形状①s电子的原子轨道呈球形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

②p电子的原子轨道呈哑铃形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

(3)各能级所含有原子轨道数目能级符号n s n p n d n f轨道数目 1 3 5 74.泡利原理和洪特规则(1)泡利原理:一个原子轨道最多只能容纳2个电子,且自旋状态相反。

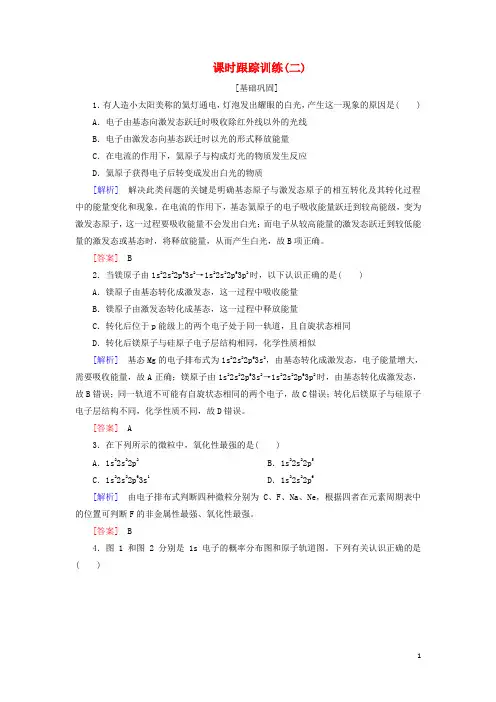

课时跟踪训练(二)[基础巩固]1.有人造小太阳美称的氦灯通电,灯泡发出耀眼的白光,产生这一现象的原因是( ) A.电子由基态向激发态跃迁时吸收除红外线以外的光线B.电子由激发态向基态跃迁时以光的形式释放能量C.在电流的作用下,氦原子与构成灯光的物质发生反应D.氦原子获得电子后转变成发出白光的物质[解析]解决此类问题的关键是明确基态原子与激发态原子的相互转化及其转化过程中的能量变化和现象。

在电流的作用下,基态氦原子的电子吸收能量跃迁到较高能级,变为激发态原子,这一过程要吸收能量不会发出白光;而电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态或基态时,将释放能量,从而产生白光,故B项正确。

[答案] B2.当镁原子由1s22s22p63s2→1s22s22p63p2时,以下认识正确的是( )A.镁原子由基态转化成激发态,这一过程中吸收能量B.镁原子由激发态转化成基态,这一过程中释放能量C.转化后位于p能级上的两个电子处于同一轨道,且自旋状态相同D.转化后镁原子与硅原子电子层结构相同,化学性质相似[解析]基态Mg的电子排布式为1s22s22p63s2,由基态转化成激发态,电子能量增大,需要吸收能量,故A正确;镁原子由1s22s22p63s2→1s22s22p63p2时,由基态转化成激发态,故B错误;同一轨道不可能有自旋状态相同的两个电子,故C错误;转化后镁原子与硅原子电子层结构不同,化学性质不同,故D错误。

[答案] A3.在下列所示的微粒中,氧化性最强的是( )A.1s22s22p2B.1s22s22p5C.1s22s22p63s1D.1s22s22p6[解析]由电子排布式判断四种微粒分别为C、F、Na、Ne,根据四者在元素周期表中的位置可判断F的非金属性最强、氧化性最强。

[答案] B4.图1和图2分别是1s电子的概率分布图和原子轨道图。

下列有关认识正确的是( )A.图1中的每个小黑点表示1个电子B.图2表示1s电子只能在球体内出现C.图2表明1s轨道呈球形,有无数对称轴D.图1中的小黑点表示某一时刻,电子在核外所处的位置[解析]A、D项,小黑点只表示概率分布;B项,电子在球体内出现机会多,在球体外也出现,但机会较少。

第2课时能量最低原理、基态与激发态、光谱电子云与原子轨道课程目标核心素养建构1.了解能量最低原理,知道基态与激发态,知道原子核外电子在一定条件下会发生跃迁产生原子光谱。

2.了解原子核外电子的运动状态,知道电子云和原子轨道,掌握泡利原理和洪特规则。

核外电子⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧运动状态⎩⎪⎨⎪⎧基态激发态光谱电子云原子轨道排布规则⎩⎪⎨⎪⎧泡利原理洪特规则洪特规则特例[知识梳理]一、基态与激发态、光谱1.能量最低原理原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

2.基态原子与激发态原子(1)基态原子:处于最低能量的原子。

(2)激发态原子:基态原子的电子吸收能量后,电子跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(3)基态、激发态相互转化的能量变化3.光谱与光谱分析(1)光谱形成原因不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光。

(2)光谱分类(3)光谱分析在现代化学中,利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素的分析方法。

【自主思考】在国庆节、元旦、春节,我们经常放焰火来庆祝,请你思考这与原子结构有什么关系呢?答案这与原子核外电子发生跃迁释放能量有关。

二、电子云与原子轨道1.电子云用小黑点来描述电子在原子核外空间出现的概率密度分布图,被形象地称为电子云。

2.电子云轮廓图为了表示电子云轮廓的形状,对核外电子的空间状态有一个形象化的简便描述,把电子在原子核外空间出现概率P=90%的空间圈出来,即为电子云轮廓图。

3.原子轨道(1)定义:电子在原子核外的一个空间运动状态称为一个原子轨道。

(2)形状①s电子的原子轨道呈球形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

②p电子的原子轨道呈哑铃形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

(3)各能级所含有原子轨道数目能级符号n s n p n d n f轨道数目 1 3 5 74.泡利原理和洪特规则(1)泡利原理:一个原子轨道最多只能容纳2个电子,且自旋状态相反。

电子自旋有顺时针和逆时针两种状态。

第2课时原子的基态与激发态、电子云与原子轨道[目标定位] 1.知道原子的基态、激发态与光谱之间的关系。

2.了解核外电子运动、电子云轮廓图和核外电子运动的状态。

一、能量最低原理和原子的基态与激发态1.原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

(1)处于最低能量的原子叫做基态原子。

(2)当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(3)基态、激发态相互间转化的能量变化基态原子吸收能量释放能量,主要形式为光激发态原子2.不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,若用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,则可确立某种元素的原子,这些光谱总称原子光谱。

(1)玻尔原子结构模型证明氢原子光谱为线状光谱。

(2)氢原子光谱为线状光谱,多电子原子光谱比较复杂。

3.可见光,如灯光、霓虹灯光、激光、焰火,,都与原子核外电子发生跃迁释放能量有关。

(1)基态原子电子按照构造原理排布(即电子优先排布在能量最低的能级里,然后依次排布在能量逐渐升高的能级里),会使整个原子的能量处于最低状态,此时为基态原子。

(2)光谱分析不同元素的原子光谱都是特定的,在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。

1.下列说法正确的是()A.自然界中的所有原子都处于基态B.同一原子处于激发态时的能量一定高于基态时的能量C.无论原子种类是否相同,基态原子的能量总是低于激发态原子的能量D.激发态原子的能量较高,极易失去电子,表现出较强的还原性答案 B解析处于最低能量的原子叫做基态原子。

电子由较低能级向较高能级跃迁,叫激发。

激发态原子的能量只是比原来基态原子的能量高。

如果电子仅在内层激发,电子未获得足够的能量,不会失去。

2.对充有氖气的霓虹灯管通电,灯管发出红色光。

产生这一现象的主要原因是() A.电子由激发态向基态跃迁时以光的形式释放能量B.电子由基态向激发态跃迁时吸收除红光以外的光线C.氖原子获得电子后转变成发出红光的物质D.在电流的作用下,氖原子与构成灯管的物质发生反应答案 A解析解答该题的关键是明确基态原子与激发态原子的相互转化及其转化过程中的能量变化及现象。

第一章原子结构与性质第一节原子结构1.1.2构造原理与电子排布式电子云与原子轨道【教材分析】本节从介绍原子的诞生,原子结构的发现历程入手,首先介绍能层、能级的概念,在原子的基态与激发态概念的基础上介绍电子的跃迁和光谱分析;然后给出构造原理并根据构造原理书写原子的核外电子排布;根据电子云与原子轨道等概念,进一步介绍核外电子的运动状态,并介绍了泡利原理、洪特规则、能量最低原理。

本节内容比较抽象,教学过程中应注意培养学生的空间想象能力、分析推理能力及抽象概括能力。

【课程目标】课程目标学科素养1.了解原子核外电子排布的构造原理。

2.能应用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布。

3.了解原子核外电子的运动状态,知道电子云和原子轨道1.宏观辨识与微观探析:通过认识原子结构及核外电子排布,知道原子核外电子的能层、能级及电子排布规律2.证据推理与模型认知:结合原子模型的演变过程,掌握原子核外电子排布的构造原理【教学重难点】教学重点:构造原理与电子排布式电子云与原子轨道教学难点:电子排布式原子轨道【教学过程】[复习回顾]上节课,我们研究了原子核外电子的排布,核外电子分层排布,同一能层有不同的能级,同时研究基态与激发态、原子光谱,这节课研究以原子光谱事实为依据的构造原理。

[思考交流](1)核外电子在能级中依据什么规律排布?(2)核外电子在能级中的排布又可以如何表示?[学生活动一]请画出1~18号元素的原子结构示意图。

结合已有的能级知识,分析核外电子在能级中的排布规律。

[学生活动二]根据核外电子在能层中的排布规律,画出K的原子结构示意图。

分析K中电子填入的能量最高的能级,并说明判断的依据。

[归纳小结]电子在能级中的排布规律--能级交错核外电子在能级中的排布顺序:3p→4s→3d随核电荷数增大,电子并不总是填满一个能层后再填入下一个能层,这种现象称为能级交错。

K、Ca的光谱学实验均表明,二者最外层填充的电子均在4s能级。

第2课时原子的基态与激发态、电子云与原子轨道[对点训练]题组一基态、激发态及光谱1.图中所发生的现象与电子的跃迁无关的是()【考点】原子的基态与激发态、光谱【题点】电子跃迁与光谱答案 D解析燃放烟火、霓虹灯、燃烧蜡烛等获得的光能都是电子跃迁时能量以光的形式释放出来导致的,而平面镜成像则是光线反射的结果。

2.以下电子排布式表示基态原子电子排布的是()A.1s22s22p63s13p3B.1s22s22p63s23p63d104s14p1C.1s22s22p63s23p63d24s1D.1s22s22p63s23p63d104s24p1【考点】原子的基态与激发态、光谱【题点】原子的基态与激发态的判断与比较答案 D解析基态核外电子排布应该是1s22s22p63s23p2,A错误;基态核外电子排布应该是1s22s22p63s23p63d104s2,B错误;基态核外电子排布应该是1s22s22p63s23p63d14s2,C错误;1s22s22p63s23p63d104s24p1符合原子核外电子排布规律,D正确。

3.某基态原子的第五电子层上只有2个电子,则该原子的第四电子层的电子数可能为()A.32B.0~8C.13D.19【考点】原子的基态与激发态、光谱【题点】原子的基态与激发态的含义答案 C解析某基态原子的第五电子层上只有2个电子,根据构造原理可知,其4s和4p能级一定是充满的,而4d能级上的电子数可以是0、1、2、5、10,所以该原子的第四电子层的电子数可能为8、9、10、13或18。

4.下列说法中正确的是()A.焰色反应是化学变化B.基态碳原子的电子排布式是1s22s12p3C.焰色反应中观察到的特殊焰色是金属原子在电子从基态跃迁到激发态时产生的光谱谱线的颜色D.同一原子处于激发态时的能量一定大于其处于基态时的能量【考点】原子的基态与激发态、光谱【题点】原子的基态与激发态、光谱的综合答案 D解析基态碳原子的电子排布式为1s22s22p2,B项不正确;焰色反应中观察到的特殊焰色是金属原子在电子从激发态跃迁到基态时产生的光谱谱线的颜色,焰色反应是物理变化,A、C 项不正确。

第2课时 原子的基态与激发态、电子云与原子轨道[目标定位] 1.知道原子的基态、激发态与光谱之间的关系。

2.了解核外电子运动、电子云轮廓图和核外电子运动的状态。

一、能量最低原理和原子的基态与激发态1.原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态,简称能量最低原理。

(1)处于最低能量的原子叫做基态原子。

(2)当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

(3)基态、激发态相互间转化的能量变化基态原子 吸收能量释放能量,主要形式为光激发态原子 2.不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,若用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,则可确立某种元素的原子,这些光谱总称原子光谱。

(1)玻尔原子结构模型证明氢原子光谱为线状光谱。

(2)氢原子光谱为线状光谱,多电子原子光谱比较复杂。

3.可见光,如灯光、霓虹灯光、激光、焰火……都与原子核外电子发生跃迁释放能量有关。

(1)基态原子电子按照构造原理排布(即电子优先排布在能量最低的能级里,然后依次排布在能量逐渐升高的能级里),会使整个原子的能量处于最低状态,此时为基态原子。

(2)光谱分析不同元素的原子光谱都是特定的,在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。

1.下列说法正确的是( )A .自然界中的所有原子都处于基态B .同一原子处于激发态时的能量一定高于基态时的能量C.无论原子种类是否相同,基态原子的能量总是低于激发态原子的能量D.激发态原子的能量较高,极易失去电子,表现出较强的还原性答案 B解析处于最低能量的原子叫做基态原子。

电子由较低能级向较高能级跃迁,叫激发。

激发态原子的能量只是比原来基态原子的能量高。

如果电子仅在内层激发,电子未获得足够的能量,不会失去。

2.对充有氖气的霓虹灯管通电,灯管发出红色光。

产生这一现象的主要原因是() A.电子由激发态向基态跃迁时以光的形式释放能量B.电子由基态向激发态跃迁时吸收除红光以外的光线C.氖原子获得电子后转变成发出红光的物质D.在电流的作用下,氖原子与构成灯管的物质发生反应答案 A解析解答该题的关键是明确基态原子与激发态原子的相互转化及其转化过程中的能量变化及现象。

在电流作用下,基态氖原子的电子吸收能量跃迁到较高能级,变为激发态原子,这一过程要吸收能量,不会发出红色光;而电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态或基态时,将释放能量,从而产生红光,故A项正确。

理解感悟光是电子释放能量的重要形式之一,日常生活中的许多可见光,如灯光、霓虹灯光、激光、焰火等都与原子核外电子发生跃迁释放能量有关。

易错提醒电子云图与电子云轮廓图不是同一个概念,电子云轮廓图实际上是电子云图的大部分区域;量子力学把电子在原子核外的一个空间运动状态称为一个原子轨道,电子云轮廓图就是我们通常所说的原子轨道图。

二、电子云与原子轨道1.原子核外电子的运动特点。

(1)电子的质量很小(9.1095×10-31kg),带负电荷。

(2)相对于原子和电子的体积而言,电子运动的空间很大。

(3)电子运动的速度很快,接近光速(3.0×108m·s-1)。

2.电子在核外空间做高速运动,不能确定具有一定运动状态的核外电子在某个时刻处于原子核外空间何处,只能确定它在原子核外各处出现的概率,得到的概率分布图看起来像一片云雾,因而被形象地称作电子云。

(1)制作电子云轮廓图是为了表达电子云轮廓的形状,对核外电子的空间状态有一个形象化的简单描述。

如1s电子云轮廓图的绘制:(2)电子云轮廓图的形状:s能级的电子云轮廓图是球形,p能级的电子云轮廓图是哑铃形。

3.量子力学把电子在原子核外的一个空间运动状态称为一个原子轨道。

(1)形状①s电子的原子轨道呈球形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

②p电子的原子轨道呈哑铃形,能层序数越大,原子轨道的半径越大。

(2)各能级所含有原子轨道数目原子轨道与能层序数的关系(1)不同能层的同种能级的原子轨道形状相同,只是半径不同。

能层序数n越大,原子轨道的半径越大。

如:(2)s能级只有1个原子轨道。

p能级有3个原子轨道,它们互相垂直,分别以p x、p y、p z表示。

在同一能层中p x、p y、p z的能量相同。

(3)原子轨道数与能层序数(n)的关系是原子轨道为n2个。

3.如图甲是氢原子的1s电子云图(即概率密度分布图),图乙、丙分别表示s、p能级的电子云轮廓图。

下列有关说法正确的是()丙A.电子云图(即概率密度分布图)就是原子轨道图B.3p2表示3p能级中有两个原子轨道C.由图乙可知,s能级的电子云轮廓图呈圆形,有无数条对称轴D.由图丙可知,p能级的原子轨道图呈哑铃形,且有3个伸展方向答案 D解析电子云是处于一定空间运动状态的电子在原子核外空间的概率密度分布的形象化描述,图甲就是电子云图(即概率密度分布图)。

由于电子云图难以绘制,所以通常把电子出现概率约为90%的空间圈出来,称为电子云轮廓图,实际上这种电子云轮廓图就是我们常说的原子轨道图,故A错误;3p2表示3p能级中容纳了两个电子,故B错误;s能级的电子云轮廓图呈球形而不是圆形,故C错误;p能级的原子轨道图呈哑铃形,有p x(沿x轴方向)、p y(沿y轴方向)、p z(沿z轴方向)三个伸展方向,并且互相垂直,D正确。

4.下列说法正确的是()A.因为p轨道是“8”字形,所以p电子是“8”字形B.能层数为3时,有3s、3p、3d、3f4个轨道C.氢原子中只有1个电子,故氢原子核外只有1个轨道D.原子轨道与电子云都是用来形象描述电子运动状态的答案 D解析p轨道呈哑铃形,是指电子出现概率高的区域,而不是电子的形状,A项错误;能层数为3时,有3s、3p、3d三个能级,共有9个轨道,B项错误;氢原子中确实只有1个电子,但轨道是人为规定的,可以是空轨道,故C项错误。

1.基态原子的核外电子排布遵循构造原理。

2.电子及其运动特点可概括为体积小、质量轻、带负电;绕核转、运动快、测不准(某时刻的位置和速度);(离核的)距离不同、能量相异、描述概率(电子在核外空间某处出现的概率,即电子云)。

3.原子轨道:同一能层,不同能级其原子轨道形状不同,数目不同;不同能层,同种能级其原子轨道形状相同,半径不同,能量不同。

1.下列关于同一种原子中的基态和激发态说法中,正确的是()A.基态时的能量比激发态时高B.激发态时比较稳定C.由基态转化为激发态过程中吸收能量D.电子仅在激发态跃迁到基态时才会产生原子光谱答案 C解析同一原子处于激发态时能量较高,较不稳定,A、B不正确;电子从能量较低的基态跃迁到能量较高的激发态时,也会产生原子光谱,D不正确。

2.当镁原子由1s22s22p63s2跃迁到1s22s22p63p2时,以下认识正确的是()A.镁原子由基态转化成激发态,这一过程中吸收热量B.镁原子由基态转化成激发态,这一过程中释放热量C.转化后位于p能级上的两个电子的能量没有发生任何变化D.转化后镁原子与硅原子电子层结构相同,化学性质相似答案 A解析由原子核外电子排布可知,内层电子没有变化,只有最外层电子由3s2变为3p2,在同一能层中,E(s)<E(p),说明电子能量增大,吸收能量,原子由基态转化为激发态。

3.以下现象与原子核外电子的跃迁有关的是()①冷却结晶②棱镜分光③激光器产生激光④石油蒸馏⑤凹透镜聚光⑥日光灯通电发光A.③⑥B.②④⑤C.①③⑤⑥D.①②③⑤⑥答案 A解析激光器、日光灯等工作过程中产生的光,都是基态原子吸收能量后核外电子跃迁到较高能级,然后电子从较高能级跃迁到较低能级的过程中释放出的光能。

石油蒸馏、冷却结晶的过程都是物质发生物理变化的过程,其中伴随的能量变化是热能的变化,棱镜分光、凹透镜聚光都是光的折射现象,而不是光的产生。

4.电子由3d能级跃迁至4p能级时,可通过光谱仪直接摄取()A.电子的运动轨迹图像B.原子的吸收光谱C.电子体积大小的图像D.原子的发射光谱答案 B解析能量E(3d)<E(4p),故电子由3d能级跃迁到4p能级时,要吸收能量,形成吸收光谱。

5.下列有关电子云和原子轨道的说法正确的是()A.原子核外的电子像云雾一样笼罩在原子核周围,故称电子云B.s轨道呈球形,处在该轨道上的电子只能在球壳内运动C.p轨道呈哑铃形,在空间有两个伸展方向D.与s电子原子轨道相同,p电子原子轨道的平均半径随能层的增大而增大答案 D解析电子云是对电子运动的形象化描述,它仅表示电子在某一区域内出现的概率,并非原子核真被电子云雾所包裹,故选项A错误;原子轨道是电子出现的概率约为90%的空间轮廓,它表明电子在这一区域内出现的机会大,在此区域外出现的机会少,故选项B错误;p轨道在空间有x、y、z3个伸展方向,故选项C错误;由于按2p、3p……的顺序,电子的能量依次增大,电子在离核更远的区域出现的概率逐渐增大,电子云越来越向更大的空间扩展,原子轨道的平均半径逐渐增大。

6.硅是重要的半导体材料,构成了现代电子工业的基础。

基态Si原子中,电子占据的最高能层符号为________,该能层具有的原子轨道数为________,电子数为________。

答案M9 4解析基态Si原子核外共有3个电子层,最高能层是M层,有4个电子。

M能层具有1个s轨道、3个p轨道和5个d轨道,共9个原子轨道。

[基础过关]题组一基态、激发态的判断1.图中所发生的现象与电子的跃迁无关的是()答案 D解析燃放烟火、霓虹灯、燃烧蜡烛等获得的光能都是电子跃迁时能量以光的形式释放出来导致的,而平面镜成像则是光线反射的结果。

2.以下电子排布式表示基态原子电子排布的是()A.1s22s22p63s13p3B.1s22s22p63s23p63d104s14p1C.1s22s22p63s23p63d24s1D.1s22s22p63s23p63d104s24p1答案 D解析基态核外电子排布应该是1s22s22p63s23p2,A错误;基态核外电子排布应该是1s22s22p63s23p63d104s2,B错误;基态核外电子排布应该是1s22s22p63s23p63d14s2,C错误;1s22s22p63s23p63d104s24p1符合原子核外电子排布规律,D正确。

3.下列说法正确的是()A.处于最低能量的原子叫作基态原子B.基态镁原子的核外电子排布式为1s22s22p63s13p1C.焰色反应是金属原子从基态跃迁到激发态时,将能量以光能的形式释放出来D.甲物质发出的白光通过低温的乙物质蒸气可得到甲物质的吸收光谱答案 A解析基态镁原子的核外电子排布式应为1s22s22p63s2,B项错误;焰色反应是金属原子从激发态跃迁到基态时,能量以光能的形式释放出来,C项错误;甲物质发出的白光通过乙物质的蒸气后,得到的是乙物质的吸收光谱,D项错误。