椎管内肿瘤CTMRI诊断

- 格式:ppt

- 大小:10.20 MB

- 文档页数:63

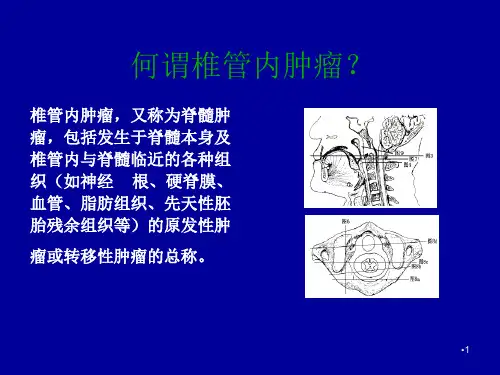

椎管内肿瘤的影像学诊断椎管内肿瘤的影像学诊断椎管内肿瘤是指生长于脊柱脊髓腔内的肿瘤,是一种较为常见的神经系统疾病。

本文将详细介绍椎管内肿瘤的影像学诊断方法,包括影像学检查、病理特征和临床诊断,以期帮助读者更好地了解和应对这种疾病。

一、椎管内肿瘤概述椎管内肿瘤是指生长于脊柱脊髓腔内的肿瘤,主要包括神经鞘瘤、神经纤维瘤、脊膜瘤等。

这类肿瘤的发病率较高,对患者的生活质量和健康状况造成严重的影响。

及早诊断和治疗对于改善患者的预后具有重要意义。

二、症状与检查椎管内肿瘤的早期症状通常较为隐蔽,患者可能会出现轻微的肢体麻木、疼痛、无力等症状。

随着病情的发展,可能会出现感觉障碍、肌肉萎缩、大小便失禁等严重症状。

在进行影像学检查之前,医生会首先关注患者的病史和症状,了解病情的发展趋势。

三、影像学诊断1、MRI检查:MRI(磁共振成像)是目前诊断椎管内肿瘤最常用的影像学方法。

它能够清晰地显示肿瘤的位置、大小、形态以及与周围组织的解剖关系,对于指导治疗方案具有重要意义。

2、CT检查:CT(计算机断层扫描)对于显示骨质变化和钙化灶更为敏感。

在某些情况下,如神经鞘瘤的钙化或脊膜瘤的骨质压迫变形,CT检查能够提供更为精确的信息。

3、脊髓造影:脊髓造影是一种直接观察脊髓内部形态的方法。

通过向椎管内注射造影剂,能够清晰地显示肿瘤对脊髓的压迫程度和位置。

4、病理学检查:在手术切除或穿刺取样后,医生会对肿瘤进行病理学检查,以确定肿瘤的细胞类型和恶性程度。

这对于制定后续的治疗方案具有指导意义。

四、治疗方案根据病情的严重程度和肿瘤的性质,医生会制定个性化的治疗方案。

大多数椎管内肿瘤需要手术治疗,通过手术切除肿瘤以减轻压迫和改善症状。

对于无法完全切除的肿瘤,可能需要结合放疗和/或化疗进行综合治疗。

五、预防措施目前没有特定的方法可以预防椎管内肿瘤的发生,但通过健康的生活方式和定期的体检,有助于降低患病风险。

此外,对于已经确诊的患者,定期随访和复查有助于及时发现病情的变化,从而采取相应的治疗措施。

椎管内肿瘤的CT表现及诊断椎管内肿瘤是指发生于椎管内各种组织的原发性和继发性肿瘤。

根据肿瘤发生部位分为髓内肿瘤,髓外硬膜内肿瘤,髓外硬膜外肿瘤和骑跨硬膜内外的哑铃型肿瘤,其中以髓外硬膜内肿瘤为多见,约占60%以上。

MRI对椎管内肿瘤的定位和定性诊断优于CT。

1 髓内肿瘤髓内肿瘤占椎管内肿瘤的10%~15%,多为神经胶质瘤,以室管膜瘤和星形细胞瘤多见,其它肿瘤少见。

肿瘤主要沿脊髓纵轴浸润性生长,脊髓多呈不规则增粗,蛛网膜下腔受压、移位、变形。

肿瘤一般生长较慢,可发生液化、坏死和囊变。

发病年龄多为20~50岁,病程相差较大,年龄越小病程越短,下面分别介绍常见的髓内肿瘤。

1.1 室管膜瘤室管膜瘤是最常见的髓内肿瘤,约占髓内肿瘤的60%。

肿瘤起源于中央管室管膜细胞或终丝等部位室管膜残留物。

1.1.1 CT表现CT平扫可见硬膜囊明显增大,形态不规则,病变处脊髓密度均匀性降低,外形不规则膨大,边缘模糊,分界欠清,肿瘤内可见坏死囊变区。

当肿瘤增大压迫邻近骨质时,可见椎管扩大,并累及椎旁组织。

增强扫描见肿瘤轻度强化或不强化,在中央管周围可见轻度强化。

瘤体实性部分因富血管性可呈结节状强化,其囊性部分则不强化。

CTM可见脊髓不规则增粗或局限性增大,两侧不对称。

肿瘤密度均匀,多为低或等密度,少数为高密度或不均匀,边界不清。

蛛网膜下腔变窄,受压移位或闭塞。

硬膜外间隙变形变窄。

延迟扫描可显示肿瘤继发的脊髓空洞。

1.1.2 诊断与鉴别诊断典型的室管膜瘤呈低密度影,脊髓不规则增粗或局限性增大,蛛网膜下腔狭窄变形或闭塞。

增强扫描肿瘤可轻度强化,并可见中央管周围轻度强化。

本病应与髓内其它肿瘤如星形细胞瘤、血管母细胞瘤等鉴别。

从发病部位、范围及增强后的表现等方面有助于鉴别。

1.2 星形细胞瘤星形细胞瘤是常见的髓内肿瘤之一,约占髓内肿瘤的30%。

肿瘤起源于脊髓星形细胞,儿童比成人多见。

1.2.1 CT表现CT平扫见脊髓不规则增粗,肿瘤可为低密度或等密度影,常累及多个脊髓节段,边界不清,邻近蛛网膜下腔狭窄。

颈椎椎管内常见肿瘤磁共振诊断要点颈椎椎管内肿瘤可分为起源于硬膜外、髓外硬膜下和髓内的病变。

在后者中,星形细胞瘤在颈椎最常见,在胸椎也有发生(尽管频率较低)。

星形细胞瘤通常横跨几个脊髓节段,几乎累及脊髓的整个横截面,在T1WI上表现为膨胀性改变。

T2WI高信号反映病变及其周围水肿。

在一定程度上,强化几乎总是存在的,尽管一些病变,特别是更多坏死的肿瘤可能仅在延迟扫描时增强(造影剂给药后30-60分钟)。

囊性病变囊壁的增强有助于将其与脊髓中其他类似的良性囊性病变区分开。

复杂的脊髓空洞也可能类似于星形细胞瘤的外观,尽管后者的边缘不太明显,并且没有脑脊液伪影。

增强MR有助于进一步区分,也应用于无明显病因(即Chiari畸形)的任何脊髓空洞的初步检查。

术后复查中,增强检查可用于区分非增强的术后变化和复发性肿瘤,后者几乎总是增强。

就鉴别诊断而言,实质性靠近颅底颈髓的强化病变可能代表脊髓缺血或梗死,尽管这在颈椎中非常罕见。

颈部星形细胞瘤最重要的鉴别诊断是室管膜瘤。

图36.1 A、B的T2和增强T1WI分别显示了一个更常见室管膜瘤的示例(在颈椎中)。

如图所示,与星形细胞瘤不同,室管膜瘤在(A) T2WI上常表现为不均匀信号,常见相关囊变。

在该特殊病例中,(B)在病变的最头部有一个(B)非增强囊变,水肿从病变向头侧和尾侧延伸,(A) T2WI显示最佳。

也可能出现中央管扩张,可能与部分梗阻有关。

在本例中,脊髓膨胀(这是特征性的),比星形细胞瘤(仅跨越C3-4)预期的更具局灶性。

尽管室管膜瘤在T1WI扫描前通常与脊髓呈等信号,但也可看到继发于亚急性出血的高信号(T1WI)或含铁血黄素沉积所致的低信号(T2WI)。

星形细胞瘤出血较少。

如前所述,受累的脊髓节段通常也比星形细胞瘤短。

对比增强可以是强烈且轮廓分明的,也可以是更不均匀的。

对于髓内肿瘤,需要记住的鉴别诊断是海绵状血管瘤▲图36.1这些血管病变通常较小且呈局灶性,见图36.2 A、B,分别在矢状位FSE T2WI和轴位GRE T2WI上显示海绵状血管瘤的特征性外观。

椎管内肿瘤首选MRI检查,既可定位又可定性,尤其在定位诊断上,MRI具有独特的优势。

椎管内肿瘤的定位诊断,按肿瘤的发生部位,椎管内肿瘤可分为:

1、髓内肿瘤:脊髓增粗,伴有囊性变及病变部位上下端脊髓空洞形成,蛛网膜下腔变窄、消失,硬膜外间隙变形是髓内肿瘤的特征;

2、髓外硬膜下肿瘤:“硬膜下征”表现为病侧蛛网膜下腔增宽,脊髓受压向健侧移位是髓外硬膜下肿瘤的共同特征;

3、硬膜外肿瘤:提示硬膜外病变的主要依据是“硬膜外征”,即肿瘤与脊髓之间T1WI可见低信号裂隙,此为硬脊膜影像及受压变窄的蛛网膜下腔。

肿瘤侧椎管内脂肪中断。

局部硬脊膜增厚。

可伴椎体及附件骨质破坏。

浅谈MRI对椎管内肿瘤诊断的价值目的探讨MRI在定位、定性诊断椎管内肿瘤中的应用价值。

方法回顾分析38例椎管内肿瘤的MRI资料。

结果髓内肿瘤8例,7例诊断正确。

髓外肿瘤30例,诊断均正确。

按解剖隔间定位诊断正确率97.3% ,定性诊断正确率75%。

结论可借助任何角度扫描,充分显示病变与周围组织的关系。

标签:椎管内肿瘤;MRI诊断椎管内肿瘤以往借助CT及脊髓造影进行定位、定性诊断较为困难。

MRI 的问世及MRI造影剂的应用,对椎管内肿瘤的发生部位及继发改变有了更深的了解,同时也为手术提供了更为详细的解剖细节,已被公认为椎管内肿瘤的最为可靠的成像方法。

本文回顾性分析38例椎管内肿瘤的MRI表现,皆在提高对椎管内肿瘤的定位、定性诊断的水平。

1资料与方法1.1一般资料本组38例,男23例,女15例,年龄10~74岁,平均38.6岁。

临床上肿瘤生长缓慢,症状较轻,就诊时常长得较大,患者均有病变部位以下肢体疼痛及感觉异常,多数有不同程度的肌力减退,极少数可合并瘫痪。

病程2月~5年。

1.2方法使用西门子0.35T永磁MRI。

常规行矢状位T2WI、T1WI、横断位T2WI、冠状FS。

增强用静脉注射15 ml 钆喷酸葡胺行矢状位、横断位、冠状位T1WI扫描,层厚4~6 mm。

2结果2.1部位颈段11例、胸段19例及腰段8例。

髓内肿瘤10例,室管膜瘤3例,星形细胞瘤7例。

髓外硬膜内肿瘤22例,神经源性肿瘤(神经鞘瘤、神经纤维瘤、神经节细胞瘤)16例,脊膜瘤4例,蛛网膜囊肿2例。

硬膜外肿瘤6例,转移瘤3例,脂肪瘤1例,海绵状血管瘤2例。

2.2 MRI表现在T1WI像上,10例呈略低信号,20例呈均匀低信号,6例呈等信号,2例呈高信号(其中1例高信号中见不规则低信号)。

T2WI像上20例呈不均匀高信号,15例呈均质高信号,3例呈等信号。

38例均行增强扫描,静脉团射15ml钆喷酸葡胺后立即扫描,其中8例均匀强化,27例不均匀强化,3例无明显强化。