简论中国少数民族新闻史_三_

- 格式:pdf

- 大小:184.04 KB

- 文档页数:2

1、试析国人对近代报刊的早期认识(1)始于禁烟时期的林则徐的译报活动,组织人员,主要是为了了解和应对敌情;对报刊传播信息的功能有一定认识,但是并没有办报的实践;(2)太平天国时期,洪仁玕是近代中国最早系统阐述自己的办报思想的,从整个国家政权结构的宏观角度,高度评价了报纸在社会结构中的重要地位,提出了设立新闻馆、设置新闻官,准买“新闻篇”等主张;参照的西方的报业模式,但在当时缺乏客观实施的条件(3)随着维新变法思潮的萌芽和兴起,创办近代报刊成为限禁知识分子的广泛要求。

王韬和郑观应最具代表性,反映了中国资产阶级维新派的爱国情怀,强烈希望报纸能够成为推动社会改革使国家走向富强的舆论工具,并有一定民主表达。

2,简述王韬对中国新闻事业的贡献王韬是我国最早的报纸之一《循环日报》的创办人,他在他发表的《倡设日报小引》、《本局日报通告》、《论日报见性于中土》等文章中论述了一下几个重要问题①论述了办报的目的与意义。

“办报立言”发展成为我国早期国人自办报刊的主要传统之一。

②论述了报纸的功能和作用。

报纸可以成为博采舆论工具;报纸可以宣扬君王恩德,朝廷政令,增进民众和上层的联络,消除隔阂,国家才能长治久安;提出可以办外文报纸,开展对外宣传;报纸可以“通外情于内”。

王涛十分强调介绍西方的国政民情,师其所长,避其所短。

③论述了新闻自由的思想,最早在国内提出了言论自由的要求,呼吁朝廷放宽言禁,允许民间创办报纸。

④论述了报纸的文风,文风应该是直抒胸臆,词达而已,开启政论式文体风格⑤论述了报纸编辑人员的条件。

王涛的办报主张,不失为出类拔萃的远见卓识,对后世也有很大影响。

他的贡献概括为:为我国政论报纸首开先河,主张变法图强,为以后“文人办报”、“文人论政”起到了先导作用;革新了晚清文风,开创了报章文体,用浅显的文章议论时政,直抒胸己见,为后来报章文体的盛行奠定了基础;对我国早期新闻学的发展做出了贡献,他倡导国人办报,主张不但中央办报,各省也要办报,要办中文报,也要办英文报。

少数民族新闻传播研究的几点思考作者:白润生来源:《新闻论坛》2018年第06期中国少数民族新闻事业兴起于20世纪初叶。

启蒙、革命、建设、改革,与中国新闻事业息息相关、携手共进。

从报刊到广播、电视、网络,从单一语言到多个语种,从民间觉醒到国家重视,中国少数民族新闻事业已形成多语种、多层次、多渠道的新闻传播体系,呈现出满园春色、欣欣向荣的发展势头。

一、少数民族新闻事业兴起与发展2014年,全国少数民族文字报纸出版103种,平均期发数117.52万份,总印数21443万份,总印张317683万份,总金额13724万元。

①全国少数民族文字期刊227种,平均期印数129.55万册,总印数1254.50万册,总印张5848.86万张,总金额6585.82万元。

②2014年,全国少数民族广播节目播出时间合计1405.83万小时,较上年增长1.91%;全国少数民族电视节目播出时间1747.61万小时,较上年增长2.46%。

2014年全国少数民族广电总收入4226.27亿元。

③从中央到地方,包括省(自治区)、地(州盟)、县(旗)共办有蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜、壮、彝、傣等20余种少数民族语言的广播电视节目。

少数民族广播电视已成为党和政府与少数民族群众的沟通桥梁和情感纽带,是我国新闻事业不可或缺的一支生力军。

二、初创时期的少数民族新闻传播研究中国少数民族新闻传播研究始于20世纪80年代中叶。

当时已有一些成果问世,创建了专门的研究机构,如成立于1981年的内蒙古新闻研究所。

内蒙古新闻研究所,当年作为全国唯一的一所省(区)级的专门研究机构,还创办了蒙古文版和汉文版的新闻业务刊物《新闻论坛》。

1988年11月上旬,中国少数民族新闻研究会(现更名为中国报协民族地区报业分会)在贵州省黔东南苗族侗族自治州首府凯里成立。

该会系全国性的新闻学术团体,并创刊《民族新闻界》(初名《民族新闻》)作为会刊。

这个研究会的影响十分广泛,尤其在新闻业界。

1、试析国人对近代报刊的早期认识(1)始于禁烟时期的林则徐的译报活动,组织人员,主要是为了了解和应对敌情;对报刊传播信息的功能有一定认识,但是并没有办报的实践;(2)太平天国时期,洪仁玕是近代中国最早系统阐述自己的办报思想的,从整个国家政权结构的宏观角度,高度评价了报纸在社会结构中的重要地位,提出了设立新闻馆、设置新闻官,准买“新闻篇”等主张;参照的西方的报业模式,但在当时缺乏客观实施的条件(3)随着维新变法思潮的萌芽和兴起,创办近代报刊成为限禁知识分子的广泛要求。

王韬和郑观应最具代表性,反映了中国资产阶级维新派的爱国情怀,强烈希望报纸能够成为推动社会改革使国家走向富强的舆论工具,并有一定民主表达。

2,简述王韬对中国新闻事业的贡献王韬是我国最早的报纸之一《循环日报》的创办人,他在他发表的《倡设日报小引》、《本局日报通告》、《论日报见性于中土》等文章中论述了一下几个重要问题①论述了办报的目的与意义。

“办报立言”发展成为我国早期国人自办报刊的主要传统之一。

②论述了报纸的功能和作用。

报纸可以成为博采舆论工具;报纸可以宣扬君王恩德,朝廷政令,增进民众和上层的联络,消除隔阂,国家才能长治久安;提出可以办外文报纸,开展对外宣传;报纸可以“通外情于内”。

王涛十分强调介绍西方的国政民情,师其所长,避其所短。

③论述了新闻自由的思想,最早在国内提出了言论自由的要求,呼吁朝廷放宽言禁,允许民间创办报纸。

④论述了报纸的文风,文风应该是直抒胸臆,词达而已,开启政论式文体风格⑤论述了报纸编辑人员的条件。

王涛的办报主张,不失为出类拔萃的远见卓识,对后世也有很大影响。

他的贡献概括为:为我国政论报纸首开先河,主张变法图强,为以后“文人办报”、“文人论政”起到了先导作用;革新了晚清文风,开创了报章文体,用浅显的文章议论时政,直抒胸己见,为后来报章文体的盛行奠定了基础;对我国早期新闻学的发展做出了贡献,他倡导国人办报,主张不但中央办报,各省也要办报,要办中文报,也要办英文报。

中国新闻史一、中国古代新闻传播的萌芽:在中国传统的传播形式中,最具影响、传播信息通道最长的有两种:1、金石碑刻:镌刻在金属青铜器具和石碑或山石上的金文和石刻文字2、写经修史:经史堪称维系中国封建社会的两大精神支柱;经是科考的惟一法定标准书目;史在中国的地位仅次于经学二、露布:A、中国古代的手写新闻B、是古代军事长官发布战报的手写新闻形式C、战国时已出现,魏晋南北朝时期已经具有军事新闻性质。

D、露布称得上是时效性强、传播广泛的一种新闻传播方式E、后世农民起义中所用的旗报、牌报等均为其演变产物。

三、邸报性质:中国古代官报的通称时间:中国古代报纸的产生至迟不晚于唐代。

内容:皇帝的起居言行、皇帝的谕旨。

官员的升迁、任免、赏罚。

臣僚的奏、疏。

其他信息。

(军事信息、社会新闻等)意义:中国最早的报纸,也是世界上最古老的报纸的之一。

四、邸报的发展:1、唐朝:进奏院的长官由地方委派,不受朝廷管辖。

2、宋朝:宋太宗下令取消了各地在京设立的进奏院,改为上都进奏院,官员由中央统一任命。

3、元朝:邸报是否中断是个疑问。

4、明朝:通政司——六科——提塘。

5、清朝:通政司——六科——提塘。

但其中的提塘,已经明确地分为了“京塘”和“省塘”。

五、邸报的价值:在当时:传播信息,尤其是政治信息,传达皇命,统一官吏思想,制约舆论,维护封建专制组织;六、非法民报——小报:性质:小报是中国新闻史上最早的民间私自发行的非法报纸。

内容:与邸报一样,主要登载皇帝的谕旨诏令,大臣的奏议、章疏、官吏的升迁任免等。

时间:约产生于北宋,盛于南宋。

意义:时效强,,打破了官报的垄断地位。

七、合法民报——京报:时间:明朝末年。

内容:与邸报无甚差别,但它也偶有一些自己采写的新闻,其中有少量的社会新闻。

特点:完全脱离朝廷官报的系统公开发行。

性质:中国新闻史上最早的合法的非官方报纸。

具有某些大众传播工具的性质。

是我国古代报纸发展的最高形式。

八、鸦片战争之前,外国传教士的办报活动:近代报刊时间:从鸦片战争前夕到1860年代鸦片战争之前,外国传教士在南洋、澳门等地共出版了六种中文报刊。

《中国新闻史》第三章国人办报活动的兴起与发展笔记整理第三章国人办报活动的兴起与发展第一节国人办报活动的兴起一、国人对早期近代报刊的认识和接触1、林则徐的新闻思想提出“探访夷情,知其虚实,始可以定控制之方”的主张,并组织专人翻译外报,将这一主张付诸实践。

2、魏源:提出“师夷长技以制夷”。

3、洪仁轩《资政新篇》:从整个国家政权结构的宏观角度着眼,高度评价了报纸在社会结构中的重要地位,提出设立新闻馆、设置新闻官、准卖“新闻篇”(即报纸)的主张。

《资政新篇》中,洪仁轩提出的办报活动的观点:1)报纸是维系中央政权、加强集中统一领导的有力工具,可以通过报纸“禁朋党之弊”及消除种种弱本强末的离心力量。

2)办报是实现民主政治的手段,可以通过报纸这一桥梁,实现太平天国领导集团和民众之间的沟通。

3)报纸具有教育民众、移风易俗的作用,可以改变社会风气。

4)报纸具有监督政府的作用,可以实行对地方政权机关和官吏的监督,可以有助于中央政府权利的加强。

4、王韬对中国新闻事业的贡献:(1)王韬的办报主张:1)论述了半包的目的及意义。

借日报立言,通过报纸来宣传其变法自强的政治主张;2)论述了报纸的功能和作用。

报纸可以使“民隐得以上达,君惠得以下逮”,“达内事于外,通外情于内”。

3)论述了新闻自由的思想。

最早在国内提出了言论自由的要求,呼吁朝廷放宽言禁允许民间创办报纸,允许报纸“指陈时事,无所忌讳”,“言之者无罪,闻之者足戒”。

4)论述了报纸的文风。

报纸的文风应该是直抒胸臆、辞达而已。

5)论述了报纸编辑人员的条件。

报纸的编辑人员应该是知识广博的“通才”,报纸的主笔“非绝伦超群者不得预其列”,他们应该品德高尚,持论公平,不得“挟私讦人,自快其忿”。

(2)王韬对后世的影响:1)他为中国政论报纸首开先河,主张变法图强,为以后“文人办报”、“文人论政”起到了引导作用。

2)革新了晚清文风,开创了报章文体,用浅显的文章议论时政,直抒胸臆,为后来报章文体的盛行奠定了基础。

关于中国新闻传播史论文范例(共3篇)本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!随着现代中国新闻事业的不断发展,我国新闻传播事业也在不断的进步。

中国新闻传播的历史源远流长,特别是近现代以来,在中国革命的各个历史时期,新闻人用如椽之笔谱写了一曲曲壮美诗篇。

下面是千里马论文网小编整理的关于中国新闻传播史论文范例,欢迎大家阅读欣赏。

第1篇:中国新闻传播史现代化手段教学漫议一、中国新闻传播史运用现代化手段教学的必要性和可行性(一)必要性中国的新闻传播事业开始于唐代,而人类的传播活动几乎是与人类同时出现的。

人类早期的传播方式之一——岩画,距今已有几万年。

岩画是什么样子?都传播了什么信息?世界上最早的报纸(唐代的进奏院状)是什么样子?它为什么被认为是报纸?由外国传教士创办的近代第一份中文期刊《察世俗每月统记传》又是什么样子?《大公报》——中国唯一超过百年的报纸,它的创刊号是什么样子?所有这些问题,如果采用传统的教学手段,很难讲解清楚。

而采用多媒体课件,把相关的图片一一播放出来,就可以一目了然,收到事半功倍之效。

中国近现代历史风云激荡,既是一部屈辱史,也是一部抗争史。

其中,新闻人的呐喊弥足珍贵。

从清末的沈荩、康有为、梁启超,到“五四”时期的陈独秀、李大钊、邵飘萍、林白水,再到抗日战争时期的朱惺公,无数新闻人前赴后继,为中华民族的解放事业奔走呼号,用鲜血和生命诠释了新闻人的职业使命。

采用多媒体课件进行教学,再配以视频资料,展示他们的照片和他们所办的报刊、播放他们从事报刊活动和生平事迹的视频,要比传统的教学方法更直观、更生动,也更容易为学生接受并留下深刻印象。

(二)可行性首先,可以利用数码相机随时随地拍摄文献、报纸、纪念地外景等照片,不放过任何机会。

比如,外出学习、参观旅游,都可以拍到有用的照片。

笔者在中国人民大学访学期间,就拍了近万张照片。

在我国近代历史中,新闻事业的发展经历了三个重要的历史阶段。

这三个阶段分别是嘉庆至光绪年间的新闻萌芽阶段、民国时期的新闻兴起阶段以及新我国成立后的新闻蓬勃发展阶段。

这三个阶段的发展轨迹和特点各不相同,但都对我国新闻事业的发展产生了重大影响。

一、新闻萌芽阶段(嘉庆至光绪年间)在清朝嘉庆至光绪年间,我国新闻事业进入了萌芽阶段。

这一时期,我国的新闻事业处于起步阶段,虽然在这段时期出现了一些传播文字信息的新型机构,如“上海申报”,但新闻传播的范围相对较窄,报刊发行数量有限。

由于当时社会制度的限制,新闻机构受到政府的广泛监管,新闻内容受到严格的审查和控制,使得新闻事业的发展受到了一定的限制。

这一阶段的特点是新闻事业的萌芽、传播范围有限、受政府监管。

二、新闻兴起阶段(民国时期)随着清朝的覆灭和民国的建立,我国的新闻事业进入了一个新的发展阶段。

在这个阶段,我国的新闻事业得到了更大程度的发展,出现了一大批新的报刊机构和新闻传媒,如《申报》、《新闻报》等,新闻传播的范围也更加广泛,新闻内容更加多元化。

与此新闻业逐渐成为一个独立的行业,新闻工作者开始形成自己的专业化团体,新闻职业化程度有了明显提高。

然而,受社会动荡和政治因素的影响,新闻媒体在这一时期仍然受到一定的政治干预和限制。

这一阶段的特点是新闻事业的兴起、传播范围扩大、专业化程度提高、受政治干预。

三、新闻蓬勃发展阶段(新我国成立后)新我国成立后,我国的新闻事业迎来了新的发展时期。

在这个阶段,我国的新闻事业得到了空前的发展,新闻传媒如雨后春笋般涌现,新闻报道的形式和内容也更加多样化和丰富。

与此新闻媒体开始逐渐摆脱政府的严格控制,新闻工作者有了更大程度的和报道空间,新闻业的职业化水平大幅提高。

新闻科技的发展也为新闻事业的发展提供了强大的支持,新闻传播的速度和范围都得到了极大的提升。

这一阶段的特点是新闻事业蓬勃发展、传播范围广泛、、专业化程度高、技术支持充足。

从这三个历史阶段来看,我国新闻事业从萌芽阶段逐步发展到兴起阶段,最终走向蓬勃发展阶段。

中国少数民族新闻传播通史《中国少数民族新闻传播通史》——《少数民族语文的新闻事业研究》中央民族大学白润生教授主持的国家社科基金项目《少数民族语文的新闻事业研究》(批准号01BXW003),最终成果为专著《中国少数民族新闻传播通史》。

课题组主要成员有:崔相哲、张鸿慰、阿斯买·尼牙孜、周德仓张巨龄、忒莫勒、益西加措、张小平、李群育。

我国少数民族新闻传播事业兴起于20世纪初叶。

进入90年代后我国少数民族新闻传播事业空前繁荣,形成较为系统、多语(文)种、多层次、多渠道的各具特色的新闻传播体系,成为我国新闻传播事业中不可或缺的组成部分。

该成果全景式地记录了中国少数民族新闻传播事业(报刊、广播、电视、网络、新闻教育与研究、队伍建设)的兴起、发展和繁荣,全面系统地挖掘和阐发了其中所蕴含的新闻传播规律。

该成果除绪论外分四编12章。

绪论论述了中国少数民族历史新闻传播学的内涵与外延、研究的历史与现状、内容与分期、研究方法等,鲜明地指出:中国历史新闻传播学是中华民族共同创造的,没有55个少数民族的新闻事业的新闻传播就不可能是一部完整的、科学的、系统而全面的史学著作。

第一编“蹒跚学步”(从远古——20世纪20年代)共三章。

该编首先总结了从先秦到唐代我国原始状态报纸产生前兄弟民族新闻传播的形态、传播方式及其特点。

在这里最具特色的是关于“少数民族之特殊信息传播方式”的研究。

其次总结少数民族文字报刊诞生前后,少数民族同胞的报刊活动及其新闻思想,论述了我国古代少数民族报业的特点。

最后阐明了我国少数民族文字报刊产生的历史背景、原因及其特点。

1905年冬,《婴报》的创办标志着我国少数民族新闻事业的诞生。

但对《婴报》的历史地位,学术界有过争鸣。

《通史》对每一质疑进行了辩证。

在未有定论的情况下,作者认为“只能承认学术界比较一致的观点,也就是说《婴报》仍然是我国最早的少数民族文字报刊。

”少数民族文字报刊兴起的主要原因是少数民族尤其是蒙、藏、维等与中原文化交流日益频繁;民族地区印刷术的改进与发展,为少数民族文字报刊的诞生和兴起奠定了物质基础;最为重要的是政治历史背景和时代发展的需要。

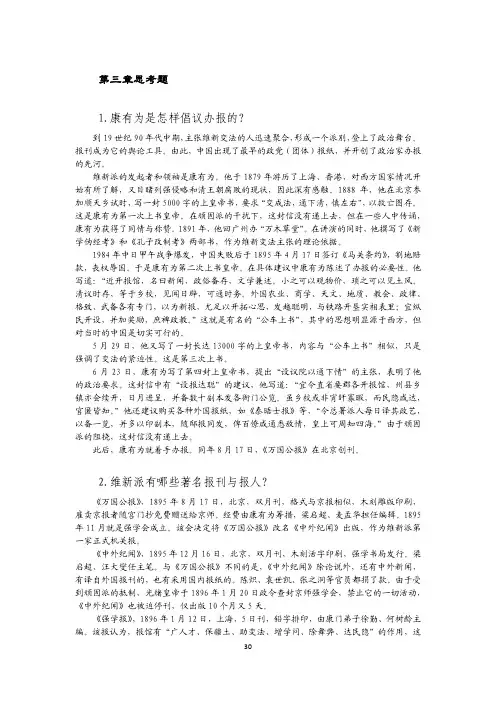

第三章思考题1.康有为是怎样倡议办报的?到19世纪90年代中期,主张维新变法的人迅速聚合,形成一个派别,登上了政治舞台。

报刊成为它的舆论工具。

由此,中国出现了最早的政党(团体)报纸,并开创了政治家办报的先河。

维新派的发起者和领袖是康有为。

他于1879年游历了上海、香港,对西方国家情况开始有所了解,又目睹列强侵略和清王朝腐败的现状,因此深有感触。

1888年,他在北京参加顺天乡试时,写一封5000字的上皇帝书,要求“变成法,通下清,慎左右”,以救亡图存。

这是康有为第一次上书皇帝。

在顽固派的干扰下,这封信没有递上去,但在一些人中传诵,康有为获得了同情与称赞。

1891年,他回广州办“万木草堂”。

在讲演的同时,他撰写了《新学伪经考》和《孔子改制考》两部书,作为维新变法主张的理论依据。

1984年中日甲午战争爆发,中国失败后于1895年4月17日签订《马关条约》,割地赔款,丧权辱国。

于是康有为第二次上书皇帝。

在具体建议中康有为陈述了办报的必要性。

他写道:“近开报馆,名曰新闻,政俗备存,文学兼述。

小之可以观物价,琐之可以见土风。

清议时存,等于乡校,见闻日辟,可通时务。

外国农业、商学、天文、地质、教会、政律、格致、武备各有专门,以为新报,尤足以开拓心思,发越聪明,与铁路开垦实相表里;宜纵民开设,并加奖励,庶裨政教。

”这就是有名的“公车上书”,其中的思想明显源于西方,但对当时的中国是切实可行的。

5月29日,他又写了一封长达13000字的上皇帝书,内容与“公车上书”相似,只是强调了变法的紧迫性。

这是第三次上书。

6月23日,康有为写了第四封上皇帝书,提出“设议院以通下情”的主张,表明了他的政治要求。

这封信中有“设报达聪”的建议,他写道:“宜令直省要郡各开报馆,州县乡镇亦会续开,日月进呈,并备数十副本发各衙门公览。

虽乡校或非宵旰寡暇,而民隐咸达,官匿皆知。

”他还建议购买各种外国报纸,如《泰晤士报》等,“令总署派人每日译其政艺,以备一览,并多以印副本,随邸报同发,俾百僚咸通悉敌情,皇上可周知四海。

论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段一、本文概述《论中国近代新闻事业发展的三个历史阶段》这篇文章旨在深入探讨中国近代新闻事业从诞生到逐渐成熟过程中所经历的三个重要历史阶段。

通过对这三个阶段的细致分析,我们可以更好地理解中国近代新闻事业在社会变革、政治动荡和技术进步等多重因素影响下的发展轨迹,以及它在推动中国社会进步、信息传播和公共舆论形成中所扮演的重要角色。

本文将首先对中国近代新闻事业的诞生背景进行概述,揭示其产生的历史必然性和社会条件。

接着,文章将重点分析中国近代新闻事业发展的三个历史阶段:第一阶段是晚清时期的新闻事业,主要探讨报纸、期刊等新闻媒介的兴起及其对社会变革的影响;第二阶段是民国时期的新闻事业,将关注新闻业在政治斗争和社会变革中的角色,以及新闻法制建设的初步尝试;第三阶段是抗日战争和解放战争时期的新闻事业,将分析战争时期新闻事业如何成为舆论战的重要武器,以及新闻业在推动民族解放和社会进步中的积极作用。

通过对这三个历史阶段的梳理和分析,本文旨在揭示中国近代新闻事业发展的内在逻辑和历史规律,为今天的新闻事业提供历史借鉴和启示。

本文也期望能够引起更多学者和从业者对中国近代新闻事业的关注和研究,共同推动新闻事业的健康发展和社会进步。

二、第一阶段:晚清时期的新闻事业(1840-1911年)晚清时期,中国的新闻事业开始崭露头角,这一阶段的新闻事业主要以外国人在华创办的报刊为主,同时也有一些中国人自办的报刊。

这一时期的新闻事业,受到了外国列强的侵略、清政府的腐败以及民族危机的加深等多重因素的影响,呈现出一种复杂而多元的发展态势。

随着鸦片战争的爆发,外国列强纷纷在中国设立租界,并在租界内创办了大量的报刊。

这些报刊以传播西方文化和价值观为主要目的,同时也对中国的政治、经济和社会生活产生了深远的影响。

其中,以《申报》《字林西报》等为代表的报刊,以其丰富的新闻内容、独特的报道视角和先进的印刷技术,吸引了大量的读者,成为了当时中国新闻事业的重要组成部分。

中国新闻史学会少数民族新闻传播史研究年会综述作者:叶鑫张波来源:《新闻论坛》2022年第04期2022年5月28日,中国新闻史学会少数民族新闻传播史研究委员会2022年会在贵州大学举行。

本次会议由贵州大学文学与传媒学院承办,围绕“民族地区新闻传播与铸牢中华民族共同体意识”这一主题展开学术探讨。

来自北京大学、清华大学、中央民族大学、西安交通大学、兰州大学、重庆大学等50余所高校的百余名学者相聚云端进行交流,在少数民族新闻传播研究的历史与现实、内挖与外拓、延续与更新等层面进行思想碰撞,为铸牢中华民族共同体意识这一重大命题提供了理论思考与现实启示。

一、少数民族新闻传播研究的历史与现实少数民族新闻传播实践有着源远流长的历史,在不同时代和不同区域会呈现出一些独特的特征。

不少与会学者进入历史深处,对少数民族新闻传播实践进行事实层面的打捞和文化层面的溯源。

北京大学新闻与传播学院教授陆地分析了昆仑文化的前世今生,指出其不仅仅对中华文化具有重要价值,同时也对亚洲文化的发展具有研究意义,有利于赋予中华文化的国际性,构建周边命运的共同体。

昆仑文化与华夏文化以及少数民族文化也在不断地融合发展,因此对于昆仑文化与周边传播问题的研究具有强大的现实意义。

兰州大学新闻传播学院教授李娟认为,“多元和合”揭示了中华民族共同体是异质元素协调一致、共同作用、良性运行下形成的“统一有机体”。

因此,我们要坚持历史唯物主义立场,处理好文化层面多样性与同一性问题,在保护多元文化积极因素的同时构建跨族群共同文化元素。

西藏民族大学新闻传播学院教授袁爱中认为,清朝将西藏、新疆、蒙古地区纳入官方报纸管理体系,体现了清朝报刊管理的自觉性、主动性和历史的进步性。

西北政法大学新闻传播学院副教授吕强和硕士生陶奕冰认为,1933年后出版的53种进步报刊,加强了新疆与内地的交流,同时也为红色新闻出版事业在新疆的发展奠定了坚实的行业基础。

武汉轻工大学管理学院讲师王灿以新西兰华侨在抗战时期创辦的《中国大事周刊》为例,指出该刊使得更多的中国人在文字与图像所构建的“跨境”之间流移,并且在这种“跨境中华”的媒介环境中逐渐增强了对于中国的情感认同,这种远程民族主义想象为新西兰华侨宣传抗战起到重要作用。

如何理解中国少数民族新闻传播史【摘要】中国少数民族新闻传播史作为中国新闻传播领域的重要组成部分,具有重要的研究意义和现实价值。

本文旨在探讨中国少数民族新闻传播的起源、特点、影响以及研究现状等方面。

通过分析中国少数民族新闻传播史的重要事件,探讨其对中国社会和文化的影响与启示。

文章还总结了中国少数民族新闻传播史的意义,展望未来研究的方向和重点。

通过对中国少数民族新闻传播史的深入研究,可以更好地理解和把握中国少数民族文化的发展脉络,促进各民族之间的交流与融合,推动中国新闻传播事业的繁荣和发展。

【关键词】中国少数民族、新闻传播史、重要性、起源、发展、特点、影响、研究现状、重要事件、影响与启示、意义、展望、结论。

1. 引言1.1 中国少数民族新闻传播史的重要性中国少数民族新闻传播史的重要性在于其承载了中国多元文化的传统和现实,反映了少数民族的生活、思想和精神世界。

少数民族是中华民族的重要组成部分,其文化和传统具有丰富多彩的特点,通过新闻传播可以更好地展现出来。

少数民族新闻传播史也是中国新闻传播史的重要组成部分,对于全面了解中国传媒发展历程具有重要意义。

在当前多元文化的背景下,了解和研究中国少数民族新闻传播史有助于增进各民族之间的理解和沟通,促进民族团结和文化交流。

通过对少数民族新闻报道的分析,可以更好地把握民族间的共同点和区别,促进民族认同和文化多样性的发展。

与此少数民族新闻传播史也反映了中国社会政治经济发展的历史变迁和文化对话,对于理解中国的历史脉络和文化传承有着重要意义。

1.2 研究中国少数民族新闻传播史的必要性中国少数民族是中国多元民族文化的组成部分,其新闻传播活动对于了解中国全貌具有重要意义。

少数民族拥有独特的历史、文化、语言和传统习俗,其新闻传播活动反映了民族间的交流与融合,是中国民族文化多样性的重要体现。

通过研究中国少数民族新闻传播史,可以更加全面地了解中国不同民族之间的相互影响与交流,有助于促进民族间的和谐发展。

彝族新闻传播史

彝族是中国的少数民族之一,拥有丰富的文化和历史底蕴。

自20

世纪初以后,随着新闻传播技术的不断发展,彝族新闻传播开始逐渐

兴起,并逐步形成了自己的特点和风格。

20世纪20年代初,由于彝族地区的落后和封闭,彝族新闻传播还处于无法发展的阶段。

但是随着新闻技术的日益发展,彝族新闻传播

开始蓬勃发展。

20世纪50年代,新中国成立后,彝族新闻传播得到了进一步发展,并形成了与其他民族不同的特色。

可以说,彝族新闻传播历来注重文化传承和宣传。

在传统文化方面,彝族新闻传播始终注重彝族文化的传承和弘扬,例如彝族歌舞和

民俗文化等。

在宣传方面,彝族新闻传播则更倾向于宣传彝族习俗、

民族自尊心等内容。

彝族新闻传播也在逐渐接轨时代,开始关注现实热点和社会问题。

例如,从上世纪80年代开始,彝族新闻媒体就开通了栏目,开展了社论、新闻评论等形式,不仅涉及政治、经济、文化等多个方面,还有

很多与现实生活有关的问题,例如卫生保健、环境保护、交通道路等。

在21世纪,随着互联网的普及,彝族新闻传播开始进入了数字化

时代。

彝族新闻媒体相继在网络上建立自己的信息平台,人们可以通

过网站、微博、微信、视频网站等多种形式了解彝族新闻。

与此同时,彝族新闻传播也开始借助网络的传播效果,将彝族文化和历史传播给

更广泛的受众,形成了一种全新的传播模式。

总的来说,彝族新闻传播历经沧桑,取得了巨大的进展,吸引了越来越多的人关注。

今后,彝族新闻传播应继续注重传承传统文化、关注现实热点和社会问题,将更多的精彩内容传递给彝族人民,为保护和发扬彝族民族文化作出积极贡献。

简论中国少数民族新闻工作者的杰出代表──穆青(三)

胡钟坚

【期刊名称】《当代传播》

【年(卷),期】1998(0)3

【总页数】3页(P14-16)

【关键词】中国少数民族;新闻工作者;新华社;穆青;党性原则;社会主义现代化;《新闻散论》;新闻报道;新闻思想;新闻事业

【作者】胡钟坚

【作者单位】广西北海市广播电视局

【正文语种】中文

【中图分类】K825

【相关文献】

1.简论中国少数民族新闻工作者的杰出代表──穆青(六) [J], 胡钟坚

2.简论中国少数民族新闻工作者的杰出代表──穆青(七) [J], 胡钟坚

3.简论中国少数民族新闻工作者的杰出代表──穆青(一) [J], 胡钟坚

4.简论中国少数民族新闻工作者的杰出代表──穆青(四) [J], 胡钟坚

5.简论中国少数民族新闻工作者的杰出代表—穆青(八) [J], 胡钟坚

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。