从动脉粥样硬化形成机制看调脂治疗策略

- 格式:ppt

- 大小:3.75 MB

- 文档页数:49

粥样动脉硬化用什么方法治疗正确

动脉硬化是一种常见的心血管疾病,临床常采用以下方法进行治疗:

1. 药物治疗:包括抗血小板药物、降脂药物、降压药物等。

抗血小板药物如阿司匹林可以减少血小板凝聚,防止血栓形成;降脂药物如他汀类药物可以降低血脂水平,减少动脉粥样斑块的形成;降压药物可以控制血压,减轻动脉压力对血管壁的损害。

2. 改变生活方式:包括戒烟限酒,保持适当体重,定期进行有氧运动,控制高血压和糖尿病等慢性病的发展,避免长时间久坐或站立。

3. 血管介入治疗:当严重的动脉狭窄或闭塞引起明显症状时,可采用血管介入治疗,包括球囊扩张术、支架植入术等,以改善血液流通。

4. 外科手术治疗:当血管病变较严重或无法通过介入治疗改善时,可能需要进行血管旁路或血管重建手术。

需要注意的是,治疗方法应根据患者具体情况而定,因此在接受治疗前,最好咨询医生的建议,制定个体化的治疗方案。

同时,患者还需维持健康的生活方式,定期检查、控制患有的慢性病,以减缓疾病进展。

动脉粥样硬化的发病机制及治疗的综述动脉粥样硬化的发病机制及治疗的综述【摘要】动脉粥样硬化是一种复杂的慢性疾病,由此引起的心血管疾病是当今社会最主要的致死和伤残疾病之一,因而对动脉粥样硬化的研究一直是医学界的热点。

现将从动脉粥样硬化的6种已知的发病机制及8种常见治疗方法进行综述,以期为临床上动脉粥样硬化的防治提供新思路。

【关键词】动脉粥样硬化;发病机制;治疗;研究进展中图分类号:R543.5 文献标识码: A 文章编号:2095-2457(2017)26-0035-002The pathogenesis and treatment of atherosclerosisLI Mei ZHAO Xue-qin WANG Tong-zhao WANG Lei*(College of Animal Science and Technology,Henan Institute of Science and Technology,Xinxiang Henan 453003,China)【Abstract】Atherosclerosis is a complex and chronic disease,and the cardiovascular disease caused by it is one of the most important lethal and disability diseases in our society.Therefore,the research on atherosclerosis has been a hot topic in medical field.Now from atherosclerosis of 6known pathogenesis and 8 kinds of common treatment methods are reviewed in order to provide a new idea for the prevention and treatment of atherosclerosis in clinical practice.【Key words】Atherosclerosis;Pathogenesis;Treatment;Research progress随着我国人民生活水平的提高和饮食习惯的改变,动脉粥样硬化已成为我国人口死亡的主要原因。

动脉粥样硬化形成机制及干预治疗进展2010年07月29日18:42来源:好医生网站山东大学齐鲁医院张运对易损斑块以及易损患者(vulnerable patients)的早期准确识别以及积极干预引起了人们的高度重视。

目前,在冠心病的一级预防上,诊断多采用血清学指标以及无创性诊断技术如多层CT、体表超声、内皮功能的检测等。

二级预防上主要集中在易损斑块以及易损患者的识别和治疗上。

1 易损斑块(Vulnerable Plaque)1.1 易损斑块、易损患者的概念“易损斑块”已经成为不稳定斑块的较为严格的术语。

所谓易损斑块是指易于形成血栓或可能迅速进展为罪犯病变的斑块[1]。

“高危斑块”、“危险斑块”和“不稳定斑块”是可以接受但不推荐的术语。

“软斑块”、“无钙化斑块”和“美国心脏病协会(AHA)IV型斑块”是不能接受的术语,建议不再采用。

虽然缺乏心血管事件的前瞻性研究证据,但研究者通过对罪犯斑块的回顾性病理学分析,仍然发现了易损斑块的多种病理类型:(1)易于破裂的易损斑块:表现为脂核增大、纤维帽变薄、巨噬细胞浸润;(2)已破裂或愈合中的易损斑块:表现为血栓形成和早期机化以及管腔的部分阻塞;(3)易于糜烂的易损斑块:表现为内皮功能严重不良、斑块中平滑肌细胞和蛋白聚糖基质增多以及斑块表面的血小板聚集;(4)已糜烂的易损斑块:表现为第3型的特征以及非阻塞性斑块表面的纤维蛋白性血栓;(5)斑块内出血的易损斑块:表现为完整的纤维帽、继发于血管再生或血管滋养管渗血的斑块内出血;(6)伴有钙化结节的易损斑块:表现为斑块内的钙化结节突入管腔;(7)严重狭窄的易损斑块:表现为管腔偏心、严重钙化和包含陈旧性血栓的慢性狭窄斑块。

研究发现易损斑块最常见的病理学类型为:“发炎的”薄帽的纤维粥样斑块(thin-cap fibroatheroma, TCFA),约占60%~70%。

另外30%~40%为蛋白多糖丰富的糜烂斑块,多发生于年轻女性。

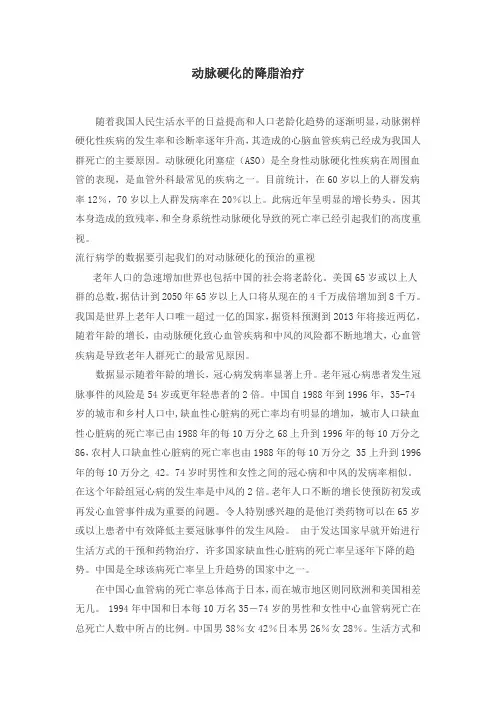

动脉硬化的降脂治疗随着我国人民生活水平的日益提高和人口老龄化趋势的逐渐明显,动脉粥样硬化性疾病的发生率和诊断率逐年升高,其造成的心脑血管疾病已经成为我国人群死亡的主要原因。

动脉硬化闭塞症(ASO)是全身性动脉硬化性疾病在周围血管的表现,是血管外科最常见的疾病之一。

目前统计,在60岁以上的人群发病率12%,70岁以上人群发病率在20%以上。

此病近年呈明显的增长势头。

因其本身造成的致残率,和全身系统性动脉硬化导致的死亡率已经引起我们的高度重视。

流行病学的数据要引起我们的对动脉硬化的预治的重视老年人口的急速增加世界也包括中国的社会将老龄化。

美国65岁或以上人群的总数,据估计到2050年65岁以上人口将从现在的4千万成倍增加到8千万。

我国是世界上老年人口唯一超过一亿的国家,据资料预测到2013年将接近两亿,随着年龄的增长,由动脉硬化致心血管疾病和中风的风险都不断地增大,心血管疾病是导致老年人群死亡的最常见原因。

数据显示随着年龄的增长,冠心病发病率显著上升。

老年冠心病患者发生冠脉事件的风险是54岁或更年轻患者的2倍。

中国自1988年到1996年,35-74岁的城市和乡村人口中,缺血性心脏病的死亡率均有明显的增加,城市人口缺血性心脏病的死亡率已由1988年的每10万分之68上升到1996年的每10万分之86,农村人口缺血性心脏病的死亡率也由1988年的每10万分之 35上升到1996年的每10万分之 42。

74岁时男性和女性之间的冠心病和中风的发病率相似。

在这个年龄组冠心病的发生率是中风的2倍。

老年人口不断的增长使预防初发或再发心血管事件成为重要的问题。

令人特别感兴趣的是他汀类药物可以在65岁或以上患者中有效降低主要冠脉事件的发生风险。

由于发达国家早就开始进行生活方式的干预和药物治疗,许多国家缺血性心脏病的死亡率呈逐年下降的趋势。

中国是全球该病死亡率呈上升趋势的国家中之一。

在中国心血管病的死亡率总体高于日本,而在城市地区则同欧洲和美国相差无几。

第七节调脂及抗动脉粥样硬化药一、概述调脂及抗动脉粥样硬化药主要用于治疗血脂异常。

血脂异常是动脉粥样硬化的主要致病因素,以动脉粥样硬化为基础的冠心病和缺血性脑卒中发病率正在升高,心脑血管病已成为我国城乡人群的第一位死亡原因。

为此,对血脂异常的防治必须及早给予重视。

将血脂长期控制于适当水平,不仅可以预防动脉粥样硬化,而且可以减轻动脉粥样斑块,减少冠心病事件。

因此,在广大人群中进行高脂血症的防治成为动脉粥样硬化防治的重要环节。

合理的饮食与生活调节对防治高脂血症极为重要。

调脂药物能部分地控制饮食治疗所不能控制的高脂血症。

(一)血脂异常的定义血脂异常通常指血浆中胆固醇和(或)甘油三酯升高,俗称高脂血症。

实际上高脂血症也泛指包括低高密度脂蛋白血症在内的各种血脂异常。

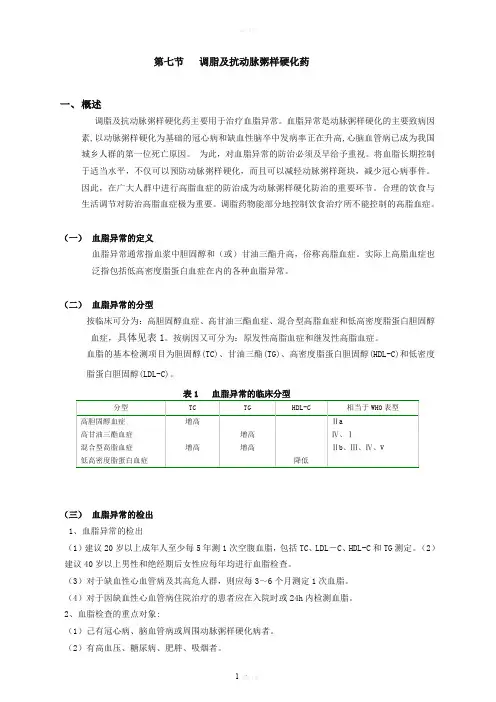

(二)血脂异常的分型按临床可分为:高胆固醇血症、高甘油三酯血症、混合型高脂血症和低高密度脂蛋白胆固醇血症,具体见表1。

按病因又可分为:原发性高脂血症和继发性高脂血症。

血脂的基本检测项目为胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。

表1 血脂异常的临床分型(三)血脂异常的检出1、血脂异常的检出(1)建议20岁以上成年人至少每5年测1次空腹血脂,包括TC、LDL-C、HDL-C和TG测定。

(2)建议40岁以上男性和绝经期后女性应每年均进行血脂检查。

(3)对于缺血性心血管病及其高危人群,则应每3~6个月测定1次血脂。

(4)对于因缺血性心血管病住院治疗的患者应在入院时或24h内检测血脂。

2、血脂检查的重点对象:(1)己有冠心病、脑血管病或周围动脉粥样硬化病者。

(2)有高血压、糖尿病、肥胖、吸烟者。

(3)有冠心病或动脉粥样硬化病家族史者,尤其是直系亲属中有早发冠心病或其他动脉粥样硬化性疾病者。

(4)有皮肤黄色瘤者。

(5)有家族性高脂血症者。

二、诊断要点(一)、血脂水平诊断标准具体见表2.表2 血脂水平诊断标准(二)病史1.现病史:(1)高脂血症本身的症状:高脂血症患者一般无自觉症状。

动脉粥样硬化的临床调脂治疗进展刘青;高燕;景赟杭【摘要】随着人民生活水平的不断提高,饮食结构的改变,高血压、冠心病、脑卒中及外周动脉血管病变等动脉粥样硬化所致的心血管疾病(CVD)已成为常见病、多发病,严重危害人类的健康及生命.此类疾病的共同病理基础是动脉粥样硬化.血脂紊乱为动脉粥样硬化的重要而独立的危险因素.如何合理有效调脂,预防及治疗动脉粥样硬化,已成为近年来临床研究的热点问题.本文主要综述治疗动脉粥样硬化及临床常用调脂药物的应用及进展.【期刊名称】《延安大学学报(医学科学版)》【年(卷),期】2015(013)001【总页数】4页(P66-69)【关键词】动脉粥样硬化;心血管疾病;调脂【作者】刘青;高燕;景赟杭【作者单位】延安大学附属医院心血管内科,陕西延安716000;延安大学附属医院心血管内科,陕西延安716000;延安大学附属医院心血管内科,陕西延安716000【正文语种】中文【中图分类】R543.5Key words:Atherosclerosis; Cardiovascular disease; Lipid regulation动脉粥样硬化是最常见、最重要的一种动脉硬化性血管疾病,它是心血管疾病中最常见的疾病,同时也是心脑血管疾病的主要致病原因[1]。

动脉粥样硬化的基本病变是动脉血管内膜的脂质沉积,大量炎症细胞浸润,内膜灶状纤维化,粥样斑块形成,致动脉血管管壁变硬、变厚,管腔狭窄甚至闭塞,从而引起心、脑、肾及外周动脉血管等相应动脉供血器官缺血改变,最终导致动脉粥样硬化性心血管疾病的发生。

由于在动脉内膜聚集的脂质外观呈黄色粥样,因此称为动脉粥样硬化。

目前该病已经成为人类的头号杀手。

在我国,动脉粥样硬化性所致的心血管疾病发病率及致死率逐渐上升,并且发病年龄有年轻化的趋势[2]。

关于动脉粥样硬化的研究进展迅速发展,先前认为它只是一种局部的节段性病变,但现在逐渐发现它属于一种慢性、渐进性的弥漫性病变[3]。

不同调脂策略与动脉粥样硬化斑块稳定性的研究的开题报告一、研究背景和意义动脉粥样硬化是一种广泛存在于成年人群中的慢性疾病,其主要表现为血管壁的斑块形成、钙化和纤维化。

血管斑块的发生和进展是引起动脉硬化的主要原因之一,它可以导致血管狭窄和血液流动障碍,进而引起心脑血管疾病、周围血管疾病等各种严重并发症。

因此,对于动脉粥样硬化斑块的预防和治疗是一项极其重要的课题。

目前,调脂治疗已成为防治动脉硬化及其并发症的重要手段之一。

临床上常用的调脂药物包括他汀类、贝特类、纤维酸类等。

然而,不同的调脂药物在降低血脂方面的效果并不相同,并且不同的药物对于动脉硬化斑块的稳定性也存在着差异。

因此,研究不同调脂策略对于动脉硬化斑块稳定性的影响,对于指导临床调脂治疗具有重要的意义。

二、研究内容和方法本研究的目的是探讨不同调脂药物对于动脉硬化斑块稳定性的影响,具体内容包括以下几个方面:1. 纳入标准:选择年龄在45岁以上,血脂异常且未接受过调脂治疗的患者,临床诊断为动脉硬化。

排除标准为其他严重心脑血管疾病、肝肾功能异常或不适合使用调脂药物的患者。

2. 数据采集:收集参与患者的基本信息以及各项生化指标、颈部及下肢血管超声数据、心脏彩超检查数据等。

3. 药物干预:根据患者的不同情况,选用不同种类的调脂药物进行治疗,分别为他汀类、贝特类和纤维酸类。

治疗周期为12个月,其中前6个月为药物治疗期,后6个月为随访期。

4. 随访评估:在治疗后的各个时间节点(3个月、6个月、9个月、12个月)进行评估,采集相关数据并对动脉硬化斑块的影像学表现进行分析,以评估不同药物的治疗效果。

三、研究意义和预期成果通过本研究的开展,可以比较各种调脂药物在降低血脂、改善血管功能、稳定动脉硬化斑块等方面的效果,从而为临床选择合适的调脂药物提供参考。

同时,研究还可以为探讨动脉硬化发病和发展的机制提供参考,同时对动脉硬化的诊断和预防也具有重要的意义。

预计本研究的成果将在学术界和临床应用中产生广泛的影响。