第三章 犯罪类型

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:7

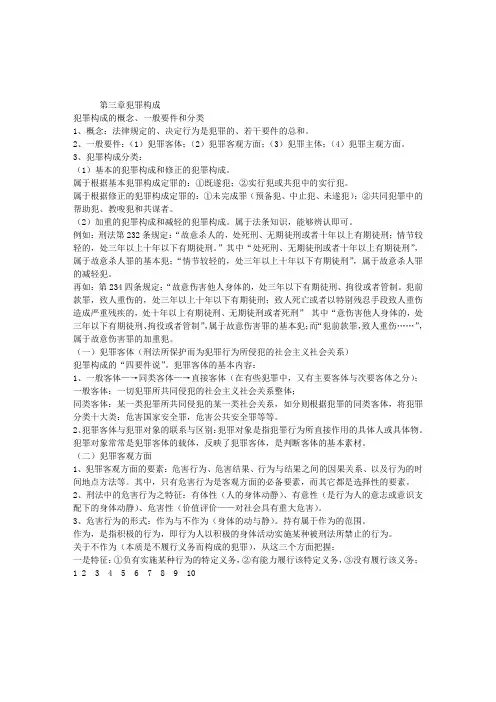

第三章犯罪构成犯罪构成的概念、一般要件和分类1、概念:法律规定的、决定行为是犯罪的、若干要件的总和。

2、一般要件:(1)犯罪客体;(2)犯罪客观方面;(3)犯罪主体;(4)犯罪主观方面。

3、犯罪构成分类:(1)基本的犯罪构成和修正的犯罪构成。

属于根据基本犯罪构成定罪的:①既遂犯;②实行犯或共犯中的实行犯。

属于根据修正的犯罪构成定罪的:①未完成罪(预备犯、中止犯、未遂犯);②共同犯罪中的帮助犯、教唆犯和共谋者。

(2)加重的犯罪构成和减轻的犯罪构成。

属于法条知识,能够辨认即可。

例如:刑法第232条规定:“故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。

”其中“处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑”,属于故意杀人罪的基本犯;“情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑”,属于故意杀人罪的减轻犯。

再如:第234四条规定:“故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑”其中“意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制”,属于故意伤害罪的基本犯;而“犯前款罪,致人重伤……”,属于故意伤害罪的加重犯。

(一)犯罪客体(刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会主义社会关系)犯罪构成的“四要件说”。

犯罪客体的基本内容:1、一般客体—→同类客体—→直接客体(在有些犯罪中,又有主要客体与次要客体之分);一般客体:一切犯罪所共同侵犯的社会主义社会关系整体;同类客体:某一类犯罪所共同侵犯的某一类社会关系,如分则根据犯罪的同类客体,将犯罪分类十大类:危害国家安全罪,危害公共安全罪等等。

2、犯罪客体与犯罪对象的联系与区别:犯罪对象是指犯罪行为所直接作用的具体人或具体物。

犯罪对象常常是犯罪客体的载体,反映了犯罪客体,是判断客体的基本素材。

(二)犯罪客观方面1、犯罪客观方面的要素:危害行为、危害结果、行为与结果之间的因果关系、以及行为的时间地点方法等。

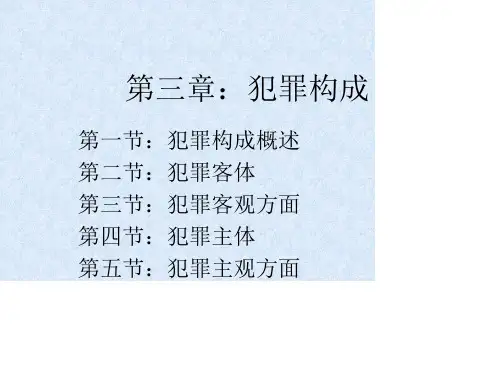

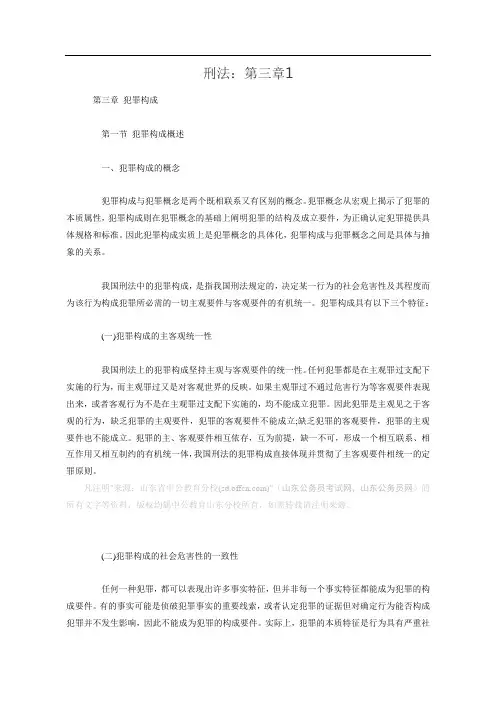

刑法:第三章1第三章犯罪构成第一节犯罪构成概述一、犯罪构成的概念犯罪构成与犯罪概念是两个既相联系又有区别的概念。

犯罪概念从宏观上揭示了犯罪的本质属性,犯罪构成则在犯罪概念的基础上阐明犯罪的结构及成立要件,为正确认定犯罪提供具体规格和标准。

因此犯罪构成实质上是犯罪概念的具体化,犯罪构成与犯罪概念之间是具体与抽象的关系。

我国刑法中的犯罪构成,是指我国刑法规定的,决定某一行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必需的一切主观要件与客观要件的有机统一。

犯罪构成具有以下三个特征:(一)犯罪构成的主客观统一性我国刑法上的犯罪构成坚持主观与客观要件的统一性。

任何犯罪都是在主观罪过支配下实施的行为,而主观罪过又是对客观世界的反映。

如果主观罪过不通过危害行为等客观要件表现出来,或者客观行为不是在主观罪过支配下实施的,均不能成立犯罪。

因此犯罪是主观见之于客观的行为,缺乏犯罪的主观要件,犯罪的客观要件不能成立;缺乏犯罪的客观要件,犯罪的主观要件也不能成立。

犯罪的主、客观要件相互依存,互为前提,缺一不可,形成一个相互联系、相互作用又相互制约的有机统一体,我国刑法的犯罪构成直接体现并贯彻了主客观要件相统一的定罪原则。

凡注明"来源:山东省中公教育分校()"(山东公务员考试网,山东公务员网)的所有文字等资料,版权均属中公教育山东分校所有,如需转载请注明来源。

(二)犯罪构成的社会危害性的一致性任何一种犯罪,都可以表现出许多事实特征,但并非每一个事实特征都能成为犯罪的构成要件。

有的事实可能是侦破犯罪事实的重要线索,或者认定犯罪的证据但对确定行为能否构成犯罪并不发生影响,因此不能成为犯罪的构成要件。

实际上,犯罪的本质特征是行为具有严重社会危害性,因此犯罪构成实质上是严重社会危害性的构成。

凡是犯罪的构成要件的事实特征理所当然地必须反映行为的社会危害性及其程度,否则对犯罪的成立是没有意义的。

能否体现行为的社会危害性及其程度,是衡量某一事实特征能否成为犯罪的构成要件的客观标准。

《刑法典》-第三编犯罪行为-案例分析,解读本文档旨在深入解读《刑法典》第三编中的犯罪行为,并通过案例分析来帮助读者更好地理解相关法律条文。

一、犯罪行为的分类根据《刑法典》第三编的规定,犯罪行为可以分为以下几类:1. 危害国家安全的犯罪行为;2. 侵犯公民个人权利和民主权利的犯罪行为;3. 侵犯财产的犯罪行为;4. 侵犯知识产权的犯罪行为;5. 危害社会秩序的犯罪行为。

二、案例分析以下是对《刑法典》第三编中几个犯罪行为的案例分析:案例一:危害国家安全罪案例描述:某公民因泄露国家机密被起诉。

解读:根据《刑法典》第三编的相关规定,泄露国家机密属于危害国家安全的行为,应当依法追究刑事责任。

案例二:侵犯公民个人权利和民主权利罪案例描述:某国家机关工作人员非法搜查公民住宅,侵犯公民隐私。

解读:根据《刑法典》第三编的相关规定,非法搜查公民住宅、侵犯公民隐私属于侵犯公民个人权利和民主权利的行为,应当依法追究刑事责任。

案例三:侵犯财产罪案例描述:某企业因盗窃罪遭受重大损失。

解读:根据《刑法典》第三编的相关规定,盗窃属于侵犯财产的行为,应当依法追究刑事责任。

案例四:侵犯知识产权罪案例描述:某商家销售假冒注册商标的商品,侵犯他人知识产权。

解读:根据《刑法典》第三编的相关规定,销售假冒注册商标的商品属于侵犯知识产权的行为,应当依法追究刑事责任。

案例五:危害社会秩序罪案例描述:某人在公共场所故意传播传染病病原体,严重危害公共卫生。

解读:根据《刑法典》第三编的相关规定,故意传播传染病病原体属于危害社会秩序的行为,应当依法追究刑事责任。

三、结语通过以上案例分析,我们可以更加清晰地了解《刑法典》第三编中犯罪行为的相关规定。

在实际生活中,我们要遵守法律法规,维护社会秩序,共同构建和谐社会。

同时,也要提高法律意识,保护自己的合法权益。

根据中国的刑法体系,刑法第三章主要涉及犯罪的实行条件和责任。

这个章节主要包括了以下几个方面:

犯罪的实行条件:刑法规定了各类犯罪的实行条件,包括故意犯罪和过失犯罪的实行条件,例如故意杀人罪、盗窃罪、抢劫罪等。

未遂犯罪:刑法还规定了未遂犯罪的实行条件和责任,即已经开始实行犯罪行为但未得逞的情况,例如未遂故意杀人罪。

准备犯罪:刑法对准备犯罪的实行条件也有相应规定,即明确表现出要实施犯罪行为但尚未开始实行的情况。

手段准备罪:涉及利用假设事实和手段为实施其他犯罪准备的行为,被称为手段准备罪。

合谋犯罪:刑法对合谋犯罪的实行条件和责任也有具体规定,即共同策划或协助实施犯罪行为的情况。

这些内容构成了刑法第三章的主要内容。

请注意,刑法在不同国家和地区可能会有所不同,以上介绍是基于中国刑法的一般情况。

如果您有具体问题或需要了解其他方面的内容,请提供更多上下文信息,我将尽力回答您的问题。

刑法分则第三章一、概述《刑法分则》是中华人民共和国的一部法律法规,主要规定了刑法的具体执行细则。

其中,第三章主要涉及刑法中的特定犯罪行为的定义、刑罚的适用和法律责任等方面的内容。

本文将对《刑法分则》第三章进行详细的解读和分析。

二、刑法分则第三章内容概述刑法分则第三章共分为三节,分别是破坏社会主义市场经济秩序犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和破坏电子信息系统犯罪。

以下将对每个节的内容进行介绍。

2.1 破坏社会主义市场经济秩序犯罪破坏社会主义市场经济秩序犯罪是指犯罪分子以非法手段扰乱、破坏社会主义市场经济秩序的行为。

该节主要包括以下几个方面的罪名和罪行:非法经营罪、巨额财产来源不明罪、走私罪、侵犯商业秘密罪等。

对于破坏社会主义市场经济秩序犯罪的处罚,我国刑法规定了相应的刑罚。

根据犯罪的性质和严重程度,刑法规定了不同的刑罚幅度,包括有期徒刑、罚金、没收财产等。

2.2 破坏金融管理秩序犯罪破坏金融管理秩序犯罪是指犯罪行为对金融管理秩序和金融市场造成危害的行为。

该节主要包括以下几个方面的罪名和罪行:伪造、出售伪造的货币、伪造、倒卖伪造的有价票证罪、骗取贷款、信用证诈骗罪等。

对于破坏金融管理秩序犯罪的处罚也是依照刑法规定的刑罚进行。

根据犯罪的情节和影响程度,刑法规定了不同的刑罚措施,包括有期徒刑、罚金、没收财产等。

2.3 破坏电子信息系统犯罪破坏电子信息系统犯罪是指犯罪行为对电子信息系统进行非法侵入、破坏、删除等行为。

该节主要包括以下几个方面的罪名和罪行:非法侵入计算机信息系统罪、非法控制计算机信息系统罪、扰乱计算机信息系统功能罪等。

破坏电子信息系统犯罪的刑罚也是根据刑法规定的刑罚进行。

根据犯罪的性质和结果,刑法规定了不同的刑罚措施,包括有期徒刑、罚金、没收财产等。

三、结语《刑法分则》第三章是我国刑法中对特定犯罪行为的具体规定,是保护社会主义市场经济秩序、金融管理秩序和电子信息系统的重要法律基础。

本文对《刑法分则》第三章的内容进行了概述和分析,希望读者能对相关犯罪行为有更加全面的了解,并增强对法律的认识和遵守。

刑法:第三章2第二节犯罪客体一、犯罪客体的概念犯罪客体,是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会主义社会关系。

社会关系就是人们在生产和共同生活活动过程中所形成的人与人之间的相互关系。

社会关系有物质的社会关系和思想的社会关系之分,它们都有可能受到犯罪行为的侵犯而成为犯罪客体。

政治、经济、思想、道德、文化等方面都存在人与人之间的关系。

但是作为犯罪客体的社会关系不是一般的社会关系,如友谊关系、借贷关系等,而是刑法第13条明确规定的那些社会关系,它们一旦为犯罪行为所侵犯,就成为犯罪客体。

犯罪客体是犯罪构成要件的必要要件。

一个行为不侵犯任何客体,就意味着不具有社会危害性,也就不能构成犯罪。

二、犯罪客体的分类在刑法学中,通常把犯罪客体分为三种,即一般客体、同类客体、直接客体。

这三者是按照犯罪所侵犯的社会关系的范围所作的不同层次的概括,是一般与特殊、整体与部分的关系。

犯罪的一般客体,是指一切犯罪所共同侵犯的客体,即我国刑法所保护的整个社会主义社会关系。

犯罪的同类客体,是指某一类犯罪所共同侵犯的客体,即刑法所保护的社会主义社会关系的某一部分或者某一方面。

犯罪的直接客体,是指某一种犯罪所直接侵犯的具体的社会主义社会关系,即刑法所保护的社会主义社会关系的某个具体部分。

例如,杀人罪的直接客体是他人的生命权利,伤害罪的直接客体是他人的健康权利,等等。

直接客体是每一个具体犯罪的构成的必要要件,是决定具体犯罪性质的重要因素。

一般来说,一种犯罪行为只直接侵犯到一种具体社会关系,如盗窃罪、杀人罪等,这叫单一客体。

但也有的犯罪行为直接侵犯到两种以上具体社会关系,如抢劫罪等,称之为复杂客体。

在复杂客体中,两种客体在案件中有主次之分,不能等量齐观。

三、犯罪客体与犯罪对象的关系犯罪客体是抽象的,它总是通过一定的载体表现出来,这一载体就是犯罪对象。

犯罪对象是指犯罪行为直接作用的物或者人。

物是一定社会关系的物质表现;而人则是一定社会关系的主体或者承担者。

刑法解析对不同犯罪行为的法律规定犯罪行为是指违反法律规定并构成犯罪的行为。

刑法是国家对犯罪行为进行规范和制裁的法律。

本文将对不同犯罪行为在刑法中的法律规定进行解析。

第一章:盗窃罪盗窃罪是指非法占有他人财物的行为。

根据刑法第二百六十四条,盗窃罪的刑罚将根据被盗财物的价值大小进行划分,分为以下几个层次:1. 财物价值在三千元以下的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。

2. 财物价值在三千元以上十万元以下的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

3. 财物价值在十万元以上的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

第二章:故意伤害罪故意伤害罪是指故意造成他人身体伤害的行为。

刑法第二百四十条对故意伤害罪的刑罚作出了相关规定:1. 故意致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑,情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

2. 故意致人死亡的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。

第三章:强奸罪强奸罪是指对女性实施非法性行为的行为。

根据刑法第二百三十五条,强奸罪的刑罚将根据情节严重程度划分为以下几个层次:1. 强奸成年人的,处三年以上十年以下有期徒刑。

2. 强奸未满十四周岁的幼女的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

3. 强奸多人或者以特别残忍手段强奸他人的,处无期徒刑或者死刑。

第四章:贩卖毒品罪贩卖毒品罪是指非法制造、运输、贩卖毒品的行为。

刑法第三百三十二条规定了贩卖毒品罪的刑罚:1. 贩卖毒品数量较大的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2. 贩卖毒品数量巨大或者组织贩卖毒品的,处死刑,并处罚金或者没收财产。

第五章:贪污罪贪污罪是指公职人员利用职务之便,侵吞、骗取公共财物的行为。

刑法第三百八十九条对贪污罪的刑罚作出了以下规定:1. 贪污数额较大的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第一节生产、销售伪劣商品罪一、生产、销售伪劣产品罪(P302)1. 4种行为:掺杂、掺假,以假充真,以次充好,以不合格产品冒充合格产品。

2. 销售金额5万。

尚未销售,货值金额15万,以未遂论处。

3. 与本节其它犯罪的法条竞合,及处理规则(择一重罪)。

4. 罪数:(1)实施生产、销售伪劣商品犯罪,同时构成侵犯知识产权、非法经营等其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

(2)实施生产、销售伪劣商品犯罪,又妨害公务罪的,数罪并罚。

二、生产、销售假药罪(P306):(1)“假药”;(2)危险犯:足以严重危害人体健康。

五、生产、销售有毒、有害食品罪(P310):行为犯第二节走私罪二、走私武器、弹药罪(P317)十一、走私普通货物、物品罪(P323)1. 走私行为(P315、P324):典型走私、变相走私、间接走私2. 走私贵重金属入境,偷逃关税数额较大(5万),也认定为走私普通货物、物品罪。

第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪八、非国家工作人员受贿罪(P331):主体身份九、对非国家工作人员行贿罪(P333)十二、签订、履行合同失职被骗罪(P335):主体身份第四节破坏金融管理秩序罪一、伪造货币罪(P338):人民币、外币二、持有、使用假币罪(P341):罪数:伪造货币罪后持有、使用的,后行为系事后不可罚,不再单独定罪。

购买假币后使用的,以购买假币罪定罪从重处罚。

出售、运输假币又使用假币的,数罪并罚。

十、非法吸收公众存款罪(P345):与贷款诈骗罪(非法占有目的)、骗取贷款罪(P344)十一、伪造、变造金融票证罪(P346):汇票、本票、支票;凭证、存单;信用证;信用卡二十九、洗钱罪(P358):(1)7种上游犯罪;(2)5种行为方式。

第五节金融诈骗罪一、集资诈骗罪(P360)二、贷款诈骗罪(P362)1. 非法占有目的2. 5种行为方式3. 主体只能是自然人,单位实施本行为以合同诈骗罪论三、票据诈骗罪(P362):汇票、本票、支票六、信用卡诈骗罪(P366)1. 信用卡(=银行卡)2. 4种行为方式,特别是恶意透支3. 盗窃信用卡并使用的,以盗窃罪论处1. 主体身份:投保人、被保险人、受益人2. 5种行为方式3. 罪数第六节危害税收征管罪一、逃税罪(《修正案(七)》修正)(P369)1. 主体:纳税人、扣缴义务人2. 行为方式3. 责任免除事由(P370)四、骗取出口退税罪(P372):罪数(与偷税罪)五、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪(P373)1. 4种虚开方式:为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开2. 罪数(刑法第208条第2款)第七节侵犯知识产权罪一、假冒注册商标罪(P378):同种商品、“相同的商标”五、侵犯著作权罪(P382):4种行为方式七、侵犯商业秘密罪(P384)1. “商业秘密”2. 4种行为方式第八节扰乱市场秩序罪五、非法经营罪(P391):4种行为方式,以及各种具体的非法经营行为七、强迫交易罪(P394):与抢劫罪的区别刑法分则第六章妨害社会管理秩序罪第一节扰乱公共秩序罪一、妨害公务罪(P446)(一)妨害公务罪的两大类四种情形1. 需暴力、胁迫方法的:阻碍国家机关工作人员、人大代表、红十字会工作人员(时间限定为自然灾害、突发事件)2. 无需暴力、胁迫方法的:阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,虽未使用暴力、威胁方法,造成严重后果(二)罪数1. 包容轻伤,不包括重伤、故杀;2. 一罪:走私、制造、贩卖、运输毒品暴力抗查;暴力抗拒运送偷越国边境3. 数罪:暴力抗拒缉私、制售伪劣产品三、招摇撞骗罪(P450)1. 冒充国家机关工作人员(包括人民警察),冒充其他人员不构成本罪。

第三章犯罪类型第二节不同动机的犯罪类型不同动机的犯罪,其犯罪的心理结构特征和犯罪行为特征具有各自不同的特点。

以下我们将从物欲型动机犯罪、性欲型动机犯罪、情绪型动机犯罪、信仰型动机犯罪和集合型动机犯罪的心理结构和犯罪行为特征加以介绍。

一、物欲型动机犯罪物欲型动机犯罪是指为了满足衣、食、住、行等方面的物质需要,或者为了聚敛财富而引起的犯罪行为。

随着社会物质资料的生产水平和劳动产品分配方式的改变,随着社会文化、科技的发展,犯罪的起因、手段、侵害的对象、犯罪者的心理状态都在不断地变化着。

目前,温饱满足了→盗窃抢劫↓;而获取钱财,追求享乐→盗窃、抢劫、诈骗、赌博、走私、行贿、受贿、贪污↑。

(一)物欲型动机犯罪的心理结构特征1.明显的利己主义此类犯罪人个性中存在着严重的利己主义的倾向,把自己的利益,特别是物质利益看得高于一切,对社会公共利益、他人利益漠不关心,他们认为,人性都是自私的,信奉“人不为已,天诛地灭”的信条。

2.畸形的享乐主义司法实践表明,我国目前大量的财产犯罪并不是因为生活困难,而是为了享乐,他们认为,有了金钱就有了一切,为了金钱就要不顾一切。

3.膨胀的物质占有欲是这一类型犯罪的需要特征。

犯罪人对物质利益的无止境追求,使得他们贪得无厌,大量聚敛财富。

4.强烈的虚荣心受犯罪个体虚荣心的影响,犯罪人总是希望获得他人的注意与羡慕→这是自尊心过度,变态性发展的表现。

5.意志薄弱少数国家干部曾有过艰苦创业的优秀表现,但在市场经济的负面影响下→不能控制对金钱的贪欲→从小贪到大贪→是终沦为巨贪;另外,青少年犯罪人→往往因意志薄弱→受犯罪团伙的引诱、教唆→走上犯罪道路;而刑满释放人员→改造期间曾洗手不干→但在财物诱惑下→重新犯罪。

6.不良行为习惯物欲犯罪者中,不少人在少年时期就沾染上了不良行为习惯,如贪占小便宜、小偷小摸等。

以后进一步发展→形成物欲型犯罪。

(二)物欲型动机犯罪的行为特征1.根据犯罪行为手段的多样性是否需要较高的智力水平,可分为智能性手段犯罪(贪污、诈骗等);非智能性犯罪(抢劫、抢夺等)2.根据作案手段的技能性智能化、技巧化→现代化的交通、通讯工具、计算机→精心设计作案方式→增加了侦查工作的难度→如伪造身份证和各种信用卡→难查找,此外,麻醉抢劫、军警抢劫等。

3.作案习惯的顽固性由于犯罪的成功对其犯罪的心理起到了强化作用→金钱欲望越来越强烈→犯罪行为不断重复→逐渐形成顽固的犯罪习惯。

几种主要的物欲型动机犯罪心理结构特征(一)盗窃犯罪人的心理特征所谓盗窃犯罪是指以非法占有为目的,私密窃取公私财物,数额较大的行为。

1.盗窃犯罪人的心理特征(1)错误、消极的认识特征:他们自以为凭借他们的盗窃经验和技术,可以保证自己的犯罪行为既有收益又很保险。

因此,惯犯、累犯所形成的较稳固的犯罪观。

(2)恐惧与兴奋并存的情绪特征:盗窃是一种秘密方式的犯罪行为,往往犯罪有怕被人发现的恐惧情绪,初犯、偶犯表现明显。

尽管如此,他们一见到所需之物,十分兴奋,盗窃得手后,会禁不住流露喜悦之情。

(3)相对简单的动机构成:物欲动机→是贪占欲望+主观懒惰因素的有机结合;青少年犯罪中→好奇心+追求刺激+“哥儿们义气”→构成盗窃行为动机。

(4)熟练的盗窃技能:具备作案的某种能力和技能(撬锁、开锁、割包、掏兜)→在持续犯罪活动中得到巩固强化→加强其盗窃犯罪的动力定型与顽固特性→是阻碍盗窃罪犯主动接受教育与改造的重要原因。

(5)不良的性格与习惯:懒惰性、好逸恶劳、习惯于不劳而获而生存,例如,贪小便宜、小偷小摸。

因此,懒惰性+小偷小摸习惯→盗窃犯。

除了盗窃技能外,他们一般缺少其它生活技能→以至形成难以改变的犯罪恶习。

(6)薄弱的意志力:他们抑制犯罪冲动的意志薄弱→遇犯罪诱因→很难抑制自己的犯罪冲动。

男性盗窃犯中,最为明显的是“低遵从性”→即不愿克制自己的行为来服从社会规则和社会道德规范。

(7)严重的侥幸心理:此是犯罪人以身试法的重要精神支柱。

屡次犯罪的得逞→又强化了他们的侥幸心理。

(二)抢劫犯罪人的心理特征抢劫犯是指以暴力、胁迫或其他方法,强行非法占有公私财物的行为。

此是侵犯财产犯罪中社会危害最大的犯罪→也是具有暴力性,威胁性的物欲型动机犯罪→不仅侵犯公私财物,而且危害人身安全→是严厉打击的重点对象。

从季节上看——春秋两季少,冬夏两季多;从时间上看——夜间抢劫多,白天抢劫少;从地域上看——城市抢劫多,农村抢劫少,(前者中荒僻的街道,城乡结合部、公共场所,银行、商店是抢劫案的易发点。

抢劫案件可分为预谋和突发两种。

突发→有偶发性、情境性、年轻人作案多);从作案人数上看——有单独抢劫、结伙抢劫和集团抢劫;从作案形式上看——有入室抢劫、拦路抢劫。

抢劫犯的心理特征有哪些呢?1.野蛮的英雄观——这种反社会的野蛮英雄观认为,只要不怕死,心狠手辣,大胆亡命,就是“勇敢”。

鼓吹“只要钱到手,休管人死活”。

使得一些抢劫犯的犯罪意识更加严重→专门实施以巨额财物为目标的重大抢劫和特大抢劫。

2.暴躁兴奋的性格——抢劫犯大多性情暴躁,情绪不稳定,行为莽撞→其行为有明显的冲动性与攻击性强。

3.复杂的动机特征——大多数物欲动机;少数是非物欲动机→他们并不在意所得财产的多少,而是在于从抢劫活动中受到强烈的刺激(未成年人中多,如出于好奇心,出于恶作剧心理抢劫老人、妇女、儿童、残疾人的财物等)。

(三)诈骗犯罪心理结构特征诈骗犯罪是指以虚构事实或隐瞒真相的欺诈方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

其特点:以欺诈方法使被害人产生错误的知觉→把财物主动交给行为人→这是诈骗罪不同于抢劫、盗窃等罪的主要特征。

诈骗犯罪者的心理特征:1.高自我评价的认识特征——他们往往认为行骗不如杀人、放火凶狠,但却是一本万利→自以为手段高明,难以被识破→使之连续行骗,直至露出马脚→陷入法网。

2.虚假性与狡诈性的个性倾向——他们需要假装自己的真实面目和意图,惯于利用各种狡诈手段,取得被害人的信任。

其虚假性——表现在行骗时,能应对自如地回答被害人的提问,能够过分地夸张炫耀而神色不变;其狡诈性——表现在能成功地揣度被害人的心理状态和急切需要,及时地调整自己的言行,随机应变,以达到犯罪目的。

3.高冒险性的个性特征——他们沉迷于无本万利的犯罪活动,自恃手段高明,不断地以新的圈套、花招,使被害人上当受骗。

4.稳定的情绪特征——他们在犯罪行为实施之前——之中——事后,都没有明显的情绪情感色彩→使人们很难以从外部言行中发现其犯罪或可能犯罪的痕迹。

5.形成一定的诈骗习惯——惯犯、累犯,受其犯罪心理动力定型的影响,伪装性、选择对象性方面存在习惯性特点,有的冒充国家干部或军人,有人利用人的同情心,有的一贯以妇女为诈骗对象。

(四)贪污、受贿犯罪心理结构特征贪污罪——是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取,骗取或者以其他非法手段谋取公私钱财。

此带有欺诈性和隐蔽性。

受贿罪——是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或非法收受他人财物,为他人谋取私利的行为。

这两种犯罪人有如下共同的心理特点:1.错误的社会心理——“有权不用,过期作废”等错误的社会心理,是他们灵魂深处蕴藏着的以权谋私与金钱至上的错误信条。

2.复杂的动机冲突——在动机斗争的过程中,他们寻找种种“合理化”的理由来进行自我安慰,减少或解脱心理压力。

3.消极的职业人格特征——所谓职业人格是指个人的职业环境对其人格造成的影响。

贪污、受贿的犯罪人通常具有消极的职业人格特征,即金钱至上的价值观,对国家、人民利益的错误态度,惯于利用职务之便,富于心计、善用手段,灵活多变,狡猾奸诈等。

4.职务优越感——由于职务的关系,这些人具有许多的经验和技能——形成了广泛的交往关系。

二、性欲性犯罪的心理特征性欲性犯罪的心理特征(一)歪曲的性意识、性观念犯罪人错误的性意识——一是过分夸大的意义,把性视为人生中最重要的事;二是无视性爱的社会意义和美学价值,达到性满足;三是热衷于用暴力、胁迫或其他手段满足性需要。

(二)腐朽的人生观与世界观一方面有极端利己主义倾向,以自我为中心,个人欲望十分强烈,把满足性欲看得至高无上。

以此来确定目的和选择行为;另一方面,追求低级的人生情趣,如黄色书刊、影像制品。

(三)犯罪动机特征满足性欲;有侵犯的欲望,为满足暴虐的心理;以报复,发泄仇恨,报复他人而为;出于好奇心,追求性刺激的需要。

(四)性欲性犯罪的情感特征情绪不稳定,易受外界刺激影响。

犯罪人实施犯罪前,情绪兴奋激动,理智丧失;犯罪实施过程中,兴奋中心集中在性欲或性刺激的满足上,而很少考虑行为的后果,常以慌乱、野蛮有动作摧残被告害人;犯罪实施后,情绪相当复杂,既有满足后的快感,又有实施犯罪后的恐惧与紧张。

此外,犯罪人在情绪方面缺乏修养,不顾他人的感情和痛苦,为了寻欢作乐,不惜给他人带来严重的后果。

(五)消极的意志品质表现为无法抑制自己的性欲,经不住外界性刺激的引诱,为了达到满足淫欲的目的,行为具有挑衅性,侵犯性。

(六)利用被害人的心理利用女性的恐惧和软弱;利用女性追求享乐的心理;利用女性有求于人的心理;利用女性的隐私和劣迹(通奸、不正当的男女关系);利用女性患精神病。

三、情绪型动机犯罪情绪型动机犯罪,是指心理或心理社会的动机,是以非生理变化为特征,以社会交往需要为基础的动机,是一种带有感情色彩的犯罪行为。

情绪型动机犯罪人的心理特征(一)异常的自尊心理水平心理偏激;过高的自尊心水平或自尊心过低,自卑感过强。

(二)消极的情绪情感水平1.情绪情感不稳定——时常被情绪、情感所困扰或感情用事或情绪情感在短时间内变化快、易兴奋、易被激怒,情绪暴发性强,遇到外界强烈的刺激和挫折时,产生越轨行为。

2.高强度性→消极的情绪情感具有较高的强度→常常经历着消极的情绪体验。

(1)激情型犯罪人→经历消极而强烈的情绪,愉快时难以→忍受会迅→速地做出侵犯性、攻击性反应。

(2)非激情型犯罪人对待→消极的情绪、情感能忍→受一段时间当其→极累到难以忍受的程度时→爆发出来。

3.缺乏原则的情感倾向性→在利己主义心理支配下→个人情感总是倾向那些与自己利益有关的生活锁事→情感范围狭隘→极与他人发生冲突,或者因亲情、友情而丧失原则→包庇亲友,或帮助他们窝脏、销脏。

4.情感的肤浅性→犯罪人容易受某种社会文化的影响,或受个体年龄特征支配而产生肤浅的情感表现→促成无节制的、破坏规范的行为。

(“哥儿们义气、“迷恋”、“狂热之情”)情绪型动机犯罪的行为特征盲目性、冲动性、戏虐性、情绪性、残暴性的特征几种主要的情绪型犯罪的心理特征(一)反社会情感的犯罪→出现违背社会需要和利益的情感(二)挫折情绪状态的犯罪→有不良情绪倾向,易被激怒和控制力差→在挫折状态下→有较强的消极情绪体验→如不及时缓解和转移→会转向外部攻击反应,一方面直接指向阻碍目标的人和事;另一方面有可能出现转向攻击(如“替罪羊”)(三)激情犯罪心胸狭窄,认知水平低下,遇到极小挫折,也可能勃然大怒,或痛不欲生,悲观失望。