学前儿童心理学--认知的发展(感知觉、记忆、思维)

- 格式:ppt

- 大小:6.82 MB

- 文档页数:112

适应两种3.感觉的对比感觉的对比是指感受器接受不同刺激而使感受性发生变化的现象。

它分为同时对比和相继对比。

(1)同时对比:不同刺激同时作用于同一感受器时产生同时对比现象。

例如“月明星稀”明暗同时对比图如图2-1所示。

明暗同时对比图(2)相继对比:当不同刺激先后作用于同一感受器时产生的对比现象。

例如:吃糖后再吃苹果,会觉得苹果很酸;吃了苦药后,喝白开水都会觉得水很甜。

研究对比现象有重要的意义。

在教学中充分利用对比现象组织教学,能够提高教学效果和学生的学习效率。

4.感受性的训练人的感受性可以通过实践活动得到提高,由于职业的训练或实践活动的需要对某种感觉作长期、精细的训练,能使感受性大大地提高。

例如:品一口茶,就知道茶的产地、等级、品质等;染色工人可以辨认40多种黑色。

另一方面由于为了代偿某种丧失的感觉能力,会使其他感觉能力得到发展。

如聋哑人视觉特别好,盲人听觉、触觉特别发达。

(二)知觉的特性1.知觉选择性教师总结解释列举知识点人所处的环境复杂多样,某一瞬间,人不可能对众多事物进行感知,而总是有选择地把某一事物作为知觉对象,与此同时,把其他对象作为知觉对象的背景这种现象叫作知觉选择性。

影响知觉选择性的因素有主观因素与客观因素。

客观因素:(1)对象与背景的差别,差别越大,对象越易从背景中分离出来;(2)对象的活动性,活动的刺激容易被感知;举例说明看图学生讨论(3)对象的特征,特征明显的刺激物易被感知。

主观因素包括:目的性、任务、知识经验、个人需要、兴趣、情感状态等。

2.知觉的整体性知觉对象具有不同的属性,由不同的部分组成。

但人并不它知觉为个别的孤立部分,而是把它知觉为一个统一的整体,这种特性称为知觉的整体性,如图2-4知觉的整体性。

3.知觉的理解性在知觉过程中,个体根据已有的知识与经验,对感知的事物进行加工处理,并用语词加以概括,赋予其确定意义的过程,即为知觉的理解性。

有一天,诗人、哲学家、植物学家一同去春游,但是对田野风光的感受却大不相同。

学前儿童心理学(知识点)一、学前儿童心理发展概述1. 学前儿童心理发展的特点学前儿童心理发展具有连续性和阶段性。

在这个阶段,儿童的大脑发育迅速,好奇心和探索欲强烈,语言、认知、情感、社会性等方面都呈现出显著的发展。

2. 影响学前儿童心理发展的因素学前儿童心理发展受到遗传、环境、教育等多方面因素的影响。

家庭、幼儿园、社会环境等都是儿童心理发展的关键因素。

3. 学前儿童心理发展的基本规律学前儿童心理发展遵循一定的规律,如从简单到复杂、从具体到抽象、从被动到主动、从低级到高级等。

这些规律为我们教育引导儿童提供了依据。

二、学前儿童认知发展1. 感知觉发展学前儿童的感知觉发展迅速,他们对事物的观察和认知能力逐渐提高。

教育者应注重培养儿童的观察力、注意力、想象力等。

2. 记忆力发展学前儿童的记忆力表现为无意记忆占主导地位,有意识记逐渐发展。

教育者可以通过游戏、故事等形式,提高儿童的记忆力。

3. 思维发展学前儿童的思维以具体形象思维为主,逐渐向抽象逻辑思维过渡。

教育者应注重培养儿童的思维能力,如分类、比较、推理等。

4. 语言发展学前儿童的语言发展关键期在36岁,教育者应抓住这一时期,培养儿童的语言表达能力、倾听能力和沟通能力。

三、学前儿童情感发展1. 情感发展的特点学前儿童的情感丰富而脆弱,他们容易受到外界因素的影响。

教育者要关注儿童的情感需求,帮助他们建立积极的情感态度。

2. 情绪调节能力学前儿童的情绪调节能力逐渐提高,教育者应教会他们如何表达和调节情绪,以促进心理健康。

3. 亲社会行为学前儿童的亲社会行为表现为关爱他人、合作、分享等。

教育者要通过榜样示范、情境体验等方式,培养儿童的亲社会行为。

四、学前儿童社会性发展1. 自我意识发展学前儿童的自我意识逐渐增强,他们开始关注自己的外貌、能力、性格等方面。

教育者要引导儿童正确认识自己,培养自信心。

2. 同伴关系发展3. 规则意识与道德观念学前儿童开始理解和遵守社会规则,教育者要培养儿童的规则意识和道德观念,为他们的社会化奠定基础。

第六章学前儿童感知觉的发展主要问题:1.感知觉在儿童心理发展中的意义;2.学前儿童感觉的发展;3.学前儿童知觉的发展;4.促进儿童感知觉发展的因素。

从这一章起,我们开始进入学前儿童认知发展部分的学习。

正式学习之前,我们先来弄清“认知”和“认知发展”这两个概念。

认知,是人的全部认识过程及其品质的总称。

它包括感知觉、记忆、思维、想象和言语等方面。

由于人对客观事物(自然、社会、人)的特征和性质、事物之间的关系和联系、以及它们对人类及自身的意义的认识都是依靠认知活动来完成的,因此,它在人的整个心理活动中占据十分重要的位置。

认知发展,是指人一生中认识活动的变化。

在学前心理学中,具体是指学龄前儿童的认知结构和认知能力的形成及其随年龄增长而发生的规律性变化。

所谓认知结构的变化,指的是构成儿童认知活动整体的各种成分(如感知觉、记忆、思维等)在整体结构中的地位及其相互关系的变化;所谓认知能力 (即智力)的变化,则是指儿童认识活动各方面的“能力特质”的发展规律,以及年龄特征和个体差异的形成。

第一节感知觉在学前儿童心理发展中的意义人对事物的认识是从感知开始的,感知是认知活动的开端。

如果用信息加工论的观点来看待整个认知过程,那么,“认识自感知始”这一点,就变得更加清晰。

信息加工理论把人的认知过程看作是一个信息的接受(输入)、编码、储存、提取(输出)和使用的过程,有点像计算机的整套运作程序。

在这个程序中,信息的输入是第二个环节。

而人接受信息是靠感觉和知觉来进行的。

如果没有感知觉这个联系大脑和客观现实的通道,“心理”就会为成一片荒宪'的沙漠、一个沉寂的死港。

感知觉在学前儿童的心理发展中有什么特殊的意义和作用呢?一、感知觉是人生最早出现的认识过程,是其它认识过程的基础 "感知觉属于心理活动中较低级的形式。

尤其是感觉,它仅仅是身体内部或外部某种刺激的物理或化学的能量直接作用于感觉器官,进而经传入神经系统传递到大脑而产生的一种单一的心理映象。

学前小孩发展心理学一、学前小孩发展心理学的看法和基本问题1、看法:发展:个体身体、生理、心理、行为方面的发育、成长、分化、成熟、变化的过程。

小孩发展主要指从不能熟到成熟这一成长阶段,以及身心日趋完满和复杂化的过程,是个体生命全程发展的一个组成部分。

学前小孩发展心理学关于学前小孩的心理活动特点与发展规律的科学。

2、研究任务: wwh 描绘学前小孩心理发展的特点(年龄阶段);讲解学前小孩心理发展的体系;促进学前小孩心理发展;展望学前小孩心理发展的趋势。

3、近现代的小孩观(1)近代:洛克:白板说;○1夸美纽斯:教育目的和作用:来世;原则:教育适应自然;普及教育和一致学制;学年制和班级授课制;直观牢固量力系统次序渐进;《母育学校》西方第一本学前教育学著作○2卢梭:性善论;自然教育理论(核心、目的、阶段、方法)○3裴斯泰洛齐:目的;教育心理学化;要素教育;初等学校各科授课法;教育与生产劳动相结合赫尔巴特:理论基础(伦理学和心理学);授课系统(管理论;授课论;德育论)课程论(经验、兴趣;统觉)○4福禄贝尔:少儿园教育理论(任务:家庭教育的补充;方法:自我活动、游戏、社会参加;课程:恩物、游戏、歌谣)○5 蒙台梭利:小孩拥有内在生命力、吸取性心智、敏感期;内容:自由活动、感官教育、读写算、本质生活练习、自我教育;推行:小孩:作业;教师:有准备的环境杜威:小孩是未成熟的个体,需要教育而适应社会。

(2)现代:19 世纪后半期,德国普莱尔(科学小孩心理学的确定人)1882 年初版《小孩心理》,第一部科学的,系统的小孩心理学专著。

霍尔(美国小孩心理学之父,心理学的达尔文)掀起了小孩研究运动。

德国施太伦对儿女进行了0-6岁的观察,《六岁以前初期儿童心理学》。

(3)中国近代: 20 世纪初翻译西方小孩心理学著作。

陈鹤琴最早首创小孩心理学研究,《小孩心理之研究》第一部小孩心理学教科书。

个案研究的开拓者;中国小孩初期发展追踪研究典范的首创者;心理测试开拓者之一,1921 《智力测试法》 1932 《测试》杂志。

学前儿童心理学的内容学前儿童心理学是研究0-6岁儿童心理发展和行为的科学,它关注的是儿童在这个特定阶段的认知、情感、社会和身体发展。

本文将介绍学前儿童心理学的核心内容,包括情感发展、认知发展和社会发展。

一、情感发展学前儿童的情感发展主要涉及情感识别和情感调节。

在这一阶段,儿童开始能够识别并表达自己的情感,如喜怒哀乐,对他人的情感也具有一定的敏感度。

同时,他们还在学习如何根据情境和社会规范来调节自己的情感。

这个过程中,父母和其他关键人物的陪伴和关爱起着重要的作用,他们的情感支持可以促进儿童的情感发展。

二、认知发展学前儿童的认知发展主要包括感知、注意力、记忆和思维。

在这个阶段,儿童的感知能力逐渐成熟,能够通过视觉、听觉、嗅觉等感官接收信息,并进一步进行加工和理解。

同时,他们的注意力也在逐步发展,能够更好地集中注意力并控制注意力的转移。

记忆能力的提升让儿童能够记住和回忆过去的经历和事件,这对于语言和概念等高级认知能力的发展至关重要。

最后,学前儿童开始展示一定程度的逻辑思维和问题解决能力,他们能够进行简单的推理和探索,但还需要成年人的指导和支持。

三、社会发展学前儿童的社会发展涉及与他人的互动和合作技能的培养。

在这个阶段,儿童开始意识到自己是一个独立的个体,也能够通过交流和互动与他人建立联系。

他们开始发展社交技能,学会分享、等待和尊重他人的意见和权益。

此外,学前儿童还开始形成自己的身份认同,通过模仿和角色扮演来认识自己和他人。

儿童在家庭、幼儿园和社区等环境中的社会经验对于他们的社会发展有着重要的影响。

总结学前儿童心理学是一门重要的学科,它帮助我们了解和理解0-6岁儿童的心理发展和行为特点。

在情感发展方面,学前儿童需要感受到父母和关键人物的情感支持。

在认知发展方面,儿童需要逐渐培养感知、注意力、记忆和思维等认知能力。

在社会发展方面,儿童需要通过与他人的互动和合作来建立社会技能和身份认同。

对于学前儿童的心理健康和全面发展,家庭、幼儿园和社会等各方面的支持和资源都起着至关重要的作用。

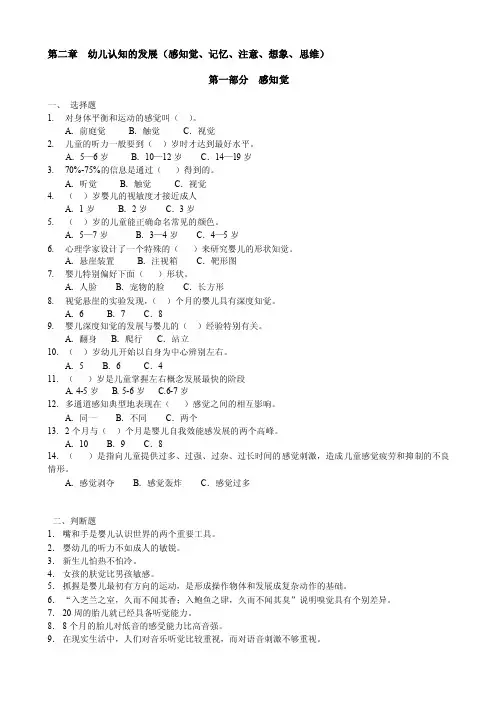

第二章幼儿认知的发展(感知觉、记忆、注意、想象、思维)第一部分感知觉一、选择题1.对身体平衡和运动的感觉叫()。

A.前庭觉B.触觉C.视觉2.儿童的听力一般要到()岁时才达到最好水平。

A.5—6岁B.10—12岁C.14—19岁3.70%-75%的信息是通过()得到的。

A.听觉B.触觉C.视觉4.()岁婴儿的视敏度才接近成人A.1岁B.2岁C.3岁5.()岁的儿童能正确命名常见的颜色。

A.5—7岁B.3—4岁C.4—5岁6.心理学家设计了一个特殊的()来研究婴儿的形状知觉。

A.悬崖装置B.注视箱C.靶形图7.婴儿特别偏好下面()形状。

A.人脸B.宠物的脸C.长方形8.视觉悬崖的实验发现,()个月的婴儿具有深度知觉。

A.6 B.7 C.89.婴儿深度知觉的发展与婴儿的()经验特别有关。

A.翻身B.爬行C.站立10.()岁幼儿开始以自身为中心辨别左右。

A.5 B.6 C.411.()岁是儿童掌握左右概念发展最快的阶段A. 4-5岁B. 5-6岁C.6-7岁12.多通道感知典型地表现在()感觉之间的相互影响。

A.同一B.不同C.两个13.2个月与()个月是婴儿自我效能感发展的两个高峰。

A.10 B.9 C.814.()是指向儿童提供过多、过强、过杂、过长时间的感觉刺激,造成儿童感觉疲劳和抑制的不良情形。

A.感觉剥夺B.感觉轰炸C.感觉过多二、判断题1.嘴和手是婴儿认识世界的两个重要工具。

2.婴幼儿的听力不如成人的敏锐。

3.新生儿怕热不怕冷。

4.女孩的肤觉比男孩敏感。

5.抓握是婴儿最初有方向的运动,是形成操作物体和发展成复杂动作的基础。

6.“入芝兰之室,久而不闻其香;入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”说明嗅觉具有个别差异。

7.20周的胎儿就已经具备听觉能力。

8.8个月的胎儿对低音的感受能力比高音强。

10.幼儿年龄越小,视敏度越好。

11.儿童在识别颜色的过程中,一般是先认识颜色,然后学会标志颜色的词语。

12.色盲具有性别差异,通常男孩的颜色视觉比女孩强。

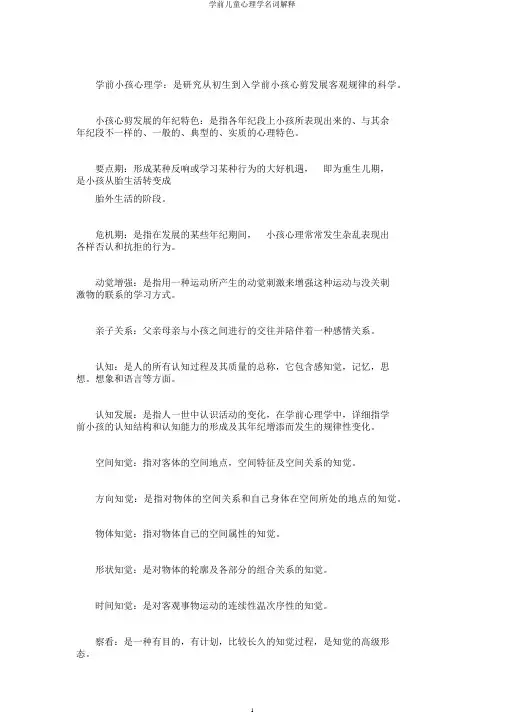

学前小孩心理学:是研究从初生到入学前小孩心剪发展客观规律的科学。

小孩心剪发展的年纪特色:是指各年纪段上小孩所表现出来的、与其余年纪段不一样的、一般的、典型的、实质的心理特色。

要点期:形成某种反响或学习某种行为的大好机遇,即为重生儿期,是小孩从胎生活转变成胎外生活的阶段。

危机期:是指在发展的某些年纪期间,小孩心理常常发生杂乱表现出各样否认和抗拒的行为。

动觉增强:是指用一种运动所产生的动觉刺激来增强这种运动与没关刺激物的联系的学习方式。

亲子关系:父亲母亲与小孩之间进行的交往并陪伴着一种感情关系。

认知:是人的所有认知过程及其质量的总称,它包含感知觉,记忆,思想。

想象和语言等方面。

认知发展:是指人一世中认识活动的变化,在学前心理学中,详细指学前小孩的认知结构和认知能力的形成及其年纪增添而发生的规律性变化。

空间知觉:指对客体的空间地点,空间特征及空间关系的知觉。

方向知觉:是指对物体的空间关系和自己身体在空间所处的地点的知觉。

物体知觉:指对物体自己的空间属性的知觉。

形状知觉:是对物体的轮廓及各部分的组合关系的知觉。

时间知觉:是对客观事物运动的连续性温次序性的知觉。

察看:是一种有目的,有计划,比较长久的知觉过程,是知觉的高级形态。

注意:它不是一种心理过程,而是陪伴着其余心理过程的一种踊跃状态,构故意理过程的动力特色。

存心注意:是指有预约目的,需要必定意志努力的注意,是注意的一种踊跃的主动的形式。

无心注意:也叫不任意注意,它既无预约目的,也不需要意志努力。

“感觉好”偏好现象:就是选择性反响的一种表现,是指婴儿对某些感觉信息比较爱好,注意它们的时间较长,但这是无心识、被动的。

习惯化:跟着刺激物出现频次的增添而对它的注意时间渐渐减少甚至消逝的现象。

延缓模拟:它不是指直接模拟眼前事物(原型),而是指在原型消逝后进行的模拟。

客体永远性看法:指的是当知觉对象从视线中消逝时,小孩(认为主体)还能知道它的存在。

少儿期健忘:回想幼年纪物之能力的现象就是少儿期健忘。

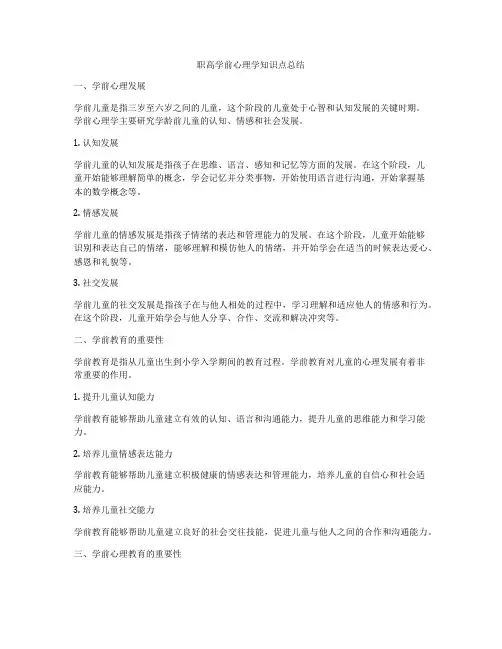

职高学前心理学知识点总结一、学前心理发展学前儿童是指三岁至六岁之间的儿童,这个阶段的儿童处于心智和认知发展的关键时期。

学前心理学主要研究学龄前儿童的认知、情感和社会发展。

1. 认知发展学前儿童的认知发展是指孩子在思维、语言、感知和记忆等方面的发展。

在这个阶段,儿童开始能够理解简单的概念,学会记忆并分类事物,开始使用语言进行沟通,开始掌握基本的数学概念等。

2. 情感发展学前儿童的情感发展是指孩子情绪的表达和管理能力的发展。

在这个阶段,儿童开始能够识别和表达自己的情绪,能够理解和模仿他人的情绪,并开始学会在适当的时候表达爱心、感恩和礼貌等。

3. 社交发展学前儿童的社交发展是指孩子在与他人相处的过程中,学习理解和适应他人的情感和行为。

在这个阶段,儿童开始学会与他人分享、合作、交流和解决冲突等。

二、学前教育的重要性学前教育是指从儿童出生到小学入学期间的教育过程。

学前教育对儿童的心理发展有着非常重要的作用。

1. 提升儿童认知能力学前教育能够帮助儿童建立有效的认知、语言和沟通能力,提升儿童的思维能力和学习能力。

2. 培养儿童情感表达能力学前教育能够帮助儿童建立积极健康的情感表达和管理能力,培养儿童的自信心和社会适应能力。

3. 培养儿童社交能力学前教育能够帮助儿童建立良好的社会交往技能,促进儿童与他人之间的合作和沟通能力。

三、学前心理教育的重要性学前心理教育是指针对学前儿童进行的心理健康教育。

从学前心理学的角度来看,学前心理教育对儿童的心理发展有着非常重要的作用。

1. 帮助儿童建立健康的心理表达和管理能力学前心理教育能够帮助儿童学会有效的情感表达和管理技能,培养健康的心理活动。

2. 促进儿童与他人之间的良好关系学前心理教育能够帮助儿童建立积极健康的社会交往技能,促进儿童与他人之间的和谐关系。

3. 培养儿童积极向上的心理品质学前心理教育能够帮助儿童养成积极向上的心理品质,培养儿童的自信心和爱心。

四、学前心理教育的方法学前心理教育应该根据儿童的心理特点和发展规律,采用相应的教育方法和手段。

学前儿童发展心理学之学前儿童心理过程学前儿童进展心理学辅导2〔第三、四章〕第三章学前儿童心理过程学习目标1.把握学前儿童的心理过程2.能运用相关知识说明学前儿童在生活中显现的具体问题。

心理学理论通常从心理过程和个性心理特点两方面来研究和阐述人的心理。

简单说,心理过程确实是指人的认知、情感和意志。

在儿童风情展心理学中,学术界倾向于从认知、情感和社会化三方面阐述儿童心理过程的进展。

这次辅导我们涵盖第三和第四章内容,也确实是心理过程所包含的三个方面。

认知确实是认识和知识。

认识是一个动态的过程,知识是那个过程的结果,在实际的认识活动中,以上两方面是结合在一起的。

认知是人类最差不多的心理过程。

人的认知能力是一个进展的过程,具体的说,人的获得知识的能力和解决问题的能力随着时刻的推移而发生变化。

人类的认识能力不仅为我们提供有关物理世界的知识,还能使我们对人的心理和心理状态本身形成认识。

对心理状态的认识是一个人日常生活认识的核心。

一、学前儿童感知觉的进展感受和知觉时人类复杂心理活动的基础,是一切信息加工的资料来源,是认识活动的开端。

心理学中,感受是指人脑对直截了当作用于感受器官的事物的个别属性的反映。

任何一种感受,反映的是事物的个别属性,当我们对事物的不同个别属性加以综合时,就产生了对事物的整体的反映,这确实是知觉。

知觉是人脑对直截了当作用于感受器官的事物整体的反映,是对感受信息的组织和说明过程。

感受和知觉差不多上对直截了当作用于感受器官的事物的反映,假如事物不再直截了当作用于我们的感受器官,那么我们对该事物的感受和知觉也将停止。

人们一样都认为新生儿和婴儿脆弱无能,然而现在有越来越多的心理学研究说明,新生儿、婴儿在触觉、味觉、嗅觉和视觉等方面具有专门多专门的能力,一些能力甚至在胎儿时期就差不多发挥功能了。

1.触觉、味觉和嗅觉:新生儿的触觉、嗅觉和味觉都差不多专门敏锐了。

2.视觉:随着婴儿的成长,视觉集中的时刻越来越长;视敏度确实是视觉辨别的精细程度,也确实是通常所说的视力,婴儿的视敏度也在不断提高;婴儿的颜色视觉也进展专门快。