生物统计学教案(11)

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:3

《生物统计学》教案第一章统计数据的收集和整理教学时间:2学时教学方法:课堂板书讲授教学目的:重点掌握样本特征数平均数、样本方差、标准差的概念和计算方法,掌握数据类型及频数(率)分布,了解众数、中位数、变异系数。

讲授难点:样本方差、标准差的概念和计算方法总体与样本统计数据的不齐性1、变异性是自然界存在的客观规律。

2、自然界如果没有变异,也就不需要统计学了。

3、生物学研究的对象都是很大的群体,不可能研究全部对象,只能通过研究其中的一部分,来推断全部对象,于是引出以下概念。

总体与样本总体:研究的全部对象。

个体:总体中的每个成员。

样本:总体的一部分。

样本含量:样本所包含的个体数目。

抽样抽样:从总体中获得样本的过程。

随机抽样:总体中的每一个个体被抽中的机会都相同的一种抽样方法。

放回式抽样:从总体中抽出一个个体,记下其特征后,放回原总体中,再做第二次抽样。

非放回式抽样:从总体中抽出个体后,不再放回,即做第二次抽样。

抽样的目的:从总体中获得一个有代表性的样本,以便通过样本推断总体。

应注意的问题:①样本必须有代表性。

②样本含量与可实施性之间的平衡。

数据类型及频数(率)分布连续型数据和离散型数据连续型数据:与某种标准比较所得到的数据。

又称为度量数据。

离散型数据:由记录不同类别个体的数目所得到的数据。

又称为计数数据。

频数(率)分布表和频数(率)分布图的编绘例调查每天出生的10名新生儿中体重超过3公斤的人数,共调查120天,结果如下:表 1-1 每10名新生儿中体重超过3Kg的人数的频数(率)分布表频数(率)分布:把频数(率)按组值的顺序排列起来,便得到离散型数据的频数(率)分布。

频数(率)分布还可以用图形表示,见图1-1。

图1-1 每10名新生儿中体重超过3Kg的人数的频数分布图下面介绍连续型数据的频数(率)分布表和分布图的编绘方法。

例表1-2列出了高粱“三尺三”提纯时所调查的100个数据。

表1-2 “三尺三”株高测量结果155 153 159 155 150 159 157 159 151 152159 158 153 153 144 156 150 157 160 150150 150 160 156 160 155 160 151 157 155159 161 156 141 156 145 156 153 158 161157 149 153 153 155 162 154 152 162 155161 159 161 156 162 151 152 154 157 162158 155 153 151 157 156 153 147 158 155148 163 156 163 154 158 152 163 158 154164 155 156 158 164 148 164 154 157 165158 166 154 154 157 167 157 159 170 158 从上表中除可以看出最大值为170,最小值为141,以及平均高度大约在150-160之外,很难再看出什么规律出来。

《生物统计学》实验教学教案[实验项目]实验一平均数标准差及有关概率的计算[教学时数]2课时。

[实验目的与要求]1、通过对平均数、标准差、中位数、众数等数据的计算,掌握使用计算机计算统计量的方法。

2、通过对正态分布、标准正态分布、二项分布、波松分布的学习,掌握使用计算机计算有关概率和分位数的方法。

为统计推断打下基础。

[实验材料与设备]计算器、计算机;有关数据资料。

[实验内容]1、平均数、标准差、中位数、众数等数据的计算。

2、正态分布、标准正态分布有关概率和分位数的计算。

3、二项分布有关概率和分位数的计算。

4、波松分布有关概率和分位数的计算。

[实验方法]1、平均数、标准差、中位数、众数等数据的计算公式。

平均数=Average(x1x2…x n)几何平均数=Geomean(x1x2…x n)调和平均数=Harmean(x1x2…x n)中位数=median(x1x2…x n)众数=Mode(x1x2…x n)最大值=Max(x1x2…x n)最小值=Min(x1x2…x n)平方和(Σ(x- )2)=Devsq(x1x2…x n)x样本方差=Var (x1x2…x n)样本标准差=Stdev(x1x2…x n)总体方差=Varp(x1x2…x n)总体标准差=Stdevp(x1x2…x n)2、正态分布、标准正态分布有关概率和分位数的计算。

一般正态分布概率、分位数计算:概率=Normdist(x,μ,σ,c) c 取1时计算 -∞-x 的概率 c 取0时计算 x 的概率 分位数=Norminv(p, μ, σ) p 取-∞到分位数的概率 练习:猪血红蛋白含量x 服从正态分布N(12.86,1.332),(1) 求猪血红蛋白含量x 在11.53—14.19范围内的概率。

(0.6826)(2) 若P(x <1l )=0.025,P(x >2l )=0.025,求1l ,2l 。

(10.25325) L1=10.25 L2=15.47标准正态分布概率、分位数计算:概率=Normsdist(x) c 取1时计算 -∞--x 的概率 c 取0时计算 x 的概率 分位数=Normsinv(p) p 取-∞到分位数的概率练习:1、已知随机变量u 服从N(0,1),求P(u <-1.4), P(u ≥1.49), P (|u |≥2.58), P(-1.21≤u <0.45),并作图示意。

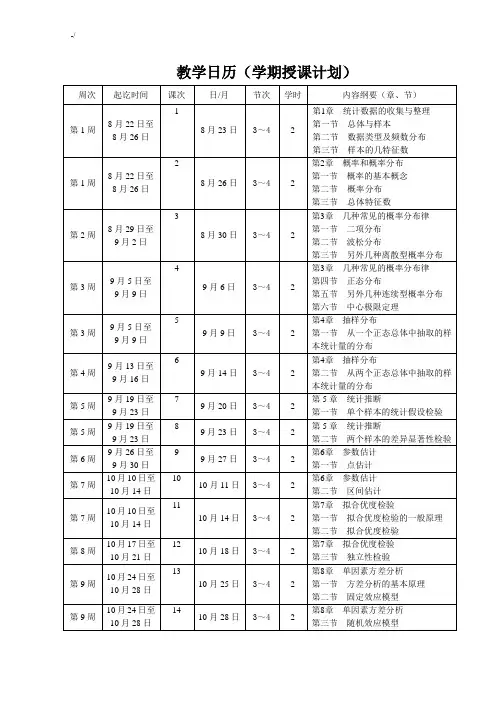

课程名称:生物统计学授课对象:生物科学类专业学生授课时间:2课时教学目标:1. 理解生物统计学的基本概念和原理。

2. 掌握生物统计学中的常用统计方法。

3. 能够运用生物统计学方法分析生物数据。

4. 培养学生的统计思维能力和应用意识。

教学重点:1. 生物统计学的基本概念和原理。

2. 常用统计方法,如描述性统计、推断性统计、方差分析等。

教学难点:1. 统计方法的实际应用。

2. 统计结果的解释和分析。

教学过程:一、导入(10分钟)1. 提问:什么是生物统计学?2. 介绍生物统计学的定义、研究对象和意义。

3. 引导学生思考生物统计学在生物学研究中的应用。

二、基本概念与原理(20分钟)1. 介绍生物统计学的基本概念,如总体、样本、变量、参数、统计量等。

2. 讲解概率论和数理统计的基本原理,如随机事件、概率分布、期望、方差等。

3. 通过实例说明生物统计学在生物学研究中的应用。

三、常用统计方法(30分钟)1. 描述性统计:介绍均值、中位数、众数、方差、标准差等统计量,并通过实例说明如何计算和解释这些统计量。

2. 推断性统计:介绍假设检验、置信区间、显著性水平等概念,并通过实例说明如何进行假设检验和计算置信区间。

3. 方差分析:介绍单因素方差分析、多因素方差分析等,并通过实例说明如何进行方差分析。

四、案例分析(10分钟)1. 选择一个生物学领域的实际案例,引导学生运用所学的统计方法进行分析。

2. 鼓励学生提出问题、讨论解决方案,并分享分析结果。

五、总结与作业(10分钟)1. 总结本节课的重点内容,强调生物统计学在生物学研究中的应用。

2. 布置作业,要求学生运用所学的统计方法分析一组生物学数据。

教学评价:1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的提问、讨论和案例分析中的表现。

2. 作业完成情况:检查学生的作业,评估学生对统计方法的理解和应用能力。

教学资源:1. 教材:《生物统计学》2. 教学课件3. 生物学领域的实际案例备注:1. 教师应根据学生的实际情况调整教学内容和教学方法。

第一章绪论一、细胞生物学的定义生命体是多层次、非线性、多侧面的复杂结构体系,而细胞是生命体的结构与生命活动的基本单位,有了细胞才有完整的生命活动。

细胞生物学是研究细胞基本生命活动规律的科学,它是在不同层次(显微、亚显微与分子水平)上以研究细胞结构与功能、细胞增殖、分化、衰老与凋亡、细胞信号传递、真核细胞基因表达与调控、细胞起源与进化等为主要内容。

核心问题是将遗传与发育在细胞水平上结合起来。

二、细胞生物学的主要研究内容1、细胞增殖、分化及其调控2、细胞核、染色体以及基因表达的研究3、生物膜与细胞器的研究4、细胞骨架体系的研究5、细胞的衰老与凋亡6、干细胞及其应用7、细胞信号转导8、细胞工程三、细胞生物学发展简史1.细胞的发现英国学者胡克于1665年制造了第一台有科研价值的显微镜,第一次描述了植物细胞的构造,细胞的发现是在1665年。

1677—1683年,荷兰人列文胡克用自己设计好的显微镜第一次观察到活细胞。

2.细胞学说的基本内容1)1838年,德国植物学家施莱登(J.Schleiden)关于植物细胞的工作,发表了《植物发生论》一文(Beitrage zur Phytogenesis).2)1839年,德国动物学家施旺(T.Shwann)关于动物细胞的工作,发表了《关于动植物的结构和生长一致性的显微研究》一文,论证了所有动物体也是由细胞组成的,并作为一种系统地科学理论提出了细胞学说。

3)细胞是生物体的基本结构单位(单细胞生物,一个细胞就是一个个体);细胞是生物体最基本的代谢功能单位;细胞只能通过细胞分裂而来。

认为细胞是有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;每个细胞作为一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其它细胞共同组成的整体的生命有所助益;新的细胞可以通过老的细胞繁殖产生。

3.细胞学的经典时期1)关原生质理论的提出:1840年捷克斯洛伐克生理学家普金耶首次将填满细胞的胶状液体称为“原生质”(protoplasm),1861年德国解剖学家舒尔测提出了原生质理论,认为有机体的组织单位是一小团原生质。

生物统计学概念及统计工作的流程教案教案:生物统计学概念与统计工作流程一、知识目标1. 了解生物统计学的基本概念;2. 掌握统计工作的流程;3. 能够运用生物统计学方法进行数据分析。

二、教学重点1. 生物统计学的基本概念;2. 统计工作的流程;3. 生物统计学方法在数据分析中的应用。

三、教学难点1. 对生物学数据的处理和分析;2. 生物统计学方法的应用。

四、教学内容及安排一、生物统计学的基本概念1. 概念生物统计学是把统计学的原理和方法应用于生物科学中的一门科学。

它不仅是生物学的基础,也是生物学的重要分支之一。

其作用是基于对生物学数据的处理和分析,得出量化结论,并对生物学现象做出解释和预测。

2. 数据类型生物学数据类型包括定量数据和定性数据两种。

定量数据可进行数字化处理,如体重,身高等;定性数据是指不可量化数字的(如眼色,毛色等)。

3. 生物统计学中的数据描述方法生物统计中常用的描述方法有:平均数(arithmetic mean)、标准差(standard deviation)、变异系数(coefficient of variation)。

二、统计工作的流程进行生物统计学分析有以下步骤:1. 问题的设定和数据的收集首先需要明确问题,确定所需收集的数据。

2. 数据预处理数据预处理主要是进行数据清洗,即去除异常值,缺失数据的处理。

3. 统计分析首先需要对数据进行描述统计学分析;然后进行推断统计学分析,包括假设检验和置信区间估计等;最后需要进行数据可视化。

4. 结论通过统计分析得到的结论需要根据实际场景进行解释,并提出建议。

三、生物统计学方法在数据分析中的应用生物统计学方法在生物学中有广泛的应用,例如:1. 方差分析;2. 二项分布;3. 相关分析;4. 多元回归分析;5. 生存分析等。

五、教学方法讲授生物统计学的基本概念和统计工作的流程,对每个步骤进行解释和演示。

通过实例讲解生物统计学方法在数据分析中的应用,引导学生自行完成实验数据的处理分析。

生物统计学教案

第十一章 多元回归及复相关分析

教学时间:1学时 教学方法:课堂板书讲授

教学目的:重点掌握多元回归及复相关分析 讲授难点: 多元回归及复相关分析 11.1 多元线性回归方程 11.1.1 多元线性回归模型

一个典型的多元回归数据可列成下表

观测次数

Y X 1 X 2 ┅ X j ┅ X k 1 y 1 x 11 x 21 x j 1 x k 1 2 y 2 x 12 x 22 x j 2 x k 2 ┇

┇

┇

┇

┇

┇

p y p x 1p x 2p x jj x kj ┇

┇

┇

┇

┇

┇

n

y n x 1n x 2n

x jn

x kn

第p 次观测值为

y p =α+β1x 1p +β2x 2p +…+βk x kp +εp , p =1,2,…,n

上式称为多元线性回归模型,其中εp 是服从正态分布N (0,σ2)的随机变量。

11.1.2 正规方程

可以用最小二乘法求出α和βj 的估计值a 和b j ,从而得出多元回归方程。

用最小二乘法求b j ,首先会得到一组联立方程,称为正规方程:

解该方程组可以得到b j ,a 由下式得到:

⎪⎪⎩⎪⎪

⎨⎧=+⋅⋅⋅++=+⋅⋅⋅++=+⋅⋅⋅++kY

k kk k k Y k k Y k k S b S b S b S S b S b S b S S b S b S b S 22112222212111212111

回归方程为:

式子中的a 称为常数项,b j 称为偏回归系数。

11.1.3 多元回归方程的计算 (略)

11.1.6 回归方程中各自变量对因变量贡献大小的比较

多元回归方程中的偏回归系数的含义是,在其它变量都固定的情况下,某一变量对因变量的贡献。

由于各自变量的单位不同,因此通过比较偏回归系数的大小,来决定各自变量对因变量贡献的大小是不行的。

为了达到这一目的,就需对回归方程进行标准化,得到标准回归方程。

标准回归方程的总平方和S YY =1,各偏回归系数为无单位的量,通过比较标准偏回归系数,可以确定它们对因变量贡献的大小。

剔除贡献小的自变量,从而构建成最优回归方程。

所谓最优回归方程是指,回归方程中包括全部对Y 显著的变量,而不包含对Y 不显著的变量。

但是,用这种方法筛选最优回归方程有一定的局限性。

如果各自变量之间存在显著相关,某些自变量对因变量的贡献是通过另一自变量体现出,当从方程中剔除该变量后,使得留在方程中的变量变成不显著的变量。

而剔除的变量恰恰是一个有重要贡献的变量。

这一问题,需要通过其它方法解决。

11.2 复相关分析 11.2.1 复相关系数

复相关系数是因变量与所有自变量之间相关程度的度量。

相当于实际观测值与回归估计值之间的简单相关系数。

11.2.2 偏相关系数

在多个自变量与因变量及自变量之间都存在显著相关时,只用其中一个自变量与因变量计算简单相关系数,不能真正反应两变量之间的真实关系。

为了能真正反应某一自变量与因变量之间的真实关系,就要保证在其它自变量都保持不变的情况下,计算它们之间的相关系数,这时的相关系数称为偏相关系数。

11.3 逐步回归分析

11.3.1 最优回归方程的选择

1、从变量可能的全部可能的组合中选出最优者

把自变量各种可能的组合都计算出来,对每一方程的各(偏)回归系数做显著性检验,计算剩余方差,从中选出包含的全部变量

k

k X b X b X b a Y +⋅⋅⋅+++=2211ˆ

均为显著因素,且剩余方差又较小的方程。

用这种方法一定能够选出最优方程。

但是,用这种方法选择最优方程时,自变量的个数不能太多,自变量太多时,计算工作量太大,很难完成。

2、从含全部变量的回归方程中逐次剔除不显著因素

先建立包含全部自变量的方程,然后从该方程中逐次提出不显著因素,直到剩余的变量全部是显著因素为止。

当不显著因素较少时是可行的,当不显著因素较多时,计算工作量过大,很难完成。

由于自变量之间的相关性,当剔除一个变量之后它通过其它显著因素所体现出的贡献,随之消失。

实际上是剔除了一个显著的变量。

3、从一个自变量开始,把变量逐个引入到方程中

其做法与上一方法正好相反,先计算各自变量与因变量之间的相关系数,选出绝对值最大者引入方程中。

再计算未引入的变量在除去已引入的变量之后与因变量的偏回归系数,选取最大者再引入。

当不显著因素较多时,该方法的计算工作量较少,容易完成。

与上一方法一样,由于自变量之间的相关性,当引入下一个自变量之后,并不能保证,前面已引入的变量一定还是显著的。

其结果,方程中包含了不显著变量。

4、逐步回归

是上述两种方法的结合,在每引进一个新的变量之前,先检验方程中是否还有不显著变量,如果有,则先剔除,然后再引进下一个变量。

直到回归方程中均为显著变量,且没有新的显著变量可以引入为止。