胃蛋白酶原

- 格式:docx

- 大小:12.72 KB

- 文档页数:2

胃蛋白酶原常识1.什么是胃蛋白酶原?胃蛋白酶原(PG)是由胃部分泌的参与消化的胃蛋白酶的前体,通常约1%的PG可通过胃黏膜进入血液循环,可分为PGI和PGII两种亚型,血清胃蛋白酶原可以较为准确地显示胃黏膜的状态和功能。

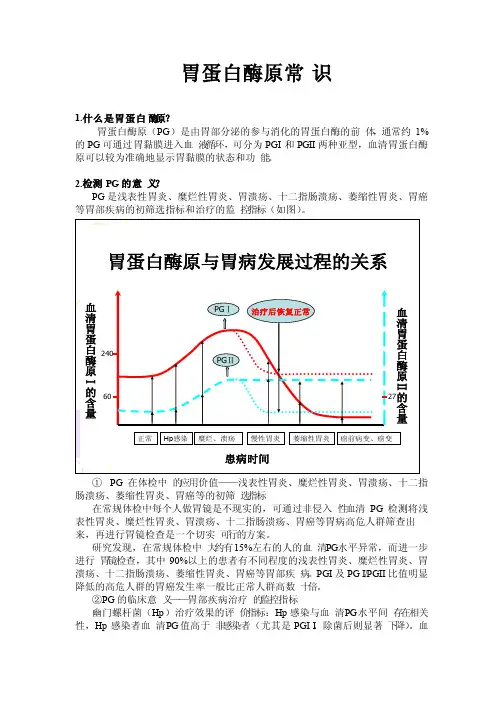

2.检测PG的意义?PG是浅表性胃炎、糜烂性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、萎缩性胃炎、胃癌等胃部疾病的初筛选指标和治疗的监控指标(如图)。

①PG在体检中的应用价值——浅表性胃炎、糜烂性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、萎缩性胃炎、胃癌等的初筛选指标在常规体检中每个人做胃镜是不现实的,可通过非侵入性血清PG检测将浅表性胃炎、糜烂性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃癌等胃病高危人群筛查出来,再进行胃镜检查是一个切实可行的方案。

研究发现,在常规体检中大约有15%左右的人的血清PG水平异常,而进一步进行胃镜检查,其中90%以上的患者有不同程度的浅表性胃炎、糜烂性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、萎缩性胃炎、胃癌等胃部疾病。

PGI及PGI/PGII比值明显降低的高危人群的胃癌发生率一般比正常人群高数十倍。

②PG的临床意义——胃部疾病治疗的监控指标幽门螺杆菌(Hp)治疗效果的评价指标:Hp感染与血清PG水平间存在相关性,Hp感染者血清PG值高于非感染者(尤其是PGII,除菌后则显著下降)。

血清PGI/PGII比值反映了除菌治疗后较早期的变化,可以作为早期H p除菌效果评价的指标。

消化性溃疡初发、复发、治愈的判定指标:初发患者PGI升高明显,复发者PGII升高明显;而十二指肠溃疡复发患者的P G I、PGII均显著升高,治愈后PGI、PGII恢复正常。

胃癌切除术后复发的判定指标:胃癌患者全胃切除术后血清P G I、PGII含量作为随访指标,可为胃癌复发提供重要线索,胃癌切除术后P GI、PGII明显降低,复发者的PGI、PGII升高。

胃蛋白酶原检测标准1. 引言1.1 胃蛋白酶原检测标准的重要性胃蛋白酶原检测标准的重要性体现在多个方面。

胃蛋白酶原检测标准可以帮助医生准确判断患者胃部疾病的情况,包括胃溃疡、胃癌等。

通过对胃蛋白酶原的检测,可以及早发现患者存在的问题,为治疗提供及时的依据。

胃蛋白酶原检测标准的建立可以提高检测的准确性和稳定性。

通过标准化的检测流程和方法,可以降低因操作者不同或实验条件不同而引起的误差,确保检测结果的可靠性。

胃蛋白酶原检测标准的制定也有助于促进医疗机构之间的信息共享和数据比对。

不同医疗机构采用相同的检测标准,可以更好地比较和分析检测结果,为疾病的研究和诊断提供更为客观的数据支持。

胃蛋白酶原检测标准的重要性不言而喻,它对于提高检测准确性、促进信息共享和数据比对、支持研究和诊断等方面都具有重要的作用,为临床医疗工作带来了巨大的便利和效益。

1.2 胃蛋白酶原及其检测胃蛋白酶原是一种由胃壁上皮细胞产生的特殊蛋白酶原,在胃内主要起到促进蛋白水解的作用。

其检测可帮助医生评估胃黏膜的功能状态,诊断胃部疾病,如溃疡、炎症和肿瘤等。

胃蛋白酶原的检测方法主要包括酶活性测定和免疫测定两种。

酶活性测定是通过测量胃液中胃蛋白酶的活性来评估其功能状态,而免疫测定则是检测胃蛋白酶原的浓度。

在早期的胃疾病诊断中,胃蛋白酶原的检测起着重要作用。

随着医疗技术的进步,标准化的胃蛋白酶原检测流程逐渐成为临床实践的标准,有助于提高检测结果的准确性和可比性。

胃蛋白酶原的检测结果应结合临床症状和其他检查结果进行综合分析,以更好地指导临床治疗和预后判断。

在日常临床实践中,胃蛋白酶原的检测标准的应用逐渐得到了广泛认可,并在胃部疾病的预防和治疗中发挥着重要作用。

2. 正文2.1 胃蛋白酶原检测方法胃蛋白酶原检测方法是指用于测定胃蛋白酶原水平的技术和流程。

胃蛋白酶原检测的方法主要包括免疫测定法、酶活性测定法和分子生物学方法。

免疫测定法是目前应用最为广泛的胃蛋白酶原检测方法之一。

胃蛋白酶原检测标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胃蛋白酶原(PG)是一种由胃部分泌的酶原前体,在胃内经盐酸激活成为胃蛋白酶。

胃蛋白酶在胃酸的环境下能够分解蛋白质,是胃液中的主要蛋白酶。

胃蛋白酶原检测是一种可以用来评估胃部功能状况的检测方法,对于诊断和治疗胃相关疾病具有重要的临床意义。

胃蛋白酶原检测的标准主要包括以下方面:一、检验方法:目前常用的胃蛋白酶原检测方法有酶联免疫吸附试验(ELISA)和放射免疫测定法等。

在进行检测时,需要遵循严格的操作规程,确保得到准确可靠的检测结果。

二、参考范围:一般情况下,正常人的胃蛋白酶原水平在一定范围内波动。

通过比对实验结果与正常参考值的范围,可以帮助医生评估患者的胃功能状况,发现是否存在异常。

三、临床意义:胃蛋白酶原检测可以帮助医生对胃功能状况进行评估,诊断和鉴别消化性溃疡、胃疼痛、胃部不适等症状。

也有助于指导临床治疗方案的制定和调整。

四、质控措施:在进行胃蛋白酶原检测时,需要严格控制试剂品质,确保实验环境的洁净和条件的稳定,做到标本采集、运输、保存等环节的规范,以确保检测结果的准确性和可靠性。

胃蛋白酶原检测标准对于评估胃部功能状况,诊断和治疗胃相关疾病具有重要的临床意义。

只有做好相关工作和措施,才能确保胃蛋白酶原检测在临床实践中的准确性和可靠性,为患者的健康服务。

希望在未来的临床实践中,能进一步完善和规范胃蛋白酶原检测标准,为医生和患者提供更好的监测和治疗手段。

【字数不足,需要再加一些内容】第二篇示例:胃蛋白酶原检测标准是指用于检测胃的胃蛋白酶原水平的一套标准化的方法和指导原则。

胃蛋白酶原是一种蛋白酶前体,它在胃内受到激活成为活性胃蛋白酶,参与胃内蛋白质的消化。

胃蛋白酶原水平与一些胃部疾病的发生和发展密切相关,因此对其进行检测具有重要的临床意义。

胃蛋白酶原检测标准主要包括以下几个方面:一、检测方法的选择:目前,常用的检测方法包括酶联免疫吸附法(ELISA)、免疫荧光法和放射免疫法等。

胃蛋白酶原参考范围

胃蛋白酶原是一种酶前体,通过胃酸的作用转化为胃蛋白酶。

胃蛋白酶原参考范围是指正常健康人群胃蛋白酶原的正常水平范围。

胃蛋白酶原的参考范围可以帮助医生判断胃的功能是否正常。

胃蛋白酶原是由胃腺细胞分泌的一种蛋白质,其主要功能是在胃内消化蛋白质。

正常情况下,胃腺细胞会分泌适量的胃蛋白酶原,通过胃酸的作用,胃蛋白酶原会被激活为胃蛋白酶,进而参与蛋白质的消化过程。

胃蛋白酶原参考范围的测定是通过血液或尿液样本进行的。

正常情况下,胃蛋白酶原的水平应该在一定范围内,超出范围可能表示胃的功能异常。

一般来说,胃蛋白酶原的参考范围在0.5-5.0 mg/L之间。

需要注意的是,胃蛋白酶原的参考范围可能会因不同的实验室、不同的测试方法而有所差异。

因此,在进行胃蛋白酶原检测时,应该参考具体实验室提供的参考范围。

胃蛋白酶原参考范围的测定对于胃的疾病诊断和治疗非常重要。

例如,胃蛋白酶原水平过高可能表示胃酸分泌过多,可能与胃溃疡、胃炎等疾病有关。

而胃蛋白酶原水平过低则可能表示胃酸分泌不足,可能与胃癌等疾病有关。

胃蛋白酶原参考范围是衡量胃功能是否正常的重要指标之一。

通过

对胃蛋白酶原的测定,可以帮助医生进行胃疾病的诊断和治疗。

但是,需要注意的是,胃蛋白酶原的参考范围可能会因不同的实验室、不同的测试方法而有所差异,因此,在进行胃蛋白酶原检测时应该参考具体实验室提供的参考范围。

体检项目胃蛋白酶原二项和幽门螺杆菌检测胃蛋白酶原二项和幽门螺杆菌检测是目前常用的两个胃部相关检查项目。

通过这两项检测,可以了解胃蛋白酶原的水平以及是否存在幽门螺杆菌感染,进而帮助医生判断胃病的类型和严重程度,从而制定更有效的治疗方案。

胃蛋白酶原是一种存在于胃黏膜上皮细胞中的蛋白酶原前体。

正常情况下,胃蛋白酶原主要通过胃酸的作用被转化为胃蛋白酶,发挥消化蛋白质的作用。

当胃酸分泌不足或胃黏膜受损时,胃蛋白酶原的水平会升高。

因此,检测胃蛋白酶原的水平可以反映胃黏膜的健康状况。

胃蛋白酶原二项检测就是通过血液样本检测胃蛋白酶原的水平,从而评估胃黏膜的状态。

幽门螺杆菌是一种常见的胃部细菌感染,也是导致胃炎、消化性溃疡和胃癌等疾病的重要原因。

幽门螺杆菌感染的主要途径是通过进食或饮水受到感染的食物或水源。

幽门螺杆菌感染的症状包括胃痛、消化不良、恶心呕吐等,但也有部分感染者没有任何明显症状。

幽门螺杆菌检测可通过呼气试验、血清学检测、粪便抗原检测等方法进行。

其中,呼气试验是一种常用且无创的检测方法,通过检测呼出的气体中的氨气含量来判断是否存在幽门螺杆菌感染。

胃蛋白酶原二项和幽门螺杆菌检测在胃部疾病的诊断和治疗中起到了重要的作用。

通过胃蛋白酶原二项检测,可以判断胃黏膜的健康状况,及时发现和处理胃黏膜受损的情况,预防和治疗相关胃部疾病。

而幽门螺杆菌检测可以帮助医生判断是否存在幽门螺杆菌感染,及时采取措施进行治疗,避免感染引发的各种胃部疾病的发生。

需要注意的是,胃蛋白酶原二项和幽门螺杆菌检测只是胃部疾病的辅助诊断手段,不能作为唯一的诊断依据。

在进行这两项检测之前,医生会综合病史、临床表现和其他检查结果来进行判断。

此外,进行这两项检测前需要遵循医生的指导,如停止相关药物的使用,避免影响检测结果的准确性。

胃蛋白酶原二项和幽门螺杆菌检测是目前常用的胃部相关检查项目,可以帮助医生了解胃黏膜的健康状况和是否存在幽门螺杆菌感染,从而指导胃部疾病的诊断和治疗。

胃蛋白酶原参考范围

胃蛋白酶原正常值一般是在60~240ng/ml之间。

胃蛋白酶原是一种消化性的蛋白酶,主要是由胃蛋白酶原经胃酸或者胃蛋白酶刺激后,形成胃蛋白酶。

一般在患者内起着重要的作用,如果患者过高则容易发生胃黏膜损伤、溃疡等。

这种情况患者需要在医生的建议下服用奥美拉唑钠肠溶片、尼扎替丁分散片等药物进行治疗,可以减轻患者不适症状。

而患者胃蛋白酶原值过低,则容易引发胃萎缩、胃黏膜分泌功能下降等疾病发生。

通常患者需要根据具体病因来进行治疗,胃萎缩患者可以在医生的建议下服用左氧氟沙星、阿莫西林等药物,而胃黏膜分泌功能下降患者,需要在医生的建议下使用硫糖铝、铝碳酸镁等药物进行治疗。

此外,患者在日常生活中需要注意饮食清淡,不可食用辛辣、油腻、刺激性食物,比如肥肉、辣椒等。

胃蛋白酶原室间质量评价结果报告《胃蛋白酶原室间质量评价结果报告》一、引言胃蛋白酶原是一种重要的消化酶,在胃内起到水解蛋白质的作用。

室间质量评价是对该酶活性的一项重要检测。

本文将对胃蛋白酶原室间质量评价结果进行全面分析,旨在为读者深入理解评价结果提供帮助。

二、胃蛋白酶原室间质量评价结果分析1. 胃蛋白酶原活性检测结果经实验室检测,胃蛋白酶原活性为XXU/g,属于正常范围。

这一结果表明胃内蛋白质消化功能良好,对食物中的蛋白质能够进行有效分解。

2. 室间质量评价结果说明根据评价结果报告显示,胃蛋白酶原活性正常,无异常情况。

这一评价结果说明胃蛋白酶原在当前情况下能够满足正常的消化需求,不存在消化功能障碍等问题。

3. 评价结果的临床意义从胃蛋白酶原室间质量评价结果来看,患者消化功能正常,不需要特别的调理。

建议继续保持良好的饮食习惯,避免食用过多油腻或难以消化的食物,以维护胃部健康。

三、总结与展望本次胃蛋白酶原室间质量评价结果显示,患者胃内消化功能良好,无需特殊处理。

文章通过逐条分析评价结果,帮助读者更深入地理解了胃蛋白酶原室间质量评价的意义和结果。

希望读者能够根据本次评价结果,继续保持良好的饮食习惯,促进胃部健康。

四、个人观点和理解在以上分析中,我们可以看到胃蛋白酶原室间质量评价结果对于了解胃内消化功能至关重要。

及时的评价结果分析可以帮助患者及时调整饮食习惯,保持胃部健康。

我们也应该重视胃部健康,避免长期摄入难以消化的食物,保持正常的胃蛋白酶原活性。

在实际生活中,我们也可以借鉴室间质量评价结果,关注自身的消化功能,切记“饮食有节,健康为先”。

以上就是本次胃蛋白酶原室间质量评价结果的分析和个人观点,希望对您有所帮助。

参考文献:1. XXX,XXX. 胃蛋白酶原的生物学功能[J]. 生命科学, XXX, 1(1):XXXX.2. XXX, XXX. 室间质量评价方法与应用[M]. 北京:科学出版社, XXXX.至此,本次文章就胃蛋白酶原室间质量评价结果的分析和个人观点写作完毕,如有不足之处,还请批评指正。

胃蛋白酶原(pepsinogen,PG)是胃分泌的一种消化酶前体[1],是胃液中胃蛋白酶的无活性前体,为一个由375个氨基酸组成的蛋白多肽链,平均相对分子质量为42,000,人胃粘膜中有7组胃蛋白同工酶原。

PG在核糖体上合成,由高尔基体分泌出细胞,被盐酸激活后变成胃蛋白酶。

根据生化性质、免疫原性、细胞来源及组织内分布可分成PGⅠ、PGⅡ两个亚群,1~5组分免疫原性近似,称为PGⅠ(PGA),主要由胃腺的主细胞的粘液颈细胞分泌;6~7组分免疫原性近似,称为PGⅡ,除由胃体和胃底黏膜的泌酸腺的主细胞分泌外,泌酸腺的黏液颈细胞、贲门腺和胃窦的幽门腺的黏液细胞及十二指肠上段的Brunner腺也能产生PGⅡ。

PG含量与良、恶性胃溃疡的鉴别有关,血清PGⅠ水平与萎缩性胃炎、PGⅠ/PGⅡ水平与胃癌和胃癌前期病变呈负相关。

血清PGⅠ与胃泌酸腺细胞功能相关,PGⅡ与胃底粘膜病变的相关性较大,血清PG反映胃总体分泌PG水平。

消化性溃疡的发生与胃分泌酸过多有密切关系。

萎缩性胃炎、胃癌前期病变或胃癌发生时,尤其是幽门螺杆菌感染等因素所干扰,胃酸分泌过多的浅表性胃炎和幽门螺杆菌感染的胃炎,PGⅠ和PGⅡ的分泌会增加;而在慢性严重萎缩性胃炎当主细胞减少时PGⅠ含量下降;当萎缩性胃炎伴有肠化、胃窦宪假幽门腺化生,PGⅡ含量会随之增高。

血清PG可作为检测胃癌的一个可靠标志物。

约有1%的PG透过胃黏膜毛细血管进入血液循环,进入血液循环的PG在血液中非常稳定。

血清PG I和PG II反映胃黏膜腺体和细胞的数量,也间接反映胃黏膜不同部位的分泌功能。

当胃黏膜发生病理变化时,血清胃蛋白酶原含量也随之改变。

因此,监测血清中胃蛋白酶原的浓度可以作为监测胃黏膜状态的手段。

胃蛋白原酶1标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:胃蛋白酶1(Pepsinogen 1,PG1)是一种胃蛋白酶的前体酶,在胃内的主要功能是被转化为成熟的胃蛋白酶1(胃蛋白酶,Pepsin)用于蛋白质的消化。

PG1的水平可以反映胃黏膜细胞的功能状态,对于诊断胃癌、慢性胃炎等胃部疾病有重要的临床意义。

对PG1进行检测,可以帮助医生及时了解患者的胃部状况,做出正确的治疗方案。

为了确保PG1检测结果的准确性和可比性,需要建立一套PG1的标准。

这里所说的PG1标准,是指在进行PG1检测时的参考值范围、标准操作流程、质控要求等一系列规定和方法,以确保不同实验室在进行PG1检测时能够取得一致的结果。

在建立PG1标准时,首先需要确定PG1的正常范围。

一般来说,PG1的水平受到多种因素的影响,包括年龄、性别、患病情况等。

在建立PG1标准时需要考虑这些因素,并根据最新的临床研究结果确定正常参考值范围。

需要确立PG1检测的标准操作流程。

这包括采集样本的方法、实验室仪器设备的选择和校准、实验操作步骤的规范等。

只有在标准操作流程下进行PG1检测,才能得到准确可靠的结果。

建立PG1标准还需要制定质控要求。

质控是保证实验室检测结果准确性和可靠性的重要环节,包括内部质控和外部质控。

内部质控是指实验室在日常操作中对PG1检测过程的质量控制,包括标准品的使用、样本处理的规范等;外部质控是指通过参加质控组织组织的质控方案,检测实验室的PG1检测结果与其他实验室结果的一致性。

建立PG1标准的过程是一个持续不断的过程,需要密切关注最新的临床研究成果和技术进展,及时更新标准操作流程和质控要求,以确保PG1检测的准确性和可比性。

只有建立了科学合理的PG1标准,并且严格按照标准操作流程进行PG1检测,才能在临床实践中为患者的诊断和治疗提供可靠的依据。

胃蛋白酶1标准的制定对于PG1检测的准确性、可靠性和可比性具有重要意义,可以帮助医生更好地了解患者的胃部状况,为患者的治疗提供科学依据。

体检项目胃蛋白酶原

体检项目中的胃蛋白酶原是一种检测胃功能的指标,它通常用

于评估胃黏膜的炎症和损伤程度。

胃蛋白酶原是一种前体蛋白酶,

它在胃黏膜细胞中合成,然后通过胃酸的作用而转变为活性的胃蛋

白酶。

胃蛋白酶原的检测可以帮助医生评估胃黏膜的炎症程度,以

及胃溃疡、胃癌等疾病的风险。

胃蛋白酶原的检测通常通过血液检查来进行。

正常情况下,胃

蛋白酶原的水平较低,但当胃黏膜受损或炎症时,胃蛋白酶原的水

平会升高。

因此,通过检测胃蛋白酶原的水平,医生可以初步判断

胃部疾病的情况。

除了胃蛋白酶原外,医生在评估胃部健康时还可能会结合其他

检查项目,比如胃镜检查、幽门螺杆菌检测、胃酸分泌功能检测等,以全面了解胃部的健康状况。

总的来说,胃蛋白酶原作为体检项目之一,能够帮助医生评估

胃部疾病的风险和炎症程度,对于及早发现和治疗胃部疾病具有一

定的帮助。

然而,需要注意的是,胃蛋白酶原作为单一指标并不能

确诊疾病,医生还需要结合病史、症状和其他检查结果来综合判断。

因此,如果医生建议进行胃蛋白酶原检测,建议患者按医嘱进行,并在医生的指导下进行后续治疗和检查。

胃蛋白酶原案例

胃蛋白酶原(pepsinogen)是一种由胃壁细胞分泌的酶原。

酶原是一种不具有活性的酶前体,在特定条件下才能转化为活性酶。

胃蛋白酶原的转化为活性酶——胃蛋白酶(pepsin)——是胃酸的存在下发生的。

当食物进入胃部,胃酸的分泌会使胃内pH值下降,达到2.0以下。

这种酸性环境可以引发胃蛋白酶原的立体结构变化,使其转化为活性酶。

胃蛋白酶主要负责在胃中分解蛋白质。

胃蛋白酶会剪断蛋白质中的肽键,将其分解为小分子的胨和多肽。

这是消化蛋白质过程中的关键步骤之一。

胃蛋白酶原异常的例子包括:

1. 胃蛋白酶原缺陷症:这是一种罕见的遗传性疾病,患者体内的胃蛋白酶原基因发生突变,导致无法正常合成胃蛋白酶原。

这会影响到蛋白质的消化和吸收。

2. 胃黏膜损伤:当胃黏膜受到损伤或炎症刺激时,胃蛋白酶原的分泌可能会受到抑制。

这可能会导致消化功能减弱,从而影响对蛋白质的消化和吸收。

总而言之,胃蛋白酶原是胃中主要负责消化蛋白质的酶前体。

胃酸的存在使其转化为活性酶,从而参与蛋白质的消化过程。

异常情况下,胃蛋白酶原的缺陷或分泌受到抑制可能会导致消化功能的减弱。

胃蛋白酶原

胃蛋白酶原(pepsinogen),由泌酸腺的主细胞合成,在胃腔内经盐酸(HCL)或已有活性的胃蛋白酶(pepsin)作用变成胃蛋白酶,将蛋白质分解成膘、胨及少量多肽。

该酶作用的最适pH 为2,进入小肠后,酶活性丧失。

组成

胃蛋白酶原是胃蛋白酶的前体,根据其生化性质和免疫原性将其分成2个亚群,1-5组分的免疫原性相同,称为胃蛋白酶原I,主要由胃底腺的主细胞和黏液颈细胞分泌;组分6和7被称为胃蛋白酶原II,除由胃底腺的主细胞和黏液颈细胞分泌外,贲门腺和胃窦的幽门腺的黏液颈细胞以及十二指肠上段也能产生胃蛋白酶原II。

代谢

通常情况下,约有1%的PG透过胃黏膜毛细血管进入血液循环,进入血液循环的PG在血液中非常稳定。

血清PG I和PG II反映胃黏膜腺体和细胞的数量,也间接反映胃黏膜不同部位的分泌功能。

当胃黏膜发生病理变化时,血清PG含量也随之改变。

因此,监测血清中PG 的浓度可以作为监测胃黏膜状态的手段。

胃蛋白酶原是由主细胞合成的,并以不具有活性的酶原颗粒形式贮存在细胞内。

当细胞内充满酶原颗粒时,它对新的酶原的产生有负反馈作用。

分泌入胃腔内的胃蛋白酶原在胃酸的作用下,从分子中分离出一个小分子的多肽,转变为具有活性的胃蛋白酶。

已激活的胃蛋白酶对胃蛋白酶原也有激活作用。

胃蛋白酶能水解食物中的蛋白质,它主要作用于蛋白质及多肽分子中含苯丙氨酸或酪氨酸的肽键上,其主要分解产物是胨,产生多肽或氨基酸较少。

胃蛋白酶只有在酸性较强的环境中才能发挥作用,其最适pH为2。

随着pH的升高,胃蛋白酶的活性即降低,当pH升至6以上时,此酶即发生不可逆的变性。

临床意义

血清活检

血清胃蛋白酶原水平反映了不同部位胃粘膜的形态和功能:PGI是检测胃泌酸腺细胞功能的指针,胃酸分泌增多PGI升高,分泌减少或胃粘膜腺体萎缩PGI降低;PGII与胃底粘膜病变的相关性较大(相对于胃窦粘膜),其升高与胃底腺管萎缩、胃上皮化生或假幽门腺化生、异型增值有关;PGI/II比值进行性降低与胃粘膜萎缩进展相关。

因此,联合测定PGI和PGII 比值可起到胃底腺粘膜“血清学活检”的作用。

通过其血清测量值的不同,在各胃部疾病中均有不同程度的改变,为临床提供可靠的诊断价值。

价差优势

胃蛋白酶原(PG)对胃部疾病的发展历程,一般可表述为:浅表性胃炎——胃粘膜糜烂溃疡——萎缩性胃炎——胃癌,及其它疾病具有良好的诊断和筛选作用。

胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ检

测试剂盒用于检测血清或者血浆中的胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ的含量,具有简便、快速的优势,避免了X-射线对人体的侵害和胃镜的不便。