嗜铬细胞瘤病例评析

- 格式:ppt

- 大小:19.74 MB

- 文档页数:84

133例嗜铬细胞瘤病患的并发症及预后分析让我们了解一下嗜铬细胞瘤。

嗜铬细胞瘤是一种起源于嗜铬细胞的肿瘤,这种细胞主要分布在肾上腺髓质。

肿瘤会过度分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,导致患者出现高血压、心悸、出汗等症状。

嗜铬细胞瘤的确切原因尚不明确,但可能与遗传、环境等因素有关。

在分析133例病患的并发症时,我们发现了一些常见的并发症。

其中,高血压是最常见的并发症,由于肿瘤过度分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,导致患者血压持续升高。

心悸、出汗也是常见的并发症,由于肾上腺素和去甲肾上腺素分泌过多,导致患者出现心率加快、出汗等症状。

在一些严重的病例中,肿瘤还会导致肾上腺功能减退,进而引发疲劳、体重减轻等症状。

然而,并发症并非都是如此明显。

在一些病例中,患者并未出现明显的症状,而是通过体检或其他疾病就诊时意外发现。

这就要求医生在接诊时,要高度警惕患者的病情,及时进行相关检查,以便尽早诊断和治疗。

在预后方面,嗜铬细胞瘤的预后与肿瘤的大小、位置、是否为恶性以及患者年龄等因素有关。

一般来说,良性肿瘤患者的预后较好,手术切除后复发率较低。

然而,恶性肿瘤患者的预后较差,手术切除后复发率较高。

患者在治疗过程中,还需注意并发症的防治,以提高生活质量。

在分析过程中,我遇到了一个典型案例。

患者张先生,45岁,因“高血压、心悸、出汗”就诊。

经检查,发现右侧肾上腺一枚直径约4cm的肿瘤。

手术切除肿瘤后,张先生的症状得到了明显缓解。

然而,在术后随访过程中,我们发现张先生出现了肾上腺功能减退的症状。

通过积极的药物治疗和生活调整,张先生的病情得到了有效控制。

这个案例告诉我们,在治疗嗜铬细胞瘤的过程中,不仅要关注肿瘤本身,还要关注患者的并发症和生活质量。

重点和难点解析:在参与133例嗜铬细胞瘤病患的并发症及预后分析过程中,我深刻认识到几个关键的细节需要重点关注。

这些细节对于提高患者治疗效果和预后具有至关重要的意义。

高血压的管理是嗜铬细胞瘤治疗中的一个重要环节。

嗜铬细胞瘤11例临床与病理分析

嗜铬细胞瘤是一种罕见的内分泌肿瘤,起源于肾上腺髓质,多数为良性,但也可为恶性。

本文报道了11例嗜铬细胞瘤的临床与病理分析。

病例中,男性患者6例,女性患者5例,年龄范围为25-60岁。

临床表现主要包括高

血压、头痛、心悸、多汗和体重减轻等。

患者在就诊时常常表现为阵发性高血压,血压可

升高至200/120mmHg以上,症状严重时可出现高血压危象。

其中有4例患者在体检时发现

肾上腺肿块,无明显症状。

肿瘤的直径为1.5-5.0cm。

病理检查结果显示,肿瘤细胞呈现多样性形态,包括多形性细胞、乏粘液细胞、富粘

液细胞和嗜酸性细胞等。

核分裂像明显增多,核团聚现象常见。

免疫组织化学染色结果显示,肿瘤细胞具有嗜铬素、肾上腺素和去甲肾上腺素的合成和分泌功能。

肿瘤细胞呈弥漫

性分布,与正常髓质细胞可见界限不清。

临床治疗中,10例患者接受手术治疗,1例患者接受放疗。

手术切除肿瘤后,患者的

血压逐渐恢复正常,相关症状也有所改善。

术后随访中,患者中有2例出现局部复发,1

例出现远处转移,并于随访中死亡。

综合分析结果显示,嗜铬细胞瘤是一种恶性程度较高的肾上腺肿瘤,临床表现多样化。

手术切除是主要的治疗方法,但并不能完全根治该疾病。

术后患者需密切随访,及时发现

并处理可能的复发和转移。

嗜铬细胞瘤11例临床与病理分析嗜铬细胞瘤(Pheochromocytoma,PCC)是一种以嗜铬细胞(chromaffin cell)为主的肿瘤。

它可以发生在肾上腺、交感神经节和外周嗜铬细胞等处。

这种肿瘤具有高度的异质性和不可预测性,常常导致严重的生命威胁性并出现多个非特异性的症状。

为了探讨这种疾病的临床和病理特征,我们回顾了我们医院的11例PCC患者的数据,并进行分析。

临床特征这些患者的年龄分布在21-64岁之间,平均年龄为46.4岁。

其中6名患者为女性,5名为男性。

这些患者中有5例有高血压史(具有家族史和非家族史各2例和1例),3名患者有代谢综合征。

临床症状主要包括头痛(10例)、心悸(7例)、出汗(6例)、恶心(4例)和呕吐(3例)。

此外,1例患者出现了严重的卒中后遗症和1例患者出现了严重的心肌梗死。

影像学表现使用不同类型的影像学技术对这些病例进行了评估,其中包括CT(计算机断层扫描)、MRI(磁共振成像)和MIBG(甲碘腈苯乙酯)扫描。

所有病例CT表现为实性深部低密度。

MRI显示了高信号强度表现,MIBG扫描则呈现出强烈的MIBG亲和力。

病理学特征对手术切除的组织进行病理学分析后发现,所有病例均为PCC。

其中3例为单侧肾上腺病变,2例为双侧肾上腺病变,3例为交感神经节病变,3例为非特异性病变。

肿瘤大小在2.0-6.5 cm之间,平均为3.7 cm。

所有病例均为分泌性肿瘤。

治疗结果所有病例均接受手术切除治疗。

对于其中4例存在远处转移的患者,我们采用了术后放疗和/或化疗。

随访结果显示,在手术后平均4.3年的时间里,无复发患者比例为63.6%,1例患者在未及时接受治疗的情况下死亡,其余6例病人的生存状况稳定。

结论虽然PCC是一种罕见的疾病,但一旦确诊,尽早手术治疗及时进行是至关重要的。

临床治疗中应注意患者的高血压病史和相关代谢综合征,以及可能出现的卒中和心肌梗死等并发症。

影像学技术可以有效诊断PCC,而MIBG扫描则更加敏感和特异。

第16卷第6期中国现代医学杂志Vol.16No.62006年3月ChinaJournalofModernMedicineMar.2006我院1977年4月 ̄2003年4月收治恶性嗜铬细胞瘤22例,占同期嗜铬细胞瘤的10.1%(22/218)。

现报告如下:1临床资料本组22例。

男18例,女4例;年龄31 ̄63岁,平均50.5岁。

临床表现持续性高血压17例,阵发性高血压5例;发作时常伴有心悸、出汗、头痛及面色苍白。

体重减轻8例。

脸红5例。

22例常规行B超及CT检查,MRI检查8例。

瘤体直径5 ̄7cm6例,大于7cm16例。

肿瘤呈团块状和分叶状软组织影,内部结构不均。

呈囊实相间改变19例。

周围淋巴结增大5例。

影像学诊断恶性12例。

血沉明显增快10例,为60 ̄123mm/h,平均72mm/h。

24h尿儿茶酚胺(CA)增高16例,香草基扁桃酸(VMA)增高19例。

肿瘤位于肾上腺14例,腹主动脉旁5例,膀胱2例,脐尿管1例。

22例均手术治疗,肿瘤切除16例,病理诊断嗜铬细胞瘤14例,恶性嗜铬细胞瘤2例。

未能切除5例。

术中因腔静脉破裂大出血死亡1例。

未能切除的5例术后因转移2年内死亡。

切除肿瘤中,失访1例,术后5a内因肿瘤转移死亡9例;脑出血死亡1例;目前存活5例,随访11个月 ̄14a,4例无瘤生存,1例肿瘤复发二次手术,并发现有骨转移。

文章编号:1005-8982(2006)06-0912-02恶性嗜铬细胞瘤的临床分析杨春明,孔垂泽,孙志熙,宫大鑫,姜元军(中国医科大学附属第一临床学院泌尿外科,辽宁沈阳110001)摘要:目的提高对恶性嗜铬细胞瘤的诊治水平。

方法总结22例恶性嗜铬细胞瘤患者临床资料。

结果恶性嗜铬细胞瘤常见于男性,肾上腺外嗜铬细胞瘤恶性率较高,肿瘤大多直径大于7cm,且内部结构不均,瘤体常有粗肿瘤结节或多个结节。

可存在无嗜铬组织浸润或转移的表现。

结论常规病理难以区别肿瘤的良恶性,术后应长期观察肿瘤的生物学行为,是否发生无嗜铬组织的转移。

嗜铬细胞瘤的鉴别诊断嗜铬细胞瘤是起源于神经外胚层嗜铬组织的肿瘤,肿瘤可分泌儿茶酚胺(如肾上腺素/去甲肾上腺素),导致陈发性或持续性高血压/心慌心悸/代谢紊乱等一些列症状及体征,肿瘤若大量释放儿茶酚胺(可导致多器官功能衰竭危及生命。

嗜铬细胞瘤首选手术切除,术前应当采用α受体阻滞剂做充分术前准备,可有效预防术中儿茶酚胺大量释放引起的血压剧烈波动及各种并发症,降低手术风险。

嗜铬细胞瘤大部分为肾上腺来源嗜铬细胞瘤,其余为肾上腺外的嗜铬细胞瘤,又称异位嗜铬细胞瘤,最常见位于腹膜后。

特别是腹膜后其他肿瘤与腹膜后异位嗜铬细胞瘤难以鉴别,应当警惕嗜铬细胞瘤可能,做好充分术前准备。

下面就与大家分享鼓楼医院泌尿外科肾上腺及腹膜后肿瘤中心关于嗜铬细胞瘤诊断经验。

一、肾上腺嗜铬细胞瘤的鉴别诊断肾上腺来源的嗜铬细胞瘤主要与肾上腺皮质腺瘤做鉴别诊断,嗜铬细胞瘤的CT平扫一般CT值较高(与肾脏相当),可有特征性的液化坏死低密度区,增强可见特征性的显著强化或环形强化,但也有强化不明显的;嗜铬细胞瘤的MRI平扫大部分表现为T2高信号(与肾脏对比)/DWI-b1000高信号/ADC低信号;血儿茶酚胺及代谢产物显示去甲变肾上腺素/变肾上腺素升高(若升高2倍以上可基本确定)。

而肾上腺皮质腺瘤的CT值较低,增强显示轻中度强化;MRI平扫显示为特征性的T1反相信号减低,血儿茶酚胺及代谢产物基本正常。

1、典型病例1(肾上腺皮质腺瘤)此例CT平扫值较高且强化显著,CT难以鉴别;但MRI显示特征性的T1反相信号减低;血儿茶酚胺及代谢产物也正常。

2、典型病例2(嗜铬细胞瘤)此例CT平扫值较高且明显强化;MRI显示特征性的T2高信号/DWI-b1000高信号/ADC低信号,T1反相信号不减低;血去甲变肾上腺素升高4倍。

3、典型病例3(嗜铬细胞瘤)此例CT平扫值较高且呈特征性“环形强化”;MRI显示特征性的T2高信号/DWI-b1000高信号/ADC低信号,T1反相信号不减低;血去甲变肾上腺素稍高。

301医院疑难病例丨肾上腺嗜铬细胞瘤杨丽娟中国人民解放军总医院病例1:发现血压升高、左肾上腺区占位1周一例【一般信息】女性,28岁,主因“发现血压升高、左肾上腺区占位1周”入院。

【病史】患者1周前因“腹胀”至当地医院就诊,测得血压220/130 mm Hg,伴有头痛、头胀,无心悸、大汗。

行腹部CT示左肾上腺区占位(患者自述,未见CT片),予输液治疗(具体不详)后血压下降,症状好转,未再应用降压药物。

3天前于当地医院测血压124/80 mm Hg,行腹部彩超示左侧肾上腺区囊实性包块,大小约7.2 cm×5.2 cm×6.6 cm。

患者自发病以来否认心悸、多汗、面色苍白,否认胸闷、四肢发凉,否认腹痛。

大便干燥。

月经正常。

父亲有高血压。

【查体】身高163 cm,体重58.5 kg,体重指数(BMI)22,血压142/98 mm Hg。

无面色苍白,手、足皮温正常。

无多血质外貌,无皮肤变薄、瘀斑及紫纹。

甲状腺未触及。

心率80次/分,律齐,未闻及杂音。

腹软,无压痛,未触及包块,双下肢无水肿。

【诊治经过】入院后监测血压波动在120~142/70~98 mm Hg。

血常规正常,ACTH-皮质醇节律正常,24小时尿游离皮质醇正常。

2次24小时尿儿茶酚胺平均值:去甲肾上腺素(NE)257 μg/24 h(参考值:22.09~75.36 μg/24 h);肾上腺素(E)431 μg/24 h(参考值:1.52~34.53 μg/24 h);多巴胺(DA)503 μg/24 h(参考值:93.18~470.31 μg/24 h)。

甲状腺功能正常。

甲状旁腺激素及碱性磷酸酶正常,降钙素(CT)正常。

75 g OGTT示糖耐量减低伴高胰岛素血症。

肿瘤标志物未见异常。

甲状腺超声未见明显异常。

腹部超声:左侧肾上腺区低回声肿块,大小约6.5 cm×6.9 cm,边界清楚,形态规则,内可见液化区,结合病史考虑嗜铬细胞瘤可能性大。

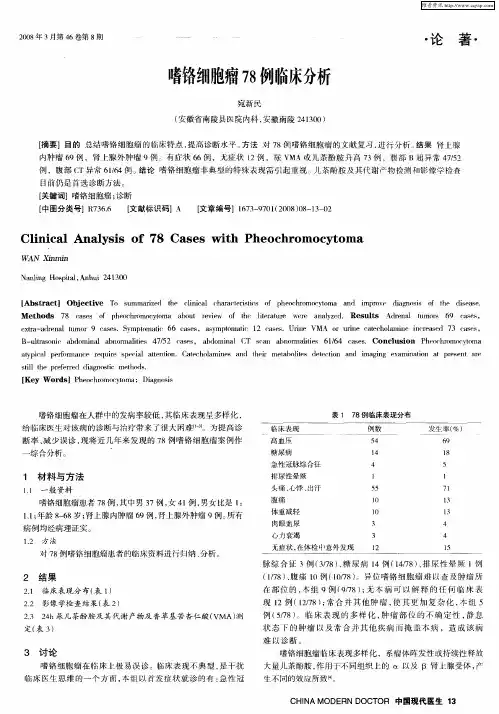

嗜铬细胞瘤25例临床特点分析【摘要】目的总结分析嗜铬细胞瘤的临床特点,提高嗜铬细胞瘤的诊治水平。

方法对25经病理证实为嗜铬细胞瘤患者的病例资料进行回顾性分析。

结果非意外瘤20例,高血压、血或尿去甲肾上腺素升高为其主要特点,意外瘤5例,临床表现不典型,部分患者存在高血压;腹部b超异常14/15例,ct异常25/25例,所有患者均行手术治疗,良性嗜铬细胞瘤21例,恶性嗜铬细胞瘤4例;肾上腺原发肿瘤24例,肾上腺外肿瘤1例。

结论血、尿儿茶酚胺检测、影像学检查仍是嗜铬细胞瘤首选的诊断方法,手术为根本的治疗手段;对于高血压患者,可行腹部b超以提高非典型嗜铬细胞瘤的检出率。

【关键词】嗜铬细胞瘤;肾上腺肿瘤;高血压嗜铬细胞瘤(pheochromocytoma,pa)是继发性高血压的重要原因之一,发病率较低,在高血压患者中仅占0.1%-0.5%[1]发现肾上腺意外瘤,易被漏诊。

为此,我们回顾分析了我院2007-2012年诊收治的25例嗜铬细胞瘤患者的临床特点,以提高其诊治水平。

1 对象和方法1.1 研究对象 25例患者,年龄33-67岁,男19例,女6例。

20例为非意外瘤的病例,其中4例为恶性pa,两例伴有肾上腺外组织(骨、肝、淋巴结、后腹膜)的转移。

5例为肾上腺意外瘤。

1.2 方法对25例pa患者的临床资料进行归纳、分析。

肾上腺意外瘤定义为没有明显肾上腺疾病的临床表现,因非肾上腺疾病就诊时经由影像学检查意外发现的肾上腺占位。

1.3 统计学处理应用spss13.0软件统计,计量数据以χ±s表示,计数资料以百分率表示。

2 结果2.1 临床特点分析 25例患者中,症状发生频率依次为高血压(80%,20例),最高血压波动范围140-220/80-120mmhg;其中,持续性高血压伴阵发加重8例,阵发性高血压4例,持续性高血压7例,高血压与低血压交替发作1例。

其次为心悸、头晕(60%)。

典型头痛-心悸-多汗三联征阳性率为36%,心律失常6例,其中4例为窦性心动过速,2例为交界性心动过速。