解构主义建筑代表人物气其作品

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:4

外国近现代建筑史--名词解释浪漫主义建筑(ROMANTICISM?ARCHITECTURE)18世纪下半叶到19世纪下半叶欧美一些国家在文学艺术中的浪漫主义思潮影响下流行的一种建筑风格。

浪漫主义在艺术上强调个性,提倡自然主义,主张用中世纪的艺术风格同学院派的古典主义艺术相抗衡。

这种思潮在建筑上表现为追求超尘脱俗的趣味和异国情调。

18世纪60年代至19世纪30年代是浪漫主义建筑发展的第一阶段,又称先浪漫主义。

出现了中世纪城堡式的府邸,甚至东方式的建筑小品。

19世纪30~70年代是浪漫主义建筑的第二阶段,它已发展成为一种建筑创作潮流。

由于追求中世纪的哥特式建筑风格,又称为哥特复兴建筑。

古典复兴建筑:18世纪60年代到19世纪末在欧美流行的复古思潮的一种表现形式。

它可分为罗马复兴和希腊复兴两种倾向。

在建筑方面,古罗马的广场、凯旋门、纪功柱等纪念性建筑成为效法的榜样。

但他们没有简单地抄袭古典建筑式样,古典复兴建筑体形单纯、独立、完整,细部处理朴实,形式合乎逻辑,纯装饰构件较少。

采用古典古典复兴建筑风格的主要是国会、法院、银行、交易所、博物馆、剧院等公共建筑和一些纪念性建筑。

折衷主义建筑ECLECTIC?ACHITECTURE19世纪上半叶在欧美兴起的一种建筑创作思潮。

折衷主义为了弥补古典主义与浪漫主义在建筑创作中的局限性,任意模仿历史上的各种风格,或自由组合各种式样,故有“集仿主义”之称。

折衷主义建筑师不讲固定的法式,只讲求比例均衡,注重纯形式美。

刻意求新,立足于创造丰富多彩的建筑。

他们将罗马、希腊、拜占廷、中世纪、文艺复兴和东方情调的各式各样融会于自己的建筑作品里,以求摆脱一脉相承的谱系,创造本时代的建筑风格。

工艺美术运动(Arts?and?Crafts?Movement):亦称手工艺运动。

19世纪后期英国出现的设计改革运动,提倡用手工艺生产表现自然材料,以改革传统形式,反对粗制滥造的机器产品。

在建筑上主张建造“田园式”住宅来摆脱古典建筑的束缚。

解构主义1引言20世纪是各种风格与主义百家争鸣的时代,这一时期产生的比以往任何世纪都多,从构成主义到表现主义,从功能主义、国际风格到新的粗野主义、后现代和解构主义;这集中地反映了各种流派思潮对建筑观念的挑战和探索,如芝加哥学派、维也纳学派、未来学派、风格派、包豪斯学派等。

可以说20世纪40年代~60年代是现代主义建筑、国际主义建筑风格垄断时期,70年代到现在为止是后现代主义时期,产生后现代风格的土壤是后现代的社会意识形态,解构主义作为一种新兴的个性思潮也逐渐从理论走向现实,各种各样的优秀作品争相现世,解构主义大师如彼得.埃森曼,弗兰克.盖里,扎哈.哈迪德等也纷纷活跃在世界各地,引领了解构主义世界的潮流。

2解构主义产生的历史背景2.1哲学起源解构主义哲学的产生是以人文哲学为背景,二战后欧美哲学由过去占主流的理性主义与新发展起来的非理性思潮平行发展,在各分秋色的情况下发展起来的。

20世纪50,60年代“人本主义”哲学得到了发展空间,其主要代表流派有:存在主义、法兰克福学派和结构主义。

其中结构主义是一个比较有影响的学派,它在发展过程中吸取语言符号学的方法,对各个领域的研究起到了示范作用。

建筑学中的符号学理论就是在这种背景下产生的,为后现代主义建筑理论和解构主义建筑的发展和完善奠定基础。

结构主义哲学受语言符号系统结构主义方法的推动,为以后语言学的解构主义的诞生促使解构哲学的产生并影响到解构主义建筑埋下了伏笔。

解构主义在二十世纪六十年代后期由法国哲学家雅克·德里达(JacquesDerrida)在其《论语法学》一书中确定,形成以德里达、罗兰·巴尔特、福科、保尔·德·曼等理论家为核心并互相呼应的解构主义思潮,之后便作为一种批评类型被理论家们用于对众多研究领域方法问题的探讨。

解构即反结构,或分解结构,消解结构中心。

结构中心即逻各斯中心(德里达对西方形而上学传统的总称),本质即传统文化的“根”——切传统的,既定的概念范畴和分类法都是解构的对象。

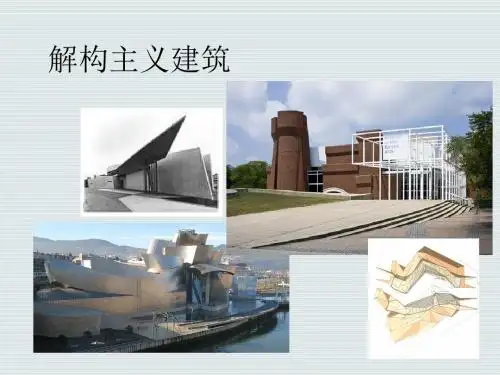

解构主义建筑代表--曼彻斯特帝国战争博物馆解构主义建筑是在80年代晚期开始的后现代建筑的发展。

它的特别之处为破碎的想法,非线性设计的过程, 有兴趣在结构的表面或和明显非欧几里得几何上花点功夫,形成在建筑学设计原则的变形与移位,譬如一些结构与大厦封套.大厦的完成视觉外观利用不可预料和受控纷乱描绘的刺激出现了无数的解构主义的"样式"。

目录编辑本段基本简介一些解构主义的建筑师受到法国哲学家德里达(Jacques Derrida)的文字和他解构的想法的影响。

虽然这个影响的程度仍然对受到怀疑; 而其他人则被重申的俄国人构成主义运动中的几何学不平衡想法所影响。

在解构主义,也有对其它二十世纪运动作另外的参考: 现代主义/后现代主义互相作用,表现主义, 立体派, 简约主义及当代艺术。

解构主义的全面尝试,就是让建筑学远离那些实习者所看见的现代主义的束紧规范,譬如“形式跟随功能”,“形式的纯度”,“材料的真我”和“结构的表达”。

在解构主义运动的历史上的重要事件包括了1982年拉维列特公园(Parc de la Villette) 的建筑设计竞争(特别德里达和彼得·艾森曼的作品并且柏纳德·楚米的得奖作品), 1988年现代艺术博物馆在纽约的解构主义建筑展览, 由菲利普·约翰逊和马克·威格利组织, 还有1989年初位于俄亥俄州哥伦布市由彼得·艾森曼设计的卫克斯那艺术中心(Wexner Center for the Arts)。

编辑本段现代主义与后现代主义荷兰大都会建筑事务所与雷姆·库哈斯的西雅图中央图书馆当代建筑学中的解构主义是与现代主义的合理性刚好对立。

它与后现代主义的关系是断然并且是相反。

虽然后现代主义者和未成熟的解构主义建筑师沿著双方在《对立期刊》(1973–84出版)中出版了一些理论, 那本期刊的内容却标记著两个运动之间一个决裂的开始。

解构主义在建筑中的代表人物、作品1、弗兰克·盖里(Frank·Gehry)最早反映在弗兰克?盖里被认为世界第一个解构主义的建筑设计家。

代表作:1989年设计的德国维特拉国际家居展览中心。

毕尔巴鄂古根海姆美术馆(Museo Guggenheim Bilbao)建于(1995~1997)年,作为90年代世界最著名的新建筑,盖里重新撰写了建筑手法的传统盖里的设计基本采用了解构的方式,即把完整的现代主义、构造主义建筑整体破碎处理,然后重新组合,形成破碎的空间形态。

他的作品具有鲜明的个人特征,采用解构主义哲学的基本原理,他重视解构的基本部件,认为基本部件本身就具有表现的特征,完整性不在于建筑本身整体风格的统一,而在于部件的充分表达。

虽然他的作品基本都有破碎的总体形式,但本身却是一种新的形式。

是解析了以后的构造。

他对于空间本事的重视,使他的建筑摆脱了现代主义、国际主义建筑所谓的总体性和功能性细节,而具有更丰富的形式感。

2、P·艾曼森(Peter Eisenman)P·艾曼森(Peter Eisenman)是当今美国最具影响的建筑设计师之一。

解构主义哲学家德里达与P?艾曼森有较多联系,对其思想也有一定影响。

艾曼森的两大作品——俄亥俄州立大学的威克斯纳艺术中心与辛辛那提大学DAAP学院。

艾曼森主持的DAAD学院扩建工程的设计工作始于1987年,学院1996年底建成。

原建筑呈折线互相联系,扩建部分在原有建筑北侧而且沿着山坡布置。

总体布局、内部空间和外部造型独具特色。

设计借助计算机,建筑轴网的每个交点都在三度空间不断位移,多层次交叉、错动。

利用扩建部分与己建成部分的空间作为中庭。

新旧建筑之间的空间本来就极不规则,设计充分利用这个特点并予以发挥。

沿中庭北侧布置单跑大楼梯,平面呈曲线状,坡度极缓而且有宽度变化,大楼梯与横跨中庭的天桥、顶光组合成极具特色的共享空间。

由于高层的变化、构造的扭转、空间的穿插,形成强烈的动感,这种扑朔迷离的空间在建筑艺术确实有所突破。

![解构主义建筑代表人物气其作品[1]](https://uimg.taocdn.com/efb9b8c50c22590102029dba.webp)

7、3 解构主义7、3、1 解构建筑概况20世纪80年代,西方建筑界又出现了一种被称为”解构主义”的新思潮。

它不仅质疑现代建筑,还对现代主义以后出现的历史主义、通俗主义的思潮持批评态度,试图建立关于建筑存在方式的全新思考。

解构主义建筑的得名,与两次重要活动有关:一次是1988年6月至8月,在纽约现代艺术博物馆举办了一个名为“解构主义建筑”的七人作品展;另一次是同年7月,在伦敦泰特美术馆举行了一个名为“建筑与艺术中的解构主义”的国际研讨会。

解构主义建筑与解构主义哲学:在思想观念上确实存在着某种关联,一些解构建筑师比较关注哲学,试图将建筑纳入更深层次的文化思考;而另一些解构建筑师则不然,他们更加关注建筑形式与空间的全新创造。

第一类建筑师:伯纳德·屈米、彼得·艾森曼、丹尼尔·里伯斯金、莱姆·库哈斯等。

第二类建筑师:扎哈·哈迪德、弗兰克·盖里、蓝天组等。

7、3、2 代表人物及其作品伯纳德·屈米:1944年出生于瑞士。

1969年毕业于苏黎世联邦工科大学,从70年代到80年代,分别在伦敦建筑联盟学院(AA)、普林斯顿大学等执教,在纽约和巴黎成立事务所,现为哥伦比亚大学建筑研究生院院长。

思想基础:德里达的解构主义哲学,福柯的后现代哲学。

代表实例:巴黎拉维莱特公园(1982-1989从“分解”到“叠合”为处理拉维莱特公园开发计划的复杂性和不定性,屈米以“分解”的观念在公园用地上建立起三个结构系统:“面”系统,以一种表层结构来表达;“线”系统,用了许多连接线条和线性构件;“点”系统,精心设计了许多小型构筑物。

“点”、“线”、“面”三个系统,还无法控制公园的整体结构。

屈米将“点”系统上的10.8m 见方的构筑物放置在一个间距为120m的方网格的交叉点上。

构筑物形式各异,但红色却是唯一的保留颜色。

在方网格有秩序地组织下,“点”系统及构筑物具有了决定整个公园结构的作用。

浅谈结构主义及其代表作品一、解构主义建筑的提出上个世纪中期的法国,形成了一股结构主义的潮流,引起了西方各国的关注。

到了1967,法国哲学家、文艺理论家、美学家德里达提出了解构主义理论,作为法国的另一种哲学思潮出现了,他的美学是属于后结构主义美学,其理论是出于对结构主义的瓦解、反对、否定的目的而产生的一股新思潮,德里达所提出的解构主义观点就是要消解作为结构主义存在基础的“结构”概念。

70年代,西方不少先锋派建筑师开始将解构主义理论运用于建筑实践。

于是,解构建筑产生了。

二、解构主义建筑的特点解构主义最大的特点是反中心、反权威、反二元对抗、反非黑即白的理论。

德里达本人对于建筑非常感兴趣,他视建筑的目的是控制社会的沟通、交流,从广义来看,建筑的目的要控制经济。

因此,他认为新的建筑、后现代的建筑应该是要反对现代主义的垄断控制,反对现代主义的权威地位,反对把现代建筑和传统建筑对立起来的二元对抗方式。

三、解构主义的代表作品解构主义建筑的代表人物有丹尼尔·利伯斯金,弗兰克·盖里,伯纳德·屈米,彼得·艾森曼,扎哈·哈迪特等人。

其中丹尼尔·利伯斯金由于其特殊的经历,对解构主义建筑做出了更多的诠释,下面就对其成名作柏林犹太人博物馆进行分析。

犹太人博物馆是附属于原柏林博物馆“巴洛克式老建筑体”的增建部分,在1989年的设计竞赛中由利伯斯金拿下,1992年11月大楼动工,1998年竣工,1999年1月向公众开放。

建筑总面积达到10000平方米,整个建筑平面呈曲折前行状,分为地下一层,地上两层。

利伯斯金的方案将旧馆与新馆由一条虚空的中轴贯穿,新馆将分裂的箭形直插入这块场地,冲破了巴洛克风格的三叉几何形,零散的形体设计,隐射文化与城市结构遭到的破坏,也是对当局折衷主义的城市规划的否定;对比强烈的新旧建筑,同时也寓意着犹太民族在这里被断裂的历史。

工程1992年动工,在建造过程中,遭受连续不断的波折和人们种种不同的评价。

解构主义建筑代表人物气其作品解构主义建筑是一种在20世纪80年代开始兴起的建筑风格,其核心理念是反对传统建筑设计的规则和秩序,强调建筑设计的无序、动态和多元。

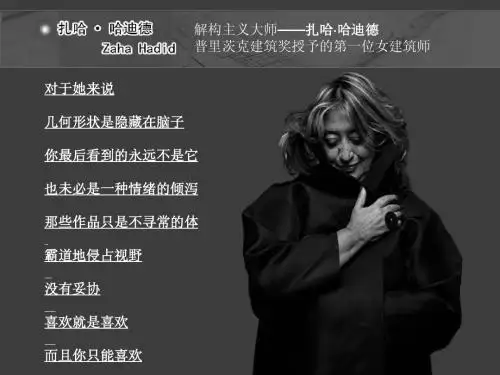

以下是一些解构主义建筑的代表人物及其作品:1.扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)扎哈·哈迪德是解构主义建筑的重要代表人物之一,她的设计风格充满了流动性和动态感,具有很强的现代感和视觉冲击力。

她的作品包括广州大剧院、南京青奥中心、北京大兴国际机场等。

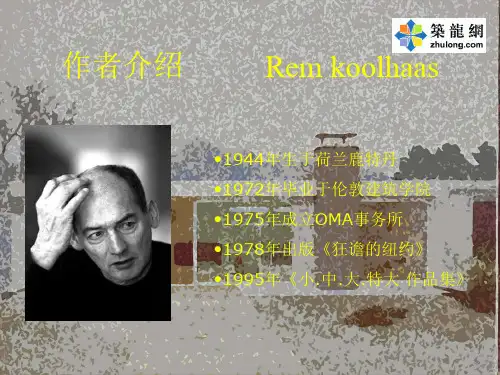

2.库哈斯(Rem Koolhaas)库哈斯是荷兰建筑师和建筑评论家,也是解构主义建筑的代表人物之一。

他的设计风格充满了颠覆和创新,强调建筑设计的多元性和开放性。

他的作品包括中央电视台新址、荷兰国家博物馆、洛杉矶当代艺术博物馆等。

3.埃森曼(Peter Eisenman)埃森曼是美国著名的建筑师和建筑理论家,也是解构主义建筑的代表人物之一。

他的设计风格强调建筑结构的无序性和不确定性,以及空间和形式的多元性。

他的作品包括西班牙毕尔巴鄂市公共艺术博物馆、美国费城唐人街保护与发展规划等。

4.格里芬(Michael Graves)格里芬是美国著名的建筑师和设计师,他的设计风格充满了幽默感和卡通色彩,也具有很强的解构主义特征。

他的作品包括波特兰市政厅、迪士尼总部大楼、美国驻德国大使馆等。

5.哈林(Eduardo Kamin)哈林是阿根廷建筑师和设计师,他的设计风格充满了颠覆和创新的元素,以及很强的文化和历史意识。

他的作品包括阿根廷国家大剧院、智利圣地亚哥艺术博物馆、巴西圣保罗国际机场等。

总的来说,解构主义建筑代表了一种反对传统设计理念的创新思潮,其作品强调无序、动态、多元和开放性。

这些代表人物的设计思想和作品对后来的建筑设计和建筑理论产生了深远的影响,也在全球范围内引起了广泛的讨论和争议。

解构主义建筑师及作品品评摘要:解构主义建筑是20世纪后期建筑创作中基于建筑形式的探索,其观念变革表现在对结构主义的分解和破裂、对形而上学的批驳、实现反传统的建筑形式上等。

解构主义以其独特的设计理念,给大众带来了不一样的评论视角。

本文尝试对知名解构大师及其作品进行解读,从总体布局、体量塑造、空间多样化、建筑表皮处理等方面对解构主义设计进行了具体分析,简要归纳解构主义创作手法,以期对今后建筑设计有一定的启示。

关键字:解构主义、分解重构、作品解读一.解构主义1.解构主义的产生现代主义出现之后,建筑风格曾长期单调统一,建筑师们力求多变,各种探索、尝试层出不穷——这些探索基本都是基于形式主义上的探索,都是对现代主义、国际主义设计的调整、补充、改良和发展。

解构主义便是其中的一个分支。

解构主义是从结构主义中演化出来的,是20世纪50年代后期到60年代在法国兴起的哲学理念。

事实上,它的思想渊源可以追溯到19世纪末尼采的叛逆思想——质疑理性,颠覆传统,以及海德格尔的现象学和欧洲左派批判理论。

1967年前后德里达提出了解构主义的概念,从字意上来讲,解构主义是指正统标准的否定和批判。

同时,它的形式实际是对结构主义的破坏和分解。

2.解构主义的思想核心解构主义认为传统哲学的二元对立命题中森严的等级秩序是不合理的,它强调瓦解二元对立的统治和被统治关系,采用分解、消减和移置的方法使二者势均力敌,达到一种新的平衡。

解构主义最显著的特点就是反中心,反权威,反二元对抗,反非对即错的理论。

提倡分解、片段、不完整、无中心、持续地变化等等,我们不难看出解构主义具有较强烈的开拓意识,并以其激进,甚至是破坏性的思想及理论,尝试从根本上动摇或推翻传统文化体,因而解构主义者们所表现出来的外在特征便是对传统的审视与背叛、对社会的关注与批判,同时还有人们的争议和不理解。

3.解构主义对建筑的影响被认为是激进的、非理性甚至是破坏性的解构主义合时宜的出现,使得建筑界突破了现代主义、国际主义的单调统一建筑形式,因其重视个体、部件本身,具有强烈个性,在建筑设计领域被采用。

谈解构主义的代表人物丹尼尔·利伯斯金———以柏林犹太人博物馆为例王小花1许晨曦2(1.天津华夏建筑设计有限公司,天津300061;2.天津市大港建筑设计院,天津300270)【摘要】本文对解构主义建筑大师丹尼尔·利伯斯金的成名作———柏林犹太人博物馆的分析,加深了对解构主义建筑特点的认识,并得出了解构主义建筑的四点创作原则。

【关键词】解构主义;柏林犹太人博物馆争议一、解构主义建筑的提出上个世纪中期的法国,形成了一股结构主义的潮流,引起了西方各国的关注。

到了1967年法国哲学家、文艺理论家、美学家德里达提出了解构主义理论,作为法国的另一种哲学思潮出现了,他的美学是属于后结构主义美学,其理论是出于对结构主义的瓦解、反对、否定的目的而产生的一股新思潮,德里达所提出的解构主义观点就是要消解作为结构主义存在基础的“结构”概念。

70年代,西方不少先锋派建筑师开始将解构主义理论运用于建筑实践。

于是,解构建筑产生了。

二、解构主义建筑的特点解构主义最大的特点是反中心、反权威、反二元对抗、反非黑即白的理论。

德里达本人对于建筑非常感兴趣,他视建筑的目的是控制社会的沟通、交流,从广义来看,建筑的目的要控制经济。

因此,他认为新的建筑、后现代的建筑应该是要反对现代主义的垄断控制,反对现代主义的权威地位,反对把现代建筑和传统建筑对立起来的二元对抗方式。

解构主义建筑的代表人物有丹尼尔·利伯斯金,弗兰克·盖里,伯纳德·屈米,彼得·艾森曼,扎哈·哈迪特等人。

其中丹尼尔·利伯斯金由于其特殊的经历,对解构主义建筑做出了更多的诠释,下面就对其成名作柏林犹太人博物馆进行分析。

三、项目简介犹太人博物馆是附属于原柏林博物馆“巴洛克式老建筑体”的增建部分,在1989年的设计竞赛中由利伯斯金拿下,1992年11月大楼动工,1998年竣工,1999年1月向公众开放。

建筑总面积达到10000平方米,整个建筑平面呈曲折前行状,分为地下一层,地上两层。

7、3 解构主义7、3、1 解构建筑概况20世纪80年代,西方建筑界又出现了一种被称为”解构主义”的新思潮。

它不仅质疑现代建筑,还对现代主义以后出现的历史主义、通俗主义的思潮持批评态度,试图建立关于建筑存在方式的全新思考。

解构主义建筑的得名,与两次重要活动有关:一次是1988年6月至8月,在纽约现代艺术博物馆举办了一个名为“解构主义建筑”的七人作品展;另一次是同年7月,在伦敦泰特美术馆举行了一个名为“建筑与艺术中的解构主义”的国际研讨会。

解构主义建筑与解构主义哲学:在思想观念上确实存在着某种关联,一些解构建筑师比较关注哲学,试图将建筑纳入更深层次的文化思考;而另一些解构建筑师则不然,他们更加关注建筑形式与空间的全新创造。

第一类建筑师:伯纳德·屈米、彼得·艾森曼、丹尼尔·里伯斯金、莱姆·库哈斯等。

第二类建筑师:扎哈·哈迪德、弗兰克·盖里、蓝天组等。

7、3、2 代表人物及其作品伯纳德·屈米:1944年出生于瑞士。

1969年毕业于苏黎世联邦工科大学,从70年代到80年代,分别在伦敦建筑联盟学院(AA)、普林斯顿大学等执教,在纽约和巴黎成立事务所,现为哥伦比亚大学建筑研究生院院长。

思想基础:德里达的解构主义哲学,福柯的后现代哲学。

代表实例:巴黎拉维莱特公园(1982-1989从“分解”到“叠合”为处理拉维莱特公园开发计划的复杂性和不定性,屈米以“分解”的观念在公园用地上建立起三个结构系统:“面”系统,以一种表层结构来表达;“线”系统,用了许多连接线条和线性构件;“点”系统,精心设计了许多小型构筑物。

“点”、“线”、“面”三个系统,还无法控制公园的整体结构。

屈米将“点”系统上的10.8m 见方的构筑物放置在一个间距为120m的方网格的交叉点上。

构筑物形式各异,但红色却是唯一的保留颜色。

在方网格有秩序地组织下,“点”系统及构筑物具有了决定整个公园结构的作用。

至此,公园设计才由“分解”实现了三个迥然不同系统的“叠合”。

丹尼尔·里伯斯金:1946年出生于波兰。

曾在以色列和美国学习音乐,后来在纽约的库柏联盟学院学习建筑,又在英格兰的埃塞克斯大学历史与哲学系攻读。

曾经在多所大学执教。

丰富的知识背景,使他的建筑创作呈现出与众不同的气质。

思想基础:解构主义哲学。

代表实例:柏林犹太人博物馆(1989-1999)。

柏林犹太人博物馆(1989-1999)三条“路径”和一个“虚空”柏林犹太人博物馆的入口是从老馆地下层进入,入口连接了新馆的三条路径:一条较短的狭窄空间将参观者引向一个死胡同,进入这个绝境空间底部的一扇门,即屈米设计的“大屠杀塔”。

第二条路径的侧墙上布满了当年犹太人逃亡世界各地的城市名,路的尽端通向一个小庭院,院中一组密集的混凝土柱,象征犹太人的流浪与迁徙。

第三条也是最长的路径空间里,陈列着当年犹太社区幸存下来的各种遗物这个空间也将引导参观者返回博物馆入口。

博物馆中最意味深长的是一个虚空的空间,它是屈米在设计中最想表达的在他看来,这是一个“缺席的空间”,是柏林犹太人群体曾被彻底根除的见证。

彼得·艾森曼:1932年出生于美国。

1955年毕业于康奈尔大学,1959-1960年在哥伦比亚大学,1960-1963年在剑桥大学学习建筑。

在普林斯顿等大学执教。

以具有广博知识的理论家、评论家而著称,这使他的建筑创作具有深奥的哲理。

思想基础:乔姆斯基的结构主义哲学,德里达的解构主义哲学,德勒兹的后现代哲学。

代表实例:系列住宅,俄亥俄州立大学韦克斯纳视觉艺术中心(1985-1989),哥伦布会议中心(1989-1992),欧洲被屠杀犹太人纪念碑(1999-2005)。

几何“地表”与“柱顶面”之间该设计从一套规则的网格开始,它包括2700多个混凝土柱,每个柱长2.3m,宽0.92m 高0-7.5m之间,柱间距0.92m,只能容纳一个人穿行。

柱阵的地面与顶平面之间所形成的波浪形,取决于柱网格和柏林城市网格相交错的断面。

由两套网格系统所产生的不定性,叠加在了地貌与柱阵的顶面上,创造出地表与柱顶面之间在视知觉上的差异。

网格结构的变异,导致原本规则的网格中出现模糊空间,空间显得密集、狭窄、深邃、变化多端,人在任何一处的感受都是多层次的,造就了一个消逝和反思的场所,亦即回忆。

莱姆·库哈斯:1944年出生于荷兰。

1968-1972年在伦敦建筑联盟学院(AA),1972-1973年在康奈尔大学学习建筑,1975年组建了大都会建筑事务所(OMA),开始了他的城市理论研究和设计实践。

曾在AA等校执教,是哈佛大学、莱斯大学教授。

思想基础:社会学。

代表实例:海牙国立舞剧院(1984-1987),中国中央电视台(CCTV)新总部大楼(2002-)。

摩天大楼设计者对摩天大楼作了重新界定在他们看来,原有摩天大楼对垂直性的表达已阻碍了想象力的发挥,随着垂直性拔地而起,创造性却轰然倒塌。

设计概念该设计并没有参与对终极高度的无谓争夺,而要建造的是由两座高楼组成的具有象征意义的建筑群。

主楼:对内。

包括行政管理、新闻广播、节目制作和服务等,纳入一个相互关联活动的立体环形结构中。

公众区:对外。

包括电视文化中心、宾馆等,将宾馆、音乐演奏厅、剧院以及电视演播厅融为一体。

环形结构结构——环形结构的三角形表面为大楼的主结构,它被用作一个巨大的管子,具有刚度、强度和扭转承受力等特点。

服务——建筑物中的一系列机械室供给一个由服务、电力、通信、水和热构成的连续环。

流线——工作人员流线和游客专用通道,使这种连续性更具潜力。

扎哈·哈迪德:1950年出生于伊拉克。

早年在黎巴嫩贝鲁特的美国大学学习数学,后移居英国,在伦敦建筑联盟学院(AA)学习建筑,1977年获得建筑学学位,1976-1978年,在库哈斯主持的OMA事务所工作,1979年自行开业。

任教于伦敦建筑联盟学院。

思想来源:俄国构成主义派,库哈斯城市思想,计算机技术应用。

代表实例:香港山顶俱乐部(1983),维特拉消防站(1993),意大利国立21世纪艺术博物馆(1998-2010)理念:哈迪德将博物馆看成是一个用来交流思想的、深入式的城市环境,从中孕育出一个多彩的文化性城市。

思路:城市化嫁接——场地渗透性——综合研究工场。

元素:素面混凝土——墙体;黑色钢铁——楼梯;无色玻璃——透明屋顶。

手法:线性,曲线,扭曲,捆绑。

蓝天组:设计组成立于1968年,由沃尔夫·德·普瑞克斯和海默特·斯维茨斯基组成,以维也纳为基地,1988年在洛杉矶开设事务所,1990年开始由合伙人法兰克·斯蒂普经营管理。

沃尔夫·德·普瑞克斯:1942年出生于维也纳。

曾在维也纳工业大学、南加尼福利亚大学、伦敦建筑联盟学院学习建筑。

执教于维也纳应用艺术学院。

海默特·斯维茨斯基:1944年出生于波兰。

曾在维也纳工业大学、伦敦建筑联盟学院学习建筑。

思想来源:弗洛伊德的精神分析理论。

代表实例:屋顶加建(1983-1989),德国慕尼黑宝马中心(2001-2007)。

“云”——是可以建造的关键词:速度、优雅、流畅。

思维:强调创造,崇尚技术。

创造:云朵—屋顶;屋顶景观;双层网状钢架;自旋双圆锥体;入口—坡道—天桥。

技术:屋顶—太阳能板;玻璃幕墙龙骨—金属管道;玻璃幕墙向阳面—金属遮阳板。

手法:被撕裂的表皮;穿插交错的空间;漂浮不定的屋顶;首位相对的锥体;流动旋转的曲面。

弗兰克·盖里:1929年出生于加拿大,后移民美国。

1954年毕业于南加利福尼亚大学建筑系,1957年在哈佛大学学习城市规划,1962年在洛杉矶建立事务所。

任哥伦比亚大学教授。

思想来源:俄国构成主义派,计算机技术应用。

代表实例:维特拉家具设计博物馆(1987-1988),毕尔巴鄂古根汉姆博物馆(1993-1997),洛杉矶迪斯尼音乐中心(1998-2003)。

组成:城市公园,大型演奏厅,小型演奏厅,室外剧场,艺术装置等。

外观:不锈钢金属板,撕裂,折叠,包裹,曲线。

室内:美国松,纺织品,曲线,演奏台,管风琴装置。

7、3、3 解构建筑评述解构建筑的出现,对长期以来形式与功能的逻辑关系以及符号与意义的必然性提出了极大的挑战,它以广泛的批判精神和超凡的前卫姿态又一次体现了西方建筑试图走向形式突破的创新传统,盖里等人的实践作品确实开创了一个时代的建筑美学。

7、4、3 21世纪一个集群室内设计的作品——西班牙马德里美利坚之门酒店酒店业主突发奇想,聘请建筑设计界的19位明星,同时设计酒店的不同区域。

建筑师们收到项目任务书后,可以按照自己的理解和想象自由造型,摒弃不必要的约束和严肃。

楼层设计师楼层设计师2层∕1.OG扎哈·哈迪德(英)8层∕7.OG 伦·阿纳德(英)3层∕2.OG诺曼·福斯特(英)9层∕8.OG凯瑟琳·梵德雷(英)4层∕3.OG 大卫·齐普菲尔德(英)10层∕9.OG 理查德·格拉克芒(美)5层∕4.OG Plasma工作室(英)11层∕10.OG矶崎新(日)6层∕5.OG维托里奥与鲁奇诺(西)12层∕11.OG贾维尔·马瑞斯考(西)7层∕6.OG 马克纽森(英)13.14层∕12.13.OG让·努维尔(法)。