中医内科学——胁痛

- 格式:ppt

- 大小:444.50 KB

- 文档页数:32

中医内科学—肝胆系病症:肋痛【定义】胁痛是指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证,属临床较常见自觉症状。

急慢性肝炎、胆囊炎、胆系结石、胆道蛔虫、肋间神经痛等多种现代医学疾病以胁痛为主要表现者,均可参考本节辨证论治。

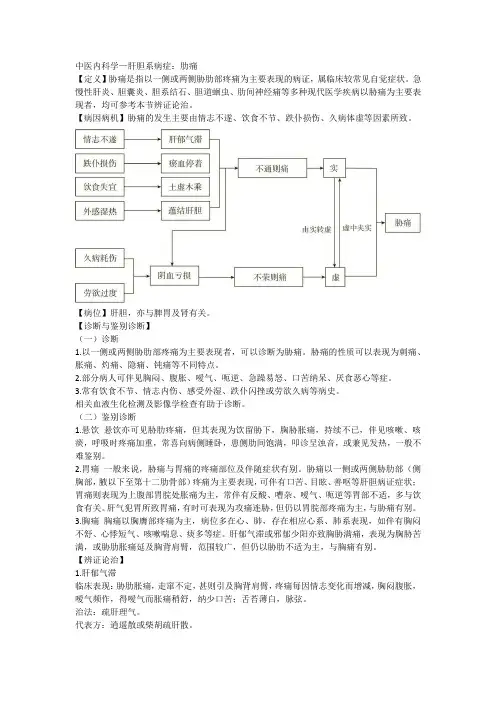

【病因病机】胁痛的发生主要由情志不遂、饮食不节、跌仆损伤、久病体虚等因素所致。

【病位】肝胆,亦与脾胃及肾有关。

【诊断与鉴别诊断】(一)诊断1.以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现者,可以诊断为胁痛。

胁痛的性质可以表现为刺痛、胀痛、灼痛、隐痛、钝痛等不同特点。

2.部分病人可伴见胸闷、腹胀、嗳气、呃逆、急躁易怒、口苦纳呆、厌食恶心等症。

3.常有饮食不节、情志内伤、感受外湿、跌仆闪挫或劳欲久病等病史。

相关血液生化检测及影像学检查有助于诊断。

(二)鉴别诊断1.悬饮悬饮亦可见胁肋疼痛,但其表现为饮留胁下,胸胁胀痛,持续不已,伴见咳嗽、咳痰,呼吸时疼痛加重,常喜向病侧睡卧,患侧肋间饱满,叩诊呈浊音,或兼见发热,一般不难鉴别。

2.胃痛一般来说,胁痛与胃痛的疼痛部位及伴随症状有别。

胁痛以一侧或两侧胁肋部(侧胸部,腋以下至第十二肋骨部)疼痛为主要表现,可伴有口苦、目眩、善呕等肝胆病证症状;胃痛则表现为上腹部胃脘处胀痛为主,常伴有反酸、嘈杂、嗳气、呃逆等胃部不适,多与饮食有关。

肝气犯胃所致胃痛,有时可表现为攻痛连胁,但仍以胃脘部疼痛为主,与胁痛有别。

3.胸痛胸痛以胸膺部疼痛为主,病位多在心、肺,存在相应心系、肺系表现,如伴有胸闷不舒、心悸短气、咳嗽喘息、痰多等症。

肝郁气滞或邪郁少阳亦致胸胁满痛,表现为胸胁苦满,或胁肋胀痛延及胸背肩臂,范围较广,但仍以胁肋不适为主,与胸痛有别。

【辨证论治】1.肝郁气滞临床表现:胁肋胀痛,走窜不定,甚则引及胸背肩臂,疼痛每因情志变化而增减,胸闷腹胀,嗳气频作,得嗳气而胀痛稍舒,纳少口苦;舌苔薄白,脉弦。

治法:疏肝理气。

代表方:逍遥散或柴胡疏肝散。

2.邪郁少阳临床表现:胸胁苦满疼痛,兼寒热往来,口苦咽干,头痛目眩,心烦喜呕;舌苔薄白或微黄,脉弦。

胁痛肝胆疾病胁痛胁痛是以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要表现的病证。

是临床上比较多见的一种自觉症状。

胁,指侧胸部,为腋以下至第十二肋骨部的统称。

如《医宗金鉴·卷八十九》所言:“其两侧自腋而下,至肋骨之尽处,统名曰胁”。

要点一概述有关胁痛的记载,最早见于《内经》,《内经》明确指出了本病的发生主要与肝胆病变相关。

如《素问·脏气法时论》中说:“肝病者,两胁下痛引少腹,令人善怒。

”在《素问·刺热》篇中有“肝热病者,小便先黄……胁满痛,手足躁,不得安卧”的记载,《灵枢·五邪》篇言:“邪在肝,则两胁中痛……恶血在内。

”此外,《灵枢·经脉》篇云:“胆,足少阳之脉,是动则病口苦,善太息,心胁痛,不能转侧。

”说明胆腑病变亦可导致胁痛。

后世医家在《内经》的基础上,对胁痛的病因病机及临床特征又有了进一步的认识。

如《诸病源候论·胸胁痛候》言:“胸胁痛者,由胆与肝及肾之支脉虚,为寒所乘故也……此三经之支脉并循行胸胁,邪气乘于胸胁,故伤其经脉。

邪气之与正气交击,故令胸胁相引而急痛也。

”指出胁痛的发病脏腑主要与肝、胆、肾相关。

严用和《济生方·胁痛评治》篇中认为胁痛的病因主要是由于情志不遂所致,“夫胁痛之病……多因疲极嗔怒,悲哀烦恼,谋虑惊忧,致伤肝脏。

肝脏既伤,积气攻注,攻于左,则左胁痛;攻于右,则右胁痛;移逆两胁,则两胁俱痛。

”《景岳全书》中进一步指出,胁痛的病因主要与情志、饮食、房劳等关系最为紧切,并将胁痛分为外感与内伤的两大类。

如《景岳全书·胁痛》曰:“胁痛有内伤外感之辨,凡寒邪在少阳经……然必有寒热表证者方是外感,如无表证,悉属内伤。

但内伤胁痛者十居八九,外感胁痛则间有之耳。

”《证治汇补·胁痛》篇对胁痛的治疗原则进行了较为全面系统地描述,曰:“治宜伐肝泻火为要,不可骤用补气之剂,虽因于气虚者,亦宜补泻兼施……故凡木郁不舒,而气无所泄,火无所越,胀甚惧按者,又当疏散升发以达之,不可过用降气,致木愈郁而痛愈甚也。

癌症:是在脏腑阴阳气血失调,正气虚弱的基础上,外邪侵入,痰湿气淤毒等搏结日久,积渐而成。

不寐:由于心神失养或不安而引起以经常不能获得正常睡眠为特征的一类病症。

鼻衄:凡不因外伤或女性不因逆经所致血以鼻腔溢出者。

便秘:是指大肠传导功能失常,导致大便秘结,排便周期延长;或周期不长,但粪质干结,排便艰难;或粪质不硬,虽有便意,但便出不畅的病证。

痹病:是由于人体正气不足,卫外不固,感受风寒湿热等外邪致使经络痹阻,气血运行不畅,引起以肌肉,筋骨,关节发生疼痛,酸楚,麻木,重着,灼热,屈伸不利,甚或关节肿大变形为主要临床表现的病证。

闭证:属实,骤起,邪气内闭清窍所致。

临床以神智昏迷,牙关紧闭,口噤不开等为特点。

喘症:是由肺失宣降,肺气上逆,或肺肾出纳失常而致的以呼吸困难,甚至张口抬肩,鼻翼扇动,不能平卧等为主要临床表现的一种常见病症。

齿衄:血自牙龈齿缝间溢出,并可排除外伤所致者。

痴呆:多由髓减脑消或痰瘀痹阻脑络,神机失用而引起的在无意识障碍状态下,以影响生活和社交能力等为主要临床表现的一种脑功能减退性疾病。

癫狂:癫与狂,都是属于神智失常的疾病,皆因谈迷神窍、气机逆乱而致。

(癫)以精神抑郁,表情淡漠,沉默痴呆,语无伦次,静而少动,(狂)或精神亢奋,狂躁刚暴,喧扰不宁,毁物打骂,动而多怒为特征的一类病症。

癫病:因情志所伤,或先天遗传,致使痰气郁结,痰迷心窍,阴阳失调,精神失常所引起的精神病。

呃逆:是指胃气上逆动膈,气逆上冲,出于喉间,呃呃连声,声短而频,不能自制的一种病证。

肺痈:是指由于热毒血於,壅滞于肺,以致肺叶生疮,形成脓疡的一种病症。

肺痨:是由于体质虚弱,气血不足,感染痨虫,侵蚀肺脏所致的具有传染性的慢性虚弱性疾患。

临床主要以咳嗽,咯血、潮热、盗汗及身体逐渐消瘦等为其特征。

肺胀:是由多种慢性肺系疾患反复发作,迁延不愈,肺脾肾三脏虚损从而导致痰淤阻结,气道不畅。

肺气壅滞,胸膺胀满,不能敛降,临床以喘息气促、咳嗽、咯痰、胸部膨满、憋闷如塞,或唇甲紫绀,心悸浮肿等为主要表现的病症。

《中医内科学》考试复习重点(四)肝胆病证胁痛1.胁痛的治则是什么?实证宜理气活血,虚证宜滋阴柔肝。

2.胁痛主要与哪些脏腑有关?肝胆脾胃肾3.胁痛与胆胀临床表现的主有区别在于哪一点?部位不同,前者疼痛在两胁肋,后者疼痛在右上腹。

1.患者男性,50岁。

自觉胁肋掣痛,心急烦口躁,头痛目赤,口干口苦,恶心呕吐,胸闷不安,溺黄,大便秘结,舌红苔黄腻,脉弦数。

诊断:胁痛,辨证:肝胆湿热,治法清热化湿,理气通络,方剂龙胆泻肝汤2.患者钟某,女,46岁。

反复胁痛五年,每因烦躁时症状加重,伴郁闷气短,纳呆,腹泻,舌淡红,苔薄白,脉沉弦。

经一个多月的恰当治疗后,病情好转,胁痛减轻,无腹泻,但仍时觉胁部悠悠疼痛,心中烦热,口干咽燥,舌红苔少,脉细数而弦。

诊断:胁痛,证候:肝阴不足,治法:滋阴柔肝,养血通络,方剂:一贯煎。

黄疸1.黄疸的发生与哪些脏腑功能失调关系最密切?脾胃肝胆2.急黄热毒炽盛,邪入心营时的治法是什么?清热解毒,凉营开窍3.黄疸的基本病机是什么?湿浊阻滞,胆液不循常道而外溢。

1.患者张某,男,40岁。

1994年7月12日就诊。

患者一个月前因公至南方出差,常暴饮暴食,劳累奔波,自觉神疲乏力。

20天后自觉恶寒发热,头身重痛,脘腹满闷,小便黄,目白睛黄不明显,纳呆,当地医院诊断“感冒”,经治疗后外感症状消失,但身体仍觉异常疲乏,且双目白睛微黄,患者因工作忙,四天后始就诊。

现症见身目发黄如橘,发热不扬,身重体倦,口苦,恶心呕吐,纳呆,溺黄少,大便不爽,舌苔厚腻,脉弦滑。

诊断:黄疸,证型:湿重于热,治法:除湿化浊,泄热除黄,方剂:茵陈四苓汤。

2.患者男性,23岁,因身目俱黄两天入院。

现症见身目俱黄,发热口渴,恶心欲吐,溺黄便秘,舌红苔黄腻,脉弦数。

诊断:黄疸;证型:阳黄热重于湿,治法:清热利湿通腑,方剂:茵陈蒿汤加减。

积聚1、积证与聚证各有何特点?答:积证是有形,固定不移,痛有定处,病属血分,为脏病,聚证是无形,聚散无常,病无定处,病属气分,为腑病。

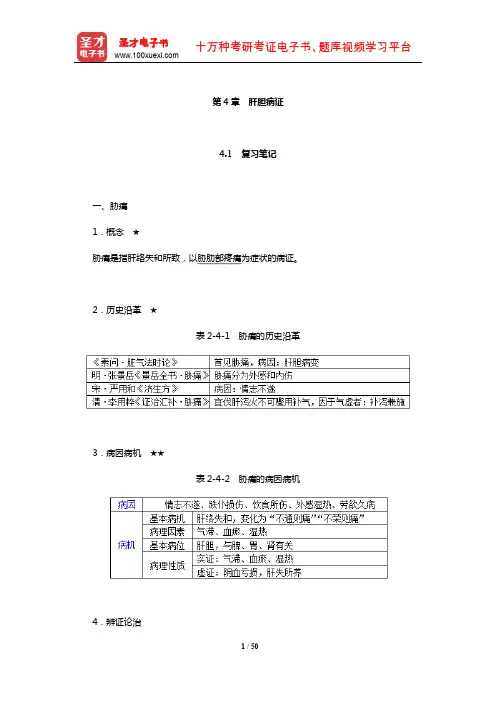

第4章肝胆病证

4.1 复习笔记

一、胁痛

1.概念★

胁痛是指肝络失和所致,以胁肋部疼痛为症状的病证。

2.历史沿革★

表2-4-1 胁痛的历史沿革

3.病因病机★★

表2-4-2 胁痛的病因病机

4.辨证论治

(1)辨证要点、治疗原则★★★

表2-4-3 胁痛的辨证要点、治疗原则

(2)分证论治★★★

表2-4-4 胁痛的分证论治

5.歌诀★

二、黄疸

1.概念★★

黄疸是指以目黄、身黄、小便黄为症状的一种病证。

目睛黄染是重要特征。

2.历史沿革★★

表2-4-5 黄疸的历史沿革

3.病因病机★★

表2-4-6 黄疸的病因病机

4.辨证论治

(1)辨证要点

①阳黄、急黄、阴黄的辨证要点★★★

表2-4-7 黄疸的辨证要点

②辨阳黄之湿热轻重★★★

a.热重于湿:身目俱黄,色泽鲜明,发热口渴,大便燥结,舌苔黄腻,脉弦数。

b.湿重于热者:色泽不如热甚者鲜明,头身困重,胸满脘痞,舌苔白腻微黄,脉弦滑。

(2)治疗原则——化湿利胆退黄

(3)分证论治★★★★★

表2-4-8 黄疸的分证论治

5.歌诀★

6.黄疸与萎黄的鉴别★★★

表2-4-9 黄疸与萎黄的鉴别

三、积聚

1.概念★

积聚是指以腹内结块,或胀或痛为症状的病证。

2.历史沿革★

表2-4-10 积聚的历史沿革

3.病因病机★

表2-4-11 积聚的病因病机

4.辨证论治

(1)辨证要点和治疗原则★★。