(部编)初中语文人教七年级上册以小见大群文阅读

- 格式:pptx

- 大小:9.08 MB

- 文档页数:17

群文读写结合课案例以小见大,学写感悟巩义市米河镇第一初级中学郑其林执教年级:七年级群文篇目:《散步》《走一步,再走一步》《蝉》《贝壳》《海边拾贝》《云》一、教学目标1.通过教师讲解,能够说出什么是以小见大的写作手法。

能够分辨文章中作者感悟的句子。

2.通过群文的比对学习,能够说出感悟句的特点及感悟句在文学作品中所起的作用。

3.抓住小事、小物中的触点,运用抒情、议论等表达方式学写“感悟”。

二、教学重难点抓住触点,运用抒情、议论等表达方式学写“一事一感”、“一物一感”。

三、教学过程(一)导入。

引出议题“以小见大”、“感悟”。

(二)阅读写事群文《散步》、《走一步,再走一步》理解内容。

学生阅读群文,完成探究活动一:理解课文内容。

1.文章分别写了怎样的事?用简要的语言概括。

2.分别划出文章中抒写作者感悟的句子,说说作者悟出了怎样的道理?(三)阅读写物群文《蝉》、《贝壳》理解内容。

1.分别划出文章中抒写作者感悟的句子,说说作者的触点。

(四)师生讨论,完成探究活动二:明确写法。

1.探究这几篇文章的结尾有何共同点?这样的文章结尾有何作用?(通过感悟,以小见大。

将一个浅显、普遍的问题,提升到一个精神层面,从而使得文章中心更加深刻、突出。

)(常具有画龙点睛之美,卒章显志之妙。

能引发读者思考,使文章更有深度,更具感染力。

)2.探究文章结尾如何抒写“感悟”?•找到感触点,充分发挥想象和联想。

•运用抒情、议论等表达方式。

•运用比喻、排比等修辞手法。

•运用哲理化、诗化的语言。

(五)写作实践活动。

阅读群文《海边拾贝》、《云》1.这两篇文章分别写了怎样的事物,这些事物可以触发你怎样的生活感受?2.给文章加上适当的表达感悟的话。

海边拾贝那是去年暑假,爸爸带我到海边的沙滩上玩。

我尽情领略着大海给我带来的快乐。

这大海妙极了:在海底蕴藏着无数的宝藏,在岸边也隐藏着无数美丽的贝壳,你在这里发现了一枚,就会在不远的前面发现一枚更漂亮的,这样引着你不断向前寻找。

大人物不”大”,小人物不”小”——在群文阅读中体会细节描写在塑造人物形象时的作用及其相关赏析教学目标:1.体会细节描写在塑造人物形象的作用.2.关于细节描写的赏析教学难点:1.关于细节描写的赏析的方法及答题思路.2.有意识运用细节描写刻画人物教学过程:一、找关系。

1. 从图形的角度谈谈"小”与”大”的关系.2. 1+1=2 从数字的谈谈”小”与”大”的关系.3. 1+1>2从生活的角度谈谈“小”与“大”的关系.4. 从出示的小片段中,谈一谈文章中的“小”与“大”的关系.A.老人的双手很()。

一个泥人在他手里诞生,只要几分钟。

看他又拿起一团泥,先捏成圆形,再用手轻轻揉搓,使它变得柔软起来,光滑起来。

接着,又在上面揉搓,渐渐分出了人的头、身和腿。

他左手托住这个泥人,右手在头上面摆弄着,不一会儿,泥人戴上了一顶偏偏的帽子。

小:大:关系:A.我家住在9楼,每次跟妈妈回家出电梯的时候,都会随手按下一楼的键,我好奇的问为什么,妈妈说:这个时间都是乘电梯回家的,无论是谁,回家的心都会很急,这样是不让人家在一楼多等。

妈妈的话,让我懂得生活中的随时留心,为他人着想,就会给更多的人温暖。

小:大:关系:二、快速回顾课文,思考并讨论以下问题:1.结合七(下)单元谈一谈对大人物不“大”的看法说出这样判断的依据。

2.结合七(下)第三单元谈谈小人物不“小”的看法,说出这样判断的依据。

3.3.归纳总结:谈谈对"大人物不“大”,小人物不“小”的理解,说出这样判断的依据。

三、小组合作分析两个单元各选一篇,讨论分析:文章通过哪些小事(或细节)来表现人物的什么品质?(运用“形、象、意”三角形模式进行鉴赏).意形象四.发现身边的小人物通过细节描写来表现身边小人物的”小”与“不小”。

口头表述看谁发现多。

五.微写作要求使用细节描写来表现人物的品质,并对自己的作品进行赏析。

六、展示作品,相互点评。

七、课堂小结八、家庭作业修改课堂微写作,并选取其中一处细节,采用“形、象、意”模型进行赏析。

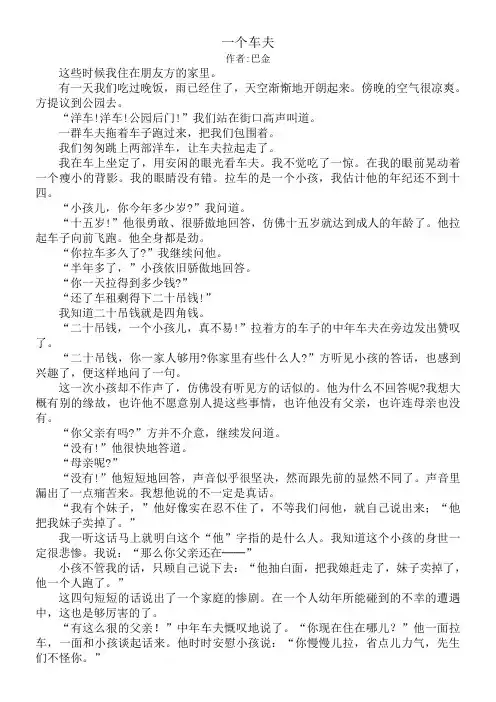

一个车夫作者:巴金这些时候我住在朋友方的家里。

有一天我们吃过晚饭,雨已经住了,天空渐惭地开朗起来。

傍晚的空气很凉爽。

方提议到公园去。

“洋车!洋车!公园后门!”我们站在街口高声叫道。

一群车夫拖着车子跑过来,把我们包围着。

我们匆匆跳上两部洋车,让车夫拉起走了。

我在车上坐定了,用安闲的眼光看车夫。

我不觉吃了一惊。

在我的眼前晃动着一个瘦小的背影。

我的眼睛没有错。

拉车的是一个小孩,我估计他的年纪还不到十四。

“小孩儿,你今年多少岁?”我问道。

“十五岁!”他很勇敢、很骄傲地回答,仿佛十五岁就达到成人的年龄了。

他拉起车子向前飞跑。

他全身都是劲。

“你拉车多久了?”我继续问他。

“半年多了,”小孩依旧骄傲地回答。

“你一天拉得到多少钱?”“还了车租剩得下二十吊钱!”我知道二十吊钱就是四角钱。

“二十吊钱,一个小孩儿,真不易!”拉着方的车子的中年车夫在旁边发出赞叹了。

“二十吊钱,你一家人够用?你家里有些什么人?”方听见小孩的答话,也感到兴趣了,便这样地问了一句。

这一次小孩却不作声了,仿佛没有听见方的话似的。

他为什么不回答呢?我想大概有别的缘故,也许他不愿意别人提这些事情,也许他没有父亲,也许连母亲也没有。

“你父亲有吗?”方并不介意,继续发问道。

“没有!”他很快地答道。

“母亲呢?”“没有!”他短短地回答,声音似乎很坚决,然而跟先前的显然不同了。

声音里漏出了一点痛苦来。

我想他说的不一定是真话。

“我有个妹子,”他好像实在忍不住了,不等我们问他,就自己说出来;“他把我妹子卖掉了。

”我一听这话马上就明白这个“他”字指的是什么人。

我知道这个小孩的身世一定很悲惨。

我说:“那么你父亲还在──”小孩不管我的话,只顾自己说下去:“他抽白面,把我娘赶走了,妹子卖掉了,他一个人跑了。

”这四句短短的话说出了一个家庭的惨剧。

在一个人幼年所能碰到的不幸的遭遇中,这也是够厉害的了。

“有这么狠的父亲!”中年车夫慨叹地说了。

“你现在住在哪儿?”他一面拉车,一面和小孩谈起话来。

以小见大群文阅读教学设计一、教学目标通过本次教学,学生将能够:1. 理解并分析群文阅读的重要性和意义;2. 掌握群文阅读的基本方法和技巧;3. 提高文本理解和分析能力;4. 培养学生的文学鉴赏能力。

二、教学准备1. 选取一些具有代表性的群文作品,包括诗歌、小说、散文、戏剧等;2. 准备相关的教学资源和辅助材料;3. 组织学生进行小组讨论和合作学习。

三、教学过程1. 导入通过介绍以下问题来引发学生的思考和讨论:- 你了解群文阅读吗?它与其他阅读方式有何不同?- 为什么我们需要进行群文阅读?它对我们的成长有何影响?2. 知识讲解在导入部分引发的思考和讨论基础上,教师进行相关知识的讲解,包括群文阅读的定义、特点以及对学生的益处等。

3. 教学示范教师选取一篇群文作品进行示范性的阅读和分析,帮助学生理解群文阅读的过程和方法。

教师可以解读作品的主题、情节、人物形象、语言运用等方面,并引导学生进行讨论和思考。

4. 小组活动将学生分成小组,每个小组选择一篇自己感兴趣的群文作品进行阅读和讨论。

每个小组成员可以扮演不同的角色,分享自己的阅读体验和理解。

小组讨论的主题可以包括作品的风格特色、作者的用词技巧、作品对读者的影响等。

5. 学生展示每个小组派代表进行作品的展示,并向全班分享自己的阅读体验和分析结果。

其他同学可以提出问题或观点进行互动交流。

6. 总结教师对本节课的内容进行总结,并引导学生从群文阅读中受益的角度进行思考和总结。

教师可以提问以下问题:- 通过群文阅读,你发现了哪些与自己生活相关的感悟?- 群文阅读对你的语言表达和写作能力有何帮助?7. 作业布置布置相关阅读作业,鼓励学生继续进行群文阅读,并写下自己的阅读感想和体会。

四、教学评价1. 观察学生在小组讨论和展示环节中的表现,包括合作交流能力、思维开展和分析能力等方面;2. 评阅学生的阅读感想和体会,对其阅读理解和文学鉴赏能力进行评价;3. 借助学生的反馈,调整和改进教学策略,提高教学效果。

【部编版】初中语文作文指导专题09 学习“以小见大”写法(原卷版)何为“以小见大”“以小见大”,即通过小事可以看出大节,或通过一小部分看出整体。

简而言之,“以小见大”就是“通过小题材反映大主题”。

成功的作品“就是用最小的面积惊人地集中了最大量的思想”。

从小事、细节、小部分、小物件、小人物着笔,往往能写出“用最小的面积”惊人地揭示出大主题的好作文来。

借小事情,表现大主题。

就像郁达夫先生说的“一粒沙旦看世界,半瓣花上说人情”。

写作要求1、特定的时间,一般是瞬间发生的,跨度以5分钟左右为宜。

2、特定的地点,即地点比较固定、具体,家中,教室里,大街上都可以。

3、事件上不管有没有其他小事,都必须围绕一个中心事件,这件事往往是日常、平常的易被人忽视的小事。

4、小事必然离不开人物,人物必须偏向于主人公,刻画主人公往往又离不开人物的动作、语言、外貌和神态描写的。

5、因为是小事,所以细节描写必须信手拈来、不可缺少。

6、特定的道具可以使小事更为集中、更为感人,如《七根火柴》中的“火柴”,《变色龙》中的“大衣”写作指导1、围绕主题,着眼小材料。

以小见大先要着眼于小材料,在审准题的前提下选取小材料。

哪些是小材料呢?小材料是指符合写作主题的,在特定时间、特定地点、特定情景下发生的,没有大范围的影响力,但又能进行具体描述的小事件、小场景、小角度、小动作等写作素材。

2、立意从小角度切入的角度越小,内容挖掘越深,文章就越容易写得明确深刻,内容充实。

这就要求我们善于从所选材料中选择一个独特的角度,发前人所未发,想前人所未想,从而让其闪烁异彩。

3、强化细节,传神描写,小中见情。

细节描写对刻画人物往往起到举足轻重的作用,一个细节便能活化人物形象,揭示或深化主题。

我们不妨通过描写人物的外貌、服饰、语言、表情、动作等来表现人物的职业、性格、心理等。

平时留意身边的生活变化,考场上才能采用化大为小,以小见大的方法,如实地多角度展现人们酸甜苦辣的生活体验。

老海棠树史铁生如果可能,如果有一块空地,不论窗前窗后,要是能随我的心愿种点什么,我就种两棵树。

一棵合欢,纪念母亲。

一棵海棠,纪念奶奶。

奶奶和一棵老海棠树,在我的记忆里不能分开;好像她们从来就在一起,奶奶一生一世都在那棵老海棠树的影子里。

老海棠树近房高的地方,有两条粗壮的枝Y,弯曲如一把躺椅,小时候我常爬上去,一天一天地就在那儿玩。

春天,老海棠树摇动满树繁花,摇落一地雪似的花瓣。

我记得奶奶坐在树下糊纸袋,不时地冲我唠叨:“就不说下来帮帮我?你那小手儿糊得多快!”我在树上东一句西一句地唱歌。

奶奶又说:“我求过你吗?这回活儿紧!”我说:“我爸我妈根本就不想让您糊那破玩艺儿,是您自己非要这么累!” 奶奶于是不再吭声,直起腰,喘口气,这当儿就呆呆地一从粉白的花间,一直到无限的天空。

或者夏天,老海棠树枝繁叶茂,奶奶坐在树下的里,又不知从哪儿找来补花的活儿,戴着老花镜,埋头于床单或被罩,一针一线地缝。

天色暗下来时她冲我喊:“你就不能劳驾去洗洗菜?没见我忙不过来吗?"我跳下树,洗莱,胡乱一洗了事。

奶奶生气了:“你们上班上学,就是这么糊弄?” 奶奶把手里的活儿推开,一边重新洗菜一边说:“我就一辈子给你们做饭?就不能有我自己的工作?”这回是我不再吭声。

奶奶洗好菜,重新捡起针线,从老花镜上缘抬起眼,又会有一阵子愣愣地。

有年秋天,老海棠树照旧果实累累,落叶纷纷。

早晨,天还昏暗,奶奶就起来去扫院子,“刷啦一刷啦一",院子里的人都还在梦中。

那时我大些了,正在插队,从回来看她。

那时奶奶一个人在北京,爸和妈都去了干校。

那时奶奶己经腰弯背驼。

“刷啦刷啦”的声音把我惊醒,赶紧跑出去:“您歇着吧我来,保证用不了三分钟。

”可这回奶奶不要我帮。

“咳,你呀你还不懂吗?我得劳动。

”我说:“可谁能看得见?”奶奶说:“不能那样,人家看不看得见是人家的事,我得自觉。

”她扫完了院子又去扫街。

“我跟您一块儿扫行不?”“不行。

”这样我才明白,曾经她为什么执意要糊纸袋,要补花,不让自己闲着。